本文来源于 真实故事计划(id:zhenshigushi1),欢迎关注及投稿,符合者将获得【1800元至3000元/每篇】稿酬。

哲学学者王德峰从复旦大学哲学系退休后,以一系列宣讲东方哲学与智慧的课程和讲座走红网络,很多听众称赞他是“大师”,激赏他的观点令人醍醐灌顶。可梳理这位哲学学者的大致经历和思想流变,人们会发现,王德峰从思辨退回到传统精神,以国学为名熬制心灵汤药,教人回避痛苦。这是哲学的一种退却。

退却

烟是不能离手的,在复旦的课堂上如此,在思南公馆旁的这间咖啡馆也是如此。“不让吸烟是多数人的暴政”,落座露台,王德峰点燃一支烟,半开玩笑地说。

王德峰身形瘦削,戴眼镜,头发现出斑白。他出生于1956年,2021年10月从复旦大学哲学系退休,告别了校园,却并未告别讲坛。“(退休后)更忙了”,讲课邀约纷至沓来,他每周大约要给学校、企业等机构做2到3次讲座。

这缘于王德峰近年在网络的走红。在某平台,他关于心学、中西方文化差异、命理学、资本论等讲座的视频获得百万以上播放量,很多听众和复旦学生一样,称呼他“哲学王子”。尽管王德峰曾在一次讲座上自嘲:这么老的王子,看来是做不了国王。

图 | 王德峰在咖啡馆和认出自己的听众合影

时间回到“王子”年轻时。1978年,王德峰考入复旦大学学习哲学。他对这门学科的兴趣始于中学时期。一次化学课上,老师讲解化学方程式的配平,说化学反应都趋向于平衡。王德峰敏锐地察觉到其中的疑点,质疑道:变化才是绝对的。老师告诉王德峰,这是一个哲学问题,自己解答不了,推荐他去读恩格斯的《反杜林论》。

这是王德峰第一次听说“哲学”这个词。他找来《反杜林论》——一本批评哲学家杜林观点的著作,反复读了几遍。书里的理论他不能完全理解,但其中关于道德和法、辩证法等问题的阐释,让王德峰知道,原来世上有跟自己同样的人,不满足于掌握既有的知识,还要追问知识的依据。一直自视为异类的孤独感,在哲学里被智性的追索纾解。

王德峰入学当年12月,十一届三中全会召开。接下来,存在主义等西方思想传入中国,校园里每天都在热切地辩论:怎样看待发展,中国怎么走市场经济的路,民族的未来是什么。文学修养不错的王德峰,讨论时“雄辩滔滔”。那个年代,青春像是永远不会过去。

哲学专业课的讲堂上,他体会到了思维和逻辑的魅力。例如休谟问题:因果关系的客观性的根据是什么?太阳照射,石头发热,这是客观的因果关系,但为什么太阳照射石头一定发热?这并不是要求得一个物理学上的解释,即使转换为物理学表述“吸收热量导致物体分子运动加剧”,问题仍然存在,为什么吸收热量一定导致分子运动加剧?保证这种因果关系成立的是什么?

王德峰记得,自己当时走路睡觉都在思考。“在知其所以然的追问中,最后一定会追到哲学上去。”

大学毕业后,王德峰进入上海译文出版社,从事图书翻译和编辑。彼时的译文出版社名家云集,经常即兴考校年轻人们的外语能力,再加以指点,对王德峰来说就像又一所大学。但工作几年后,他感到翻译是“让自己的头脑成为别人思想的跑马场”,想回到复旦继续攻读哲学。本科毕业时他觉得,刚懂了一点哲学,就要离开了,现在正是返回的时候。

1990年,王德峰硕士毕业留校,成为一名教师。多年后,他仍然怀念在复旦的求学生涯,尤其是本科阶段,“那样的校园精神和氛围一去不复返了”。此后,他将攻读博士学位,从讲师升为副教授、教授。

事业攀升,不知从什么时候起,在那些为王德峰带来声名的课程和讲座里,他不再追问所以然,不再称许哲学最初吸引自己的思辨力量,而是以“生命情感”统摄一切,为听众奉上批裹哲学外衣的心灵汤药。

疑问

复旦哲学系2011级的李晓春还记得和王德峰的第一次对话。当时他刚入学,在一个讲座上见到这位风靡校园的哲学老师。互动环节,李晓春提出自己的困惑:年轻人常怀雄心壮志,但又很容易被消磨,要怎样才能保持?

王德峰对他说:欲入此门,先立其大。“先立其大”是孟子的话,后来被陆象山阐释发扬。王德峰以此鼓励他,要先把“心”立起来。

之后,李晓春上了“哲学导论”课。王德峰最受欢迎的这门课程,最初是哲学系学生的专业基础课,后来成为所有人文学科学生的必修课,最后被放到上海市共享课程的平台上,成为一门通识课。因为选课的学生太多,上课时一再迁移到更大的教室,最终换到能容纳上百人的5301。

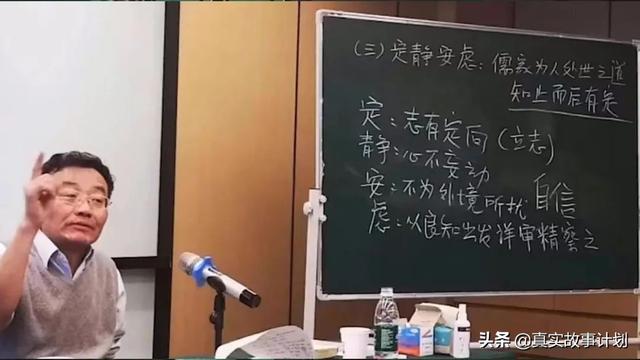

图 | 王德峰在上课

在网络上可以找到这门课的讲课视频,最早是2005年。课程用王德峰写的《哲学导论》作为参考教材,书中对本体论、形而上学、认识论、先验哲学、历史哲学等哲学的几大问题域进行了介绍和讨论,但讲课时并不严格依据这样的思考进路。第一讲是“哲学与民族的文化生命”,论及东西方不同的哲学观,古希腊理论、禅宗公案和自身经历杂糅。这种没有明晰边界感的讲课方式,或许给了王德峰某种自由,也让学生感到轻松有趣。

虽是学马哲出身,但王德峰对传统哲学的兴趣和推崇日益显著。不仅上课时经常谈及,在各类讲座上也多加推许。他认为中国人不可能在西方哲学里安心立命,提出“养心要靠民族的文化精神”,“以‘世界公民’自居,岂不可悲”?

哲学上的武断总是令人生疑。

传统哲学自有其长处,但面对现代性的种种困境,并非药到病除,否则就无需新文化运动清理蒙昧。哲学最宜兼收并蓄,如学者许倬云说:要人心之自由,胸襟开放。拿全世界人类曾经走过的路,都要算是我走过的路之一。王德峰也曾在自己的《哲学导论》一书中写道:多元的智慧比单一的智慧要好。

王德峰常常称许传统哲学诉诸生命情感,是“养心”的。他引用《中庸》里的话“喜、怒、哀、乐之未发,谓之中。发而皆中节,谓之和”,提出传统哲学能够规范和升华生命情感,让喜怒哀乐的感情都表现得适中、有节度。

这一点,让对传统有所思考的复旦大学中文系研究生方彦感到疑惑:只求“规范”和“适中”是不是对生命情感的压抑?儒家提供了一套理想的道德伦理秩序,却缺乏面对现实中真实个体的能力。一旦理想与现实不符,理想主义的感召会走向功利主义的强制,儒表被法里取代,平民无所逃于天地,君子也只是退回到内心深处的虚幻避难所而已。

而传统哲学里的道家,正如学者秦晖所说:“把一切矛盾都化解为虚无,化解在庄生梦蝶、蝶梦庄生、似是而非、似非而是、难得糊涂、玩世不恭的态度之中”。并且,各家学说都不约而同地悬置了对死亡、对生命终极意义的探索。

“中国哲学不是管束人心,而是理顺人心”、“西方文明最根本的毛病是心没有人照料”,这些契合当下国学热的观点,是学生们经常听王德峰谈及的。可方彦质疑,如果没有个体生命的充分展开,没有对终极问题的探问求索,“理顺”可能沦为助人苟且的法门。

有时,这种疑问甚至就来自于王德峰自身。王德峰数次评论“西方文明最根本的毛病是心没有人照料”,但身为乐迷的他又多次称赞西方古典音乐:“在伟大的音乐作品中,我们得到的是心灵的愉悦,这种愉悦无可名状,它给我们的心灵以充溢和伟大”。事实上,王德峰看重的、认为中国哲学能升华的“生命情感”,更多应该是文学和艺术的作用对象。《浮士德》、《悲惨世界》、《战争与和平》等文学作品,贝多芬、勃拉姆斯等音乐家的动人旋律,饱含丰富深刻的生命情感,给心灵滋养和鼓舞。

对于这些可能的质疑,王德峰似乎选择了忽略。谁料想,在退回旧的思想领域前,他曾是一个传统文化思维的怀疑者。

本科毕业时,王德峰需要把户口从复旦的集体户迁回自己家。本是一桩有明确规定的简单事务,他却去了派出所三次都没能办成。中学同学知道后,建议他给负责办理的民警送上几条烟。王德峰惊诧而愤怒:这样我岂不成了奴才?但当时户口关联着粮票等重要票证,他最终在“生存是第一位的”需求前败下阵来,靠送烟办成了事。

这让王德峰深感挫败。1982年那个夏天,他无心看世界杯,一直在思考制度和国民性格的关系,思考自己大学时的“启蒙”理念。直到他在黑格尔的书里找到解答:制度和国民性格,都来自一个民族的文化精神。在“哲学与民族的文化生命”课上,王德峰总结了这种精神:儒道互补加上荀学造就的乡愿式的人格,构成中国政治历史让人悲哀的过程,中国的文化生命经常面临衰落的危机。

令人意外的是,王德峰并没有沿着这条反思的路走下去,以学者的洞察力为塑造现代精神提供智慧。早年的文章里,他曾盛赞鲁迅在反思民族文化精神上的“勇猛”和“毅力”,自己却最终走了回头路。

攻读马克思主义哲学研究生期间,王德峰有过从政的兴趣,曾想去全国最贫穷的县做县长。他记得,本科临近毕业时,同学们在桌上铺开全国地图,看哪里贫困就想去哪里。这种承袭自漫长人文传统的天下关怀在上世纪80年代被终止。季节轮换,理想主义者收敛锋芒。

这或许是王德峰此后退却的起点。

儒道有了,差点佛学

传统哲学之外,王德峰喜欢谈论的另一个话题是佛学。

王德峰的父亲曾是佛教书店的经理,家中一直有佛学书籍,他小学六年级就读了《六祖坛经》,一本记录禅宗六祖惠能事迹和言论的书。被问及什么时候开始深入研究佛学时,他表示自己是学佛,并且认为人人都该学一点佛。

“业力”,是王德峰经常提及的一个佛学名词。他解释说,业力就是命运的力量。在一次讲座上他说,每个人都是带着自己的业力来的,“什么愿望来到我们心里不是我们的自由”,是由业力决定的,人只有在选择如何实现愿望上有一些自由。

那么人有自由意志吗?王德峰回答:“表面上有,实际是一种假象。”

他在讲座上举例:做事就是消业,自己的业就是做教书匠。“今天又来做教书匠了,我心里想得很清楚,今天的业好好把它消了,晚上喝酒听音乐。”

于蕾是一名公务员,去年她所在的单位机构改革,工作量剧增,加上人事掣肘,经常耗费很多力气却没收获。那段时间于蕾心情低落,正好短视频平台给她推送了王德峰的讲座,她便时常听听。一次下班途中,她疲惫地倚着车窗,正好听到王德峰说,做事最好没结果,没结果就不会造新的业。于蕾觉得“直击灵魂”,似乎一下释然了。

今年于蕾很少再听王德峰的讲座,她觉得是因为自己调到了一个相对轻松的部门,心情好转,不再需要“心理按摩”了。

真正令“按摩”失效的,或许并不是于蕾现实境况的变化,而是“业力”说的消极。认真做事、不在意结果的成败本是一种积极的态度,但如果否定自由意志,把做事视为消除命运加给自己的“业”的手段,原本可以是积极创造、追求的做事就成了不得已的苦役,人沦为消业的工具,只能在“喝酒听音乐”的消遣中获得短暂欢愉。

用传统哲学的“理顺人心”悬置人在现实中的真实困境,进一步用“业力”消解人的主体性,灵魂不再有负重,可以游刃有余地“逍遥游”。然而大获全胜的同时,人本身也成为了代价,本质被抽空,剩下的只是苍白的影子。王德峰的心路历程不为他人所知,但从现在的展露来看,其间或许不乏晦涩的段落。

法国哲学家加缪阐释过古希腊神话人物西西弗斯的哲学意义。西西弗斯触犯众神,被罚推一块巨石上山。每次耗尽力气推到山顶,石头会立即滚落,西西弗斯只能下山再推。这种无效的劳作本是折磨,但加缪认为:攀登山顶的拼搏本身足以充实一颗人心,应当想象西西弗斯是幸福的。他动情地描述:“(西西弗斯)再次下山时,迈着沉重而均匀的步伐,走向他不知尽头的苦海。他离开山顶的每个瞬息,都超越了自己的命运,他比所推的石头更坚强。”即使身处西西弗斯那样的绝境,个体的精神意志仍有意义。何况在现实中,人的处境不会全然无望。积极改良外界与自身,是比作为“消业”的工具有意义的生活。

图 | 推石头上山的西西弗斯

王德峰印象最深的一堂课发生在他给复旦学生上“艺术哲学”时。他带去了莫扎特生命末期的作品“A大调单簧管协奏曲”的唱片。听到第二乐章时,有学生流泪了。这个乐章沉静绵长,充溢着莫扎特音乐中少见的深沉的孤独感。第二天,学校广播站播出了这段音乐,王德峰猜测,负责广播的应该是昨天课堂上的学生。旋律娓娓诉来,他看到,走在路上的学生们都不自觉地放缓了脚步。

学生们感动于这样的音乐。那里面没有“规范”,也没有“业力”,只有一颗真诚地投入生命、承担负重、感受悲喜,也不惧怕袒露痛苦与孤独的热忱的心。

- END -

撰文 | 罗兰

编辑 | 一一