欧福克(Volker Olles)

汉末道教的“二十四治”是洞天福地的重要文化渊源之一,其独特的宗教与社会组织形式开启了两千年的道教历史,并成为后世各处名山的一种“原型”。欧福克博士的《二十四治访道记》原连载于“行脚成都”,回忆并记录了他1998年至99年间往来于川西平原,寻访汉末道教圣地的经历。现蒙欧福克博士授权,连载于此。

米芾碑 卫复华先生提供

鹤鸣山又称“鹄鸣山”,是早期天师道二十四治之一,并且地位相当高,因为这座山传为太上老君封张道陵为天师的地方,后世尊称“道源”。唐末五代高道杜光庭(850–933)在《洞天福地岳渎名山记·灵化二十四》中写道:“鹤鸣化,五行金,节立冬,上应氐、房、心宿,庚辰、壬辰人属;卭州大邑县西北,去县三十里余;老君授天师箓处;徐孝道、何丹阳、马成子上升。”可见,鹤鸣山的仙缘非常深厚。“箓”是记录神祇名讳、形象、部属及符咒等内容的文书或簿籍,主要功能有三:一是作为入道和晋升法职的凭据,二是防身保命,三是召神行法,所以正一派道士至今要“受箓”,才算是真正意义上的道士。按唐代文献中的常规,为避高宗李治的名讳,杜光庭以“化”代“治”,因此他将鹤鸣治的名称改为“鹤鸣化”。

天师道鹤鸣山治究竟在何处,学界、教界中都有一定的争论,因为“鹤鸣山”这一地名不止一处。四川剑阁县就有一座鹤鸣山,山上的唐代道教摩崖造像及其他文物古迹证明,剑阁鹤鸣山拥有历史悠久的道脉。王纯五先生(1932–2000)则认为,鹤鸣治最早的中心地带在青城天国山,但天国山根本没有道教遗迹,反而至今是佛教圣地,山上有一座天国寺(古称圆通寺)。宋代道书《云笈七签》卷28记载,鹤鸣山“与青城天国山相连”,所以鹤鸣山本来不可能等同于天国山或为天国山的别名,“相连”两个字不允许这种解读。如今,由道教协会认可的鹤鸣山,也就是天师道的鹤鸣山治,在大邑县城西北12公里的悦来镇(原鹤鸣乡)三丰村境内。

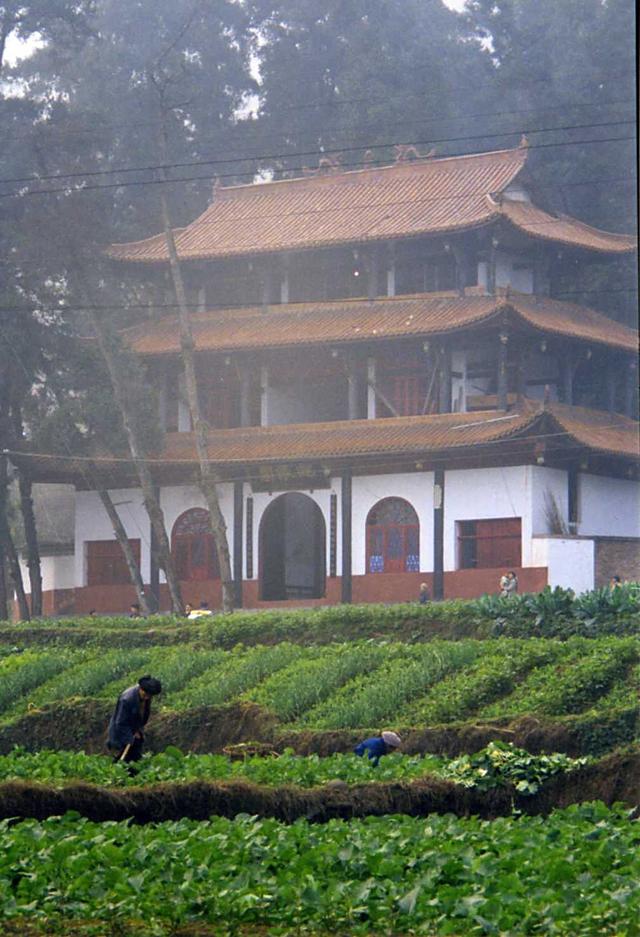

鹤鸣山道观 三圣宫 /欧福克(Volker Olles)摄影

其实,祖天师张道陵也在青城山活动过,半山腰的天师洞(古常道观)因而得名。青城山、天国山及大邑鹤鸣山都属于一个山脉,所以我一直认为,整个山区可冠以“道教走廊”或“道教山脉”之名,上述争论是毫无意义的。毕竟,二十四治均无“铁证”;考古发现并没有提供某个古治不可动摇的证据,即使发现了汉代遗迹,后者与二十四治并无直接关联。因此,晚出的记载和地方传统有自己的意义,即使无法彻底证明天师古治所在地的“准确性”,还是值得研究、承认。大邑鹤鸣山天谷洞(传为张道陵、张三丰修真之所)里曾发掘出一通“汉碑”,碑的质材为钟乳石,右边镌刻“盟威之道”四个字,正中刻有“正一”两个大字,左下方镌刻“张辅汉”(张道陵字辅汉)三个略小一点的字。我认为,这通残碑上恰好保存有早期天师道最关键的名称“正一盟威之道”以及祖天师亲自落款,实在太神奇了,令人无法相信。至于这通石碑出于哪个年代,则姑且不做定论。

鹤鸣山道观迎仙阁 90年代 /欧福克(Volker Olles)摄影

大邑鹤鸣山其实并不需要“汉碑”之类的“证据”,因为关于该山的明清文献资料是很充足的。加上杜光庭对鹤鸣治(化)位于大邑县的肯定,以及其他历史记载中的旁证,我们可以确定大邑鹤鸣山在道教史上的独特地位。总之,大邑鹤鸣山不仅为今天的道教协会所认可,它历史悠久的道教传承同样是不可否认的。大邑保存至今最早的方志是清代乾隆年间的《大邑县志》;我们看看这部书有哪些关于鹤鸣山的记载。

《山川》:鹤鸣山,在县北三十五里。其起伏轩翥,状类仙鹤,故名。上有二十四洞,应二十四气,每逢一节则气开一洞,余皆闭塞。《广舆记》又云:“有七十二穴,应七十二候。岩穴中有石鹤,鸣则仙人出。昔广(马)成子修炼于此,石鹤一鸣;汉张道陵登仙于兹,石鹤再鸣;明张三丰得道于斯,石鹤又鸣。”

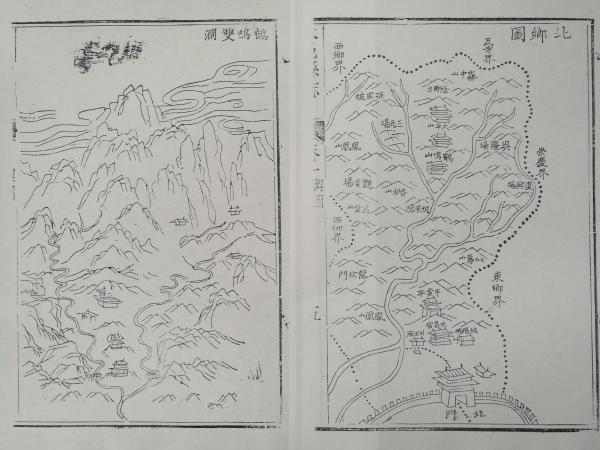

同治《大邑县志》:鹤鸣双涧及鹤鸣山的位置

天柱峰,在鹤鸣山前,状如天柱。东西双涧出其两腋,中有大穴,流水相通,八景之一。

鹤鸣山老君山(“鹤头”)及双涧 90年代 /欧福克(Volker Olles)摄影

据此,鹤鸣山像一只仙鹤,仙鹤的“头”就是天柱峰(亦称老君山),上面原有太清宫(俗称老君殿)。据传,天柱峰也就是祖天师感太上老君降临的地方。“鹤鸣双涧”这一景观至今可见,似乎反映着《云笈七签》卷28所记载“治前三水共成一带,神龙居之”的风光。乾隆《大邑县志·仙释》则记录了在鹤鸣山隐居过的诸位仙真:

秦:马成子,扶风人。志存修道,去家访师,遇黄盖童子,授以胎元炼炁之法,乃入蜀大邑鹤鸣山石洞中,复遇异人,授以神丹,曰:“炁为内丹,药为外丹,今授子此丹,当列高真矣。”成子遂白日飞升。

汉:张道陵,生于吴之天目山。及长,学长生之道。游于蜀之大邑,居鹤鸣山,山有石鹤,鸣则仙人出。道人居此炼丹服炁。汉安元年,感老君降,授以秘箓,遂领弟子赵升、王长来云台山炼大丹服之。老君再降,曰:“吾昔为汝说经,今再令汝普度生灵,证汝功行。”道陵拜谢。于是驱邪诛妖,佐国庇民。汉永寿二年,自以功成道著,乃于半崖跃入石壁中,自崖顶而出,因成两洞,崖上曰峻仙洞,下曰平仙洞。是年九月九日,将诸秘箓、斩邪剑、玉册、玉印,授长子衡,乃与夫人雍氏登云台峰,白日升天,年一百二十三岁。

宋:陈抟,字图南,号扶摇子,亳州真源人。周世宗赐号白云先生。宋太宗赐号希夷先生。常隐华山,善睡。曾游大邑,至天柱峰侧,题篆字沱石上,曰:“龟鹤齐寿”四字。今坠入水中。

明:张三丰,沙沱国人,旧传道陵后裔也。生有异相。长而好学,历宦四方,善骑射。壮而弃官修道,云游名山。或曰:天目人,名君实,字元一,居陕西宝鸡县。洪武初,太祖召见,异之,赐以玉。后至成都,寓青羊宫,月余,遂入大邑鹤鸣山修炼。山有石鹤,鸣则仙人出,三丰在山,石鹤复鸣焉。居岁余,成祖忆之,永乐间,御书封香,遣龙虎山道士吴伯礼(理)、内太监二人,遍访名山,知在大邑,乃于鹤鸣山麓建一迎仙阁,朝拜夕祷,冀其降临。一日,三丰降,二人喜不自胜,乞其赴京陛见。三丰曰:“自古未有天子成神仙者,汝还奏,惟求勤政爱民,为太平天子,天下受赐幸甚,吾不往也。”二人牵裙泣恳,终不应。乃迤逦迅趋,度手段桥,登访仙岩,冲举升天。后又往来于峨眉山中,入天谷洞,不出,年已三百余岁,嗣是不知其踪。诗文笔迹,每留蜀地沙门焉。

可见,除了祖天师张道陵之外,古代神仙马成子以及陈抟、张三丰两位出名的道门祖师,相传也在鹤鸣山隐修过。鹤鸣山道观旁至今有一棵巨大的柏树,据传为三丰祖师手植,故称“三丰古柏”。《大邑县志》有关张道陵的传说中增加了一些祖天师升天的故事元素,那段故事发生在川北的云台山,也即天师道的云台山治。值得留意的是,鹤鸣山不仅本身像一只仙鹤,山中据说还有一只石鹤,石鹤鸣则有人得道成仙。这只石鹤具体是什么模样的,虽然有一张老照片存世,但图片模糊不清,石鹤的具体形象只好交给我们的想象力来完成。乾隆《大邑县志·寺观》关于鹤鸣山道观的记载如下:

鹤鸣观,在县北三十里。上有太清宫,又名迎祥观。明嘉靖间,八月十八日为万寿圣节。岁命指挥使赍封香诣此,敕羽士修罗天大醮,以祝圣寿。抚按两院、藩臬、巡道暨附近州县群僚咸萃集焉。

迎仙阁,在鹤鸣山下,明成祖永乐间,命道士吴伯理同内监等赍香,寻访张三丰至此,造斯阁,朝夕礼拜,祈三丰降。

在明代,鹤鸣观的道士(羽士)参加国家祀典,每年都用道教最隆重的道场——罗天大醮给皇上祝寿,可见朝廷对鹤鸣山的重视。太清宫俗称老君殿,位于天柱峰(老君山)顶上。按清同治《重修大邑县志》等记载,天柱峰前面还有文昌宫及三官庙等建筑。但鹤鸣山的主山以及鹤鸣观的主要建筑群位于天柱峰(老君山)背后,是以迎仙阁为前殿、依山而建的道观。鹤鸣山道观如今还有斗姥殿、三圣宫、天师殿、玉皇殿等主体建筑,道观以上可爬山至天谷洞。历朝历代有文人墨客,如文同(1018–1079)、陆游(1125–1210)等人,他们为鹤鸣山撰写了诗词并确定该山是天师道鹤鸣山治的所在地。很明显,大邑鹤鸣山的神圣地位从明代开始也多来源于其与张三丰的关系;有《鹤鸣山》二首诗,传为三丰祖师所作:

沽酒临邛入翠微,穿崖客负白云归,逍遥廿四神仙洞,石鹤欣然啸且飞。

道士来时石鹤鸣,飞神天谷署长生,只今两涧潺湲水,助我龙吟虎啸声。

以前,鹤鸣山上的古碑也很多,其中之一就是出名的“第一山”碑;据民国《大邑县志》载:“鹤鸣山第一山碑,米芾书,清邑人陈继兴由华山绝顶拓回,重摹于石。”除了一张老照片以外,此碑已不见,今在天柱峰石梯侧新立的“第一山”碑,已经没有米芾的字迹了。

明末清初,鹤鸣山道观与蜀中其他许多宫观一样,正一派(天师道)势力下降,取而代之的是兴起于12世纪的全真教,特别是武当山陈清觉仙师(道号烟霞、寒松,1606–1705)入川传道后,蜀中道观多是全真龙门派丹台碧洞宗所属。鹤鸣山也不例外,至今犹承其戒坛。据鹤鸣山道观官网信息,至“文革”前,鹤鸣山仍保存着较好的楼、亭、牌、坊、坛、台建筑,祭祀宫观有三官庙、文昌宫、天师殿、太清宫、延祥观、迎仙阁、神仙祠、紫阳殿、玉皇楼等众多的建筑群。可惜毁于“左”倾思想及后来的“文革”。至1987年开放道场活动以来,随着国家政治经济的发展,现今的鹤鸣山道观已恢复了迎仙阁、斗姥殿、慈航殿、五祖殿、三圣宫、天师殿、玉皇殿、清心茶舍、双鹤楼、综合楼、办公楼、乾道院(男道士住所)、坤道院(女道士住所)等一大批建筑。

2018年天师会 /欧福克(Volker Olles)摄影

恢复宗教活动以来,鹤鸣山道观成为了一座很活跃的道观,如今不仅有丰富的斋醮科仪(法事)活动,以每年举行于端午节的天师会为主,还吸引了不少年轻人进一步了解道教,也创刊了四川道教界第一份季刊——《道源》。鹤鸣山天师会举办于农历五月初一到初五,也就是端午节期间,体现了巴蜀地区的古老传统。“川西夫子”清儒刘止唐先生(1768–1856)曾指出:

天师隐于鹤鸣山中,豺虎物怪尤多,故五月五日天师擒百怪,使深山穷谷皆得清平。四川全省惟温、郫、繁三邑无山,余皆山地。自天师伏除物怪之后,至今四川山谷即穷荒僻壤,商贾渔利、采药采货者,不逢物怪人妖。

张道陵于此日收伏五毒,世人遂以此日祭天师,亦有由焉。青城采药诸人从未有逢猛虎蛇蠍者,此天师之遗爱也。(摘自《五月五日说》)

2018年天师会 道长们奉行法事 /欧福克(Volker Olles)摄影

鹤鸣山道观的现任住持杨明江,俗名应江,1943年5月18日生于四川省盐亭县。1989年9月在蓬溪高峰山道观出家,礼全真龙门派青城丹台碧洞宗高道傅圆天为师,赐名明江,为全真龙门派第二十代玄裔弟子。1990年在青城山飞仙观道观修道,1991年主持崇州市上元宫,1993年9月受师嘱,任大邑县鹤鸣山道观住持,1995年于青城山天师洞玄都律坛受三坛大戒,道号“利民子”。

天谷洞“汉碑” /欧福克(Volker Olles)摄影

1996年及1998年,我曾多次前往鹤鸣山考察,对这座天师圣山很快就产生了浓厚的感情。但是,鹤鸣山道观的破坏非常严重,古庙几乎无踪迹了,可以说鹤鸣山治的遗迹、物证被消灭得干干净净。初到鹤鸣山时,老君山(天柱峰)上已无老君殿(太清宫),在双涧汇流处尚存三官庙的废墟以及摇摇欲坠的解元亭。自从中国测试技术研究院于1967年占地以来,此地的庙宇均被拆除,原文昌宫所在地当时仍是研究院的宿舍区。后来,恩威集团在天柱峰一带建立了“道源圣城”,修建了大型的旅游景点,以开发道家养生文化为目标。“圣城”中虽然修了几座模仿汉代建筑风格的大殿,老君殿也得以修复,但整个地方总体给人一种浮夸的感觉,完全没有道观的氛围。

因此,我一直关注的是天柱峰、“道源圣城”背后的鹤鸣山道观本身,这也是真正恢复鹤鸣山治道脉的地方。道观以迎仙阁为入口处,右前方原有一幢农舍,这就是最早恢复道观的天师殿(今已不存)。迎仙阁上方是碑林、斗姥殿和三圣宫。如今,鹤鸣山道观的建筑已有比较大的改观。三圣宫系香港飞雁洞佛道社所捐修的大殿,原来供奉太上老君、张三丰和吕纯阳(洞宾),现已改为三清殿。三圣宫以上便是三丰古柏,还有至益亭(张至益大师墓旁)、新修的天师殿、玉皇殿等建筑。

道观右边的马路通往雾中山,那座山据传是中国最早的佛教圣地之一。雾中山上的开化寺在90年代还在修复中,附近古迹众多;山脚处的接王亭(亦称接王寺)是一座玲珑小巧的佛寺,由百余岁的果章长老住持。90年代,雾中山和鹤鸣山之间的煤矿还在生产,虽然大体上已展现出衰败的景象,我还亲眼见过矿工用人力把载满煤炭的矿车从矿井里推出来。

天然石鹤 卫复华先生提供

鹤鸣山的大环境在90年代仍是传统意义上的农村;有农田、村落以及田边的许多土地庙,但除了道观周围之外,基本上没有大树,山上种了大面积的玉米,生态并不平衡,煤矿所造成的污染也十分明显。现在,鹤鸣山附近的山林有所恢复,水质似乎也比以前好,但我还是有点怀念以前的乡村景观,感觉“新农村”并没有形成一种承前启后的生活模式。听说有的农民不愿意住在新的安置房,反而跑到山上务农去了;我能理解。

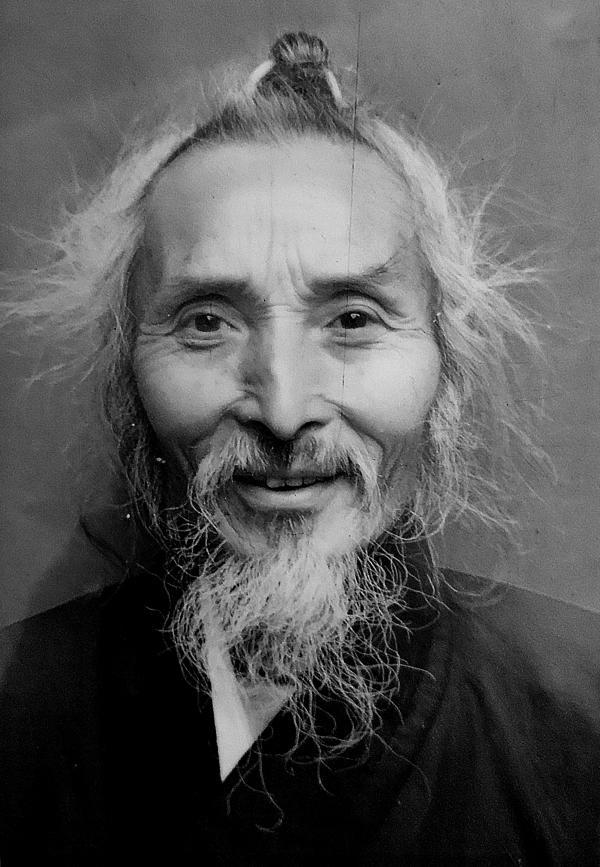

至于自己的研究工作,因为物证的缺乏以及有关鹤鸣山治的争议,我最终无奈地决定,不再将博士论文的重点放在鹤鸣山上。但是,跟鹤鸣山道众的相处和长期交流产生了额外的收获,所以鹤鸣山至今是我向往的地方之一。鹤鸣山曾有一位老道长,他在我心目中树立了最优秀、最纯粹的“道人”形象。因此,讲鹤鸣山的故事,不得不讲这位老道长的故事。

杨明翊大师与作者 2009年9月

上世纪90年代初留学四川大学时,我首次到鹤鸣山,在山上斗姥殿前便遇到了杨明翊老道长。一见如故。在了解我的来历和来意之后,杨师父慷慨向我介绍鹤鸣山的历史与现状,并为我细心安排了山上的住宿。杨师父与我的交谈从一开始就有不少“谈玄论道”的成分,而且一种似曾相识的情谊伴随着我们所有的谈话和相处。如此,杨师父和我即成道友。正如南华真人所描述:我们“相视而笑,莫逆于心,遂相与为友”(《庄子·内篇·大宗师》)。后来,每次我赴川访问,鹤鸣山道观是必到之处。自己的研究重点虽已改变,我还是多次上了鹤鸣山,只为拜访杨明翊老师父。

由于我每次在山上的时间都不长,所以对杨师父的身世了解得并不多。我只知师父是盐亭县人,有良好的文化素养和相当可观的武功。因为师父出生的家庭以前被划为“地主”阶级,他在出家之前饱经忧患。师父告诉过我,在处境极为狼狈时他曾到青城山天师洞,并在祖天师圣像前发愿:只要今生获得平反,就出家为道士。愿望得以实现之后,杨师父便皈依了玄门,出家修道,从此投身于道教文化的传承与弘扬。我们刚认识不久的时候,师父是鹤鸣山道观的知客。除此之外,他还担任过盐亭县政协委员、青城山道教学校教务副主任、大邑县道教协会副会长等职务。

杨明翊大师赐给作者的墨宝

杨师父擅长书法,曾书唐代诗人李商隐的名句“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”(出自《无题》其一)送我,并落款“丙子秋,道源鹤鸣,三无道人杨明翊书赠”。“丙子”是1996年,距今已有接近二十五年之久,但杨师父的这一书作经过裱褙之后,现在仍然陪伴着我,以作长久纪念。

在学术研究工作上,我也曾蒙杨师父的大力支持和协助。90年代末,我正在搜集有关道教二十四治的资料与论著。杨师父当时不但提供关于鹤鸣山的专著(卫复华编纂《增补鹤鸣山志》、《鹤鸣山资料汇编》等书)给我,还亲自出马,陪我访问卫复华老先生,并且协助我在县城里复印一些古籍资料。回忆当时的情景,我想我们共同出现在县城里时肯定引起过不少人的好奇心。一位素发垂领、神光爽迈的老道长带着一个洋书生到处跑,这在大邑县应该是较为罕见的一幕,说不定还成了一时的趣闻呢!

鹤鸣山天谷洞 /欧福克(Volker Olles)摄影

因鹤鸣山上的天谷洞相传为祖天师张道陵修真之所,我好几次前往天谷洞并在洞内外探索历史与传说圣迹。通天谷洞的山路既远又险,如无人带路,单凭我一己之力实在难以找到。当时还没有通往天谷洞的盘山公路,只能从道观出发爬山。而我每次能够安全到达天谷洞并顺利访古,都是因为杨师父专门安排了本观的道士或居士陪同,使我的考察计划得以圆满成功。总而言之,杨师父对我的种种帮助和支持至今仍令我内心充满着感恩之情。

上天谷洞的山路 90年代 /欧福克(Volker Olles)摄影

不仅如此,杨师父还一直很关心我在鹤鸣山道观里的生活。他总是担心我在山上作客时会不习惯,所以每次都会亲自把一些生活用品、水果和书送到我的房间。后来,杨师父虽已高龄,但还是保持原来的习惯,令我十分感动。有一件趣事,我想与大家分享:杨师父以前就知道,我常在道观里小睡懒觉,比道众起得晚一些,也不吃早餐。每当我起床之后,在房前呼吸山上的新鲜空气时,师父就会出现,并把一盒热牛奶和两个刚煮好的鸡蛋放到我桌上,让我享用。也许有人会认为老道长只是很负责,接待外宾嘛,做知客的工作做到家了。事实上,杨师父这样做是自发自愿的,不是出于职责所在。而且师父到了晚年已变得沉默寡言,只是借着日常生活中的平凡举动来表示对我的关心,维系我们之间的道谊。这令我难以忘怀。

上老君殿的石梯 卫复华先生提供

2009年春,我在德国收到了一封信,寄信人是一位我从未见过的德籍华裔女士。她回中国寻根的时候到过鹤鸣山,并结识了杨师父。当时,师父提起了我,表示很想了解我的境况,就把我的通信地址给了那位女士,并且嘱咐她回德国以后一定要和我联系。为此,她一结束那趟神州寻根之旅,便立即发信给我,并附上两张杨师父的照片。由于很久没有和师父联络,我当时甚感内疚,同时很感激寄信人。于是立刻打电话给鹤鸣山道观,找到了杨师父,并许诺下次到四川时一定会拜访他。

杨明翊道长在鹤鸣山亲自赠予作者的肖像照片

2009年秋,师父和我的共同愿望得以实现。我赴川作学术访问时,终于有机会在鹤鸣山与杨师父见面。我们一边品茗,一边叙旧。在畅谈的过程中,我们也毫无忌讳地谈起生死问题。每个人都得面对生、老、病、死,毕竟肉身不死的幻想并非正统道教所追求的目标。当时,师父以八十六高龄仍能自己处理庙里的生活,走起路来,也还是迈着稳健的步子。尽管如此,师父也坦白告诉我,他也逃不出病魔的缠绕。

上老君殿的石梯 现状 /欧福克(Volker Olles)摄影

我在道观里住了两天,期间参观山前的道源圣城、在山上天师殿里进香、了解道观的现况、听道众诵功课经,并且向杨师父请教一些经文和修炼方面的问题。最后,我准备返回成都。临别时,师父祝福我和我的家人,然后与我一起拾着陡峭的石阶走到山脚,把我送到山门外的公交车站。临上车时,杨师父坚持要替我买到县城的车票,不管我怎么阻止都没有用。公交车出发之前,师父就站在车站边望着我。透过车子的玻璃窗,我们相对微笑、点头、作揖。车子开动以后,我回头一看,视线里的山门变得越来越小,而杨师父却仍在那边站着,久久不动。

回德国之后,我在柏林度过了一个漫长的严冬。转眼就到了庚寅年。春节期间,我想给杨师父拜年,特意打电话到鹤鸣山道观。不曾想,接电话的人却不再是杨明翊老师父,而是杨明江住持。他告诉我,杨明翊大师已于公元2010年1月3日上午7时(农历己丑年冬月十九日辰时)羽化登真。惊闻噩耗,我悲不自胜。这不仅是因为我失去了一位恩师和道友,还因杨师父是一位能体现并代表传统文化的老先生,他的仙逝,对后学晚辈来说无疑是莫大的损失。

清初白云观王常月方丈曰:“大众,谁曾不死?哪见长生?不死者,岂是凡身?长生者,非关秽质!彭祖至今何在?颜回万劫还存?不死者,我之法身。长生者,吾之元气。……留下一个仙名于人间,传下一部道言于藏内,使千百年后,知有某人,这便是‘死而不亡者寿’。”(《龙门心法·第二十·功德圆满》)杨明翊大师的精神是永存的。斯人也,可没者其形,不可没者其神。对我来说,杨师父永远体现着鹤鸣山的灵炁和传统,想到鹤鸣山时,必然会想起杨师父。师父曾经在一封信中对我说过:“我们的道谊是永恒的。”我发自内心地同意杨师父所说的这句话。

欧福克(Volker Olles),一名欧理源,男,德国波恩人,1998年在波恩大学取得硕士学位,2005年在柏林洪堡大学取得博士学位,现任四川大学道教与宗教文化研究所副研究员。主要研究方向为四川道教之近现代史与现状、中国宗教中的神圣空间(宗教地理)、四川刘门及法言坛、宫观及民间斋醮科仪、宫观(寺庙)历史与文化、传统宗教出版业、宗教碑铭学、道教环保伦理等。

责任编辑:黄晓峰

校对:徐亦嘉