彭再生/文

摘 要 “势”是一个语义丰富的立体式语汇,在书法上与“象”及“阴阳”等根本性观念紧密结合在一起,因此更加具有哲学的品格与意蕴。具体来看,势的表现在书法中主要显示出三重含义:表示整体的姿态或动势、笔势、体势。其中,笔势与运动相关,以其动力性的特征支配着整个书法书写的时间进程,并融会力量、节奏、速度等因素而承载着最为内在的情感内容。体势则主要体现在空间造型上,体势造型构成了书法造型的基本方式,它使点画、结体等造型元素在空间中得以展示自身在形态上的倾向性并相互之间展开充分的组合和互动,成为蕴含着生机与张力的有机整体。书法作为表现心灵的造型艺术,是笔势、体势共同作用的结果。势的“自然性”及“势不固定”的性质也决定了书法中的势要符合自然生发的要求并在随机变动中进行调整。

“势”是古代一个非常重要的范畴,被广泛运用于各个领域,并衍生出多样的含义。总体来看,其主要含义表现在以下一些方面,如延展或运动的状态、倾向,某种外在的作用力,力量的蓄积或对比所产生的形势关系等等。这些含义都在书法上得到了反映。

其中,最为重要的一层含义是基于运动的过程和态势所产生的一个概念,也就是书法中所说的“笔势”。笔势在古代书论中占有很突出的位置,并被视为笔法的重要组成部分。事实的确如此。书法中的形都包含着势,形成不可分离的关系。同时,势与人内心的律动相连。所以,就生命运动的内在表现而言,势是一种媒介,它将内心的活动转移到点画与线条的运动节奏和趋向之中,是生命、情感得以直接显现的符号。

势在书法上使用的另一层含义为“体势”,主要指空间造型在方向及空间关系上产生的势。书法的造型要生动而富有变化,就必须充分运用体势的关系来进行组合,以传达出一种对立中统一的造型美感。

康有为言:“古人论书,以势为先。中郎曰‘九势’,卫恒曰‘书势’,羲之曰‘笔势’。盖书,形学也。有形则有势,兵家重形势,拳法亦重扑势,义固相同,得势便,则已操胜算。右军《笔势论》曰:‘一正脚手,二得形势,三加遒润,四兼拗拔。’张怀瓘曰:‘作书必先识势,则务迟涩。迟涩分矣,求无拘系。拘系亡矣,求诸变态。变态之旨,在乎奋斫。奋斫之理,资于异状。异状之变,无溺荒僻。荒僻去矣,务于神采。’”①这其中就包含了“笔势”和“体势”等不同含义,而势在书法上的重要价值也由此可见一斑,它构成人们理解、阐释书法的一个支点。

一、“势”的语义溯源

一、“势”的语义溯源探讨势的含义,我们可以从早期两部包含这一语汇的经典文本开始。

首先是《周易》。由于这部典籍所涵盖的内容涉及传统文化中某些最根本性的方面,所以在这样的文本语境下来进行考察对于我们探寻语汇的原初含义有着重要意义。在文本中,“势”是在一个颇为经典的句子中出现的。《周易·象传》曰:“地势坤。君子以厚德载物。”②可以看到,势在这里表露的是一种最为原始的含义。它源于先民对大地的描述。大地在下,万物在上;大地广袤而无垠、厚实而柔顺,因此可以承载万物。所以,此处的“势”的基本语义是指涉地理、地形上的一种自然趋向,与地形高下及其绵延之态势相关,是自然地形之势。

而在另一部哲学经典中,其语义有着明显的不同。《道德经》云:“道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。”③在这里,老子用了四个连续的动词短语来说明万物得以生成与生长的基本条件。其中,“势”成了和“道”“德”相并列的能动主体:万物之所以能够呈现出各种各样的生命形态,不仅是因为道的生成与德的养育,还包括势的巨大作用,正是其使得万物呈现出它此刻的样子。从这个意义上说,势似乎是一种无所不包的推动性力量,是这种力量推动事物走向某种必然性的结果。具体来看,我们可以把这种无所不包的作用力分解为两个层面:首先是蕴含在事物内部并从内部推动事物的力量,它本能地引导着事物按照自然而然的方向运行;另一个层面则来自事物的外部,包括环境以及活跃在这个空间中的各种力量的总和。可以说,内部的力量形成内部之势,外部的力量形成外部之势,它们共同推动着事物的运动与发展。同时,在这个关于万物生长与形成条件的论断中,“形”和“势”的某种内在关联性也隐含其中。所谓“物形之,势成之”,前者是后者“成之”的结果,而反过来,势不同,结果不同,形亦不同。也就是说,势是赋形的重要力量④。

不能忽视的是在《道德经》这个段落后面的部分,老子传达出他最想要表达的根本性意见,即“道法自然”的观念。老子认为,道和德之所以尊和贵,在于它们顺应自然而不加干涉。自然无为是道的本性。那么,作为事物发展条件之一的势也应该同样遵循这种本性,它是一种自然而然的势。老子告诉我们,任何事物的形成都是某种自然之势的结果,同时,任何事物的发展也都具有一种自然之势,势不可违,顺应这种自然之势就是事物发展最为合理的方向。故而,通过老子,我们发现了势的某种隐藏的特征,即它所代表的是一种“自然倾向”。因此,“自然性”“自然倾向”也是势最内在的含义之一。

通过对这两个文本中“势”的语义分析可以看到,其含义从表示事物在时空中的自然属性的概念(地形之势)转变为对时空中能够影响事物的力量、情境、态势的指涉。其核心指向是作用力和倾向性,是促进事物运动、发展、变化的因素。同时,“势”由指涉力量、态势含义的一面进一步引申为社会伦理中的权势、势力等内涵。如《庄子·徐无鬼》:“钱财不积则贪者忧,权势不尤则夸者悲。”⑤《逸周书·史记解》:“昔有南氏有二臣贵宠,力钧势敌,竞进争权,下争朋党,君弗能禁,南氏以分。”⑥所谓“力钧势敌”,即两个部分之间在力量、态势上的对抗关系,这种对抗又尤其体现在权力、权势上。而对特定时空情境的强调则使“势”与“时”相连,成为一个组合使用的语汇——“时势”。《文子·下德》:“故善守者无与御,善战者无与斗,乘时势,因民欲,而天下服。”⑦《战国策·苏秦说齐闵王》:“夫权藉者万物之率也,而时势者百事之长也。故无权藉,倍时势,而能事成者寡矣。”⑧“时势”多用来指社会运行中某种占主导性质的态势、格局,“乘时势”的意思说的就是要顺应、利用这种特定的时空条件。

此外,在军事理论方面,“势”被用来描述战争中可能产生的各种形势及其复杂的变化。春秋时期《孙子兵法》中对其频繁地加以讨论,在其中,它不仅作为一个具有统摄性意义的概念存在,而且,全书还专列了《势篇》一章来集中论之。其文曰:

……凡战者,以正合,以奇胜。故善出奇者,无穷如天地,不竭如江河。……战势不过奇正,奇正之变,不可胜穷也。奇正相生,如循环之无端,孰能穷之?

激水之疾,至于漂石者,势也;鸷鸟之疾,至于毁折者,节也。是故善战者,其势险,其节短。势如弓广弩,节如发机。纷纷纭纭,斗乱而不可乱也;浑浑沌沌,形圆而不可败也。⑨

……故善战人之势,如转圆石于千仞之山者,势也。⑩

该篇将势的性质与战争中的情形结合起来,阐明其在战争中的作用。孙子认为,对于战争而言,战势的“奇”与“正”是两种基本的形态,通过这两种势,战场可以生发出无穷的变化,加以利用则可以掌握战争的局势。接下来,孙子运用了比喻的方式来说明势的具体含义。其一是以水作喻,其二是以弓作喻。湍急的水流奔涌向前,其内部涌动的力量和惯性能够将石头漂举起来而不至沉没,这是势的作用。而发动起来的弓弩,所有的力量都在弦与弓最短的距离间得到聚集,自然会产生出不可阻挡的势能。在这里,孙子强调的是事物所积聚起来的某种发展的力量和态势,它们都与运动的过程性息息相关。而善于把握战争的人,正是要懂得“因势利导”,使形势朝着有利的方向推进。此外,“兵无常势,水无常形”⑪,势不是固定不变的,它随时空的转换而瞬间转换,所以要像水一样,能随着对方的变化而做出相应的变化。故而,势的一个基本特性是要“因利而制权”⑫,即通过不断调整来顺应变化与发展。

一二一不好训,招财营长决定提前举行实弹演习。这下民兵们可来了兴趣,一个个跃跃欲试。县武装部的领导也高度重视,除带来了一批真枪实弹,还专门派了一名参谋来现场指导。公社武装部长更是不敢懈怠,从百忙中抽出时间,亲临督战。

二、书法与“势”的结合

二、书法与“势”的结合“势”这一语汇在先秦的运用为其进入书法领域提供了基础。在书法理论初兴的汉代,“势”即作为核心术语参与其中。在遗存下来为数不多的汉代书论中,多部文献直接以“势”为题名,其重要地位显然超越其他范畴而居于理论的中心,并呈现出与早期书法理论中“象”以及“阴阳”观念相互交织的景象。

(一)“象”与“势”“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。”⑭老子在这里本意是谈道,但这一讨论是借助一系列想象性描述来实现的,其中,象是其重要的依照物。在老子看来,道是无形的,它独立于自然万物而存在,然而,道又不是没有依托的,它可以表现为象和物等不同的形态。象是道的显现,在道“惚兮恍兮”的不可捉摸中存在着可以被人们所察觉的象。因此可以说,象的基本性质也源于道和表现道,所谓“惚兮恍兮,其中有象”,这表明象的一个特征是不确定性,它是在若有若无中显现出来的,而另一个特征就是运动性,每一个象都处在一个时空的维度中,无论是在象的内部,还是在象的显现上,其都是运动变化的,因而存在某种运动的倾向,这种运动倾向显示出事物最根本性的生命和动力。因此,如果说运动性是势的基本属性,那么象的本身即包含势,它是构成象的一种内在本性。

事实上,在书法中人们所谈论的势与象,也有着这样一层关系。崔瑗《草势》云:“观其法象,俯仰有仪。方不中矩,圆不副规。抑左扬右,兀若竦崎,兽跂鸟跱,志在飞移,狡兔暴骇,将奔未驰。”⑮显然,在崔瑗这篇以“势”命名的经典文章里,势和象是相通的,或者说是内在合一的。因此,他对书法之“法象”的描述包含了丰富的势的内容,这些运动的、生命的形象,以一种自由的、充满动态的方式呈现在书法的造型之中。所以,如果说书法的造型是源自对象的模拟⑯,那么,这种模拟的内容就不仅仅是象的外在形象,还包括内在的运动和态势。或者说,对书法而言,所有的形都必须包含有势的特征。对这一点,张怀瓘《书议》中进行了深入揭示,认为书法对自然之象的把握是“取象其势,仿佛其形”⑰,而对势的模拟构成了其中最为重要的因素。所以他又说:“夫草木各务生气,不自埋没,况禽兽乎?况人伦乎?猛兽鸷鸟,神彩各异,书道法此。”⑱生命性是书法对自然万物进行取法的根本。

而在蔡邕那里,这一层关系显得更为明了。其《笔论》称:“为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方得谓之书矣。”⑲蔡邕要求书法形式必须符合的“纵横之象”既包括各种各样的形,也包括各种各样的势,它是形和势的统一体。而就形和势的关系来说亦是互为依托的。形是在势的作用下传达出生命状态的形,势是贯穿于形的内部并对形进行表现的势⑳,它们所共同反映的是生命的形态、情状和意味。或从这个意义上说,书法就是一幅生命图像。

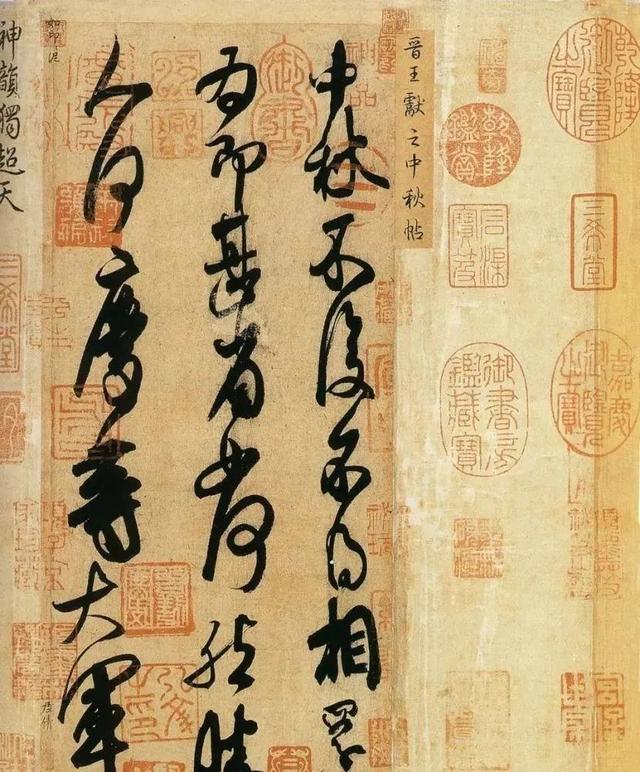

进而,由于势更能反映出这种生命性的特征,所以古人对势的青睐远远超过对形的重视。势获得了某种崇高的地位而几近成为了书法本身的代称㉑。索靖《草书势》曰:“命杜度运其指,使伯英回其腕,著绝势于纨素,垂百世之殊观。”㉒其在此就直接用“绝势”二字来指称杜度、伯英草书前无古人、后无来者的表现。

(二)“阴阳”与“势”在象与势的讨论中,后者所显示出的主要含义是运动性或运动倾向。而接下来,通过阴阳与势的讨论,我们会看到“势”在书法中所表露的另一层含义。

关于阴阳与势的关系,最早也最为重要的论述出自蔡邕《九势》中那个经典的句子:“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。”㉓这句话的核心意义首先在于其为我们设定了一个书法生成的宇宙论模式——书法源于自然,并按照自然的法则来进行运作。而在这个具有某种因果关系的三级结构里,势的生成找到了其合法性的依据。

可以看到,句子中的“势”和“形”是相并列出现的。它们的并列也提供了两种理解这句话的含义的方式。其中,第一种理解是将“形势”作为一个复合词来看待,它所描述的是事物之间的一种情势关系。就像《孙子兵法》中由于奇与正的相互作用所产生的形势变化一样,阴阳二元的相互作用必然会产生出某种形势关系。也就是说,阴阳是因,形势是果。落实到具体的书法形式上,如高低、大小、长短、粗细……所有的形式对比都会带来特定的形势关系。欧阳询《用笔论》中说:“其墨或洒或淡,或浸或燥,遂其形势,随其变巧。”㉔在欧阳询看来,墨色的浓淡枯湿也会产生出形势上的关系,而对其进行处理的方法就是要根据这种形势关系的变化而变化,并使其协调。因此,这里的“形势”已经不是一种实体的存在,它并不必然依存于形或形状来得到体现,而是指向关系本身。换句话说,只要存在阴阳对比,就存在相应的形势关系。而从这个观念再进一步引申,就可以知道势的生成的一个途径,即它是可以根据阴阳的法则来进行创造的。而势一旦创造出来,就需要因势生发,顺应势的发展与变化前进,这也是书法运行的基本模式。

但如果将“形势”不作为复合词而是分开来看,则会对“阴阳既生,形势出矣”形成不同的理解,即阴阳的产生通过形和势表现出来,其中,一面是形,一面是势,形与势之间构成阴阳和合的关系。而这种关系就是我们在象与势的讨论中所论及的,它们一个表现为形体、形态,另一个则表现为某种运动的趋势和过程。每个形在塑造之时都有一定的运动轨迹,势引导并实现这种运动,因此,势的进程也是形的生成过程。同时势又包含在形的内部,作为形的某种本质的内容而存在。形和势构成了书法形式的两个基本维度,一个指向空间,一个指向时间,而时间与空间却又在同一个形体上获得了统一。

故而,古人谈论书法,更多地是运用了丰富的动态的描述。这些动态的描述都可以看作是对势的表现的描述,正是通过这种运动的、动势的特征反映出书法造型形象的生命性。

三、“势”的含义在书法中的不同指向

三、“势”的含义在书法中的不同指向经过前面的讨论,已经了解到“势”这一语汇所包含的丰富语义及其与书法的关联,接下来我们将结合其在书论文本中使用的具体情况,对它在书法中的含义作进一步梳理和阐述,以更好地说明势在书法上所发挥的关键性作用。

总体上,“势”的含义在书法中的运用可以概括为以下几个类别:其一,形在整体上的姿态或动势;其二,毛笔运动过程中带有方向性的运动之势,即笔势;其三,形在空间方向及相互关系上产生的势,即体势。其中,整体之势与笔势、体势相通并依赖于后两者来获得,因此,后两者尤其是笔势,构成了古人对势的讨论最为重要的内容。

(一)表示整体的姿态或动势在日常用语习惯中,我们常常会在这样一种情形下来使用“势”:将它作为对事物整体性状态的一种描述。比如,我们说一座山具有飞天之势,或一棵树具有凌云之势,可以看到,在这样的描述中,“势”的含义是包含着力量感、运动感和趋向性的综合,或者说,它涌动着一种非静止的、生命性的暗示。这种生命性的暗示,正是人作为活跃的生命体对于外在世界和事物进行理解与沟通的结果。立普斯在《空间美学》中说:“这种向我们周围的现实灌注生命的一切活动之所以发生,而且能以独特的方式发生,都因为我们把亲身经历的东西,我们的力量感觉,我们的努力,意志,主动或被动的感觉,移置到外在于我们的事物里去,移置到在这种事物身上发生的或和它一起发生的事件里去。这种向内移置的活动使事物更接近我们,更亲切,因而显得更易理解。”㉕立普斯认为,外在事物之所以具有生命感或者能够激起我们的情感,是因为人们将自己的情感移置其中的结果。诚然,作为一种认知活动,对外在事物的把握确乎与我们主体性的情感紧密相关。而书法作为基于生命主体的直接书写所产生的造型活动,就更加承载了对于生命性的内在诉求。人们需要在这个由文字的书写所呈现的视觉形象里,显示出种种生命的表征。

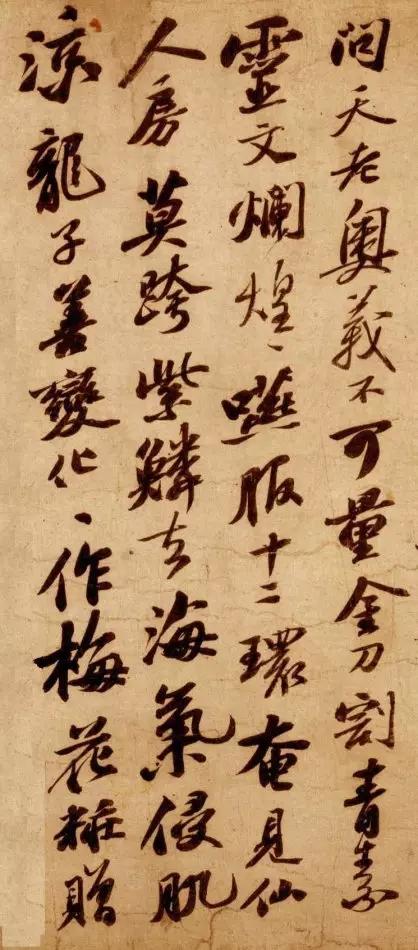

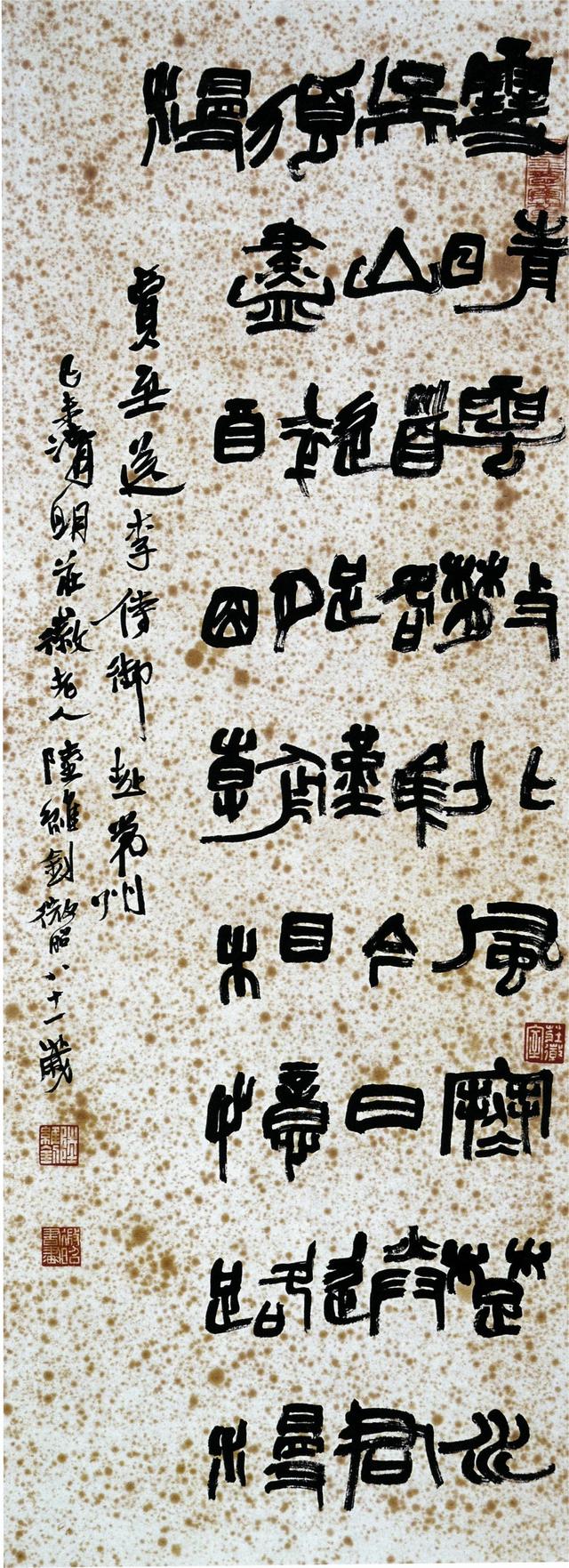

我们知道,对于书法的造型形象而言,每一个造型形象都占据一定的空间,表现一定的姿态。比如篆书的挺拔和隶书的宽博,这种造型形态会在空间上产生某种纵向或横向上的延展的特征;同时,每一个造型形象都是在书写过程中完成的,在这个过程中会融入力量和运动的因素,因而会呈现出某种动态上的表现。所以,书法造型这种融空间与运动于一体的双重性,以及经由内部节奏运动所展现出来的整体效果,都清晰地反映出势的意味。或可以说,书法的造型就是一种充满着势的品格的空间意象,它传达着动态与生命的消息。故而,在《篆势》中,蔡邕对篆书形体进行了细腻的描述:“或龟文针裂,栉比龙鳞,纾体放尾,长翅短身。颓若黍稷之垂颖,蕴若虫蛇之棼缊。扬波振撇,鹰跱鸟震,延颈胁翼,势欲凌云。”㉖在描述中,既包含了形态上的特征,更包含了对其动态性的敏锐感受。波与撇的扬与振显示了笔势上的运动感,而“鹰跱鸟震,延颈胁翼”更是栩栩如生的动态形象,这些运动促使整个造型带有一种强烈的趋向性的态势,因而给人以“势欲凌云”的空间感觉。

在书法上,这种通过势来进行整体性描述的例子比比皆是。如:

或镂纤屈盘,或悬针状貌。鳞羽参差而互进,珪璧错落以争明。其势飞腾,其形端俨。㉗

尝书《阴符经》,字皆径寸,势若飞动。㉘

婉若回鸾,攫如搏兽,迟回缣简,势欲飞透。㉙

王恽以《夏承》飞动,有芝英、龙凤之势,盖以为中郎书也。㉚

意在笔前,字居笔后,其势如舞凤翔鸾,则其妙也。㉛

在这类例子中,“势”多与“飞动”“飞腾”等相连,更为直接地反映出书法造型中的动态性的特质。无论这种动态来源于笔势上的运动感、力量感(没有力量,无法实现“飞透”“飞动”的造型表现),还是造型上的生动性,都是强调通过其共同的努力以形成一个“势若飞动”的整体。很显然,这正是人们将书法视为生命形象的结果,它必然反映出一种活跃的生命力量。这种生命活力也似乎象征着人自身在精神上的一种内在追求。

而在另一些描述中,“势”与“字”相连,以复合词的形式出现在书法批评之中。如:

王羲之书字势雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阙,故历代宝之,永以为训。㉜

萧思话书走墨连绵,字势屈强,若龙跳天门,虎卧凤阙。薄绍之书字势蹉跎,如舞女低腰,仙人啸树,乃至挥豪振纸,有疾闪飞动之势。㉝

字势生动,宛若天然,实得造化之姿,神变无极。㉞

在这里,“字势”几乎成了风格的指代术语,通过字势的不同表现,可以反映出整体风格上的差异。而且,字势的描述还具有一种更加抽象的包蕴性,它将姿态、运动、力量等因素融入到对总体风格的概括之中,因而显得更为内在㉟。

(二)笔势书法的书写是一个连续不断的时间过程,而毛笔的运动支配着整个过程的延续性,因此,考察这种运动就成了书法的基本内容。在这个过程中,笔势是其中的统领与关键,它引领着这一运动过程的方向性及进程性,并融合了包括力量、速度、节奏在内的因素,成为情感与精神的表征。

前面已经谈到,在早期的古代书论中,人们对书法的言说“以势为先”(康有为语),如《草书势》《篆势》等所论,而这些文章中的很多描述所指向的就是笔势。因为,正是笔势的作用才产生了具有动态及连续性特征的点画形象与空间意象。

事实上,就书法理论至为重要的部分——笔法而言,人们的讨论也往往是与笔势结合在一起的。有些名曰“笔法”,实际上谈的是笔势。我们先来看蔡邕《九势》中的几条陈述:

转笔,宜左右回顾,无使节目孤露。

藏锋,点画出入之迹,欲右先左,至回左亦尔。

藏头,圆笔属纸,令笔心常在点画中行。

护尾,画点势尽,力收之。

疾势,出于啄磔之中,又在竖笔紧趯之内。

……

涩势,在于紧马夬战行之法。㊱

很显然,以上的这些陈述在后世都是被当作笔法来看待的。其中,每一条陈述都反映出某种用笔的方法或规定性。

“藏锋”通常指的是点画起笔的书写方法。蔡邕对其解释是“欲右先左”,以将笔锋的出锋状态藏护起来。因为,如果是顺着笔锋落笔,就可能锋芒显露,故而,需要在下笔之时作出笔势上的调整,即先往点画行进相反的方向运动,待锋芒裹束之后再行前进,这样形成的起笔就会显得圆融、含蓄。因此可以知道,藏锋的用笔实际上反映了两种不同方向上的笔势的组合,它们共同完成这个藏锋起笔的用笔过程。而与之相类似,人们常常所说的“欲下先上”亦是如此。这种包含了两种相对方向上的笔势组合运动在书法书写过程中是经常出现的。

“藏头”则主要落实到了点画中间的部分,所谓“笔心常在点画中行”,意思是在藏锋之后,笔锋持续保持沉入纸面的状态,沿着点画前进方向前行。因此,它可以看作是点画中段的笔势运动,这种笔势运动占据了点画形成的大部分时间和空间,是笔势的主要组成部分。

“护尾”是点画收笔的书写方法,指的是在点画的书写过程将要完成之际有一个收笔的笔势运动,而通过这个笔势运动,可以使用笔过程中赋予到点画的力量能够包含在点画之中,而不会气力外露。或者说,是一个收笔回复的动作。因此,与藏锋起笔相类,它实际上也包含了相反方向上的笔势运动的组合。

故而,通过“藏锋”“点画中行”“护尾”三种用笔,这里揭示出了一个完整的点画的形成过程所需要的全部笔势运动㊲。或可以说,任何点画的生成都是带有方向性的笔势运动的结果。

再看转笔。所谓“转笔”,指用笔行进过程中方向发生改变的部位的书写方法。这种方向的改变意味着笔势的行进过程不再是直线前进的路径,而变成不同方向之间的衔接。所以,在这样的地方,就需要做到“左右回顾”、前后相承,以保证笔势在方向改变的情况下仍然能够连贯而顺利地运行。否则,如果笔势中断或衔接不好,就可能出现转笔处“节目孤露”的状况。因此,古人常常会对其予以特别的重视。颜真卿《述张长史笔法十二意》中有句:“又曰:‘转轻谓曲折,子知之乎?’曰:‘岂不谓钩笔转角,折锋轻过,亦谓转角为暗过之谓乎?’长史曰:‘然。’”㊳朱和羹云:“字画承接处,第一要轻捷,不着笔墨痕,如羚羊挂角。学者工夫精熟,自能心灵手敏。然便捷须精熟,转折须暗过,方知折钗股之妙。暗过处,又要留处行,行处留,乃得真诀。”㊴在他们看来,转笔处是笔法所要特别留意之处,而所谓“暗过”即是强调要顺利地调整笔锋和笔势,并使整个过程不留痕迹。

而接下来的“疾势”“涩势”则直接加入了“势”这一语汇,愈加表明这两种用笔与势之间的紧密关联。蔡邕指出,在写“啄”“磔”以及“竖笔紧趯”这些点画之时,需要用到疾势,即速度比较迅疾,用笔斩截、果断,有一种运动上的迅猛与一往无前之势;而涩势则与之相对,它意味着速度上的相对控制与行进过程中克服阻力前行的艰涩、对抗之感。蔡邕谓:“书有二法:一曰疾,二曰涩。得疾、涩二法,书妙尽矣。”㊵可见疾、涩用笔对于书法而言的重要意义。所以,疾势和涩势可以视为从另外一个角度对两类不同性质的笔势运动的概括,它是由制约笔势运动的速度、顺逆等内在因素决定的。

综上我们可以确认,《九势》所阐明的既是用笔之法,也是行势之法。“势”在这里的含义就代表着运动,所以,凡是包含了笔的运动的部分实际上就包含着势。所谓“势来不可止,势去不可遏”㊶,书法中每一个点画的构建及书法书写的整个过程都是笔势运动的显现。

此外,这种将用笔之法与笔势联系起来的讨论在王羲之那里显得更加直接。其《笔势论十二章并序·观形章》开篇说:“夫临文用笔之法,复有数势,并悉不同。”㊷可见,不同的用笔所对应的是不同的笔势,点画书写之法在某种意义上说即是“势法”。同样,如果以此观照孙过庭《书谱》中所说“篆尚婉而通,隶欲精而密,草贵流而畅,章务检而便”㊸,我们会发现,不同书体的审美特征与用笔方法其实也是不同的笔势运动的反映。篆书的“婉而通”是一种笔势运动的形态,草书的“流而畅”则是另一种笔势运动的形态,在二者之间存在着基于用笔方式及速度等方面的差异。

再通过下面这段徐渭的重要论述,我们可以更为清晰地看到在用笔之法、点画形态与笔势运动之间的深切联系。徐渭《玄抄类摘序》云:

余玩古人书旨,云有自蛇斗、若舞剑器、若担夫争道而得者,初不甚解,及观雷太简云听江声而笔法进,然后知向所云蛇斗等,非点画字形,乃是运笔。知此则孤蓬自振,惊沙坐飞,飞鸟出林,惊蛇入草,可一以贯之而无疑矣!惟壁拆路、屋漏痕、折钗股、印印泥、锥画沙,乃是点画形象,然非妙于手运,亦无从臻此。手之运笔是形,书之点画是影,故手有惊蛇入草之形,而后书有惊蛇入草之影;手有飞鸟出林之形,而后书有飞鸟出林之影。其它蛇斗、剑舞,莫不皆然。准之刀戟、矛矢之中人,必如何把握扌从掷而后中人之身也有如何之伤痕。钝则不入,缓则不中,傝散则不决不裂。㊹

这段论述是徐渭从自身的书法实践出发,结合对古代书论的体悟与反思所表达的深刻认识。从起初对“自蛇斗、若舞剑器、若担夫争道而得”的“不甚解”,到“观雷太简云听江声而笔法进”后的豁然开朗,徐渭指出这其中的关捩在于“运笔”二字,即要充分强调书写过程中笔势的存在,通过对笔的运用和驾驭,以及运动的节奏和笔势的生发,才有可能赋予点画以“孤蓬自振,惊沙坐飞,飞鸟出林,惊蛇入草”等具有运动感与生命感的视觉意象,体现出书法书写过程中生命与精神的融入。徐渭甚至用“刀戟、矛矢之中人”不能“钝”“缓”“傝散”来作比,指明运笔过程中要保持劲健、迅捷和凝练不散的笔势,唯此方能传达出一种结合了力量、速度与神采的美㊺。

(三)体势“体”,顾名思义,即形体的意思。如果说笔势是基于毛笔运动过程产生的势,那么,与笔势相对,体势则是形体在空间上产生的势,它指的是点画、结体等造型元素在一定方向的作用下形成的势的表现及其相互组合所产生的造型关系。

我们知道,在一个平面空间上,可以有三种不同的方向:水平、垂直和倾斜,因此,从空间延展性及空间感知的角度,这三种方向就意味着三种不同的势的表现。其中,水平方向上产生的是横向上的势,即横势,这种势是一种横向上的延展之势;垂直方向上所产生的是纵向上的势,即纵势,如竖画给人以纵向上的延伸的势的感受;而倾斜方向上产生的势则可以叫做斜势,由于倾斜的角度无以穷尽,所以,从表现上来看,斜势的灵活性最大,倾斜方向的变化即带来势的变化。

书法作为一种造型活动,实际上也是在平面空间内塑造出不同方向上的造型形态(造型元素)及其组合,故而可以产生体势的表现。其中,最主要的包括点画的体势和结体的体势两大类。而就造型元素的组合而言,其所奉行的一个基本原则就是势的组合原则。

首先看点画的体势。书法中的任何一个点画,不仅有起笔、行笔、收笔的笔法建构过程,而且都具备一定的方向,因此具有相应的体势。比如,著名的“永字八法”中的“点”在书法理论上不叫“点”而叫“侧”㊻,“侧”就体现了一种明显的方向性。也就是说,书法中的点画都是包含有方向的造型形态,点画的方向千变万化,其体势也就千变万化。而所有点画又不是孤立存在的,它们是通向结体的组成部分。所以,不同方向上的点画的势一旦形成,就会对空间和其他点画产生影响。因此,不同点画之间的组合实际上就成了势的相互作用,而对这些复杂的体势关系进行合理地配合与协调就构成了结体的基础。这也是古人对于结体最为强调的方面。

《九势》中很早就阐明了这种势的组合的基本观念,“凡落笔结字,上皆覆下,下以承上,使其形势递相映带,无使势背”㊼。其中,“上覆下”“下承上”,其实就是一种体势的组合关系。董其昌《画禅室随笔》谓:“米海岳书,无垂不缩,无往不收。此八字真言,无等等咒也。然须结字得势。”㊽董氏认为,对于结体而言,最为重要的是要“得势”,即根据结体内部每个点画的势来进行组合与协调,使其成为相互依存的有机整体。又如,徐用锡《字学札记》云:“结字要得势,断不能笔笔正直,所谓‘如算子便不是书’。”㊾由此可知,“得势”是结体的根本法则,而这种势,主要是依赖于点画在俯、仰、向、背等方向上的差异及其配合来获得的。所谓“断不能笔笔正直”,就是说点画要有倾侧、倾斜,因为,倾侧是产生体势的重要来源,正是有了倾侧及其无以穷尽的变动,才可能产生体势之间复杂而灵活的相互关系。比如,结体中的某一个点画或部分向左倾了,就需要其他向右倾的点画或部分来对其进行协调,由此,点画与点画、部分与部分之间就构成了一种相互依存、相互制约的体势关系。这样形成的结体,具有有机性、生命感,因为,它不是点画之间平庸的摆布或简单的堆砌,而是让其处于一种不断生发、互动的过程之中,或者说,它是建立在对立统一关系上的平衡机制。而通过有机生发的对立统一关系,也加强了结体内部各个部分、各个空间之间更加紧密的联系,进而使整个造型充满变化和张力,并增加了险绝的意趣。

再看结体的体势。它指的是结体作为一个造型单位由于其在空间上的方向性所产生的势的表现。与点画一样,左右倾侧也是其产生体势的基本方法。而单个结体的体势一旦产生,即会对空间和其他结体产生影响,所以,它同样形成的是结体与结体之间在体势上的相互关系。而且对书法而言,结体只是局部,它的任务是通向章法,并为整个章法的完成发挥承上启下的作用。故而,经由体势的相互作用,结体被赋予了一种充分的生命活力,而成为整体章法造型关系的一部分。比如,如果上一个结体左倾,下一个结体就有可能用右倾的方式来予以平衡。当然,这种结体的左右倾侧并不是以两个结体之间的交替作为单位,而是被置于两个、多个甚至整行、整篇的结体造型关系中来进行的,所以,它是一个灵活变动的过程,是一个根据体势的需要随机生发、因势造型的过程。

曾熙在评论沈曾植书法时,言及“(沈曾植书)工处在拙,妙处在生,胜人处在不稳”㊿,其中的“不稳”,即是表明了沈曾植书法在结体造型上左右倾侧的特征。因为结体的左右倾侧,故而给人以“不稳”的感受,而这种“不稳”在经由不同结体之间体势的相互配合之后又获得了整体上的平衡,因此,就创造出一种摇曳多姿、放逸生奇的审美形象,给人以富有生命和张力的美感。事实的确如此,结体的倾侧及体势的呼应不仅增加了结体之间的依存关系,也使得整行甚至整篇实现了生动的动势和变化多端的意味。蔡邕《篆势》云:“若行若飞,跂跂翾翾。远而望之,若鸿鹄群游,络绎迁延。”(51)王羲之《题卫夫人〈笔阵图〉后》曰:“字体形势,状如龙蛇,相钩连不断,仍须棱侧起伏。”(52)所谓“鸿鹄群游,络绎迁延”“状如龙蛇,棱侧起伏”,其所描绘的正是这样一种洋溢着生命动势的景象。

当然,在点画的体势、结体的体势之外,根据造型元素的不同,还有组(53)的体势、行的体势等,其道理是一致的。因此,可以说,体势贯穿了书法造型活动的始终,而每一类造型元素也都在体势的作用下进行充分的组合和互动。

余 论

余 论要进一步加以确认和阐明的是,书法中与势相关的具有更高主旨的两个命题:势的哲学品格及势与情感的连接。

关于势的哲学品格,在上文对势的语义进行探讨及论述书法与势的结合时,实际上已经有所表露。势并不经常是作为具体的形式上的指称而存在的,相反,它所对应的是一些根本的哲学上的观念。换言之,之所以古人在书法上对势作出如此的强调是因为它契合了人们对于书法最为根本性的一些认知。在古人那里,书法不是简单的文字符号,而是连接自然万物的媒介,所谓“书肇于自然”,书法来源于自然,也表现自然,这种表现,不是类似于绘画的再现式的表现,而是一种更为抽象的把握和内在的通会。一方面,书法起源于“类物象形”,所以,书法的造型之象是对物象之象的取法所形成的包含了生命意味的象,而正是势的存在,使这种象具有了强烈的生命性。另一方面,书法对自然的模拟,不仅在造型、形象的层面,更包含着天地万物运行的法则。所谓“禀阴阳而动静,体万物以成形”(54),书法的生成与运作禀承着阴阳相生的原理,并依此创造出动静相谐、阴阳和合的形式世界。如前所述,书法的势的表现,同样合于这种原理,无论是作为一种对比状态下产生的形势关系,还是笔势、体势在轻重缓急、俯仰向背下的组合与变动,都是阴阳之道的反映。由此可见,人们对待书法的一些重要观念、价值和意涵都在势这里得到了体现。所以,势是哲学的,或者说它包含着哲学的意蕴。

进而,它也是美学的。势的美学构成了书法美学非常核心的部分,它涵盖了空间和时间、造型和运动两大层面。概而言之,笔势反映的是书法上一种独特的时间美学,在这个连续的、不可回溯的时间进程中,势的运动参与了每一个点画的塑造、参与了点画与点画之间的连接过程,也参与了整个篇章的延续与完成。而且,至为重要的是,这个笔势运动中所包含的丰富而细腻的内容,比如提按起伏、顺逆疾迟等等,从而使具体到每一个个体、每一个时刻的生命信息与情感信息得以最为深切地传达到笔墨之中,赋予笔墨以情感性与精神性。而体势则反映的是基于书法造型的独特的空间美学。每一个点画与另一个点画、每一个结体与下一个结体都因为体势的作用而产生互动,并结合成无法分离的统一体。同时,体势组合过程的生发性与变动性更是增加了其造型的品质与魅力。

至于势与情感的连接,正像上面所提到的,最主要的是体现在笔势之中。笔势贯穿于整个书写性的活动,对应着生命主体在毛笔书写运动中所展开的全部信息,因此,它所连接的就是最为内在的生命律动与最为本质的情感内容。《书议》有云:“迹乃含情,言惟叙事。披封不觉欣然独笑,虽则不面,其若面焉。”(55)所谓“迹乃含情”,就是表明书法的点画痕迹中承载的丰富的情感信息。所以,当人们看到它们的时候,就能够很快地将其与书写者联系起来,这样就如同与书写者直接相对一样,通过书法实现了情感的交流与沟通。而书法中的任何一个点画痕迹,都是在笔势的支配与运动下形成的,它包含着能量、韵律与个性的气质,也包含着瞬间状态下生命的表达,因此,可以被视为心灵展现的载体。

①㉚ 康有为:《广艺舟双楫》,上海书画出版社、华东师范大学古籍整理研究室选编《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第845页,第799页。

② 周振甫:《周易译注》,中华书局1991年版,第13页。

③⑭ 陈鼓应:《老子注译及评介》,中华书局1984年版,第24页,第148页。

④ 当然,这里所说的形和势与接下来所要讨论的书法理论中的形和势不是一个意思,前者具有更富包蕴性的内涵,它可以指任何事物、现象的形成及其相应的促成条件,而后者则可以看作是在前者基础上的某种具体化,它主要指的是具体形体或形态中所包含的形与势的表现。但是,通过对前者的解读我们所要强调的是,形与势之间的关系以及势对于形的重要作用,因为在书法中也同样如此,形、势密不可分,且势承担着塑形的价值,而形则要在势的直接运动过程中得以塑造和完成。

⑤ 郭庆藩撰、王孝鱼点校《庄子集释》,中华书局1961年版,第835页。

⑥ 黄怀信:《逸周书校补注译》,三秦出版社2006年版,第378页。

⑦ 王利器:《文子疏义》,中华书局2000年版,第427页。

⑧ 何建章:《战国策注释》,中华书局1990年版,第419页。

⑨ 解缙《春雨杂述》中即借用了此处的表达用于对书法形式的描述。文曰:“上字之于下字,左行之于右行,横斜疏密,各有攸当。上下连延,左右顾瞩,八面四方,有如布阵:纷纷纭纭,斗乱而不乱;浑浑沌沌,形圆而不可破。”(《历代书法论文选》,第498页)书法如同布阵,其间存在着各种各样的形势关系。

⑩⑪⑫ 骈宇骞等译注《孙子兵法 孙膑兵法》,中华书局2006年版,第31—34页,第42页,第6页。

⑬ 梁启雄:《韩子浅解》,中华书局1960年版,第394页。

⑮ 崔瑗:《草势》,《历代书法论文选》,第16页。

⑯ 卫恒《四体书势》:“昔在黄帝,创制造物。有沮诵、仓颉者,始作书契以代结绳,盖睹鸟迹以兴思也。”(《历代书法论文选》,第12页)索靖《草书势》:“圣皇御世,随时之宜,仓颉既生,书契是为。科斗鸟篆,类物象形,睿哲变通,意巧滋生。”(《历代书法论文选》,第19页)所谓“睹鸟迹以兴思”“类物象形”,都是说明文字及书法的产生源自对自然物象的体悟与模拟,而象的观念即是人们认识书法的基本观念。

⑰⑱(55) 张怀瓘:《书议》,《历代书法论文选》,第145页,第145页,第149页。

⑲ 蔡邕:《笔论》,《历代书法论文选》,第6页。

⑳ 形和势的这种相互依存关系决定了它们在书法形式描述中的某种基本现象:其常常作为对偶的范畴出现。同时,与“形”相类似的语汇如“体”也扮演了同样的角色。比如,形和势对偶出现:“或转侧之势似飞鸟空坠,或棱侧之形如流水激来。”(王羲之:《书论》,《历代书法论文选》,第28页)“或若擒虎豹,有强梁拏攫之形;执蛟螭,见蚴蟉盘旋之势。”(张怀瓘:《文字论》,《历代书法论文选》,第211页)体和势对偶出现:“或体雄而不可抑,或势逸而不可止,纵于狂逸,不违笔意也。”(虞世南:《笔髓论》,《历代书法论文选》,第112页)“右谢公纵任自在,有螭盘虎踞之势,康昕巧密精勤,有翰飞莺哢之体。”(李嗣真:《书后品》,《历代书法论文选》,第139页)通过这些描述可见,形和势密不可分,二者共同构成书法的内容。

㉑ 卫恒《四体书势》:“古书亦有数种,其一卷论楚事者最为工妙,恒窃悦之,故竭愚思以赞其美,愧不足以厕前贤之作,冀以存古人之象焉。古无别名,谓之字势云。”(《历代书法论文选》,第12页)据卫恒的描述,以势(字势)来指称书法是一项有着更久历史的传统,而以势论书则是其时人们讨论书法的基本方式。

㉒ 索靖:《草书势》,《历代书法论文选》,第20页。

㉓㊱㊶㊼ 蔡邕:《九势》,《历代书法论文选》,第6页,第6—7页,第6页,第6页。㉔ 欧阳询:《用笔论》,《历代书法论文选》,第106页。

㉕ 转引自朱光潜《西方美学史》,人民文学出版社1979年版,第593页。

㉖(51) 蔡邕:《篆势》,《历代书法论文选》,第14页,第14页。

㉗㉞ 张怀瓘:《六体书论》,《历代书法论文选》,第212页,第213页。

㉘ 陈槱:《负暄野录》,《历代书法论文选》,第377页。

㉙ 张怀瓘:《书断》,《历代书法论文选》,第163页。

㉛ 李华:《二字诀》,《历代书法论文选》,第282页。

㉜ 萧衍:《古今书人优劣评》,《历代书法论文选》,第81页。

㉝ 袁昂:《古今书评》,《历代书法论文选》,第75页。

㉟ 与之相类,古代书论中表达相似含义的还有“体势”这一语汇。如冯班《钝吟书要》:“余见东坡、子昂二真迹,见坡书点画学颜鲁公,体势学李北海,风捲云舒,逼之若将飞动。”(《历代书法论文选》,第553页)此句中的“体势”也表示整体的造型、姿态之意。当然,需要指出的是,这是“体势”的一种用法,它的另一种用法则是下文将要着重阐述的、与笔势相对的一个概念,即点画、结体等造型元素在空间方向及其造型关系上产生的势。

㊲ 需要说明的是,在书法上并不是每一个点画都必须作出藏锋的处理,与之相应,这样的点画也就不需要有“欲右先左”的笔势运动。

㊳ 颜真卿:《述张长史笔法十二意》,《历代书法论文选》,第279页。

㊴ 朱和羹:《临池心解》,《历代书法论文选》,第733页。

㊵ 转引自郑杓《衍极》,《历代书法论文选》,第424页。

㊷ 王羲之:《笔势论十二章并序》,《历代书法论文选》,第34页。

㊸ 孙过庭:《书谱》,《历代书法论文选》,第126页。

㊹ 徐渭:《玄抄类摘序》,《徐渭集》第二册,中华书局1983年版,第535页。

㊺ 参见笔者《徐渭书论与实践述评》,中国艺术研究院2013年硕士学位论文。

㊻ 张怀瓘:《玉堂禁经》,《历代书法论文选》,第218页。

㊽ 董其昌:《画禅室随笔》,《历代书法论文选》,第539页。

㊾ 毛万宝、黄君主编《中国古代书论类编》,安徽教育出版社2009年版,第176页。其中,“如算子便不是书”来自王羲之的著名论断,“若平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,便不是书,但得其点画耳”(王羲之:《题卫夫人〈笔阵图〉后》,《历代书法论文选》,第26—27页)。

㊿ 转引自沃兴华《中国书法史》,湖南美术出版社2009年版,第289页。

(52) 王羲之:《题卫夫人〈笔阵图〉后》,《历代书法论文选》,第27页。

(53) “组”指的是两个及以上结体组成的造型单位。关于组的详细论述,参见胡抗美《中国书法章法研究》,荣宝斋出版社2014年版,第178—182页。

(54) 虞世南:《笔髓论》,《历代书法论文选》,第113页。

(原载于《文艺研究》 2018年第5期)