记者 | 潘文捷

编辑 | 黄月

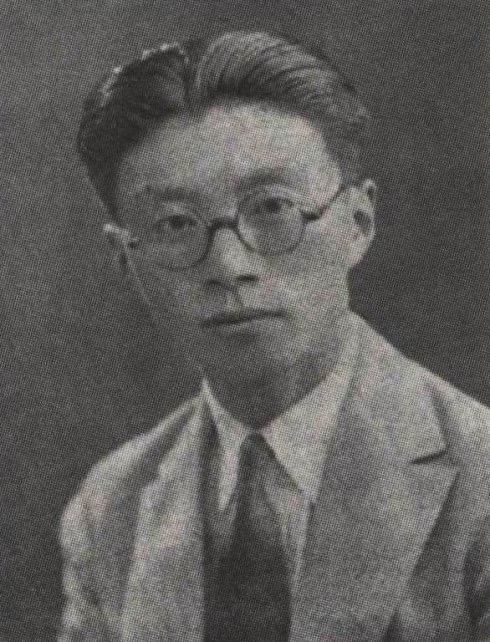

今年是作家废名诞辰120周年。在20世纪末,汪曾祺断言:“废名的价值的被认识,他在中国现代文学史上的地位真正的被肯定,恐怕还得再过二十年。”不过,直到今天,在废名研究专家、武汉大学文学院教授陈建军看来,废名依然是“说不尽”的。

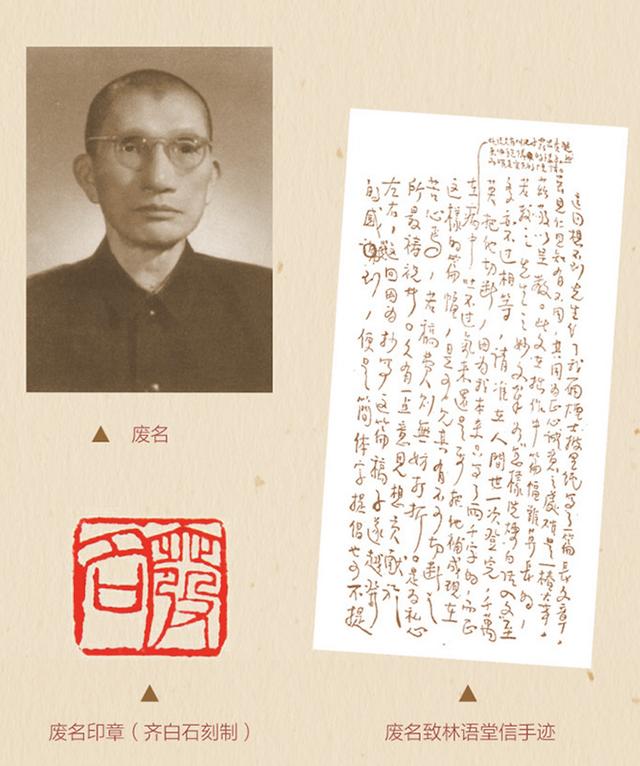

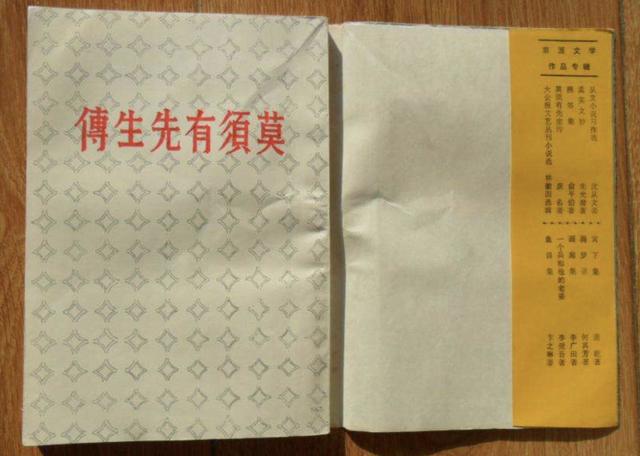

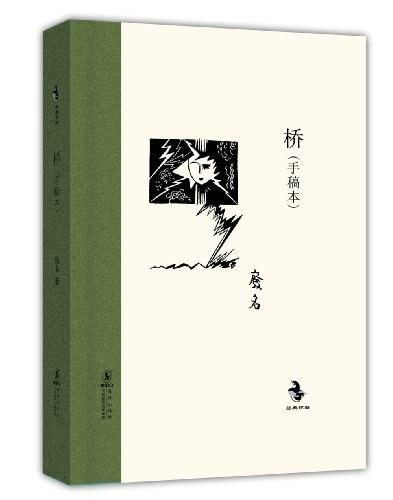

废名,原名冯文炳,作为作家,他著有短篇小说集《竹林的故事》《桃园》以及长篇小说《桥》《莫须有先生传》《莫须有先生坐飞机以后》等;作为学者,他曾在北京大学、长春东北人民大学(吉林大学)任教,著有《谈新诗》《阿赖耶识论》等。他的故乡湖北黄梅是禅宗的发祥地,从小受到禅宗熏陶的废名,长大后也致力于研究佛学,曾与熊十力高声论佛,乃至引发一段二人“打架”传闻。因为近禅喜佛,废名的文学作品也常常富有禅味。

在文学史上,废名是前承周作人、后启沈从文汪曾祺的作家。他是周作人“四大弟子”之一,不过,鲁迅却认为他的《竹林的故事》过于珍惜“有限的哀愁”,沉浸于个人的顾影自怜。陈建军在接受界面文化(ID:booksandfun)采访时谈到,废名的思想和身份使得他长期作为“另类”出现在学术思想史中,自上个世纪80年代以来,废名逐渐被一般读者所熟悉,且愈加受到学界重视。一直冷清和沉寂的废名研究,也逐渐热闹起来。

在1949年以后,废名的思想发生了很大的转变。陈建军和废名的儿子冯思纯先生建立了联系,他注意到,建国以后废名和周作人划清界线,家里没有留下一本周作人作品的签名本,只有周作人去日本访学时手工做的茶杯被保留了下来。在这一时期,废名越来越理解鲁迅,写下了《跟青年谈鲁迅》《鲁迅研究》等作品。陈建军说,一些学者不理解废名思想的转变,这其实这和废名本人在抗战期间的经历有很大的关系。

陈建军《说不尽的废名》收录的近30篇文章涉及了废名生平事迹的钩沉、佚文佚简的发掘、作品版本的梳理、学术著作的研究,也有对具体史实的考辨、商讨或争鸣,还有对废名文集编纂问题的看法、对废名研究著作的介绍与评议等。在采访中,陈建军也谈到了当下废名研究的现状与不足。

01 废名研究的冷与热:文学评价标准从单一走向多元

01 废名研究的冷与热:文学评价标准从单一走向多元界面文化:你在书中提到,废名一直被搁置在学术思想史的边缘,哪怕被列入某种学术思想史,也总是以“异数”、“另类”或者“反例”的面目出现。你认为这是为什么?

陈建军:1996年,汪曾祺在为废名的儿子冯思纯选编《废名短篇小说集》所作的《万寿宫丁丁响——代序》里说:“废名的价值的被认识,他在中国现代文学史上的地位真正的被肯定,恐怕还得再过二十年。”20年早过去了,但废名的价值还是没有得到充分肯定。原因是多方面的。

一方面是因为废名的作品很难懂,隔绝了一般的读者。另一方面,很多文学史讲废名都用一两百字带过。这区区一两百来字也大多采用的是鲁迅在《中国新文学大系·小说二集》导言中对废名的评语。《中国新文学大系》是对新文学第一个十年(1917—1927)理论与创作实绩的总结。鲁迅的评价主要是针对废名短篇小说集《竹林的故事》而言的。《竹林的故事》1925年出版,在自序中,废名希望读者“理出我的哀愁”。鲁迅是理出了废名的“哀愁”,但认为他过于珍惜“有限的哀愁”,读来未免“只见其有意低徊,顾影自怜之态”。用鲁迅对《竹林的故事》的评价来评定废名的整个文学创作显然是有失公允的。废名后来的小说是有所变化的,特别是《莫须有先生坐飞机以后》,这部小说还没有完全引起研究者重视。它很特别,而且现实性比较强。北京大学中文系教授吴晓东曾写过一篇文章,认为这部小说是对战争的“另类”书写,是以当时的武汉大会战为背景的。

从纯文学角度讲,废名的价值不可谓不高,但他长期以来一直被放逐到边缘地带。过去,我们对不同作家及其作品往往采取统一的评价标准。评价标准单一,势必会抬高一部分作家,也势必会降低一部分作家。例如,仅从文化角度看,老舍的价值显然要高于茅盾,但从阶级分析、社会批评的角度看,茅盾的价值可能会高于老舍。因此,只有采取多元互补的方法,才有可能对作家及其作品作出比较客观的评价。废名毕竟不是左翼作家,由于受意识形态因素的影响,过去的文学史是不可能对他大书特书的。

当然,也有文学史大谈废名。上世纪70年代,香港文学史家司马长风在他的《中国新文学史》里,在诗歌、散文、小说部分都分专节谈到了废名,可见他对废名的文学创作是非常看重的。

界面文化:在书中,你谈到80年代以来废名逐渐被一般读者熟悉,并且越来越受到学界重视。一直冷清和沉寂的废名研究,也逐渐热闹起来。进入21世纪,废名研究更是热了起来。你认为这是什么原因?

陈建军:主要是因为文学内部和外部环境的松动。过去注重政治性,后来看重审美性和文学性。新时期以后,许多蒙尘披垢的作家,如周作人、沈从文、张爱玲诸人重新进入研究者的视野,越来越多的人也关注到了废名。

02 废名的转变:从难民到马克思主义者

02 废名的转变:从难民到马克思主义者界面文化:鲁迅认为废名早期发表的是“顾影自怜的吞吞吐吐文章”。现在也有一些对向内的文学的批评,比如说阎连科就批评过现下流行的“苦咖啡文学”,认为读者从这类作品中只能看到一个人群在某一种生存境遇中的小困难、小波折,看不到整个国家、整个民族或者人类面临的生存困境。你怎么看待这种说法?

陈建军:文学作品不应该局限于某一方面,可以允许作家进行多方面的探索,不能奢求或苛求作家在一部作品里就能表现很多东西。有的作家善于宏大叙事,有的作家精于描写“小困难、小波折”。假如每个作家在自己所探索的那一方面有所成就,那么合起来不就形成了百花齐放的局面吗?大家不一定都要往一条路上走,也不要用一个尺度去衡量所有作家及其作品。

我之所以研究废名,是因为感觉到废名在中国文学史上是一个独特的存在。他能够超越一般作家,也能够实现自我超越。废名是个文体家,我曾将废名的三部长篇小说各打了一个比方,《桥》是“绮丽的云”,《莫须有先生传》是“呼号的风”,《莫须有先生坐飞机以后》是“漫漶的水”。这三部长篇小说风格迥异,可见废名不是自我重复或自我复制,而是富有创造精神的。

界面文化:你谈到,1949年之后废名政治立场、思想意识发生了很大的转变。能否具体谈谈这个转变是怎么回事?

陈建军:有三个人对废名的帮助或者说影响很大,可以视为废名的“精神导师”。一个是胡适,废名考上北大预科时,就在胡适主编的《努力周报》上发表了不少文学作品。他能走上文坛,与胡适的提携、扶持是分不开的。一个是周作人。废名考入北大之前,在武昌一所小学教书,就开始和周作人通信,把作品寄给周作人看。一个是鲁迅,他在鲁迅主编的杂志上也发表过作品。废名早年写过数篇杂感,现实性非常强,充满战斗气息。他曾卷入语丝派与现代评论派之间的论争,在对待女师大风潮和“三一八”惨案的态度上,和鲁迅是保持一致的。

后来废名与胡适、鲁迅渐行渐远,慢慢靠近了周作人。废名深受周作人影响,从某种意义上讲,他的文学创作是对周作人文学观的具体实践。废名说“我是从周先生的园地走过来的”,但他毕竟从周作人的园地“走过来”了,并形成了自己的风格。

1937年抗日战争全面爆发以后,北大规定,副教授以上人员随校内迁,其他人员自行处理。废名是讲师,不在内迁人员之列。这一年的年底,他接到母亲去世的噩耗,就回到了湖北黄梅。黄梅是当时武汉大会战的一个重要战区,经常遭到日本人侵扰,废名因此和老百姓一起到处躲藏,过着难民一般的生活。特定时期的社会现实、生活境遇和人际关系,改变了他的生活方式、生活态度和生命形态,逼迫他对其先前所信奉的进化论、资产阶级自由民主科学等提出质疑并进行深刻反思。

难民的身份让废名有一种优势或优越感,他认为大都市的知识分子没有尝过老百姓的苦,没有纳粮,也没有被抓壮丁。因此,难民的身份似乎成为他从局外人的角度审判知识分子群体的资本。有人认为1949年以后废名变得太快了,变得“不可理喻”,是因为对抗战时期废名的思想面貌不了解而将早期的废名与晚年的冯文炳径直对接所造成的。1949年以后,废名极力认同毛泽东思想理论,自觉地将个体与国家、民族的命运联系在一起,其思想中人民性和现实性的色彩相当浓厚,正是他抗战期间走出象牙塔、深入民间的自然发展结果。1951年,他主动报名去江西参加土改,回来后还递交了入党申请书。他虽然最终没有入党,但一直以马克思主义者自居,努力运用辩证唯物主义和历史唯物主义的理论方法去研究杜甫、鲁迅、新民歌、美学等。

界面文化:在书中,你以1926年废名的一篇信件来谈,说这封信“预示着废名日后渐渐与鲁迅疏离,最终倒向了周作人”,在这段时间废名虽然最终倒向周作人,但在1949年以后,废名又对鲁迅的态度发生了根本性的转变,也和这段经历有关吧?

陈建军:一开始,废名也和广大文学青年一样很崇拜鲁迅,但后来慢慢倒向周作人。到1949年以后他又回归鲁迅、歌颂鲁迅,写了《跟青年谈鲁迅》《鲁迅研究》等。鲁迅对他的教育——用废名自己的话说——不是在鲁迅生前,而是在鲁迅逝世之后。

03 废名的知音:前承周作人,后启沈从文界面文化:能否进一步谈谈废名怎么“从周作人的园地走过来”?除了周作人之外,当时还有没有比较理解他的人?

陈建军:周作人有四大弟子——江绍原、俞平伯、废名和沈启无。沈启无后来被逐出师门,周作人明确说过,沈启无没有自己的东西,另外三个人都有。废名一开始就和别人不一样,他1922年在武昌给周作人写信,你看他的语言就很别扭、很陌生。这种特别的表述方式在他自己未必是拿腔捏调、故意为之的,而是自然而然的。这种语言风格成就了废名,可以说是一种天赋。所以我总认为,要想成为一名作家特别是大作家,还是要靠天赋的。

周作人当然很理解废名,废名民国时期出版的所有著作,都是周作人作的序。但是,“理解”并非意味着“懂得”。周作人在为《莫须有先生传》所写的序文中就说过:“人人多说《莫须有先生》难懂,有人来问我,我所懂未必多于别人。”过了一段时间,周作人重读《莫须有先生传》,认为以前“落了文字障”,没有读懂这部小说。晦涩是废名的特点或标识,不晦涩就不是废名。苏雪林就抓住了废名的这一特点,她曾在讲义《新文学研究》中,专章讲的是“废名的晦涩之风”。但她对废名的“天分”评价不高,并认为废名是被周作人“包装”起来的,我不太认同。

朱光潜是理解废名的,他认为读废名的小说要“换一种读法”,称《桥》是“破天荒”的作品,还说废名的诗“不容易懂,但是懂得之后,你也许要惊叹它真好”。李健吾可以说是京派理论代言人,他对废名的评价很高,认为废名所写的是“他自己的”,是“真正在创造”。此外,从一件小事多少可以看出林语堂也是理解废名的。废名曾写了一篇近8千字的文章《关于派别》,投给林语堂主编的杂志《人间世》,全文仅两大段。林语堂认为这是一种“娓语笔调”,说“我知其意,故亦不为分段”。后来有人整理废名作品,把这篇文章分成了几个自然段,就是不“知其意”。比较理解废名的,还有程鹤西、卞之琳等人。

界面文化:沈从文、汪曾祺受到废名的影响,这些影响主要在什么方面?

陈建军:主要是语言风格方面。废名非常重视语言的运用。我有《桥》手稿复印件,有的章节几易其稿,密密麻麻的修改,在语言上花了很大功夫。1952年到1957年,人民文学出版社出版了一套“现代作家选集”。巴金、曹禺等不少作家在序言或后记中对自己的旧作,从思想内容到艺术形式几乎作了全盘否定,总觉得有点夸大其词、刻意自责,带有某种“仪式感”。废名在《废名小说选》序里,对自己过去的思想也作了深刻检讨,说自己过去是逃避现实、“躲起来”写小说,但认为他的作品仍然有可取之处,那就是“不肯浪费语言”,他是用“唐人写绝句”的手法来写小说的。1958年,针对长春市一些青年诗人写的诗在语言和感情上不“节制”的毛病,他说:“我过去写的新诗,比起随地吐痰来,是惜墨如金哩。”废名的作品具有诗性色彩、散文化倾向,这对沈从文、汪曾祺的影响比较大。沈从文曾在短篇小说《夫妇》附记中直言,他写乡下的作品,在抒情诗的笔调上“是受了废名先生的影响”。汪曾祺一贯主张“小说就是写语言”,他在前面讲到的《万寿宫丁丁响——代序》中就明确说过“很喜欢废名的小说,并且受过他的影响”。

界面文化:还有谁也受到废名影响?

陈建军:汪曾祺曾说过,废名的作品对三四十年代的青年作家,至少是当时北京的青年作家,产生过颇深的影响。三四十年代,以废名为中心,形成了一个文学空间,即“废名Circle”(废名圈)。抗战时期,废名回到黄梅,几乎和外界隔绝,但是他在华北文坛的出镜率很高。当时官方的刊物有长文对每年的华北文坛进行总结、清算,里面大量引用废名的诗学理论,将其作为标准对华北诗坛进行评价。

晚年的卞之琳承认自己主要是从废名的小说里“得到读诗的艺术享受”,但他30年代的诗歌在观念化写作方式等方面,与废名的诗歌有相通之处。所以废名也说他同卞之琳是一派。

抗战前,沈启无与废名来往密切,他对新诗和旧诗的看法与废名最为接近。1944年,新民印书馆出版他与废名的诗合集《水边》。如果把沈启无的有些新诗与废名的有些新诗混在一起,简直分不清哪是废名写的,哪是沈启无写的。

受废名诗学影响最直接、最明显的一位,当推朱英诞。抗战期间,朱英诞讲授新诗,在风格上得废名真传,在观念上也与废名极其相似。你可以翻翻《朱英诞集》,里面有不少涉及废名的文章和诗作。

还要提一位,就是诗人路易士(纪弦)。路易士没有见过废名,但对废名简直佩服得“五体投地”。他在很多场合谈到废名,并一再提到废名的《街头》诗。他认为《街头》是一首真正的新诗,可以“活八百年,活三千年,或者活得更久长些”。1944年,他写过一首《读废名》,在附记中,他称赞《街头》写得“太完美了”,相信废名“必将因之而不朽”。一位诗人对另一位诗人如此之佩服,可见废名的确是作家中的作家、诗人中的诗人。

04 今天的废名研究:史料不足,传记不足

04 今天的废名研究:史料不足,传记不足界面文化:你在书中谈到,在“纪念废名诞辰110周年暨首届全国废名学术研讨会”上,与会者一致认为废名及其作品具有“未来性”,怎么理解废名的这种“未来性”?

陈建军:近20年来,废名研究史上有两件大事,值得一提。一是2009年北京大学出版社出版的《废名集》,北京大学中文系王风教授编的,我和钱理群、刘中树等人列名编委。《废名集》共6卷,有250多万字,其中首次公之于世的内容约占1/3的篇幅。这个集子为废名研究提供了有力的文献保障,在一定程度上推动了废名研究。2009年、2010年,学界对废名的研究达到了一个峰值。这个集子虽然不是全集,但是按全集的体例编纂的,初步确立了现代文献整理的基本原则、工作规范和校勘方法等,对于如何整理编辑现代作家全集提供了一个可供借鉴的范例。不过,还有差不多十万字没有收录在《废名集》里,北京大学出版社准备出增订本。

还有一件大事,就是举办了两届全国废名学术研讨会。首届是2011年在湖北黄冈召开的,核心议题是“废名与现代汉语写作”,参加会议的主要是高校和学术机构的专家学者以及废名的亲属、废名故乡的嘉宾。会上,格非提出“未完成性”,主要是指废名所开创的写作方式还没有得到充分展开。吴晓东则把废名与晚唐的李商隐相提并论,提出了“未来性”,说废名的作品有一个相当长的经典化过程,也就是废名作品的经典化非短期内可以完成。其实,从研究的角度来看,“未来性”与“未完成性”是同一意思的两种不同说法。所以,我在《说不尽的废名》后记中说:“在未来相当长的一段时间内,废名及其作品是一个说不尽或难以说尽或不可能说尽的话题,会一直处于未完成时态中。”现在大家比较认可这两种说法,所以今年在废名的故乡黄梅举行的纪念废名诞辰120周年暨学术研讨会,我们把“废名的未完成性和未来性”确定为核心议题,旨在供与会者进一步展开讨论。

近20年来,公开出版废名研究著作多达12部,其中5部是博士论文。现在废名研究队伍在不断壮大,有众多70后、80后甚至90后学人在一些重要期刊上发表了高质量学术论文,受到学界广泛关注。

界面文化:现在废名研究还有什么不足?

陈建军:根据我的观察,这20年来废名研究主要存在两个方面的不足。一是史料发掘方面。废名一生主要生活在黄梅、武汉、北京、长春四个地方,废名在这四地的行事,我们不可能完全搞得清楚,但仍需要到各地图书馆、档案馆、博物馆等机构去查找、搜集有关资料,以尽可能地还原废名的生平事迹。再比如,废名生前写过大量书信,但目前书信的搜集情况很不理想。我搜集的废名书信不到70封,其中包括近两年所发现的废名写给钱玄同的1封信,写给胡适的2封信,写给杨晦的5封信。废名书信陆续被发现,说明还有发掘的空间。希望有更多的人在包括书信在内的史料的发掘上花些时间和精力。

第二个不足就是传记的书写。现在一些作家有很多传记,比如徐志摩的传记就出了一大堆,但是迄今为止,有关废名传记类著作只有三种,即郭济访的《梦的真实与美——废名》、冯健男的《我的叔父废名》和我的《废名年谱》,都不能算是真正意义上的传记。《梦的真实与美——废名》依据的材料主要是废名所写的一些带有自传性的文学作品。废名作品自传性很强,但毕竟不是自传。一篇作品是否是自传,起码应具备两个条件:一是作者、叙述者、传主三位一体;二是作者要有意图声明,在某个场合表明自己写的就是自传,也就是与读者订立“自传契约”。《梦的真实与美——废名》这本书文学性很强,写得也不错,但是学术性、学理性稍嫌不足。

传记之不足,与史料之不足是成正比的。史料欠缺,是无法写出令人满意的传记的。

界面文化:所以你研究废名遵循的一个基本原则是“论从史出”。

陈建军:对。我谈这个是因为我看到,现在的学术论文,特别是一些学生写的毕业论文,大多是先找一种理论,再套在一个作家或一个作品上面。看单篇论文好像没有什么问题,但是把所有的论文看过之后,问题就出现了:理论先行,不从具体文本出发,千篇一律,没有个性和特色。这样的学术论文可以称之为“匿名写作”,把作者换成另一个人的姓名也无妨。

我在《说不尽的废名》后记中说:“我的废名研究,‘史’的分量远远多于所谓的‘论’。我始终恪守‘论从史出’的基本原则,力图做到用事实说话、用证据说话、用第一手材料说话。”把文章写得有料、有趣、有味,既有史料性、学术性,又有可读性,这是我始终追求的目标。