导 读

1730年到1742年,清政府借助于在华耶稣会士的帮助,在官方历法系统中引进了牛顿日月运动理论。过去我们一般把这次引进描述为一次天文计算技术的更新:旧的历法系统在天文预报中出现明显偏差,正好欧洲出现了新的天文学理论,于是清政府组织了引进,因而实现了官方天文系统的更新。然而,从耶稣会士自己留下的史料来看,这次引进过程及其结果实际上是清朝皇帝、耶稣会士和本土历法官员之间的一场政治博弈的结果——清朝君臣试图通过《御制历象考成》的编纂实现天文学上的“自立”,而掌管钦天监的耶稣会士们则不得不用新知识的引进来加以抵抗,通过科学与政治的双重博弈来达到中西天文学力量的“再平衡”。

推 送 说 明

本文是Shi Yunli. “Reforming Astronomy andCompiling Imperial Science: Social Dimension and the Yuzhi Lixiang kaocheng houbian.” East Asian Science, Technology and Medicine, 28 (2008), pp.47-73.一文的中译本。文章的主题是讨论清朝组织编纂的历法天文学著作《历象考成后编》及其中对牛顿天文学的引进。几年前,一家出版社约我出版个人文集,他们出钱出稿费,但要求把所有的英文论文都翻译成中文。翻译完这一篇之后,我打不起精神继续去翻译自己其余的那些论文,最后没有出成论文集。为了不浪费,我将译稿放在“灵台秘苑”上推送了一遍。近几日闭门赶写《中国大百科全书》中的天文学史词条,写到《历象考成》和《历象考成后编》条时,把这篇推文翻出来阅读了一番,脑子里突然冒出近几年出现的“再平衡”这个词,觉得很符合这篇文章的主题。决定把译稿再利用一下,把大小标题都做了些修改,再次推出。在世界处于“再平衡”的大变局之中的时候,平心做小事,新春读旧文,正好帮感兴趣的朋友消磨过年放假却不能外出畅游的时光。

全 文 目 录

01 引言

02 序曲:旧图景及其局限

03 《考成》与康熙君臣的“自立”努力

04 老系统隐含的缺陷和危机

05 耶稣会士的反击与“再平衡”的开始

06 寻找“再平衡”:是改历还是御制科学的延续?

07 落实“再平衡”:新著作与御制科学的体制

08 “再平衡”的结果:有中国特色的牛顿天文学

09 尾声:究竟是御制科学,还是西学?

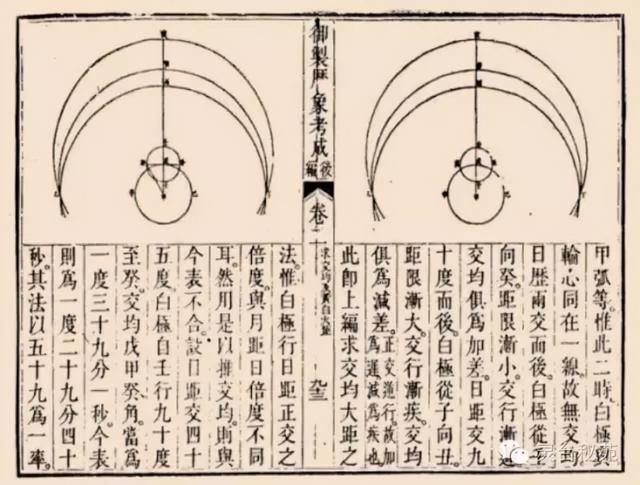

01 引 言在中国古代编历和颁历被看做是皇家的责任与特权。同时,为了规避日月食之类的凶险天象所预示的社会动荡和自然灾害,对这些天象进行准确预报也被认为是关乎国计民生的关键事务。因此,历代统治者都会采纳一套历法天文学系统,并在朝廷中建立特别的机构,让它负责相关事务。作为官方历法天文学系统的保持者,该机构的责任一方面是利用该系统编算每年的各类历书,另一方面则是用它对日月食等灾异性天象进行预报。这种历法天文学系统一般都带有文雅的名称,如“太初”、“钦天”、“授时”和“大统”等等,往往成为一个朝代的重要象征。每当一套历法系统在授时和天象预报等方面出现显著的偏差,或者当统治者在“通天”方面出现了新的社会与政治需求时,朝廷往往就会开展所谓的改历活动,以便对不合时宜的历法天文学系统进行修改。《御制历象考成后编》(以下简称“《后编》”,图1)就是清朝政府在1730到1742年之间组织的这样一场改历活动的结果,其主要作者是德国耶稣会士戴进贤(Ignaz Kögler,1680—1746)和葡萄牙耶稣会士徐懋德(André Pereira,1689—1743)。书中将欧洲天文学的一系列新知识首次公开介绍到中国,包括开普勒(Johannes Kepler,1571—1630)的第一和第二定律、开普勒方程的几何解法、牛顿(Isaac Newton,1642—1727)的月亮理论、以及由卡西尼(Jean-Dominique Cassini,1625—1712)和里歇(Jean Richer,1620—1682)等一流天文学家所取得的一些重要天文观测数据与天文常数值。

图1 《御制历象考成后编》清光绪丙申(1896年)上海书局石印本(来自网络)

关于《后编》,目前已经出现了一系列重要的研究成果,它们主要从技术方面对书中包含的上述新知识和新进步进行了细致的分析。本文则想换一个角度,尝试把该书及其编写过程放到耶稣会在华天文活动整个历史的与境之中,尤其是结合耶稣会天文学家与本土天文学家的长期对立与冲突,把该书看成是一个复杂社会过程的产物,而不是把它简单看成一个自成一体固态文本。本文的研究结果表明,研究角度的这一转换是必须而且重要的,因为它将会揭示出关于该书编纂和内容的一个全新故事,这个故事将让我们更加深刻和全面地了解,对于为清朝服务的耶稣会天文学家来说,后康熙时代究竟给他们在华工作的在政治与知识环境带来了哪些变化,他们又是如何在这种变化的从环境中从事自己的技术性工作的。

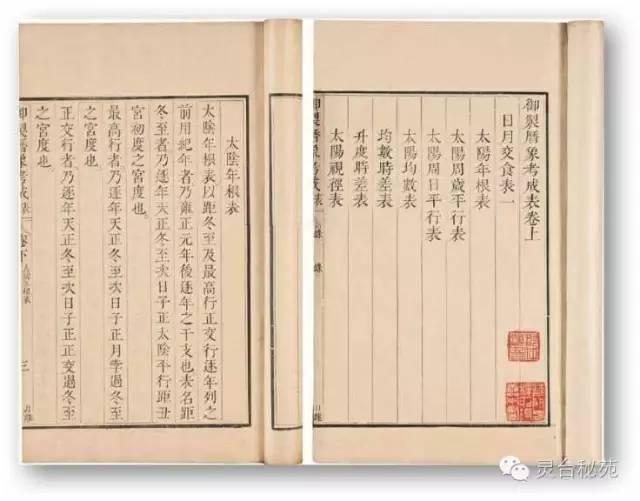

02 序曲:旧图景及其局限我们此前关于《后编》编纂过程的理解主要是基于改历期间的产生的奏疏,它们按照乾隆皇帝(1736—1795在位)的旨意被放在该书前面一起刊刻。按照这些奏疏,1730年8月11日,钦天监满监正(经过康熙初年的“历狱”(1665—1668)之后,康熙皇帝在钦天监采用了一种双监正制,也就是同时设立一个满监正和一个汉监正。满监正的位置一般由满族或者蒙古族官员担任,而汉监正则实际由来华耶稣会士担任。)明图向雍正皇帝(1723—1735在位)奏报,在钦天监工作的西洋人戴进贤和徐懋德经过“推测校勘”发现,当时钦天监所采纳的官方历法系统《御制历象考成》(以下简称“《考成》”,图2)已经出现“微差”,这一点已经在1730年7月15日的一次日食观测中得到印证。明图指出,如果对此不及时加以修正,恐怕会“愈久愈差”。所以,他提请皇帝下旨,让二人“挑选熟练人员,详加校订,修理细数,缮写条目,进呈御览”。这一建议得到雍正皇帝的批准后,戴进贤和徐懋德编定了一套新的天文表,但没有提供有关它们原理与用法的文字说明。于是,1737年,应礼部尚书顾琮之请,乾隆皇帝命令钦天监编修相关说明,由此导致了《后编》在1742年的完成。

图2 《御制历象考成》乾隆间刻本(来自网络)

在同一组奏疏中,我们还可以读到对这次改历必要性的解释。例如,在他1730年的奏疏中,明图就对皇帝给出了以下解释:

窃惟日月行度,积久渐差,法须旋改,始能吻合天行。臣等钦遵《御制历象考成》推算《时宪》[清朝官修历书的名称叫做《时宪历》或者《时宪书》。]七政,颁行天下。……盖《历象考成》原按《新法历书》[《新法历书》的前身是明末改历过程中编修的《崇祯历书》,清初改名《西洋新法历书》,详见下文。]纂定,而《新法历书》用之已久,是以日月行度差之微茫渐成分秒,若不修理,恐愈久愈差。

后来受命担任这次改历项目“总理”一职的庄亲王允禄不仅重复了这样的解释,而且补充道:

自康熙年间以来,西人有噶西尼[Giovanni D. Cassini,1625—1712)]、法兰德[John Flamsteed,1647—1719]等辈出,又新制坠子表以定时,千里镜以测远,爰发第谷未尽之义,大端有三。其一,谓太阳地半径差,旧定为三分,今测止有十秒。其一,谓清蒙气,旧定地平上为三十四分,高四十五度止有五秒,今测地平上止三十二分,高四十五度上有五十九秒。其一,谓日月五星之本天,旧说为平圆,今以为椭圆,两端径长,两腰径短。以是三者,则经纬度具有微差。

从这些奏疏来看,这次改历的原因似乎完全出于技术方面的考虑,也就是现行历法系统存在的误差;而改历的目标似乎也完全是技术性的,也就是试图以新的、更好的系统取代过时的系统。

上述描绘已经变成了这次历法改革的标准图景,在当今主要的天文学史著作中得到采用。从导致这次历法改革的根本性原因来说,这一图景并没有什么错。但是,这样一幅图景却是十分不完整的,因为它没能充分体现导致这次历法改革、并在其过程中起到重要作用的一些关键性的社会与政治因素。在接下来的讨论中,本人试图对这些因素及其导致的结果进行讨论。为了形成一幅较为平衡的图景,本人将尽可能利用耶稣会士们留下的相关记述。

03 《考成》与康熙君臣的“自立”努力第一个需要考虑的因素是《考成》的完成及其导致的一些后果。1713年,康熙皇帝下令在内廷蒙养斋成立算学馆,在其中安插了一批本土数学家和天文学家,责令他们编纂历法、数学和乐律方面的著作。其中关于历法的著作完成于1722年,这就是后来作为《御制律历渊源》之一的《考成》。另外两部编入这套“御制”之书的著作是《御制数理精蕴》和《御制律吕正义》。整套著作是以康熙皇帝之名编修的,所以才会被冠以“御制”之名。

有清一代以皇帝之名编纂的述及并不少,但大多只被冠以“御定”、“钦定”或者“御纂”之名,“御制”之名一般只用来表示皇帝亲手编定的著作。因此,这两个字的使用就将《御制律历渊源》整套著作同其他以皇帝之名编订的书籍区别开来。更重要的是,这两个字也不是在康熙皇帝去世之后才“追认”的,而是他在世是亲自规定的。在关于组建“算学馆”的旨意中,他明确提出,这一机构的职责是编订“朕御制历法、律吕算法诸书”。在命令诚亲王胤祉负责修纂“律吕、算法诸书”时,康熙皇帝再次指出:“今将朕所制律呂算法之书发下。尔率领庶吉士何国宗等、即於行宮内、立馆修辑。”在为《御制律历渊源》所做的序文中,雍正皇帝不仅强调了该书为康熙皇帝亲作的事实,而且把它同这位君主的荣耀联系起来:

我皇考圣祖仁皇帝生知好学,天纵多能。万机之暇,留心律历算法,积数十年,博考繁赜,搜抉奥微,参伍错综,一以贯之,爰指授庄亲王等率同词臣,于大内蒙养斋编纂,每日进呈,亲加改正,汇辑成书,总一百卷,名为《律历渊源》……惟我国家,声灵远届,文轨大同。自极西欧罗巴诸国专精世业,各献其技于阖闾之下,典籍图表灿然毕具,我皇考兼综而裁定之。故凡古法之岁久失传、择焉不精,与夫西洋的侏离诘屈,语焉不详者,咸皆条理分明,本末昭析,其精当详悉,虽专门名家莫能窥其万一。所谓圣者能之,岂不信欤?……盖是书也,岂惟皇考手泽之存,实稽古准今,集其大成,高出前代,垂千万世不易之法。将欲协时正日,同度量衡,求之是书,则可以建天地而不悖,俟圣人而不惑矣。

换句话说,这套著作名副其实地属于“御制科学”。

1724年《考成》得到正式刊行和采纳之后,清政府采取了一系列的措施来显示该书作为御制科学的特殊地位。其中,第一项措施是改变耶稣会士在钦天监里的头衔。

1668年康熙“历狱”翻案成功后,有旨命南怀仁任钦天监监正。但南怀仁以自己是传教士,不便承担世俗权力为缘由谢绝了这一任命,而只愿意以专家身份“治理历法”。从此,“治理历法”就变了实际占据钦天监汉监正职位的传教士的头衔。但正式采纳《考成》后,雍正皇帝“又议准其御制之书无庸钦天监治理,其‘治理历法’之西洋人授为监正”。换句话说,由于“治理”二字对“御制之书”暗含不敬,所以才被下令予以取消。

图3 《考成》编成前后《时宪历》封面题注对比 (来自网络)

第二项措施是下旨,命令将每年颁行的民用历书封面上的“钦天监奏准印造《时宪历》颁行天下”改成“钦天监钦遵《御制历象考成》印造时宪历颁行天下”(乾隆皇帝继位后因避讳需要改成“钦天监钦遵《御制数理精蕴》印造时宪书颁行天下”)(图4);而且,从这时开始,在钦天监正式发布全国的日月食预报前面也要加上“钦遵《御制历象考成》推算”的字样(图3)。

图4 钦天监颁布的1732年12月2日月食预报(复制自巴黎天文台)

明清时期,“钦遵”二字一般只用于表示遵照皇帝的旨意和律法等办事。它们在上述这些文件上的出现表明,《考成》一书已经具有了皇帝法令的效力,轻易不容挑战和改变。法国耶稣会士巴多明(Dominique Parrenin,1665—1741)就清楚地注意到这一形势,并且在1730年的一封书信中做出了明确报道:

已故的康熙皇帝自己[在天文学上的]作为远超前代君主:他的这一良好开端本应得到继续,但人们却认为不再有什么需要去做,已有的一切已臻完美。在其继任者雍正皇帝的安排下,这位明主下令编纂的那部伟大的天文学纲要 [也就是《考成》]已经成书。该书已经得到印刷和颁行,因此也就变成了不容改变的律条:如果将来星辰们不与它保持一致,那将是它们自己的错,而不是计算者们的问题。至少不会有人会按照[天上的]现象来触动它,除非在季节[的安排] 上出现了明显的错乱。

正如后面将要看到的,徐懋德在两年后的一封信中也以同样的口气提到了这一局面。

初看之下,《考成》的编纂只不过是对《西洋新法历书》的修订与完善,以便消除该书在技术上的不足与模糊之处。然而,算学馆所实施的整个编纂计划的真正目标,实际上是要通过皇帝本人对数学学科的控制来达到两个目的:第一,增加满清君主的权威与荣耀;第二,打破耶稣会士对包括天文学在内的数学学科的垄断。出于后面这个目的,整个计划的实施在名义上全部是由本土学者承担的,在实施机构上也完全独立于在技术上被耶稣会士实际掌控的钦天监。结果,在《御制律历渊源》前面开列的编纂者名单中,没有出现任何耶稣会士的名字,尽管书中的主要内容是以他们引入的欧洲科学知识为基础,并且在编纂过程中他们也经常被叫过去出谋划策。而且,钦天监的本土天文学家也只有四位出现在这份名单上。

事实上,算学馆的骨干,尤其是梅瑴成(1681-1763)和何国宗,原本就是耶稣会天文学家的反对者。到了《考成》完成之后,北京的形势对耶稣会是们也越来越不利了。该书一经印行,这些人马上就站出来对耶稣会在钦天监的任职提出了挑战,这些给北京的耶稣会士带来了很大的压力。在1732 年写给总会长的一封信中,徐懋德这样写道:

自他[即康熙皇帝]死后,此前曾顽固地拒绝将他们的著作交付欧洲人修改审定的院士们[即算学馆成员们]立刻转向他的儿子,向这位继任者提出请求,试图使新的天文学改革[即《考成》的编纂]结果能够出版,它们为此已经工作了太长的时间。一开始,这位新皇帝没有满足他们的要求,而是命令把该书发还,徒劳地希望他们做进一步的打磨和核实。可是最后,在他即位后的第三年,雍正皇帝终于被说服,并发下一道旨意,那原来被遮遮掩掩的东西终于被摆到了明处[指原来算学馆的中国官员不愿意将《考成》书稿交付耶稣会士审定,而现在终于使该书得到刊刻],并从此变成了固定的律条。钦天监在历书的计算和编写过程中被迫以此为准,不容有丝毫的偏离。而那些中国学者完全陶醉于自己的愿望,似乎他们已经摆脱了他们老师的老师们[算学馆的大部分官员都号称是康熙皇帝的门生,而康熙皇帝在科学上又当过耶稣会士们的学生]。

那个时候,我们对形势充满恐惧。中国人已经在散播谣言,企图使欧洲人不再占据数学家席位[也就是不再担任钦天监监正],从而使在这个国家里传播我主信仰的唯一根基——正如我们所知,也就是对欧洲数学的依赖——能够被彻底拔除。这在当时并非是无端的恐惧。在得到这个机会后,来自同一学院[即算学馆]的另一位何姓官员[即何国宗]给新皇帝上了一道奏折。此人是基督之名的敌人,是那位曾经煽动起对汤若望神父疯狂指控的同姓人士的后代。除了其他指控外,他提出,既然天文学改革结果已经由中国院士们发布出来,钦天监及其行星观测与交食历书编算都不应该继续按照欧洲人的工作来指导,而应该让来自同一学院的一位梅姓官员[即梅瑴成]来承担这一职责。他建议让梅来取代欧洲人。

虽说雍正皇帝没有采纳这项建议,但对耶稣会士们来说,这绝对是一个十分危险的信号。

正如詹嘉玲(Catherine Jami)指出的,《御制律历渊源》的编纂“代表了康熙皇帝对西学的“袭用”(the imperial appropriation of Western learning),这种窃用将西学中的某些元素融入了一种重构的中学”。从表面上来看,这种挪用似乎使西学在中学的土壤中扎下了更深的根,由此保证了其在中国的永久存在。然而,从我们上述分析中却可以看出,这种窃用并没有就此平息本土天文学家与耶稣会天文学家之间的冲突;相反,它只不过加强了汉族天文学家对钦天监控制权的要求,[康熙“历狱”之后,钦天监汉监正的职位一直有耶稣会士占据。毫无疑问,这一点对何国宗和梅瑴成这样的汉族天文学家来说肯定是一大心病。]因此直接威胁到耶稣会天文学家在中国的存在。

此外,作为满清君主与罗马教廷之间因“礼仪之争”而出现对立的后果,中国的形势对耶稣会士来说也变得更加不利,尤其是1722年康熙皇帝死后。1724年1月,雍正皇帝签署了一道指令,并经过礼部颁发全国,禁止中国各省容纳天主教,下令将所有传教士从国内驱除出境,只有在朝供职的天文学家、画家和技师才因他们所掌握的有用技艺而得以幸免。

在这种环境下,耶稣会天文学家们更加急切地需要行动起来,需要证明:尽管《考成》已经完成,但天文事务的实际权威仍然掌握在他们的手中。换句话说,他们必须证明,耶稣会士在钦天监的服务对维持一个稳定的历法系统来说仍然是必不可少的。正如本人后面将要展示的,当戴进贤和徐懋德在1732年完成新的天文表之后,他们在最初五年内并没有马上让钦天监的大部分本土天文学家能够读懂它们并掌握其用法。这说明,作为康熙皇帝完成御制科学的后果,在华耶稣会士们确实需要通过欧洲新知识的引进来重建自己的权威。

04 老系统隐含的缺陷与危机另外一个同样重要、并且必须加以考虑的因素是耶稣会编制的老的历法天文学系统中所存在的缺陷。这种缺陷本来是纯技术性的问题,但却导致了一些同样危及耶稣会在中国生存的政治问题。

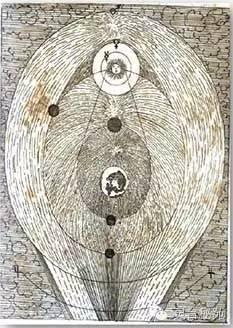

图5 《崇祯历书》及其中采纳的第谷体系(来自网络)

这个老系统就是在1629年到1644年之间编定的《崇祯历书》(图5),主要作者包括邓玉函(Johann Terrenz Schreck,1576—1630)、汤若望, Johann Adam Schall von Bell,1592—1666)和罗雅谷(Giacomo Rho,1592—1638)。该系统主要以第谷(Tycho Brahe,1546—1601)的《新编天文学初阶》(Astronomiae Instauratae Progymnasmata)以及其弟子龙哥蒙塔努斯(Christian Severin Longomontanus,1562—1647)的《丹麦天文学》(Astronomia Danica,1622)等著作为蓝本,在清初由汤若望改名为《西洋新法历书》,被清朝政府采纳为官方历法体系。该书在康熙“历狱”之后被南怀仁(Ferdinand Verbiest,1623—1688)改名为《新法历书》,在康熙后期又被重修成《考成》,但其中的内容并没有实质性的改变。尽管这一体系与中国传统历法体系相比具有较好的精度,但在日月食等天象的预报中也还远非尽善。

图6 汤若望(右)和南怀仁(左)(来自网络)

在中国传统星占中,日月食被认为是最大的灾异天象。每逢有交食发生,朝廷都要举行“救护”仪式,以此平息它们所预示的厄运。作为古代皇家礼制中的重要组成部分,历朝历代对这一仪式都有明确的规定,并严格加以执行。例如,清朝政府就规定:

(钦天监)凡日月交食,前期五月推算,将京师所食并各省所食分秒时刻、起复方位绘图进呈,请敦下礼部颁行直省,临期一体救护。复于食前数日具题。至期,本监满汉官赴观象台,同礼部官测验。另派本监官生赴救护衙门,置香候时,报初亏、食甚、复圆等事。礼毕,本监依交食原象绘图,并按占书具奏。

南怀仁在他发回欧洲的报告中对这套仪式及其执行过程有详细的描述,另外还补充了一些中文史料中所没有的细节。他提到,钦天监官员必须认真观测交食过程,记录所有关键数据,并将这些数据同预报进行比对。他强调,在交食发生的次日,钦天监监正必须“向皇帝报告,根据观测结果,预报计算是否合天。他为此要专门上一道奏折,上面要附上他的签字,并加盖钦天监的印信”。

在意识到准确的交食预报在中国的天文及礼制系统中的重要性后,耶稣会及其中国支持者们总是强调西方天文学在这方面的长处。例如,在明朝政府于1629年启动的历法改革的一开始,作为改革领导人的徐光启(1562—1633)就试图说服明朝皇帝,“盖汉唐以前[日月食时间的预报]差以日计,唐以前差以时计,宋元以来差以刻计”,[在清朝初期以前的中国时间制度中, 1 刻约等于14.4 分钟。]而由于使用了西法,“今则差以分计”,“或差半刻上下”。后来,这一说法被耶稣会士及其中国追随者们进一步夸大。他们使清朝的开国皇君主顺治皇帝(1644—1661)相信,“新法密合天行,尽善尽美”,因此下令“着该监官生用心肄习,永远遵守”。1672年,南怀仁也向康熙皇帝传达了同样的信息,声称:新法自清初奉旨“遵行二十余年毫无差谬”,其精确性在杨光先(1597—1669)挑起的“历狱”中也得到再次验证,因此应该“垂于永久”。但是,这些说法绝非真实,因为按照我们最近的分析,以《西洋新法历书》和《考成》系统所作的日月食时刻预报的标准误差在15分钟左右。在许多情况下,该误差甚至达到30分钟。

事实上,从明末历法改革一开始的时候,在华耶稣会士就相当清楚,第谷体系在实际天象计算中还远非完美。1621年,邓玉函在其欧洲通信中就提到,“第谷体系虽好,但有时它的误差也有一刻钟之多”。到1669与 1670年,另外两位在华耶稣会士聂仲迁 (Adrien Grelon, 1618—1696) 和恩礼格 (Christian W. Herdtrich,1625—1684) 也表达了同样的焦虑。在《康熙朝之欧洲天文学》(Astronomia Europaea)中,南怀仁也公开抱怨,中国官员“希望我们的计算与天弥合”,而实际上,即便是欧洲最有名的天文学家在他们的天象预报中“彼此也会相差半个小时甚至更多”。然而,在《考成》编纂之前,耶稣会士们没有人向中国官方透露这个秘密,中国官员也无人知道“西法”在天象预报中的实际误差。对此,南怀仁曾怀着满意的心情与宗教自信这样描述:

即便是欧洲最著名的天文学家的表格和计算,也常常会出现与实际观测到的天象之间的巨大差异。每当细细思量此事,我并不怀疑,正是由于上帝格外的恩惠,在中国人把我们的天文学和计算同天体运动进行比较的这么多年中,竟然没有发现有丝毫的差池!我坚持认为,这是因为神的仁慈掩盖了任何可能的误差:通过观测者的粗心、阴云或者上天对我们某种类似的骄纵,因为它要让一切朝有利于我们宗教的方向扭转。

事实上,正如我们最近的分析结果所表明的:至少从康熙“历狱”之后开始,钦天监每次交食后提交给皇帝的报告中的所有数据都是直接抄自预报,而并非像清朝的交食礼制中所规定的那样,是实际观测数据的;这样做就给人一种印象,似乎钦天监的每次预报的确都是与天密合的。这可能就是上述秘密为什么会被保持如此长时间的原因所在。

图7 南怀仁《康熙朝之欧洲天文学》中译本(来自网络)

一开始,真相得到了很好的掩盖,连康熙皇帝也没有意识到问题的存在,在相当长的时间里保持了对这一西洋天文系统的信任。1704年12月7日,他在内廷观测了一次日食,并且注意到钦天监的预报与实际天象之间的差别。然而,最终他不但把仍然错误归咎于钦天监官生在推算过程中“将零数去之太多”,没有怀疑所用天文系统的可靠性,而且还一口咬定“新法推算无舛错之理”。

可是,到了1711年,康熙皇帝在观测夏至时刻时又一次发现钦天监预报的错误。[钦天监所计算的当是真夏至的时刻。然而有趣的是,与利用David Eagle所编写的NEWCOM程序计算的结果(13:22)相比,康熙皇帝的所谓“观测”结果(11:52)实际上比钦天监的计算(12:45)更差。因此,也许有必要研究一下,康熙皇帝是真的发现了预报的偏差,还是有意用这样的一个“事故”作为启动欧洲天文学本土化的计划。]为此,他下令钦天监彻查此事,由此引发了耶稣会内部的一场纷争,并在1716年达到高潮。一方面,被推荐给康熙作为天文学顾问的法国耶稣会士傅圣泽(Jean-François Fouquet,1665—1741)强烈要求在钦天监工作的耶稣会士至少承认钦天监的预报至少“小有误差”;另一方面,担任钦天监监正的纪利安(Killian Stumpf,1655—1720)与其他宣誓效忠于耶稣会葡萄牙副省区的耶稣会士则反对这样做,理由是“同中国人与回教徒对欧洲天文学的所有反对相比,这样的承认都更加有害”,因为它会导致对耶稣会著名前辈们、尤其是对南怀仁的怀疑,由此危及在华传教事业。与此同时,傅圣泽还提出,钦天监应该通过采用法国天文学家剌锡尔(Philip de La Hire,1677—1719)的新天文表进行历法改革。为此,他把剌锡尔的天文表翻译成中文,并将它们附在自己编写的《历法问答》之后一起仅限给康熙皇帝。该书介绍了开普勒之后欧洲天文学的许多重要新发展,并公开攻击第谷天文学在许多方面存在的问题。但是,纪利安却坚持,只有当剌锡尔的天文表对过去50次日月食的计算同实际天文观测相符时,他才同意采用它们。

尽管傅圣泽建议的天文学改革以流产告终,《考成》的编写最终也仍然是以《西洋新法历书》为基础完成的,但是他关于“如果让中国人自己发现西方天文学理论的缺陷,而耶稣会士却支持这种理论,这样会给中国的传教事业带来信任危机”的警告却引起了耶稣会士们的重视,使他们不得不认真的对待这一问题。当然,傅圣泽也没有继续固执己见,而同意通过进一步的观测来解决这一争议。

图8 戴进贤画像(来自网络)

05 耶稣会士的反击与“再平衡”的开始继续研究和观测的任务落到了戴进贤的肩上。他于1716年8月30日抵达中国,当时正值上述争论的高潮。他立即被召往钦天监协理历法事务,并于1717年1月2日到达北京。不久,他便开始了对日月食的系统观测,并根据观测检验用剌锡尔、弗兰姆斯蒂德(John Flamsteed,1646—1719)和曼福瑞迪(Eustachio Manfredi,1674—1739)等人的天文表所做预报的精度。这些观测大部分是在教堂内部的天文台上“秘密”进行的,那里装备了远比钦天监观象台上的仪器先进的观测仪器。通过这些观测,戴进贤不难发现耶稣会在中国已有天文学系统在交食预报上存在的误差,从而意识到引进更加精确的新天文表的必要性。钦天监预报与其观测结果之间的差别是显而易见的(如表1所示,其中,预报时间”取自现存的钦天监日月食预报,而“观测时间”在来自戴进贤自己的观测记录):按照南怀仁的记录,“在中国,当天文预报的偏差超过半刻钟 [0.125小时] 时就会被认为是更加可耻的事。然而,在戴进贤所观测的26个交食食相时刻中(表1),15个的偏差超出了这个限度(表1中带有星号的数据)。

表 1 戴进贤的日月食观测

月食

编号

日期

食相

预报时间

(小时)

观测时间

(小时)

预报-观测

1

1717/9/21

初亏

0.133

0.417

0.284*

食甚

1.750

1.842

-0.092

复圆

3.367

3.267

0.1

2

1718/3/16

初亏

21.717

21.785

-0.068

食甚

23.633

23.557

0.076

复圆

1.567

1.328

0.239*

3

1718/9/10

初亏

1.600

1.708

-0.108

食甚

3.683

——

——

复圆

5.767

——

——

5

1721/1/13

初亏

21.183

21.200

-0.017

食甚

22.850

22.683

0.167*

复圆

0.500

0.167

0.333*

6

1722/1/2

初亏

20.367

20.317

0.05

食甚

22.450

22.283

0.167*

复圆

0.533

0.250

0.283*

8

1725/10/22

初亏

0.012

0.725

-0.713*

食甚

0.355

——

——

复圆

4.950

4.358

0.592*

9

1726/4/16

初亏

19.417

——

——

食甚

——

——

——

复圆

22.487

22.258

0.229*

10

1728/8/19

初亏

23.117

23.033

0.084

食甚

——

0.517

——

复圆

2.483

2.000

0.483*

11

1729/2/14

初亏

2.450

2.642

-0.192*

食甚

——

——

——

复圆

6.583

6.294

0.289*

日食

编号

日期

食相

预报时间

(小时)

观测时间

(小时)

预报-观测

1

1719/2/19

初亏

15.117

14.642

0.475*

食甚

16.033

——

——

复圆

17.180

——

——

2

1720/8/4

初亏

10.567

10.717

-0.15*

食甚

12.200

12.217

-0.017

复圆

13.750

13.700

0.05

3

1721/7/24

初亏

17.117

17.350

-0.233*

食甚

17.983

——

——

复圆

18.783

——

——

4

1730/7/15

初亏

10.950

——

——

食甚

——

12.850

——

复圆

14.433

14.453

-0.02

与此同时,戴进贤也开始寻找更加可靠的天文表以便用于中国。这中间,他没有忽略英格兰,那里是预报天文学发展的另一个重要中心。法国耶稣会士宋君荣(Antoine Gaubil, 1689—1657)在1720年8月的一封信中就提到,戴进贤当时已经用“来自英格兰”的天文表预报了一次日食,结果与他自己根据剌锡尔表所作出的预报不同。很快,德国耶稣会天文学家格拉马迪奇(Nicasius Grammaticus,1864—1736)根据牛顿月亮理论编纂的日月运动表引起了他的注意。

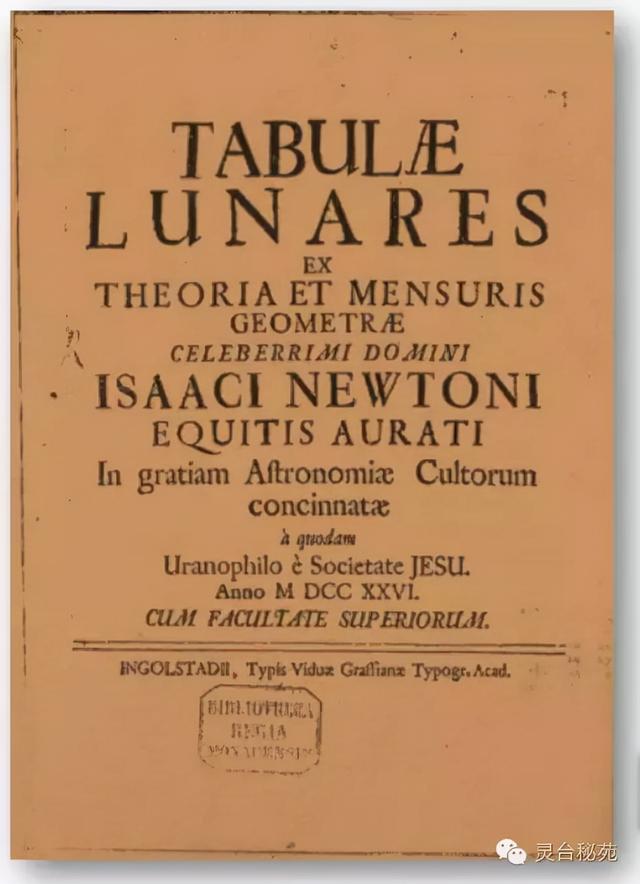

图9 格拉马迪奇《月亮表》(复制自慕尼黑大学图书馆)

格拉马迪奇当时任教于耶稣会英高施达特大学(University of Ingolstadt,该校后成为今天慕尼黑大学的一部分),戴进贤来华之前也曾在那里任教。来华之后,两人保持着持续的通信关系。根据宋君荣的记载,格拉马迪奇与欧洲许多天文学家保持着联系,并且热切地将他了解到的一切告诉戴进贤,同时也把从戴进贤那里得到的信息传递给欧洲的其他天文学家。1726年,格拉马迪奇出版了其《月亮表》(Tabulae Lunares,图9),该表是欧洲公开出版的第一份以牛顿天文学理论为基础的天文表。这套天文表马上就被寄往中国,并于 1727到达了北京的耶稣会士手中。在1728年8月19日晚的月食中,耶稣会士就把基于剌锡尔表和格拉马迪奇表的预报与世纪观测结果进行了比较。在同年11月19日发自北京的一封信中,宋君荣报告了比较结果:“观测结果与基于剌锡尔表的预报相差甚大,而同基于去年从德国寄来的那些材料的预报极其相符。那些材料就是按照牛顿系统编制的日月运动表。”

最后,北京的耶稣会士们决定发动一场改革,以弥补老系统存在的不足。毫无疑问,这也是作为对何国宗和梅瑴成等反对天主教的本土天文学家的反击。关于这一点,从徐懋德1732年致耶稣会总长的信中可以明显看出。在这封信中,徐懋德报告了他们是如何用新的理论和观测来测验《考成》,以便揭露其存在的误差。此外,他还描述了雍正皇帝在得知《考成》误差后是如何斥责本土天文学家们的无知而赞扬耶稣会天文学家们工作的。在徐懋德眼里,这些事件以及耶稣会士天文改革的成功完全是对他们中国对手们的全胜

1730年7月15日的日食为在华耶稣会天文学家们提供了一个绝好的机会,因为,正如徐懋德在1732年的信中所言,这是自《考成》印行后北京可见到的第一次日食。日食之前,戴进贤和徐懋德把根据新方法做出的预报提交给明图,并向他报告了以《考成》所做预报的误差。当他们报告的情况得到日食观测的证实后,明图给雍正皇帝上了本文前面所提到的那份奏折,很有策略地指出,从实际观测中发现《考成》已经出现“微差”。他因此建议皇帝下旨,让两位耶稣会士组织熟悉人员进行研究和修改。在他给欧洲的信件中,徐懋德描述了这次预报与观测是如何进行,并最终上报给皇帝的。根据他的描述,新方法的准确性同样在1731年11月9日和12月29日发生的两次月食中得到证明。

图10 戴进贤等所编的《御制历象考成表》(来自网络)

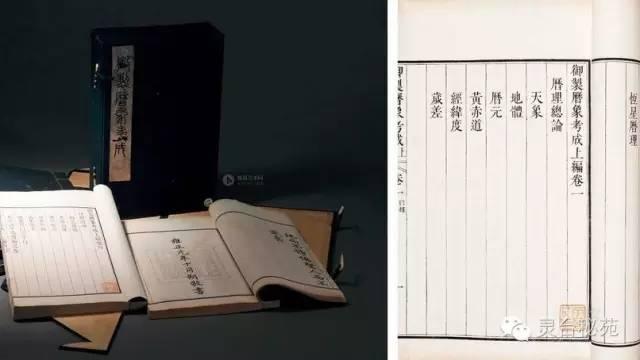

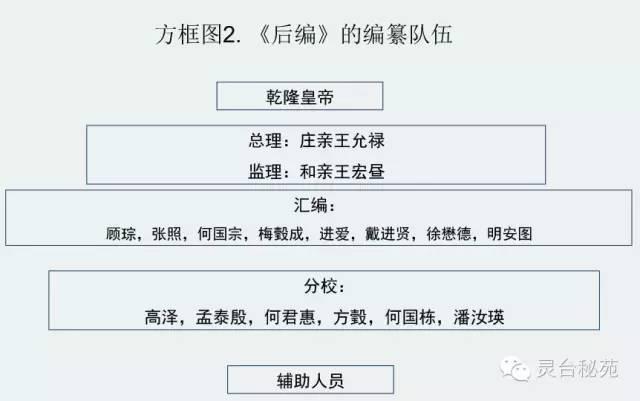

这一奏折得到皇帝批准后,在明图监修下,戴进贤和徐懋德根据牛顿天文学理论和格拉马迪奇编制了一套新的太阳和月亮表。这套表在1732年已经完成,“但此表并无解说,亦无推算之法”,因此除了戴进贤,“能用此表者惟监副西洋人徐懋德与食员外郎俸五官正明安图(1692—1765),此三人外别无解者”。其中,明安图是一位蒙古族天文官。鉴于这种情况,此前曾参与算学馆工作的礼部尚书顾琮在1737年上书新近即位的乾隆皇帝,指出这些内容“若不增修明白,何以垂示将来,后人无可推寻,究与未经修纂无异”。他因此请求乾隆皇帝下令组织人员“尽心考验,增补图说,务期能垂永久”,同时,“如《历象考成》内倘有酌改之处,亦令其悉心改正”。显然,这次顾琮和乾隆皇帝都别无选择,只能依靠两位耶稣会士和明安图以及钦天监。因此,顾琮在这份奏疏中建议“以戴进贤为总裁,徐懋德、明安图为副总裁”,“至推算、校对、缮写之人,于钦天监人员内酌量选用”。换句话说,这次修改主要将由钦天监负责。

乾隆皇帝批准了顾琮的请求,并命他“专管”此事。于是,顾总在不到三个月后提交了另一份奏折,称与总裁戴进贤、副总裁徐懋德和明安图商议后建议,“增修躔度表解图说俱用钦天监人员,请即在钦天监开馆,俾伊等就近纂修,不致有误监中事务”;同时,鉴于此前增修日躔月离表由钦天监监正明安图监修的,所以仍建议皇帝准许他协同顾琮管理;至于改历过程中的一应公文,则都依照礼部旧有的格式,并加盖钦天监印信。这些建议似乎是进一步将修改权限落实到了钦天监和两位传教士身上。但是,有趣的是,顾琮突然话锋一转,提出:“再查增修表解图说,必须通晓算法兼善文辞之人修饰润色,庶义蕴显着。”因此,请求皇帝“准将梅瑴成命为总裁,何国宗命为副总裁,效力行走”。这等于是要把戴进贤、徐懋德和明安图三位内行人的总裁、副总裁职务撤除,而让只能参与“修饰润色”的人来承担其职。

对于顾琮的这份奏折,乾隆皇帝只批了“知道了”三个字,而没有明确表态。而在六个月后,他则下令庄亲王允禄总理编纂事务。允禄此前则担任过《御制律历渊源》的总编修官。

经过5年的工作,《后编》于1742年5月最终编竣。在书前的编纂官员名单中,戴进贤和徐懋德出现在八位“汇编”者之中。尽管他们的名字只是被排列在顾琮、张照、何国宗、梅瑴成和进爱等五位本土官员之后,但是对于雍正、乾隆时代的在华耶稣会士来说,这已经是一个不小的胜利了。

06 寻找“再平衡”:是改历还是御制科学的延续?通过采用开普勒以来欧洲天文学的一系列新成果,尤其是牛顿的月行理论,《后编》实际上为清朝政府提供了一套全新的历法系统,它与《考成》中所包含的那套主要以第谷天文学理论为基础的历法体系完全不同,可以满足历书编算、日月运动计算和日月食预报等方面的需要。与《考成》相比,《后编》对太阳位置计算的精度高出十倍以上,对月亮经度的计算精度高出四倍,对月亮纬度计算的精度则高出近十倍。只有从这个时候开始,在华耶稣会天文学家才真正兑现了他们最初的承诺,才真正能够把日月食时间的预报误差控制在半刻钟以内,真正达到南怀仁所报告过的那个误差容忍限度。这套新系统甚至还采用了一个新的历元,也就是雍正元年(1723年),而没有沿用《考成》的历元,也就是康熙二十三年。所有这些都表明,《后编》的编纂和采纳是清朝一次重要的历法改革。然而,这一评价仅仅只是我们从纯技术的角度反观这段历史时所得到的结论。从该书编写所处的特殊社会政治与境来看,再把参与改历活动的行动者们的言辞考虑在内,我们就会发现,这场重要的改革当年根本就不是被作为一场改革来处理的。

在中国古代,开展历法改革的潜台词是:现存的系统要么有错,要么已经不合时宜。按照这样的传统,参与这场改革的行动者们就面临这一个这样一个困境:现存的历法系统是刚刚去世的一位皇帝的“御制”系统,这位皇帝还被认为是当时最伟大的君主,他自己还以精通天文学和数学而自负;所以,这些行动者就不得不考虑这样的一个问题:如何能既完成改革,又不损及这位君主的荣耀和权威。他们所采取的策略是不讲改历,而只讲对“御制”系统的修订与补充。所以,当戴进贤和徐懋德在1732年完成新的太阳月亮表时,雍正皇帝只是下令将它们附于《考成》之后,而没有将它们作为一部独立的著作。结果,这套新表不但没有署名,还被莫名其妙地命名为《御制历象考成表》(图11),全然不顾《考成》本身已经附有名称完全相同的十多卷内容(也就是《考成》本身所附的各种“表”),而新表其实与《考成》内容毫不相关的事实。

图11 戴进贤等所编的《御制历象考成表》(拍自巴黎天文台)

同样的策略也被用到《后编》的编纂之中,只不过这回提出了更加明确的缘由。在这里,《考成》作为“御制”科学的意义被作了重新诠释。编纂者不再把它作“垂千万世不易之法”,而是强调该书揭示了天文历法之“道”或者“理”;只要掌握了它,后代天文学家就完全可以随时按理修改。关于此点,允禄在他1738年的奏疏中说得非常明白:

我朝用西洋新法,数既本于实测,而三角八线立法尤密。但其推算皆用立成表,其解释又多参差隐晦,非一家之言,故学者鲜知其立法之意。我圣祖仁皇帝学贯三才,精研九数。《御制历象考成》一书,其数惟黄赤大距减少二分,余皆仍《新法算书》[《新法算书》即南怀仁出版的《新法历书》,将“历”改为“算”显然是为了编乾隆皇帝之名讳。]西人第谷之旧,其理则揆天协纪,七政经纬,究极精详。其法则彰往测来,千岁日至,可坐而致。于是即数可以穷理,即理可以定法。合中西为一揆,统本末于于一贯。非惟极一时之明备,实以开千古之颛蒙。纵或久而有差,因时损益,其道举不越乎此矣。

换句话说,未来的任何修改都可以在这一“御制”科学的框架内加以完成,因此都是这种科学的进一步延续。尽管这份奏疏中对于《后编》的赞誉显得有点冗长,但它恰如其分地反映了允禄试图鼓吹《考成》永久权威的努力。到1742年向乾隆皇帝进献编成的《后编》时,允禄在进书奏疏中几乎一字不动地重述了这一观点。并且,在鼓吹该书“其用意之精巧细密有昔人之所未及者”的同时,还不忘提到“其理……不越[《考成》]上、下二编之范围” 。

07 落实“再平衡”:新著作与御制科学的“体制”按照允禄的解释,这部新完成的著作是御制科学的自然延伸。用他自己的话来说,“《御制历象考成》原分上、下二编,今所增修,事属一例”。这并非说说而已,而被《后编》的编纂者们贯彻到了该书编纂的行动之中,因为《后编》在许多方面与《考成》保持了一致,以体现两书的连续性。

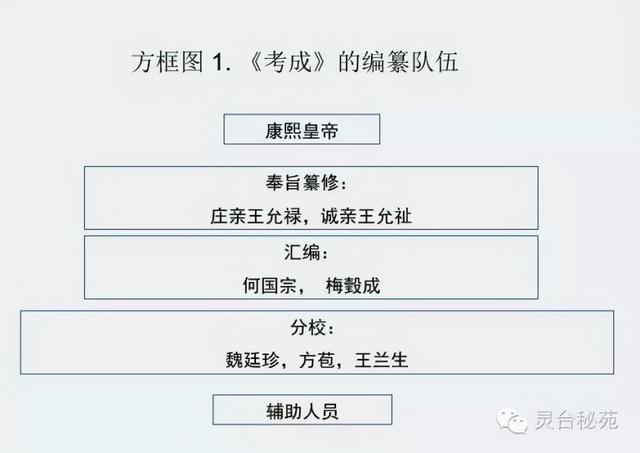

首先,该书编纂人员的组成上保持了与《考成》的一致。除了直接受命于皇帝外,两次编纂工作都是由两位亲王挂帅,由“汇编”和“分校”官员承担具体编纂、校正工作,并辅以一定数量的辅助人员(见方框图1和2)。在人员组成中,最具有标志性意义的是两位亲王,这显然就是为什么当初乾隆皇帝没有批准戴进贤、徐懋德、何国宗和梅瑴成担任“总裁”一职,而是先任命允禄担任此职,最后又让和亲王宏昼充任“监理”的原因。这样做的目的非常清楚,也就是与编纂御制科学的原有人员阵容保持一致。最重要的是,新书也被说成是乾隆皇帝“道隆继述”的作品,所以在其第一稿和最终稿完成后,也分别于1738和1742年进呈乾隆皇帝“亲加裁定”,以便使它成为名符其实的“钦定”之书。

第二,新完成的著作是按照《考成》的书名来确定名称的。关于此点,允禄在他1738的奏折中作了明确的交待:

再查《御制历象考成》原分上、下二编,(《考成》实际上分为三个部分,除“上编”、“下编”外,另有篇幅很长的“表”的部分。)今所增修事属一例。故凡前书已发明者,即不复解说。至书中语气多考西史,臣等敷其意义,伏请圣裁。洪惟《御制历象考成》圣祖仁皇帝指授臣允禄等率同词臣于大内蒙养斋编纂,每日进呈,亲加改正;世宗宪皇帝御制序文刊刻,颁行天下。煌煌巨典,与日月同光矣。我皇上道隆继述,学贯天人。今所增修,伏乞亲加裁定,颜曰《御制历象考成后编》,与前书合成一帙。

也就是说,新完成的著作只不过是《考成》“上编”和“下编”的续编,因此就应该顺乎逻辑地被命名为同一部著作的“后编”。

第三,新完成著作的内容编排也与《考成》保持了一致(见方框图2和3)。《考成》的“上编”、“下编”和“表”三部分的内容依次是“历理”、“历法”[这两部分还分别带有两个十分文雅的标题,即“揆天察纪”和“明時正度”。]和“表”,而《后编》的内容也分成对应的三部分,即“数理”“数法”和“表”。从其内容特征上来看,所谓的“历理”和“数理”是历法天文学的理论基础,包括宇宙模型、基本天文常数、特殊的数学理论(主要是平面与球面三角学)、日月五星和恒星运动的几何推演与解释,而所谓的“历法”和“数法”则主要是实际的计算方法。《后编》的作者之所以用“数”字代替“历”字,原因显然是为了避乾隆皇帝宏历的名讳。[在一些特殊情况下,这种避讳可以通过其他特殊手段加以处理。例如,乾隆元年 (1736),梅瑴成上书请求皇帝允许命令各省官员翻刻《御制律历渊源》书板,使该书得到广泛传播。为了避皇帝之讳,他建议将书名改为《象数渊源》。这一请求没有得到乾隆皇帝的批准,理由是“此系皇祖所定之书,岂可因朕名而改易?翻刻时仍为《律历渊源》,天下臣民口呼为《律书渊源》可尔”。《后编》书名中也沿用了“历”(繁体字为“曆”)字,只是把其中的“曰”字删掉了。参见下文图12的中缝部分。]

表 2 《考成》与《后编》内容比较

《考成》

《后编》

上编:

历理——

数理 ——

卷1, 历理总论;

卷1, 日躔数理;

卷2-3, 弧三角形

卷2, 月离数理;

卷4, 日躔历理;

卷3, 交食数理.

卷5, 月离历理;

卷6-8, 交食历理;

卷9-15, 五星历理;

卷16, 恒星历理.

下编:

历法 ——

步法 ——

卷1, 日躔历法;

卷4, 日躔步法;

卷2, 月离历法;

卷5, 月离步法;

卷3-4, 月食历法;

卷6, 月食步法,日食步法.

卷5-9, 土、木、火、金、水星历法;

卷10, 恒星历法。

表 ——

表 ——

卷1, 日躔表;

卷7, 日躔表;

卷2-4, 月离表;

卷8, 月离表上;

卷5-8, 交食表;

卷9, 月离表下;

卷9-13, 土、木、火、金、水星表;

卷10, 交食表.

卷14, 恒星表;

卷15-16, 黄赤经纬互推表

第四,新完成的著作的版式风格也与二十年前刻印的《考成》的保持了一致(图12)。这里值得指出的是,在两书中缝的标题中,“御制历象考成”几个字用的都是大字体,而“上编”、“下编”和“后编”则使用的都是小字体,这就更加强化了这样的一种印象:《后编》并不是一部独立的著作,而仅仅只是《御制历象考成》的一个组成部分,是“上编”与“下编”的延续。

图12 《考成》(上)和《后编》(下)的版式对比

需要强调的是,上面这几点并非是笔者凭空总结出来的,而的确是出于《后编》编纂组织者的有意设计。例如,在该书太阳部分的初稿于1738年6月完成后,允禄就将它的复本进呈给乾隆皇帝,请他对全书的“体制”进行把关:

所有应行修饰文义以合体制之处,伏乞发下改正,再呈御览,恭请钦定。

显然,这里所谓的“体制”就是指与御制科学、尤其《考成》所代表的御制天文学地位相称的各项标准。

08 “再平衡”的结果:有中国特色的牛顿天文学应该指出的是,《考成》编纂组织者想要“以合体制”的并不仅限于新编著作的编写体例和风格。对清朝统治者,尤其是耶稣会天文学会的反对者们来说,将新书纳入御制科学的框架还有另一个目的,也就是以御制科学的名义冲淡耶稣会天文学家在这次改历过程中的重要性,从而重新获得对整个改历过程和结果的掌控。

这一目的相当成功地得到了实现,并至少可以从两个事实中明确看出。首先,当最初编成的太阳月亮表在1732年印行时,两位耶稣会作者的名字并没有被明确标明;第二,尽管他们二位是《后编》最关键的作者,所有的新知识都是由他们引入的,但是在该书编成之后,他们的二人的名字也只是放在一个不太起眼的位置上。尽管表面上这种排序是按照官衔进行的,但与《考成》仅设两位“汇编”者的情况相比,这种做法显然有“掺水”之嫌。这样一来,耶稣会士们在整个改历过程中就被置于一个颇为怪诞的地位:一方面,他们掌握并控制着改历所必须的知识;但另一方面,他们显然又不是真正的决策者,因此并无充分的权力来决定这些新知识表述方式。换句话说,他们并没有因为新知识而具备绝对的决定力,而只能同本土的社会政治力量之间做出权利上的妥协,不得不按照本土官员和天文学家设定的程式,把全部的新知识塞入由这些人预先设定的框架之中。这种削足适履的事情不仅表现在《后编》对《考成》三重内容结构的遵从等方面,甚至还表现在对一些新天文学理论的诠释上。有关这一局面最有趣的例子,是其中对牛顿月亮理论的处理方式。

在《后编》的编纂开始时,在华耶稣会士们能从欧洲得到的牛顿月亮理论共有三个公开出版的版本:

(1)牛顿的《月亮运动理论》(Theory of the Moon’s Motion),其中提供了计算太阳和月亮位置所需要的基本常数和纯数学规则。该书于1702年以英语和拉丁文出版。其中,英文版为一个独立的小册子,而拉丁文版则是大卫·格里高利(David Gregory)天文学讲义中的一个部分。此后直到1730年,这部著作至少有14个版本和重印本。

(2)牛顿《自然哲学之数学原理》第2版和第3版卷3命题38中的附注,其中包含了对《月亮运动理论》中计算法则的解释。

(3)牛顿追随者马金(J. Machin)的“基于引力的月亮运动定律”(The Laws of the Moon’s Motion According to Gravitation),附于莫特(Andrew Motte)1729年出版的《自然哲学之数学原理》英译版之后,主要提供了“对艾萨克·牛顿爵士月亮理论中各定则的正确性的解释与推证”。

第一个版本显然是《后编》“数法”部分的必要基础,但问题是哪个版本适合于成为“数理”部分的基础?在《后编》中包含后面这部分内容不仅是满足康熙御制天文学在内容上三重结构的“体制”所必须的,而且也是顾琮请求编纂《后编》的主要目的所在。

图13 阿莫特画像(来自网络)

从戴进贤与耶稣会神学家和哲学家阿莫特(Eusebius Amort,1692—1775,图13)的通信中可以发现,他既不接受哥白尼的日心体系,也不接受牛顿的引力哲学,而是接受阿莫特在其《行星体系》(Systema Planetarium,1723)提出的一种新的行星运动模型(图14)。其中水星与金星围绕太阳运动,而太阳、月亮和其他三大行星都沿着椭圆轨道围绕地球运动,而推动它们运动的则是其各自轨道范围内的“大气”(atmospheram)。当时,围绕哥白尼体系和牛顿哲学是否正确的问题,耶稣会内部正在进行争论,阿莫特对它们都持否定态度。1724年,阿莫特写信给远在中国的戴进贤,询问他对这一问题的看法。在回信中,戴进贤表示,他“心怀敬意并毫不怀疑地”接受阿莫特的行星模型。《后编》的太阳理论在地心体系中采用开普勒的椭圆轨道定律,这表明戴进贤在宇宙学说上确实与阿莫特立场一致。所以,他在《后编》中肯定不可能采用上述版本(2)和(3),因为它们都与牛顿的引力理论有着较为直接的联系。唯一的选择就是重新编写一套理论,由此导致了《后编》卷二“月离数理”部分的诞生。

图14 阿莫特《行星体系》中的宇宙模型

详细的比较表明,“月离数理”既与版本(2)和(3)不同,也与《后编》完成之前欧洲出本的其他牛顿月亮理论的讨论不同,完全可以被正当地称为“有中国特色的牛顿月亮运动理论”,这不仅是因为它是以中文写作的,而且还因为它基本上是两位耶稣会士根据中国的特殊环境而“发明”的。

在这个版本的牛顿月亮运动理论中,至少有两个特点是同时代欧洲其他版本中所没有的。

首先,牛顿《月亮运动理论》中所包含的八个月亮均差,包括牛顿发现的五个,[所谓“均差”或者“均数”(equation),就是在日月五星位置计算中必须加在它们各自平均运动上的修正值,也可以理解为这些天体偏离平均运动的差数。牛顿发现的五个均差是“一平均”(牛顿称之为“月亮近地点和交点的年均差”)、“二平均”(牛顿称之为 “依赖于月亮近地点相对于太阳的位置的均差”)、“三平均”(牛顿称之为 “依赖于月亮交点相对于太阳的位置的均差”)、“三均”(牛顿称之为“第六均”)、“末均”(牛顿称之为“第七均”)。]都被说成是“反复测验”的结果,并且书中还对它们的“测验之法”进行了详细讨论。然而,按照牛顿本人的说法,他发现的五个新均差是通过万有引力定律推导出来的,而不是观测结果。

第二,只要可能,作者都会尽量使用《考成》中的原理和几何模型来对牛顿的理论进行解释,这些解释与牛顿自己的解释完全不同。例如,按照牛顿的论述,所谓的“一平均”(也就是牛顿的“月亮远地点和交点的年均差”)是由于太阳、月亮和地球之间的引力产生的。然而,这一解释并没有出现在《后编》中。由于《考成》中已经对月亮的年均差进行过讨论,并把它解释为由时差造成的结果,所以戴进贤和徐懋德不仅用这一理论解释了月亮的年均差,而且还用它解释了其远地点和交点的年均差。另一个例子牵涉到对“正交均”(牛顿称之为“月亮交点的二均差”)成因的解释,牛顿使用了所谓的“赫罗克斯轮”,用它描述月亮交点位置的微小改变。而这个问题上,戴进贤和徐懋德再次回到了《考成》,并且使用了其中使用的模型,它虽然可以达到与牛顿模型相同的效果,但却更加复杂和间接。更加有说服力的例子是,鉴于“三平均”(牛顿称之为“依赖于月亮交点相对于太阳的位置的均差”)与“正交均”都取决于太阳与月亮交点之间的夹角,戴进贤和徐懋德甚至把二者关联起来,用同一个几何模型来解释“三平均”,而牛顿自己对此则没有给出明确的解释。

当然,无论是采用地心模型还是尽量沿用《考成》的理论框架,这样做也使得《后编》在理论上与前代在华耶稣会天文学家们保持了一致,有利于体现耶稣会在华天文学系统的连续性,从而维护传教士在中国人心目中的信誉。

09 尾声:究竟是御制科学,还是西学?与之前各朝的历法改革一样,技术因素在1730年开始的这场导致《后编》编纂的改革中起到了重要的作用。然而,从本文讨论中可以看出,这次改革并不仅仅是一个技术上的问题,而涉及到一系列的社会政治变量。这些变量产生于耶稣会士同清朝反教官员和天文学家之间的长期争斗,还有康熙皇帝对耶稣会态度的改变——这些因素对整个改革过程及其结果也都产生了很大的影响。

对康熙皇帝来说,将西方天文学纳入御制科学系统除了为自己增光,更重要地是以此打破耶稣会士对官方天文学的垄断。而对反耶稣会士的本土天文学家来说,能够凭借御制科学之名夺回对官方天文学的掌控权(也就是钦天监汉监正的位置)才是真正重要的目标。面对这样的挑战,耶稣会士不得不利用欧洲天文学知识来捍卫他们在中国的存在。然而,在后康熙时代不同的社会政治环境中,他们在新知识的传播上已经失去了更多的自由,受到了更多的约束。这些约束不仅限制了他们传播新知识的形式,甚至也限制了他们诠释新知识的方式。从很大意义上来讲,《后编》就是清朝中西天文学及天文学家之间在科学与社会政治诸方面发生冲撞并最终达成妥协的结果。

就像古代中国许多其他知识领域一样,中国传统天文学是以皇帝为中心的。但是,唯有到了清朝初期,官方天文学系统才被直接置于皇帝的名下,成为真正的御制科学。这一点对清朝随后的科学发展产生了深刻的影响,因为,对西方天文学的进一步传入和清朝天文学的进一步发展来说,它所带来的实际上是更加紧密的控制和限定,所以未必是一件好事。然而,一开始,在清朝官员的眼中,《考成》和《后编》的连续编纂却是当朝历史上的重要事件,也是皇家荣耀的重要象征。在1738年所上的奏折中,允禄就贺称两部著作的编纂是“圣圣相承,三朝之制作后先辉映,昭一代之鸿模矣”。同样的颂词也见于乾隆年间其他一些官修著作中。例如,在《皇朝文献通考》中,《后编》就被明确的归功于乾隆皇帝:

测验之学,积久而弥精。自西史第谷以来,其法盛行。我圣祖仁皇帝创《历象考成》上、下二编,阐发精微,洞彻理数,固已贯通中西之法,以归于大同,垂诸万世矣。西洋噶西尼、发蓝德等即将第谷未尽之蕴更为推衍,穷极纤维……验之经纬,尤为密合。是以世宗宪皇帝特命修日躔、月离二表,续于《历象考成》之后。然未加详说,亦未及推算之法。我皇上缵续前绪,夙夜勤求,复增修表解图说,凡新法与旧法不同之处疏剔精凿,而古法新制吻合无殊。仰见圣学之高深,而心源之符合也已。

同样的文字也见于《钦定四库全书提要》中。

然而,具有讽刺意味的是,尽管欧洲天文学已经被纳入御制科学之中,但时间一长,中国文人对这种天文学的批评又渐渐抬头。尤其是当法国耶稣会士蒋友仁(Michel Benoist, 1715—1774)在1761年把日心地动说正面介绍到中国后,马上就激起了中国天文学者对西方天文学在宇宙模型上前后不一的不满。最著名的批评来自大学者阮元(1764—1849),他是18世纪中期以后清朝科学界最有影响力的作者。在谈到上述不一致时,他指出:

自欧罗巴向化远来,译其步天之术,于是有本轮、均轮、次轮之算。此盖设形象以明均数之加减而已,而无识之徒以其能言盈缩迟疾之所以然,遂误认苍天果有如是诸轮者,斯真大惑矣。乃未几而所谓诸轮者又易为椭圆面积之术,且以为地球动而太阳静。是西人亦不能坚守其前说也。夫第假象以明算理,则谓椭圆面积可,谓地球动而太阳静亦何所不可?然其为说至于上下易位,动静倒置,则离经畔道,不可为训,未有若是甚焉者也。地谷至今才百余年,而其法屡变如此。自是而后必更于此数端之外,逞其私智,创为悠谬之论者,吾不知其伊于何底也。

我们前面已经看到,在纪利安和傅圣泽二人为代表的那场争论中,纪利安曾担心,承认旧有天文学体系的差误并引进新的理论体系会危及在华耶稣会前辈们的声誉。后来,戴进贤和徐懋德刻意保持《后编》理论与《考成》的连续性,这一方面是为御制科学的体面着想,一方面显然也起到了尽力维护本会前辈声誉的作用。阮元的批评表明,耶稣会士门的这些担心和做法并非多余。但是,从其精神气质上来看,近代欧洲科学显然容不得人们在新旧科学之间做出如此这般的简单调和。所以,纸终究包不住火。当新科学的真相大白于中国人面前之时,前面所有的那些伪装都会不攻自破。这一方面证明,不管是自愿还是非自愿,耶稣会士在向中国传播欧洲近代科学过程中所采取的这种传播方略是彻底失败的;另一方面则表明,清朝统治者和天文学家们强加到科学工作上的那些科学以外的价值也注定会成为科学引进和发展过程中的累赘。

不过,现在的问题在于,这前后不一之究竟应该挂到谁的账上?是那些“逞其私智”的西洋人,还是“固已贯通中西之法,以归于大同,垂诸万世”的清朝皇帝,还是二者各取其咎?对于生活在十八世纪后期的清朝学者来说,这个问题恐怕不好明确作答。例如,在对西方天文学提出如此激烈批评的同时,阮元就无法清楚地告诉他的读者们,那早已被本朝君主和史臣们归到皇帝圣名之下的第谷式《考成》和牛顿-开普勒式《后编》现在究竟该算是谁的科学:是御制科学,还仅仅只是西学?

(全文完)

参 考 文 献

[1] Shi Yunli. “Reforming Astronomy andCompiling Imperial Science: Social Dimension and the Yuzhi Lixiang kaocheng houbian.” East Asian Science, Technology and Medicine, 28 (2008), pp.47-73.

[2] Cohen, I. Bernard. Isaac Newton’s Theory of theMoon’s Motion (1702), with a Bibliographical and Historical Introduction. London:Dawson, 1975.

[3] 橋本敬造. 椭圆の展开——《历象考成后编》の内容にっいこ.東方學報42(1971): 245-272.

[4] 中国天文学史整理研究小组. 中国天文学史. 北京:科学出版社,1981:238-239.

[5] 薄树人. 清代学者对刻卜勒方程的研究. 天文学史文集第3辑. 北京:科学出版社, 1984:97-116.

[6] 韩琦.戴进贤. 杜石然主编,中国古代科学家传记.北京:科学出版社,1993:1330-1332.

[7] 石云里. 历象考成后编提要, 薄树人. 中国科学技术典籍通汇·天文卷. 郑州:大象出版社, 1993, pp. 959-963.

[8] 石云里. 中国古代科学技术史纲天文卷. 沈阳:辽宁教育出版社1995: 34-35.

[9] 鲁大龙.《癸卯元历》与牛顿的月球运动理论.自然科学史研究16 (1997):50-61.

[10] Lu Dalong. “Guimaoyuan Calendar (1742-1911) and Isaac Newton’s Theory of the Moon’s Motion”,in Celina A. Lértora Mendoza et al. (eds.), The Spread of the ScientificRevolution in the European Periphery, Latin America and Eastern Asia; Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liège, 20-26 July 1997) , vol. 5,Turnhout: Brepolis publishers, 1997: 169-179.

[11] 韩琦.《格物穷理院》与蒙养斋——十七、十八世纪之中法科学交流.法国汉学4(1999): 302-324.

[12] Kollerstrom, Nicholas. Newton’sForgotten Lunar Theory: His Contribution to the Quest for Longitude; Includesthe Complete Text of Isaac Newton’s Theory of the Moon’s Motion, 1702. Santa Fe, N. M.: Green Lion Press, 2000: 221-224.

[13] Han Qi. “The Compilation of the Lixiangkaocheng houbian”, in Luis Saraiva (ed.), History of Mathematical Sciences: Portugal and East Asia II. Lisboa: EMAF-UL, 2001: 147-152.

[14] Halsberghe, Nicole andHashimoto Keizo. “Astronomy”, in Nicolas Standaert (ed.), Handbook of Christianity in China. Vol. 1: 635 – 1800. Leiden: Brill, 2001: 711-736.

[15] 石云里. 《历象考成后编》中的中心差算法及其日月理论的总体精度. 中国科技史料24(2003): 132-146.

[16] 韩琦. 《历象考成后编》的编纂,陈美东,中国科学技术史·天文卷. 北京:科学出版社, 2004: 723-731.

[17] Shi Yunli and Xing Gang. “The First Chinese Version of theNewtonian Tables of the Sun and the Moon”, in Chen K-Y., W. Orchiston, B.Soonthornthum, and R. Strom (eds.) , Proceedings of the Fifth InternationalConference on Oriental Astronomy. Chiang Mai: Chiang Mai University, 2006:91-96.

[18] 韩琦. 清代前期中国天文学体系的逐渐转变,杜升云等,中国古代天文学的转轨与近代天文学. 北京:科学出版社,2008: 174-186.

[19] Chu Pingyi. “Scientific Dispute in the Imperial Court: The 1664 CalendarCase”. Chinese Science 14 (1997): 7-34.

[20] Zhang Dawei. “The ‘Calendar Case’ in the Early Qing Dynastyre-examined”, in Roman Malek (ed.), Western Learning and Christianity in China: The Contribution and Impact of Johann Adam Schall von Bell, S.J.(1592-1666). Sankt Augustin: China-Zentrum and the Monumenta SericaInstitute, 1998: 475-498.

[21] Porter, Jonathan (1980). “Bureaucracy and Science in Early ModernChina: The Imperial Astronomical Bureau in the Ch’ing Period”. Journal of Oriental Studies 18: 61-76.

[22] 允禄. 御制历象考成后编. 薄树人. 中国科学技术典籍通汇·天文卷. 郑州:大象出版社, 1993.

[23] 赵尔巽. 清史稿. 北京: 中华书局, 1996.

[24] 《清实录·圣祖仁皇帝实录》卷之二百五十五/康熙五十二年五月至七月/六月

[25] [清]章梫.《康熙政要》.北京:中央党校出版社, 1994: 357.

[26] [清]允禄. 御制历象考成. //薄树人. 中国科学技术典籍通汇·天文卷. 郑州:大象出版社, 1993

[27] 薄树人. 清钦天监人事年表.科技史文集, 第1辑. 上海科学技术出版社, 1978: 86-101.

[28] [清]允祹. 《钦定大清会典则例》. 《钦定文渊阁四库全书》. 台北:台湾商务印书馆, 1986.

[29] Parrenin, Dominique. “Lettredu Père Pareenin à M. de Mairan, de l’Academie des Sciences”, in Lettres Edifiantes et Curieuses 19. Toulouse: Noel-Etienne Sens[ect.], 1810-1811: 373-378.

[30]橋本敬造.《历象考成》の成立,薮内清,吉田光邦,明清時代の科學技術史. 东京:朋友書店,1970: 49-92.

[31]Jami, Catherine.“General Reception”, in Nicolas Standaert (ed.), Handbook of Christianity in China. Vol. 1: 635 – 1800. Leiden: Brill, 2001: 689-710.

[32]Jami, Catherine.“Classification enmathématiques: la structure de l’encyclopédie des sciences Yu Shi Shu Li Jing Yun (1723)”. Revue d‘Histoire des Sciences 42-44(1989): 391-406.

[33] Engelfriet, Peter. Euclid in China: The Genesisof the First Translation of Euclid’s Elements in 1607 & its Reception up to1723. Leiden, 1998: Brill.

[34] 韩琦.自立精神与历算活动——康乾之际文人对西学态度之改变及其背景. 自然科学史研究21(2002): 210-221.

[35] Rodriges,Fransisco. Jesuitas Portugueses Astrónomos na China. Porto: Tipografia Porto Medico, 1925: 88-89.

[36] Standaert, Nicolas. “Rites Controversy”, in Nicolas Standaert (ed.), Handbook of Christianity in China,Vol. 1: 635 – 1800. Boston: Brill, 2001: 680-688.

[37] Mungello, D. E. (ed.) (1994). The Chinese Rites Controversy: Its History and Meaning. Nettetal: Steyler Verlag.

[38] Allan, C. W. (1935). Jesuits at the Court of Pekin. Shanghai: Kelly and Walsh Ltd, 1935:267.

[39]Hashimoto, Keizo. Hsü Kuang-ch’i and Astronomical Reform: The Process of the Chinese Acceptance of Western Astronomy 1629-1635. Osaka: Kansai University Press,1988.

[40] [清]允禄等. 《钦定大清会典》,卷246.台北: 文海出版社,1993.

[41] Golvers, Noel. The Astronomia Europaea of FerdiandVerbiest, S. J. (Dillingen,1687): Text, Translation, Notes and Commentaries. Nettetal: Steyler Verlag, 1993: 81.

[42] 徐光启著,王重民编辑. 《徐光啓集》. 上海古籍出版社, 1985.

[43] 南怀仁. 《熙朝定案》. 《天主教东传文献》.台北: 台湾学生书局, 1965: 91a-b.

[44] Stephenson,F. R. and L. J. Fatoohi. “Accuracy of Solar Eclipse Observations Made by Jesuit Astronomers in China”. Journal for the History of Astronomy 26 (1995): 227-236.

[45] Fatoohi, L. J. and F. R. Stephenson(1996). “Accuracy of Lunar Eclipse Observations made by Jesuit Astronomers in China”. Journal for the History of Astronomy 27: 61-67.

[46] Shi Yunli. “EclipseObservations made by Jesuit Astronomers in China: A Reconsideration”. Journal for the History of Astronomy 31(2000a): 136-147.

[47] 吕凌峰,石云里. 清代日食预报记录的精度分析. 中国科技史料, 24 (2003): 332-342.

[48] Lü Lingfeng. “Eclipses and the Victory of European Astronomy in China”. East Asian Science, Technology and Medicine 27 (2007):124-145.

[49] D’Elia, Pasquale M. . Galileoin China. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1960: 28-33.

[50] 雍正皇帝敕修. 《圣祖仁皇帝圣訓》 . 钦定文渊阁四库全书,卷5,页23b

[51]汤若望等. 《西洋新法历书》. 薄树人. 《中国科学技术典籍通汇·天文卷》. 郑州:大象出版社,1993.

[52] Jami, Catherine (1994). “The French Mission and Verbiest’s Scientific Legacy”, in John W. Witek (ed.), FerdinandVerbiest (1623-1688): Jesuit Missionary, Scientist, Engineer and Diplomat. Nettetal: Steyler Verlag, pp. 531-542.

[53] Witek, John W. (1982). Controversial Ideas in China and in Europe: A Biography of Jean-FrançoisFoucquet, S.J. (1665-1741). Roma: Institutum Historicum S. I. p. 183, n. 87.

[54] Martzloff, Jean-Claude (1994). “A Glimpse of the Post-Verbiest Period: Jean-François Fouquet’s Lifa wenda (Dialogues on Calendrical Techniques) and the Modernization of Chinese Astronomy or Urania’s Feet Unbound”, in JohnW. Witek (ed.), Ferdinand Verbiest (1623-1688): Jesuit Missionary,Scientist, Engineer and Diplomat. Nettetal: Steyler Verlag, 1994, pp.520-529.

[55] Hashimoto Keizo and Catherine Jami (1997). “Kepler’s Laws in China: A Missing Link?” Historia Scientiarum 6-7: 171-185.

[56]Hashimoto Keizo (1999). “The Earliest Evidence of the Introduction ofKepler’s Laws into China as is Observed in the Lifa Wenda”, in Celina A.Lértora Mendoza et al. (eds.), The Spread of the Scientific Revolution in the European Periphery, Latin America and Eastern Asia; Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liège, 20-26 July 1997). Turnhout: Brepolis publishers, vol. 5,pp. 159-167.

[57] 石云里 (1996a). 历象考成提要, 薄树人. 《中国科学技术典籍通汇·天文卷》. 郑州:大象出版社, 1993., pp. 459-462.

[58] Stücken,Christian (2003). Der Mandarin des Himmels: Zeit und Leben desChinamissionars Ignaz Kögler S.J. (1680-1746). St. Augustin: Nettetal: Steyler Verlag.

[59] Sun Xi( 2005). “Bedeutungund Rolle des Jesuitenmissionars Ignaz Kögler (1680-1746) in China auschinesischer Sicht”. Inauguraldissertation zur Erlangen des Akademischen Gradeseines Dr. Phil, vorgelegt im Fachbereich 16 der Johannes Gutenberg-UniversitätMainz.

[60]Hallerstein, Augustin (1768). Observationes Astronomicae ab Anno 1717 ad Annum 1752, Vienna: J. Thomae.PartI, pp. 3-15

[61]石云里, 吕凌峰,张秉伦(2000). 清代天文档案中的交食预报资料补遗. 中国科技史料21: 270-281.

[62]Gaubil, Antoine(1970). Correspondance de Pékin, Genève: Droz.

[63] Grass, Nikolaus (1994). “Zum geistesgeschichtlichenStandort des Atlas Tyrolensis (1774) von Peter Anich und Blasius Hueber: Die Tiroler Nicasius Grammatici und Ignaz von Weinhart und die Mathematiker- und Astronomen traditionder Universität Ingolstadt”. Tiroler Heimat 58: 107-119.

[64]Grammatici,Nicasius (1726). Tabulae Lunares ex Theoria et Mensuris Geometrae Celeberrimi Domini Isaaci Newtoni. Ingolstadt: Typis Viduae Grassianae Typogr. Acad.

[64] Leadbetter, Charles (1629). Astronomy of the Satellites of the Earth, Jupiter and Saturn. Grounded upon Sir Isaac Newton’s Theory of the Earth’s Satellite. London: printed for J. Wilcox, at Green-Dragon, in Little Britain.

[65] Newton, Isaac (1729). The Mathematical Principles of Natural Philosophy, by Sir Isaac Newton, translated into English by Andrew Motte.vol. 2, Appendix. London:Printed for B. Motte, at the Temple-Gate, in Fleet Street. Facsimile editionpublished in 1968 by Dawsons of Pall Mall, London.

[66] Amort, Eusebius (1723). “Systema Planetarum, quies Terrae Adversus CopernicanosStabilita,” in his Nova Philosophiae Planetarum et Artis Criticae Systemata Adumbrata. Norimberga: Lochmann.

[67] Kögler, Ignaz (1726). “A Letter to Eusebius Amort, October 1730, Beijing”. Autographic manuscript in the Bayerische Staatbibliothek, clm. 1403.

[67] Nauenberg, Michael (2001a).“Newton and the Lunar Motion, Essay Review of Newton’s forgotten Lunar Theory by Nick Kollerstrom”. Journal for History of Astronomy, 32: 162-168.

[68] [清]张廷玉等.《钦定皇朝文献通考》卷. 229, pp. 12a-b.《钦定文渊阁四库全书》. 台北:台湾商务印书馆.

[69] [清]永瑢, 纪昀. 钦定四库全书总目提要. 106, pp. 31a-34a

[70] Sivin, Nathan (1995). “Copernicusin China”, in his Science in Ancient China, Researches and Reflections,IV, Variorum. This article is a revision of an earlier version published in1973 in Studia Copernicana 6, Warsaw, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences.

[71] [清]阮元. 《畴人传》. 上海: 商务印书馆,1985, pp. 609-610.

[72] Newton, Isaac(1999). The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy, a New Translation by I. Bernard Cohen and Anne Whitman, assisted by Julia Budenz; preceded by a Guide to Newton's Principia by I. Bernard Cohen.Berkeley: University of California Press.pp. 869-870

[73] Taton, René and Curtis, Wilson (1989). Planetary Astronomy from the Renaissance to the Rise of Astrophysics,Part A; Tycho Brahe to Newton. Cambridge [England], New York: Cambridge University Press.

[74] Stephenson, Bruce (1987). Kepler’s Physical Astronomy. New York, Berlin, Heidelberg, London, Paris, and Tokyo: Springer-Verlag.

本文英文初稿是2001到2003年本人在美国MIT的Dibner科技史研究所做博士后期间的成果之一,英文定稿“Reforming Astronomy and Compiling Imperial Science: the Social Dimension and the Yuzhi Lixiang kaocheng houbian”完成于2006年本人在德国图宾根大学做洪堡学者期间,并应邀发表于East Asian Science, Technolgy and Medicine 28 (2008), pp.47-73。迪博纳研究所前所长、美国塔夫斯大学教授乔治·史密斯(George Smith)、法国国家科学研究中心詹嘉玲教授(Catherine Jami)阅读过英文初稿,提出过修改意见;文章内容曾在第八届国际中国科学史会议(2003)、英国李约瑟研究所(2005)、德国爱尔兰根大学汉学系(2006)、德国斯图加特大学哲学系(2006)、德国图宾根大学汉学系(2006)报告,得到许多同行的指点;在此一并致谢。中文稿根据国内读者情况进行了一些调整和增补。