崇祯丁巳年是哪一年

:高念清

明沈德之《野获编》二十五记:

袁中郎《殇政》,与《》配《》为外典,余恨未得见。丙午,遇中郎京邸,问曾有全帙否?曰:第读数卷,甚奇快。今惟麻城刘延伯承禧家有全本。盖从其妻家徐文贞录得者。又三年,小修上公车,已携有其书。因与借钞挈归。吴友冯犹龙见之惊喜,怂恿书坊以重价购刻。马仲良时榷吴关,亦劝余应梓人之求,可以疗饥。余曰:“此等书必遂有人板行,但一出则家传户到,坏人心术,他日究诘始祸,何辞以对?吾岂以刀锥博哉!”仲良大以为然。遂固箧之。未几时而吴中悬之国门矣。原本实少五十三回至五十七回,遍觅不得,有陋儒补以入刻,无论肤浅鄙俚,时作吴语,即前后血脉,亦绝不贯串,一见知其赝作矣。闻此为嘉靖间大名士手笔,指斥时事,如蔡京父子则指分宜(严嵩),林灵素则指陶仲文,朱勔则指陆炳,其它各有所属云。

沈德言,其所缺五回因“陋儒补以入刻”,故“肤浅鄙俚”、“时作吴语”、“前后血脉亦不贯穿”云云,寻瑕伺隙,佐证凿凿。“陋儒补以入刻”之事,丁一确二,绝非谩语。

此则史料,原始而信实,凿凿可据,其研究价值甚大,弥足珍贵。唐韩愈讥诮古之注家云:“古 言,其旨密微,笺注纷罗,颠倒是非。”沈氏虽非 ,然“金学界”研究该史料,惜如韩氏所嗤,反表以为里,颠倒衣裳,大谬不然,亟需研精覃思,重新解读,珠宝可拾矣。

一、《》成书最迟不晚于隆庆间

沈德《野获编》记万历三十四年袁中郎之言,“今惟麻城刘延伯承禧家有全本。盖从其妻家徐文贞录得者”。刘承禧录得时间当为万历十年前,理由有三。

其一,徐文贞(阶)嘉靖三十一年入阁任次相,四十一年为首辅,隆庆二年得乞骸骨,万历十年卒;其当于不禄前《》。刘承禧亦应于此时抄录之。

其二,隆庆二年后,高拱攫,挟势报复,罪徐氏,徐文贞田产充公,两子流放戍边,徐氏倾家荡产,妻离子散。唇亡齿寒,兔死狐悲,刘承禧情不能堪,且岳父已故,何能于万历十年后至妻家抄录“”?

其三,家道败落,致使徐文贞之孙与刘氏争夺家产。

《野获编》卷五•[勋戚]•世官记:

华亭(徐阶)武荫……然当其在相位时,已与陆武惠(炳)、刘太保(守有)二缇帅缔女姻……麻城之婿(刘延白),后亦因嫁中产不明,与妻侄辈争搆不休。

刘延伯与“新都吴用卿”(吴廷)“知交有年”,吴氏号“余清主人”。刘延伯卒于天启二年,《快雪帖》之《余清主人题跋》云:

越二年,闻司隶逝矣……余亦伤悼不已,因轻装往悼之。至其家,惟空屋壁立。寻访延伯家事并所之物,云:为人攫去。

徐阶在世,其子孙有所忌惮,不敢造次。然一旦撒手人寰,其子孙无拘无束,觊觎刘氏财产,;以致刘家“惟空屋壁立”。故万历十年后,徐刘两家为仇,刘延伯岂能至徐家抄录《》?

他方之石,可以攻玉。徐朔方先生《汤显祖和》指出,明戏剧家汤显祖之《南柯记》中,淳于棼目睹大槐安民蝼蚁,其亡父、亡妻及亲友,同时,该情节借鉴于《》一百回“普静荐拔幽”之故事。其大作又言,持有《》手抄全本之刘承禧,其父刘守有为明锦衣卫之掌印。锦衣卫性质和后来的特务机关性质相近,刘家所的图书古玩自然来路很广。臧懋循为了编印《元曲选》,曾在刘承禧家抄得内府本元代杂剧二三百种。臧氏又说,刘氏本“其去取出汤义仍(显祖)手”。汤显祖和刘守友、梅国桢两表兄弟是同年进士,交谊很深。《诗文集》卷四十八《答陈偶愚》:“弟孝廉两都时交知唯贵郡(黄州、麻城是它的属邑)诸公最早。无论仁兄、衡湘(梅国桢)昆季,即思云(守友)爱客亦自难得。三十载英奇物化殆尽。炙鸡絮酒,远莫能致。”汤显祖追忆少年时的友情,真切动人……《问棘邮草》收录汤氏二十八岁到三十岁作品,其中有一首《秋忆黄州旧游》。为刘、梅两表兄弟所写的诗如《长安酒楼夜过刘思云宅》、《刘思云锦衣谢饵代诸词客戏作》……都是三十岁前后之作。他们既有的友情,又同有流连花酒的文人习气。汤氏既然可以替刘家校定元代杂剧,当然也可以读到秘《》全本。或者在麻城,或者在,应在万历初年,而不迟于汤氏中进士任官时,即在1573—1584之间。因为他们的交游局限于这一段时期,后来就难得同在一地从容相聚了。

汤显祖于“万历初年” “读到秘《》全本”,然则,《》成书时间最迟为隆庆间。

最有发言权者,当数明。廿公跋直言“《》为世时一钜公寓言”,沈德记“闻此书为嘉靖间大名士手笔”;二者异口同声,遥相呼应。《》成书之“嘉靖说”于明代即先声夺人,一直占有主导地位。

上世纪三十年代,吴晗先生攘之,推出“万历说”。断言“《》是万历中期的作品” ,信誓旦旦。其言:

《》的成书时代大约是在万历十年到三十年这二十年(一五八二—一六o二)中,退一步说,最早也不能过隆庆二年,最晚也不能后于三十四年(公元一五六八—一六0六年)。

欧阳健先生《古代 考证的信与疑》坦言:“在甄别相关文献时,要提倡包容的心态,不薄今人信古人。古人的记录,往往是相对可靠的:倒是后人的“辨疑”,反可能是有问题的。”尺有所短,寸有所长,物有所不足,智有所不明。即使巨擘亦有“日月之蚀焉”。其某“文”某“说”多杂愆尤,瑕已掩瑜,误导众人,则不可为之文过饰非,取容苟合。不虚美,不隐恶,绳愆纠谬,弥缝其阙,方能推动“金学”研究破浪前行。此乃披心相付也

“万历说”之谬误在于论据失实,无根无蒂;论证武断,强词夺理,万历及之前各代皆有之某事某物,却罔顾事实,一口咬定某事某物必在万历,实不可思议也。

其大作称“朝廷爷还向太仆借马价银来使,必为万历十年以后的事”,“则其著作的最早时期必在万历十年以后”有学者查阅《实录》,其赫然记载词话中所言“朝廷爷还向太仆借马价银”之事,早在五十余年前正德时即有发生,明白无误,万历帝效尤而已。然则,嘉靖人写正德之事,何错之有?何以断言必定为写万历事?周钧韬先生以史实为据,证明嘉靖间此举数次发生。其大作言:“《明实录•明世祖实录》所载,嘉靖十六年五月,嘉靖十七年十二月,嘉靖十九年四月,嘉靖十九年六月,都有朝廷借支太仆马价银的记载。”(《内江师范学院学报》2022年第七期)显然,所谓《》“其著作的最早时期必在万历十年以后”之结论,乃无稽之谈。

嘉靖间取缔,得势。其大作称“《》中虽然也有 的记载,如六十二回的潘解禳,六十五回的吴迎殡,六十七回的黄荐亡,但以论,仍是以的思想做骨干。假如这书著成于嘉靖时代,决不会偏重到这个地步!”

思想,在我国源远流长,根深蒂固。

史料记“汉明帝时,法入中国”,迄今一千九百余年。此后者有之,抑禁者有之。南北朝时梁武帝笃信之,三度出家,大造,杜牧有诗句讽刺曰“南朝三百八十,多少楼台烟雨中”。唐,遣玄奘西域取经,且有“迎骨”之举。玄奘取经事,后演绎话,广为流传,影响甚大,《西游记》则取材于此。至明,正德时“武宗极喜,自列西番僧,呗唱无异,至托名大庆,铸印赐诰命”,嘉靖世宗“置竺乾氏不谈”,“晚年用陶仲文等议,至焚骨万二千斤……去焚骨时未足二十年矣”。倾之力,焚牙,毁骨,逐僧侣,拆,熔像,如沸汤沃蚁,马到成功,然若铲除心灵深处之思想,却枉费心机,难建毛发之功,至万历,其死灰复燃,卷土重来,“去焚骨时未足二十年”,即为明证。显然,思想深入人心,不可清除。正德时,兰陵笑笑生正值青壮年,耳濡目染,心领神会,蒙受其思想之影响。其创作《》之目的,欣欣子序言:为“明人伦,戒奔,分淑慝,化”,鲜明,恰与思想不谋而合,有异曲同工之妙,故“取报应之事,如在目前,始终如脉络贯通,如万系迎风而不乱也”。然则,嘉靖时以思想创作《》,何足为奇?何以断言必定为万历人才有其思想?

兰陵笑笑生“指斥时事”,皇帝“朝欢暮乐,依稀似剑阁孟商王,贪杯,仿如金陵陈后主”,此乃杀头,其却毫不避讳,以思想创作,又有何忌惮!

既然《》写了活动,对三缄其口(五十三至五十七回除外),此正与盛、废之嘉靖朝契合不悖,恰可证其成书于嘉靖。

其大作称:“《词话》中许多 宦官的记载”,“在宴会时,座次在地方长官之上,这正是宦官极得势时代的情景,也正是万历时代的情景”。又称:“正德宠任刘谨、谷大用等八虎,坏乱朝政。” 刘瑾,宦官也。编撰《明史》者于刘瑾传后作评曰:“直、瑾、贤,三小。”即言明朝罪极、臭名昭彰之宦官有三:成化之汪直,正德之刘瑾,天启之魏忠贤,而万历之宦官却榜上无名。《明史列传•刘瑾》言:“瑾权擅天下,威福任情。”其党同伐异,荼百官,无所不为,降职,戍边,罢免,投牢,仗杀,枷亡,无所不用其极。命百官跪地听其宣示“奸党”,人数多达数十,虽尚书亦不得幸免,朝中善类为之一空。私改旧制,涉“吏部二十四事,户部三十余事,兵部十八事,工部十三事”,皇帝竟全然不知。其目中无“帝”,不领旨,不上奏,,自行其是,私意即诏书,己言即谕,俨然可称孤道寡。若谓“极得势”,试问,万历之宦官何人可与之比肩?絜长度短,真乃小巫见大巫,等而下之,何足挂齿。可见万历宦官“极得势”之说为谎言也,难以置信。然则,嘉靖时写正德宦官事,何尝不可?何以断言必定是“万历时代的情景”?

其大作称,“嘉靖时代无皇庄之名,只称官地” “由此可知词话中的管皇庄太监,必然指的是万历时代的事情”。事实是嘉靖前各朝皆称“皇庄”。其言外之意为:嘉靖时写前代之“皇庄”,只能以嘉靖时之称名而曰“官地”。以此推之,今之,写到千百年前之皇帝,当称“”、“ ”否?大作还写道:“皇庄之设立,前在天顺景泰时代已见其端,正德时代达极盛期。”然则,嘉靖时写正德事称“皇庄”,何尝不可?何以断言必然指的是万历时代的事情?

其大作言称:“明代内廷兴大工,派官往各处采大木,这木就叫皇木。这事在嘉靖、万历两朝特别多,为民害极酷”。

又引《明史》卷八二《食货志》六,其记曰:

嘉靖元年革神木千户所及卫卒。二十年宗灾,遣工部侍郎潘鉴副都御史戴金于湖广、四川采办大木。二十六年复遣工部侍郎刘伯跃采于川湖贵州。湖广一省费至三百三十九万余两。又遣官核诸处遗留大木,郡县有司以迟误大工,逮治褫黜非一,并河州县犹苦之。

然则,嘉靖时写嘉靖时皇木之害,何尝不能?何以断言必定是写“万历十一年慈宁宫灾,二十四年乾清、坤宁二宫灾”?

其大作称,“由这一个特别名词番子的被广义地应用的情况说,《词话》的著作时代亦不能在万历以前”。又引道:“据《明史》在万历初年冯保以司礼监兼厂事,建厂东上北门之北曰內厂,而以初建者为外厂。” 然并未见斑斑恶迹之叙写;而其大作引《明史•志》三,言厂卫族官死民之猖獗、残酷,泛指整个明朝,并未特指万历,言其独是之。据《明史纪事本末》第三十七卷《汪直用事》载:明之初,“中,尽僇建文之臣,怀疑不自安,始设东厂主刺奸”;至“宪宗十三年春,置西厂,命太监汪直诇刺外事”。厂卫立,即有“番子”之职、“番子”之称。正统之王振,成化之汪直,正德之刘瑾,诸宦官皆驱使厂卫作奸犯科,厂卫豕突狼奔,祸害官民,人神共愤。番子之,官民侧目,刻骨铭心。然则,嘉靖时写前朝之事,“称平常人的放刁挟诈者为番子,并以施之女性”,何错之有?何以断言必定只能于万历时称“番子”?

“以子之矛,攻子之盾”,矛折而盾破;“万历说”难以自圆其说。

《》成书于嘉靖间,尚有重要证据。

欣欣子之序指明,《》“寄寓于时俗”;廿公跋亦直言不讳,言《》“指斥时事”,且指认其 为“世时钜公”,此与沈德所言《》 “为嘉靖间大名士”不谋而合。兰陵笑笑生为嘉靖间人,写嘉靖间事,乃不争之事实。然则,《》为嘉靖间之“日记”,绝非万历时之“回忆录”。

《》之内容为嘉靖间“时俗” “时事”,可坐实之。

:天下失政,奸臣当道,谗佞盈朝;卖官鬻爵,贿赂公行,风俗颓败,赃官污吏,遍满天下;民穷盗起,天下骚然。

经济:萌芽,业者飙起;,商人进阶官商……

军事:俺他入侵,烧杀抢掠,涂炭;明军溃败,王忬被斩……必须强调,万历时俺他为女真族所灭,明之俺他外辱已不复存在。

民风:,金石方盛行……

兰陵笑笑生记述明代市民衣、食、住、行等风俗习惯,浓笔重彩,如数家珍,了无遗漏。《》堪称明代之民俗大全。

清阮葵生《茶余客话》(六0七页)言:

烟,一名相思草。满文曰谈巴菰。初出吕宋。明神宗始入中国。继而北地多有种者。一亩之获,十倍于谷。后乃无人不用。虽青闰稚女,金管锦囊,与镜奁牙尺并陈矣……明人,称中叶时高丽王妃死,王思甚,梦妃云:葬处生卉,名烟草,细言其状,燃火吸之,可以止悲,王如言采之,遂传其种,殆亦忘忧之类也。

烟草,万历时传入中国,且“虽青闰稚女,金管锦囊,与镜奁牙尺并陈”,《》恰写“北地”之故事,如若其成书于万历中期,其中必有烟草种植、销售、等情状描述,然实际上只字未提,净净,嗅不到一丝一缕之烟草味道,其证明了什么,不言而喻。

杨国玉先生《叙事时序中“舛误”干支揭秘——创作年代》云:

对《》叙事时序中“舛误”干支的系统解析和动态考察,可以揭示“舛误”的真实内涵,可以论定此书始作于嘉靖二十三年,完成于万历之初。

以此论之,兰陵笑笑生创作时间计30余年,略显漫长;其写于嘉靖间,成书最迟不晚于隆庆,乃确论也。

“万历说”画地为牢,误导一代研究者落入万历之泥淖。研究者不越雷池半步,考证 ,捕风捉影,争锋聚讼,意气洋洋;自我陶醉,沉陷益深,不可自拔。然缘木求鱼,误入歧途,英雄用武,却用错地方,一切皆是徒劳,“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”镜花水月,梦幻泡影,却为之耗尽一代人之心血、生命,令人痛惜。

二、袁小修所携《》为刻本

袁小修上公车,已携有《》,若一发破的,断定其为刻本,即能“得陇望蜀”,触类旁通,其成书、初刻时间,则见端倪,可谓一举三得也。

“智者千虑,必有一失。”神差使,专家学者众口一词,皆认定袁小修所携《》为抄本,概莫能外。

吴晗先生《的著作时代及其背景》称:

在沈德的《野获编》中他已告诉我们……到万历三十七年袁中道(小修)从得到一个抄本,沈德又向他借抄一本,不久苏州就有刻本,这刻本才是《》的之一个本子。

大方,草木知威,其论出,附和者众。数十年来,习作成是,“抄本说”之陈词滥调充斥刊物,似乎为不易之论。

道不同则不相与谋,须分道扬镳,驳之,以去伪存真,恢复历史之本来面目。

沈氏所记资料,介绍《》之诸多信息: ,语言,写作目的,抄本,刻本,原本计缺五回,陋儒补以入刻,对该五回之评价……具体而微,言简意赅。言其从袁小修处借得刻本后,本应条陈之,却笔锋掉转,不惜笔墨,插叙挈归吴中之情状,“吴友冯犹龙见之惊喜……未几时而吴中悬之国门矣”,是也。

如此为之,何也?

沈氏别有肺肠,言近旨远,其坦露心腹,唯申明与“吴中悬之国门”了无关系。沈氏困窘而嗟怨,然君子固穷,穷则益坚,决不为“疗饥”而唯利是图,坚持良知,见利思义,嘉言善行。其直情径行,拂友人,逆长官,拒梓人,“执迷不悟”,“固箧之”,决不“坏人心术”。此乃为“未几时,吴中悬之国门矣”作铺垫。其醉翁之意,唯作自我撇清,告知世人,至“丁巳本”镂版时,其初衷未改,一定不易,箧未启,书深,不置喙,不出手,作壁上观,非供稿者也。

研究者“失察”,若明察秋毫,厘清结构,识得其为插叙,剔除之,则“其书”为刻本,豁然开朗,一目了然矣。 “杂质”,余为纯粹,为:

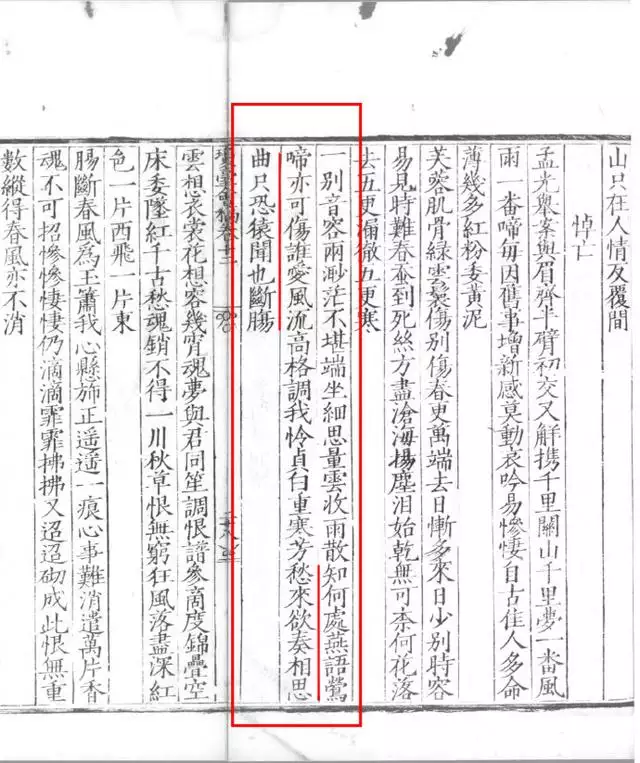

又三年,小修上公车,已携有其书,因与借抄挈归……原本实少五十三回至五十七回,遍觅不得,有陋儒补以入刻,无论肤浅鄙俚,时作吴语,即前后血脉,亦绝不贯穿,一见知其赝作矣。闻此为……

“其书”为刻本,尚有何疑义?

万历三十七年前即有刻本问世。其不乏佐证。

人生不如意者七八,《》抄本难求。文人所据其抄本皆残缺不全,恨未见全帙。袁宏道“第读数卷”,袁小修“从中郎真州,见此书之半”,谢筆制《跋》云“余于中郎得其十三,于丘诸城得十五”。袁氏兄弟之抄本绝非全璧,无可置疑,袁小修突如其来携有全抄本,抄本从何而来?

袁氏欲求得《》全抄本,如饥似渴,然谈何容易!终有“全帙”,无厌,视若至宝,岂会轻易借出?二人相去千里,山隔水阻,人生如参商,如何索还?沈氏食言不肥,久假不归,不但“固箧之”,且流传至浙之嘉兴。袁小修如此慷慨,唯因书贾巳镂版售之,如散花,再购得“一枝梅”,亦非难事,借又何妨?

“丁巳本”之刻印,亦证“其书”为刻本。

异地“梅花”次第开。唯有他地刻本流传,方有“吴中悬之国门”,否则,永无“悬”曰。查阅史料,无觅吴中有抄本之蛛丝马迹。“久经沧海难为水,除却巫山不是云”,然而,“挈归,吴友冯犹龙见之惊喜,怂恿书坊重价购刻”,不难看出,如此惊喜若狂,少见,才多怪也。沈氏“固箧之”,则梓人束手无策,无可奈何;唯刻本流传,解囊购之,则冰释冻解,如愿以偿,吴中之“梅”放矣。

《》盖嘉靖间大名士手笔,嘉靖时已成,梅争早发,览尽无限,一马当先,刻印《》,方赚得盆盈钵满,书贾绝不会无动于衷,呆若木鸡,必闻风而动,祸枣灾梨,刻本应运而生矣。

赵景深先生《评朱星同志<《》三考>》指出:据日本《词语例言》呈邦所传明刊《词话》之完全者有两部:日光山轮王慈眼堂所本与德山毛利氏栖息堂所本,今以前者为初版。二者镂版时间不同。

朱星先生《<>的版本问题》言:

我曾为此事(有无庚戌本)去访问过孙楷第先生。据他说:“国内见到此书版本之多无过于我(这是事实),我只知道最早的版本是万历乙巳年本,未听说过有庚戌年本。

乙巳本即万历三十三年刻本,早于丁巳本十二年,“丁巳本”乃“后生小子”也。乙巳至庚戌约四年,沈德于庚戌年借得《》之刻本,“其书”应为“乙巳本”。

专家、学者皆不辨黑白,看朱成碧,称其为抄本,事出有因。

“未几时,而吴中悬之国门矣”与“原本实少……”之文字,本泾渭分明,各有隶属,然其衔接无间,如行云流水,似乎浑然一体,不可分割,造成后者为前者作阐释之假象,令人眼花缭乱;加之研究者粗枝大叶,蔽聪塞明,故不辨真伪,误入彀中。

若“陋儒补以入刻”指吴中刻本而言,则骑驴觅驴,违情悖理。时沈德寓居苏州,望衡对宇,鸡犬之声相闻,其箧中有之,何会“遍觅不得”?为保其纯粹,何劳陋儒补入?友人瞒天过海,以借阅为名而央求之,沈氏不会拒之于门外,故抄得五回,易如反掌。

必须强调,“其书”绝非所谓“庚戌本”。

沈德记,万历三十七年其借抄《》挈归苏州,冯犹龙“怂恿”,马仲良力劝,似乎是同日同时之事,然而非也。史料载,马仲良“榷吴关”于万历四十一年,五日京兆,及瓜而代,一年离任。故其“力劝”距“怂恿”,已兔走乌飞,寒暑四易。

丙午后之干支纪年依次为:

丁未(万历三十五年) 戊申 乙酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯

丙辰 丁巳(万历四十五年)

马仲良癸丑“榷吴关”,其后方有“吴中悬之国门”,试问癸丑、丁巳间岂有庚戌年?

可以断言,所谓“吴中梓行庚戌本”之事,子虚乌有。

三、《》初刻于万历十年前

《》之初刻时间,研究者梦寐以求能之,为之食不甘味,寝不暖席,然皆臆断妄言,信口雌黄,徒叹奈何!

“陋儒”婢作夫人,忸怩作态,拿腔作势,难备大家闺秀之风范。虽狗尾续貂,饱受弹讥,然其补苴罅漏,聊胜于无,否则,《》岂非残缺不全?

更为重要者,“陋儒”无意插柳柳成行,不经意间留下其补入五回之时间。研究其补入之五回,则探海而得骊珠,《》成书、初刻之时间昭然若揭矣!

陋儒何时代人捉刀?

第五十七回描述永福之情状,云:

只见有个惫懒的,撇赖了百丈清规,养婆儿,吃烧酒……却被那些泼皮赖虎,常常作酒捞钱抵当,不过一会儿,把袈裟也当了,钟儿、磬儿多典了,殿上橡儿卖了,没人要的,烧了砖儿、瓦儿,换酒吃了。弄得那雨淋风刮,像儿倒了,荒荒凉凉,烧香的也不来了,主顾门徒做道场的,荐亡的,多是关大王卖豆腐,儿也灵的上门了。一片钟鼓道场,忽变作荒烟衰草,蓦地里三四十年,哪一个扶衰起废。原来那里有个老,卓锡在这个破院里,面壁九年,不言不语……忽一日发个念头……寻得一砖半瓦,重整家风……当时间唤起法子徒孙,打起钟敲起鼓,举集大众上堂,宣扬此意。……

“重整家风”,需四处化缘,“老”写一篇疏文,请西门庆等“舍财助建”,其“募缘疏簿”写道:

一瞬地时移事异……渐成寂寞,断绝门徒,以致凄凉,罕稀瞻仰。兼以鸟鼠穿蚀,哪堪风雨飘摇,栋宇摧颓,一而二,二而三,支撑靡计,墙垣坍塌,日复日,年复年,振起无人,朱红棂槅,拾来煨酒煨茶,合抱梁槛,拿去换盐换米,风吹罗汉金销尽,雨打化作尘。吁嗟呼,金炫一旦为灌莽榛荆,虽然有成有效,终需否极泰来。……

凡事相依。之兴衰成败,盖朝廷之心也。

吴晗先生引《野获编》卷二七《释教盛衰》条云:

武宗极喜,自列西番僧,呗唱无异。至托名大庆铸印赐诰命。世宗留心醮,置竺乾氏不谈。初年用工部侍郎赵璜言,刮正德时所铸镀金一千三百两。晚年用陶仲文等议,至焚骨万二千斤。逮至今上,与两宫首建慈寿、万寿诸,俱在京师,穹丽亮海内。至度僧为替身出家,大开经厂,颁赐天下名刹殆遍。去焚骨时未足二十年也。

五十七回描述之衰败,乃嘉靖铲除之写照。逐僧侣,没产,熔像,倾颓,“罗汉金销尽,化作尘”,僧侣逃遁,门徒断绝。陋儒含沙射影,担心世人不知其写嘉靖事,特用“蓦地里三四十年,哪一个扶衰起废”一语,而嘉靖朝,计四十五年也。

正德,,嘉靖,扫荡之,陋儒言之曰“一瞬地时移事易”;万历,云行雨施,皇恩浩荡,起死回生,东山再起,陋儒言之曰“否极泰来”,何其恰如其分!读后不禁慨叹,其与史实如此契合,毫厘不爽,陋儒处心积虑也。

两件募缘之事与万历初状况相吻合。

明文学家陈铎,亦即《》之 ,其有《》一首,写万历初失势、冒充之行径,可印证其完全合史实。

道 人

称呼烂面,倚称,哪有师传。沿门打听还经愿,整夜无眠。长布衫当袈裟施展,旧家堂作像高悬。宣罢了卷,食儿未免,单顾嘴不图钱。

嘉靖帝“晚年用陶仲文等议,至焚骨万二千斤”,其“晚年”,定为其人生最后十年,可也,即嘉靖三十五年至四十五年。其“焚骨”拟于嘉靖三十七八年间,至其驾崩仅七八个年头;嘉靖后之隆庆为六年,二者计十三四年。万历帝倾力推崇,咄嗟立办,兴起盛大,而“去焚骨时未足二十年”,以此推知,于万历三四年时,兴之勃也,倏尔已燎原矣。

之举耐人寻味,来华,“面壁九年,不言不语”,忽一日突生“重整家风之念”有其言外之意。暗示其嘉靖末至,经隆庆,郁郁而蜇伏;万历帝即阼,“度僧为替身出家,大开经厂,颁赐天下,名刹殆遍”,勃兴,声势浩大,其方扬眉吐气,跃跃欲试,企望遂其心愿。未建,经未印,仅开始奔走募缘,此乃万历之肇、坊间待兴之写照。而陋儒补写之内容源于生活,又处心积虑写实,故其捉刀代笔,当于万历五年左右。

沈德指出:“原本实少五十三至五十七回,遍觅不得,有陋儒补以入刻。”陋儒捉刀,系为刻本补写,此为信征。可知《》之初刻本于万历十年前问世。

赵景深先生《评朱星同志《》三考》云:

孙楷第初版本的《中国通俗书目》卷四就已经著录过《》他所见过的最早的版本。他是这样说的:“日本京都帝大明本,大型。书名《词话》,半叶十一行,行二十四字,疑是隆、万间刊本。”隆庆(1567—1572)比 万历元年还要早六年。

《》初刻于万历十年前,恰与“隆、万间刊本”吻合无虞。

至此,已知《》之版本有:万历十年前刻本,乙巳本,丁巳本,崇祯系统散说本、《新刻词话》本,清初张竹坡评本《》

四、“吴中悬之国门”之“丁巳本”辨

“吴中悬之国门矣”,其刊本俗称“丁巳本”。有关“丁巳本”之研究,存有舛误,仍需研究讨论,以正本清源。

(一)“丁巳本”并非《》之初刻本

“不知有汉,遑论魏晋。”诸多研究者不知于“丁巳本”之前,已有万历初之刻本、“乙巳本”问世,故将“丁巳本”甚或“介休本”《新刻词话》认定为《》之初刻本,实妄言也。吴弄珠客序,介休本当是丁巳本之翻刻本。此为确论也!

有研究者异口同声,称介休本《新刻词话》为《》初刻本;即使为大方,亦持是说。

介休本,原名为《新刻词话》,俗简称《词话》,上文己证,介休本乃丁巳本之翻刻本,不可僭越妄称为初刻本。

新加坡董玉振先生不远万里,跨洋越海,径到故宫博物馆,叩关启箧,终得审察介休本,一睹庐山真面目。其《介休本形态及批注时序细考》曰:

介休本在故宫博物目录上和国会胶片上的标题均为《新刻词话》,但首册题签和中缝标题均为《词话》,十卷一百回,分装二十册……

前头缺失的六个各回最后半叶面,在书中看是印制时缺少这半个刻版所致,这半页与前半页为一完整叶,即:不是印制成书后才丢失书叶的,而是印制时缺少这半面刻版。由此可以明确判断:介休本不是该版的初印本。

介休本有批点,删补订千余处,尤其是对 的“删补订”,修改了原有的漏刻、错讹、重刻之处,校订细致,文句更加流畅……

铁证如山,介休本绝非初刻本,移,此论不可改。用于镂版,“新刻”就是“重刻”,如明末凌蒙初《初刻拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》,循规蹈矩,可为例证。所谓“新刻”即是“初刻”之说,偷换概念、玩弄文字游戏耳。

董玉振先生功不可没。

日本洋田瑞穗《的研究与资料》介绍:

《词话》版本的发现对研究中国的人是一个鼓舞。日本日光山轮王慈眼堂所《词话》与图书馆所为同一版本,近年发现的德山毛利氏栖息堂所本《词话》是更为完整的版本。目前这三种版本是我们所知的《》的最早刻本。

显而易见,目前已发现《》有三种版本,则明清时曾有过不同时期之三次刊刻。

朱星先生的《的版本问题》亦言:

我国(现存)最早的万历本(介休本—笔者)是万历丁巳年(应是崇祯年)的,但五十二回还缺了二叶。影印时用崇祯本补上。但在日本发见的丁巳年(崇祯年)词话本却不缺(王利器先生所)……

同是崇祯本,又有差异,说明其亦有两次刻印。

仅从刻印之次数亦可证明,介休本绝不是初刻本。

叶桂桐先生在其大作中再三强调:《新刻词话》不是初刻本,而晚于“崇祯本”。

(二)“介休本”并非“丁巳本”

即使大咖亦不辨菽麦,混淆“丁巳本”与“介休本”,认为“丁巳本”即“介休本”,否定“丁巳本”之存在。《新刻词话》,1930年发现于山西介休县,故名之曰“介休本”,以区别于万历四十五年之丁巳本,且有利于论证。

黄霖先生《行香子与词话的刊行》写道:

这个事实(《新刻词话》本中为避皇帝朱由校的名讳——笔者),的确有力而生动地说明了《词话》刊刻的过程;假如这一百回的大书从万历四十五年由东吴弄珠客作序而开雕的话,刻到第五十七回时,泰昌帝朱常洛还未登基,所以正文中“了常娥”常字还没有避讳,而刻到第六十二回时,天启帝已经接位,故在以后的各回中均避“由”字讳,而第九十五、九十七回中的“吴巡检”尚未避崇祯帝朱由检的讳,故可确证这部《词话》刊印于天启年间。

引文由避朱由检之讳而得出“《词话》刊印于天启年间”之结论,方枘圆凿,与史实悖逆。

黄霖先生自相矛盾矣,在同文中,其另有引文:

《目知录》卷二十三:崇祯三年,礼部奉旨颁行天下,讳避太祖、成祖讳,及孝、武、世、穆、神、光、熹七宗。

故避帝讳为崇祯三年后之事。由此推知,《新刻词话》镂版竣工于崇祯三年之后,实为“崇祯本”;今后,不可再将介休本称作万历本。所谓《新刻词话》“刊印于天启年间”之说,了不可信。

因避讳令仅涉及已薨之帝,崇祯帝甫践祚,故《词话》不避其讳。

沈德记“未几时,吴中悬之国门矣”,洎“马仲良榷吴关”之万历四十一年,至万历四十五年丁巳本刊刻流行,其间仅四五年,用“未几时”恰如其分,而延宕至崇祯三年后,至少亦矣,岂可言“未几时”?

黄霖先生之论混淆“丁巳本”与“介休本”,将二者合二为一,否定丁巳本之存在。

郑振铎先生《谈词话》指出:

半年以前,在北平忽又发现了一部《词话》(即《新刻词话》——笔者注),那部书当是最近于原本的面目的……和崇祯版对读了一过之后,觉得其间颇有些出入、异同。这是万历间的北方刻本,白绵纸印……当是今知的最早的一部《》,但沈德所见的“吴中悬之国门”的一本,惜今已绝不可得见。

介休本为北方刻本,並非“吴中悬之国门”之“丁巳本”。二者乃不同时期之两种刻本。介休本保留有东吴弄珠客序,当是丁巳本之翻刻本。

(三)丁巳本之卷前《四贪词》为冯梦龙添加

《》卷前有“酒色财气”《四贪词》一首。

“酒色财气”作为完整词语,最早见于宋范晔《后汉书•杨秉传》,元马致远《黄粱梦》第四折亦提及之。真正堪称诗者,当数宋时林了元、苏轼、宋神宗、王安石等于大相国粉壁上所题之诗。堪称词者,先有元时汤舜民【黄钟•山对子】,后见于《》卷首,再之,万历十七年,大理评事雒于仁上神宗《酒色财气四箴疏》;然三者字句了然不同。

明冯梦龙之《警世通言》第十一卷《苏知县罗衫再合》,注:青海抓住“酒色财气”大做 ,铺排为“楔”。略引述于下。

杭州才子李宏,三科不第,欲渡钱塘,往严州访友。至江口,登秋江亭,见亭壁有题词《西江月》,数说酒色财气之短处:酒是烧身硝焰,色为割肉钢刀,财多招忌损人苗,气是无烟。四件将来合就,相当不欠分毫。劝君莫恋最为高,才是修身正道。李宏不以为然,挥笔和词一首:三杯能和万事,一醉善解千愁;和顺喜相求,孤寡须知绝后。财乃润家之宝,气为造命之由,助人情性反为仇,将论何多差缪。李生不觉神思,伏几而卧,朦胧中,美女四人,衣黄、红、白、黑,自外而入,谢李生为其仗义执言,解释前冤。四女实为酒色财气之精。后四女相争:酒骂色盗人,色骂酒专惹非灾,财骂气能伤肺腑,气骂财,能损情怀,又厮打一片。其诗言酒之害:平帝丧身因酒,江边李白损其躯。劝君休饮无情水,醉后教人心意迷。言色之害:尾生桥下水,吴国西施事可怜。贪恋花枝终有祸,好姻缘是恶姻缘。言财之害:有财有势是英雄,命若无时枉用功。昔日石崇因富死,铜山不助邓通穷。言气之害:自刎在乌江,有智周瑜命不长。多少阵前雄,皆因争气一身亡。

冯氏之《警世通言》第十一卷,将“酒色财气”演绎发挥得尽致,其深谙其害。

《》有序二,其一署名:万历丁巳季冬东吴弄珠客漫书于金阊。金阊,在苏州,黄霖先生认为“弄珠客”即冯梦龙,然也。其序言:

《》秽书也……然 亦自有意,盖为世戒非为世劝也。如诸妇多也,而独以、李瓶儿、春梅命名者,亦楚梼杌之意也。盖金莲以奸死,瓶儿以死,春梅以死,较诸妇为更惨耳;借西门庆以描画世之大净……余尝曰:读《》而生怜悯之心者,也,生畏惧之心者,君子也,生欢喜之心者,小,生效法之心者,乃耳。友人褚孝秀,偕一少年同赴歌舞之宴,衍至,少年垂涎曰:“男儿何可不如此!”孝秀曰:“也只为这乌江,设此一着耳。”同座闻之,叹为有道之言……青海出版社《中国古典文学》第六卷第80页

序中言及色、酒、气,且特举少年“欢喜”、“效法”之事,表明之刻不容缓;冯氏可能联想到《苏知县罗衫再合》中“酒色财气”之故事,而创作出“四贪词”,借“丁巳本”刊刻之机,公之于世,以达“世诫”之意。

有研究者提及《》中“陈四箴”,且与雒于仁之“四箴疏”勾联,以此论断《》成书于万历间。

万历十七年,雒于仁陈“四箴”,然其《酒色财气四箴疏》逆龙鳞,神宗震怒,结果“此疏不可发外”而“留中”,秘而不宣,故世人不知。雒于仁因此事罢官,天启初,得赠光禄大夫。

似乎有这种可能,至天启,世人不知其文但知其事,因钦佩其死谏之精神而志之,崇祯时,于《新刻词话》中添加“陈四箴”这一姓名。

王汝梅先生《简明注释全本张竹坡之一奇书校注说明》指出:

“四箴”取“居敬、穷理、克己、存诚”之意,这是当时做人的四项原则。作为的姓名,不可能取“酒箴、色箴、财箴、气箴”之义。“陈四箴”与所谓“酒色财气”无关系。

王先生金声玉振,其论至当不易。以“陈四箴”。

五、“原本”指兰陵笑笑生之原稿本

沈德“原本实少五十三回至五十七回”云云,“原本”,指何而言?

研究者不假思索,脱口而出:刘承禧之全抄本。概据沈氏所言“今惟麻城刘延白承禧家有全本”也。然一叶障目不见耳。

研究者似乎忘记兰陵笑笑生之原稿,将之抛到九霄云外矣。

兰陵笑笑生呕心沥血,耗费生命,撰写《》,绝非为了私下,“孤芳自赏”,匿于箧中;亦非仅为不时抖出数页,让人传抄。其雄心勃勃,欲祸枣灾梨,流行天下。否则,将无声无臭,其“寄意于时俗” “指斥时事”之宏愿,将无根无蒂,付之东流。“问渠那得清如许,为有源头活水来。”所有《》之刻本,无论是初刻或是重刻,皆源于兰陵笑笑生之原稿;其重刻本皆依据、复制前刻本而已。

源,出山则污,《》在传刻过程中,时有改动,然除五十三至五十七回外,亦为体外“小手术”,并未伤筋动骨,换肝切肺,故无伤大雅,内容大同小异。

陋儒补入之五十三至五十七回,各版本皆有之,且内容基本雷同,可得出唯一之结论:“陋儒补以入刻”之事发生于初镂之时,故“原本”为兰陵笑笑生之原稿本。若不为原稿本缺失,而发生于任何一次重刻,则该五回必如猪象、龙蛇,大相径庭。因为《》镂刻于异时异地,书贾相隔千山万水,各不相谋,各行其是;“陋儒”非为同一人,思想有别,言殊俗异,文思不齐,笔力不一,补入之内容必千差万别;然事实非也。

如若兰陵笑笑生之原稿完好无损,该五回缺失,其后人完全可以据原稿弥补之,何需陋儒补以入刻?

试问,之一个抄录者抄于刻本乎,原稿乎?

惧“始祸”,兰陵笑笑生穷尽心思埋名隐姓,形匿迹。其绝不会大门,接纳八方抄录者,即使“向阳花木”、“近水楼台”亦不能得逞,否则,《》之 问题则不会成为难解之谜。故一切抄本皆源于刻本。

众所周知,至万历三十三年,“惟麻城刘承禧延伯家有全本”,如若53—57回“遍觅不得”,书贾何不拜访刘氏而求之?显然,刘氏之“全本”不全,亦缺失之。其所抄本应抄于刻本;万历十年前即有刻本流行,时徐文祯购之耳。

沿波讨源,沈氏所记“原本”,指兰陵笑笑生之原稿也。

叶桂桐先生《《》病例切片:53—54回》写道:

崇祯本《》53—57这五回有着内在的统一与协调,《新刻词话》这五回中前二回与后三回风格迥然不同,53回与54回风格统一,是一体的两回,55—57回风格一致。《新刻词话》53回与52回情节紧密连接,丝丝入扣,54回与55回却明显卯榫不合。《新刻词话》第53、54回显然是后“嵌入”进去的。崇祯本评改者在眉批中所说的“得此元本”,是指手抄本《》,这正是《新刻词话》中53、54回的 的文献证据。(详见拙作《“万历本”晚于“崇祯本”的文献依据—论“崇祯本”评改者眉批中“原本”、“元本”的版本学的价值》)

大作寻根究底,细致入微;先生治学态度严谨,令人赞叹、钦佩。

即使《新刻词话》53、54回与“崇祯本”有异,但55、56、57回确如沈德所言,“实少”也。

《新刻词话》第54回写“应伯爵隔花戏金钏”:

一个韩金钏,霎眼挫不见了。伯爵蹑足潜踪寻去,只见在湖山石下,一条红线,抛却万颗明珠。伯爵在隔离篱笆眼,把草戏她的牝口。韩金钏撒也撒不完,吃了一惊,就立起,裤腰都。骂道:“硶,恁尖酸的没槽道!”面都红了,带笑带骂出来。伯爵与众人说知,又笑了一番。

沈德寓目“乙巳本”、“丁巳本”,断言53—57回“鄙俚”,此引文应为有力之证据。进而言之,“乙巳本”、“丁巳本”、“崇祯本”、《新刻词话》之该五回,皆有“鄙俚”之病灶,可谓之“家族遗传”,表明数种版本同源;其“母”唯一,只能为兰陵笑笑生之原稿本。

《》 之原稿“实少五十三至五十七回”,乃不争之事实!

六、《欣欣子序》绝非清人作伪

近年,研究者无意于《》之文本,移情别恋,考证序、跋,长篇累牍,津津乐道,标新立异。

叶桂桐先生《病理切片:53—54回》言:

《》三个序跋在《》主要版本中存在方式,我已经做出这样的叙述:刻印于上述四种《》刻本上的序跋共有三篇,为东吴弄珠客序、廿公跋、欣欣子序。这三篇序跋的写作时间为:东吴弄珠客序作于明万历四十五年(1617),廿公跋作于明崇祯十四—十六年(1641—1643),欣欣子序作于清初。这三篇序跋在上述四种《》刻本中的刻印情况为:初刻本《词话》开端有东吴弄珠客序,这有薛冈《天爵堂文集笔余》为证;崇祯本《》甲系也在卷端收录了东吴弄珠客序;崇祯本《》乙系不仅收录了弄珠客序,又在其前加了廿公跋;《新刻词话》不仅沿袭了崇祯本乙系,收录了廿公拔、弄珠客序,又加上了欣欣子序(这是本的顺序,日本栖息堂本顺序不同)。

该论认定:欣欣子序作于清初,晚于廿公跋,东吴弄珠客序。此论尚需商榷。

著书者无不渴望著作能四方流行,天下皆知;同时,又多附序文,或自序,或代序,言明写作之原因、目的、过程,加以评介等。《》描写,绘形绘色,大肆铺张,易被攻讦为导欲之秽书,则更渴望有序加以辩驳,力排众议以正名。

欣欣子巧舌如簧,振振有词:

窃谓兰陵笔笔生作传,寄意于时俗,盖有谓也……无非名人伦,戒奔,分淑慝,化,知盛衰消长之机,取报应之事……其中未免语涉俚俗,气含脂粉。余则曰不然。关睢之作乐而不,哀而不伤……此一传者虽市井之常谈闺房之碎语,……其他关系世道风化,惩戒,涤滤洗心,无不小补。譬如房中之事,人皆好之……(者)陷命于,所不能逃也;阳有王法,幽有规,所不能逭也。至于子,妻子,祸因恶积,福缘善庆,种种皆不出循环神之机……

欣欣子笔泄长江之波,洗恶名,去白眼,止唾骂,其序为《》不可或缺之辩词;遏匿其恶,宣扬其善,力透纸背,合乎代序之规,遂乎 之意;方显友人之义气。以此论之,欣欣子序乃应初刻本之需而撰写。

万历十年前之初刻本,应有《欣欣子序》。

沈德寓目乙已本、丁巳本,应见到过欣欣子之序,于其所记史料中可寻到蛛丝马迹。

沈氏“一见知其赝作矣”,原因之一为其五回中“时作吴语”,所据何也?

抽丝剥茧,又以此可证《》之本体语言非“吴语”。今人断言《》之本体语言为“山东方言”,无不得益于“兰陵笑笑生作《》”之语,概莫能外,而沈氏何尝不如此!先入为主,正是欣欣子序中“兰陵笑笑生”之标示,方有沈氏其五回“时作吴语”之论断。

《》写于嘉靖,成书迟亦不逾隆庆,初刻于万历十年前。推定兰陵笑笑生成书时已花甲,至清初已一百三十余岁矣(万历48年,泰昌1年,天启7年,崇祯17年,清初数年)。即使退一万步,延宕至有史料可据之万历二十四年,其亦百岁有奇。是年,吴县县令袁宏道,致函索问《》之“后段”;《袁中郎全集》书牍《董思白(其昌)》云:“《》从何而来?伏枕略观,云霞满纸,胜枚生《七发》多矣处,后段在何处?抄竟当于何倒换?幸一的示。”其时,《》书成,拟定兰陵笑笑生已“知天命”,至清初,早已长眠于九泉,地下修文。

欣欣子序若为清人作伪,序中却言“我友笑笑生作《》”,以为友,岂不荒唐!清人作伪,不称其为友,反而更易瞒天过海,掩人耳目,更具迷惑性;称之为友,画蛇添足,明目张胆作伪,众目睽睽,反而漏出大破绽,必为世人所不齿。事与愿违,清人竟如此愚不可及?再之,该清人称兰陵笑笑生为“我友”,其年龄应与之相当,其作序时亦逾百岁,能否?所谓“清人”,实为子虚先生。

薛冈《天爵堂文集笔余》未提及欣欣子序,仅言及东吴弄珠客序,无需大惊小怪,事亦有因也。

《词话》,欣欣子序、廿公跋、东吴弄珠客序俱全;《新刻绣像原本》有东吴弄珠序、廿公跋,为崇祯本;《张竹坡评》唯具谢颐(谢肇淛)序,为清刻本。薛冈所见或为后二者,自然不会无中生有,语涉欣欣子序。

沈德见过“丁巳本”,而“丁巳本”中有“东吴弄珠客序”,其却视而不见,三缄其口。因而,不可因此而否定丁巳本具有东吴弄珠客序,同理,薛氏所记,不足以证明《欣欣子序》为清人作伪。

综上所述,《欣欣子序》绝非清人作伪。《》初刻本具有《欣欣子序》,后来之部分刻本保留之,率由旧章耳; 之,率性耳。

对于序跋,刊行者存之删之,可谓,决无定数、定式,故不可以此为据确定欣欣子序产生之时间。

至于序跋之排列顺序,亦然,“流行者”心血,以一己之好恶而为之。如叶桂桐先生所言:本中欣欣子序殿后(?),而“日本栖息堂本顺序不同”;俗谓“介休本”,却亦将欣欣子序冠于前。

叶桂桐先生尚言

将欣欣子序与廿公跋 《》 的说比较,可以明显地看出,欣欣子序后出,而廿公跋早出。不然欣欣子序中明确地说《》的 是“吾友兰陵笑笑生”,而廿公跋却说《》的 是“世廟时一钜公”,那样好不确定是不应该的。因此《廿公跋》作于前,《欣欣子序》写于后,这同样也是不争的事实。

此论谬也,因为其论据不能证明论点。

言及 :欣欣子序言其籍贯、化名,而廿公跋言其朝代、身份,有何“不确定”,二者相辅相成,有何“不应该”?岂能由此得出跋早序晚之结论!

序、跋,黄霖先生从文字之形体方面着眼,其大作写道:

今见《新刻词话》卷首的序跋也不统一,欣欣子序文字讹误甚多,而东吴弄珠客序及廿公跋却“正确无误”,显得“非常特殊”,而这一序一跋所刊刻的字体欣欣子序也不同,一用宋体,一用写体,且东吴弄珠客序称书名为《》,而不称“词话”,与欣欣子称“词话”相杆格;如此等等,无非说明先有东吴弄珠客的序而欣欣子序是后出的。

此言论据虚假,其结论自然谬误。

欣欣子序文之字确有不规范者,称之曰“讹误较多”,似可。然东吴弄珠客序与廿公跋亦绝非“正确无误”。前者中盖、劝、妇、惨、画、、尝、宴、悯等,后者中盖、尽、、冤等亦为讹误。一者“齿缺”,一者“狗窦大开”,半斤八两。显然引文中之一贬一褒为不实之词。

以刊刻的字体不同,得出两序产生时间之先后,证据甚不充分,难以服众。

书名,“欣欣子称‘词话’”之说系无中生有。欣欣子序之正文,提及书名,皆称《传》,从未言“词话”云云。

摘抄于下:

a、窃谓兰陵笑笑生作传。……

b、爰罄平日所蕴者著斯传,凡一百回。

c、此一传者虽市井之常谈……

d、吾故曰笑笑生作此传者盖有所谓也。

四者皆称其为“传”。《》脱胎于《》,乃其旁逸斜出者,故其初名似为《传》。值得注意的是,廿公跋称“《传》为世时一钜公寓言”(亦可作《》传为……);显然,二者称谓相同,闭口不提“词话”二字。而东吴弄珠客之序题为“序”,正文中四次言“”;三者均未涉“词话”。故《欣欣子序》之标题为《词话序》,当是《新刻词话》刻镂者所更换、添加。

东吴弄珠客序称《》,而不称《传》,盖如同今人称《》为《》,无伤大雅。

欣欣子序重“正名”,廿公跋重“流行”,东吴弄珠客序重“读法”,各有重点,各司其责,乃研究《》不可或缺之史料。

总而言之,《欣欣子序》撰写于万历十年前,为初刻本而作;东吴弄珠客序撰写于万历四十五年,为丁巳本而作。

七、《廿公跋》辨

《新刻词话》具有《廿公跋》。其为书商张目,其言:“今后流行此书者,矣。”发人深思。

书成,需流行之,担心书商因《》“”畏惧获罪而不敢刊行,故以“今后流行此书者,矣”鼓动之。显然,此乃 之口吻, 之所为。即使其授意他人撰写, 当为幕后指使者。

有人撰文提出《廿公跋》是重刻者所为,谬也。书商刻印乃以盈利为目的,恨不得垄断市场,独家销售,岂会分一杯羹于他人,煽动他人刊印?其证据是一位日本学者发现了清代书商印刷《廿公跋》的残片,姑且不论其所言之真伪,但是,《》产生于明代,清人重刻,有可能是重刻复制初刻本中的《廿公跋》。所以,《廿公跋》是清人的观点不能成立。

结 束 语

质疑,亦是一种应和。若高论出,无褒无贬,无声无臭,如入死寂之荒漠,实悲哀也。质疑,去伪存真,吹沙显金,乃每个研究者应具备之学术良心,应不悔不弃。

“金学界”应提倡之,有异议,则打出旗号,挺枪跃马,大喝一声:“我来也!”杀个落花流水,痛哉快哉,此君子所为也!百家争鸣,百花齐放,如此,“金学界”才会红杏枝头春意闹,研究才会突飞跃猛进,以至硕果累累,盛况空前。但愿此精神能发扬光大,蔚然成风。

《文化》第31期

以上就是与崇祯丁巳年是哪一年相关内容,是关于的分享。看完崇祯元年是哪一年后,希望这对大家有所帮助!