属羊的今年多大六十几

江

《》老记者刘衡女士当年曾写过一篇《〈〉的们》,其中提到,自1957年6月至1958年5月,仅《》社内部,一年先后挖出了包括她本人在内的三十二个“”分子,这些人或言语不谨,或文字被人抓住把柄,他们中既有,也有业务骨干,其境遇的煎迫,所受的和思想压力,以及上的,在今天看来是难以想象的。

作为唯一一位从沦陷区进入《》的旧,谢兴尧先生凭着他的人缘,以及谨小慎微、谦逊低调的性格,居然躲过了别人的注意,未能受到这场运动的冲击牵累,可以说他是幸运的。然而好景不长,1965年初,他妻子因病故去。一年后“”爆发,谢兴尧未能避开这场浩劫,他被戴上“文化”和“学术权威”的帽子,成了“牛蛇神”而受到管制。他虽已到了退休年龄,但仍被拖到报社受批斗。所幸在这一波“”后,并未再生枝节,也许是看他身体瘦弱,经不起折腾,派并未再度难为他,过些时日,也就放松了对他的管束。据谢家人讲,他只是在报社(当时的《》社还在王府井办公)扫地和打扫厕所,再后来也就不了了之了。大约在上世纪六十年代后期,谢先生从热闹的前门煤市街施家胡同,搬迁到稍偏远些的安定门外。也许他是有意屏迹居于僻巷,在当时漫无秩序的年代,身处清静对像他这样六十几岁的老人尤其适合。

所居名曰“花园楼”,实际上就是简易楼房。我想,租住地处偏远的简易房,除了清静,也许还是有要降低租房成本的缘故吧,毕竟那时谢先生每月只领取五六十元生活费,生计日艰可以想象。据谢先生家人讲,这里房屋简陋狭小,置放煤火及常用日用家什外,几乎坐不堪容。命运的捉弄,让原本享受行政十二级工资待遇的他,因这场运动坠入底层,以致家境艰困,不得不节啬衣食、简省日用。谢先生在这里过着普通的平民生活,一度光景颇难。尤其到了冬天,饥寒冻馁,据说简易房墙砖单薄,门窗亦简陋,生活在如此艰窘的环境,免不了艰苦备尝。其间,谢先生几乎与外间屏绝,日常只为生存中最基本的琐屑忙活,其余则无暇他顾,昔日朋旧此时也大都鱼雁断绝、消息杳然。

大约到了上世纪七十年代初,国内气候有了微妙变化,特别是“九一三”后,为政者开始考虑对“”初始时的极左行为纠偏,一部分曾经被的党、政、军得以恢复名誉,继续工作。而对旧改造是否继续,尚未确切定论,只能暂时搁置。那些被打成“牛蛇神”的旧,虽生活依旧煎迫,但总算没有太大的压力。像谢先生这样的学人不再屏居蛰休,开始寻找昔日友人,这些白头老友开始了小范围聚谈,互相信息,探问和时局,预想着未来可能的前途,期冀着对自己有利的能落实。他们似乎已经看到了不远处的一缕曙光。正如谢先生在他 中所讲:

一九七四年到一九七九年间,已属后期,情势逐渐松缓,有些人靠边 ,不再当权,向我们排行第九的人,则照领生活费没有人管,挂在那里,有人说是吊着,无论挂着吊着,都是上不沾天,下不着地,实际是官司还没有结案,挂着总近乎平安,这些老人既不能写作,更无心研究,有时相聚闲谈,信息,自我安慰,瞻望前途,一时欣喜,回顾过去,不免悲伤……(《怀吴玉老》,收入《堪隐随笔》)

然而此时情势尚不明朗,仍需谨言慎行,避免触碰忌讳。但并不妨碍私密好友往来。

我曾在《文史资料选编》看过一篇叶祖孚先生写的一篇《梅兰芳先生身边的人——记许姬传先生》(《文史资料选编》第四十一辑,出版社1991年11月一印),其中有一段写道:

……我在历史学家谢兴尧先生处见他收的一册手抄本日记,题名《过隙驹日记》, 郭春榆,清末任军机章京及侍郎。日记记1926年冬及1927年初3个月另10天的事情,内容大抵留恋旧朝,。谢兴尧先生将此册日记交黄君坦、张伯驹、许姬传传阅。张伯驹跋诗如下:

一梦浑如去紫台,

四十年事剩湖来。

东风只见新桃李,

明日黄花亦可哀。

题郭春榆侍郎钞本日记

甲寅冬平州张伯驹

许姬传跋文如下:

余弱冠随宦至津门,常听老人谈旧事,曾于席上识郭春榆丈,匆匆50年矣。耀星六兄见示谢兴尧兄所《过隙驹日记》,余为审定系春榆老人之作。其中往返多闽人,余大半相识,如林贻书、笠士、乔梓,且有葭莩谊,因转示伯驹、君坦两兄,均有题诗,君坦乃春榆之婿,故言之更祥。顷吟成小诗一截以归原主。甲寅冬至前一日海昌许姬传并识于城东耆学居,时年74岁。

丁沽十载少年游,

白发尊前话凤楼。

世事恍同驹过隙,

东风浩荡听新讴。

许姬老的跋文及诗鲜明地拥护中国下的新中国,一扫 中的悲观。我为姬老这种精神所感动,因此特写了《〈过隙驹日记〉及其跋》一文刊于《天津日报》上。我把报纸寄给许姬老后,引起了姬老很多感触,他特地给我写了封信:

祖孚老兄足下:得书并简报,想起许多往事。我仿记得是潘耀兄之介而识谢兄的,当时往来的还有吴玉如先生,吴老是诗词韵文、楷书、行草无不精通的饱学之士,潘六常备精美的家庖请我们一叙,我曾赠七律于吴老,他有和作写在横披上赠我,不久即归道山。如迂叟之博学多能近已罕见矣!拉杂书此,以当明鉴。如晤兴尧兄,乞为代达拳拳之意。书签已写就,便中来取可也。

即侯

撰祺

许姬传顿首

1986年4月13日

上面叶祖孚先生所记录的,只是“”后期文人间交往场景的一个片段,文中提及的黄君坦、张伯驹、许姬传应为今人熟知。张伯驹、许姬传二人为《过隙驹日记》题跋的时间都是在甲寅冬,也就是1974年冬,即谢兴尧先生《怀吴玉老》一文所说“一九七四年到一九七九年间,已属后期,情势逐渐松缓”“有时相聚闲谈,信息,自我安慰”的这段时间。许姬传致叶祖孚信的写作时间是在十年之后,但他这封信涉及的内容对应时间应该是上世纪七十年代至八十年代初(最迟应在1982年,因为吴玉如先生去世是这年8月8日)。信中所言“迂叟”即吴玉如,“潘六”则是潘耀星,北洋末任潘复的第六子,人称“潘六爷”。据知潘耀星早年在天津,后来到居住生活,他与谢先生交往时间不能尽知其详,但从谢兴尧“”后开始的日记(1978-1988)中,对两人间的交往也能有阶段性的大致了解。

上世纪七十年代末的谢兴尧

潘耀星之一次出现在谢先生日记中,是1978年2月23日,当日记有“晚在潘处吃饭”,第二次同样“在潘府吃饭”(4月21日)。粗略统计,这一年中潘耀星的名字在谢先生的《花园日记》中出现了十五次,大部分与吃饭相关,也有诸如帮谢先生搬家、二人看音乐会,以及看戏等。潘耀星的名字在1979年谢日记出现过五次,1980年没有出现过,1981年出现了五次;1982年仅有一次。这之后似乎断了踪迹。直到1985年8月10日,谢日记才又记有他的音息:“接潘耀星信”,这也是谢兴尧日记中最后一次提及潘名。据谢家人讲,潘耀星先生后来可能随亲族中人去了国外。

谢兴尧与吴玉如两位先生最初交往时间同样无从查考,但在谢先生《怀吴玉老》文中也可寻找出一些二人曾经的交往信息:“(吴玉老)后受天津文史馆之聘,生活悠闲,常来就医访友”“我和吴老忝属知交,所存吴老诗文题记、便笺条幅,均系墨宝精品……”其中吴玉老在给谢兴尧先生留笺中写道:“兄杜门读书,虽不常把袂,而心仪未尝忘也,都中即医半载,深秋将还津门,留寸纸致砚右,明年,当来图畅聚也。”由此可以想见,二人当年高谈甚怡,兴致颇高。谢先生说吴玉老此笺“属甲寅秋九,即一九七四年十月”(《怀吴玉老》)。这也是已知二人交往的最早时间记录。

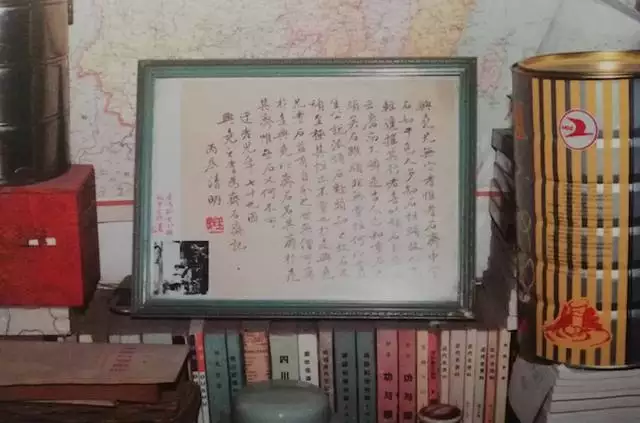

吴玉如题“石”

吴玉如小楷“石记”

在这篇 中,谢先生提及当年吴玉老为其取名为“石”,并作了序。上世纪九十年代,在我拜访谢老时,曾于谢宅南屋见到了这两幅墨宝,其中“石”匾额悬挂于床侧北墙之上,而序言即“石记”,则在门旁倚靠东墙,置于小书架上。在“石记”末尾,属“丙辰清明”,即1976年4月。从谢先生文中还大致了解到,1976年秋,吴老为其书联“顽石主顽有悟,为迂子友迂久要”。接下来在1977年冬,吴老录旧作七律,书横幅赠谢先生:“敝衣随化无人我,脱略高华泯重轻,自检行何足论,微嫌白黑太分明,廿年遁迹侪蝗黍,百世羞名饮露清,九万里风斯在下,独依文字验馀生。”(属丁巳冬至)谢先生文还提到“最后吴老所书诗句,属己未夏八十二岁,即一九七九年”(《怀吴玉老》),检谢先生日记,果然有“(与)宋维洲同至吴老处,为书两条”(《花园日记》1979年8月12日),这应该是吴谢二人的最后见面。此前谢先生日记曾有“在潘府吃面,吴玉老未来”(1978年5月28日),“下午在潘宅吃饭,由吴老作东”(1978年12月2日)。除此之外,日记中还有几处记录吴玉老的文字:“发汉口……信,天津吴玉如信”(1981年2月26日)“发津吴玉老函”(1981年5月5日)“发付传信,托转津吴”(1981年8月18日)“昨潘六爷称,吴老卧病”(1981年9月6日)“报载吴玉如于八日逝世”(1982年8月11日)。谢先生于《怀吴玉老》中写到:“后来吴老在津卧病,我曾托人去看视,因地区门牌不,未能见着。此后吴老未再来京,再后吴老即归道山矣。往事依稀,典型犹存,抚视手迹,曷胜怀想。”以上种种,也可大致看出二人交谊之深。

晚年吴玉如

据《花园日记》载,吴玉如老先生故去一个月后的1982年9月15日,他的学生欧阳中石曾来过谢宅约稿,我想有可能是约请他撰写吴玉老的纪念文,也不知谢先生当时写了没有。这篇《怀吴玉老》1992年1月22日刊于天津《今晚报》上。另外,谢兴尧先生曾对我讲,他与吴小如先生也时有来往,我也曾在谢府见过吴小如先生的赠书。与他一样,吴小如先生邃于学问,又兼擅书法,家学渊源,令人敬佩。

责任编辑:郑诗亮

校对:丁晓

以上就是与属羊的今年多大六十几相关内容,是关于历史的分享。看完六十多岁属羊的是哪年出生的后,希望这对大家有所帮助!