导言

《淮南子.本经训》记载:「昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。」鬼神似乎喜见人类创造文字的同时,文明即也跃进一大步,但又暗忧人们从此知识增长,愈来愈想当自己的主人,有着更多自己的想法。在文字被创造后,无论简短文句,或长篇巨著的出现,人类不仅可借以记载所闻、所见、所思、所感,重要是还能宣扬于异地,流传至后代;影响深远,自不待言。值得注意的当系我们祖先这一切记载原来利用了哪些质料,质料的选择无疑对文字记载能否明白表示并长久保持,密切相关。就现时发现,以中国为例,早期的文字记载所用材质,大抵包括龟甲、兽骨、青铜器、石材、玉片、竹、木等。不过,像以龟甲或兽骨为质料的甲骨文、以青铜器为质料的金文、以石材为质料的石鼓和刻石、以玉片为质料的侯马盟书、以木片为质料的版牍等,内容较简短,且多属纪念或纪录的性质,主要在于为后人保存着研究古史的原始材料,这类文字记载目的并非传播知识,提供学习。所以,就本文讨论对象「古籍纸本」溯源而言,学者多认为正式书籍最早应算以竹或木为质料的简册,及以缣帛为质料的帛书,都在纸本图书出现之前。图书进入纸本阶段,是图书史研究重点,其中装帧的演进过程,亦不失为一探讨课题。本文旨在考述中国古籍纸本装帧演进,首先试对简册和帛书略作介绍,并说明其中若干可能为纸本所继续保留的特色。

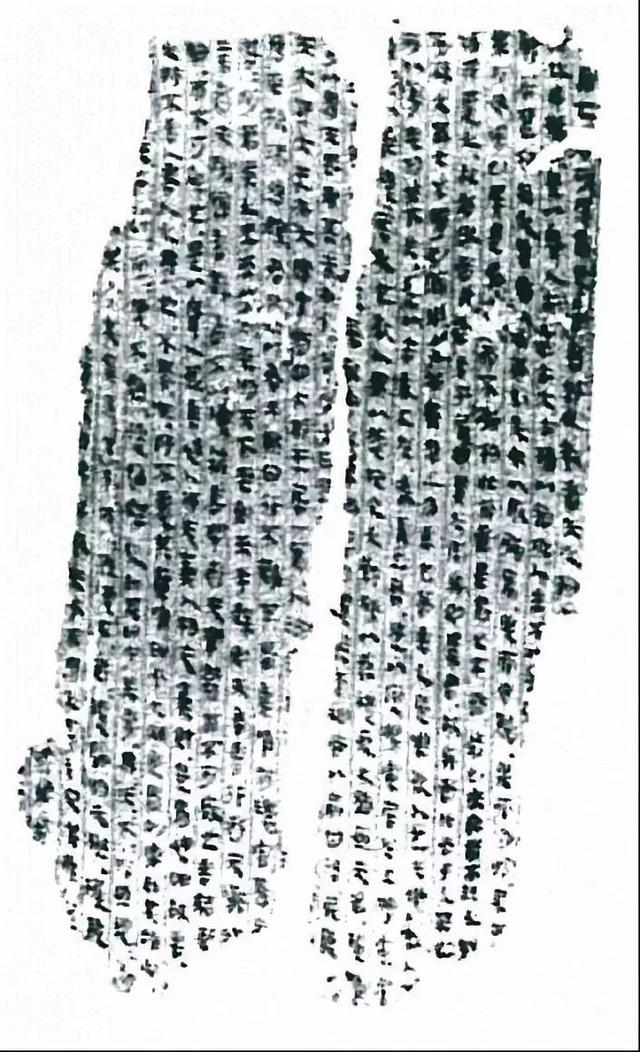

一、简册(图一)

图一:简册

「简」是指一枚一枚狭长的竹木片条,把若干枚简依其中文字内容顺序编连起来就称为「册」(策)。从发掘出土的古简来看,西北地区因为少竹,故多用木;木简大抵取材自松、柳等吸墨的木料。每枚简上少则数字,多则八十字,而平均约三十字。(注1)书写时,通常左手持简,右手执毛笔。简是狭长形的,自然竖持,并顺着竹木纹理向下直写。(注2)写完一简,用左手放置在案上左前方,待第二枚简文写完,顺手置于前一枚简的左边,如此类推。最后将并列的各简按序编连成册,造成从上而下,从右而左的阅读习惯。至于编连方法,一般用韦皮或麻绳,王室用有颜色的丝绳,在简册的上下端各编一道,但遇大册时,也有用到三道、四道,甚至多到五道的。(注3)要收藏起来时,以最末尾一简为轴,将有字一面向内卷即可。据文献可知,有些简牍文书是盛于以织物制成的书囊里;据出土实物,则知又会装在竹笥中。(注4)

此外,有所谓赘简和标简,或以为此可表示简册已有一定的装帧结构。(注5)为保护正文不致受损,在正文的开头往往加上两根不写字的简,类似后来古籍纸本护叶,称作赘简。由于简册卷起收藏,有字一面在内,如前所述,为检查方便,即在第二枚简背面写篇题,第一枚简背面写篇次。如此,简册卷起来后,篇题和篇次露在外面,从右往左读,就成为「某某(篇)第几」,这像是古籍纸本的书皮。古籍每篇初但标篇题,却罕有标书名的,因为各篇卷本可单行,学者如叶德辉,说汉人注本六经,都是小题(篇名)在上,大题(书名)在下,昌师彼得以为此实源于六朝而盛行于唐宋的书式,汉以前并非这样子。(注6)

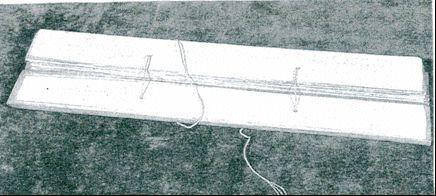

二、帛书(图二)

图二:帛书

帛是丝织品的总名,也有称为缣、素或缯的,本来供作裁制衣物,因帛上可以使墨,于是也用来写书。按《汉书.食货志》载:「布帛广二尺二寸为幅,长四丈为匹。」写书时,看字数多寡,随意裁截。一块帛写毕,可用另一块帛续写,然后黏起来。(注7)学者大抵以为中国制书用材,互有交叉,以简册和帛书为例:简册最早开始,结束于公元3或4世纪;帛书始于公元前7或6世纪,止于公元5或6世纪,二者共存约1000年。(注8)在简册盛行的同时,之所以出现帛书,大概是简册过于笨重,携带不便,且又占空间,不易收藏。(注9)不过,帛书虽比简册轻便,书写面积也较宽阔,帛的价格却远贵于竹木,所以在使用上仍不如竹木普遍,只有遇着不宜用竹木的情况才用帛。(注10)

帛书上面一般织出或画有界线,红色叫「朱丝栏」,黑色叫「乌丝栏」。有学者认为界线与界线间形成直条状,应是一枚一枚竹木简的模仿和再现,行行界线美化了版面,使文字看来相当整齐。(注11)又,帛书亦往往仿照简册,开卷的地方留存空白,如同赘简。(注12)关于帛书的装帧存放,所知大抵有三种形式:一是卷轴,即指在帛书左侧黏附一根小棍,并以此为轴,仿照简册般卷起收藏;二是折叠,主要针对面积较大的图画,可一反一正折叠存放,类似后来纸本的经折装;三是盒装,将面积基本相同的长方形帛书按序装入长方形盒中,或许启发了后来函套、书箱的出现,也为中国古籍装帧逐渐走向册叶创造了条件。(注13)

总之,作为正式书籍的载体,正如《后汉书》卷一○八所谓「缣贵而简重」,直至最后,终于有了价廉又轻便的纸,也使书籍装帧发展出新形态。

据范晔《后汉书》中的记载,纸是宦官蔡伦在东汉和帝元兴元年(105)发明的。不过,同时代的许慎在所撰《说文》中解说:「纸,絮一苫也。」古人于水中漂系蚕茧制作丝棉时,也许残余的废丝纤维偶而汇集席面,晾干后,形成薄薄一层,诱发出造纸的灵感。可见原始的纸是丝制品,幅面窄小,兼且产量不多,价格昂贵,自然无法普遍。当原料扩大到生麻和树皮等纯植物纤维时,纸变得容易大量生产。上世纪中的考古发现即证实西汉有了以破麻布或其他废旧麻制品为原料的植物纤维纸。现在我们知道蔡伦并非纸的发明者,却可能在造纸过程中采用新原料,特别是树皮和麻头,不同于昔日的废旧材料,更能大规模生产,让纸的使用普遍起来,而纸本书籍的出现至此水到渠成。(注14)

随着载体所产生的变化,因时制宜,满足读者需求,古籍装帧亦逐渐演进,其中除传统文化因素之外,还受到外来文化因素的影响。在论述古籍纸本各种不同装帧形态前,首先要一提的是,如卷轴装、蝴蝶装、包背装、线装等,一般都有边栏界行,学者多以为实系简册遗制,简与简之间自然形成竖线,像极简册的编连。(注15)但如经折装,却只有边栏而无界行,或用其他方法,同样使一行行文字显得整齐。似乎纸面整体美观与否才是重点。

下面大抵依出现顺序,分别论述古籍纸本的不同装帧形态。

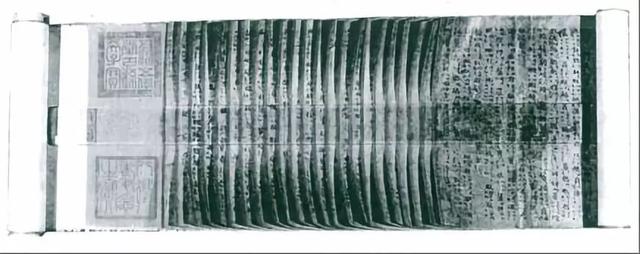

一、卷轴装(卷子装)(图三)

图三:卷轴装

纸本卷轴装大概开始于汉代,主要盛行于魏晋南北朝至隋唐间。(注16)纸与竹共存约300年;与帛共存约500年。(注17)简册和帛书的装订方式都是由小单元逐个横接为一整体,纸本卷轴装也保持这般式样。具体作法接近帛书,即将纸张横接黏成长幅,通常以木棒作轴黏附在纸幅最左端,收藏时以此为轴心,自左向右卷束,故称卷轴装。或以为纸幅较厚的,则像简册一样直接卷起,称为卷子装。(注18)卷轴装的木轴有时用昂贵材料如琉璃、象牙、玳瑁、珊瑚、甚至金玉镶嵌上下两端。阅读时自右向左开展,纸幅最右端即卷首。到了宋代,为保护书卷文字和增加观赏性,或在卷子正面的四边糊接绫、绢、锦等,反面则通卷用纸裱褙,(注19)作用类似简策的赘简。卷首糊裱端还接上缎带,便于紧束纸卷后在卷外捆扎,而缎带颜色可表示著作门类。(注20)每卷书外面用「帙」包裹起来,「帙」即书衣,一般以布、绸等制作,也偶有取细竹帘的。(注21)卷轴装的轴头可悬挂一标示书名卷次的牌子,称为「签」。前面说捆扎卷子的缎带可选颜色表示著作门类,亦适用于「签」。(注22)古书卷数较多的,或每十卷成一单元,放在书囊里。(注23)

纸卷中,最著名的要算20世纪初在敦煌莫高窟藏经洞所发现大批遗书。每纸常以墨或铅画上边栏界行。过去学者断定有相当数量的敦煌卷子,上面边栏界行是用毛笔淡墨画出来的,但也有不少看起来线条匀直,颜色近黑灰,且浓淡一致,用的应是铅(金属铅,或更可能为石墨)。(注24)此外,敦煌卷子又常见有「入潢」的情形,即取黄檗汁来染纸,所以纸多呈黄色,目的无非为了防止蛀蚀;黄檗属芸香料乔木,能避蠹。在雕版印刷术发明之前,卷轴装书主要靠手抄,自己抄写,或请人抄写,在书铺则可买到「经生」抄写的书。(注25)刻本的出现,佛经为初期常见内容之一,如首部刻本大藏经──北宋开宝四年(971)开始雕造的《开宝藏》,即为卷轴装。

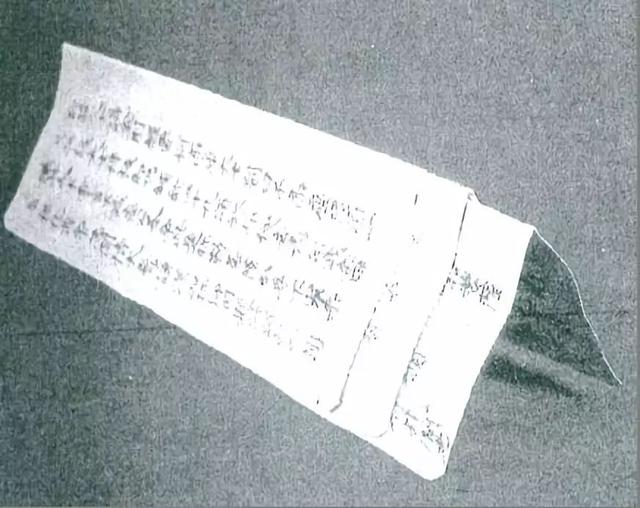

二、叶子(贝叶式、幅叶式)(图四)

图四:b贝叶式叶子

图四:a梵夹装

所谓叶子,就是一张张单叶,将上面书写了文字的单叶纸张叠积起来,而形成一新的书籍装帧样式。如果要查阅叶子装书中某段文字,只要检出相关书叶即可,不必像卷轴装那样从头看起。「叶子」开始于什么时候?记载未详,但北宋欧阳修《归田录》卷二提及「叶子格」,称:「叶子格者,自唐中世以后有之,说者云因人有姓叶,号叶子青者撰此格,因以为名,此说非也。唐人藏书皆作卷轴,其后有叶子,其制似今策(册)子,凡文字有备检用者,卷轴难数卷舒,故以叶子写之,如吴彩鸾《唐韵》、李郃《彩选》之类是也。骰子格本备检用,故亦以叶子写之,因以为名尔。」这供游戏用的叶子格,既是模仿便于查检的叶子书所作,则叶子书至迟应出现在中唐以前。昌师彼得根据唐释道宣《续高僧传》等记载,如唐太宗贞观二十一年(647)法聪法师应邀前往海盐县讲经,讲毕遗下几纸经书。这应是散叶,才会发生遗落的事情,更可证明早在初唐已有了叶子书。(注26)而叶子书的装帧形式其实是受到隋唐时期从印度所传来梵夹装贝叶经的影响;称为「叶子」,大抵指一张张纸状似印度贝多罗树树叶,后来古籍册叶装即沿用「叶」字来称呼一张张书叶。

古代印度的佛教经典,习惯将该国所盛产贝多罗树的树叶裁成扁长条形并晾干,先用一种针在叶面下刺划,然后涂上颜料,再用布擦拭,颜料就渗进文字的划痕中,经久不褪。将这样的书叶按顺序一张张堆叠起来,因要防晾干的贝叶容易碎损,所以上下用木板夹着,保护里面的梵文经叶,称作「梵夹」;又为确保书叶顺序不致混乱,在中间或两端连夹板带书叶穿一个或两个眼,再用绳子加以绕捆。(注27)这种装帧形式后来传至中国,成了「叶子」。

我国的「叶子」虽模仿印度梵夹装贝叶经,却是有所不同。贝叶经是横写的,所以梵夹装形成上下较窄的扁长条状,但这种形式不适宜于直行书写的汉文字,所以叶子书不得不自行变通。大抵说来,叶子书有两种形式。一种是除尺寸较小之外,所不同于贝叶经的,主要是改横式为直式,即上下高,左右窄,如北京的国家图书馆所藏敦煌遗书《思益梵天所问经》,直长条状的书叶一张张叠摞着,两面书写,原是上下夹板连书叶打眼,并穿绳捆绑,今尚遗存一块夹板、一段穿绳。(注28)另一种则书叶宽与高的比例约在二比一以至三比二之间,大抵与唐代一般纸幅相似,且为便于藏检,多采用硬黄笺,如《式古堂书画汇考》卷八著录的唐贞元十一年(795)释义道手写《法华经》,又如元虞集《道园学古录》卷三十八〈写韵轩记〉文中提及所见唐仙人吴彩鸾手写韵书,都是唐代叶子,又都是「硬黄书之」。(注29)上述叶子书的两种形式,前者可说是贝叶式叶子,后者可说是幅叶式叶子。昌师彼得说:「由贝叶式的叶子演进成为折叠本(按指经折装),幅叶式的叶子则进步成为宋元通行的蝴蝶装。」(注30)根据现存实物,梵夹装形式,后亦有所演变。以北京的国家图书馆藏品为例,如五代时回鹘文写本《玄奘传》,虽无穿绳的圆孔,但书叶两端各画有一红圈;又如馆藏蒙文大藏经、藏文大藏经,以及清宫里用泥金所书写佛经,上下夹板厚重,连书叶并无打眼,而是用黄绫相裹或宽带绕捆,(注31)也有夹板显得十分华丽、精美的,(注32 )都异于典型梵夹装,值得注意。

前面说过,叶子书要较卷轴装容易查检,但有学者认为中国僧侣之所以制作梵夹装形式的佛经,更多是出自宗教的虔诚,而非基于便利,(注33)取法自印度传来的梵夹,让人深信这就是佛国宝典。同样道理,又有学者提出韩国所发现《无垢净光大陀罗尼经》、日本称德天皇所刻《百万塔陀罗尼》和辽朝钦哀皇太后所刻《根本陀罗尼咒》,三者虽为卷子,但每直行五至八字,字数少而行数多,呈细狭扁长状,似亦取法自梵夹装贝叶经,感觉「更接近西胡僧人携来之宝藏」。(注34)此可备一说。

三、经折装(图五)

图五:经折装

顾名思义,经折装的出现与「佛经」有关,可视为佛教徒对佛经装帧所做一种改革,(注35)「折」是折叠的意思,就现存实物来看,即将写、印好的书叶先黏连为长幅,再按一定行数或一定宽度连续左右折叠成长方形,然后首尾各黏上一张厚纸作书皮。这种佛经装帧形式,学者多认为在唐末五代时已出现,宋元以来佛教大藏经更是常用。(注36)或有提出另一说法,称早在盛唐时期,经折装已经出现,李致忠先生则谓还需进一步证明。(注37)

敦煌遗书有经折装作两面书写,先是正面由右向左顺序抄写完毕,再翻到背面继续由右向左抄写。至于常见刻本,则一般为单面印刷。(注38)再者,在此一提,经折装敦煌遗书,书写时或有于每一折面中间位置的三行,上半部各约空出三、四个字不写,留小块空白,空白正中画一圆圈,明显是模仿贝叶式叶子。(注39)又有的像贝叶式叶子那样穿洞,但书叶却是黏连的,并非一张张散叶,穿洞其实没有产生实际作用,只是显示对贝叶式叶子的强烈模仿意向。(注40)

此外,杜伟生先生发觉宋元两代经折装佛经与后世常见的在书皮装法上明显不同:宋代装在卷首,元代装在卷尾,书皮宽度约是折面宽度两倍稍多,从左右两个方向包裹整本书。他又提及日本学者岛田翰《古文旧书考》中讲到的「囊草子」,类似上述装帧,岛田翰以为就是宋人张邦基在《墨庄漫录》说的「旋风叶」,但叙述不太清楚,以致后人认定用整张书皮包裹经折装书右侧,使首尾黏在一起的装帧即古籍的旋风装。(注41)可备一说。最后,注意北京的国家图书馆所藏明万历四十三年(1615)写本《九天应元雷声普化天尊玉枢经》,是经折装,非常华丽。外套为缂丝,彩色斑斓,正面绣双龙,背面绣鹤及日月乾坤。全书用瓷青纸,泥金书写,有精致绘图。并附一状似宝剑的木质经签,或便于翻阅经叶。杨永德先生以为这说明了明代经折装已充分注意到书籍整体设计。(注42)

四、旋风装(后世或演变为龙鳞装)(图六)

图六:b龙鳞装

图六:a旋风装

何谓旋风装?历来引起不少讨论,但学者专家们大抵根据叙述欠详的古籍文献记载,又乏实物佐证,可以说是「各逞臆说」(注43),长久以来,没有形成一致说法。杜伟生先生曾在他所撰论文(注44)对旧有各家解释首先按提出时间顺序加以简介,最后并一一说明不被认定的理由,具相当参考价值。下文试加整理,并间辅以其他资料及己见。

1903年,日本学者岛田翰在《古文旧书考》中提到所见旧钞本《论语》及《醍醐杂事记》即旋风装,旋风装指取卷子叠折成册,两折一张裱纸,犹宋椠藏经而其制微异,翻阅时宛转如旋风,而两两不相离,则似日本的囊草子。这个说法,至1929年,李文裿发表〈中国书籍装订之变迁〉一文,认为旋风装亦名经折装;1934年,陈彬和、查猛济合着的《中国书史》,尤其五十年代,刘国钧一系列相关论著都大力申说,此后又有许多追随者。基本上,他们所认同的旋风装,无非是用一张大纸对折起来,前半黏在折叠式书籍的首叶,后半从书右侧包住书背,黏在书的末叶,首末两叶得以相连;可从首叶翻到末叶,又可回环翻归首叶,没有间断,「旋风装」的得名由此而来。说法明显源自岛田翰。如此,因谓旋风装系经折装的变形。不过,这般装帧形式,除岛田翰自言曾见过两种书外,似乎其他持相类见解的学者还没有见过,所附图片都是根据文字叙述绘制的,并非实物,可信度难免会打上折扣。

1918年,孙毓修《中国雕板源流考》一书认为旋风装即蝴蝶装。蝴蝶装是宋代常见的书籍装帧形式,但如前面引及北宋人欧阳修《归田录》卷二提到叶子「其制似今策子」,我们可以说「今策(册)子」指蝴蝶装书,而是否亦名旋风装,在此及其他宋人著作中则尚未觅获肯定答案。

1981年,李致忠先生在《文物》该年2期发表〈古书“旋风装”考辨〉一文,认为北京的故宫博物院所藏旧云唐吴彩鸾书《刊谬补缺切韵》是研究古籍旋风装的一件难得实物,全书凡二十四叶,每叶约高25.5厘米,长47.8厘米,除首叶为单面书写外,其余二十三叶都是两面书写。装帧方式系以一长条纸张作底,首叶全幅裱于右边,其他各叶则逐叶将最右侧空白处向左鳞次相错地等距黏贴在首叶末尾以下底纸的上头,看去错叠相积似龙鳞。收藏时,从右边向左卷起,外表是卷轴装式样,但打开时,首叶之外其他各叶都能逐叶翻动。这可以说龙鳞装就是旋风装。

不过,这一龙鳞装形式的《刊谬补缺切韵》,卷末有明宋濂跋,称「装潢之精,亦出于宣和内匠」云云,杜伟生先生也「发现这件东西装帧非常考究」,「没有一定水平的装裱技术是根本做不成的」,「是在崇奢尚糜的宋宣和年间(1119- 1125),在皇宫内府中重装的」。余慧贤、杨时荣二位撰文认定龙鳞装形式系宋宣和年间宫中所特有,故力斥李致忠说法之非,并谓李氏相关论著引述宋欧阳修《归田录》、张邦基《墨庄漫录》、元王恽《玉堂嘉话》等所提到「吴彩鸾书唐韵」,「硬指便是」上述《刊谬补缺切韵》。(注45)余、杨二位的重点在「破」,至于「立」,即「旋风装」究为何物?文末带过说:「也许『旋风装』只是一种很简易之装帧形式,如叶子以黏连或缝缋方式组合,不但装帧方便且易检索,一经风吹便会翻转飘移。」(注46)此外,杨时荣先生在他另一专著中,将「旋风装」一词列入中式图书文献专业术语加以解释,则沿用刘国钧旧说,附图亦是依内文叙述,想像手绘。(注47)其实,正如余、杨所合撰文末说的,旋风装「只是一种很简易的装帧形式」。

杜伟生先生在法国国家图书馆工作短暂期间,有机会看到该馆敦煌遗书中另一件与上述北京故宫藏本基本相同的《刊谬补缺切韵》,保存情况是:正文部分二十一纸散叶,除首叶之外,其余各叶俱两面书写;由于每叶第二面都用化学浆糊和一种类绢织物整叶托裱,因此又厚又硬。书叶高度基本一致,长度却不统一,每张书叶右端两面均有浆糊痕迹。全部书叶中间都有一纵向折痕,多已断裂,这是为何全要托裱的主因。此外,还存有一张底纸,高26.7厘米(约与书叶同),长29.5厘米(书叶长度则在25.5厘米至41. 9厘米之间)。从上述情况推想,原来装帧形式应是:书叶以右侧为准对齐,每叶右端前后面涂上浆糊,逐叶黏连,最后在末叶背面黏上底纸,由于书叶多较底纸长,故先将全部书叶对折一下,以便收藏。杜伟生先生在法国国家图书馆继而又发现若干相似装订形式的敦煌遗书,后来他并赴英国国家图书馆,考察馆藏敦煌遗书,亦有所发现。杜伟生先生说当初若不是认识到李致忠先生的观点,在英、法两国见着相关的敦煌遗书时,就不会和「旋风装」联系起来。

至若张志清、林世田等其他学者专家复不断进行相关研究,如针对敦煌遗书《易三备》写本装帧形式所作探讨。(注48)综合来看,杜伟生先生等根据敦煌遗书实物来看,以为旋风装可能是将若干书叶一侧对齐,在纸边涂上浆糊逐叶黏牢,再取一截与纸高相等的竹棍劈开,夹住书叶黏连处,打眼穿绳。收藏时,像卷轴装一样卷起;展阅时,书叶或参差不齐,但长短排列有序。「这种装帧形式的外形,很像现代的小挂历,只是横着看罢了」。(注49)再检阅相关文献记载,如宋欧阳修《归田录》卷二谓「凡文字有备检用者,卷轴难数卷舒,故以叶子写之,如吴彩鸾《唐韵》、李郃《彩选》是也」;又如宋张邦基《墨庄漫录》卷三说「裴铏《传奇》载,成都古仙人吴彩鸾善书小字,尝书《唐韵》鬻之」。「今世间所传《唐韵》犹有,皆旋风叶,字画清劲,人家往往有之」;又如清钱曾《读书敏求记》卷三「云烟过眼录」条称「《录》云焦达卿有吴彩鸾书《切韵》一卷」。「相传彩鸾所书《韵》散落人间甚多,余从延陵季氏曾覩其真迹」,「与达卿所藏者异,逐叶翻看,展转至末,仍合为一卷,张邦基《墨庄漫录》云旋风叶者。即此,真旷代之奇宝」。大概可从中读出下列信息:其一是「旋风叶」可「逐叶翻看」,与敦煌遗书中实物大抵相符。其二是所谓仙人吴彩鸾书《唐韵》,唐裴铏《传奇》尝有记载,则似唐末五代已行世。试观现存所谓吴彩鸾书《唐韵》,除前述北京故宫、法国国家图书馆之外,台北故宫亦有收藏(详后),都可找出或是在唐末五代时装帧的原来痕迹。其三是古代文献记载此类装帧形式的书籍,性质或属「凡文字有备检用者」,而保存至今,不

回头再看北京故宫所藏《刊谬补缺切韵》,经宋宣和年间内府重装,到明洪武三十一年(1398)内府再重装,仍保留宋时样式,即所谓龙鳞装,但仔细研究,会发现每叶书叶中间有一条明显的纵向折痕,这表示「龙鳞装」并非这本子原始装帧,而可能与上述法国国家图书馆藏本原来装帧相似,即全部书叶对准右侧,逐叶将右侧纸边黏牢,或者还有一张底纸,在重装时弃却不用。由于书叶较长,所以先对折一下,然后卷起收藏,外形像卷轴装;开卷则逐叶展转翻看,又与卷轴装不同,故取名「旋风装」。除北京故宫、法国国家图书馆两个藏本之外,台北故宫亦藏一写本,有明项元汴跋,现所见系册叶装形式,经故宫人员研究,之前应是作「龙鳞装」, (注50)再前是否有更原始的装帧,尚得详细翻检。就上述相关本子推测,疑此最初亦可能为「旋风装」的形式,后来经过内府一再重装,演变为复杂讲究的「龙鳞装」、「册叶装」。

也许出于偶然,为了检阅方便,将卷子断成数纸,然后对准一侧,加以固定并卷起收藏,可看作是古籍装帧的一种过渡形式,即「从卷轴装中隐约出现了册叶装的萌芽」。(注51)对杜伟生先生等人有关「旋风装」的说法,虽尚待继续探究,但现阶段似较具相当论据与实物为证。

五、黏叶装/缝缋装(图七)

图七:a黏叶装

图七:b缝缋装

宋张邦基《墨庄漫录》卷四载:「王洙原叔内翰尝云:作书册,黏叶为上,虽岁久脱烂,苟不逸去,寻其次第,足可抄录。屡得逸书,以此获全。若缝缋,岁久断绝,即难次序。初得董氏《繁露》数册,错乱颠倒。伏读岁余,寻绎缀次,方稍完复,乃缝缋之弊。尝与宋宣献谈之,公悉令家所录者作黏法。」所谓「黏叶」,所谓「缝缋」两者,杜伟生先生曾在所撰文中加以说明,(注52)认为均流行于唐末至五代期间,在敦煌遗书中可找到实物。黏叶装形式按纸张厚薄而有两种作法:(1)书叶较薄的,采单面书写,有字一面相向对折,书叶与书叶间背面相对,除首叶前半和末叶后半之外,各叶叶背都涂满浆糊,依序使两叶间的背面黏连一起。(2)书叶较厚的,没写字前先对折一下,折缝处在右,分成四面,纸背向上的一面为第一面,向下的一面为第四面,纸面相向的两面依次为第二、第三面,顺序书写,然后将书叶排好,在各叶纸背折缝左右二至三毫米处涂抹浆糊,按序黏连。此外,可能为着翻阅方便,书口上下角多被切成圆弧形。这种装帧形式与宋元刻本书常见的「蝴蝶装」类似,而「蝴蝶装」又是黏叶的,或许可说此「为后来的蝴蝶装书的产生提供了技术前提」。(注53)

至若缝缋装的书籍,大抵是将若干书叶叠在一起对折,每叠外表类似经折装般成长方形,几叠叠放着,用线加以穿连,穿线的方法却不太规则。这种装帧形式多是先装订,再书写,最后裁切整齐。正如前面所引《墨庄漫录》的记载,缝线会断绝,一断就不易回复原来次序。从这一点来看,缝缋装对蝴蝶装书、包背装书和线装书的打眼装订、锁线装订是有一定的启发作用的。(注54)

六、蝴蝶装(图八)

图八:蝴蝶装

卷轴装翻检不便,叶子易丢失,经折装折缝处又难免断裂,再加上黏叶装、缝缋装可能对相关技术有所启发,于是古籍装帧形式逐渐发展,进入册叶形态。在雕版印刷盛行时,书籍不像之前那样可以随意裁切,而是一版一版地雕印,册叶成了一种较能适应雕版印刷的古籍装帧样式。(注55)册叶形态的书籍,或称「册子」。昌师彼得谓「册子」是「从幅叶式叶子演进而成,唐代中末期册子的装订法不详。(注56)五代以后,采用已广,五代国子监所雕印的九经三传,据《五代会要》载,即作册装。惟五代监本已无传,不能详其装式。

现存南宋初覆刊北宋旧监本《尔雅》,王国维跋其书,认为其行款大小与唐人写诸经卷子一一相近,云是五代旧式。但覆刊本有版心以记书名、卷叶数,与敦煌所出五代刻本版式不同。……五代刻本中间没有版心,……五代刻本的版式,假如不由中间对折起来,即是唐代的幅叶式叶子。字向里对折,积若干叶而包以封面封底,用糊黏连,即成为宋元盛行的蝴蝶装。……入宋以后,殆因折叠处易损伤文字,且不易整齐,于是在中间留一空行,刻记书名、卷数叶数,即所谓的版心,其间并刻鱼尾以作为折叠的准心,(注57)又在边栏的左上角附 刻一小匡,内刻篇名,以便查检,即所谓书耳,蝴蝶装始发展完成」。(注58)可知蝴蝶装如何演进成形。而「蝴蝶装」之所以用「蝴蝶」为名,正由于书叶被翻动时向两边张开,像是蝴蝶展翅。此外,版心在内,造成书叶框外余幅朝外,即使书叶日久磨损,亦不致让文字受波及。再者,书皮多系硬纸,插架时,书口可向下立着。(注59)

蝴蝶装的缺点是在翻阅时,会遇到无字的叶面,于是出现改良的作法,如清代藏书家黄丕烈(1763-1825),涂上少许浆糊在两张书叶背面的书口部位,使相互黏连,不会翻阅到无字叶面;书背且不满涂浆糊,而是直接裹以书皮,版心部位可免被蛀蚀。后人称此改良形式为「黄装」。(注60)

七、包背装(图九)

图九:包背装

蝴蝶装固较卷轴装、经折装等便于翻检、保护性佳,但也有缺点:翻阅时,往往见着无字的反面;两个半叶刷墨的正面又会相互吸连,相当不方便。于是出现包背装。包背装大约出现在南宋末,经历元明,直至有清一代,流行了数百年,特别是明清时期,内府所刻书多用这种装帧形式。

针对蝴蝶装本身缺点,这种新装帧形式一反蝴蝶装书叶反折的方法,而将有字一面正折,版心向外,折缝在左集齐成书口;书叶左右两边,即书脑余幅齐向右,早期黏连于书背,再裹以书皮。后来,在靠近书背处打眼,用纸捻订住,砸平,再以书皮绕背黏连包裹。(注61)从表面看,包背装古籍与现代平、精装书十分相似。所差异的是,包背装古籍是单面印刷,合叶装订;现代平、精装书则是双面印刷,以折叶配帖成册。又,包背装是在书脑部位竖订纸捻以固定书叶;现代平、精装书则是在书背处横向锁线以固定书叶。(注62)

八、线装(图一○)

图一○:线装

学者有谓「线装书是中国古代书籍形态的最后一种形式」,(注63)亦有谓「这是为适应书籍的生产高度发展、提高工作效率而创造的一种装帧形式」。(注64)的确,「线装从明代中叶以后成为我国籍装帧的主要方式,不但式样美观、方便阅读,而且装订牢固,不易损坏」。(注65)事实上,如前面所提到流行于唐末五代的缝缋装,敦煌遗书中多见实物,已经用线穿连,不过穿线方法似还不太一致。

线装古籍在折叶方面和包背装没什区别,同样版心向外,书脑处亦是打眼订纸捻。不过,书皮则系裁成与折叶大小相等的两张,前后各加一张,与折叶对齐,最后打眼穿线装订成册。这种装帧形式所以称为线装,主要由于须打眼穿线,一般用四眼装订法,也有六眼、八眼、十二眼的。书皮或是折叶,折的部分在书口;或是单叶,但要厚一些。今日所见线装古籍的书皮,配上题有书名的书签,显得朴素静雅,杨永德先生谓「这符合中国传统文化的审美标准」。(注66)

结论

「路曼曼其修远兮,吾将上下而求索」这出自屈原《离骚》的名句,用作描述长久以来人类文明经历不断追求与努力探索,亦可谓恰切。本论文即从古籍装帧演进研讨中观察到古人既了解书籍的出现,影响及知识传播,除不断改良文字载体,使书籍能轻易取得外,还注意到装帧形式,使书籍能长远流传。这演进的过程,不仅涉及本土因素,如中国文字特质与书写习惯等;更从外来文化吸收养分,叶子、经折装等与梵文经典的传入有着密切关系,便是一例。最后,仍得不失一己特色。如此,每个文明的兴衰、演变,可从而推知泰半了。

【附注】

注1:钱存训,《中国科学技术史.第五卷化学及相关技术.第一分册纸和印刷》,(上海:科学出版社、上海古籍出版社,1990),页29。注2:同上注。注3:昌彼得,《中国图书史略》,(台北:文史哲出版社,民63),页5。注4:邢义田,〈汉代简牍的体积、重量和使用──以中研院史语所藏居延汉简为例〉,发表于武汉大学简帛研究中心「简帛网」(http:www.bsm.org. cn),(发布时间:2008年4月5日),文中「三、档案保存与维护」一节。注5:姚伯岳,《版本学》,(北京,北京大学出版社,1993),页89。注6:同注3,页8。注7:杨永德,《中国古代书籍装帧》,(北京,人民美术出版社,2006),页70。注8:同注1,页26-27。注9:邢义田先生曾针对汉代简牍的体积、容量和使用撰有专文,见注4。注10:同注1;同注3,页12。注11:同注7,页71;李致忠,《简明中国古代书籍史》(修订本),(北京:国家图书馆出版社,2008),页69。注12:熊小明,《中国古籍版刻图志》,(武汉:湖北人民出版社,2007),页9。注13:同注7,页73;杜伟生,《中国古籍修复与装裱技术图解》,(北京:北京图书馆出版社,2003),页51。注14:以上参见注1,页31-37。注15:同注3,页15;同注7,页64。注16:同注7,页73。注17:同注1,页26-27。注18:同注13杜伟生书,页53。注19:同注18。注20:同注1,页202。注21:同注3,页15-16。注22:同注20。注23:同注3,页16。注24:王宏理,《古文献学新论》,(广州:中山大学出版社,2008),页95。注25:同注7,页78。注26:同注3,页19。注27:同注7,页88;林世田,〈书籍保护:中国古代书籍装帧形式演变的源泉和动力〉,见收于张志清等主编的《古籍保护新探索》,(杭州:浙江古籍出版社,2008) ,页278。注28:同注3,页20;同注11李致忠书,页140;同注27林世田文,页279。注29:同注3,页20。注30:同注3,页23。注31:同注11李致忠书,页140。注32:同注7,页89。注33:同注27林世田文,页279。注34:邱瑞中,〈龙门石刻与印刷术的产生〉,《中国典籍与文化》,2009年1期(2009年2月),页11-16。注35:同注7,页90。注36:陈正宏等编,《古籍印本鉴定概说》,(上海:上海辞书出版社,2005),页109。注37:同注11李致忠书,页135。注38:同注36,页109-110。注39:同注13杜伟生书,页55。注40:同注27林世田文,页279-280。注41:同注13杜伟生书,页55-56。注42:同注7,页91-92。注43:同注27林世田文,页280。注44:杜伟生,〈从敦煌遗书的装帧谈「旋风装」〉,《文献》,1997年3期,页181-189。注45:余慧贤,杨时荣合着,〈旋风装辨正──龙鳞装是真正的旋风装作法?〉,《国立中央图书馆台湾分馆馆讯》,11期(民82年1月),页20。注46:同上注,页25。注47:杨时荣,《图书文献保存性修复》,(台北:南天书局有限公司,2008),页41。注48:有关探讨,可参阅张志清,林世田合着,〈s.6349与p.4924《易三备》写卷缀合整理研究〉,《文献》季刊,2006年1期,页47-54。注49:同注13杜伟生书,页56。注50:如侯怡利,〈希世之宝──世传女仙吴彩鸾〈书唐韵〉析论〉,《故宫文物月刊》,307期(民97年10月),页70-77。注51:同注48,页51。注52:同注13杜伟生书,页58-60。注53:同注7,页83。注54:同上注。注55:同注11李致忠书,页145。注56:昌师彼得引述唐范摅《云溪友议》卷中载剑南西川节度使张延赏女婿韦皋东游,途经七驿站,陆续将张氏所送物品归还,最后,他随身仅带其妻妆奁及他自己的书「册」。同注3,页30-31。注57:现藏日本静嘉堂文库的北宋刊本《白氏六帖事类集》及现藏上海图书馆的北宋刊本《长短经》,都是版心未刻鱼尾,此或早期蝴蝶装宋版书未考虑及书叶对折便利及装饰效果。注58:以上昌师彼得说法,见注3,页31-32注59:如前北平图书馆所藏宋代原装《册府元龟》,书根所题书名,卷次起讫,从书脊一边自上向下书写,可证当时蝴蝶装书是书口向下立着插架的。注60:同注13杜伟生书,页62。注61:同注7,页101。注62:同注7,页101,同注11李致忠书,页148。注63:同注7,页102。注64:同注27林世田文,页282。注65:同注64。注66:同注7,页103-104。【图版出处】

图一、二、四a、四b、六a:取自林世田,〈书籍保护:中国古代书籍装帧形式演变的源泉和动力〉,见收于张志清等主编,《古籍保护新探索》,(杭州:浙江古籍出版社,2008)图三、五、八、九、一○:取自国立中央图书馆善本图书明信片图六b:取自罗树宝,《书香三千年》,(长沙:湖南文艺出版社,2005)图七a、七b:取自杜伟生,《中国古籍修复与装裱技术图解》,(北京:北京图书馆出版社,2003)