澎湃新闻记者 黄晓峰

上海师范大学历史系副教授张洪彬最近出版了新书《祛魅:天人感应、近代科学与晚清宇宙观念的嬗变》,在书中,作者希望“从宗教思想史的角度来理解现代科学对中国宗教的冲击,核心是曾长期扮演神圣存在的角色的‘天’,在现代科学的重新解释下,是否仍有资格扮演神圣存在的角色”。具体来说,作者考察了晚清基督教自然神学及其中包含的近代科学知识对传统宇宙观的挑战,进而解释传统宇宙观的祛魅和信仰传统的正当性衰弱过程。在接受澎湃新闻记者的采访时,张洪彬认为:在当今社会,世俗化程度还会继续深化,世界的祛魅会继续下去;但是,当不安定感和无能为力感加强,宗教信仰还会在那样的人群中扮演非常重要的角色。

《祛魅:天人感应、近代科学与晚清宇宙观念的嬗变》,张洪彬著,上海古籍出版社,2021年12月版,336页,88.00元

你在第一章中花了大量篇幅论证中国宗教信仰的两个子系统:多神论和泛神论,前者我们比较好理解,但是后者似乎涵盖面很宽,中国的宗教、民间信仰非常繁杂,是否能共享泛神论的基本原则,是否过于宽泛了?比如佛教的基本教义中,对于天的神圣性就完全不在意。

张洪彬:先说明一下,多神论和一神论的区别、超越神论和泛神论的区别、有机宇宙观和机械宇宙观的区别,是我把“中国宗教”与(晚清时期的)基督宗教进行比较时的三对关键概念。

先从多神论(polytheism)说起。确实正如你所说的,“多神论”这个概念用于描述中国人的宗教信仰比较好理解,它指的是在许多中国人的思想观念中,同时存在着多个人格化的神祇。多神论是与一神论相对的概念。一神论的典型就是亚伯拉罕宗教(犹太教、基督宗教、伊斯兰教),它们均认定神是独一无二的。基于一神论的这种立场,任何把不是“神”的事物当作“神”来崇拜的都被称为“偶像崇拜”,这是很负面的字眼。自基督宗教(因为新教在中国通常被称为基督教,所以宗教学界通常用“基督宗教”来统称天主教、东正教和新教)传入中国开始,都一直有以“一神论”的立场来理解和批评中国的孔子崇拜、祖先崇拜、关公信仰等现象的情况。

这也是清初中国礼仪之争的一个焦点。在中国礼仪之争中,多明我会、方济各会等指责中国基督徒祭祖祭孔违背了天主教一神论的基本教义,耶稣会则辩护说中国人的祭祖祭孔并不是把祖先和孔子当“神”来看待,只是一种纪念、一种情感表达而已,它是世俗的文化,而非宗教性的。其实,无论多明我会、方济各会还是耶稣会,背后都存在着鲜明的一神论的立场,耶稣会士的做法不过是一种传教策略上的妥协而已。后来多明我会、方济各会方面的观点获得了罗马教廷的认可,教廷官方结论与中国的祭祖祭孔等仪式产生了尖锐的对立,最终导致天主教被康熙帝驱逐出中国。这部分内容可参见李天纲老师的《中国礼仪之争》。晚清基督宗教卷土重来,这种一神论与多神论之间的矛盾并未消除,它仍然是教案频发的原因之一。

李天纲:《中国礼仪之争:历史、文献和意义》,中国人民大学出版社,2019年

总之,一神论是亚伯拉罕宗教的基本立场。在这种参照下反观中国,无论是历史上还是当下,许多中国人往往都能接受多个神同时存在的现象。有人可能刚在文庙拜完孔子,出门左拐就去给观音娘娘磕头,路过土地庙的时候还顺便作个揖打个招呼。如此种种,作为中国人,我们恐怕都不陌生。这种现象经常被用来证明中国人信仰不专一,不虔诚,甚至被批评为功利,是在和神做生意。这样的指责,最初是来自基督宗教的,从源头上讲,这些指责都是基于一神论对多神论的批评。对学者来说,比起指责和批评,更重要的其实是去追问:中国人为什么那么心安理得地拜多个“神”,中国人的“神”为什么没有那么强的排他性,中国人的“神”与亚伯拉罕宗教的“神”有何区别?

确实,中国的宗教、民间信仰非常繁杂,又产生于不同的语境,但即便如此,这些宗教信仰的“神”仍是有一些共同的特征的。大体上说,中国人所理解的人格神大多是人死后升格而成的,所以它们往往有生日、忌日等,甚至还有神界的配偶。这样一些神,当然就有了时间的起点,它们的存在晚于宇宙(世界)的存在,它们也就不太可能是基督宗教那种意义上的“创世者”。它们受限于时间、空间,所以它们不可能是全知、全能的。反之,创世神话是基督宗教的第一块奠基石。圣经旧约《创世记》中的“神”创造世界的方法是“说”,而不是像盘古开天辟地那样要用一把斧头劈开先前就存在的一团混沌。比较通行的解释是,“说”这个动作保证了“神”不依赖于他者就可以创造出世界,它不在任何意义上受限于他者,也惟有如此才能保证它是“全智全能”的。因为它不受限于他者,它也就不会被时间、空间或者其他人或神所蒙蔽,它雄踞于世界之上,它与世界的关系是超越的,这就是所谓“超越神论”的意义之所在。与超越神论并列的概念有内在神论和泛神论。所谓内在神论,指的是“神”虽然可以雄踞人类之上,却仍内在于世界之中,它们受限于时间、空间或其他事物,他们是有限的存在。我们很容易判断,中国语境中的孔子、祖先、关公甚至开天辟地的盘古都属于内在神论的范围。内在神论意味着,这些神都不是先在于世界的,相反,这些神其实来源于世界,不是神创造世界,而是世界创造神。可以说,中国是没有亚伯拉罕宗教那种意义上的创世神话的,中国人很难想象一个先在于世界、超越于世界、仅仅凭借话语就创造了世界的“神”。前辈学者劳思光也曾经指出过,“古代中国之‘神’,根本无超越世界上之意义”。

唐代吴道子《先师孔子行教像》

正如另一位前辈学人钱新祖所说,中国没有创世神话,是因为中国人相信宇宙的起源,“不是靠着宇宙存在之外的任何外力,而认为宇宙是自我创生的,是self-created and self-creating”。想知道世界万物从何而来,是人类无法抑制的冲动之一,中国人恐怕并不例外。盘古开天辟地的神话虽然流传广,但是经不起知识阶层的追问;中国文化尤其是在知识阶层中,对世界万物起源的更为主流的答案其实是宇宙化生论,或称宇宙生成论。在中国的宇宙化生论中,这个扮演万物之源的事物有“天”“道”“理”“太极”等称谓。在老子那里,道“先天地生”,为“天地之始”,为“万物之母”;董仲舒说“天者,万物之祖,万物非天不生”;朱熹说“太极非是别有一物,即阴阳而在阴阳,即五行而在五行,即万物而在万物,只是一个理而已。因其极至,故名曰太极”。无论叫什么,这个万物之源大体都是非人格化的,它指的大体都是一种法则、秩序、力量,笼统地说,往往就是那个整体意义上的宇宙或宇宙秩序;它不仅生成万物,还主宰万物的发展变化。因为它是万物的终极源头,所以它是最为神圣的;由于它是非人格化的,同时又大体等同于整体意义上的、抽象意义上的宇宙,所以我使用了“泛神论”(pantheism)这个现成的概念来描述它。所谓泛神论,在欧洲思想史上以布鲁诺、斯宾诺莎、托兰德为代表,其核心内容一般有两点:以整体意义上的宇宙为至上神,因此其至上神是非人格化的;反对超越神论,不承认神创论,神渗透于万物之中,须臾不离。不消说,把“泛神论”这个源于西方语境的概念用来描述中国的现象,一定会有不那么吻合的情况,但大体而言,在最具辨识意义的两点特征上,它是适用的。这一概念的引入,并不是我一个人的独异想法。不仅托兰德曾称孔子是泛神论者,前辈学者秦家懿在对朱熹的经典研究中也曾指出,朱熹“力图避免神人同形同性论,同时又容许有一个创造者即在世界中的一种力量和意图在指引宇宙中的创造力”,那个主宰者就是“有点泛神论意味”的天。用晚清知识分子屡屡使用的表述来说,泛神论的内核就是“天即上帝,上帝即天”。(顺便说一下,秦家懿教授上过教会学校,做过修女,对基督宗教的神学有相当深入的理解,另一方面她又关怀儒家思想,在北美的一流大学教授哲学、宗教学和东亚研究,这种跨文化和跨学科的视野让她的研究极具启发意义,她的思想史研究似乎有点被低估了。)

秦家懿:《朱熹的宗教思想》,曹剑波译, 厦门大学出版社,2010年

总之,引进“泛神论”这个概念来描述和分析传统中国知识分子所理解的至上神“天”(以及道、理、太极、天地之心等概念),主要就是为了强调它不是人格化的神,也不是超越于宇宙的,它是排斥神创论的,它所匹配的宇宙观念是一个自身包含动力和秩序的宇宙。从一到万物的变化,中国人往往把它比拟为“生育”这样一个生物现象,所以这种宇宙观念被称为有机宇宙观。无论儒家还是道家,这种宇宙观都是他们比较稳定的、不言自明的基础预设。

至于你讲到泛神论能否涵盖佛教的问题,我的看法是这样的。正统的佛学的理解的确是不在乎“天”的神圣性的,但是佛教中国化之后,某些方面变形得很厉害,在许多对佛教义理了解不深的人来说,佛教的罗汉、菩萨等等与道教、儒家所理解的诸多神祇也没什么本质区别,它们同样从属于至上神“天”。所以我在书中第24页中界定“中国宗教”这个概念时,特别强调它包括“原始宗教、儒教、道教以及被本土化了的佛教的一部分”,也就是说它中国语境中使用的“泛神论”是不能涵盖与印度佛学有密切关系的佛教传统的。此外,佛教分支极多,是个让人望而生畏的庞然大物,我对它的了解连皮毛都算不上,所以我尽量避免论及,只有必须要处理的文献涉及佛教,我才会略作分析。

你在本书讨论的主题,“传统中国人对天、天道以及形形色色的人格神的信仰在晚清时代遭遇了怎样的挑战,发生了怎样的变化?”从讨论的内容看,这个挑战主要或者几乎全部来自西方基督教文化及其带来的西方科学技术,除此之外,在晚清还有其他维度的挑战吗?

张洪彬:传统中国人对天、天道以及形形色色的人格神的信仰在晚清时代发生的变化,肯定不能仅仅归因于西方基督宗教的自然神学及其带来的现代科学技术。在书中第2页的注释中,我引用了席纳尔关于“世俗化”的经典界定,它包含了6个要点,马克斯·韦伯意义上的“世界的祛魅”只是其中一个方面。《祛魅》这本书只是从思想史层面处理了“世界的祛魅”这一个方面。我在历史文献中发现了基督宗教的自然神学及其带来的现代科学技术这样两种主要的因素,因而主要考察并讨论了这两种因素的挑战和冲击。这两种因素虽然不是全部,但肯定也是非常重要的因素,因为无论是基督宗教还是自然科学,它们带来的都不只是具体的、细枝末节的知识和技术,还有系统性的宇宙观(世界观)。

人类的行为以及社会的变动,往往并不是单一因素可以充分解释的。我相信,这种大规模的思想变动,还需要从其他层面上进一步考察和解释。比如全球化造成的多元文化之间的冲突,可能会导致某些文化传统中的某些组成部分被放弃而另一些被保存下来。再比如工业化和城市化带来的社会组织模式的变化,新的社会组织模式主要依赖于陌生人之间的分工合作,它与传统熟人社会中以亲缘、地缘或共同神祇为主要联系纽带有很大的不同,它是一种凝聚力更小但规模更大的社会组织模式,人际交往大多数是浅表性的、专业性的而非深层次的、多面向的。借用滕尼斯的说法,传统社会是“共同体”,而现代社会只是个交易和交往的“社会”,系统性、深层次的共享文化不再那么重要。实际上,不同的思想观念及知识系统的竞争,自洽性、确定性(或可重复性)固然是导致胜负的重要因素,但历史语境中的某些相关因素往往也会影响人们对思想观念和知识系统的取舍。举例来说,基督宗教的神创论及其宇宙观等思想观念在明末清初也曾有较为系统的输入,但那时的基督宗教以及西方文化在中国人心目中未必代表什么繁荣富强,其传播范围也仅限于极少数上层精英,所以其影响不能算是惊天动地;但到了晚清民国,遭遇坚船利炮、条约口岸、声光化电等西方事物的挑战,西方的科学技术、经济生产、政治组织、世界观念乃至宗教文化,都会被一些人当作西方繁荣富强的原因,在这种压力下,西方的思想观念和知识系统的说服力和吸引力自然要强得多;再加上这些观念和知识在晚清民国是通过大众传媒传播的,其影响范围与明末清初已不可同日而语。再如,若不是因为救亡图存的压力,《天演论》作为一个文字古奥的文本,不可能吸引、“说服”那么多信从者。

总之,即便是思想观念之间的竞争和嬗替,也不只是思想观念之间的事,思想观念之外的其他因素也会发挥很重要甚至更重要的影响。正因如此,思想史需要处理的并不只是思想观念之间的关系,还需要处理思想观念与外在语境的关系。理想的思想史研究当然是内外兼修的,兼顾内在理路和外在语境。不过,理想之所以叫理想,就是因为它很难实现。我在书中并未浓墨重彩处理这些外在语境,只是偶尔提及,可以算作这项研究的一个缺陷。在可见的未来,我未必能补足这些缺陷,这与我的知识背景、个人禀赋、性格特征以及价值取向有关系。在片面的深刻与肤浅的全面之间,我宁愿追求前者。与其全方位覆盖议题,我更希望把本来就不充沛的知识和精力用于理清思想观念之间的关系。我相信,某些不言自明的思维预设对我们的思想和行为的影响比我们意识到的可能大得多。例如,对于很多中国人来说,因长期受宇宙化生论的影响,根本无法理解亚伯拉罕宗教的创世神话,更无法理解一个神怎么可能是全知全能全善的——从某种意义上说,我不过也就是有所了解,同样也难以接受。这就是观念的力量。

你从天、地、人三个方面,彗星、求雨、地震、风水、疾疫、灵魂这六个领域讨论传统中国宗教在晚清受到的挑战,这六个领域你选择的依据是什么?在我感觉中,风水和灵魂问题相比其他四个似乎更私人化,而不是像彗星、求雨这类与政治合法性关系更密切?

张洪彬:首先,历史学的思维方式,是比较具体的,即便是讨论比较宏观的问题,也往往需要落实到具体的人物、具体的事件和具体的文献上,所以我要把世界的祛魅这样一个宏观的问题落实到某些具体方面上来考察。其次,无论是生活经验告诉我们的,还是文献呈现出来的,都存在着一个从个别事物的理解变化到整体世界观的变化这样一个过程,因此也要从具体的方面入手考察。

天、地、人三才是传统世界观的一个基本分类方法。关于天、地、人,都有许多具体方面可以考察。就天来说,关于宇宙结构、星体构成、风雨雷电以及日蚀、月蚀、彗星、流星、荧惑守心、五星聚顶等等天文现象的认知,都值得细致考察;就地来说,关于地的形状,关于“中央之国”是否在世界的中央,关于“四海”之外是什么,对种种动植物的认知,对风水、地震海啸等的理解,其实都能具体而微地反映出宇宙观(世界观)的变迁;就人来说,关于身体结构、骨骼、血液、脉象、面相、伤痛、精神疾病、睡梦、记忆与失忆,如此种种不一而足,都存在知识的更新,都值得细细考察。最终,我选择彗星和求雨这两个现象来反映天空认知的变迁,选择地震和风水来反映地上事物的认知更新,选择疾疫和灵魂(尤其是鬼魂)来分别反映肉身理解和灵魂观念的变迁。在诸多现象中选择这几个,一是因为其中四个与灾异等传统观念有关,有较强的戏剧性,产生的文献较多,二是风水观念尤能反映人与宇宙、自然的关系,而灵魂本身就是宗教学研究的核心问题。其实在选择这些考察对象的时候,我没有太考虑私人性或公共性的问题。

因为你提出了这个问题,我想借此机会补充说明一下。彗星、求雨、地震、疾疫这四者跟灾异观念密切相关,所以往往是许多人的共享经验和共享知识,还常常跟公共政治和集体行动挂钩;而风水、灵魂与灾异观念的关系没那么密切,所以不太容易转化为共享经验和集体行动。但是,关于以上六者的相关知识和理解,在传统中国虽然有历史变迁,但是为前现代的许多中国人所共享,所以它们具有较强的公共性。比如,风水术虽然派系众多,但仍然是公共性的知识,而且涉及阳宅和阴宅的选址,即便是高规格的王朝礼制(比如同治帝陵的选址)也在使用这一套知识;而灵魂观念涉及到如何理解死后生命、如何处理丧葬和祭祀等问题,也具有广泛的共享性,所以也不能算很“私人”。

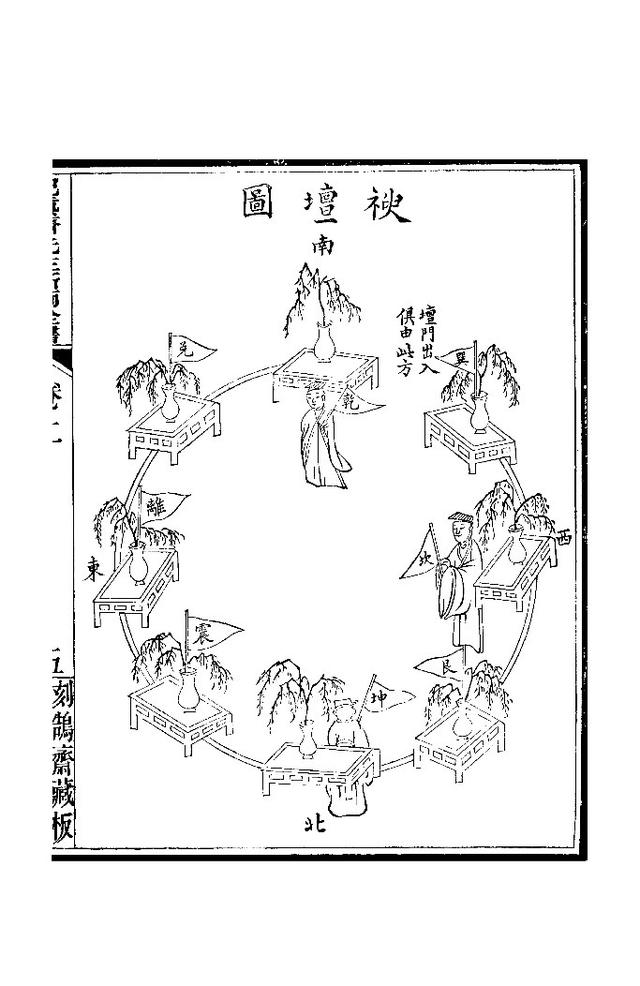

清代纪大奎《求雨全书》中设定的八卦方位坛

在你的讨论中,西方传教士对中国求雨、地震等解释框架的批评,更像基督教士对异端、异教的指责,而不是科学对宗教迷信的批评,虽然他们也会用到一些他们当时掌握的西方的科学技术知识。这些争论,在彼时的情境下,是否更多系于对中国人习俗与心理惯习的观察,虽然当时传教士的解释科学含量更高。

张洪彬:是的,基督宗教对中国信仰系统的批评,一方面是一神论对多神论的批评,另一方面是超越神论对泛神论的批评,批评的理由都是偶像崇拜,把不是神的事物当作神来崇拜,其实就是“正统”对“异教”“异端”的批评。

这里有一个既简单又重要的问题需要提出来引起注意。包含近代科学在内的西学传入中国,基督宗教的传教士是第一批传播者。如果我们把所有宗教都归为“迷信”,并与“科学”做二元对立的理解,那么我们就没法解释那些冒着巨大风险千里迢迢来到中国,以把所有中国人都变成基督徒当作毕生使命的传教士,为什么还要向中国人传播科学知识。那样,岂不是科学传播得越多,就越不可能让中国人成为基督徒吗?所以,基督宗教的传教士所理解的宗教与科学的关系就不太可能是二元对立的。从《格物探原》等晚清文献中可以清晰地看到,17至19世纪在欧洲非常流行的“自然神学”,在晚清传教士中也是一个很普遍的解释框架。它能较好地把科学放置在基督宗教的信仰之下,宗教和科学不是并立的关系。用他们常用的比喻来说,你对“钟表”了解得越多(科学),就越了解和接近“钟表匠”(宗教)。所以他们的批评,既是基督宗教对异端异教的批评,也是“科学”对“迷信”的批评,只是说那种科学是牛顿范式的科学,背后是以钟表为喻体的机械宇宙观。

不同于有机宇宙观中居于核心的是生物学意义上的“生育”,机械宇宙观居于核心的是“设计”和“制造”。在基督宗教的自然神学中,只有钟表匠(神)是神圣的,作为被造物的钟表(宇宙)是不神圣的。但是,对于中国知识分子来说,这可能就构成冒犯。因为受传统的泛神论和有机宇宙观影响,中国知识分子“以天为上帝”,“天”(宇宙)本身就是最为神圣的,而今被认为不过是基督宗教的神所造的器皿,并无神圣性可言,他们当然不开心。我在书中第253页引用的宋育仁的那段话,特别能体现出中国知识分子这种愤懑之情。(最先看到那段话是在张灏先生的名篇《中国近代思想史的转型时代》中,宋的沉痛和愤懑让我极受震动,这是我整个选题的重要肇因。)宋育仁说,在“西学”的评判下,“天为无物,地与诸星同为地球,俱由引力相引。则天尊地卑之说为诬,肇造天地之主可信,乾坤不成两大,阴阳无分贵贱,日月星不为三光,五星不配五行,七曜显于不伦,上祀诬为无理,六经皆虚言,圣人为妄作”。从这段话可以看到基督宗教带来的自然神学和机械宇宙观给某些中国知识分子构成的心理压力。我在书中第五章里讨论的主要就是这种超越神论与泛神论的分歧,也是机械宇宙观与有机宇宙观的分歧,也可以说是神创论与宇宙化生论的分歧。在第六章中我又考察了中国知识分子利用天演论来对抗这种压力,反映的仍是这种分歧。

宋育仁(1857-1931),四川富顺人

你在第一章曾辨析了“天”的三层含义,也引用了程颐的话来说明泛神论视角的天:“又曰:‘天与上帝之说如何?’曰:‘以形体言之谓之天,以主宰谓之帝,以功用谓之鬼神,以妙用谓之神,以性情谓之乾。’我们知道传统中国宗教语境下天的神圣性也比较模糊或弥散,那么,晚清所受的冲击是不是达到了韦伯所说“祛魅”的程度?

张洪彬:翻检晚清文献,西方科学知识的传播还是相当广泛的,数量大,时间长,再加上新技术的现身说法,“赛先生”的地位越来越尊崇,终于升格为“赛菩萨”。这些科学知识的影响,对于那些生活在通商口岸及周边、受过系统新式教育的读书人甚至有留洋经历的人,是很系统的,足以构成世界观刷新的效果。当然,对于那些地处僻远、难以接触到西学新知的人来说,科学知识的接受可能并不那么系统,也难以构成世界观刷新的效果。此外,这个世界观祛魅的过程,不能说在晚清已经完成了,只能说是呈现出了比较完整的面貌。我们看到民国时期乃至当下,以反迷信为主题的科普工作一直在开展中,祛魅是一个持续至今并将继续进行的过程。在韦伯那里,祛魅是在西方文化中已持续数千年之久的过程,只是说在近五百年中,因为科学的大发展,这个祛魅过程表现得尤其迅猛。

马克斯·韦伯(1864-1920),德国社会学家

接下来,我要稍微补充一下对“祛魅”这个核心概念的看法,从而来判定近代中国的这个思想变迁是否可以理解为韦伯意义上的祛魅。韦伯的祛魅,其内核是“理性化和合理化”,他说,“我们知道或者说相信,在原则上,并没有任何神秘的、不可测知的力量在发挥作用”,“我们再也不必像相信有神灵存在的野人那样,以魔法支配神灵或向神灵祈求”。神秘的、不可测知的力量,以及相应的向神灵祈求(狭义的宗教)或支配(巫术)的观念和实践就是被祛除的对象。神秘的、不可测知的力量,不仅限于人格化的神灵,类似阴阳、五行、八卦这样的非人格化的法则,在前现代的思想和信仰世界中也扮演了重要的角色,例如在风水信仰中就几乎看不到人格神的踪影。正因如此,在这项研究中我必须采用“泛神论”“非人格神”“天道信仰”“宇宙秩序”等概念来表述这部分内容。

“理性化和合理化”在绝大多数人看来,自然是值得欢迎的进步。但正如许多学者指出的,祛魅这个命题还是一个“减损”故事,也就是说,学者们很关注这个祛魅过程遗失了哪些弥足珍贵的事物。韦伯在那篇著名的演讲《学术作为一种志业》中说,“谁还相信天文学、生物学、物理学或化学上的知识,能在世界的意义这个问题上,对我们有所启发?谁还相信自然科学能够指点迷津,告诉我们要循哪一条路才能找到它的踪迹?其实,照这些自然科学的倾向,一旦它们真要涉及到这些问题,那么有所谓世界的‘意义’存在这个信念,将会被它们从根铲除”,“自然科学家总是倾向于从根底上窒息这样的信念,即相信存在着世界的‘意义’这种东西”。有类似的看法的人还有很多。当代美国哲学家大卫·格里芬说:“过去一百多年来,有一个被广泛接受的假设:科学必然和一种‘祛魅’的世界观联盟,其中没有宗教意义和道德价值。”显然,他认为“宗教意义和道德价值”是在祛魅过程中遗失了的事物。查尔斯·泰勒在《世俗时代》中说,在前现代的“迷魅的世界”,“意义是在我们之外,在与我们接触之前它就已经在那里了”,换言之,意义对于人类来说是客观的;而在祛魅之后的世界中,“我们的思想、感情与灵性热忱的唯一处所,就是我们称之为心灵的地方;宇宙之中仅有的心灵,也只是人类的心灵;而心灵是有界限的,因此这些思想和感情等等,也都处于心灵界限之内”,意义必然是从我们的心灵投射出去的,简言之,意义丧失了客观性,其强制性被削弱。回到中国语境的祛魅故事中,我们可以看到不少敏锐的心灵对世界祛魅的哀惋,宋育仁愤慨“天尊地卑之说为诬”,吕调阳则试图把现代天文学与阴阳五行等“圣人之理”捏合在一起。

总之,有很多人认为世界观的祛魅会导致意义的丧失或削弱、伦理道德的客观基础被拔除等问题,因此努力限定科学的适用范围,或证明鬼神之真实存在,或证明即便不存在鬼神但仍存在着独立自存的精神、意义。他们这种对抗祛魅的动机和努力,被学界称为“复魅”(reenchantment)。根据我正在进行的一项研究的初步发现,中国现代思想史上有相当多知识分子在做这样的努力,虽然很多都显得迂阔怪诡,从学理上很难说是成功的,但因回应了许多人的心理需求,却产生了不小的影响,代表了相当大一部分人的心声。他们的哀惋和努力可以帮助我们更准确地评估,在祛魅这个明显的进步过程中,现代人到底遗失了什么。

你在最后两章对中国的有机宇宙观和机械宇宙观进行了比较,从宗教、巫术、科学之间复杂的关系看,各自生长的空间都存在。有时我们会有一些策略性的做法,比如书中所引用的胡适对于求雨仪式的批评,在他的科学知识不够用时,会强行解释,有点不由自主地切换到类似天人感应的巫术思维。从大的层面来说,中国宗教可能更关注的是宇宙生成论,而不是本体论,在这个意义上,该怎么思考天、天道的神圣性和祛魅问题?

张洪彬:首先,我认为少年胡适对“求雨灵验”的幼稚解释不能算是巫术思维,还是很典型的科学思维,因为他的因果关系不是以神秘的“感应”(即弗雷泽所谓的“交感巫术”)为基础的,而是建立在“空气扰动”这个物理关联层面上的。

胡适(1891-1962),中国现代思想家

其次,关于科学与宗教(此处使用的广义的“宗教”概念包含巫术在内)之间的关系,有很多不同的看法。有的认为二者处理的是不同层面的问题,所以并不矛盾;有的认为科学解释的领地越来越大的话,宗教的领地会越来越狭窄。我自己的看法很纠结。总体上,在世界观问题上,我会偏向于后者;但是宗教信仰和精神价值另有根基,另有功能,比如宗教心理学指出的信仰主体的心理需求,宗教社会学揭示的宗教信仰的社群凝聚功能。所以,其结果是,即便科学在解释世界的问题上会占领越来越大的舞台空间,但宗教信仰和精神价值也仍然会顽强存续。国内外宗教学界最近三十年的一个热点话题,就是解释宗教、类宗教现象的全球性复兴这一现象何以发生。也许是我本人对科学信心太强的原因,我相信世俗化程度还会继续深化,世界的祛魅会继续下去;但是,当不安定感和无能为力感加强,宗教信仰还会在那样的人群中扮演非常重要的角色。文化人类学家格尔兹在其名篇《作为文化体系的宗教》中说,大多数宗教信仰都至少有三种功能,世界观解释、道德维系和情感慰藉。借用这种观点来说,现代科学接管了第一个功能,对后两者则弃而不顾。换言之,“求真”的问题获得了更佳的替代性方案,“向善”的问题却不仅没有获得更好的保障,反而遭到了削弱。与韦伯同时代的王国维感慨“可爱者不可信,可信者不可爱”,表达的也是这样的纠结吧?即便在当下,这种纠结恐怕也不稀见,否则祛魅这个百年前的老命题不可能到今天还能引起世界范围内的广泛兴趣,以至于我到今天还能蹭上韦伯的热度。往大里说,它是现代性的悖论,是人类尚未脱困的陷阱。许多学者竭力探究这个不可逆转的减损故事到底遗失了什么,就是为了找到能完全补足的替代品。如果真能找到,这个陷阱就算跳出来了。

我想,解铃还须系铃人,真正能够构成复魅的基础的,恐怕还是得寄望于科学的发展能提供一种新世界观。这也是许多人对量子力学的“不确定性原理”抱持高度期望的原因之所在,他们相信“不确定性原理”能够从基础上摧毁现代科学引以为豪的“确定的因果关系”(常常被理解为决定论)和“实证主义”(对精神、鬼神等形上事物的无视乃至否定)。必须要承认,我可怜的智商理解不了量子力学这么复杂的知识,所以我对此缺乏判断能力;不过从一些评述来看,量子力学能否扮演这样一个角色,仍然存疑。

第三,正如你所说,中国宗教可能更关注的是宇宙生成论,而不是本体论,在这个意义上思考天、天道的神圣性和祛魅问题,我想应特别关注“天道”与“天演”之间的连续性。先前从事易学研究的一些学者已经注意到了易学中的“变易”与天演论中的“演化”之间的亲近性。我在书中第六章第一节做的也是这个工作,我试图证明天演论在晚清知识分子眼中是一种新版的有机宇宙观,因其与旧有的有机宇宙观甚为相似,能够缓冲机械宇宙观给中国知识分子构成的心理压力,所以特别容易被接受。另外还有一个猜想没有来得及展开论证,即“天道”与“客观规律”的连续性,现代中国对“客观规律”有那么强的执念,与此恐不无关系。

《祛魅》这本书遭遇过(以及预期还会遭遇)哪些质疑和批评?可否借此机会做个回应?

张洪彬:这本书初稿完成于2014年,在答辩、参会、投稿、申请资助等过程中遭遇过很多质疑和挑战,很多师友和同行出于善意提出了他们的意见和建议。我想借此机会感谢他们。

有人批评我对基督宗教的历史变迁了解不够系统,有人批评我把基督宗教的宇宙观等同于机械宇宙观有以偏概全的问题。我的回应是:基督宗教与佛教一样是分支极为复杂的庞然大物,对任何人来说要充分了解都是极为困难的事,我承认我对自然神学和机械宇宙观之外的基督宗教史了解很不够,若将来有机会能更系统地了解,当为幸事,但是在我所处理的晚清这一语境中,我还是有信心说,自然神学以及机械宇宙观在基督宗教中是主导性的。

有人批评我把“宗教”“泛神论”这种典型的西方概念用来描述中国自身脉络中的文化现象,认为有凿枘不入的问题。我的回应是:史学界比较倾向于用历史中自然产生的原生概念来指称和表述,认为用外来概念或生造概念去描述旧有现象易于造成郢书燕说的问题,即很容易把新概念包含的内容投射、强加给历史,从而扭曲历史的真相和本义。我承认这样的方法论是正确的,但是问题在于,历史发展中有许多纷繁复杂的名相变迁,若拣择其一来涵盖所有,就像要在一堆杯子中选择一个装下其余所有杯子,很不容易做到,也许找个盆子来装这些杯子会更方便,也就是说另择他者或新造概念来涵盖,反而不易造成混乱。其次,在一个全球化已经发生并且再也没法回到过去的时代,外来词汇和概念已经深刻改变了我们的语言和思维,若出于民族主义、文化本位主义等原因排斥外来概念,既无必要也不可能。第三,在现代学术中,比较是不可或缺的基本方法之一,坚信“只知其一,一无所知”的现代宗教学尤应如此。欧美的全球化比我们早得多,他们的很多观察和思考是以宽广的跨文化比较为基础的,现代宗教学就是全球化结出来的果实。这又跟我本人比较喜欢阅读汉学著作有关,汉学家的外在视角和跨文化背景,固然难免郢书燕说的陷阱,却更容易发现我们自己习焉不察的某些问题。第四,横向比较的确易于造成不恰当的比附或扭曲,但若对概念的不匹配有清醒的意识并在使用过程中明确界定,这种概念的引介和使用仍是可能的。第五,这些新概念背后包含着西方学界一些卓越头脑的深刻洞见,对我们的解释和论证是可以构成正向助力的。第六,所有的概念引入或生造,都不过是为了说服读者的方便法门,若结果适得其反,或者能找到更好的方法来说服读者,不那么妥帖的概念当然可以舍弃。最后,这样做还有一个根本性的理由,我相信人性具有基本的共通性,人的欲求具有相当程度的普泛性和恒定性,正因如此,人类要回答的大问题可能永远都是某一些,虽然不同文化、不同时代的人给出的答案各有不同。中国人再怎么特殊,也还是人类的一分子嘛。钱锺书所谓“东海西海,心理攸同”,我想就是这个意思吧。

我相信还将面临更多质疑和批评,我真诚地欢迎质疑和批评,但仅限于学术上的。正如我在书的后记中所说的,我们天然就是自我中心的,借助他人的眼光,也许可以让我们或多或少地克服这一天然陷阱,借此改善我们对自己、对世界的认知。

(在笔谈过程中获得了沈洁、邓军、邢婷婷、于海兵的帮助和建议,谨致谢忱)

责任编辑:韩少华

校对:丁晓