澎湃新闻记者 葛明宁 实习生 何沛芸 左尧依

岑希佳穿传统的对襟白色纱裙,当时14岁,两腮红通通的。在一段宣传视频中,她面带微笑地对台下“推销”自己:“认识岑希佳,成功不会犯错,认识岑希佳,你将魅力四射……”

右手拿着话筒,说几句话,她左手有节奏地拍打右手手腕,激昂的音乐声起。她吹嘘自己走到各处都“鲜花掌声捧送过来”。这段演讲是为了推销一个“青少年训练营”,临到结束,视频下方的字幕提问:“你渴望你的宝贝像她一样吗?”

宣传视频中的岑怡诺 图来自网络(除特殊标注外,本文图片均为澎湃新闻记者 葛明宁 图)

两年前摄制的视频在今夏被关注到,病毒似的流传开。网友很快发现,女孩曾花费约18万元师从“成功学”导师姬剑晶,她名下还有几本没有书号的印刷物,自称为“全球华人领袖学习会创始人”、每日作2000首诗的天才少女。她正尝试成为一名“成功学”布道者。

面对质疑,女孩父亲岑刚灿回复媒体:2000首诗只是形容女儿的“打字速度”。他随后把电话设置成呼叫转移。

岑刚灿对这类场景并不陌生:在拥挤的露天会场或酒店礼堂,“成功学”导师经常穿一身有些艳俗的衣服上台,讲述着真假难辨的经历,声称掌握可供模仿的成功路径。在台下,很多人像岑刚灿父女一样,心甘情愿为此埋单。他们在仰望“成功学”导师时,究竟在仰望什么?

寻找岑刚灿

39岁的岑刚灿有个名为“岑岷峨”的微博。虽然不愿意再回应媒体,他还持续地在微博上发着励志内容,例如:“人生所有的修炼只为在更高的地方遇见你!加油!”

他和女儿相依相伴,两人都有轮廓疏淡的五官,尤其眼皮细长,身量不高。岑希佳的一位朋友回忆,两人在一起时,看上去感情很好。

岑怡诺的朋友回忆,岑氏父女在一起时,看上去感情很好。 图片来自网络

岑希佳在视频中说,她从前家境困难。她和父亲为了“造房子”,问亲戚四爷爷借钱,遭到对方白眼相向。为此她激愤难平,“真想拿手榴弹炸了他家”。她于是下定决心要有出息。

然而,在父女俩的老家,宁波慈溪的一处已改为街巷格局的村庄里,岑刚灿父母亲的房子都不像是新盖的。

岑刚灿的父亲,在村庙门口打扑克牌。到了晌午,他有些颠簸地站起身,一边不断地冲我摆手。“我在家里是‘不管账’的,你去问刚灿的妈去。”

岑刚灿的母亲是个瘦弱的老太太。她几乎是跳着脚说:“刚灿的事,你问刚灿去,我是个乡下人,我不会说普通话。”

这对老夫妇感情不好,30年前就分居了。岑刚灿的父亲住地势略高的旧屋;母亲住在动迁时分的一套房子里。

岑刚灿的父母感情不好,父亲独自住在高处的破屋里。

一位亲戚说岑刚灿“是个聪明孩子,脑子很活络”。只是,他小时候环境不好,父母总在吵架。初中毕业后,岑刚灿没有稳定的收入,总是问父亲要钱。

当时乡下有不少“乱糟糟”的舞厅。村里的老人还记得他在其中进出,穿着工作服,似在里面打工。

按老人的理解,岑刚灿年轻时是“社会上混的”。他想结婚的时候,家里还不同意,一时闹得很僵。

我了解到,岑刚灿婚后带着妻子到绍兴上虞做生意。岑希佳小时候在农村,遇到邻居阿婆都“婆”“婆”地叫。等到她要读小学了,父母亲才接她去上虞。

岑刚灿曾短暂地辉煌过。他倒腾过服装、热水器,一度在上虞很好的地段租了办公室,卖大型POS机。他的朋友对我说,POS机生意有点规模,但收入很不稳定。岑喜欢打架、打牌。

后来岑刚灿跑路,拖欠员工的工资。写字楼的快递员还记得他的长相,说当时都议论这个老板在外借了很多钱。

他逐渐地落魄下来。中国裁判文书网的公开信息显示,2017年至2018年,岑刚灿陆续向绍兴市上虞区法院提起过十多起民事诉讼,讨要他自己前几年放出的一些借款:金额最小的三千元,金额大的几万元。

他经常把放贷的利率设定为央行基准利率的四倍。但这些钱收不回来,向他借钱的人多半是失信被执行人,名下没有可供执行的财产。

他一般会到庭参与这些涉及金额很小的官司,借债人却无故拒不到庭。我试图在上虞地区寻访这些人——有的名下有实体企业,但注册地址的村委会表示,企业从来没真的开起来,借债人在电话里听到岑的名字就迅速挂断;有的早已破产,至少涉及六起不同的民间借贷官司,都是被告方。

2017年,岑刚灿还到自己旧日光顾的推拿店里去,推销一种“如丽清琅舒缓液”。我到访的时候,这个橙红色的小瓶堆在角落里,过了近三年,还剩下小半瓶。

店主说,这是岑刚灿送的小样,想请店里代销。一瓶“舒缓液”要一百多元,加价销售,至少一百二三十元,瓶身上却没有食药监的批准文号。店主觉得岑刚灿的主意莫名其妙:“我又不是卖化妆品的。”送走了岑刚灿之后,他再也不想与岑联系。

“如丽清琅舒缓液”一瓶要一百多元,瓶身上看不到食药监批准文号。

当年3月,岑岷峨将自己的公司更名为“绍兴岷峨生物科技有限公司”。据前述演讲视频,7月,他们父女接触到了“成功学”培训。10月,岑刚灿的微博发了一条视频,视频中13岁的岑希佳还穿运动服,已在舞台上拿起话筒。她说自己来自浙江慈溪,梦想是站在世界级舞台上演讲:“认识岑希佳,成功就实现。”

县城里的“成功学权威”

岑希佳参加的是一个“青少年训练营”,她在2017年的比赛中获得亚军。主办这比赛的是上海剑红文化传播有限公司,一位销售人员说,学演讲的目的就是“回本”和“赚取财富”。

岑希佳现在已尝试在自己家里开班授课。剑红文化的人说,岑希佳教的是诗词写作,每个学生收几千元钱。她最近拍了一组宣传照,化了浓妆,但还是单薄的少女样貌——谁想要为了“成功”而认识她?谁有可能专程上她的课,甚至成为她的弟子,花钱供养着她?

我一路往前追溯,发现这与“成功学”的师传链条密切相关。

一名剑红文化的讲师说,岑希佳现在是公司老板姬剑晶的“终身弟子”。姬剑晶1983年出生,前些年自己当“成功学”讲师。“记住五句话,你的人生没有什么是实现不了的。”流光溢彩的片头之后,他在一则宣传片中说,“第一句话,谁能帮我?第二句话,我要他怎么帮我?第三句话,我要做什么他才会帮我?第四句话,我确定要这么做吗?第五句话,开始调整并采取行动。”

台下的听众在他的带领下,着魔似的反复念这几句话。这样的课,四天三夜,收三万元钱。

姬剑晶自称是徐鹤宁的学生。徐鹤宁对外宣称是北方人,比姬剑晶大4岁,曾经在陈安之位于深圳的培训机构工作。陈安之则号称是“世界华人成功学第一人”。新世纪初,他就出没于电视台的商业节目,梳着油头,给企业家讲课。陈安之在2019年底被《人民日报》海外版斥为“毒鸡汤”,随后销声匿迹。

即便如此,这依然是一门能挣到钱的生意。根据司法文书,有的原告为了上陈安之的培训课,花费25.8万元,后因陈安之“不搭理自己”而要求退款。因为她已上了四天课,经过两轮诉讼,最终只收回23.8万元。

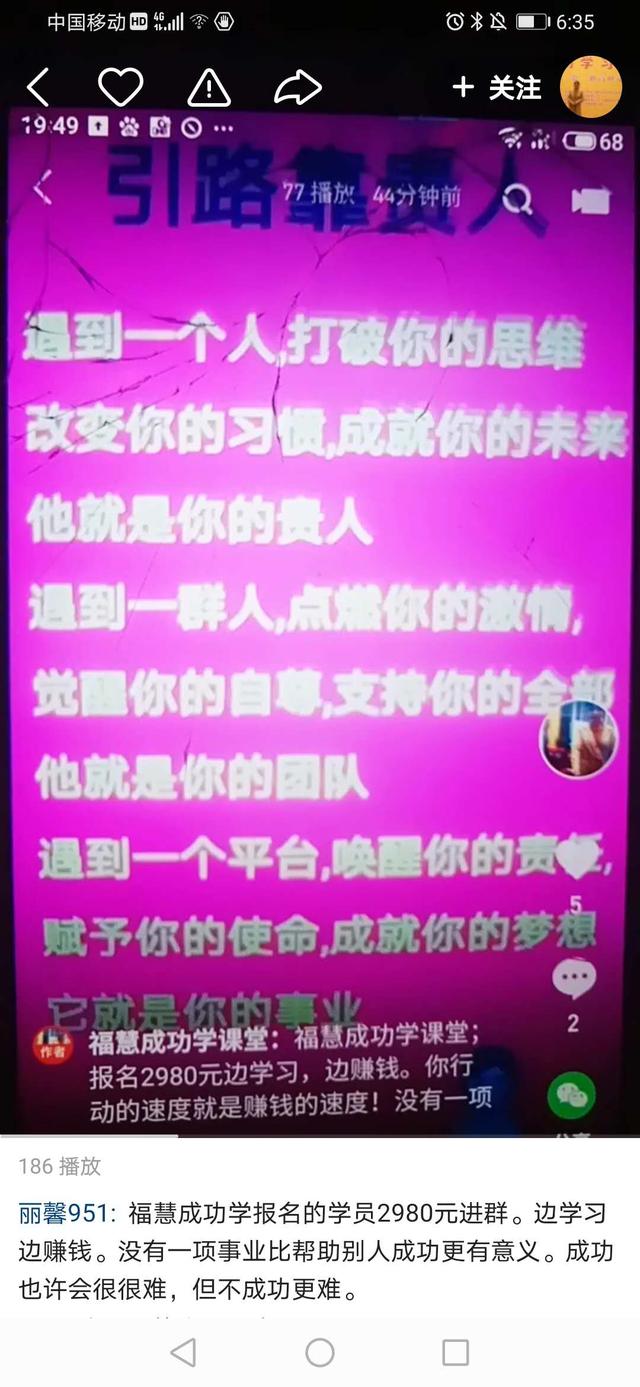

后来,我在“快手”上发现了王利霞的主页,她是一个50岁左右的农村妇女,自诩为“世界华人成功学权威”,可她只有86个关注者。

与岑希佳类似,她也贴出了开班讲“成功学”的广告。我想了解她的真实想法。电话接通,她听上去有些羞涩,但她说,“真的很想改变自己”。

王利霞一直很想学习。她出生在农村,家里有一个姐姐,和一个弟弟,三个都只读到初中毕业。她有一个姨在县城里,生的女儿倒是读了高中。80年代,她搬去和姨住在一起,偷读表妹的课本,“数学俺也不懂,俺只读点文学之类的”。

此后她和一个造纸厂工人结婚,跟着丈夫的工作调动,搬过几次家,但只在农村和县城之间来回,陆续生了两个孩子。

她还是好学。家里终于装上了电脑,两个上学的孩子打游戏,她用来下载书看。

“古代的孔子的、孟子的这些东西。那些书,那些很有道理的,我就喜欢。我上网一搜就搜到了。”

触发点在装修。王利霞在县城里有房,他们不宽裕,房子一直是“毛坯”状态。家里的男孩要读大学,她想,儿子将来结婚,要有套婚房吧;就办了5万元的贷款,去重装房子。

那一年王利霞勤奋起来。她在一直打工的纺织工厂接下整个车间的配料工作,每天徒手搬运棉花和腈纶,总量几吨;回到家躺下,肌肉疼得不能动。这样一份工作,每个月挣5500元。同事招呼她做微商,她很踌躇。这时候,她在微商群里看见了“成功学”导师的名片。

“要不是卖茶,俺也不会遇到俺导师。”她始终带着浓重的山东口音。据她回忆,导师对她说:“你喜欢就做,不喜欢就不做。人生就是一场修炼,修的过程、修到什么程度,只有你自己知道。”导师推荐她上一个网站去收看教学视频,后来又对她说,要想改变人生,还得去上海参加培训班。

“我就是想改变自己。”她语气坚定地说,“我就是恁好奇、恁大胆。很多人都不敢去,我就敢去。”

为“改变”埋单

王利霞从前几乎没出过远门,她不懂外出要先找好旅馆。她告诉我,到了上海,她先在火车站过了一夜。

“陈安之的八大弟子都来了。”回忆起到上海听课,王利霞还很激动。网站上给王利霞上课的,都是陈安之的再传弟子。王利霞报的班不贵,三天花费2980元,能坐在中间。容纳一千人的会场里,最前排坐的是费用为6800元的参会者,后面还有1980元的座位。

课程内容是“四书五经”、风水知识和企业管理知识。她全都觉得新鲜:“开公司的团队(建设)、销售,这些你都得了解吧,还是个人和家庭风水方面的知识,这个你也得会,个人有风水,家庭有风水,企业也得有风水,风水不好,肯定企业也不好。”

她从富丽堂皇的大酒店里出来,回到170元一晚的小旅馆里。她与人合租,花费八九十元钱。她心里是快乐的。

王利霞只模糊地知道商业能挣钱。最初要做微商,同事对她允诺的是,上班也可以做。他们带她去湖南农村的一个茶厂“考察”,她甚至说不清是哪个企业组织的。乘巴士去湖南,来回要自费400元钱。十多个小时的车程之后,王利霞下了车都走不动路。

“改变”一词有巨大魔力。视频中的“成功学”导师先说自己现在挣了很多钱,又被弟子们簇拥。他们说,愿意教授自己的生意窍门;话锋一转,说自己从前曾经深陷困境,无法脱身。例如姬剑晶说自己三次高考,两次落榜,以前面对十几个人话也不会说,后来又沦落到负债20万元、住在农民房里的地步。

我们又找到几名曾斥资追随成功学大师的“学员”。接触到成功学时,他们都沉浸在挫败感中:好像有另一种他们所不熟悉的生活方式,是光鲜而轻松的,能挣到钱。

孙琳琳用500元钱起家,做牛羊养殖生意,最初养18头羊,慢慢变成几百头羊。她每天日晒雨淋地赶牛羊上山吃草,觉得很辛苦。更早以前,她承包绿化工程,也不好干。她的丈夫办了一个小塑料厂,手被机器压残疾了。

2018年5月,孙琳琳被丈夫从贵州带去河南郑州参加成功学培训,后来再去上海。孙琳琳回忆,丈夫批评她“思想落后”,要她换一种思维方法。孙琳琳也一直认为,自己是一个“农村人”。

课上,陈安之开始推销一个“区块链”项目,他掏出手机给她看里面的“比特币”:“这一枚是70元钱,在美国要卖5000多元。”陈安之说,如果投入10万元,最多半年就可以收回本金,后面可以有10到50倍的收入。

孙琳琳和丈夫不懂什么是区块链。他们不疑有他地买了10万元的所谓“比特币”,又东拼西凑108万元,买一个做陈安之“弟子”的资格。

周文佳在地级市的行政执法单位当公务员。她说,虽是小地方,但她经常去省会出差,还参加过法律专业的成人自考。可是,周文佳自以为个性沉闷,在社会上没有朋友。她来自一个很大的家庭:两个哥哥,两个弟弟,都是社交广泛的“能人”,经常“一个电话就解决问题”。周文佳搞不明白那是如何操作的,她生活在对他们的羡慕里。

她在西安的一个温泉酒店里参加了四天三夜的“成功学”课,前两天半,都是陈安之的弟子轮番演讲,说自己从前很平庸,没有出路,参加了陈安之老师的课后,短期内成为一名“行业精英”。周文佳把这些话听了进去。

后来,陈安之就出现了,符合她心目中“特别明智、特别优秀”的形象。周文佳想到那年春节的时候,哥哥给自己算命,说会遇到贵人;她也想成为陈安之的“弟子”,三天之内,周文佳掏出了31万元。

在西安的温泉酒店,陈安之与学员合影。 图片由受访者提供

“语言”和圈子

“学致富,为什么要学四书五经?”我问王利霞。

“那是成功人士发出的声音,”她回答,“是修行的时候发出的声音。一个人一个思想,一个人一个‘语言’。思想不一样,‘语言’就不一样,高度也不一样。”

在王利霞眼里,除了自己之外,在上海参会的都是有钱人,“还有些外国来的,有俄罗斯人、美国人”。她已掌握了一套特殊的解释方法:“学习成功学,主要是改变一个人的思想、一个人的价值,你的思想会影响到周围的人,周围人的思想也会影响你,在什么样的圈子里,就会学会什么样的方法。跟谁在一起非常重要。”

多数人只是去学习如何“成功”的。例如,孙琳琳缴纳了108万元,去陈安之的培训机构学怎么做推销。讲师说,做推销时有十个条款,她记不住。孙琳琳觉得并不实用,只是“花言巧语”。她也并没有挣到“比特币”的钱。

孙琳琳还看到很多和她一样交钱的人都在找陈安之“闹”——都没真的“成功”。她觉得自己被骗了。

周文佳更快地破除了对陈安之的崇拜。她到上海去听陈安之讲课,课上陈安之说,之前他做生意亏空,但他“有些关系”,“老子把两个(合伙)人搞到监狱里去了”。周文佳当即觉得,这不是她想象中的精英人士。她只觉得他很卑鄙。

但是,也有人像王利霞那样,在“成功学”中找到了意义感。王利霞对我说,她要自己开“成功学”课。她要用自己的“语言”感染别人。

王利霞说,老师欣赏一个学生的时候,就会把学生推给特定的“学员”,“学员”会辅导这个学生开自己的培训班。她觉得,“没有老师就没有我的今天。”

去上海的第二年,她又去杭州参加“成功学”活动。王利霞仍然不习惯出远门:火车上人很多,空气很不好。可她的“导师”告诉她,坐车也是一种“修行”,她于是兴致满满。

回山东后,她有一段时间昼夜颠倒,每晚在网上看“成功学”视频,直到次日凌晨四五点钟。自知不对,她调整回早睡早起的状态,但还日日对电脑学习。

她的丈夫和农村的老父老母觉得她被人骗了。早先她在网上下载书籍,丈夫就不理解。现在,加入了多个“成功学”大群,她觉得自己获得了认同,甚至有点“膨胀”。

“我微信上有50个大群,一个群300个人,加上我有2000多微信好友,我的人脉跨度很广。我觉得我们这个地区,人脉最广的就是我了。”好像自己也不相信似的,她笑起来。

王利霞“快手”上的“成功学”课程广告。 图片来自网络

“成功学”的圈子里,追随者们互相承认,互相“支持”。他们不断地分享对“成功学”的信心。

周文佳对我们回忆,陈安之给他们举办过“拜师会”,要彩排,还要统一订做一种银灰色的礼服,看上去洋气又醒目。陈安之说,这种衣服是自己设计的。当时,周文佳看这些安排,更觉得成为陈安之的“弟子”是种荣幸。

“拜师会”上,学员要穿统一式样的礼服,右为陈安之。 图片来自网络

无从了解岑刚灿父女多大程度上信仰“成功学”。父女老家的人对我说,岑刚灿为了让女儿拜姬剑晶为师,也向父母借债。“好像是要印一些书,”岑刚灿的一位族叔说,一边在手机中翻出一则报道,岑希佳自称出过一本“正能量小说”《雷霆战警》,“大概是这一本?”

我去剑红文化时,与公司的讲师聊起岑刚灿与岑希佳,那名女性讲师也表现出对岑希佳的欣赏。她坚持说,岑希佳经过智力开发,写诗、写小说的本领确实很强,“我打算把我儿子送去她那边学习”。

沉默的女孩

我们原本可以当面了解岑刚灿和岑希佳的心路历程,视频刚被注意到时,打给岑刚灿的采访电话里,能听到女孩的声音;过了一会儿,岑刚灿回复我们:女儿不愿意接受采访。第二天,互联网上充满了对这对父女的嘲讽。

“岑希佳从小就漂亮,也比同年龄的女孩成熟许多。”在慈溪乡下,亲戚们更愿意回忆这个孩子。他们说她很聪明,待人接物又很温柔。

岑希佳的一个朋友告诉我,读小学的时候,岑希佳成绩很好。初中以后,她不喜欢数学,很喜欢语文。她去别人家里玩,会主动表演流行歌曲和街舞。

在上虞的街道,也有人记得,那个瘦小的宁波人很早就说要送女儿去学艺术。

她一直有一点梦想成为明星的模样。她也相信自己有写诗的才能。她私下和朋友一起写诗,确实写得很快。她的朋友说,那时候刚读初中,两个女孩都还不大明白,旧体诗有体制与格律。

岑希佳的朋友现在对写诗没那么热衷。为了推广,岑希佳却把自己的诗发到了网上。在一首题为《佛》的诗里,她写道:“普渡万生之华,梦,灾,病,生死二事,聚以佛祖之慧眼。”

岑怡诺公布的诗歌《佛》,署名自称是某网站分部副主编。 图片来自网络

说不上这首诗对应哪一个词牌或曲牌,我也不能明白,“梦,灾,病与生死”是五件事,为何只是“二事”?被“佛祖”看见了,如何就能被“渡”,而不经过佛教的修行?

与很多的女孩一样,岑希佳私下与朋友讨论手机游戏、时兴的外国电影,再八卦一下她的老师和同学。她知道有男孩子喜欢过她。

她不愿意告诉别人,自己的父母亲在她十多岁时就离异了。她没对朋友提起过,宁可把这作为前述视频里的谈资。“我缺乏母爱,我的世界里没有母亲。”她说得声泪俱下,“但我有一个父亲也很好。”

同样的,她只把家境艰难的故事留给她的听众。几年前,岑希佳对老家的人说,自己快要出道,以后可能靠“演讲”挣钱。据她的朋友回忆,她在QQ上的口吻确实是自愿的。老家的人不明白“演讲”意味着什么,以为是普通的才艺表演。只有岑刚灿的父母亲分别小声抱怨过,学“演讲”的花费有一点大。

后来,村里人在网上看到了岑希佳突然火爆的视频,和关于她能“一日写2000首诗”的报道。

流言快速地漫过了街镇。“一首诗至少20个字,一天只有1440分钟。”几位老人都为我计算了一遍,他们也许都经历过从疑惑到完全不信的过程,“这不可能的,吃饭、上厕所都要时间的。”

(为保护受访者隐私,文中王利霞、孙琳琳、周文佳为化名)

责任编辑:彭玮

校对:丁晓