今年是司马光诞辰1000周年,中华书局也启动了标点本《资治通鉴》修订工程。近日,复旦大学历史系副教授姜鹏出版了《稽古至治:司马光与〈资治通鉴〉》一书,内容主要围绕《资治通鉴》来窥见司马光的政治哲学。

从2007年起,姜鹏开始研究《资治通鉴》,曾承担教育部青年项目“唐宋政治思想转型视域下的《资治通鉴》”,也曾在百家讲坛品读《资治通鉴》。著有《德政之要——〈资治通鉴〉中的智慧》《齐家与治国:姜鹏解读〈资治通鉴〉》等与《资治通鉴》有关的著作。在新书《稽古至治:司马光与〈资治通鉴〉》中,姜鹏主要研究《资治通鉴》的编修情况、阅读方法及司马光的历史评价等问题。

在这本书中,姜鹏还特别撰文反驳了著名政治学家萧公权和历史学家余英时对司马光及其时代的评价问题。通过细读司马光编修的《资治通鉴》文本和探讨司马光的政治观念,姜鹏认为“在君主的行为、意志与秩序的需求发生矛盾时,司马光选择的是维护秩序。……在司马光的政治观念中,最重要的是秩序。”

下文原标题为“秩序至上还是君主至上?——司马光政治观念再解读”,选自《稽古至治:司马光与〈资治通鉴〉》

(姜鹏著,上海人民出版社2019年11月版)

,由出版社授权刊发。

《稽古至治:司马光与〈资治通鉴〉》,姜鹏著,上海人民出版社2019年11月版

作者 | 姜鹏

一

司马光(1019—1086)被很多现代学者视为君主专制的极力拥护者。如萧公权在《中国政治思想史》中说“光尊君之极”,甚至谓孟子“民为贵”之古义已非司马光辈所能晓。之所以得出这样的结论,萧氏所倚仗的最重要的论据莫过于《资治通鉴》第一篇“臣光曰”。在这篇被命名为“三家为诸侯论”的评论中,司马光强调了政治的关键体现在君臣名分的秩序上。司马光在其中说道:“文王序卦,以乾坤为首,孔子系之曰:天尊地卑,乾坤定矣,卑高以陈,贵贱位矣。言君臣之位,犹天地不可易也。”

在现有的通论性中国政治思想史著作中,萧公权的作品最有影响力。以萧公权的论证模式及其结论为例,我们至少可以发现三个问题。首先,如何理解司马光本人和君权之间的紧张?虽然无法作出精确的统计,但熟悉司马光文字的读者应该不难得出这样的结论:无论是奏疏时政,还是评述历史,君主恰恰是司马光笔下被批评得最多的人物类型之一。况且在反对王安石变法的过程中,司马光直接挑战了君主意志。

其次,对于如何定义“专制政体”,萧公权含糊其辞,没有明确的说法。在上举《中国政治思想史》谈论司马光的章节中,“专制”一词凡三见:“司马氏生宋代专制政体发展近于完成之时”;“凡此种种,用意无不在推尊君主,为专制政体张目”;“甚至以专制天下集权之眼光解释封建天下分权之政治”。

但萧氏始终没有严格界定何谓“专制政体”,君主体制与集权体制、专制体制之间又是什么关系?笔者认为,观察皇帝制度成立以后的中国古代政体时,必须严格区分“中央集权”与“君主专制”两个概念,两者最重要的差别在于,是否存在宰相制度。“中央集权”与“地方分封”相对而言,是中国古代重要的两种政体模式。“中央集权”与“君主专制”可以成为配套使用的政体模式,但并不意味着采取“中央集权”模式时,一定同时体现“君主专制”。

萧公权(1897年11月29日-1981年11月4日),原名笃平,自号迹园,笔名君衡,江西泰和人。著名历史学家和政治学家,台湾中研院首届院士。1918年考入清华高等科,1926年从美国留学归国后至1948年,历任或兼任燕京、清华、光华、华西等名校教授。1949年离台赴美,长期执教于华盛顿大学远东和苏联研究所客座教授,1968年退休。其主要著作有《政治多元论》《中国政治思想史》《中国乡村》《宪政与民主》《康有为思想研究》《翁同龢与戊戌变法》等。

余英时先生在《现代儒学的回顾与展望》一文中指出,在明清两代高度君主专制压迫下,儒学的核心行动路线已从宋儒推崇的“得君行道”转向了“移风易俗”,亦即注意力从朝廷转向社会。其原因是朱元璋废除宰相制度之后,抗衡君权的力量不复存在,儒家学者行道无由。笔者对余先生的这一判断非常赞同。但余先生仍未对宋代与明清的政体作区分,认为宋代也是“君主专制”时代。对于这一点,笔者有不同的看法。在有完善的宰相制度的帝制时代,虽然也体现“中央集权”,但并非“君主专制”。

从汉武帝时代开始,为避开外廷大臣的干扰而创设内朝官,直到唐代出现翰林学士,皇帝制度始终试图利用内朝官取代、抗衡以宰相为代表的外朝官,以扩大自身的权力范围。然而历史同时展现了内朝官不断外朝化的过程,这即已证明制约、抗衡皇权的意识与力量始终存在。故笔者认为,“君主专制”政体只存在于宰相制度薄弱时期,尤其是彻底废除了宰相制度的明清时期。在宋代,虽然存在强大的“中央集权”制度,但不存在“君主专制”。所以,萧公权认为司马光拥护“专制政体”,却未对“专制政体”作严格的定义与区分,更未对宋代的基本政体作一清晰的表述,笔者认为是不恰当的。

第三,萧公权的证据仅仅是“三家为诸侯论”中的几句话,将司马光所有的作品,尤其是全部《资治通鉴》作认真的解读后,人们是否还会坚持认为司马光是“君主专制”的拥护者?

笔者在通观《资治通鉴》的基础上认为,仅据“三家为诸侯论”中的几句话,将司马光定位为“君主专制”政体的拥护者,并不恰当。我们不仅可以在《资治通鉴》其他章节中找到反对这一论点的证据,甚至就在“三家为诸侯论”中,司马光也已经明确提示了自身的基本立场:绝非“君主专制”政体的拥护者。

“三家为诸侯论”的确集中反映了司马光的一些基本政治观念。然恕直言,包括萧公权在内的多数学者在解读这篇文字时,都未中肯綮,只在文字表面做工夫,舍本逐末而错失温公思想之精义。君臣名分的不可逾越性,仅仅是司马光设计的环环相扣的理想社会秩序中的一环,既不代表该秩序的本质,更非其全部。

司马光雕塑

二

为更全面理解司马光的政治伦理观念,暂把“三家为诸侯论”放一旁。先来看另一段《资治通鉴》中的文字。《资治通鉴》在第六十八卷建安二十二年的叙事中,记载了曹丕如何成为魏国太子的过程。作者所采用的叙事手段非常丰富,比如用“经传合一”的方法,先告诉读者“魏以五官中郎将丕为太子”这一结果(类似于《春秋经》简要记事的笔法),紧接着以一个“初”字开头,用倒叙法追述了形成这一结果的相关过程(类似于《左传》解释经文的方法)。

在追述中,《资治通鉴》勾勒了曹丕、曹植的竞争关系,其次铺叙曹操与几位重要官员的讨论。就谁该继承魏王的爵位,《资治通鉴》安排了四位官员发言,分别为:崔琰、毛玠、邢颙、贾诩。其中前三位,曹操是通过密函相访的形式与他们交流,而与贾诩则是面谈。原文附下:

魏以五官中郎将丕为太子。

初,魏王操娶丁夫人,无子。妾刘氏生子昂,卞氏生四子:丕、彰、植、熊。王使丁夫人母养昂。昂死于穰,丁夫人哭泣无节,操怒而出之,以卞氏为继室。植性机警,多艺能,才藻敏赡,操爱之。操欲以女妻丁仪,丕以仪目眇,谏止之。仪由是怨丕,与弟黄门侍郎廙,及丞相主簿杨修,数称临菑侯植之才,劝操立以为嗣。修,彪之子也。操以函密访于外,尚书崔琰露版答曰:“《春秋》之义,立子以长。加五官将仁孝聪明,宜承正统,琰以死守之。”植,琰之兄女婿也。尚书仆射毛玠曰:“近者袁绍以嫡庶不分,覆宗灭国。废立大事,非所宜闻。”东曹掾邢颙曰:“以庶代宗,先世之戒也。愿殿下深察之。”丕使人问太中大夫贾诩以自固之术。诩曰:“愿将军恢崇德度,躬素士之业,朝夕孜孜,不违子道,如此而已。”丕从之,深自砥砺。它日,操屏人问诩,诩嘿然不对。操曰:“与卿言而不答,何也?”诩曰:“属有所思,故不即对耳。”操曰:“何思?”诩曰:“思袁本初、刘景升父子也。”操大笑。

分析《资治通鉴》的这段叙事,我们可以发现以下几个特点:一、被安排发言的四位官员,无一例外都支持曹丕;二、曹植的妻叔崔琰被安排在第一位发言;三、四位发言者的核心论点都是强调嫡长子继承的正当性。这里首先体现了《资治通鉴》作者的选择性叙事策略,即只选择对曹丕有利的言论。其次是以集中罗列的形式,加强读者对曹丕继承正当性的印象。无疑,作为《资治通鉴》作者本身而言,他们也持有支持曹丕继位的倾向性。但故事并未就此结束。《资治通鉴》接下来写道:

操尝出征,丕、植并送路侧。植称述功德,发言有章,左右属目,操亦悦焉。丕怅然自失,济阴吴质耳语曰:“王当行,流涕可也。”及辞,丕涕泣而拜。操及左右咸歔欷,于是皆以植多华辞而诚心不及也。植既任性而行,不自雕饰,五官将御之以术,矫情自饰,宫人左右并为之称说,故遂定为太子。

左右长御贺卞夫人曰:“将军拜太子,天下莫不喜,夫人当倾府藏以赏赐。”夫人曰:“王自以丕年大,故用为嗣。我但当以免无教导之过为幸耳,亦何为当重赐遗乎!”长御还,具以语操。操悦,曰:“怒不变容,喜不失节,故最为难。”

太子抱议郎辛毗颈而言曰:“辛君知我喜不?”毗以告其女宪英。宪英叹曰:“太子,代君主宗庙、社稷者也。代君,不可以不戚;主国,不可以不惧。宜戚而惧,而反以为喜,何以能久。魏其不昌乎!”

在接下来的文字中,《资治通鉴》揭晓了曹丕、曹植的竞争结果,却指出曹丕赢得竞争的关键是“御之以术,矫情自饰”。这一叙述暗示了两点:一、曹操对待嫡长子继承法则的立场并不坚定,所以曹丕尚须以术自饰来加持;二、曹丕是一个善于伪装自己的人。

引文最后一节,《资治通鉴》作者借辛宪英之口对曹丕的虚浮作出了批判。前一节曹操评价卞夫人“怒不变容,喜不失节”,可以看作是对前文丁夫人“哭泣无节”这一行为的回应,同样可以看作是对下文曹丕得意忘形之举的反衬。综合《资治通鉴》对曹丕去世之后所作的盖棺定论式的评价,我们可以得出结论,曹丕并不是《资治通鉴》作者所欣赏的人物,无论是品德还是行为风格。

姜鹏,复旦大学历史系副教授,百家讲坛名师。师从经学史大家朱维铮,专研中国传统文化。他从2007年起研究《资治通鉴》,曾承担教育部青年项目“唐宋政治思想转型视域下的《资治通鉴》”。已出版相关著作:《北宋经筵与宋学的兴起》《帝王教科书》《德政之要——〈资治通鉴〉中的智慧》《齐家与治国:姜鹏解读〈资治通鉴〉》等。

这样的解读,体现出一种矛盾性:即《资治通鉴》作者并不欣赏曹丕,甚至我们可以认为在《资治通鉴》中,曹丕是非常反面的人物,但他们却在叙述曹丕和曹植相互竞争这一历史事件中支持了曹丕。解释这个矛盾并不难:《资治通鉴》作者支持的是嫡长子继承制,而不是曹丕个人。《资治通鉴》强调的是秩序,以及支撑这套秩序的各项规则本身的价值与重要性。不欣赏品德虚伪的曹丕,却仍支持符合嫡长子继承制的曹丕,正体现了《资治通鉴》作者对秩序、规则自身绝对价值的认知,不以人物好恶为转移。也就是说:无论在何种情况下,秩序及其背后的规则都必须被遵守。

反之,一个品行高尚的人如果违背了秩序及其背后的规则,也应受到相应的批判。《资治通鉴》第一百七十二卷中伊娄谦宽恕高遵的故事就是这方面的例证。周武帝在攻齐之前,派伊娄谦为使者到北齐观察形势。由于参军高遵向齐人出卖情报,伊娄谦遭齐国拘押。在攻克晋阳后,周武帝解救了伊娄谦,并将高遵交由他处理。伊娄谦最终选择了宽恕,并对高遵“待之如初”。如果没有接下来司马光在评论中所作的提醒,可能很多读者会敬佩伊娄谦气度,欣赏他的行为。

然而司马光却在评论中对周武帝和伊娄谦分别作出了批判。首先是对周武帝的批判:“赏有功,诛有罪,此人君之任也。高遵奉使异国,漏泄大谋,斯叛臣也。周高祖不自行戮,乃以赐谦,使之复怨,失政刑矣。”但凡一桩需要批判的历史事件中牵涉到君与臣,司马光必定不会单方面责备臣下的行为,甚至会将对君主的批判放在首要位置,这是司马光史评最显著的特点之一,关于这一现象的意义,我们将在下文详细讨论。

同一段评论中,司马光接着批判了伊娄谦:“孔子谓以德报怨者何以报德?为谦者,宜辞而不受,归诸有司,以正典型。乃请而赦之,以成其私名,美则美矣,亦非公义也。”当私德违背了公义,私德不仅失去了其意义,而且被司马光认为是有害的。司马光在评论中提到的“政刑”概念,以及“归诸有司,以正典型”的行为描述,都指向与理想秩序相配套的制度、规则。这段文字与前文所举曹丕、曹植竞争的章节形成一个对比,从相反的角度说明了秩序、规则自身所具有的价值,与私德之美丑、学行高低皆无关。对于施政者来说,唯一要做的事就是尊重秩序、遵守规则。

《资治通鉴》

三

但这样的秩序、规则观一定会遭受质疑:如果一味刻板遵守秩序与规则,而导致在现实中处于被动,甚至是国家、政权的危亡,该怎么办?比如就王(皇)位继承人的选择而言,单纯强调嫡长子继承制,若选出的是暴君(如商纣王)、智障(如晋惠帝),还要坚守这样的原则吗?只要放弃嫡长子继承,就会有更好的选择,比如用微子来代替纣王,商朝就有可能延续它的统治,这种情况下难道不应该灵活变通吗?还需要坚守秩序与规则吗?

对于这个问题,司马光早就给出了答案,而且答案就在被萧公权用来论证司马光为“专制政体”拥护者的“三家为诸侯论”里面。在这段评论里有一段话,萧公权没有注意,其他所有研究政治思想的学者几乎也未曾引用、诠释过,笔者却认为,这段话恰恰是理解司马光政治思想的关键:“是故以微子而代纣则成汤配天矣,以季札而君吴则太伯血食矣,然二子宁亡国而不为者,诚以礼之大节不可乱也。”商帝乙有三个儿子,依长幼次序为:微子启、中衍、纣。三人中只有纣是王后所生的嫡子。帝乙认为微子启贤明,欲立为嗣,但当时的太史据法力争:“有妻之子,不可立妾之子。”守法的结果是,纣王继位,商朝灭亡。吴王寿梦有四个儿子,最幼的叫季札。季札不是嫡长子,却最贤能,所以寿梦想把王位传给他。但季札推辞了。季札的长兄诸樊还是想把王位传给他,于是季札干脆就逃离了吴国。后来发生了诸樊的儿子与另一位兄弟馀昧的儿子争国的事件,吴国最终在夫差(诸樊之孙)手上灭亡了。这是司马光在评论中引用的两个典故。

微子这个人物的文化内涵非常复杂,我们以季札为例,来看一下司马光的观点和之前的政治家、史评家有何同异。唐代著名学者、古文运动的先驱独孤及(725—777)曾写过一篇《吴季子札论》。在这篇史论里,独孤及对季札提出了尖锐的批评:“废先君之命,非孝;附子臧之义,非公;执礼全节,使国篡君弑,非仁;出能观变,入不讨乱,非智。”独孤及认为,季札的推让不为,导致了吴国的灭亡,他只顾及了自身小节,而忘乎家国之大义。关于如何看待人物贤愚与继承原则、制度之间的关系,独孤及说道:“夫国之大经,实在择嗣。王者慎德之不建,故以贤则废年,以义则废卜,以君命则废礼。”独孤及提到择嗣的三个标准:贤、义、君命,若与此三者相违背,即便符合年、卜、礼三个标准,也可以被废黜。通观全文,独孤及所指的“义”,应当指符合吴国强盛、绵延目标的行为。以贤废年的说法明确挑战了嫡长子继承制,更值得注意的是,独孤及强调了君命高于礼。

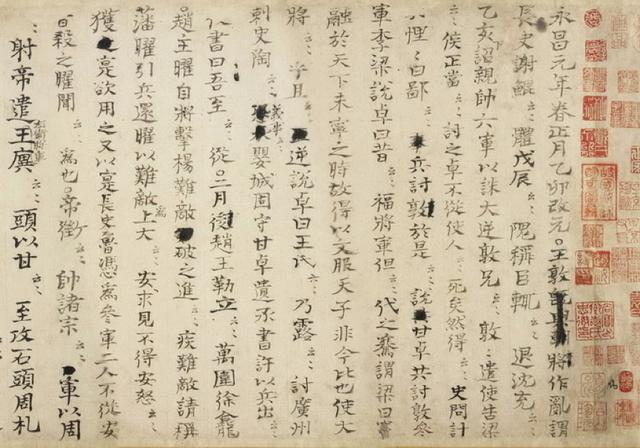

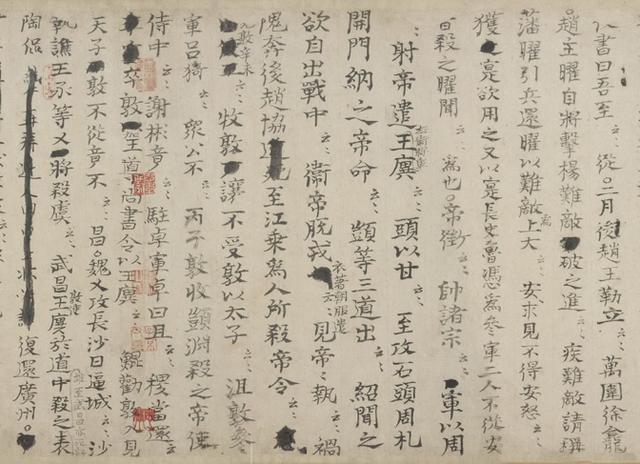

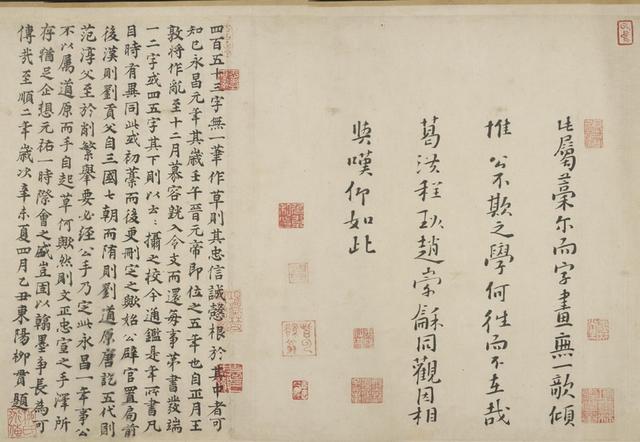

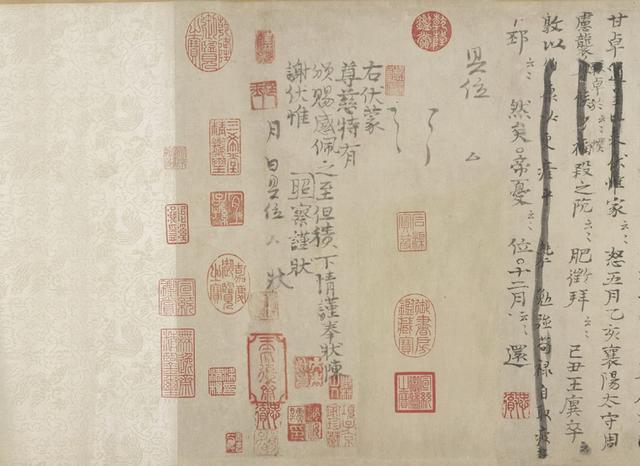

司马光《资治通鉴》残稿,北宋,国家图书馆藏

独孤及这篇史论有一定影响,宋人所编的《文苑英华》和《唐文粹》都予以选录。被称为宋初三先生之一的石介(1005—1045)也专门写了一篇《季札论》来反驳它。独孤及的观点,建立在国家的强盛、绵延是最高目标这一基础上。石介的核心论点,我们可以概括为,有没有比某个具体的国家(或政权)强盛、绵延更高的目标?石介的回答是:有。关于季札让国的意义,石介是这么认为的:

以季札之明且智,岂不知吴国以季子则存,以诸樊则亡?岂不以能保其先人之国则为孝,覆绝其先人之祀则为不孝?盖以谓父与子,天下之大亲也;兄与弟,天下之大伦也。周室既衰,王政绝矣。天子争立,诸侯簒夺。弟杀其兄,子杀其父,无国无之。且大惧后世不知有父子之亲,兄弟之爱,皆以为子得以簒其父,弟得以夺其兄,则亲爱灭矣!故托以子臧,让于诸樊。噫!季札非苟让也,存万代父子兄弟之亲也。

在文章的开头,石介同样称赞道:“殣一身以存万代君臣上下之分者,夷齐也;墟一国以存万代父子兄弟之亲者,季札也。”万代父子之亲是“礼”的具体化,为了维护这一“礼”的价值,甚至值得为之付出国家颠覆、政权灭亡的代价。可见在石介看来,“礼”的价值高于某个具体的国家、政权。在文章的末尾,石介进一步批评了独孤及的论点:“独孤及作《季札论》云云者,岂知季札之所存也吁!及徒知废先君之命非孝,灭其国不仁。独不知奉先君以为孝,孝之末也;全一国以为仁,仁之小矣。与其奉先君已没之命,孰若存先王大中之教;与其全一国将坠之绪,孰若救万世簒弑之祸。呜呼!季札之意远哉,及岂知之也!”

从历史背景的角度考虑,包括石介在内的宋代学者强调篡夺的非法性和危险性,表彰反篡夺与辞让的历史人物、事件,是有惩于五代时期篡乱相仍的历史教训,而体现在文化解释上的自觉。然而这样的历史反思,并未使得所有学者都简单地走向绝对忠君的观念。石介说,“奉先君以为孝”是“孝之末”,就是否定了“君命”的最高权威性,与独孤及针锋相对。在否定“君命”绝对权威的基础上,石介否定了“国”之存在的最高意义,所以说“与其全一国将坠之绪,孰若救万世簒弑之祸”。

安史之乱以后中央政府权威不振,可能是激发独孤及尊君思想的重要背景。如果我们用石介文章中提到的“君命”、“国绪”两个概念来概括他们论点的话,那么独孤及的观点应该是尊君命以延国绪;石介则认为,必要的时候不仅可以废君命,进而可以坠国绪。在这两种观点之间,应该还有一个中间状态,即在必要的时候废君命而延国绪。关于这一点,石介的文章没有涉及,司马光的“三家为诸侯论”却已有议论。

司马光《资治通鉴》残稿,北宋,国家图书馆藏

司马光年辈略晚于石介。我们无法确定他在“三家为诸侯论”中论及季札时,是否受了石介的影响,仅从思想的角度解析,司马光的观点的确与石介有共同的立论基础,即某个具体王朝、国家、政权的存在与利益,并不是最高的“义”,当然也不是评判人们行为的最高标准。最高的“义”和标准,是“礼”与秩序。这可以从前引“三家为诸侯论”中:“二子宁亡国而不为者,诚以礼之大节不可乱也”两句得到印证。虽然亡国了,但微子和季札的行为仍然是正确的,因为符合“礼”。也就是说,“礼”是比国家(政权)存亡更高的标准。司马光在此没有讨论“君命”问题,因季札是背君命而辞让,所以“君命”在“礼”之下位已被包含在这个论证之中。既然维护君命与具体的国家政权都不是司马光政治观念中的最高目标,那么当萧公权等学者指责司马光是“专制政体”的拥护者时,司马光拥护的是谁的“专制”?“专制”的主体如何落实?

比石介《季札论》更丰富的是,司马光增设了不轻言“国绪”可弃这一层。即便不否认国家(政权)存亡不是最高标准,若社会秩序始终处于动荡之中,亦非民人之福。《孟子》中记载了一段齐宣王和孟子之间关于“汤武革命”的对话。齐宣王的问题是:“臣弑其君可乎?”孟子回答:“闻诛一夫纣,未闻弑君也。”孟子肯定“汤武革命”的正当性,是从积极改变不合理的社会秩序的角度而言。但社会秩序并未见得总是处于极端不合理的状态下。故司马光为主动更改“国绪”设置了严格的条件,以维护秩序的稳定性。

司马光在“三家为诸侯论”中说:“非有桀、纣之暴,汤、武之仁,人归之,天命之,君臣之分当守节伏死而已矣。”对这段话应作两层理解:一、司马光并非绝对地反对“革命”;二、正当“革命”需符合严苛的条件。综合起来看,只能说司马光议论的语境和孟子议论的语境有很大的不同,而不能直接认为司马光的观点站在孟子的对立面。严格界定革命正当性边界的言论,体现出司马光两个特点:一、司马光是身处政治实践舞台中心的政治家;二、司马光是保守主义色彩浓厚的政治家。

四

最后来谈君主在司马光政治观念体系中扮演的角色。萧公权讥司马光不懂得“民为贵”的古义。案,孟子说“民为贵,社稷次之,君为轻”,指的是在一个国家中最无法替换的是民,社稷和君,在一定程度上都可被替换。一个不合格的君主可以被废黜、替换,这样的观念在《资治通鉴》以及司马光的其他作品中,并没有受到挑战。相反,笔者认为,在利用“伊霍故事”这一历史资源来证明昏聩、残暴之君可废这一点上,《资治通鉴》比《汉书》表现得更为彻底。《汉书》在讲述霍光处理昌邑王势力时,有昌邑王属下被杀前高呼“当断不断,反受其乱”这一细节。《资治通鉴》编写这个故事时,却将这一细节删除了。

笔者认为,“当断不断,反受其乱”八字,尚能暗示这一事件的本质是霍光与昌邑王的政治斗争。《资治通鉴》删除这一细节后,使得荒淫之君被废这一故事主题显得更为突出和纯粹。对于南朝数位荒淫暴虐之君被废,《资治通鉴》同样是抱积极支持的态度。可见在司马光的政治观念中,君主同样是可以被替换的元素,只要他真的不合格。

对于中国古代政治家、思想家们来说,“君”是秩序的需要。即便是孟子,也不能在“无君”的框架下设计社会秩序。孟子辟杨墨,说:“杨氏无我,是无君也。” 所以在关于“君”的问题上,司马光的观念与孟子有契合之处:一、“君”是政治秩序中不可缺少的元素;二、某些具体而不合格的君,是可以被替换的元素。这些思想的同异之处,需要做严格的辨析。我们不能因为司马光写过《疑孟》,就简单地把司马光放在孟子的对立面。

在天人感应学说逐步被淘汰的情况下,宋代中期也普遍出现了皇权去神性化的观念。《资治通鉴》除保留个别有规诫意义的事迹外,基本上秉承“神鬼事皆不书”的原则。所保留的那几个故事,也是重在规诫,不在事迹本身。所以司马光政治观念中君权理论的基础是人性,而非神性。他在“三家为诸侯论”中说:“夫以四海之广,兆民之众,受制于一人,虽有绝伦之力,高世之智,莫不奔走而服役者,岂非以礼为之纲纪哉!”“礼”是维护秩序的关键。由于秩序的需要,“礼”分出“君”与“臣”。但司马光维护的,既不是“君”,也不是“臣”,而是君与臣之间的“关系”,即由“礼”所规定的秩序。

司马光《资治通鉴》残稿,北宋,国家图书馆藏

这一思想在石介的《季札论》中,也表达得非常清楚。石介重新讨论了伯夷、叔齐谏武王伐纣的案例。石介说:

以夷、齐之明且智,岂不知纣之不仁、涂炭天下;武王顺乎天而应乎人,以至仁而伐至不仁,提民涂炭中,至于安乐泰然也?盖以谓尧禅舜,舜禅禹,禹传子,天下之大公也。而舜,贤也;禹,贤也;启,贤也。尧、舜之禅让,禹之传嗣,皆与贤也,可以法。汤伐桀,武伐纣,虽天下之大义,而桀、纣,君也,汤、武,臣也。以臣伐其君,不可以训。尧、舜、禹皆传乎贤,而汤始以臣伐桀,汤既以臣伐桀而自为君,武王又以臣伐桀而自为君。且大惧后世不知有尧、舜、禹之以大公之命而传乎贤,但知汤、武之以大义伐桀、纣,而将有假大义之名戕贼篡弑其君者,故谏于马前,死于首阳。噫!夷、齐非苟义也,存万代君臣上下之分也。

石介对传统的夷、齐故事作出了新的诠释,认为夷、齐谏武王,并非是为保全纣,而是为保全“分”。在这里,无论是圣君还是暴君,都不是关键内容,关键是“分”。为了保全“分”,即便是圣君伐暴君,也不值得鼓励,因为它会导致后人以此为例施行篡夺。虽然夷、齐知道武王伐纣应天顺人,势在必行,但他们还是要把自己对“分”被破坏的焦虑表达出来。石介的观点,我们可以认为是对五代君臣篡乱相仍现象的反思,有其具体历史背景。但我们不可否认这一观念有超越具体历史背景的抽象意义,在“君主-秩序”这对概念中,石介淡化了君主的重要性,强调了秩序才是本质。夷、齐尊重秩序,而非尊重某位具体的君主(无论是贤君还是暴君),是值得称道、学习的态度。这一观念同样体现在司马光的史评与政论文中。石介提到的“分”,在司马光的“三家为诸侯论”中也扮演了重要角色,它是“礼”的一个重要环节:“臣闻天子之职莫大于礼,礼莫大于分,分莫大于名。”

如果秩序才是本质,那么君主虽然位居秩序等级的顶端,但他本人必须服从于秩序,而不是由他来操纵秩序。理解了这一点,我们才能理解司马光为什么在《资治通鉴》的评论中加强了对君主的批判。除了上文所举高遵事件中对周武帝的批判外,我们还可以再举两个例证:一是司马光对霍光死后其家族覆灭这一历史事件的评论,二是对冯道现象的评论。在叙述完霍氏族灭后,《资治通鉴》先引用了班固的评论。班固认为,霍氏之祸是由于霍光“不学亡术,闇于大理”,最终咎由自取。

紧接着,司马光发表了自己的评论。虽然他并不否认霍光的问题,但与班固相比,他的评论增加了对汉宣帝的批判,不仅批评汉宣帝刻薄寡恩,并认为霍氏之祸是由汉宣帝酝酿而成。对冯道的评论,有类似之处。《资治通鉴》交代了冯道之死后,引用了欧阳修在《新五代史》中的著名评论,以冯道为聚焦点,批判了那个时代不知廉耻的士风。司马光在随后的评论中也是增加了对五代时期君主的批判,认为冯道现象的造成,那个时代的君主同样有责任,他们没有履行好维护纲纪、择别人才的职责。

回顾《资治通鉴》中的第一句话:“初命晋大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯”,以及之后的“三家为诸侯论”,司马光批判的重点完全落在周天子不坚持维护礼与纲纪的失当行为之上,而不是将魏、赵、韩作为批判重点。所谓:“三晋之列于诸侯,非三晋之坏礼,乃天子自坏之也。”这些批判,是君主应服从于秩序这一观念的印证。在君主的行为、意志与秩序的需求发生矛盾时,司马光选择的是维护秩序。

司马光《资治通鉴》残稿,北宋,国家图书馆藏

通过以上分析,我们可以得出这样的结论:在司马光的政治观念中,最重要的是秩序。秩序需要通过君主、臣民扮演各自的角色共同完成,但并不意味着居于秩序等级顶端的君主具有绝对的、不容置疑的权威。君主的权威只有在符合秩序需求时才具有效性。秩序中君主,是可以被废黜、置换的元素,不可废黜的是秩序本身。有这些认识,恐怕就不能简单地将司马光归之为“专制政体”的拥护者,尤其不能认定他是“君主专制”的支持者。

二十世纪前半期的中国社会处于巨变的时代,在民族革命思潮的引导下,学者们惯以西方文明为模板来衡量中国古代的政治文明和政治思想。他们容易犯一个错误:以二十世纪西方取得的最高成就为标准,以二十世纪的后见之明来评判古人。这对古人非常不公平,萧公权对司马光的评判就是一个案例。

不仅在司马光生活的十一世纪,同时代的西方也没有“无君”而又有序的政治设计,即便是在二十世纪,西方先进国家也并没有几个彻底废除君主制。仅仅因司马光不否定君主存在的合理性而将他划定为“专制政体”的拥护者,不仔细解读他复杂的思想和立论的语境,是不合理的。

以萧公权这一案例为代表的思维,在今天的中国仍然有很大的影响力,所以笔者认为有驳正的必要性。那个时代的学者,因急切地需要一个新中国,往往失去认真解读古人的耐心,如果现在的中国学者仍然沿着这条路简单、粗暴地处理中国古代思想问题,我们将继续失去解读古人的能力。

摘编丨吴鑫

编辑丨徐悦东

校对丨翟永军