编者按:“安慰自己最好的办法就是谅解对方。”黄永玉先生回忆好友的文章,总是给今天的我们以做人的启迪。

【一】

认识王逊,是在反右以后。看过他写的中国美术史,认识他是个有学问的人。以前跟他没有往来,一直到后来我搬到美院西边宿舍,离校舍近了,一次在大餐厅门口遇见他,他正在打菜,跟我招呼了一下,叫我有空来坐,原来他住在餐厅隔壁一间小房间里。

我吃过晚饭之后第一次拜访,便觉得这是个可以常来往的地方。我第一次带去的礼物是一包上好的 安溪铁观音,他用电炉烧开了水,他有把一般的茶壶,茶倒进茶杯一喝说:“难得好茶!”他懂茶就好办了。

原来他是西南联大出来的,跟曾祺他们都熟,在昆明已经是研究生了,原跟邓以蛰先生学哲学,也选过表叔(沈从文)的课,相当懂得表叔。谈哲学,谈文学,也谈文艺复兴,又谈印象派,现代诸派。

他跟江丰原来不熟,不靠关系进美院的。进美院之后,江丰很尊重他,清楚他实在的修养不苟且。做了美术史系主任。照道理讲,他是位非常有斤两的学术大师,却栽到反右运动里。什么道理?我不清楚。他逝世以后,不少写美术史的大篇幅地摘取他著的美术史的材料和难得的见解,我就明白了一半。

王逊打饭 黄永玉 画

我们来往期间,他正在进行永乐宫壁画的考据,一一指出星宿的人物定点,工程庞大主论准确,是了不起的学术成就。

他的学术见解心胸宽阔,外文底子也好。他有过一次失败的婚姻。香烟抽得太多,身陷在肺气肿病痛里,有趣交谈之中,突然发生较长的咳喘间歇。他曾说过:“我们之间有很多共同的地方,人生,艺术,文学……也有很多地方我跟不上你:乐观,长期的工作,尤其是荒野跋涉,冒险,人生丰富阅历。”

我告诉他:“是的,有的地方距离很大。你是图书馆,我仅仅只是个图书馆的读者。你庄重;我有时自己管不住自己。我比你厉害的地方是在江湖长大,你一辈子从学校到学校,没见过什么世面。你只认识学校,同学,先生,和学校门外小饭馆老板。人生中,你是个娃娃,你那么持重的人,没头没脑去弄顶右派帽子戴……”

“你知不知道?反右前一段时间,我还有一段爱情生活?”

“为什么不在一起了?”我问。

“我一出事她就走了!”他说。

“不原谅?”我问。

“走了,还原谅什么?”他说。

“安慰自己最好的办法就是谅解对方。你绝对,绝对要相信,双方不留余痕的分手最好!”我说。

“你有过?”他问。

“当然没有!”我说。

“怪不得,真要有,你还这么大方?”他说。

“这些话,可以算是为以后的假定说的。想想,身边还有那么多事等你办,你不是仅陷于今天这个主题的纠缠,居然还为未来预留了纠缠的根芽,你想你犯得着吗?多耽误事呵!”我说。

“你想我为她损失了多少时光,多少财物?”他说。

“你怎么还有脸计较爱情的耗损?从任何角度说,女性的痛苦比你伤重百倍,想想她当时的无助,她带着孩子手撑着塌下的半边天……”

“乘人之危!”他说。

“危是她给你的吗?”我说:“旧时代老文人转入新时代,就会说:‘封建时代如何伤害他’,一边诉苦,一边讨新老婆。有的还一讨再讨……我想我们今晚上这个讨论不太有意思。我过日子一般说是不管朋友的家庭私事。跟朋友上公司买鞋,偏要叫他改买裤子,这犯得着吗?”

他笑了,靠一下躺椅:“要说你不信,我还真打算这两天抽时间去买鞋呢!”

【二】

“这些天,我可能要搬家。”我说。

“好好住着,搬什么家?”他问。

“孩子大了,挤,不方便!”我说。

“……那我怎么办?你搬家那边还有没有空地方?我也跟过去!”他说。

“明天一大早你马上过去陈沛那边问陈沛,罐儿胡同还有没有空地方?”我说。(陈沛是书记,难忘的好人)

不几天,王逊居然问到了:“行!”罐儿胡同大四合院,我分到南边一排,比较大。宗其香北屋一排,东边一个美术史系懂俄文的冯湘一和美术杂志编辑何容住(间隔杂了一点),西屋属于王逊。王逊的房子很适合文人居住,规规矩矩朝东一排玻璃窗,北头也有一个六扇玻璃双开大窗,正对着双扇大窗。听说这窗口前些日子外地来了个年老父亲上北京找儿子找不着,跑进院子,在王逊六扇玻璃窗前原有的那棵槐树上吊死了。后来这棵不吉利的树给锯了。

要往罐儿胡同找人,正对着王逊六扇大窗左拐进大院。右拐一两个小弯即本宅老小共用的全民间形式的茅房。门口贴一厚纸毛笔欧体八字书法:“凡欲入厕,止步扬声!” 此题笔墨浑脱大方,落款邓磊,想系多少年前住家主人笔墨。

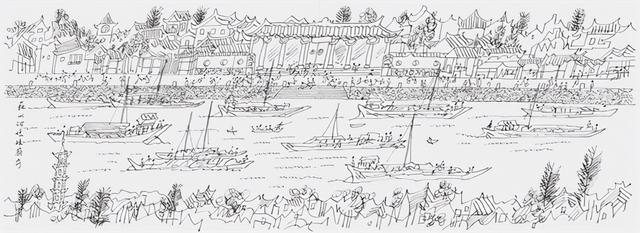

这庞大宅第原系娘娘庙,大门朝北,再过去就是苏州胡同。据说苏州胡同原是一条大河,当年南来北往的一条运河,运粮船,从南方转到通州,喘口气再进北京——走苏州胡同转到什刹海去……

苏州河娘娘庙前 黄永玉 画

想起当年那么有意思的热闹,比现在的热闹人情味浓重多了。眼前人的头脑,再怎么聪明,也框不出那时的热闹行情,体己的内容。

有没有历史专家画一张从通州到北京的运河地图呢?这文章做起来怕会有好多老头多谢的。甚至可以说:“做晚了。”或者说:“你这个衰老头,这地图早就有了,你浮薄的知识自己没够着,怪谁?”

我清楚王逊跟表叔是西南联大的老师生关系的粗略轮廓;还没弄清楚脉理,后来住一个院子,才知得多一些。原来1949年之后,表叔有漫长时间情感萧瑟,失掉好朋友的联系。王逊在暗中来回奔走,让好朋友的关心没有中断。比如张奚若,朱光潜,梁思成,金岳霖,林徽音……

这种战战兢兢的侠义行为他只能从书中得到依靠和鼓励。他周围很少朋友,他不善交友;曾祺这些人谈不上熟。

对于中国传统艺术的兴趣原来他们在昆明就早有漫长的契合默会,搬到罐儿胡同,表叔又经常来往,于是这类东西跟他们眼前研究的课题又开始粘缠在一起,论之不休。

两位闲谈之余,又转过身来告诉我这情况如何之重要,我根本就没理,他们拿尚在热烈怀疑而尚无结论的问题来教育我,我没有拒绝和反抗的表示。我喜欢在两盏脚灯之下欣赏两位大专家乐滋滋地争论一个雍正斗彩小碟子上虎耳草蔓枝红黑问题弄得面红耳赤的场面,这有趣的气氛,这弥漫着天真可爱的甜蜜的争论……

他们这类谈话我一点兴趣都没有。而表叔正全身泳游其间,真诚地想拉我下水。(斗彩小瓷器,樟绒,明代以前佛经外壳上的织锦……)

王逊一个人。我们晚饭菜有好一点的下饭、下酒菜,便拉他过来。表叔来了我们就更开心。

王逊著作

谈话兴趣浓密的时候,表叔习惯了当年西南联大的辈分,信口便说:“你们弄美术这些人,总忘不了名和利,稍发表了一两篇东西,忍不住就里外张扬……”

王逊忍不住了,便问:“你几时看到我里外张扬呀?”

“不是指你。”表叔被动了。

“就我们三四个人在这里吃饭……”王逊不饶地追问。

“我是泛指一种现象……”表叔说。

“刚才你明明说了‘你们!’”王逊说。

王逊酒喝多了一点,表叔也是随口没心没肺……“喔!忘记了。明天十点钟,我还要带三年级学生来历博找你,听你讲‘玉’。”

“早晓得了。我不在二楼,你带他们到三楼我那间小房间找我。我在那里的时间多。”表叔说。

“看你身体不错,今晚上装了两碗饭。”王逊说。

“有好菜吃饭就多!”

梅溪说:“哪里哪里,我看表叔喝了好多汤!”

“你们广东人讲话唧唧缸缸,就是饭前两碗汤我特别赞成。”表叔说。

来罐儿胡同最多的除表叔之外,还有一对夫妇。男的叫潘际坰,女的叫邹洁媖。潘是香港大公报驻北京办事处主任,是我上海时期的老朋友,彼此来往像自己家人一样。他们家是独门独院。在王府井华侨大厦斜对面一条胡同里(东厂胡同,安居里九号),我们几乎每个星期总要见一次面。际坰的工作就是代香港大公报邀约北京名家写稿子,好费力气和精神。各路名家也喜欢他,可以每月从他手上得到香港大公报稿费。

这时期不短,几十年就这样过去了。他们家的孩子活得规矩用功,除大女儿在北京结婚留在北京之外,另外三个孩子都到美国深造去了,都各有成就,都留在那边了。(好多好多来往故事,只能放在将来《无愁河》里去写了)

这时候来罐儿胡同的朋友很多,上海的,香港的,全国各地的,有的喝茶,有的喝酒。话说到这里按下不表。

【三】

王逊一个人跟我们在院中住了一年多,朋友们先后为他动脑子找个好媳妇的活动不断。能配上王逊的人格,学术修养,爱好的人,的确难选。

最后找到著名京剧演员张曼君。这个沙里淘金出来的新娘子张曼君,修养,为人都受到生熟朋友尊重和喜欢。曼君是位十分敬业的艺术家,也听到她团内同事称赞她专业基础雄厚扎实。可惜每天清早从罐儿胡同到京剧二团上班,路途十分遥远,下班回到家里,自己困乏之外,还要照顾时刻都在病中的王逊。天天如此,月月如此。同院人都默默向她致敬。

今天见报的版面图

一九六六年惊天动地的局面开始了。所有北京文化界人士,不,所有全国文化界精华都被集中到北京西郊“社会主义学院”去。音乐,美术,电影,戏剧,歌舞,文学……老老少少,无分党内党外,一律去做住客,优渥到了什么程度,说起来很难让人相信:早、午、晚的饭菜,跟高级饭馆一样,楼底下到下午有咖啡、红茶和讲究的岩茶和汽水,随意叫唤几个熟人坐在一起聊天。逢星期六有外国片可看。几层楼上楼下可以随心访问熟人。郑可,庞薰琹,马思聪都在五楼。美院取消了我们的内部参考。我每天拐弯在同一层楼向马思聪借阅。

上下午,各院各单位自己分组交代眼前思想和历史行为,解放军专人监管督查。这是每天上下午的功课。房间设备与旅馆不差分毫,有白衣侍者进行打扫,整理卧具和随时照管冷热水饮料。美院来了不少人,我跟叶浅予先生一间房,隔壁一间小房是王逊和常任侠先生。

吃过晚饭之后有两类人:一类坐在大门口石阶上,三三两两,装着闲散人样子,欣赏沿大厦散步绕圈同命运的人。二类沿大楼散步的人。有人就说:“呐,那位平头白发老爷子是个大翻译家。跟不少共产党员关在牢里好多好多年。一直坚持到底绝不投降直到抗战开始国共谈判,从牢里放出大伙,唯独这位老兄,就差一个星期他提前投降了。他不清楚牢门外头的世界,他哪知道就这么七天,几年都熬过来了。放是跟大伙一起放出来,性质上确是起了个大变化。”

有人小声指着散步群里一个高大带有洋气的女人说:“那位可是位天不怕地不怕的女强人,这位既大方又漂亮的女士星期六打了个电话给屋里厨娘:买只大母鸡炖好,等她星期天回家吃。这电话让管我们的人窃听到了。”

星期一上班,办公厅叫她去一趟,几个人等着她:“你星期六下午打电话了没有?”

“打了。”

“说什么?”

“叫我家厨娘买只大母鸡炖汤等我星期天吃!”

“你在接受审查期间非常不严肃,马马虎虎不考虑自己的问题,还吃鸡。”……

我和她熟,散步的时候我问她有没有这回事?她说有这么一回事:“最后我有点无聊,就用哭声代替回答。问一声我哭一段;再问再哭,最后弄得他们不知如何是好。‘你走吧!你走吧!回去好好反省,写个交代交上来。’”

“你有没有看到你另外那些从二楼挂到楼下的大字报?”我问她。

“好几张!不晓得你问的是哪一张?跟同房的几个人闲话,没想到这些阴险小人她们写了大字报。是不是我自夸体型,最好嫁个外国人那张?”

“是嘛!”我说。

“你想想,杀只老母鸡;说自己身材最好嫁个外国人,闲言闲语,日常信口聊天,大家难得住在一起也就这么说了。吃只老母鸡,说自己长得好,怎么变成政治问题?要开除党籍?——可能吗?你想想,这么好的年光,全花在无聊小事上……我就这个看法,你要揭发,要写大字报你写去好了……”她说。

“我也觉得没意思到极点,浪费宝贵光阴,侮辱文化人的人格!”我说。

“有空再谈,谈长一点!”她说。

【四】

有天半夜,隔壁民族学院忽然大锣大鼓,花炮冲天,响动近两个钟头。

常任侠先生叫醒了王逊:“嗬!嗬!你听:是不是搞政变了?”第二天一大早,王逊向解放军领导揭发常任侠昨晚的言论,麻烦来了!有好长好长的日子,解放军领导全力注重常任侠的历史追索,可能有点失望,除了没有入党之外,他一辈子都跟共产党一起,头头尾尾,还是“政变”这两个字。王逊这边同样地没前没后,无头无尾。过去根本没有来往,连进出美院相遇,见面点头都省了。“政变”是实实在在,亲耳听常任侠道出。常任侠第二天也没有招供不一样的话,他只说:“我……我听炮声这么响,乐鼓这么热闹,国庆节都没这么热闹,我内心感觉有点近似‘政变’;不是我内心希望‘政变’……”说这些话一点解脱作用都没有,而定案就“政变”两个字一时也定不下来。就那么一直往下拖到各神归各位,回到美院,重新开辟另一番热闹,且不说它。至于王逊,为什么要揭发常任侠?他一生读过那么多中西文本书籍,渊博当然包括道德为人方面,应该控制得住自己的格调。眼看着一个天真无邪快乐老头变成木人。

设想,王逊当年如果不被牵累成右派,经历右派过程的那一番残酷的洗礼、煎熬,会不会用另一种态度谅解这位天真烂漫的老胖头呢?

我以为他会。

他从小就是从学校到学校又到学校的简单过程。一直跟随全国几位头脑最好的老教授长大,修炼出人生最大的幽默力量。可惜反右把他蜕化成一无所有的蝉蜕。

其实反右就是一次增加人与人之间误解的演习,以便迎接今次的大阵仗。他并不清楚自己究竟有什么滔天大罪?也不明白自己配不配兜揽这一大罪。他开始动作了,首先拆下北窗六块我给他结婚画在玻璃上的鱼,那是用不掉色的日本透明颜料画的,像教堂玻璃窗效果。他卸下之后,连同我儿子给他画的灯罩,女儿画的扇子一股脑上交给美院文革领导。有一天他用手指敲我的门,他说:“你要有思想准备,我把你和表叔(沈从文)都揭发了。”

拆窗子 黄永玉 画

这是彼我一生最后一次对话。

我告诉梅溪,要谅解他,他太害怕。从此梅溪不再和他说一句话。曼君上班他没人管,梅溪只按时为他打针,各人都不出声。一日接到居委会发粮票,王逊躺在床上没人理,那六块玻璃要是没拆多好,你看,北风顶头日夜刮着。黑妮进屋问他粮本在哪里?他指指柜子的抽屉。黑妮看到王逊躺在床上,不停地咳嗽,喘不过气,脸都绿了,便叫梅溪:“妈妈,王伯伯好像不行啦,快来,快来!”曼君回来,一起把王逊弄上辆三轮车,送到协和医院。医院得知王逊是右派,不收。王逊由曼君搀扶着慢步挪回罐儿胡同,次日傍晚病情加剧,再次跑到北京站广场叫了辆三轮车,去协和的半路上就死了。(一九一五—— 一九六九)一生才活了五十四岁。

他一生存余的幽默感救不活自己,才短短五十四岁,有多少高明的艺术见解来不及写出来;正常时代他多么有趣!难忘的,我们相处的那些日子……(一)(黄永玉 文/图)