“我们的精神是同等的,就如同你跟我经过坟墓,将同样站在上帝面前……”很多人都记得电影《简·爱》中这一段经典台词,这段台词是李梓配音的简·爱,对邱岳峰配音的罗切斯特说的,也是上海电影译制片厂老厂长陈叙一的得意之作。

今年4月25日是陈叙一逝世三十周年,5月10日则是邱岳峰的百岁诞辰。当年,上海电影译制厂译制导演孙渝烽担任《简·爱》导演助理,目睹了创作全过程。追忆两位老友,他想起当年一起译制《简·爱》时的一幕幕。

孙渝烽参加邱岳峰的海湾墓地迁墓仪式(孙渝烽 提供)

力排众议选邱岳峰

《简·爱》的拷贝是在1975年秋天送到上海译制片厂的。当时,上译厂和上海美术电影制片厂一起挤在万航渡路618号的大门里。录音棚建在二楼的阳台上,水泥墙里垫点稻草、棉花隔音,但凡外面有汽车经过,声音都会被录进去,大家笑称这是“漏音棚”。

“漏音棚”里只有两台小风扇,夏天外面30几度,里面有40几度,烤得人难受。配音演员们只好搬一个大脸盆进来,在里面放两块冰来降温。实在受不了了,就放一条毛巾在冰上面,时不时拿来擦擦身子。配《简·爱》时,上海正是秋高气爽时,但为男主角罗切斯特配音,邱岳峰还是出了汗。为了让老厂长陈叙一说一声“过”,他配得很用心、卖力。

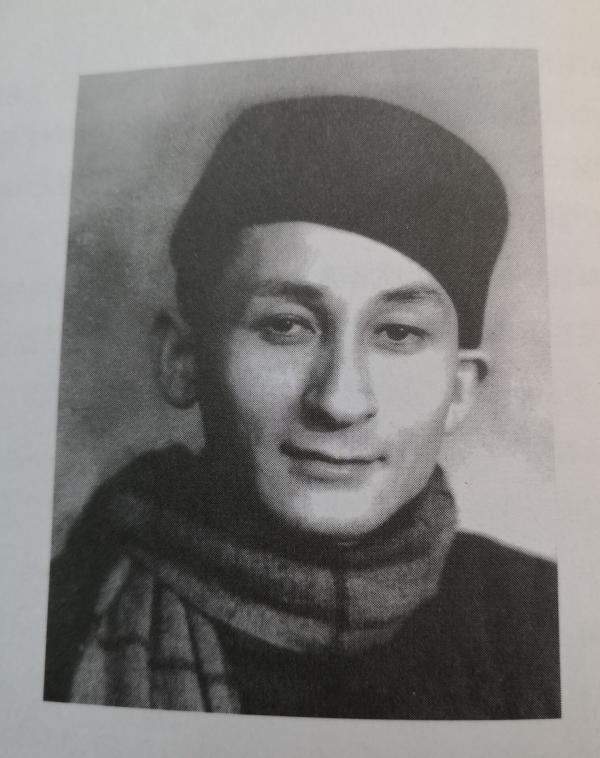

年轻时的邱岳峰(出自上译厂编著《魅力人声》)

陈叙一从来不会夸演员好、棒,“过”,是他的最高评价。

差一点,邱岳峰就和这个经典角色擦肩而过。

《简·爱》改编自英国女作家夏洛蒂·勃朗特的同名小说,原著是公认的文学经典,影片初到上译厂时,大家都很激动。第一次看原片时,并非所有创作人员都能听懂英文台词,但演员的精湛表演和影片对十九世纪英国风貌的还原给他们留下深刻印象。“对影片的第一印象很重要,了解影片全貌、风格样式、人物关系等,可以刺激配音演员的表演冲动”,孙渝烽回忆,尽管彼时尚未定下角色,但大家看完后忍不住讨论,哪个人物最适合谁的声音。

做完初对剧本后,陈叙一很快开出一个名单,问当时给他做助手的孙渝烽,“小孙,你看看合适吗?”

“真好!”孙渝烽禁不住感叹。老厂长从1950年开始带第一批配音演员,对每个演员的声音条件都熟悉,哪些戏谁能拿下,他心里有一本账。

邱岳峰 (孙渝烽 提供)

《简·爱》中的男女两大主角定了李梓和邱岳峰,李梓配简·爱,邱岳峰配罗切斯特。李梓常为外国影片中大气、漂亮的年轻女性配音,比如《叶塞尼亚》中的叶塞尼亚,《尼罗河上的惨案》里的林内特等。陈叙一觉得,简·爱经历坎坷,希望演员声音年轻而有厚度,李梓正是这样的音色。邱岳峰和片中罗切斯特的扮演者乔治·C·斯科特音色接近,而且,罗切斯特是一位贵族,一度过着花天酒地的生活,邱岳峰天生一副“烟酒嗓”,很能给这个角色加分。

不过,当年还是“内参片”年代,配音名单需要交给工宣队审查。当时,邱岳峰被戴上历史反革命的帽子,有人提出异议,“怎么能让他配主角呢?”老厂长坚持不肯换人,他认为,这个角色只有邱岳峰最为合适,并且相信无论从声音条件、人物理解,以及文化修养等方面,邱岳峰都能配好这个角色。

为了帮邱岳峰争取到这一机会,陈叙一向工宣队提出辩驳,此前电影《红菱艳》配音完成后,因为艺术质量不过关而返工,请邱岳峰重新配了莱蒙托夫团长才通过。“一开始我就是想让邱岳峰来配团长,你们不同意才换人,但后来还是找了他。如果这次不让他配罗切斯特,将来若是《简·爱》返工,你们可是要担责任的!”一番话说下来,对方也哑口无言。

陈叙一工作照(出自上译厂编著《魅力人声》)

陈叙一可谓邱岳峰的伯乐。陈叙一在筹建上海翻译片组(上海电影译制厂前身)时发掘了邱岳峰,当时他还在话剧团跑龙套,但陈叙一觉得他语言条件好,戏也不错,尤其嗓音沙沙的,有一种特殊的味道。邱岳峰也很用功,越配越出色,他一直说,“有了陈叙一,才有了我,才有了我后来的这么多成绩。”

为了回报老厂长的信任,邱岳峰对每句台词如何表达,用怎样的情绪、神态都用心琢磨。孙渝烽记得,后来有位外语学院教授将《简·爱》原版和配音版对照,称赞邱岳峰大大提升了罗切斯特这个人物的魅力。邱岳峰不仅丰富了许多台词语气,连人物的呼吸声,说话时轻触嘴唇的吧嗒声,从楼梯上匆忙跑下时的喘息声,这些原版里没有的小细节,他都配进去了,配得严丝合缝。

除了简·爱和罗切斯特,老厂长为《简·爱》里众多配角挑选的声音也妥帖、出色。比如在教会学校里,拿一把刷子“刷刷刷”,一脸凶神恶煞的史凯契尔德小姐由潘我源配音,声音里的那种狠劲儿让人不寒而栗。富润生配了剪掉简·爱长发的传教士布洛克赫斯特,他的声音很好配出了人物的虚伪和狠毒。苏秀则为大管家菲尔法克斯太太配音。他们都把握住人物性格,用声音充分展现出角色的特点。

其中,配得最累的角色是海伦,也就是开头在教会学校病死的那个可怜孤女。当时,这位配音演员从上影演员剧团借调来上译厂,“麻烦的地方在于,她的声音一直到不了小女孩的音色,找感觉找了很久。”孙渝烽说,配儿童需要特殊技巧,刘广宁、丁建华、李梓都配过小男孩角色,但对于戏份特别重的儿童戏,陈叙一更倾向于找真正的儿童来配。

比如《简·爱》里,罗切斯特的养女阿黛尔由金琳配音,当时她只有七八岁,童声听起来悦耳自然。那时,来配音的孩子们都配得熟练、认真,一点就透,许多人后来都成了上海广播电台的播音员。

“不卑不亢”和“不够揪心”

“老厂长是一个宝库。”孙渝烽至今清晰地记得陈叙一所创建的生产流程,包括第一次看原片、翻译剧本、初对、定配音演员、复对、实录、鉴定补戏、混合录音等,要保证译制质量、创作精品,这样的流程缺一不可。

《简·爱》这部影片是陈叙一亲自翻译的,翻译时,孙渝烽也在一边跟着学习,陈叙一还会让他大胆提出自己的想法。“在翻译上,他要求做到信、达、雅,在本土化转译上要恰当,不违背原来的意思。”

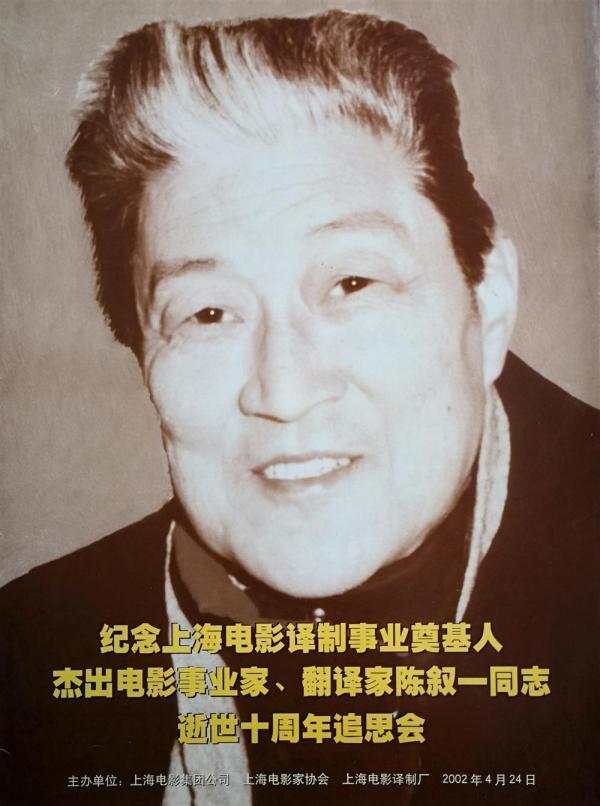

陈叙一(出自“纪念陈叙一逝世十周年追思会”小册子)

当时,上译厂有严格的上下班时间,早上8点钟放映机开始放片子,中午有吃饭、午休时间,一直到下午5点结束。大家都严守作息纪律,陈叙一更是每天早上7点半就会提前到厂里。不过,有一天下午3点刚过,陈叙一突然宣布提前下班了,“今天有点累了,我们先停一下吧,大家好好休息”。这是从来没有过的事情。

当时,孙渝烽等人跟着陈叙一编写《简·爱》的翻译剧本,正翻到简·爱和罗切斯特在花园里散步的戏。简·爱说,“在上帝面前,我们是平等的”,照英文翻译过来,并无什么不妥,但陈叙一总觉得不满意。正紧张时,听到可以提前下班的消息,大家都欢呼解放,孙渝烽还骑车到菜场转了一圈,买了点菜。

第二天到了厂里,陈叙一见了孙渝烽,一脸神秘地说,“小孙,我昨天洗脚很不舒服。”“怎么回事,是水太凉了,还是水太烫了?”“你绝对想不到,我大概老糊涂了,袜子没脱就把脚泡进水里去了。”见老厂长神色颇有些得意,孙渝烽心里已经猜出了几分,连忙去办公室拿了茶杯进棚。8点钟准时开工,陈叙一问口型员,“昨天那段词的口型都有了吗?”“有了。”他拿了纸,把那段琢磨许久,甚至连吃饭、洗脚时都在推敲的台词写了下来:“我们的精神是同等的,就如同你跟我经过坟墓,将同样站在上帝面前……”

陈叙一(出自“纪念陈叙一逝世十周年追思会”彩册)

译制片的口型要求语言、节奏、字数都和原片保持一致,最好开口、闭口发音的词汇都考虑进去,这样演员才能配得舒服、流畅。陈叙一写完台词,将口型一对,一字不差,严丝合缝。后来《简·爱》录制完成,许多外语学院的教授看了这段词,都禁不住称赞他翻译得妙。

“他觉得这场戏很重要,简·爱那种不卑不亢,追求女性解放的精神一定要在台词里体现出来。”孙渝烽回忆,“不卑不亢”这四个字,也是当时老厂长对李梓提出的要求,抓住了这四个字,就抓住了简·爱这个角色的根本。

当时的录音棚约有二三十平方米,空间没有分割,前面是银幕,有一个放话筒的架子,旁边是一张小桌子,导演就坐在桌子旁边。由于只有一个话筒,还会有一个话筒员,谁说话,就把话筒调到谁跟前。演员都是一场戏、一场戏录的,该谁了,谁就进棚。

不过,老厂长的排戏习惯不是从头到尾,他觉得这样做不科学。那时候上译厂按照半天一班,一般一周录10班,《简·爱》一共录了8班。陈叙一先把戏挑一挑,分出过场戏和重头戏,在头两班时先录一些过场戏,让所有演员先摸一摸人物,找到人物的性格特点。两班下来后,再逐渐深入。重场戏,尤其需要大声喊叫的戏放在后面录。

录《简·爱》时,孙渝烽就坐在陈叙一旁边,他还清楚地记得那个下午,李梓和邱岳峰先录完了简·爱和罗切斯特在花园中的戏,接着邱岳峰一个人留在棚里,录制罗切斯特醒来时发现佳人已去,痛心大喊的戏。

“配这场戏时,老邱准备得很充足,他起先大喊了几遍,台词、情绪都不错。”那天,邱岳峰手里捧着一个玻璃的大咖啡杯,泡了一杯茶,里面浮着几片白色的薄片,孙渝烽上前一看,“西洋参?”“对,难得遇上这样的好戏,我怕自己顶不住,特意买了点提神。”邱岳峰说。一遍录完,邱岳峰忙回头看了眼老厂长,只见他坐在椅子上,没说话。他立刻明白了,老厂长对刚才的表演不满意。

“我再来一次。”这一次,邱岳峰喊得更动情了,最后一声“简”时,声音都有些嘶哑了,孙渝烽禁不住为他鼓掌,但老厂长始终没说出那个“过”字。

“为什么还不行?前面两段,我们都觉得够好了。”孙渝烽好奇,老厂长只说了四个字,“不够揪心。”他在棚里话不多,但总能在关键时刻点一点,有时说“笑得假了”,有时提醒“哭得不够真”,味道差在哪里,他心里都很有底。

一句“不够揪心”,邱岳峰立刻明白该怎么改进,他正打算重录,陈叙一吩咐,“小孙,你先打有声,把原版给他听一听,再打无声。”这样既是为了让演员喝口水,休息一下,也为了让他更好找到人物状态。最后一遍下来,邱岳峰已经一身汗,嗓子也哑了,终于换来了老厂长宝贵的一声“过”。

后来,孙渝烽应上海电台之邀,做《简·爱》电影录音剪辑时,反复听了这段戏,他深深佩服邱岳峰的演绎,每一句“简”的背后,所承载的感情都不同。从一开始发现简·爱不在身边,到疑惑她去了哪里,再到四处寻找后,惊觉她已经离开了庄园,直至以近乎撕心裂肺的哭喊,表达“你不能离开我,为何要离开我”的控诉。“我后来问过老邱,他说,的确,我都琢磨过了,每一句都不同。”

邱岳峰在念词上狠下功夫,他曾讲述过自己的诀窍,首先,字要咬清楚,第二,把台词的内容、含义说清楚,第三,把潜台词是什么说清楚,把人物的感情色彩表达出来。在这段戏里,简单的一个字,他把三个层次都讲清楚了。

让外国人说一口流利中国话

1949年,陈叙一在上海江西路福州路口的汉弥尔顿大楼里成立了上海翻译片组,带着翻译陈涓、杨范,导演周彦、寇嘉弼,演员姚念贻、张同凝、邱岳峰,以及录音员、放映员等10多个人,靠一个旧话筒、一架旧录音机、一个皮包放映机译制了上译厂第一部影片——苏联影片《团的儿子》。

“为什么要搞译制片?”孙渝烽曾问老厂长。陈叙一说,“我从6岁起开始看电影,肚子里有2000多部影片。我总想让电影里的外国人说一口流利的中国话,让我们的观众能轻松地欣赏外国电影。”

陈叙一(出自“纪念陈叙一逝世十周年追思会”彩册)

银幕上的外国人在说一口流利中国话的同时,语气、声调在细听下又好像有些不同,如今谈起上译经典作品,很多年轻人都喜欢谈论和模仿里面的“译制腔”,尤其念到人名、地名时,配音演员的发音依然带着原片的味道。比如《简·爱》中,“简爱”的发音类似于“杰恩”,而不是普通话的“简爱”,“罗切斯特”也带着英文重音般的抑扬顿挫。

“这也是老厂长要求的,他说在念外国人名地名时,最好能接近原文,这样听起来比较舒服,既能体现出外国影片的特色,中国观众也容易接受。”孙渝烽介绍,大家在配音时,都会注意往原文发音上靠一靠,这也使得上译的配音和长春电影制片厂的听起来有差异,用通俗的话讲,带一种洋味儿。

不过,对原文到底靠近到什么程度,每个演员的发挥、把握不同,比如同样一个名字,有时不同人重音落的位置会有差异。为了在全片中达到统一,经常在鉴定补戏阶段需要重录,老厂长对此很严格。

陈叙一常说,不要把译制配音不当一回事,这是一份事业。他把一生的心血都献给了中国的电影译制配音事业。

第一代配音演员如邱岳峰、苏秀、富润生、尚华等,都是在老厂长的带领下,一点点摸索出配音方法和技巧。此前他们有人演过话剧,有人喜欢表演,有人只是声音条件好。老厂长有一个很好的办法,他把上影演员剧团的老演员借过来,和年轻人一起配戏,当时孙道临、卫禹平、林彬等演员都来参加配音,现场传授表演经验,提高了译制片配音演员的水平。

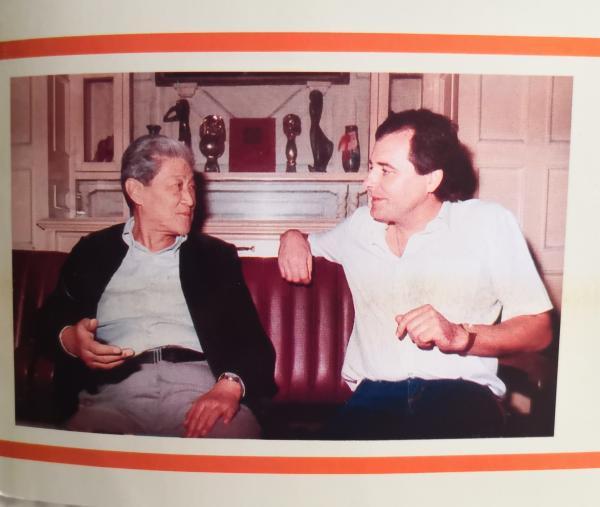

陈叙一和上影演员剧团多年支持配音的演员及译制厂的演员合影(孙渝烽 提供)

等到孙渝烽、刘广宁、杨成纯、童自荣、程晓桦、曹雷等第二代配音演员进来时,上译已经形成一套完整的译制流程。译制《简·爱》时,陈叙一带着孙渝烽参与影片译制全过程,孙渝烽明白,老厂长有意培养他做译制导演,这个难得的机会促使他日后决心留在译制配音行业。“我觉得做译制片很有意思,在当时的环境里,可以多看很多书,多看很多影片。”

爱看书,这也是陈叙一和邱岳峰的共同特点。“老厂长一直教我们,做好译制片,要使自己成为一个杂家,因为译制片包罗万象,自己的知识面也一定要广。”

孙渝烽觉得,老厂长是真正的杂家,在译制《猜一猜谁来赴晚宴》时,里面有句话出自《圣经》,陈叙一能立刻说出这句话出自第几页、第几章。

陈叙一(出自“纪念陈叙一逝世十周年追思会”彩册)

邱岳峰也是如此。他时而是《基督山伯爵》里阴险狡诈的黑店小老板,时而是《凡尔杜先生》里的小职员凡尔杜,时而又是《大独裁者》里的独裁者亨克尔,他的角色千变万化,都惟妙惟肖。“我曾问过老邱如何配好不同的人物,他说,多看电影、多看书,无论是科学家、总统,还是流氓,都可以从书里找到人物的感觉。他把看书当成体验生活的方式。”孙渝烽记得当时和邱岳峰一起译制卓别林电影时,两人专程跑去电影局资料室借了大量卓别林传记、影片评论来看,邱岳峰认真地说,“卓别林演得真好,我们要好好看看,看了才能理解他的作品。”

邱岳峰1950年进入上译时,因为配戏水平较高,工资定级为103元,但由于某些特殊原因,直到他1980年去世,他的103元工资都没有变过。他的生活艰苦,夫妻俩带4个孩子挤在南昌路小弄堂的一个17平方米屋子里。房间打扫得干干净净,邱岳峰搭了一个小阁楼,四个孩子就睡在阁楼上。晚上吃完饭,孩子们做功课,他趁机眯一会儿,等孩子们睡了,他就爬起来读书、看资料,准备他的戏。

当时,孙渝烽和邱岳峰都向往今后能有个小书房。孙渝烽借著名表演艺术家于是之写给他的一件墨宝“不容易”,给未来的书房取名为“不易斋”,他和邱岳峰说,“老邱,将来一定要常到我的不易斋坐坐,泡杯茶,泡杯咖啡,聊聊艺术。”

邱岳峰从1950年开始,配了200多部戏的主角,但有时还会帮孙渝烽做口型员。这是一个枯燥而劳累的幕后工作,要在棚里关上好几天,一一记录每个角色的台词字数。电影《拿破仑在奥斯特里茨战役》 就是邱岳峰做的口型,他在里面还配了一个重要角色,拿破仑的跛脚宰相。

“老邱很乐意帮助人,他一直勤勤恳恳,每天很早就来厂里,把地扫干净,水打好。他这个人很坚强,事业心很强,总说人吃点苦没什么,要把事情做好。但他因为背了一个政治历史包袱,这个包袱压得他很重,他总觉得自己对不起孩子、家庭,总想把这个问题搞清楚。苏秀告诉我,其实他的问题在70年代已经清楚了,但他总觉得没有给自己一个正式宣布,他太认真了……”孙渝烽说。

1979年9月,《简·爱》正式在影院公映,受到观众欢迎,仿造电影中款式的“简·爱帽”也在上海成了畅销品。孙渝烽将影片录音剪辑为80分钟的上下两集,并由李梓用第一人称录制解说词在电台播出,当时,好多听众来信说,“听电影,比看电影还有味道”。

1980年,邱岳峰出演的《珊瑚岛上的死光》、导演的日本电影《白衣少女》热映,一时采访他的人不少,但邱岳峰并未因此享受明星光环,他说,“我始终夹着尾巴做人”。不久后,他就走了……

参加追悼会时,孙渝烽等人早早去龙华布置灵堂,没想到众多影迷已自发来到灵堂,到处挂着他们为邱岳峰写的挽联。孙渝烽站在邱岳峰的遗体前,眼泪泫然而下:“老邱,你这么坚强的人,这么多苦都熬过来了,你不该走这么早,你的书房梦还没实现……”

陈叙一在生命最后两年患了喉癌,失去了声带,他在医院痛苦写下“从此无言”四字,但出院后,他又出现在录音棚里,用纸和笔参与创作和交流。

陈叙一(出自“纪念陈叙一逝世十周年追思会”小册子)

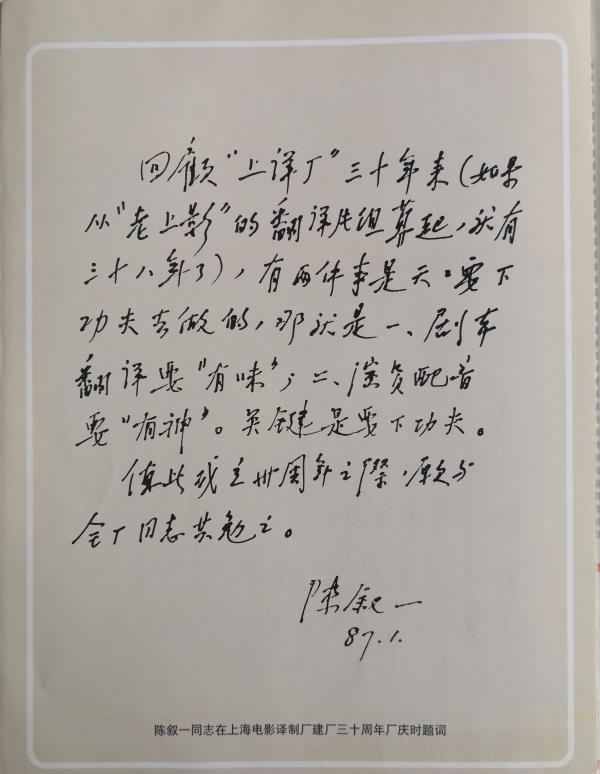

2002年4月24日,上海电影集团公司、上海影协、上海电影译制厂共同举办“纪念陈叙一逝世十周年追思会”,时任上海影协副秘书长葛燕萍珍藏着那份8页小册子,上面印着陈叙一在上译厂建厂三十周年时的手迹题词:“回顾‘上译厂’三十年来,有两件事是天天要下功夫去做的,那就是,一,剧本翻译要‘有味’;二,演员配音要‘有神’。”剧本翻译“有味”,演员配音“有神”,也被上译厂一代代配音人看作创作的座右铭。

陈叙一的手迹题词(出自“纪念陈叙一逝世十周年追思会”小册子)

2007年,上海电影译制厂建厂五十周年,纪念书籍《魅力人声》出版,时任上海电影(集团)公司副总裁、上海电影译制厂厂长许朋乐在序文中写道:“虽然他们头上没有水银灯的光环,身后没有紧追不舍、手捧鲜花的影迷,琳琅满目的媒体上也很难发现他们的名字,观众永远不会在银幕上看到他们的身影……但是,他们毫不懈怠地用不断创新、永远进击、薪火相传的精神打造了同样是金碧辉煌的译制艺术的殿堂。”

陈叙一(出自上海影协《瞬间成永恒》)

令人欣慰的是,邱岳峰的孩子们懂得他的心情,特地将父亲的墓地迁到了奉贤的海湾墓地,迁到了老厂长的墓地旁,离得很近。“老邱把他的一生都献给了中国的译制配音事业,他一直在实现老厂长的心愿,让中国的观众可以在电影院里,看到外国人说一口流利的中国话。”孙渝烽说。

邱岳峰的四个孩子为父亲举办海湾墓地迁墓仪式,苏秀、李梓、赵慎之、曹雷、陈叙一女儿陈小鱼等都参加了活动 (孙渝烽 提供)

孙渝烽、赵慎之和邱岳峰的大儿子、小女儿合影(孙渝烽 提供)

栏目主编:施晨露 文字编辑:施晨露

图片来源:除注明外,均由原上海影协秘书长葛燕萍提供来源:作者:钟菡