澎湃新闻记者 陈灿杰 实习生 李坤一 黄家樑 舒钰嫣

“真的,进厂是不可能的。”

住了8年网吧,26岁的余伟峰并未动摇维持现状的念头,他在6年内捐献成分血104次,多次蝉联广州黄埔区献血排名第一,奖励折算成现金仅4万余元。

在网吧,余伟峰坐的沙发渍着层汗垢,他已习惯在上面打游戏、吃饭、睡觉。那些被游戏颠倒的日夜,吊扇在他头顶上转得异常缓慢,投下一道暗影。

走出网吧,便是黄埔区时代城购物中心,临近的公交站名为“东区路口站”,这一片也被称为“东区”。周边劳务中介繁多,招工信息一张张挤在门前。不时有人驻足“挑拣”,与中介谈论着进厂待遇。余伟峰则靠日结工作维生,干一天“躺”三天,自从上个月抵押掉手机,他仅能借朋友手机找“日结”。

成为东区网吧“大神”之前,余伟峰的人生反复跌落,经历家人狠心遗弃、朋友不告而别、爱情戛然而止,他像是松开了那根与社会关联的绳子,彻底放逐自己了。

冠军

五六年间,从余伟峰身上抽出来的血能装满8个5升装食用油桶。

“我现在献得都老油条了,”身份证上显示1996年出生的他眼窝凹陷,抬头纹刻在额头,有着超出实际年纪的“老态”,他对献血流程熟稔于心:两次献血间隔至少要15天,献血前出示预约、查穗康码,做血液检测。为了通过检测,他会在献血前一晚12点“提前睡”,避免通宵。

他献的是成分血,即单独采集用于止血的血小板,血液经过分离,再回流身上。1单位200cc,他献2单位一般要90分钟。采血期间,余伟峰总犯困睡着,血一献完,他直接预约半个月后再献,把日程排满。

他没献过全血,因为不会送充值卡。卡交由网吧专门回收的人,他能拿95折套现。

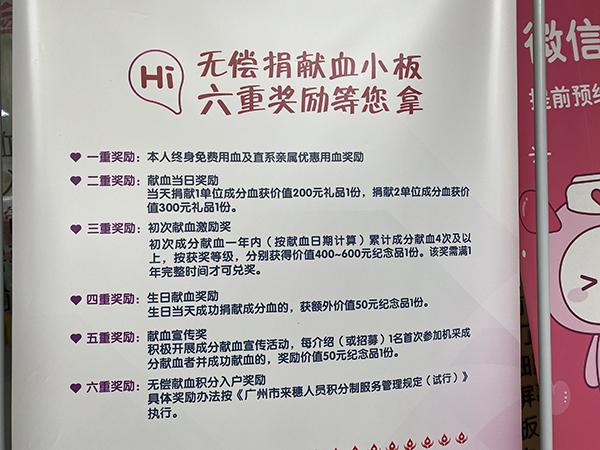

对于黄埔荔联献血站(距时代城约500米)的献血奖励,余伟峰几乎脱口而出:献1单位200块,2单位300块,钱充在购物卡或话费卡里;有时献血还送些小礼品,像雨伞、杯子等,余伟峰觉得没啥用,基本扔了;他更在意献完血吃的那餐外卖,这能抵掉一日饭钱;献得多了,他甚至摸清了与献血站合作的不同快餐店。除此,在献血站全年献血量排第一的话,能拿1500块,第二名拿600块,仍以充值卡形式赠送。

黄埔荔联献血站门外的献血奖励告示。 本文图片除特殊说明,均为澎湃新闻记者 陈灿杰 图

经献血站工作人员查询,余伟峰自2015年1月至2020年10月,累计献血104次,共200个单位,40000cc血“没啥感觉”地从他体内抽出又输回。据献血站规定,每人全年献成分血不得超过24次,总献血单位不得超过40单位。余伟峰有时只能献1单位,否则,他恨不得每天都献满,“我本来就是献血就很上瘾了。”

余伟峰说,他至少拿过4个第一名,1个第二名。但一出献血站,荣誉证书直接扔垃圾桶,现有的冠军证据,仅剩他手臂上两个凸起的小疙瘩。

他还卖过献血证,那次他搭乘一个半小时公交跑去34公里外的越秀区广州血液中心去献血,据说那里有人收献血证,一张能卖500元。

但他也就去过一次。他嫌跑来跑去太累,“我都没时间跑。”更多的时间,他消磨在网吧里,打游戏、看剧,至少就近献完血可以先回网吧睡觉。

余伟峰在打游戏。 澎湃新闻记者 柳婧雯 图

献血的奖励不足以生活,频繁献血还会把身体拖垮,当被问及一直献血的原因,他说“救病人是最重要的”,他曾在上述广州血液中心目睹一个小孩因无法及时输血离世,受到不小冲击。他称后来有次自己的血小板救了一个小孩,家属为表示感谢,给了他3000元。

这些钱,余伟峰几乎全用在上网、抽烟、吃饭上。有钱时他只抽中华、差点也是20多元一包的芙蓉王,网费则是几百几百地充;没钱了,余伟峰才会意识到钱来之不易,采访中,为提起精神,他嚼了颗槟榔,突然头晕,又舍不得吐,担心“浪费钱”。

在网吧,他把生活压到了最低需求线,“现在什么欲望都没有了。”游戏打累了,躺沙发睡觉;醒了,去厕所洗个脸;实在脏了,花10块找个日租房洗澡,通常只有冷水。

因长期点同一家饭馆13元的猪脚饭外卖,他与饭馆老板成了熟人,平时能挂(赊)一两百的账。欠得多了,余伟峰靠献血的钱补上,或是接一天150元至220元的日结活计。保安、中介、快递分拣打包员,这些他都做过。

因频繁献血,他干不了重活,但要实在没得选,也只能去卸货。有次搬乒乓球台等重物搬了12小时,累得他几乎虚脱。从那以后,哪怕双十一卸货日结工价能开到280元,他也坚决不干了。

此前,余伟峰也想过进厂,试过一次被刷下来了。他没念小学,不认字,“体检又没钱”,一个多月前,他手头紧,抵押手机应急,更是断了活计——他没穗康码,无法进入任何一家厂。

余伟峰抵押手机换了180元,赎回来需要补交每日20元的借贷金。

这还带来另一个连锁反应:他无法预约献血。他直接跑去献血站,却被熟识的医护人员拒之门外。不过,上一次做血液检测,他已因血液白细胞含量过低,被告知无法献血。“能献的话肯定会去,”他补充道。

即便过着单调、乏味的生活,他也会有失控的时候。比如11月18日这天,他通宵一夜抽掉3包烟,最终在一款带有赌博性质的游戏亏了50元,“要炸了,气得要死。”在外边吃完一天中唯一的一顿饭,阳光晒得他乏力,他选择从石阶一跃而过,奔回网吧,他要彻夜把钱给赢回来。

弃儿

在网吧,余伟峰有时是看着寻亲节目《等着你》入睡的。

2009年,收留他的广州市救助站协同公安部门曾为他寻亲,但未成功。“我一直恨他们,我就是想见他们一面,就算找到了,我也不想说什么,没什么话说的,我就是想见一面,看一下我就走。”余伟峰告诉记者。

但他也知道,寻到父母的希望微乎其微。

在余伟峰的叙述中,童年记忆几乎所有事件都停留在“8岁”(虚岁),因为那一年,他“犯了太多错”。

余伟峰回忆,父母都是农民,一家人住山区的瓦片房里。平时父母去田里干活,由他照料小3岁的弟弟。

他在家没少挨父亲的打,“他(指父亲)把自己儿子打死一个,还有一个。”有次他做饭,水加太少,整个电饭煲烧糊了,父亲把他吊葡萄架上,在树上折根木条,抽得他满背血印子。还有一次,余伟峰带八九个朋友上家里偷吃葡萄,也被打了。

余伟峰称,父亲几乎成天酗酒,两人关系冷漠、疏离。他更喜欢和朋友去小河边钓螃蟹、游泳,那时,他还有不少玩伴,但一次意外改变了一切。

8岁的一个夏日,余伟峰找邻居“丫丫”玩,两人关系最好,总会互送零食。那天他们走在另一条大河边上,丫丫往河里扔了块石头,一下没站稳,滑了下去——那儿是土路,没有栏杆,余伟峰吓蒙了,看着她就被水吞没。

“一个人傻傻站着。”等回过神,他跑路上拦车救人,但丫丫已经被水冲走。他没敢回家,躲草丛过夜,“缩成一团,”拿两片树叶盖眼睛上挡光,醒来时,他被蚊虫咬得全身是包。

丫丫的父母认为女儿是被余伟峰推下去的。余伟峰被父亲暴打了一顿,最后也不知道事情是如何解决的,只记得有次父亲从派出所回来,说了句,“把你生下来干吗。我不生你还好!”意外发生后,过去的玩伴开始“无视”余伟峰,打招呼也不理睬,“看着你就好像很烦一样。”

“不是我推下去的,你就不能冤枉我。”余伟峰开始学会把话憋着,“反正不说话也死不了。”他仍去小河里游泳,只有这样才能忘却那些记忆。河底有个桥洞,他常一次次来回穿梭,直至筋疲力尽。到冬天,河已结冰,丫丫的尸体仍未找到,他一个人独自在那儿溜冰。

上述事件只有余伟峰一方的叙述,记者也无法联系到相关人员进行核实,但根据余伟峰陈述,自那之后他变得形单影只。

与更受偏宠的弟弟不同,余伟峰并未上学,他被丢在家干活,但他不乐意,除了摘菜喂兔子这种轻活儿,下地就是找个阴凉处睡觉,看着父母在烈日下种稻,他不想去帮忙,他说这是一种报复,恨他们,“就会恨到底。”

同他关系最好的,是他的弟弟。余伟峰第一次学会骑自行车时,骑了几小时山路,到镇上找他弟弟,当时恰好做课间操,他在围墙外绕了一圈,“想是想进去,但是你没有权力可以进去的。”最终,他没找到人群中的弟弟,只能独自离开。

那天放学,他没和弟弟讲起这事,两人偶尔聊到上学,余伟峰只说要好好读书,“不要学我一样。”

两兄弟间还有个秘密。余伟峰经常躲房间外,偷听父母聊天。他告诉过弟弟,自己可能会被丢掉,弟弟听了没什么表情,说自己已经知道了。

2003年,一家人一早仓促准备,前往火车站,临上车,余伟峰突然踌躇,他不知道此行终点,但似乎猜到了结果,自己就算不上车,他们也会上,“一样都要把我丢掉。”漫长路途上,他睡不着,抠着手里装衣服的塑料袋,把整个袋子抠破了。

下车后,余伟峰的父亲塞给他几百块,让他在站内等会儿,过会儿来接他。临别,他弟弟突然冲回去,哭着抱了他一下。弟弟随后抓着他的手,想拉他一起走,被父亲制止了,他问了句:跟你哥走,还是跟我们走?

余伟峰说,当时火气一下上来了,让父母不要为难弟弟,赶快走人。分别后,他抱着那堆衣服,蹲墙角等他们回来,可是他们再也没回来。

寄望

被父母遗弃在广州东站后,余伟峰开始了流浪生活。

起初,他在站内帮老外拉行李,他唯一一句会说的英语“Hello,Hong Kong”,就是那时跟同行学的。之后,他到佛山街头乞讨,拿个鸡毛掸子,给路上的行车掸灰,再趴车窗要钱。他说给他60秒红灯,至少能扫三四辆,那时他“不孤独,有车就扫。”有次他的中脚趾给车压断了,康复后他跑去广州继续扫车。

余伟峰的叙述里,从被遗弃到被救助,前后时间跨度不到两年。

但据广东的几家都市媒体报道,广州救助站档案信息显示,2009年1月28日,他在广州黄埔区中山大道扫车时被送至救助站,距他被遗弃已历时6年。

余伟峰后来适应了新的生活,在救助站4年多的时间里,他会上些基础文化课以及烹饪等技能培训,平时也看电影、打球,他还做了班长,管理宿舍卫生,分发三餐,因为手会接触到食物,他每天都剪指甲,这个习惯一直保持至今。救助站唯一让他不满的是无法自由外出,他干脆拿个针,给自己刺些纹身打发时间,如在手臂上刺了一个“忍”字。

余伟峰手臂上刺的“忍”字。

2013年3月初,余伟峰离开救助站,他说那时心情好得没半点不舍,会做多种川菜的他还怀揣着一个理想,他要“建立自己的美食王国”,开一个伟峰美食连锁店,类似烟火气十足的街头大排档。

因疫情防控措施,余伟峰无法进入救助站,只能隔着围墙望着站内。

与余伟峰同期离开救助站的,还有他在救助站结识的达州老乡李慧莲,他俩被安排到广州天河区同一家川菜馆做服务员。

余伟峰把大他4岁的李慧莲当做姐姐。刚上班时,他有次因感冒、咳嗽吃不下饭,是她帮忙买药照料的,他说那是从小到大,他唯一一次这样被人对待。

据《广州日报》同年5月发表的一篇报道,两人在餐馆工作间隙,目不识丁的他们会一起学写菜单常用字。第一次休假时,他们一起逛街,被一家美容院拉去做免费体验洗面,完事要价890元,吓得余伟峰把手机抵押了。最终李慧莲向餐馆老板娘胡珊珊提起此事,胡珊珊去美容院戳穿骗局,帮余伟峰要回了手机。对于此事,胡珊珊有些无奈,“年纪上,是成年人,心智上,却是涉世未深的孩子。”

工作数月,因李慧莲被临时调到白云区另一餐馆。余伟峰也因此从川菜馆不告而别,找去李慧莲打工的那家餐馆,却被告知她已回老家,准备与男友结婚。余伟峰本想回川菜馆上班,又觉得难为情。

因此,他来到工作机会多一些的东区,换了家名为“大喜庆”的酒楼工作,想攒钱回老家找李慧莲。该酒楼一名老员工回忆,余伟峰平时话少,但手脚勤快。一天来来回回跑着提水、收台摆台,成箱成箱搬碗筷,“重的活都是叫他去做,他也主动。”不过工作没三个月,他突然失踪。

余伟峰是去找李慧莲了,他说只想见一面,打个招呼就走,“我就问她过得好不好。”余伟峰不知道李慧莲回老家后的情况,也不知道她住哪,他猜她应该就在达州火车站附近餐馆工作,结果找了一天也没找到。他想着干脆找个餐馆工作,之后再找,可惜那些餐馆都不招人。当晚,他去网吧通宵,隔天一早返回广州。

再回东区,他开始入住网吧。余伟峰陆续结识了常驻网吧的其他“大神”刘志宏、黄相富,他很少与他们聊起自己的过去,就是平日在网吧碰面多了,混个脸熟,互相散烟抽,或是看对方打游戏。用刘志宏的话说,余伟峰在网吧玩游戏是“越菜越爱玩”,但余伟峰对此说法不太在意,他说一打游戏,他什么都不去想,只觉得时间过得很快。“美食王国那个(梦想)没有了,我现在就是要等《传奇》(一款游戏)开始。”

陷落

住了这么多年网吧,余伟峰也曾有过短暂的离开。

2019年初,他恋爱了,女孩18岁,在电子厂上班。两人在时代城的露天广场唱歌时认识,很快确认关系,余伟峰租了个房和她一起住。

那时他想多赚点钱,一天能做两次日结,早晚班连轴转。他说两人存款最多时有7000多,房租、吃饭,买的小家电,都是他掏钱。他做保安的时候,有次一个人骑摩托酒驾,撞到他手臂,赔了2000块。他把钱都给女友,“我自己一分钱都没舍得花。”

黄相富回忆,余伟峰做完日结,很爱在网吧显摆,说自己又挣了多少钱,提起女友,也是兴致昂扬,“他其实是想获得大家的认同。”在黄相富眼中,余伟峰性格单纯得像个小孩。

“(他)以前意气风发,”余伟峰的另一个朋友黎智刚,因负债也做过长期日结。他回忆,几乎每次下班,都能看到余伟峰和女友牵手逛街,那时他穿得整洁、人也自信,还参加了时代城的歌唱比赛,在台上唱粤语歌给女友听。黎智刚形容,“相比现在成天没睡醒的样子,曾经的余伟峰‘真的好100倍’。”

那时候,余伟峰也一直献血。有次他为了给女友买礼物,跟黎智刚借了200,说等下次献血再还,他说女友也知道他献血,但未阻止,“(她)也不担心这个事。”

而这段恋情,最终只维持了3个月。余伟峰将分手原因归结于自己难以控制的脾气。他说自己总会因一些琐碎小事,冲她大吼大叫,最后一次吵架,他去外边喝酒喝到要吐,没再回家。

重回网吧的余伟峰,不再像以前那样做日结了,“只要养活自己就行了”。刘志宏之后见他去做保安,打手游已经到了“忘记一切”的地步,没几天就被开除了。

去年中旬,他因卖银行卡给人做“流水”假账,进监狱呆了半年。在网吧被戴上手铐时,余伟峰还不清楚自己犯了什么事,只知道游戏刚开局,自己玩的角色刀还没补到。

进监狱后,时间变得漫长,余伟峰的自由,仅剩每天中午到篮球场排队等狱警发支烟抽,其余时间用来接受劳动改造,不断插花。

广州市救助站前站长徐福宪早已退休,他的昔日担忧则成了现实。据《南方都市报》2012年的报道,他对余伟峰离站颇有顾虑:是在救助站多加一张床位?还是在外面多一座监狱呢?

今年大年初一,余伟峰出狱,没人接他,他只能给广州市儿童福利院打电话,自从离开救助站,他被归到福利院管理,但除了有次去办身份证,他基本和福利院处在“失联”状态。余伟峰还记得,出狱时狱警跟他说,这次出去好好做人,不要乱搞事。“我现在不是改过来了吗?”余伟峰说他一出监狱,就一直在网吧待着。

但没多久,他又因帮朋友打架进了派出所,他朋友拿铁棍将人敲成重伤,至今还在监狱。

而“警察为什么不敢收留我,就是这个肺炎。”随即,他改口称是“肺癌”,已经扩散到肾了,不过平时肺和肾也不会不舒服。提起此事,他仍抽着烟。

“死了就死了。”余伟峰唯一的顾虑,是死了会麻烦到别人,在网吧,除了一个大叔会在自己快饿死时支援一下,其他朋友“都像个乌龟”,一找他们帮忙,头就缩回去,找他的时候就把头伸出来。

对于过往的种种经历,余伟峰几乎全部抱以否定的态度。他要把过去的事都忘掉,什么都不去想。至于现状,自己不会再去改变了,也没有什么好改变的,“我不会后悔的。”可追溯起自己为何走到今天这个地步时,他时常拧着关节,陷在焦灼的沉默里。

东区

“我只能在东区待。”余伟峰说,网吧老哥个个喜欢东区,有家都不回,自己无家可归,更得待这儿了。

36岁的刘志宏,则用“朝圣”、“家”形容他对东区的情感,他2018年来的东区,他说以前待厂里,一天站流水线上12小时,不自由,年纪大了,也熬不动。而在东区,日结好找,人多时,招工跟赶集一样,一辆辆大巴等着拉人;以及,这儿上网便宜,两三块一小时,且8块能吃一餐,日租房便宜只要一二十块一天。人只要不是特别懒,干一天玩三五天,“也能天天有饭吃。”

余伟峰与刘志宏走在摆着夜宵摊的小巷中。

多数东区“大神”吃饭的地方,就是在时代城临近的一道窄巷,头顶的天空已被“握手楼”夹剩条缝,直至傍晚,夜宵摊的亮光才照亮巷道,密集人流搅动着其中的潮湿空气。而在日结工集合的小公园,空气更为复杂些,混杂着汗酸与尿骚味,直至深夜,仍能见到一些人躺长椅上睡觉,椅下则放着空酒瓶。

日结工集合的小公园。

“都是自甘堕落的,”刘志宏说,不少东区“大神”,有时想着明天干活,在网吧打游戏没睡好,干脆再拖一天;有时没钱必须干活了,刚好网吧有熟人,借个饭钱,一天又拖过去了。刘志宏同时提到,深圳三和人才市场这几年经政府部门整顿后,不少“三和大神”也跑东区了。

东区的“接纳”,很大程度源自其背后更广阔的厂区——广州经济技术开发区东区集中了多家跨国公司,有电子信息、汽车、化工等产业,劳工需求量较大。

东区一家劳务中介门前贴的招工启事。

但对东区“大神”而言,生存空间收窄在时代城周边能找日结的地方。

刘志宏回忆,2019年东区未开始拆迁整顿时、日结集合地鱼龙混杂,收微信的、收银行卡的,还有拉人去试药的……刘志宏坦言,自己也“捞偏门”,靠倒卖网吧里“大神”们的微信账户,赚了好几万。那时他还成立了“东区大神”QQ群,要是有群友被拖欠工资了,他会拉帮结伙去厂里闹事。2020年过年期间,东区发起“清卡行动”——整顿倒卖收售银行卡行为,刘志宏庆幸当时回了老家,不像余伟峰被抓了。

刘志宏回忆,疫情期间,很多老哥就睡网吧外的过道里,路都堵了,其中一些人,是犯了事或者欠了债。

24岁的黄相富,同样因清卡行动入狱。此前,痴迷游戏的他在大一辍学,起初还做产品销售,朝九晚五,后来在东莞做快递分拣时,经朋友介绍来到东区,很快染上网赌,他说在这儿呆久了,每个人嘴上都说没意思,不知道能干什么,但这么耗着也轻松,“就做一条咸鱼,是不是?”

把黄相富介绍到东区的,正是黎智刚,他说在东区,坐过牢的出来后基本会回家,除非是老油条,或者已被家人放弃。而很多“大神”最初来东区,是抱着赚笔快钱还债就走的念想,结果越陷越深,“没办法,已经拉不回来了”。“东区的人基本上都是懒了一点。不懒的话,绝对不会出现吃不上饭的(事)。”此前,黎智刚遭遇一起电信诈骗,负债4000元来到东区,靠日结还了债。

“我和他们不一样。”他强调,他初中辍学就开始打工了,他父亲早逝,母亲则因工伤失业。自己靠打工补贴家用,让自己不至于陷落东区的,还有不断激励他的女朋友,“再苦再累我都干下去。”

“没那么多好活干了”,刘志宏说,现在找活儿的人多,日结又少,多是些装车卸货的重活,11月16日,他和余伟峰“山穷水尽”,两人找了份保安工作,月薪4500元,至少做到年底。余伟峰想着到时把钱充游戏里。做了1天,他因没有手机被保安队长辞退了。

余伟峰在上保安夜班,从晚8点上到早8点。

但在余伟峰眼中,上网也相当于上班,有次他在游戏中赢了40块,“我天天砍个福(刷元宝)都比做事强多了,比(做保安)站一晚上强多了,是不是?”

可他朋友刘志宏已经不这么想了,他在东区有些待腻了,有时想想,自己好像在浪费生命,一辈子就这么过去,他不甘心。他打算拉余伟峰去拍短视频,借着献血冠军的身份,“传播一些正能量,”比如拍他在地上捡烟头,或者哪儿发生灾情了,去做点好人好事,为灾民募捐,“阳光积极向上地脱离东区!”

但这个期望很快破灭,11月27日,余伟峰在网吧偷人东西吃,之后离开网吧,不知所终。

(应受访者要求,文中刘志宏为化名)

责任编辑:彭玮 图片编辑:陈飞燕

校对:施鋆