1937年10月,一位远道来的年轻人住进了上海新闸旅社。在旅社登记簿上,年轻人登记的名字叫李霞,职业是小学教员。年轻人戴着眼镜,斯文质朴,风尘仆仆的样子就像刚来大城市谋生的乡下人,可如果仔细看下去,年轻人的眼神中又透着一股久经世面的精明,绝非一般的文弱书生可比。

在新闸旅社住下后,起初的几天,李霞很少外出,他将一天中的许多时间都花在了站在窗口,打量这个既繁华又陌生的城市。此前,他几乎没有想过会来到上海,更没有想到上海会是他即将投入战斗的战场。

几天之后,李霞一直在等待的几位同志终于出现在了新闸旅社。几位同志是不同时间分别来访的,李霞知道这是组织纪律,秘密电台的报务员、机务员和译电员均由交通员单线联系。见到八路军驻沪办事处主任李克农指派来的田保洪时,李霞显得很激动,他走上前去紧紧地握住田保洪的手说,我只盼望能够早日工作,这几天在这里简直是度日如年!

田保洪说,李霞同志,你的心情我能够理解,现在上海的局势很复杂,不久的将来会更复杂,建立一个电台并不容易,保护一个电台更加困难。组织上认为现在建台条件尚不具备,眼下你最重要的任务是熟悉、适应上海的社会环境,学习上海生意人的生活,将延安同志的气息彻底地隐藏起来。

李霞坚定地点点头,表示服从组织的安排。

适应灯红酒绿的上海,伪装成世故精明的生意人,对李霞这样一位苦出身的老红军而言,并不是一件容易的事,但李霞时刻告诫自己,要做革命的红砖,哪里需要就朝哪里搬。

李霞并不是这位年轻老红军的真名,他原名叫李华初,后来改叫李白,他有好几个化名,李霞是一个,李静安是另一个。1910年5月,李白出生在湖南省浏阳县张坊区白石乡一个偏僻的村庄。小时候,李白的家中很贫困,只勉强在本乡公祠小学读了几年书,十三岁那年,为了给家中挣一点口粮,李白被迫辍学,到离家十多里远的“乾源裕染坊”做起了学徒。

李白的革命觉悟很高,1925年中共湘区委员会在浏阳最早建立组织时,十五岁的李白就加入了中国共产党。随后,李白积极参加当地农民协会和农民自卫军,烧地契、罚钱粮、打土豪、年纪不大,革命的干劲很足。

1927年9月,正当中国革命处于严重挫折时,十七岁的李白毅然参加了毛泽东领导的湘赣秋收起义。是年冬天,张启龙、王首道等人在李白的家乡恢复党组织,建立农民武装。李白冒着生命危险,走村串户,在张坊山区往来奔波,动员许多青年参加了农民赤卫军。赤卫军配合红军夜袭张坊,获得了武装暴动的胜利。1930年,二十岁的李白和两百多名青年一起跋山涉水,正式加入红军队伍,成为红四军宣传员,随部征战赣南、闽西。

1931年6月,李白被部队选送到瑞金无线电通讯学校,参加无线电第二期学习班,半年后结业,先被分配到红五军团十三军任无线电队政委,后调任红五军团无线电队政委。

1934年10月,李白随红军长征,其所在部队红五军团是全军的后卫。李白率领报务员、机务员、运输员、监护班一百多人组成的无线电队,携带着笨重的收发报机、充电机、汽油、蓄电池等器械,边行军打仗,边进行紧张有序的收发报工作。长征途中,上级领导给李白分配了一匹马,但李白从来不骑,专门用来驮机器或者病号。

有老红军回忆说,李白在长征途中提出过一个口号——“电台重于生命”!他是这么说的,更是这么做的。有一次,无线电队驻扎在贵州茅台村外的半山坡上,天空突然出现了敌机,李白发现草屋外还竖着两根无线杆,为保护天线,他不顾生命安全,对准天线杆猛地就是两脚。敌机投下的炸弹在不远处爆炸了,这时候,李白的表现出人意料,他端起一挺机关枪,冲着敌机不停地猛扫,战友见他不要命,拼命地喊,叫他注意隐蔽,但他像被惹怒的狮子,直到一架敌机被击中,他才罢手。这件事很快在队伍中传开了,大家都说李白看上去像个文静书生,关键时候像一把钢刀。

曾三曾担任瑞金无线电通讯学校的政委,回忆起长征时的李白,他曾讲过一段往事——那时候,曾三和李白都是搞无线电的,都在中央大队。有一天晚上,李白突然跑到曾三的住处,一见面就痛苦流泪地说,老师!我有心里话要对你讲,我对不住你!曾三听了很吃惊,忙说,别哭!有事慢慢说,说清楚就好了,我不会怪你的,这里面一定有误会。李白止住哭泣,坦诚地说,我这次来长征,他们给了我另外一个任务,就是要监视你的一举一动,他们说你是AB团的成员,发现问题,要我及时向他们汇报。我和老师相处这么长时间,怎么看也不像啊!老师,我一直敌视你,防范着你,把你当作敌人,我心中有愧,不吐不快啊!

曾三说,那一刻,我觉得眼前的年轻人有一颗赤诚的红心,他不光无线电技术好,品质更是过硬的,他是一位危难时刻值得信赖的好同志。

1936年红军胜利达到陕北后,李白被调到红四军无线电台担任台长。1937年7,随着全面抗战的炮火震撼整个中华大地,刚刚由红军改编成的八路军枕戈待旦,即将开赴抗日前线。那时候,二十七岁的李白已做好随师出征的各种准备,但就在这个时候,中央军委三局局长王诤上门找到了李白。

上海是周恩来在1931年创办的中国共产党无线电通讯的发源地,培养了一大批忠于党、忠于革命的无线电技术人才,比如李强、张沈川、蔡叔厚、涂作潮、吴克坚等人。但由于革命的需要,从1933年开始,周恩来就陆续将一批骨干派去了江西、鄂豫皖、湘鄂西等革命根据地,而留在上海的一些同志,在国民党残酷的白色恐怖下,屡遭杀害,损失惨重。

抗战爆发后,党中央认为情报工作已显得日趋重要,为了向敌占区及时传达党的方针政策,同时大力收集敌伪情报,掌握敌伪动态,必须尽快选派政治过硬、业务素质好的同志到沦陷区、国统区,设置秘密电台,开展情报工作。

中央军委三局局长王诤找到李白,就是向他传达党中央的决定——这是一项非常紧迫、重要且又危险的工作,需要一个经历考验并经过长征艰难磨炼的老红军担任,周恩来同志考虑再三,最终选定由你来完成这一艰巨而光荣的任务。

按照原先的计划,在南京设立公开的通讯电台是第一选项,但由于国民党顽固派的阻挠,南京建台的计划未能实现。随后,党中央将李白调往上海,在八路军驻沪办事处处长李克农的领导下,设法组建秘密电台。

在上海新闸旅社经历短暂的适应训练后,由李白主导的秘密建台工作开始了。淞沪会战爆发以来,由于各通讯器材受到严格管控,组装电台所需的零部件很难购买,只能通过地下渠道一点点积攒。李白给同志们打气,越是困难,我们越是要想办法。购买器材我们需要动脑筋,组建电台我们也需要动脑筋。

在鱼龙混杂、局势复杂的上海,组建秘密电台,还有一点也十分重要,那就是找到一处地点恰当、邻居可靠的设台房屋。党组织经过多方努力,没耗多长时间,终于出资租下了法租界霞飞路148号的一幢三层楼房。从此,李白以一个生意人的面目在这里栖身下来。

1937年11月初,日军占领上海,八路军驻沪办事处随即迁址转入地下,李克农奉命离开上海后,秘密电台的领导工作由刘少文担任。那一时期,随刘少文一起工作的译电员朱志良在李白寓所住了一段时间,他们一起分析形势,筹备建台的各项事宜。

李白总是情绪激动地对朱志良说,我的战友都在前方流血战斗,可是我却在这里过着安逸的生活,我的心不安啊!不行!每天我至少可以坚持做一件事,抄收新华社电讯,熟练抄报技术,为电台的建立时刻准备着。

1938年春天,秘密电台终于筹建完成。但在李白那里,通过电波与延安联系上的兴奋与激动只延续了短暂时间,很快,这位老无线电就体会到处境的艰难与凶险。

租界里到处都是敌人的眼线,与两千多公里外的延安通报,大功率电台一旦开始工作,不仅会有灯光和电键的声音,而且电波感应还会引起附近电灯的忽明忽暗,这些很容易被敌人盯上,进而暴露建之不易的宝贵电台。

为了解决这些问题与隐患,李白首先将发报机的功率由原来的75瓦降低到了30瓦。然而,功率太小发出的电波也微弱,为了解决这个问题,李白和同志们反复琢磨、试验,在很短的时间内终于摸索出时间、波长、天线三者之间既互相联系又相互制约的规律。李白创造性地用收音机的天线作掩护,发报时间则选择人们都已入睡、空中干扰和敌人侦察相对较小的零点和四点之间。为了达到无声无息秘密发报的效果,每次发报,李白都会细心地在5瓦的电灯泡外蒙上一块黑布,电键触点上贴上一块纸片。

曾三回忆说,由于李白电台的功率太小,像蚊子叫,很难收听到。我们一干就是四五个小时,每分钟要通报一百多个字,一丝一毫不能分散注意力,连深呼吸都不行。蚊子叮咬,顾不上打,汗流到眼睛里,也不顾上擦。有个叫徐明德的同志干着干着就晕倒了!延安的中央台都是这样,再想想李白,更是要在时时提防被捕的恶劣环境下工作,困难之大,所需要的毅力,可想而知。

由于李白电台是上海与延安的“空中桥梁”,要负责向各敌占区传达党中央的指示和政策,汇报党在上海领导人民开展抗日斗争的情况,转送革命干部,运送延安必需的物资,收集日、蒋、汪以及美、英、法等各方面的情报。所以,那一时期中央台与李白电台的联系是专机、专房、专人,并且有特别的通讯规定,可以这样讲,那时候的李白是我党埋伏在沦陷区的战略级无线电情报员。

1939年春天,党组织考虑到李白的安全,觉得他已经二十九岁,孤身一人独居上海,容易引起敌人的怀疑,于是给他物色了一个女助手。

女助手名叫裘慧英,1937年入党,是一名年轻的女共产党员,此前任中共沪西绸厂委员会委员,负责宣传工作。平日里,裘慧英与李白假扮夫妻,夜深了则协助李白通宵达旦地传递情报。

起初,裘慧英对这种隐秘战线凡俗简单却又安逸舒适的生活很不满意,她屡次向李白提出,希望能够重新回到火热的工运斗争中去。李白耐心地教育她,我们的工作虽看不见战火硝烟,但具有非常的革命意义,我们是党的眼睛,党的耳朵,党的号角,永不消失的电波就是我们的斗争武器,我们要在这块阵地上耐住寂寞,坚持战斗下去。有一点是我们必须深深记住的,电台重过生命,忠诚大于一切,一旦被捕,绝不能使党的利益有丝毫损失,更不能连累任何同志。

在无数个深夜,裘慧英亲眼目睹了李白的披肝沥胆,渐渐地,他真正理解了李白,理解了隐秘斗争的含义。就这样,一对工作搭档自然而然地成了革命的伴侣,1940年秋天,经组织批准,李白和裘慧英正式结为革命夫妻。

李白结婚后,秘密电台就设在“福声无线电公司”的亭子间里。这家公司是李白和我党另一名无线电高手涂作潮合开的,涂作潮当“老板”,李白当“账房”。那一时期,李白十分机警,在很长一段时间福声公司都没有受到敌伪的怀疑。涂作潮曾回忆说,李白对业务学习很努力,大约只用了两三个月的时间,便能装配和修理电台以及制作一些零件。他工作起来十分投入,往往什么也顾不上,可一旦走出那间隐秘的格子间,他就变了样,活脱脱的一个上海滩的生意人。跟他一起工作,使人具有激情,也让人感到心里有底。

1941年12月,太平洋战争爆发,日军占领上海租界,秘密电台的生存空间越来越小,但李白没有被危险吓倒,他告诉裘慧英,现在的局势很坏,但越是这样,我们越要像黑夜中的光亮,坚持战斗。

1942年7月,遵照党组织的指示,为躲避敌伪对电台的侦测,李白夫妇临时转移到建国西路福禄村10号,但由于持续不断地发报,这一年中秋节的前夜,秘密电台最终还是被日军侦测出来了。

据李白唯一的儿子李恒胜回忆说,那天夜里,父亲正在阁楼发报,母亲在三楼忽然听到有杂乱的脚步声,她急忙掀起窗帘一角向外张望,只见几十个日本宪兵和便衣特务正在翻越围墙。意识到有危险,母亲快步上楼通知父亲,父亲快速把最后一段电文发完,又连发了三遍“再见”,暗示远方的战友,危险来了。做完这一切,父亲迅速把发报机拆散,拉开一块活络地板,刚把东西藏进去,敌人就破门进来了。他们翻箱倒柜,到处搜查,然后又冲到阁楼上到处踩。突然,“咔嚓”一声,那块活络地板被敌人踩塌了。

敌人捧着一堆零件发疯地窜到父亲面前质问,这是什么?

父亲从容地说,我是这家的租客,才住到这里不久,这些东西我没见过。

这时候,一个狡猾的日本兵拉起父亲的手,看了又看说,还狡辩!你是老资格啦!

说完,日本人不由分说把父亲母亲押到了四川路桥北的日本宪兵司令部。

在日本宪兵司令部,日本宪兵先对李白使用了各种酷刑,见李白始终不吐实情,他们又把魔爪伸向了裘慧英。这帮畜生拿了块大铁板压在裘慧英的腿上,铁板两端站了两个特务,一边用力踩,一边逼供。

裘慧英的腿几乎被压碎了,她没有屈服,倔强地对敌人大喊,叫我死了吧!我什么也不知道!

有个女特务见裘慧英也是块硬骨头,走过来说,这么年轻的姑娘,不用打她了,叫她看着她丈夫受刑,她就说实话了。

于是裘慧英被拖到李白面前。这时候的李白被绑在老虎凳上,当脚后跟的砖被加到第五块时,豆大的汗珠从他的脸上一滴一滴地砸到地上,裘慧英看见这一幕,心里撕心裂肺地疼,始终不说一句话。

敌人向李白咆哮,你给谁发报?是延安方面还是重庆方面?领导人在什么地方?有多少同党?

李白咬牙切齿地回答敌人,没有什么好讲的!

敌人恼羞成怒,对李白又是一顿毒打。打累了,敌人到外面透气,这时候,李白对裘慧英说,一定要经得起考验!爱护同志,牺牲自己。

说完,李白昏厥了过去。

难能可贵的是,李白被敌人的酷刑折磨得死去活来,但头脑却始终保持清醒。醒来后,李白认为,从敌人的刑讯中判断,他的真实身份并没有暴露,所以当敌人再次逼问时,他聪明地供出了一套说辞——我有个重庆朋友,是专做黄金生意的,他给我钱,我用电台帮他了解黄金行情,这个人全国各地到处跑,来去无定规。

当时,上海市场上买空卖空,投机倒把之风十分猖獗,确实有拿私人电台密报金价涨跌行情发大财的。对于李白的这套说辞,敌人虽说不是完全相信,但无形中还是受到了误导——这个人极有可能是重庆方面的人。

另有一点也严重误导了敌人,那就是在李白家中始终没能发现收报机。李恒胜回忆说,父亲的收报机是世界上独一无二的收音机,奥妙在特制的线圈上,父亲发报时,把它接上特制的线圈就成了收报机,拆下来就成了一个极普通的收音机。那时候,日本特务中的无线电专家也没能测定出这一点,因此认为父亲的电台很可能就是私人业余发报台。

通过内线得知李白在狱中英勇机智的表现,党组织在后来的营救中将计就计,最后托人找到了大汉奸周佛海。周佛海得知李白是“重庆方面的人”,当即表示亲自过问此事。此后不久,李白果然被引渡到汪伪76号特工总部,之后周佛海企图利用李白架起上海与重庆间的秘密联络渠道,提出了三个释放条件:一是要殷实铺保;二是中日战争结束前,不能离开上海;三是要随传随到。

遭敌人残酷折磨八个月,死里逃生出来后,组织上认为李白在上海的处境已经十分凶险,再开展有效工作已经变得很困难,因此建议他撤往根据地,但李白却坚决要求留在上海,继续战斗。

李白在隐秘战线之所以具有崇高的地位,不仅仅因为他象征着“永不消逝的电波”,更在于他敢于在刀刃上潜伏、奋斗、牺牲。

李白执意留在上海继续坚持战斗,不是鲁莽冒进,他对党组织分析说,对敌伪我们可以反利用,我可以用敌伪的电台传递我们的情报。

为了迷惑敌人,放长线钓大鱼,刚出狱的那一阶段,李白比以前更像一个世俗的生意人。他和裘慧英开了一家良友糖果店,终日围着糖果小生意转。敌伪在暗中观察了一阵子,见他很守规矩,很快就咬钩了。

一天,一个叫姚苇的特务来到良友糖果店,开门见山地要求李白重操旧业,为他们发报。李白听了,躺在货架后面的破旧躺椅上对特务说,干这个让我遭了八个月的罪,再也不想干了。

特务笑了笑,抛出了诱人的砝码,卖糖果你能挣几个钱,为我们工作,你能得到丰厚的美金。

李白说,什么钱我也不要,我不想干。

特务恶狠狠地说,有钱不挣,说不过去!我看你像共产党,是不是只有共产党要你干,你才干呀!

听到这话,李白“吓”得从破旧躺椅子上坐起来,他不安地对特务说,你们不要害我,只要你们保证我一家三口人的安全,我干就是了。

特务走后,裘慧英问李白,这么干,会不会自投虎口?

李白坚定地说,最危险的地方往往最安全。我们不仅要拿他们的情报,还要用他们的电台发我们的报。

就这样,李白利用“重庆报务员”的身份,一方面为国民党和汪伪“服务”,一方面采用特殊频率和呼号,将红色电波再次传到了延安。在延安的窑洞里,当接收到带有李白特征的清澈电波时,老战友含着眼泪激动地说,咱们整整等了一年,老李真行,用敌人的电台又干起来了。

那一段时间,李白利用敌伪的这座电台,不断传达党中央的指示,汇报党在上海领导人民开展抗日斗争的情况,传递上海党组织收集到的日、蒋、汪以及各国的机密情报。

延安同志说,李白一部小小的电台,就像一支无形的庞大军队,扰得敌人坐立不安,而我党我军又有了“千里眼”和“顺风耳”。

说来让人感慨,那一时期的李白最像深入虎穴的孤胆英雄,但在家书中,他却是一个平凡朴素的人,他告诉父亲,自己很想念远在浏阳的亲人,但因为在上海做小生意,不能回去,希望家里一切都好······老家的亲人们看到这样的家书,既欣慰又心酸,直到全国解放才知道,李白是隐秘战线上的英雄,洒尽一腔热血的党的好儿女。

1944年秋天,抗战进入战略大反攻前夜,潘汉年领导的中央华中局情报部与李白接上了关系。党组织安排李白打入国民党国际问题研究所,继续利用敌人的电台开展工作。

随后,李白化名李静安与裘慧英离开上海。此后的一段时间,他们往返于浙江的淳安、场口和江西的铅山之间,以公开的身份,用公开的电台,抓住一切机会向延安秘密传递日美蒋各方面的大量情报。

这同样是在刀刃上行走。

一次,李白带着一部电台奉命离开场口,西撤淳安。结果船刚抵达淳安,李白的电台就被国民党兵搜了出来。这是李白夫妇第二次陷入魔掌,幸亏李白临危不惧,一口咬定是自己人,后经地下党积极营救,这才逃离虎口。

抗战胜利后,国共交锋日趋激烈,情报工作显得愈加重要。组织上考虑到李白久经考验,斗争经验丰富,再次派他秘密潜入上海,并在黄渡路107弄15号设立了秘密电台。

1948年秋天,解放战争进入战略决战阶段。为配合局势进展,夺取全国胜利,战斗在敌人心脏的华东情报人员获取了敌人大量的军事情报,这些十万火急、标注绝密的情报接连不断地被转到李白的手里。这时,上海的环境已经凶险到了极点,到处都有如同恶犬一般的国民党特务,而此时的李白,每夜的发报量又十分大,这意味着他随时都有暴露的危险,但就是这样,李白还是发出了许多重要军事情报,比如国民党陆军的部署、序列,海军的军舰驻地,长江江防计划以及国民党空军少尉俞渤驾机起义的消息等等。

大概是预感到自己难免会被捕,为了上海的红色电波永不消逝,李白向电台负责人刘人寿郑重提出应抓紧时间建立预备电台。刘人寿也意识到事态的严重性,除了表示赞同,他还对李白的处境表示了担忧。刘人寿说,敌人最近在搞分区停电,侦测电台的动作很密,我想必要的时候,你应该保持一段时间的静默。

然而李白却说,黎明前愈黑暗,我们愈要坚持战斗。

1948年12月29日,李白正在发一份非常重要的情报。此刻,他不清楚,敌人利用新装备的美国雷达探测仪,实施分区停电,已经锁定了黄渡路107弄15号。

李白的儿子李恒胜回忆说,凌晨两点左右,夜阑人静,当时我已入睡,母亲听到外面有动静,料知事情不妙,就立即告知父亲。父亲很快拆除了发报机,母亲帮他整理天线。收拾完毕后,母亲将我抱下楼寄睡在邻居家中。之后父母重又上床,佯装早已入睡,静待敌人的到来。不出所料,匪特很快破门而入,他们面目狰狞,破壁翻箱,四处搜寻。不幸的是,藏在壁柜里的发报机最终被发现了,而且机内的热气还未消散。

带队的中统特务叶丹秋厉声逼问李白,这是怎么回事?

李白说,我过去是电器修理工,现在失业在家,帮人修修收音机。

叶丹秋从一堆零件中拿出一只亮光光的电键,不由分说,对准李白拳打脚踢,然后就押走了。

在四川北路警备司令部稽查第二大队,敌人对李白进行了长达30多个小时的连续审问,动用了30多种刑具。李白被打得遍体鳞伤,昏死过去好几回,但他坚贞不屈,自始至终硬如磐石。

敌人在李白那里无计可施,卑鄙地将目光对准了裘慧英母子,企图从她们身上打开缺口。那时候,李恒胜还是个幼童,一见到爸爸,便使劲地喊,爸爸!爸爸!

敌人威胁说,你不讲,难道连孩子也不管了?

李白说,我现在什么也管不了啦!

敌人诱惑说,不是管不了,只要你讲出实情,供出同伙,你和老婆、孩子都可以回去。

李白向地上吐了一口血水,闭上眼睛,不再说话。

这时候,敌人又来威胁裘慧英。

裘慧英对敌人怒吼,同是人类,这样的大冷天,为什么不给他衣服穿!告诉你们,我没有要劝的话,要劝也是劝他别管我们母子的事。

敌人没有办法,只好暂时将裘慧英母子释放。

往后的几个月,李白在狱中受尽酷刑的折磨。1949年3月,裘慧英带着儿子再次来到上海警备司令部探监,这时候的李白,双腿已经断了,还拖着沉重的镣铐,靠着难友的搀扶才能勉强移动。

裘慧英看见丈夫被折磨成这个样子,肝肠痛裂,痛苦地说不出一句话。

五岁的儿子还不懂得生死苦难,看见既陌生又熟悉的爸爸,本能地叫出声来,爸爸!爸爸!你什么时候来抱我?

坚强的李白没有流露出儿女情长,他只是摸了摸儿子的头,说,乖孩子!爸爸会来抱你的。

裘慧英的情绪彻底崩溃了,她想冲过去抱住丈夫,但遭到了敌人的驱逐。

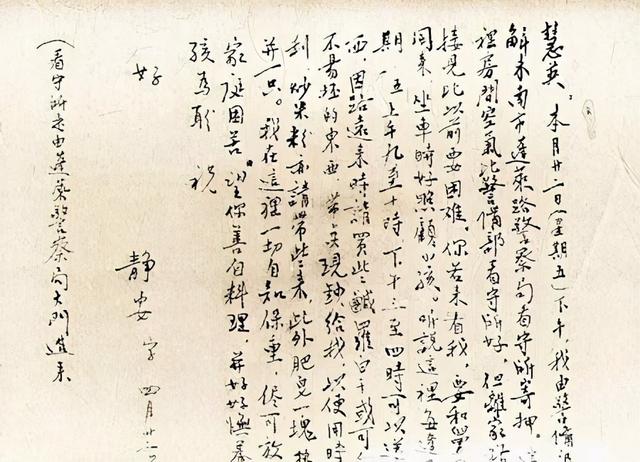

日子又过了一个多月,黎明似乎越来越近了,但黎明到来前的黑夜却黑得让人感到窒息。1949年4月渡江战役之后,人民解放军相继解放了南京与杭州,完成了对上海的合围。此时的狱中,已经能听到隆隆的炮火声。4月22日,李白被押解到蓬莱路警察局,在这里,李白虽然再次遭到了敌人的刑讯逼供,但内心却是乐观的,这一天的深夜,他默默地给裘慧英写了一封家书——

慧英:

本月二十二日下午,我由警备部解来警察局看守所羁押,这里房间空气比警备部看守所好,但离家路远,接见比以前要困难。你若来看我,要和舅母一同来,坐车时好照顾小孩。听说这里每逢星期一、五上午九时至十一时,下午三至四时,可以送东西。因路远,来时请买些咸罗白(卜)干或可久留不易坏的东西,带点现钞给我,以便用时便利,炒米粉亦请带些来,此外另带肥皂一块,热水瓶一只。我在这里一切自知自重,尽可放心。家庭困苦,望善自料理,并好好抚养小孩为盼。

祝好!

静安(李白别名)

四月二十二日晚

这封家书,没有豪言壮语,有的只是朴素温情的诉说与嘱托,然而,这才是天地间最深沉、最坚贞的英勇与无畏——

1949年5月7日,裘慧英带着儿子来到蓬莱路警察局看守所,这一天的李白,精神格外好,整个人就像沐浴在黎明的光辉中。他对妻儿说,天快亮了!我终于看到了,事到如今,对个人的安危,不必太重视,不论生死,我心都泰然,你们可以和全国各族人民一道过着和平幸福的生活了。

人世间最悲情的莫过于此,在黎明即将到来前,却要与妻儿永诀!

当晚,国民党特务头子毛森,根据蒋介石的“坚不吐实,处以极刑”的批示,将李白、秦鸿钧、张困斋等12名地下党员秘密押至浦东戚家庙杀害。李白牺牲时年仅39岁,距上海解放只有20天。

1949年5月27日上海一解放,李克农就急电上海市市长陈毅速查李白下落。那时,他已向党中央、中央人民政府推荐了李白同志担任新中国第一任邮电部部长。

得知李白已经牺牲的消息后,李克农痛惜不已。此后多年,他一直没有忘记这位英雄,1957年他顶着潘汉年已被逮捕的压力,向中央提议:“要拍一部电影,表现战斗在敌人心脏的英雄李白!”

1958年,八一电影制片厂根据李克农的回忆,以李白为人物原型,参考了其他烈士的事迹,拍摄出了一部经典影片。尤其影片结尾,让人刻骨难忘——主人公李侠面对敌人黑洞洞的枪口,通过电码向延安的战友告别:“同志们,永别了,我想念你们!”伴随着电波图像和电报的滴嗒声,片名“永不消逝的电波”最终出现在银幕上。