文/李法徳

走亲戚是古老的汉族民俗文化。相传,怪兽“年”在年关之时肆虐,人们在一位智者的教导下学会了用鞭炮赶“年”,每当“年”被赶跑之后,人们就会互相拜访庆祝,道喜问好,从而形成了过年走亲戚这一习俗。

我们老家的习俗,走亲戚一般从大年初二开始,有些会一直持续到十六。走了亲戚之后,隔一两天还要回访,叫礼尚往来。盛礼品的器具,从木制礼盒,到箢子,再到包袱,花布红布的,但在过年走亲戚时都叫“盒子”。走亲戚的礼品在我记事的时候就是饽饽点心,居多的是饽饽。

小时候过年有三盼;一盼买爆仗,二盼穿新衣,三盼走亲戚。在我们老家走亲戚是有不成文的约定俗成的。尤其是走亲戚的顺序和时间;

大年初二:新女婿必须到岳父母家拜年。闺女回娘家。外甥走姥娘家。

年初三:开始走姑家姨家。

年初四:走干亲家。

年初五:走老姑家。

年初六:跟着父亲去走老姥娘家。

我家的亲戚多,初二开始,跟着娘走姥娘家,姥娘家是本村,姥爷高高的个子,白静脸,雪白的胡须,乐善好施,人称吴大善人。他教诲我们最多的话题就是,做人要与人为善,与邻为伴,多做善事,多行义举。我们姊妹七人都愿意初二走姥娘家,母亲只让两个孩子跟着,每年轮流着去。姥爷总会给去的孩子压岁钱,别的亲戚家给两毛三毛,姥爷一般给我们五毛,因为二舅在潍坊柴油机厂当医生,省吃俭用的经常往家里寄钱,姥爷手头宽裕,压岁钱自然就多一点。

初三因为没有亲姑,姨还没出嫁,我们就选择走干亲家。在我们那一带一些命理不好的小孩认个干娘或干爹,会对小孩的健康成长有利。通过生辰八字分析,认干娘、干爹、干儿女、干兄弟、干姐妹,起到改运的效果。我有五个干兄弟,只有一个是俺找的人家,娘说我小的时候常生病,找一个八字硬的干哥哥,改变一下命理,娘说自从找了干哥哥,我就很少生病了。其他的四个干弟弟,其中一对双胞胎,都是人家找的俺。在俺这里,有一个习惯,谁主动找的,谁先去走人家,自然我们先去走干哥哥家,干弟弟们得先来我家。母亲嫌麻烦,干弟弟们和干娘们来,在我家好酒好菜招待了,母亲不留“盒子”,他们拿来的礼品原封不动的让他们拿回去,就暗示不去回访他们了。

六七岁的时候,到了年初五,就跟在大爷爷的屁股后面走老姑家。我有五个老姑,大老姑,二老姑,四老姑,她们去世的早,没有任何记忆和印象。只有三老姑和五老姑都活到九十多岁,过年去拜望她们的次数自然就多。

三老姑是东井村,在我村的北面,八里路。她个子矮小,圆脸,红润,缠脚,走路外八。她有一个女儿,没有儿子。大爷爷兄弟三人,我爷爷早已去世,另一个爷爷八岁就夭折了,所以在我的记忆里我们一家就依靠着大爷爷过日子。他读过私塾,毛笔字写得好,村里有红白公事,里柜外柜的活都拿得起放得下,自然成了村里的“大先生”,尤其是一九五九年开始的扫盲运动,他可是立下了汗马功劳,白天下地干活,晚上办夜校,办识字班,村里百分之九十的男女青年都脱了盲。因此他获得了很多荣誉,先是去省里参加全省扫盲群英大会,后又当选为淄博市政协委员直到逝世。

三老姑的女儿嫁本村,生育了六个儿子。可能是天意,我的表姑弥补了三老姑一生无子的缺憾。三老姑父长长的胡须,他捋胡须有一个特点,别人是用拇指在后,其它四指在前,轻轻的攥起来捋,但他是用食指和中指剪起来捋。他面若重枣, 丹凤眼,卧蚕眉,细长的个子,嗜酒如命。他村里的人都叫他“醉汉关公”。他善于喝“天酒”,就是早晨起来炒上盘小菜,炸上几个外甥们秋天去坡里逮的蚂蚱,一直喝到晚上。很少吃菜,他自嘲道,喝酒不吃菜,个人心里爱。

给三老姑拜年印象特别深刻,三老姑父做的菜也别有风味;我们进屋后,先喝一杯热茶,他就开始忙活。只见他从一个坛子里用筷子夹出十几个秋天就淹起来的蚂蚱,有“叫叫”,“咬怪”,“油蚂蚱”,“稍蚂蚱”,炸蚂蚱是他的拿手好戏。铁锅里倒上些豆油,在火炉上慢火炸了,酥脆可口,端到矮桌上,又炖了一碗“肉蛋”,做了一盘芹菜炒肉,熬了一碗白菜炸豆腐页,抓上了一碗炸绿豆丸子。拿出一把长颈锡壶和两个三钱盅,大半瓶老烧酒,安上四个板凳,入席,开始了过年宴。堂哥看到鲜亮的蚂蚱直咽涶沫,还未等大爷爷和三老姑父端盅,就顺手抓起了一个油蚂蚱填到嘴里。三老姑父一看就急眼了,白了他一眼,从掉光牙的嘴缝里,用腮帮子挤出来一句:“你这个伙计,咋一个肴客kei”!说着把那盘蚂蚱端到了自己面前。他对蚂蚱是很吝啬的,他喝酒都是把油蚂蚱的腿掰下一根来,在嘴里漱拉,因为淹的时间长了,齁咸齁咸的,引着下酒。有一次他往墙上砸钉子,砸蹦了,老眼昏花看不清,咋找也找不到,实际上丢到盛蚂蚱的盘子里了,晚上喝酒的时候,他误把洋钉子当蚂蚱腿,漱拉了一晚上,但总感觉不是蚂蚱腿的味,到了明天,端着盘子去太阳地里一看,那个洋钉子都漱拉的锃亮了,此事成了我们这一带的笑话,流传了好多年。

他俩喝酒玩的猜拳令是老虎棒子虫子鸡,两人各用一根筷子相击,同时口喊“棒子、棒子”开始,规定:棒击虎,虎吃鸡,鸡吃虫,虫吃棒,其他为平手 ,三老姑父输多赢少。

过了晌午头,他俩的酒喝得差不多了,三老姑就从我们拿去的包袱里,拿出了六个饽饽,去饭屋里,在烧的炒谷米饭汤的锅上,支上箅子馏了馏,热气腾腾地端到饭桌上,我们趁热吃了。这时,三老姑又给我们的包袱里回上了一些柿饼,软枣之类的东西,叫“回盒子”。东井村柿子树多,不缺这个,但在我们村是挺稀罕的。

这时堂哥提上包袱,我俩跟在醉熏熏的大爷爷后面起身告辞了,三老姑站在大门口,扶着门框,一边挥着手,一边说着,“你们再来呀!”大爷爷回头嗯嗯的应答着,三老姑父晃晃悠悠的出了大门,一只手扶着墙,前仰后合的说着,再……再来。大爷爷在胡同口处拐弯了,我和堂哥回头冲二老喊着,你们回去吧!

走了三老姑家,有时隔个一两天我们又去看望五老姑。她是千峪村,离我村十二里路,越过东井往西走,全是山路。五老姑父,厚道实在,五老姑待人热情。一般的年景大奶奶都是安排孩子们去走五老姑家,一是因路远,大伯二伯他们不愿去,二是五老姑一家人和蔼可亲,孩子们去她放心。

我们拿的礼品,还是去看三老姑时回的那些饽饽,有一些已经扒开了嘴,又添上了一些,那时走亲戚一般是12一16个饽饽,走新亲戚要多两包点心。走五老姑家就是12个。去五老姑家要经过村中的一个“玩埝子”,这里聚集了村中一些“好事者”,男女老少除了凑堆聊天之外,主要就是看走亲戚的热闹,出他们的洋相;谁家拿的东西多了,少了,那个村的闺女俊了,谁家的女婿帅了,关注点可多了。听说有一次一个新女婿,过年去千峪走丈人家,走新亲戚有个说法,就是丈人兄弟几个就得拿几个盒子。他丈人兄弟六个,他一个人拿不过来,妹妹得帮他提盒子送他。到了这个“玩埝子”,看到人多,他就紧张地“打软腿”,他这一紧张,那些“好事者”就开始起哄,尖叫声,口哨声大作,这个新女婿走路都变了形,被一块石头绊倒了,饽饽滚了一道,急得脸红脖子粗的爬起来就跑,差点哭了,出了一个大大的洋相。幸亏妹妹把饽饽捡了起来。

为了顺利闯过这道“卡”。我们都是在村外边把花包袱放在脖棱盖上顶两下,再把包袱系(xi)子系(ji)得短一点,这样包袱的“堆头”就大了。但过这道“卡”的时候,还是有人起哄:这些孩子走老姑家,拿了这几个馒头,还不够“肉蛋”钱来!我们也不理会他们,一浱小跑,气喘嘘嘘地跑进五老姑家的天井里,五老姑听到动静会出来迎接我们,看到我们的样子,她知道发生了什么,嗔怪起那些起哄的人,这些“行子”吃饱了撑的!

五老姑一子五女,我们去了,表叔和表姑们也都帮着五老姑忙活,择菜的,切地蛋丝的,烧火的,涮盘洗碗的。表叔会做一道拿手莱,琉璃地瓜。吃的时候会拔出一条条长长的丝,表叔会拿半碗凉开水,放在桌子中间,我们不时的把筷子往里沾一下。五老姑父和表叔喝“串香”,我和堂哥喝红果酒。我第一次喝醉酒就是在这里,当时感觉天旋地转的光想吐,赶紧跑到天井里吐了几口,抱住东墙跟的那棵大枣树。表叔说,这孩子喝醉了。自此这个“醉”子伴随了我很多年。

到了初六,就跟着父亲和小叔去淄河以东的朱崖村,走他们的姥娘家一一朱崖村的田家。田家是名门望族,开染房的。记得大舅姥爷叫田士贞,他有十个孙子,他有一个重孙曾做过临朐县的县长。二舅姥爷叫田士钦,有一个儿子,是一九六四年益都县的高考状元,考上了上海同济大学,后从齐鲁石化公司第一化肥厂总工程师岗位退休。一九八三年我考上了山东广播电视大学淄博分校(电大),发了一个校徽,为了显摆,走舅姥爷家我也戴在了胸前。我们一行三人徒步走了十三里路,过了黑旺铁矿,过了淄河,越过河坝,就到了二舅姥爷家了,(那时大舅姥爷已经去世)。一个古朴的“车大门”,除了春联之外,在门楣上贴了好多“罗卜笺子”,这是河东与我们河西的区别,我村过年没有贴这个的。进了大门还有一道二门,可谓是深宅大院,听说老姥娘家,成份划得挺“高”。到了北屋里,二舅姥爷,早已把炉子拾掇的很旺,感觉暖融融的,炉子的那把铁壶咕嘟咕嘟的开着,壶嘴上冒出一串白汽。我们一进屋就跪下磕头,二舅姥爷赶紧起身拉起我们来,让我们坐在热坑沿上。父亲先开口寒喧,二舅姥娘抢过话头说,恁二舅耳背了,年前去庙子集上买爆仗把耳朵震聋了。二舅姥爷微笑着走到我面前,端祥着我那个斩新的校徽说,重外甥也上大学了,有出息。我不好意思的用右手摸了一下后脑勺,说,我上的这个大学和表叔上的那个大学,不是一个档次,差一大截呢!二舅姥爷像是听清楚了我的话,笑嘻嘻地说,都是大学,都挺好!二舅姥爷家的日子过得殷实,饭菜质量明显比我们河西的亲戚家好,他最拿手的菜就是红烧肘子,他做的软糯鲜香,不油不腻,特别好吃。

二舅姥爷从来不“留盒子”,我们拿去什么,原样的拿回来。酒足饭饱之后,夕阳西下,我们起身辞别,他一直送到我们河坝上,看着我们过了河床,他还一直在挥手,我们到了黑旺铁矿洗选场的粉碎楼下了,我们回头望着,他还站在河坝上打着手罩,依依不舍地凝望着我们。这时,我看到父亲的眼角噙着泪水,可见他们的舅甥情深,血浓于水。

看到这一情景,在我心灵的深处,顿生一种真切的感悟;

走亲戚不仅是一种亲友之间形式上的交流和走访。而是一种亲情的碰撞和融合,更是一种亲缘的络续和接档。尽管时间已过去了多年,那一幕时常浮现在我的脑际,虽然时代发生了很大的变化,走亲戚的形式也多种多样了,但亲友们之间的亲情是永恒不变的。

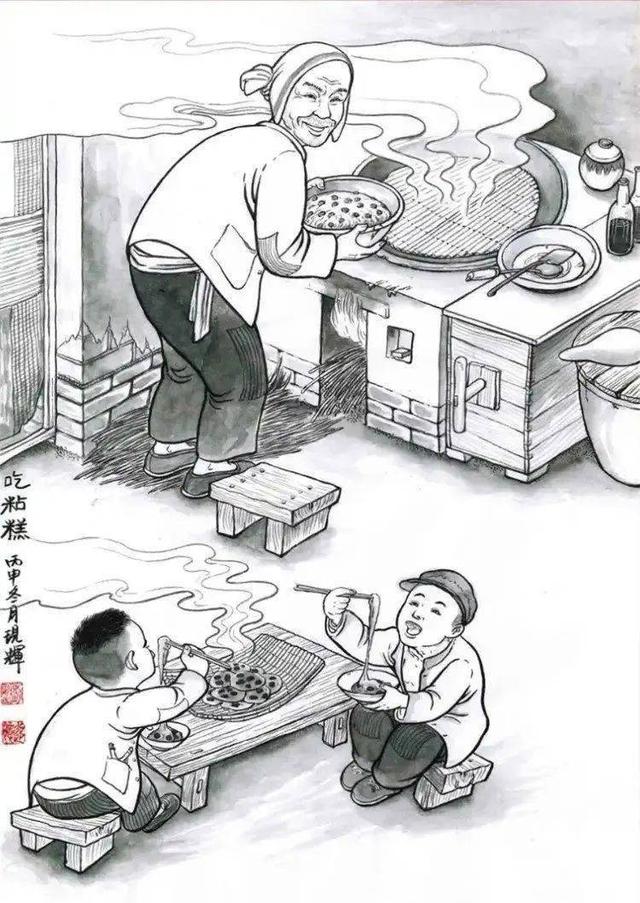

(图片源自网络)

《当代散文》由山东省散文学会主办,散文双月刊,主要发表山东省散文学会会员作品,欢迎山东籍散文作家申请加入山东省散文学会。山东省散文学会常年举办各种散文活动,为作家提供图书出版服务,欢迎联系。投稿邮箱:sdswxh@126.com、 sdca98@163.com

壹点号当代散文