发生在徐州丰县的事情,再一次把陕西著名作家贾平凹推到风口浪尖。

朋友圈广为流传的一句话是这样的:“如果他不买媳妇儿,就永远没有媳妇,如果这个村子永远不买媳妇,这个村子就消亡了。”

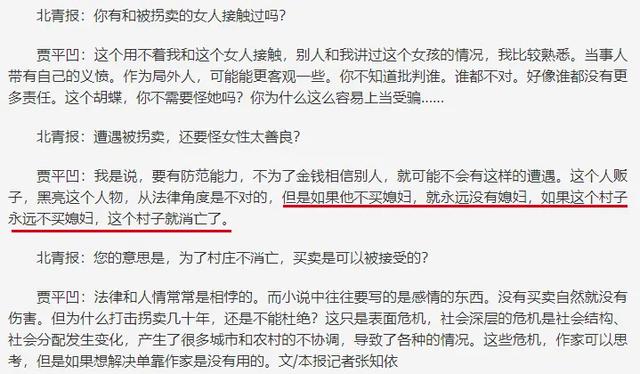

■ 截图来自:北青报

这句话不但浅陋,也极为“反动”,如果理解成对丰县那个男子的辩护,贾平凹作为一个作家,就太让人讨厌了。

这话当然是他说的,不过和丰县没什么关系;这甚至也不是他对拐卖妇女的辩护,而是他几年前接受记者采访时谈论自己小说中人物的一句话。他谈的是文学和虚构的世界,却被人们引申到现实中。

2016年,贾平凹出版了小说《极花》,这部小说很有可能是受到当时郜艳敏事件的影响。郜艳敏是河南姑娘,1994年被拐卖到太行深处的河北曲阳县,之后在村里当上代课老师,成为“感动河北”十大年度人物,2009年她的事迹被改成电影《嫁给大山的女人》。

■ 《嫁给大山的女人》剧照

2015年,在公安部打拐的大背景下,郜艳敏被人们重新关注,当年7月她接受南方都市报采访,证实自己还是曲阳县下岸村的“临时代课老师”,在互联网时代,她成为全国瞩目的新闻人物,而在这个月底,贾平凹对小说《极花》完成了修改。

贾平凹的小说,也来源于一个他自己掌握的真实故事:在西安,他一个老乡的女儿被人贩子拐卖了,很多年之后,家里费尽心思找到她,这时,她已经有了孩子,不能适应城市的生活,重新回到了丈夫那里。

2015年的中国,进入快速城市化时期,从一种更文明的视角看,拐卖妇女不但是陋习,也是确凿无疑的犯罪。和今天对待丰县的事情一样,人们要求严惩人贩子,也要求“买家同罪”,如何对待郜艳敏成为一个难题,她向外界表示,自己只想过安静的生活,留在当地当老师。

很多人又进一步追问,郜艳敏的选择,是她真正发自内心的选择吗?还有人宣称要解决郜艳敏“自由”之后的工作问题。这种不断的追问和讨论,充满了时代性。

■ 《嫁给大山的女人》剧照

贾平凹在《极花》中的探索更进一步:被拐女孩,为什么不愿意离开,会不会最终爱上那个买了她的丈夫?

“如果这个村子永远不买媳妇,这个村庄就消亡了”,正是贾平凹在这个背景下接受采访时说的话。

贾平凹经常去陕西农村采风,他发现在有些村庄确实存在这样的问题。他在这部小说的后记中感叹:“谁理会城市夺去去了农村的财富,夺去了农村的劳力,也夺去了农村女人。谁理会窝在农村的那些男人在残山剩水中的瓜蔓上,成了一层开着不结果的荒花。或许,他们就是中国最后的农村,或许,他们就是最后的光棍。”

为了深入探究被拐卖妇女的“内心世界”,贾平凹在《极花》中采用了第一人称的女性视角叙事(这多少有点怪异),决心给出一个小说家的推测。

■ 《嫁给大山的女人》剧照

被拐女主人公胡蝶本来也是一个农村女孩,跟随母亲来到城市生活,她爱上高跟鞋,爱上城市女孩“有点内八字”的走路姿势,为此即使睡觉时也在苦练。她年轻漂亮,和房东家的大学生男孩眉来眼去,正常情况下,她可能会嫁给城市。但是,从相反的角度看,她来自农村,本来应该属于农村的一位男子,她是被城市“夺去”的,因此,她也存在着重新嫁给农村的合理性。

买她人叫黑亮,住在窑洞里。贾平凹把黑家设想为农村的精英:黑亮开着一个小卖部,还有村里唯一一辆手扶拖拉机;父亲黑老爹是个石匠,他还是个道德楷模,从来不到儿媳妇住的窑里;有一个盲人叔叔,虽然看不见,但是内心透亮,懂得关心人;有一条非常忠诚的狗,还有一头温顺而有幽默感的毛驴。乡村的精英家庭与胡蝶这种出身农村的姑娘,还是很般配的,这可以让胡蝶更好地接纳被拐卖后的生活。

胡蝶刚被拐卖到村子里,每天都想着逃走,这一部分显得比较牵强和观念化,不得不借助一些荒诞的内心独白,但是当他写胡蝶开始接受农村时,他的笔法就显得浑然天成。贾平凹是热爱农村的,因此胡蝶爱起农村来,就非常自然。

■ 《盲山》剧照

有一个细节是这样的,胡蝶端了簸箕拣豆子,但是坏豆子太多了,她怎么都拣不完。她突然悟道,如果从坏豆子中把好豆子拣出来,就会容易很多。“那个晌午我都在想,这村子里有没有好豆子,黑亮是好豆子还是坏豆子?”

当胡蝶慢慢打量起周围的世界时,就必然会被同化。

当胡蝶开始必须是刚烈的,她试图逃跑,被抓了回来,村里的男人们痛打了他一顿,衣服撕得稀烂。她顽强地守护住自己,几个月后,几个男人把她绑在长凳上,他的“丈夫”强奸了她,并让她怀孕。要让胡蝶彻底认同周围的一切,怀孕还不够,她还需要认识到这是自己的命。

小说中的这个村子,除了黑家和隔壁窑洞的老爷爷,都是极可怕可恶之人。贾平凹喜欢那种农村的文化,这位老爷爷就是他最理想的那种人物:每天写字,看星象,他似乎懂得一切,并可以解释一切,事实上是这个村子的绝对权威,地位远远高于作为政治权威的村长。胡蝶喜欢找老爷爷聊天,老爷爷告诉她,每个人在天上都有一颗属于自己的星。胡蝶每晚看天,在怀孕后,她看到了属于自己的星,而且还是两颗。她认识到,一颗是自己,另一颗是自己肚子中的孩子。

■ 《盲山》剧照

这时,她就认命了,她知道,自己属于这个村子。那天晚上,她把丈夫骑到身下,她是“主动的”但是本质上她却归顺了这片土地。

如果我们以一种启蒙主义以来的理性来观察,这种逻辑是荒唐的,也是应该批判的,但是作为小说,这种逻辑却是成立的。

更重要的问题是,作为作家的贾平凹本人,到底是怎么看的?说到底,他不是胡蝶,而是一个中老年男性作家。他不是小说的叙述者,而是隐藏在叙述者背后的人。

我们可以通过一些细节来揣测,比如,如何处理警方的解救。在贾平凹的笔下,代表着正义的城市派出所所长和戴眼镜的记者,成了十足的反面人物,胡蝶在被解救后,像苍蝇一样飞来的媒体记者,不断拷问胡蝶的痛苦,让人想起郜艳敏事件中最后公众对好事记者的厌倦。

正是在这种对细节的处理中,我们能够看出,贾平凹和乡村站在了一起,他还是那个“平娃”。

■ 图源网络

在城乡二元结构中,如何看待乡村?是中国社会必须面对的问题。如何看待这一问题?我们可以用城市的视角,农村是落后的,是等待反哺的,需要被启蒙的,也是急需要摆脱和处理的麻烦;我们也可以用一种貌似客观而中立的视角,讨论如何才能在农村实现公平正义,如何解决留守儿童和留守老人的问题。

事实上还有第三种视角,那就是纯粹农村的视角,农村人会怎么看?在当下的舆论中采用这一视角的观察,几乎不可见,现实中的农村永远是被调研,被叙述,它已经失去了表达能力。作为一个农村题材作家,贾平凹采用的就是这一视角,至少他是在努力这样做。

正是采用了这种农村内部的视角,贾平凹才像一个农村人那样提出了这个问题:买媳妇是否是合理的?城市是否正在夺走农村的女人?农村的光棍,注定要悲惨地度过一生?

毫无疑问,到2022年,发出这样的疑问,变得更不合时宜了。

■ 封面图片系电影《盲山》剧照。

作者 | 张丰 | 媒体人