明朝画家的 “好色”,从明代仕女画可见一斑!

文 | 苏春玲

郭诩《东山携妓图》

在翻看明朝仕女图的时候,无意中发现了郭诩的这幅《东山携妓图》。仔细查看下去,竟发现历史上同样题材的画作还有不少。“东山携妓”是个什么故事,竟令后人反复描绘?我不由得产生了兴趣。

这幅画取材于晋代名士谢安的故事。谢安是位旷世才子,自年少起便多次拒绝出山为官的邀请,在会稽东山隐居20余年,日日与歌姬们一起弹琴作诗,每次出门,必携妓同乐。

后来,谢安的兄弟谢万在北伐中不战即败,被朝廷贬为庶民。家族危亡之际,谢安在东山再也坐不住了,停琴散伎,出山做官,从司马一直做到宰相,帮东晋平定了内忧外患,历史上以少胜多闻名于世的淝水之战就是他打赢的。

这幅画的主人公便是谢安,由于隐居东山,世人称之为“谢东山”。画中谢东山长衣微敞,长须飘飘,一幅魏晋名士气宇轩昂的样子,身后跟随着三名美女。画上有郭诩的题诗:“西履东山踏软尘,中原事业在经纶,群姬逐伴相欢笑,犹胜桓温壁后人。”画家郭诩(1456-1532),江西泰和人,曾短暂地进入宫廷服务,从画上的题诗和用印看来,可知他以“清狂道人”、“狂翁”自称,不难想象画家想借谢安的故事,来比拟自己狂放不羁、豪迈潇洒的个性与生活。

纵观历史,最早因为“好色”而被弹劾的是战国后期楚国的宋玉。当时的大夫登徒子在楚襄王面前说他"好色",楚襄王便把宋玉找来问话。宋玉作《登徒子好色赋》为自己辩解:“眉如翠羽,肌如白雪;腰如束素,齿如含贝;嫣然一笑,惑阳城、迷下蔡”的东家之子暗恋他三年,他都没要,而“其妻蓬头挛耳,齞唇历齿,旁行踽偻,又疥且痔”的登徒子却一连生了五子,所以登徒子才是好色者。这个故事告诉我们,在战国时期,“好色”仍然是令人不齿的行为,为何唐宋以后的文人们却对美色趋之若鹜,狎妓之风兴起不减,不以为耻反以为荣呢?从这幅画的故事里,我们似乎可以一窥这狎妓之风的起源。

众所周知,魏晋时期名士辈出,魏晋风度世人景仰,谢安代表的江左风流在东晋已是引领潮流的风向标,此后历朝历代那些魏晋风度的迷之粉丝们对他更是追随不已。我们熟知“东山再起”这个成语,而我们极少提及的“东山携妓”、“东山丝竹”在古代文人圈备受关注,相关主题的诗文、画作不断涌现。即便狂傲不羁如李白,也对谢安十分仰慕,有“安石东山三十春,傲然携妓出风尘”等金句,他在《忆东山》中写“我今携谢妓,长效绝人群。欲报东山客,开关扫白云”,这便是要以谢为榜样学习效仿的节奏了。宋朝陈襄有“且做东山携妓乐”的诗句,而清代龚自珍《已亥杂诗》中“别有狂言谢时望,东山妓即是苍生” 的观点更是震撼人心,连现代陈寅恪在《钱受之东山诗集末附甲申元日诗云“衰残敢负》中也沿用了这句诗,大有佛家众生平等之悲悯情怀。在这些文人眼中,“携妓”并无不可,反而是件雅事,“携妓”的谢安照样功高盖世名留千古,“东山妓即是苍生”更是把文人狎妓写出了众生平等、悲悯苍生的高大上意识流,又何乐而不为?于是,此后历代文人都以这位魏晋名士为“表率”,文人狎妓便成风尚。

这种风气到了明朝尤其明末更为严重。明朝限制言论自由,严格的社会控制、严酷的政治斗争、八股文的思想禁锢,明末时期社会政治更是进入一种动荡、混乱、无序的状态,大批的文人因政治生活失意而把注意力投向个人的生活情趣,私人生活空间变得相对宽广,各种开放的风气—享受、娱乐、逾制、个性解放等呼之欲出,并波及到社会的各个层面。明朝文士狎妓最为盛行,他们和红粉知己寄迹山湖、偕游酬唱,他们乐于记录各种风流韵事,《金瓶梅》、《肉蒲团》等艳情小说风靡一时,他们喜欢描绘各种女子风情,于是这个时期仕女画得以进入中国画史上的鼎盛时期。

说起明朝画家的“好色”,大家必然会想起唐寅。这位大名鼎鼎的“江南第一风流才子”,风流韵事在市井坊间流传一时,到了现代还几次搬上屏幕,周星驰、张家辉、黄晓明等都先后扮演过他,可谓明朝画家中最为人熟悉的超级“网红”。

作为明代“吴门四家”之一的著名书画家、诗文家唐寅(1470—1523),字伯虎,号六如居士,吴县(今属江苏)人。历史上记载他自幼“奇颖天授,才锋无比”,诗、文、画俱佳,首次参加乡试便高中解元(乡试第一),后来参加会试却莫名卷入一场科举舞弊案,于是“一宵拆尽平生福”,以后就游历名山大川,以卖画为生。

平日,唐伯虎坐在临街的小楼上,如果有求画的人携美酒来拜访他,就酣畅整天,“醉则岸帻浩歌,三江烟树,百二山河,尽拾桃花坞中矣”。他留给世间许多佳作,其中的仕女画最为后人推崇。

唐寅《孟蜀宫妓图》

《孟蜀宫妓图》是他著名的仕女画之一。画面上四个宫女正在整妆等待君王召唤,正面两个宫妓,头戴花冠,涂抹浓妆,背面的两人大概是侍女,一人托盘举着胭脂水粉之类物品,一人执镜,似乎正在让对面的女子检查自己的妆扮是否合适。

“孟蜀宫妓图”这个题目是明末收藏家汪珂玉加的,以后也就延续了这个题目。但是据考证,这幅画所描绘的并非五代十国时期后蜀后主孟昶,而是前蜀后主王衍的生活,所以题目应改为“王蜀宫妓图”。

王衍曾经带着一群妃子、宫女到成都附近青城山的上清宫去游玩,叫宫女们都戴莲花冠,穿道士衣服,脸上敷一层胭脂水粉,如同喝醉一般,叫做“醉妆”。他还自制一首“甘州曲”:“画罗裙,能结束,称腰身。柳眉桃脸不胜春,薄媚足精神。可惜许,沦落在风尘。”

五代时期各个小王朝都很会玩,也很短命,这个王衍整天寻欢作乐不理朝政,后唐的军队打进来时他还在喝酒,结果可想而知——他被灭了族。该画右上角有唐寅题款:“莲花冠子道人衣,日侍君王宴紫微。花柳不知人已去,年年斗绿与争绯。蜀后主每于宫中裹小巾,命宫妓衣道衣,冠莲花冠,日寻花柳以侍酣宴。蜀之谣已溢耳矣,而主之不挹注之,竟至滥觞。俾后想摇头之令,不无扼腕。唐寅。”借仕女画揭露五代时期后主荒淫之事,讽当朝世风日下的时政,唐寅果真了得!

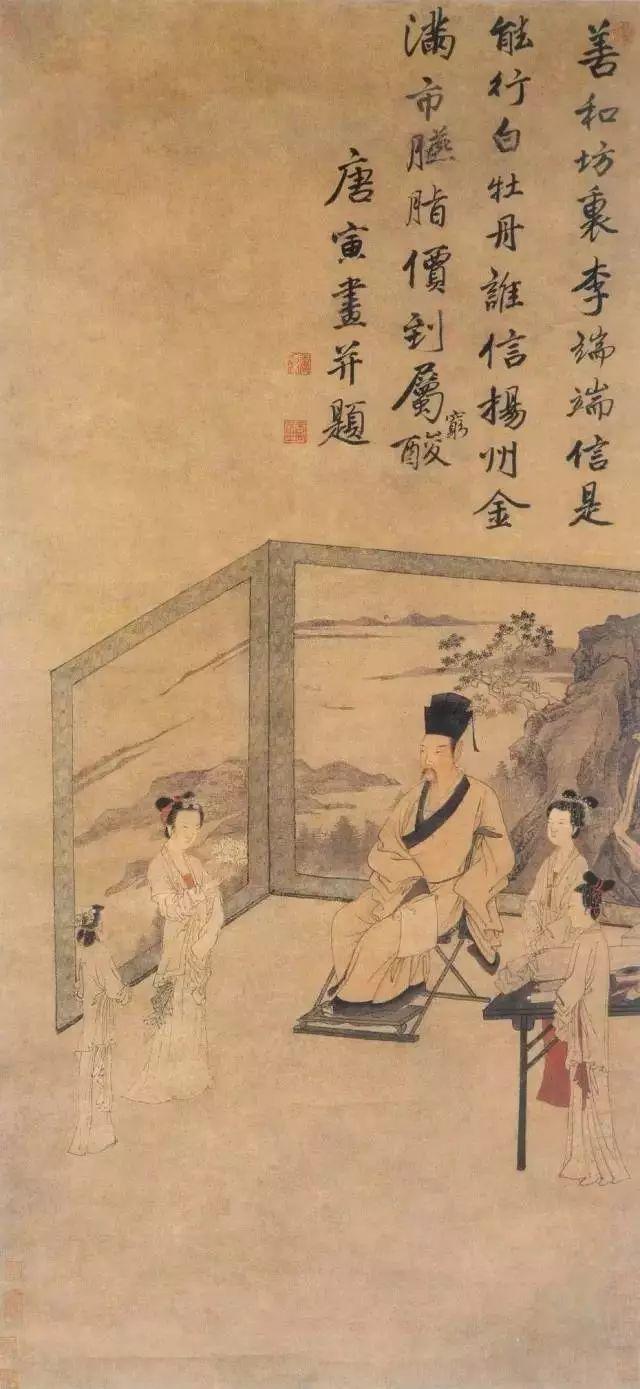

唐寅《李端端落籍图》

《李端端落籍图》图中,一幅山水大屏风前居中坐一文士,从神态和坐姿的刻画就可看出一种儒雅潇洒的气度。右侧站着两名婢女;左侧一位女子手持一朵白牡丹,姿态文雅,身后是随从侍女。上方题诗:“善和坊里李端端,信是能行白牡丹。谁信扬州金满市,胭脂价到属穷酸。”点明图中持白牡丹者即扬州名妓李端端,书生乃是唐代诗人、久居扬州的崔涯。

据说,崔涯为人豪侠,长于宫词。崔每题一诗于娼肆,即传诵于街头巷尾:“誉之,则车马继来;毁之,则杯盘失错。”于是乎“红楼以为倡乐,无不畏其嘲谑也”,妓女们都怕这位诗人对自己写了不好的“广告词”,把自己的牌子砸了。当时的扬州名妓李端端美艳过人,但是肤色稍黑,被戏称为“黑妓”,崔涯写诗嘲笑她“黄氏不语不知行,鼻似烟窗耳似铛。独把象牙梳插鬓,昆仑山上月初生。”端端见诗后“忧心如病”,守在崔涯必经的路边,向他跪拜,“优望哀之”!崔被感动。一时间“不打不相识”,一个风尘奇女,一个诗坛高手,一来一往,关系从疏到密,从讥讽、论辩到相识互重,擦出爱的火花。后来崔涯另题了一首诗:“觅得黄骝被绣鞍,善和坊里取端端。扬州近日浑成差,一朵能行白牡丹。”往日“黑妓”却胜白牡丹,更是名噪遐迩,于是“大贾居豪,竟臻其户”。足见崔诗的社会效应!

唐寅根据这个故事加以改造,将李端端向崔涯求谅变为当场论辩的画面,表现了李氏的智慧和胆略。她娇小端丽,傲然玉立,手持一支白牡丹,似乎正在评析自比,面部表情稍露出不安,却又从容大方。而崔涯静气安坐,凝神谛听,内心折服之情思流溢于眉目间,手按着一卷正拟写的新诗。唐寅还从崔涯诗中“取端端”一句衍化出“娶”,称李氏“落籍”(旧时妓女从良)崔家,事实上也是一种善意的曲解,史书记载 “大贾居豪,竟臻其户”,不过是崔涯写了段好广告词,给她招徕客人。传说图中崔涯的头像正是唐伯虎的自画像,这充分体现出唐寅对于这位唐代名妓的怜爱之心。虽相隔几个世纪,唐寅对于女性的怜惜和敬重之情仍昭然可见。

这些画里,王蜀宫伎给人的印象是美丽纯真而非妖冶;秦蒻兰端坐弹奏琵琶,也没有一丝轻浮的感觉;李端端手执牡丹亭亭玉立,庄重而矜持。唐寅笔下的女子,总是温婉美丽、聪慧多才,男人反而成了陪衬。他貌似不经心的几句题咏,却流露出他对当时虚伪官场和社会现状的讽刺与反抗。

很多年前,我看电影《唐伯虎点秋香》,周星驰饰演的唐伯虎油滑古怪,我一路看下来,只觉好笑,直到他大声念出《桃花庵歌》中的四句诗,“世人笑我太疯颠,我笑世人看不穿。不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田”,我立刻被震到了,又仿佛被一种无形的力量击中。星爷看似无厘头的搞笑,背后满是伤痕和眼泪。那一刻,我以为,星爷是懂得唐寅的,狂放不羁掩饰了他一生的失意、无奈、不忿和抗争。

唐寅自称“醉舞狂歌五十年,花中行乐月中眠”,关于他的传说《三笑姻缘》、《唐伯虎点秋香》、《九美图》等早在明清时期便广为流传,事实上唐寅一生命运多舛,发妻在他20多岁时去世,第二个老婆又在他涉科举案被抓后离他而去,36岁时,才娶了患难中的红颜知己沈九娘。唐伯虎点秋香的故事纯属虚构,明代确实有一个叫秋香的女子,但与唐寅并无交集。大概是因为唐寅这样一位才子的故事为人们喜闻乐见,大家出于对他官场失意的同情,以及对他诗书画三绝的钦佩,把他的故事加以改造创作,于是流传逾广。

当其时,唐寅也偶有混迹风月场所,但他并非纨绔子弟,而是在游离于世俗与礼教之外的妓院里寻求精神慰藉,妓女是他绘画创作中的重要形象。如果笃定这些风流韵事无风不起浪的话,只能说缘于他的个性放荡不羁,文风肆意洒脱。他画春宫画,也正是他不羁性格的表现。据说他是我国绘画史上唯一以妓女为模特儿、画过裸体的画家,所以对春宫画才画得那么传神。他画过一套《风流绝畅图》,多达二十四幅,经由徽派刻工贵一明摹刻成版画,被视为中国古代春宫图之瑰宝。在《红楼梦》第二十六回中,呆霸王薛蟠曾在别人家里见过一幅十分精致的春宫画,讲起此事,眉飞色舞,可是他胸无点墨,把作者“唐寅”误读为“庚黄”。

自明朝下半时期以后,由于社会风气的原因春宫画特别流行,这方面的画家能与唐寅并列的,还有仇十洲仇英。

生卒年月不太可考的画家仇英,出身于江苏太仓人一个平民家庭,原本是一名身份低下的漆工。他从一个社会底层漆工成长为一名著名画家,主要依靠一生中三位贵人。最早,他在画家周臣家中当漆工,周臣是唐寅的老师,他从这名小漆工的装修墙绘中发现了他的天赋,于是把他收为学生,教他画画。在周臣的引导下,他结识了当时执掌吴中文坛的“大佬”文徵明,文对仇英加以引导,使之在绘画技法中融入文人趣味。有了文徵明的提携,仇英才逐渐被苏州的文人圈子接受。

最后,真正让仇英得以画技大涨的则是来源于与项元汴的来往。项元汴是明朝的大收藏家、大鉴赏家,“所藏书法、名画以及鼎彝玉石,甲于海内”,据记载:“项氏所藏如顾恺之《女史箴图》等,不知其数,观者累月不能尽也……”。项元汴聘仇英为自家的画师,在家中临摹自己所收藏的古画。对于仇项双方来说,彼此实在太合适不过了。仇英不仅从此生活有了保障,而且通过临摹项家的藏画,深入学习古人精髓,技艺迅速提高,也为他最终能够形成集大成式的绘画风貌奠定了基础。这对一个漆匠出身的画工来说,简直是可遇不可求的事。

明朝时期,手工业和商业日益发达,带动了资本主义生产方式的萌芽,经济的繁荣带动了文化的发展。项元汴是一个相当具有现代博物馆意识和的经纪人意识的收藏家。他让仇英临摹古画,一是为了复制保存便于收藏的需要,二是用来作为高仿品出售。他力捧仇英,把他介绍给圈子里的书画名流,巨富大贾们,将仇英的《汉宫春晓图》卷,定为200金,远在当时最负盛名的沈周、文徵明、唐寅之上。果然,仇英声名鹊起,订件纷纷而来,最终名列明四家之末。

但是,在明朝画坛,文人画已经极为风行,作画都要有文人气,才是上品。在文人画家统治下的画坛,似乎从来就轻视画工。仇英出身寒微,纵然有极高的艺术造诣,也被士大夫阶层看成白丁,不把他当回事情。这也是为什么他的生卒年月几乎不可考证,因为历史的记载里几乎将他忽略不记。他的作品中,只签名盖章,却无一款题咏。

明末画坛评论大佬董其昌著书立说,以“南北宗论”将仇英归为了贬抑行家画的“北宗”一派,但看到仇英的精工细笔,却也默默竖起了大拇指,称仇英为“近代高手第一”,“盖五百年而有仇实父”,被仇英的画所折服。

仇英《汉宫春晓图》局部

仇英作品《汉宫春晓图》被誉为中国十大传世名画之一,绢本重彩,纵30.6cm,横574.1cm, 是中国重彩仕女第一长卷。这幅画用手卷的形式描述初春时节宫闱之中的日常琐事:妆扮、浇灌、折枝、插花、饲养、歌舞、弹唱、围炉、下棋、读书、斗草、对镜、观画、图像、戏婴、送食、挥扇,画后妃、宫娥、皇子、太监、画师凡一百一十五人,个个衣着鲜丽,姿态各异,既无所事事又忙忙碌碌,显示了画家过人的观察能力与精湛的写实功力。全画构景繁复,林木、奇石与华丽的宫阙穿插掩映,铺陈出宛如仙境般的瑰丽景象。这是一幅美女群像,更是一幅当时皇宫贵族休闲生活的风俗花卷。

读古画我们都知道,历代画家的作品,绝少有超大尺幅,如人物与山水同时出现,也不过一二山水,三四人物。可是仇英的画,不怕人多,不怕山水繁茂,更不怕楼宇精工重叠。他的《汉宫春晓图》,动辄就绘几十、上百个姿态各异的文人、美人,河流一丝水纹不少,大树一片叶子不拉,房脊上瓦片一块不差,这样的精密细致,这样的纷繁复杂,需要何等呕心沥血的精心制作可想而知。仇英的画,每一幅都像豁出了命一样,极度的精致,极度的细谨。他似乎一生都不能放松,不能随意,不能画坏任何一笔。

更令人着迷的是,他把当时皇宫贵族热闹非凡、活色生香的世俗生活,琴棋书画、休闲娱乐,活生生地呈现于今人的眼前,几百年过去,那种优雅极致的生活看起来如同世外神仙一般的唯美。我想,仇英得以细致地把这些场面一幕幕描绘下来,大概是因为一个出生社会底层的漆工突然被邀入一个他完全陌生的一种贵族生活,大概相当于《聊斋志异》里一个俗世书生无意中闯入世外仙境,他以一种偷窥的姿态,用自己的画笔把他看到的画面,古画中的宫廷生活也好,现实中的富贵人家世俗生活也好,融合起来,画成了一幅古代贵族女子闺阁生活的图卷。而今天的我们,得以从一个偷窥者的角度,窥见几百年前,庭院深深处,幕帘重重下,那些衣香鬓影、莺歌燕舞的生活场景,香艳、生动、鲜活。

晚明的董其昌评价仇英的绘画说“至如刻画细谨,为造物役者,乃能损寿,盖无生机也。”他认为画画极其工谨细致,就被现实所累,失去了生机,会损害阳寿。据考证,画工笔、白描这种精细的画儿,极其考验耐力,眼力,精神长时间高度集中和紧张,非常有损健康。画得过于细谨容易短命,这简直像一句诅咒。仇英活了不到五十岁就英年早逝,董其昌说他为“造物役”,这并非没有道理。

唐寅和仇英算是同门师兄弟,在很多场合,唐寅也时常提携这位出身微寒的师弟。可巧的是,俩人所作的春宫图,在民间绘画史中享有最高的声誉。与桀骜不驯的唐寅不同,仇英一直是谦虚谨慎、好学上进的好学生。唐寅的仕女图,是文人画的代表,最出彩的是他的题诗,起到画龙点睛的作用;而仇英画中从无提款,他只把自己的名字谨慎地、小心地提在画的一角。这样的性格也让人感觉到,如果说唐寅的春宫图更多体现了他不羁的个性,仇英的春宫图可能是为了谋生和满足雇主的要求。与其说仇英为人“好色”,不如说他作画“好色”,好“色”正是仇英终其一生的艺术理想和精神追求。

事实上,明朝画家里,最“好色”的是陈洪绶。陈洪绶(1598-1652),字章侯,号老莲,浙江诸暨人。他书法遒逸,善山水,又工人物,人称“明三百年无此笔墨也”。据说他每宴必酒,每酒必醉, “非妇人在坐不饮,非妇人不得寐”,喝酒一定要有美女作陪,睡觉一定要有美女服侍。这样一个学养全面的画家,何以放荡恣肆到如此地步?天性风流之外是否还有难言之苦楚?

陈洪绶生活在一个世代簪缨的名门望族,年少时即已画艺奇绝声名远播。但是,像大多数中国文人一样,治国济世才是最终理想。陈洪绶屡次应试但又屡试不第,后来却阴差阳错因其绘画天赋被招为国子监生,受命入宫临摹历代皇帝画像。这当然不是陈洪绶的理想职位,加上明末宫廷种种腐败险恶,让天性脱俗的陈洪绶忍无可忍,痛定思痛,毅然挥泪离京。不久,李自成的农民军攻破京城,旋即又是清兵入关,明朝国破,山河凋敝,陈的师友或以身殉国,或流离失散。清人毛奇龄在《陈老莲别传》里记载,1646年夏天,陈洪绶在浙东被清兵所掳,清兵似乎也很识货,抓住这位大画家“急令画,不画。刃迫之,不画。以酒与妇人诱之,画。”把刀架在脖子上逼他作画,他都不肯,给他酒和女人,他却立马答应了。

不久,陈洪绶逃脱清兵,到绍兴的云门寺削发为僧。削发的理由不是爱上佛门,仅仅只是逃生而已。但从此,陈洪绶自称悔僧、悔迟。悔什么呢?他写诗说:“剃落亦无颜,偷生事未了”;“国破家亡身不死,此身不死不胜哀。”不久他又还俗,以卖画为生。然而,这样的偷生也没维持多久,四年后他就去世了。

一生无法实现理想和把握命运的陈洪绶,除了靠艺术创作宣泄苦闷,还以行动上的率性去离经叛道,获得精神上的自由——于是他沉迷于酒和女人。乱世之中,一个不肯苟且的文人画家,或许,只有通过放浪形骸、醉生梦死,才能暂且度日偷生。

年轻时,这位风流倜傥的世家子弟名噪一时,美女们也对这位才华绝世、名满天下的大才子青眼相看。他22岁那年在西子湖畔游览,时值三月,春色明媚,桃花盛开,名妓董飞仙慕名骑马飞驰而来,顺手撕下身上一块白绡求他作画。这是何等令人梦魂萦绕的一个场景,浪漫而美好——此后,陈洪绶一直无法忘记当年的情景,他曾写诗:“桃花马上董飞仙,自剪生绡乞画莲。好事日多常记得,庚申三月岳坟前。”事隔多年,又写了一首《梦故妓董香绡》:“长安梦见董香绡,依旧桃花马上娇。醉后彩云千万里,应随月到定香桥。”

这类故事,陈洪绶颇多。他的好朋友张岱在《陶庵梦忆》记述了另一段风雅趣事。1639年的中秋夜,张、陈二人在西湖乘画舫游玩,一个女郎宣称要搭船同游,此女“轻纨淡弱、婉瘗可人”,本来喝得昏昏欲睡的陈洪绶顿时兴奋莫名,两眼炯炯,他以唐代传奇中的虬髯客自命,要求与此女同饮。女郎竟然也毫不扭捏作态,欣然就饮,把船上带的酒都给喝空了。等她下了船,陈在后面暗暗跟踪,只见此女倩影飘过岳王坟,就消失了。这个女子,是人是鬼?是妖是仙?醉酒“嚎嚣”的陈洪绶遇上这样的美女,是怎样的心猿意马?

到了晚年,不改本性的陈洪绶越发轻狂不羁。时人称他“纵酒狎妓”,所谓“客有求画者,虽罄折至恭,勿与。至酒间招妓,辄自索笔墨,小夫稚子无勿应也。”有钱人拿大把银子向他求画,他不予理睬,但只要有酒、有女人,他自己就会作画,即使贩夫走卒乃至垂髫小儿,他都有求必应。时人云:“人欲得其画者,争向妓家求之。”在乱世之中,他自愿陷于红尘迷乱,现在看来,似乎也是一种无奈和辛酸。

那么,现在来看他的仕女画,又是怎样的风采呢?奇怪的是,他所画的仕女,并不是传统意义上的美人。他笔下的仕女头大、身小,身体向前倾斜形成弓形——这种夸张变形的美女是陈洪绶仕女画的特有符号。明朝仕女多画消瘦,他却用了唐代仕女的形象造型,面部圆润丰肥,发髻丰厚,却也没有重彩渲染。画中的女子多是八字眉、丹凤眼,人物长相并不是多美,却传神地诠释了《红楼梦》中 “两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含情目”那种典雅、诗意的女性形象。画中人身体前倾的姿态看似病态,却又出奇地显得优雅淡定、含蓄从容。

陈洪绶《扑蝶》、《持菊仕女图》

陈洪绶《歌诗图》、《授徒图》

他画了很多画如《歌诗图》、《授徒图》等,这些画表现的内容大同小异,画中都是一名文士坐在庭院中,宽袍大袖,坐姿从容,庭院中摆设着花插与酒具,另外有两个美人相伴在旁,或观画、或拈花、或弹琴、或吟唱——这大概便是他日常生活的写照。从这些画中体现出,他笔下的女子并非传统意义上的美女,因为他最为看重的并非一个女子外表的美貌,而是她的才气和情趣。他的“好色”,也绝非一种生理层面的需求,而是满足自己精神上的愉悦和慰藉,并完成一种萦绕心怀的精神沟通与艺术交流。

陈洪绶“好色”,对女子天生一段温情脉脉――尽管这份用情多少有点泛滥,只这份用情之痴也是真实。没有这种真情至性的“用情之痴”,如何能“所画美女,姚冶绝伦”?单纯说陈洪绶“好色”,乃是不懂他“深情”罢。

唐寅为人狂放不羁,仇英勤力为画,陈洪绶就算“好色”也算是多情所累。诗酒风流是古代文人墨客的常事,更多的是能为文化艺术增添色彩,但是,明朝历史上却有一个因“好色”而臭名昭著的一个大画家,他究竟是谁?此人究竟“好色”到什么程度,竟然引起众怒?——他就是前文中提到过的董其昌。

董其昌何许人也?他不仅是晚明最杰出、影响最大的书画大家,而且官至大明朝礼部尚书、太子太保,乃“华亭派”的领袖人物,被誉为“海内文宗”,执艺坛牛耳数十年。

董其昌头上有高官和大书画家的几重光环,在家乡悠游时,许多附庸风雅的官僚豪绅纷至沓来,请他写字、作画、鉴赏文物,润笔贽礼相当可观。董其昌迅速演变成名动江南的名人,到后来则成为拥有良田万顷、游船百艘、华屋数百间的势压一方的官僚大地主。迅猛增长的财富使他迷失了本性,他老而渔色、骄奢淫逸,虽已妻妾成群,却还常常招致方士,用幼女炼房中术,竟到了变态的地步。

明朝十六帝,除太祖、建文、崇祯外,其余各帝都有习炼房中术的爱好,所谓上行下效,名相张居正吃了春药发热冬天都不戴帽子, 最后腹泻暴死。而董其昌最为恶劣的事发生在万历四十三年(1615年)秋天,已六十高龄的他纵子强抢诸生陆绍芳佃户的女儿。陆绍芳出言批评,当地民众早已对董家的恶行有意见,有人编出故事《黑白传》来表达愤怒之情,董家竟然私设公堂,“封钉民房,捉锁男妇,无日无之”。最后激起民愤,整个松江府都在大骂董其昌“兽宦”,儿童妇女竞相传播“若要柴米强,先杀董其昌”的民谣。第二年春天,一场群众自发的抄家运动开始,百姓将董家数百余间画栋雕梁、园亭台榭烧成灰烬,大火彻夜不止。

董其昌作为一个有功名且在书画艺术和文物鉴赏方面有相当造诣的文人,堕落成一个为非作歹乡里的恶霸,成为书画史上有名的恶棍,不能不让人倒吸一口凉气。“不意优游林下以书画鉴赏负盛名之董文敏家教如此,声名如此!”思白(董其昌号思白)书画,可行双绝,而作恶如此,异特有玷风雅?”

其实,诗人和艺术家之好色,放之古今中外,都是常见的命题。他们需要新鲜美丽的女子,来激发自己更多的创作灵感和激情,即使多被世人所诟病,似乎也无可厚非。明朝的政治制度和经济发展所形成的畸形的社会风气,更是使得许多文人画家深入到“好色”这种风气中。也正是有了这些恰到好处的“好色”“多情”,明朝进入中国绘画史上仕女画的艺术成熟阶段,而且在表现技法上亦丰富多彩,促使其仕女画得到更进一步的繁华和发展,从而诞生了许多惊艳世俗的唯美作品,成就了中国画史上最流光溢彩、绚丽多姿的篇章。今天我们回头看这些画家,已然脱离尘世的众多爱怨情仇,前尘往事已随时光消散,唯有他们留下的那些个摇曳多姿的女子,曾经是他们的梦,曾经是他们的笑,曾经是他们的爱与愁,那笔画中凝结的情感,一并定格在时光隧道,成为历史最恬静的回首,最美的诗篇!

注:图文来自网上,如有侵权请联系删除。