本文刊载于《三联生活周刊》2019年第38期,原文标题《130窟:临摹的学问》,严禁私自转载,侵权必究

130窟的甬道上,画着敦煌壁画中最大的供养人画像,但现在已经模糊难辨了。上世纪50年代,敦煌研究院第二任院长段文杰将尚能看清的这组壁画临摹了下来,如今只能从他这些临摹的画中看出原作的真容。记者/薛芃

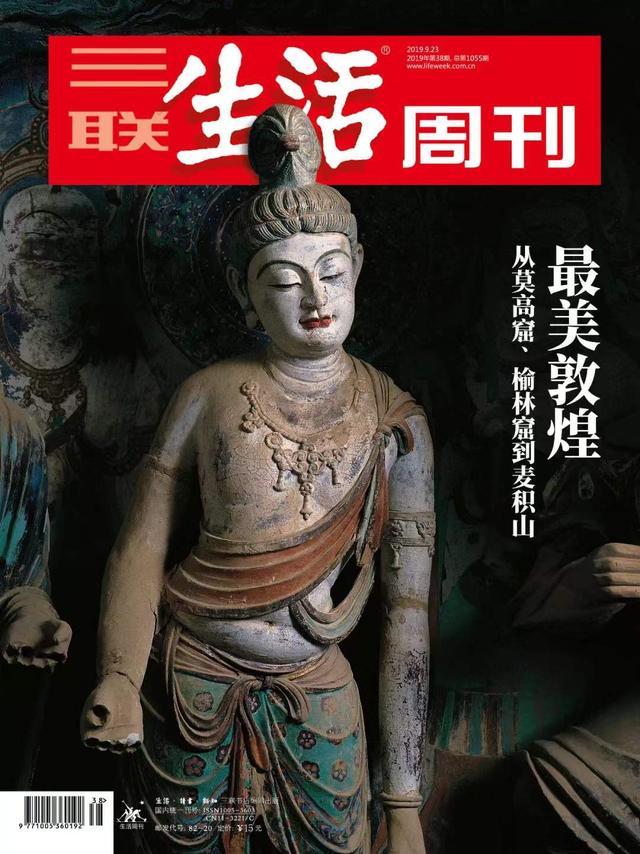

130窟内有莫高窟的第二大佛(吴健 摄/敦煌研究院供图)

到达敦煌的第一天,放下行李,第一站就是去敦煌石窟文物保护陈列中心。这座建筑正对着道士塔,背靠一片戈壁。今年的雨水比往年多,戈壁上植物绿得有些出乎意料,但风一吹,沙土就起来了,这点儿绿草在风沙面前还是那么渺小。戈壁再远处就是祁连山了。

去陈列中心,是要看8个复制洞窟。一听到“复制”,很多人就没了兴趣,走马观花地匆匆而过,心想反正也不是真迹,看与不看又有多大差别呢?但事实上,这8个窟并不是数字化打印复原的,而是从洞窟模型的搭建到内部壁画的复原,都是完全按照原窟一比一手绘临摹的,通过研究人员的比对识别,很多在原窟里看不清的细节,在复制窟中都可以慢慢端详。

8个窟依次排开,从最早期的北凉洞窟到最晚的元代洞窟,覆盖了整个莫高窟开凿的千年历史。最难得的是3号窟,也最让人惊艳。因为是元代开凿的,在莫高窟中所存极少,南北两壁绘有千手千眼观音,这也是唯一以观音为主题的洞窟壁画,其铁线描勾勒衣饰的技法已炉火纯青,是前代洞窟中完全无法看到的面貌。3号原窟非常小,只容得下两三人,为了保护壁画,即使是敦煌研究院的工作人员,也不能轻易进入原窟。复制窟的存在,却可以让更多人看到它的样子,这也是临摹最重要的价值之一。

整窟临摹是个大工程。这些窟的复制工作最早从上世纪50年代开始,最晚一个45窟直到90年代才完成。现在,研究院美术所的工作人员仍旧在做着临摹的工作,在数字化保护技术日趋成熟的今天,临摹复原更显得更珍贵了,很多研究都是基于每一笔线条的勾勒和色彩的晕染得来的。就像是考古学中的田野调查一样,每个新发现都是双脚走出来的,而对于敦煌壁画来说,很多发现都是一笔一划临出来的。

另一种保护方式

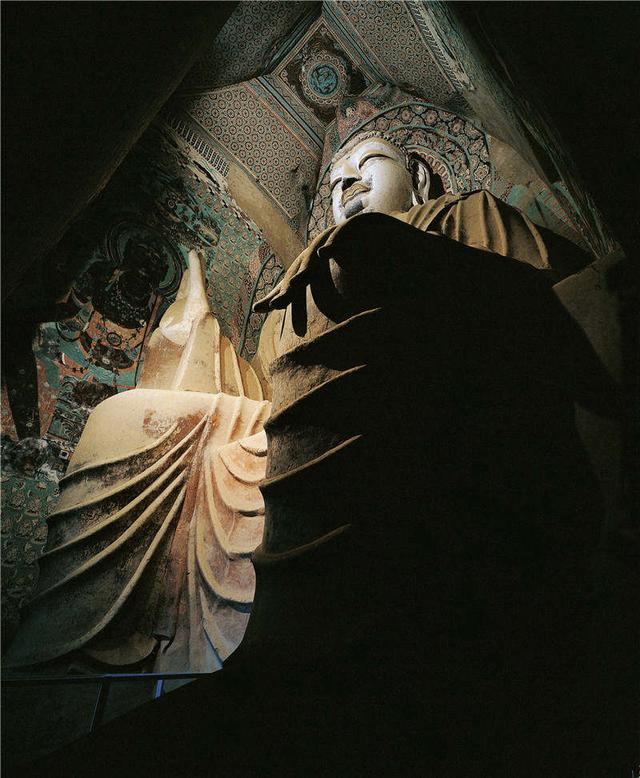

130窟里有一尊莫高窟第二大的佛像,高26米,因为在九层楼内第一大佛的南边,又被称为“南大佛”。

这个窟开凿于开元、天宝年间,是典型的盛唐风格。窟的体量巨大,甬道自然也很宽敞。甬道南北壁上绘有敦煌壁画中最大的供养人画像——时任瓜州晋昌郡都督的乐庭瓌一家,人物形象比真人大,最高的有两米多,若要看清面容,得抬头仰视。可惜现在即使仰视也无法看清了。

现任敦煌研究院美术所所长的马强,1981年来到敦煌工作。他记得那时他第一次看这组壁画,就已经模糊不清了。甬道里的积沙在墙壁上留下一道道痕迹,再加上和一般的小窟不同,130窟的甬道没有遮挡,壁画长时间暴露在日光下,褪色比想象中快得多。

南壁画像更加有名,被称为《都督夫人礼佛图》,画的是都督夫人太原王氏及女儿的供养像。画面中前三人是都督夫人及两个女儿,后面侍女们手捧花或香炉等供品。夫人梳高髻,头上插满了花,穿着艳丽的上衣和红底花纹长裙,肩上还有薄纱帔帛,雍容华贵,是典型的唐贵妇的样子。身后跟着两个女儿和侍从,人物的大小逐次缩小,但都面形丰腴,腹部前挺,与唐代张萱、周昉一派仕女画的风格非常像。

这组供养人像原被宋画覆盖,1908年法国汉学家伯希和来莫高窟时,表层壁画还保存着,这在他的笔记中有记录。40年代初期,张大千剥去了壁画表层,露出乐庭瓌全家礼佛图。但张大千这一剥,虽然让人看清了唐代绘画,但也加速了它毁坏的速度。

敦煌研究院第二任院长段文杰看到这幅壁画时,距张大千剥去表层不到10年,但已经有些模糊了,虽然摄影技术已经比早年间先进多了,但临摹仍是迫在眉睫。在临摹过程中,比对它同时代的壁画是一项重要工作。因为是盛唐时期的作品,线条、色彩和人物的面容、服饰都相对风格化,有明确的规律可循,而到了晚唐、五代和宋,风格就没那么容易辨识了。

1981年,刚到研究院时,马强才18岁,很多对绘画的认知都是在院长段文杰的影响下逐渐形成的。马强告诉我,段文杰在1955年用了五个月的时间先做案头工作,进行相关资料的比对和研读,研究这幅《都督夫人礼佛图》的时代背景、风格、技法、服饰,进行临摹前的准备工作。与此同时,他还在同时临摹263窟的“降魔变”和3幅伎乐图。

1955年,段文杰对130窟供养人画像进行了等大的整理临摹,图为当时现场(敦煌研究院供图)

最终,段文杰完成了和原作等大的临摹,高313厘米,宽342厘米,表现都督夫人及女儿、侍从共12个人物,这幅画也成了敦煌壁画临摹中的代表作,现在收藏在敦煌博物院。段文杰花了很大功夫去研究唐代的人物画,希望在临摹的过程中找到唐画人物群像的宏大气势和精神气度,这是其他朝代绘画所无法比拟的。事实上,“临”与“摹”是两种技术活,北宋书法家米芾就说过“画可临可摹”,“摹”更注重外在形象的相似度,而“临”则讲究内在精神与笔墨气韵的相似,所以临摹其实是一个从神似到形似都要兼顾的过程。

几十年来,段文杰一共临摹了大大小小370幅作品,并写了一篇《临摹是一门学问》的文章,来阐述心得。段文杰尤其喜欢研究人物的表情,他临过的作品还有一组158窟的《各族王子举哀图》,其中人物表情动态极丰富,他也根据多年的临摹总结出了一套人物表情的绘画语言:

喜悦,眼睛做鱼形,上眼睑做圆弧形,眸子点在眼睑中间,鱼尾上翘,略有笑意,表现了恬静淡泊的愉悦之情,一般菩萨多做此种神态。

沉思,眼睛如上弦月,上眼睑做平行线,正中露出半个眸子,表现凝神遐思的状态。

慈祥,眼呈弓形,上眼睑为弓背,下眼睑做平直线,正中露出半个眸子,表现凝神下视、垂怜众生之意。

愤怒,浓眉斜竖,两眼圆睁,眸子突出,表现一种威严愤怒之情。

哀愁,三角眼,八字眉,在斜垂的眼睑边沿,露出半个眸子,表现出悲哀和忧愁。

这些临摹感悟也像绘画的粉本一样,成为后来人临摹的样本。在段文杰的临摹世界里,他把临摹当作绘画,更当作研究,从绘画技法层面的研究转向了美术史的研究。马强说,对于整个学术界而言,“临摹出来的白描稿和临摹品,可以为其他研究者提供一个可视的图像资料”,从而形成一个研究传播的网络,渗透在敦煌研究的各个领域,这是更深一层隐性的影响。

敦煌研究院美术所所长马强 (黄宇 摄)

复制一个完整的窟

从第一任院长常书鸿时代开始,就把壁画临摹细分为了三种类型:客观临摹、整理临摹和复原临摹。所谓客观临摹,就是画面上有什么就画什么,没什么就不画什么,缺损的部分也按照缺损的样子来处理,尽可能最高程度地还原原作;整理临摹则需要通过理解、分析,并且与同时代其他窟比对,将可弥补的残缺部分尽量补全,比如飘带的断裂处、平棋纹样的缺失处,但这都是极具客观研究判断得来的,不加入太多主观的成分;复原临摹则是更主观些,临摹者尽可能复原一件作品,让它成为一幅完整的画。张大千的临摹就大多采用复原临摹的方法。

马强指出,张大千的复原式临摹虽然准确度高,但他通常会对色彩和形象进行修饰,把一些古怪的形象进行美化,加入自己主观的改造。而且他工作期间,带着一个青海的喇嘛当助手,喇嘛帮他调配的颜料多是以藏传佛教绘画颜料配方,色彩比较鲜艳,饱和度高,跟敦煌壁画本身是有些出入的。因此,张大千的临摹更多是为自己的创作服务,而不是纯粹的临摹。

而在敦煌研究院,持续了几十年的临摹工作中,整理临摹是运用最多的方法。在常书鸿看来,“只有不失实,才有研究价值”。因此整理临摹在将壁画图样保存下来的同时,更多指向研究。在临摹的过程中,手比眼慢,但比眼更细致入微,很多眼睛忽略掉的细节,通过临摹才能发现、辨识。

1952年,研究所展开了一次大规模的临摹工作,李承仙、段文杰、史苇湘、欧阳琳都是当时绘画技法最好的,他们要做的是整窟原大原色临摹。在此之前,常书鸿等人做得更多的是局部临摹,而不是复制整窟。

那么从哪个窟开始呢?最终经讨论选定了285窟。1925年,美国人华尔纳(Landon Warner)来到莫高窟,曾一心想把这个窟的壁画整体剥离带走,但被当地百姓强烈阻拦。根据常书鸿的记述,其实在此前的1924年,华尔纳就得到哈佛大学佛格美术馆的资助来过莫高窟,那一次,他预先把化学药品铺在布上,短短5天的功夫就揭走了20多幅壁画。幸好第二年再去,他没有得逞。

285窟是西魏时期的代表洞窟。1952年那次临摹的想法,除了保护和研究,更希望可以拿到全国去做展览,让更多来不了敦煌的人看看敦煌壁画是什么样的。285窟是5米见方的复斗藻井窟,西壁开三龛,南北两壁还有小禅室,壁画总计有327平方米,临摹起来工作量相当大。从制作整窟模型,到白描试稿、分析研究、上色、制作全窟,每一个工作环节都容不得失误。

年轻时马强也参与过几个窟的整窟临摹。18岁的马强来到敦煌时,一块来的还有高鹏,那是一个在临摹工作上有些青黄不接的时候。刚来时,他们和前辈们一起,都住在中寺,就是现在的院史陈列馆。“那房子要是放到现在,大概算是危房了,房顶都是弯的,可没人在乎。”对于每一个学美术的人来说这都无所谓,敦煌的吸引力真的可以超越一切。

马强这一批年轻人先练线描,画小的临摹品,一年之后才接触更大幅的临摹,但也是画点边边角角,刚开始总是内心忐忐忑忑的,害怕画不好。就像传统的师徒制一样,重要的点睛之笔还是由更有经验的前辈完成。

80年代是一个从早期经验主义临摹向借助数字化科学临摹过度的阶段。当时如果要正式地临摹一幅画,需要照相组、摄影组共同协助,还要靠一个老式幻灯机,是早年任国家文物局局长的郑振铎送给敦煌的。先拍一张120的黑白大照片,再用这个幻灯机来放稿,打格子,定造型,画线描,最后阶段去洞窟里对临细节。

“从菩萨的脖子、耳垂到头冠,若是错一点,其他地方就对不上了。”他们每次要把大幻灯机扛到洞里去做最精细的校准,测量尺寸,一一对点。对好之后,工作一个小时后,那个幻灯机就开始发热了,一发热胶片会变形,前后尺寸就对不上了,这时必须关掉机器降降温,出洞口休息半小时再继续工作。

整窟复原更有想象不到的难处,马强告诉我:“洞窟看起来方正,但墙壁都是有凹凸的,每一个洞窟都是不规则的。而做模型的木板是笔直的,因此模型通常会比原窟整体大一点,长宽各长10公分左右,这样才能保证壁画的完整性。”经验丰富的人能够考虑到纸在托裱到墙壁上时会有延展性,四披往往也是扯角的,如何让覆斗顶等处做到严丝合缝,墙壁底端也能尽量契合,这些都是技术活,而不只是对着画稿画画这么简单。

所以,整窟复原的洞窟,看起来跟原洞窟几乎一模一样,事实上没有一个是完全一样的。50年代,285窟的临摹由六七个人陆续完整,耗时两年多。此后,研究所陆续做了几个重要窟的整窟临摹——217、249、220,以及榆林窟的几个重要洞窟,整窟临摹成了一个传统。完成后,研究所带着这些临摹窟去了故宫博物院、上海博物馆,以及日本的东京、京都等地展出。

做好的临摹模型是可以拆卸移动的,每块板、每张画稿都有编号,每到一地,工作人员都要像拼积木一样,重新将它们组装、裱褙,这其实对画稿的损坏挺大的。因此,自从数字化发展起来后,人工临摹的洞窟也很少外出展览了,每一件耗时耗力的临摹品都被永久地放进了固定的展览馆。

这几天我总在想一个问题,与其他艺术门类相比,壁画的独特魅力到底在哪儿?这个问题到了敦煌,自然就有了答案。

与莫高窟相比,榆林窟某几个窟的壁画保存得更好些,很大一个原因是榆林窟的甬道更长,不那么容易被破坏,再加上来往人少,打扰得就少。榆林25窟是中唐吐蕃时期绘画的,因为人物的面部没有上色,就没有氧化变色,至今这个洞窟仍保留着唐代时的原貌,几乎没有变化。构图、颜色、人物细节,无论怎么看,这都是一个让人震撼的洞窟啊!

站在这样一个四周画满了佛教故事、色彩动人的空间里,只有甬道外的一点儿光线透进来,如果你是一个虔诚的佛教徒,一定会被这样浓重的宗教氛围包裹起来,拿出百分百的诚意,来面对你的信仰。而对于一个无神论者,这种画满了佛教画的石窟也会让人感觉美到“窒息”。与现在时下流行的浸入式艺术相比,洞窟壁画大概营造出了最早的浸入式空间,每一个元素都试图调动起你的情绪,让人全方位感受到宗教和艺术的魔力。另一方面,壁画不可移动,不能像其他艺术作品一样到处巡展,也就多了几分神秘感。若是想看真迹,只能翻山越岭到达这里,随着天气、环境、季节、晨夕的变化,每一次看,感受也会不同,总会有些微妙的新体验甚至是瞬间的顿悟。也因为这种不可移动性,就更显出一种绵延永恒的崇高感,仅此一份,是独立于世的存在。

更多精彩报道详见本期新刊《最美敦煌》,点击下方商品卡即可购买