阴阳两纲,制定辨诀

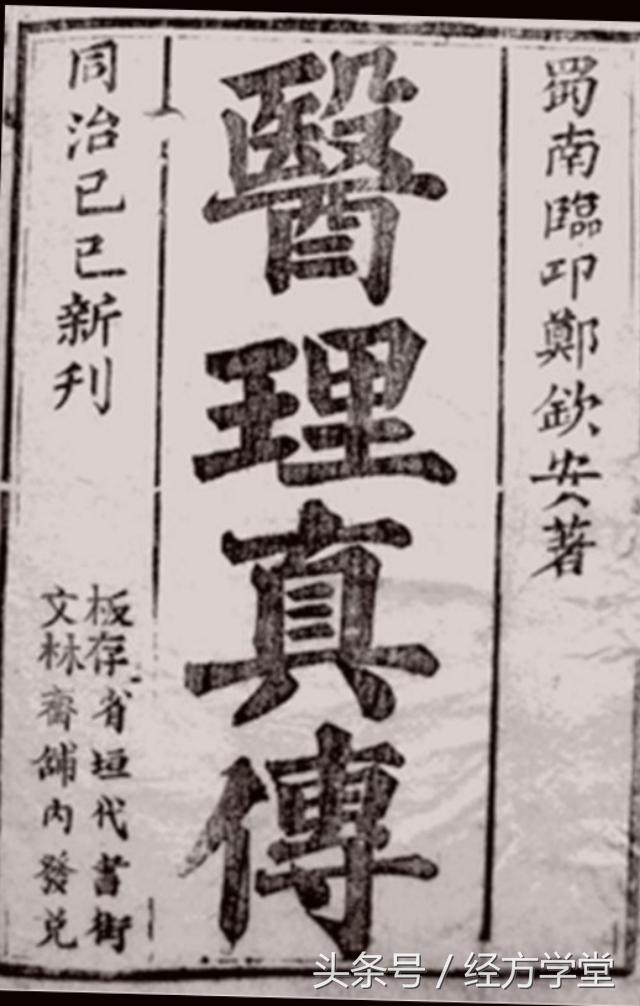

既然“认证只分阴阳”“功夫全在阴阳上打算”,那么,临床辨认阴阳就是头等大事了。郑氏在《医理真传》自序中开宗明义,就强调阴阳辨证的地位和作用:“医学一途,不难于用药,而难于识证。亦不难于识证,而难于识阴阳。”他认为,“识阴阳”是诊病最重要的课题。 但是,“阴虚与阳虚,俱有相似处,学者每多不识,以致杀人”(《医理真传·卷一》)。那就应该制定、掌握判别阴阳的标准,郑钦安又称之为“阴阳实据”。

那么“阴阳实据”在哪儿呢?“三阴与三阳,病形各殊,三阳不足之证,所现纯是阴色,为其阳不足而阴有余也;三阴不足之证,所现全是阳色,为其阴不足而阳有余也,此辨认阴虚、阳虚之切法也。”(《医理真传·卷三》)这是区分阴阳的纲领,简单说来,阴证所现“纯是阴色”,郑氏经常又称为“阴象”“寒形”;阳证所现“全是阳色”,郑氏又称为“火形”“热象”。为此,郑钦安总结了“辨认阴虚、阳虚要诀”,亦即“阴阳辨诀”,作为辨认阴证、阳证的纲领,简明扼要而颇切实用。

哪些是判断阳虚证的“阴色”“阴象”?在“辨认一切阳虚证法”中,他指出:“阳虚病,其人必面色唇口青白无神,目瞑蜷卧,声低息短,少气懒言,身重畏寒。口吐清水,饮食无味,舌青滑或黑润青白色,浅黄润滑色,满口津液,不思水饮,即饮亦喜热汤,二便自利。脉浮空,细微无力,自汗肢冷,爪甲青,腹痛囊缩,种种病形,皆是阳虚的真面目,用药即当扶阳抑阴。”应该指出,郑氏所谓阳虚,既指虚寒,也包括实寒。

哪些是判断阴虚证的“热象”“火形”呢?在“辨认一切阴虚证法”时说:“凡阴虚之人,阳气自然必盛。外虽现一切阴象,近似阳虚症,俱当以此法辨之,万无一失。阴虚病,其人必面目唇口红色,精神不倦,张目不眠,声音响亮,口臭气粗,身轻恶热,二便不利。口渴饮冷,舌苔干黄或黑黄,全无津液,芒刺满口,烦躁谵语;或潮热盗汗,干咳多痰,饮水不休,六脉长大有力,种种病形,皆是阴虚的真面目,用药即当益阴以破阳。”两相对比,“阴色”“阴象”与“热象”“火形”,确如郑氏所说,“阴阳二证,判若眉列”。同样应该指出,郑氏所谓阴虚,既指虚热,也包括实热。

为简明起见,作者综合郑氏论述,按“舌脉、神色、口气、二便”为纲,将其归纳如下:

阳虚:

舌——舌青滑,或黑润青白色,浅黄润滑,强调舌润滑不燥;

脉——脉浮空或细微无力;

神——目瞑蜷卧,无神,声低息短,少气懒言;

色——面色唇口青白,爪甲青;

口气——必口吐清水,饮食无味,满口津液,不思水饮,即饮亦喜热汤;

二便——二便必自利。

阴虚:

舌——舌苔干黄或黑黄,全无津液,芒刺满口;

脉——脉息有神,六脉长大有力;

神——其人烦躁,精神不倦,张目不眠,声音响亮;

色——面目唇口红色;

口气——口臭气粗,口渴饮冷,饮水不休;

二便——尿黄便秘,二便不利。

郑钦安是如何凭着“阴阳辨诀”来判分各种病症的阴阳属性呢?在《医理真传》卷

二、卷三中,他分别列举3l条阳虚病症、29条阴虚病症,采取问答形式,一症一解,详加论证,“以便学者参究”。下面举例证明之: 比如眩晕:“眩晕一症,有上实下虚者,有上虚下实者,有清阳不升者,有浊阴上干者,有夹虚风者,有夹虚火者,有脏腑偏盛而致者,种种不一。括其旨归,总不出阴阳二字……其人面白无神,饮食减少,二便自利,困倦欲卧,喜热畏冷……脉浮无力而空,诸如此类,都属阳虚……察其人精神不衰,舌黄喜冷,饮食易消,二便短少……脉实有力而长,诸如此类,都属阴虚火旺上干所作。”(《医理真传·卷三》) 论眼科诸症:“目症有云七十二症,有云

三百六十种,名目愈多,旨归即晦。今为之总其大纲,括以阴阳两字为主,余不足录。阳症两目红肿,羞明,眵翳障雾,赤脉贯睛,目泪痛甚,小便短,大使结,喜冷饮是也;阴症两目微红,而不羞明,即红丝缕缕,翳雾障生而不觉痛甚,二便如常,喜饮热汤者是也。”(《医理真传·卷四》)

阴阳辨诀,意义重大

郑钦安制定的阴阳辨诀,等于给了我们衡量阴阳的两把尺子。即使用高校讲义衡量,阴阳辨诀都没有出格的地方,阴证什么样,阳证什么样,舌、脉如何,气色如何,哪本讲义都这么讲,绝非郑钦安标新立异,更未离经叛道,我们说它是“中医正统正脉”,也正因为这一点,下面的立论就有了基础。

那么,这一阴阳辨诀有什么意义?它是郑氏对阴阳学说的丰富与发展,具有非常重要的作用。他非常重视这个辨诀,称之为“辨认阴虚阳虚之切法”,强调“学者先要学此手眼”,“阴虚、阳虚辨认不可不澈,上卷辨认法(指阴阳辨诀),切切熟记”(《医理真传·卷四》)。

掌握阴阳辨诀,治病“便可超人上乘,臻于神化”(《医法圆通·卷三》);“握定阴阳辨诀治之,决然不错”(《医法圆通·卷二》);“挈定阴阳实据治之,发无不中”(《医法圆通·卷一》)。“发无不中”“决然不错”,说得何等坚定!毕生研究火神派的唐步祺先生称赞郑氏“阳虚阴虚辨证纲要……最切实用”,确为心得之语!

作者体会,学习郑钦安学说,首先分清阴阳,辨明了真假,才有登堂入室之感,深感阴阳辨诀确实“最切实用”,也是学习中医首先要解决的问题。

八字箴言,辨认阴火

临床上见到“满身纯阴”之证,证候单纯,辨识并不困难。

关键是阳虚之证有很多变化,引发诸多假热之象,甚至“肿痛火形”,如口疮、牙痛、咽炎、发热、皮肤病等,“多有与外感阳证同形”,“往往称为阴虚火旺”,极易惑人。明·陶节庵称:“自然阴证人皆可晓,及至反常则不能矣。如身不发热,手足厥冷,好静沉默,不渴,泄利腹痛,脉沉细,人共知为阴证矣。至于发热面赤,烦躁不安,揭去衣被,饮冷脉大,人皆不识,认作阳证,误投寒药,死者多矣。”(《伤寒六书》)他说的“自然阴证”当指纯阴之证,“及至反常”则指见有阴火之象。刘渡舟教授亦说:“少阴寒盛之极则有格阳之变,而见反常之象,往往使人难以辨认。”总之,是“三阴上逆外越”引起的种种假热之象,“变证百出”,致人迷惑。郑钦安勘破阴霾,辨伪存真,称之为阴火。这才是其学术经验中最独到、最精华的部分,后面我们将详加论述。 《医理真传·卷四》

“钦安用药金针”说:“予考究多年,用药有一点真机与众不同。无论一切上中下诸病,不问男妇老幼,但见舌青,满口津液,脉息无神,其人安静,唇口淡白,口不渴,即渴而喜热饮,二便自利者,即外现大热,身疼头痛,目肿,口疮,一切诸症,一概不究,用药专在这先天立极真种子上治之,百发百中。

若见舌苔干黄,津液枯槁,口渴饮冷,脉息有神,其人烦躁,即身冷如冰,一概不究,专在这先天立极之元阴上求之,百发百中。” 这段话堪称郑钦安全部著作中最重要、最精彩的一段论述,在其著作的标题中冠以“钦安”字体者,仅此一例。

它归纳了郑氏对阴阳辨诀的精辟认识,其玄机在于:在阴证前提下(舌青,满口津液,脉息无神……),“即外现大热,身疼头痛,目肿,口疮,一切诸症,一概不究”——不被这些假热、假象所迷惑,一律专主扶阳;反之,专主益阴。

病人的整体表现是“阴象”“阴色”“寒形”,局部表现的若干火热之症,属假象、假火。形象些说,就像万绿丛中一点红或几点红,大背景是阴暗之象,局部有点“肿痛火形”,要“一切诸症,一概不究”。不能因为这一点红或几点红,就说整个大草原都是红色的。遗憾的是,今天,我们很多人都在犯这种以偏概全、以假乱真的错误。 这里“一切诸症,一概不究”,是勘破阴火的八字箴言,也是贯彻阴阳辨诀的心法。照此用药,无论阴证阳证,疗效都是“百发百中”,说得何等自信!此老这一“考究多年”的“用药真机”,就是建立在阴阳辨诀、八字箴言的基础上。

举例为证:

■五官阴火:作者曾治李某,男,55岁,干部。口腔、舌边、嘴唇溃疡反复发作三1年,此起彼伏。伴有鼻腔燎灼感,咽痛色红,偶有耳鸣时胀或目赤,胃时胀痛,便黏,尿黄,舌淡胖润,脉浮滑无力寸弱。患者系中医“票友”,早年患过肺结核,素来研究中医,自以滋阴之品多方治之不效,经人介绍来诊。告以舌脉所示乃是阳虚而非阴虚,所现五官肿痛火形皆系假火,阴盛逼阳上浮所致,滋阴治法是南辕北辙。当以温潜治之,处以潜阳封髓丹加味: 砂仁25g,附子30g(先煎1小时),龟板10g,黄柏15g,肉桂10g,炮姜20g,牛膝15g,磁石30g,麦芽30g,茯神30g,炙甘草30g。 7剂后,口舌、嘴唇溃疡及咽痛均消失,余症亦减,自觉精力增加。患者述称,战战兢兢地服用热药,未料效果这样好,守方调理半月,诸症若失,以附子理中丸善后。

■口苦:一般都按心火论治,五味中苦味属心,亦为少阳病主症之一,多从少阳证用柴胡剂,或清心泻火之剂。作者曾治侯某,男,40岁。口苦半个月,没精神,容易发怒,余无异常。形瘦,自幼手足发凉,畏冷,经营鲜蘑,需要出入冷库。舌淡胖润,苔略黄,脉左沉关浮,右弦滑寸弱。按阴阳辨诀判为阴盛阳浮,处以大回阳饮:附子30g(先煎1小时),炮姜30g,炙甘草60g,肉桂10g,7剂。 复诊:口苦显减,手足凉已温,精神转旺。附子增为45g,另加红参10g,生麦芽30g,10剂。 3个月后,其妻因病来求治,谈及侯患口苦未发。 形象些说,阴阳辨诀是判认阴火的照妖镜。

寒温之争的试金石 金元以来,寒温之争一直持续不休,直至今天仍然如此。所谓寒温之争,是指用药以寒凉为主,还是以温热为主的不同观点,其前提则是主张火热病多发,还是虚寒病多发,由此才引发用药寒热的分歧。亦即疾病发生的大多数、大趋势究竟是什么?这才是寒温之争的关键。虽然见仁见智,互不相让,但孰是孰非,终归应该有一个真相。 寒凉派刘完素主张“六气皆从火化”,滋阴派朱丹溪倡导“阴常不足,阳常有余”,加上温病学派的影响,都强调火热病症的多发性、普遍性,甚至宣扬“万病皆火”论,至今仍有很大市场;张景岳主张“阳非有余,阴亦不足”;火神派则主张“阳常不足,阴常有余”,“阳虚之证十之七八,阴虚之证十无二三”。两派针锋相对,争得难以开交。

试看:

吴天士曾治族弟坦公之尊堂40岁,患呕吐,“以证论,不过一停饮耳”。然“医家万病皆云是火,一见呕吐,更云有火,动以黄连投之”。吴氏前后至少与十个名医过招,“有议附子大毒,不宜服者……甚至全不知医者,亦随声附和,戒其勿用附子”,争得“几欲呕出心肝”。“其中证变多端,费尽苦心,竭尽精力,而且担惊受恐,为彼救活,渐次收功。忽又惑于前之名医,几复杀之。且三杀之,而余三救之”。

关键在于寒温之争,“每投药之际,辄如此辩论一番,几欲呕出心肝”。足见当时争论何等激烈。 又治“潜口一仆人,患伤寒已半月余矣。初起发热,历两医皆用发表药,共五六剂,热总不退。继更一名医,见其胸膈胀闷,有一块作痛,云前药俱错,此是伤食,日用枳壳、厚朴、神曲、山楂、麦芽、柴胡之类,已服十余剂,更剧。

今则唇紫燥裂出血,又有两医人各出主见,其一要用石膏五钱、黄连一钱。又一医人云,不如大黄五钱,一下而愈”。“历数医,服半月药,未曾错撞着一味对证药,所谓药伤更难医也”。吴氏认为:“证乃寒中太阴脾经,亦甚易认。计二十日前,曾经历五医,俱是表表著名者,不知何故,绝无一人认得是阴证,医至将死,而后待余以峻剂参、附救之。既救活,又群议余好用参、附,独不识诸君绝不好用桂、附,而单好人死也耶?”(《吴天士医话医案集》)

事实上,几乎所有的火神派名家都曾有过这种与温病派激烈争辩的经历,在吴门温病学派占据主导地位的江浙一带,吴天士、郑重光(素圃)理所当然的显得“不合时宜”,大多时候处于少数派地位,试看《吴天士医话医案集》、郑重光《素圃医案》即知,乃至吴天士发出“曲高者和必寡,道高者谤偏多”的感慨。

究竟哪种观点更符合实际?现在郑钦安提供了阴阳判定的标准,用阴阳辨诀衡量一下,问题自然可以解决。我们也可以看出,吴门温病派之所以倾向寒凉,很多时候是因为误认假热、阴火为实火、阳证,自然“万病皆火”了,其源盖出于不识阴阳辨诀之义。郑钦安曾经大声疾呼:此“真千古流弊,医门大憾也”。

关于寒温之争又想到一段公案,沪上名医陈苏生(1909—1999年),早年拜钟符卿等名医为师,“向守其师承轻淡之术”,亦即吴门轻清学派,悬壶不久已有声名。但其34岁时,姨丈家中先后三人罹患伤寒,陈氏自己先以“轻淡之术”“挡了一个头阵”,毫无寸功。后遍请中西“大名医”,结果皆以病亡告终。

一年之内,“经历了三次教训”,他深感负疚,决计再访名师。后结识祝味菊,“听得许多闻所未闻的见解”,茅塞大开,遂以35岁之年执弟子礼于祝氏门下,每晚到祝师家,质疑问难,并将师生问答整理成《伤寒质难》一书,成为祝氏入门传人。按说,陈老先生为祝氏入门传人,应该对阴阳至理认识得不错。

谁想到此老晚年竟然说出:“重阴重阳只是一种宗教观念,始终是一场糊涂官司。擅用温补者自然强调阳重,擅用滋阴者自然强调阴重。”(《陈苏生医集纂要》)这话未免糊涂,似乎阴阳可以随性而定,全无客观标准了。关键恐怕还是没掌握好阴阳辨诀的真谛,自然分不清究竟是阴虚还是阳虚了。

阴阳辨诀可以说是寒温之争的试金石。

作者学习钦安学说之后,首先分清阴阳,方觉真正会看病了,“此处下手,便是高一招法”,这要归功于对阴阳辨诀的感悟,《灵枢》中提到:“明于阴阳,如惑之解,如醉之醒。”确实感同身受,辨病认证如同增加了一双慧眼。