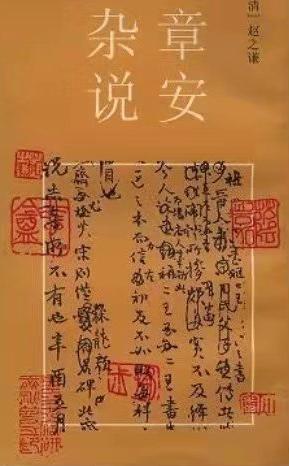

戴家妙

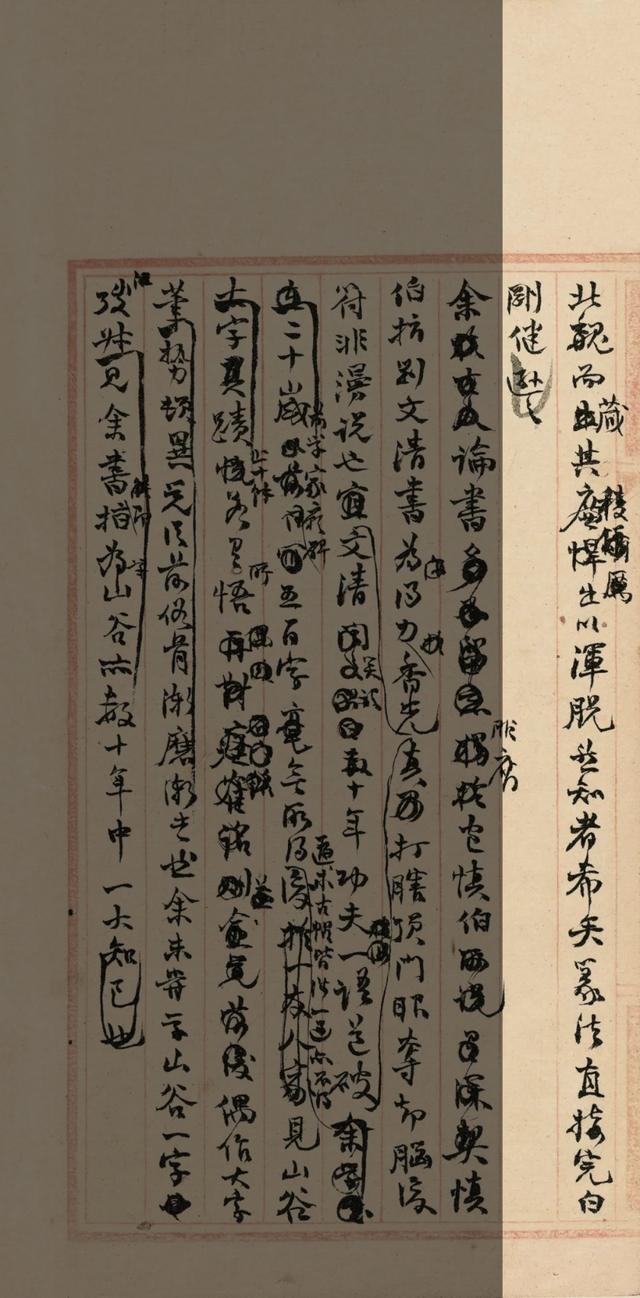

中国国家图书馆以庋藏中国古籍善本宏富著称,其中清代《赵之谦稿书:章安杂说》即是馆藏重要文献。凡碑石书法、诗文花草、逸闻趣事,多载其中。杂说内容博杂,共八十五则,不仅议论超群,且书艺精彩,是赵之谦典型“颜底魏面”风格转换时期的手稿,信手拈来,点画纷披。

国家图书馆古籍馆前不久授权止观书局筹划高清典藏本以行世,由许石如策划,中国美术学院教授、赵之谦研究领域的知名学者戴家妙整理此书,排比后先,复作释文标点,犁然成编,且经高清、原大、原色、原貌印刷出版。澎湃新闻经授权刊发该书前言。

赵之谦像

《章安杂说》缘起

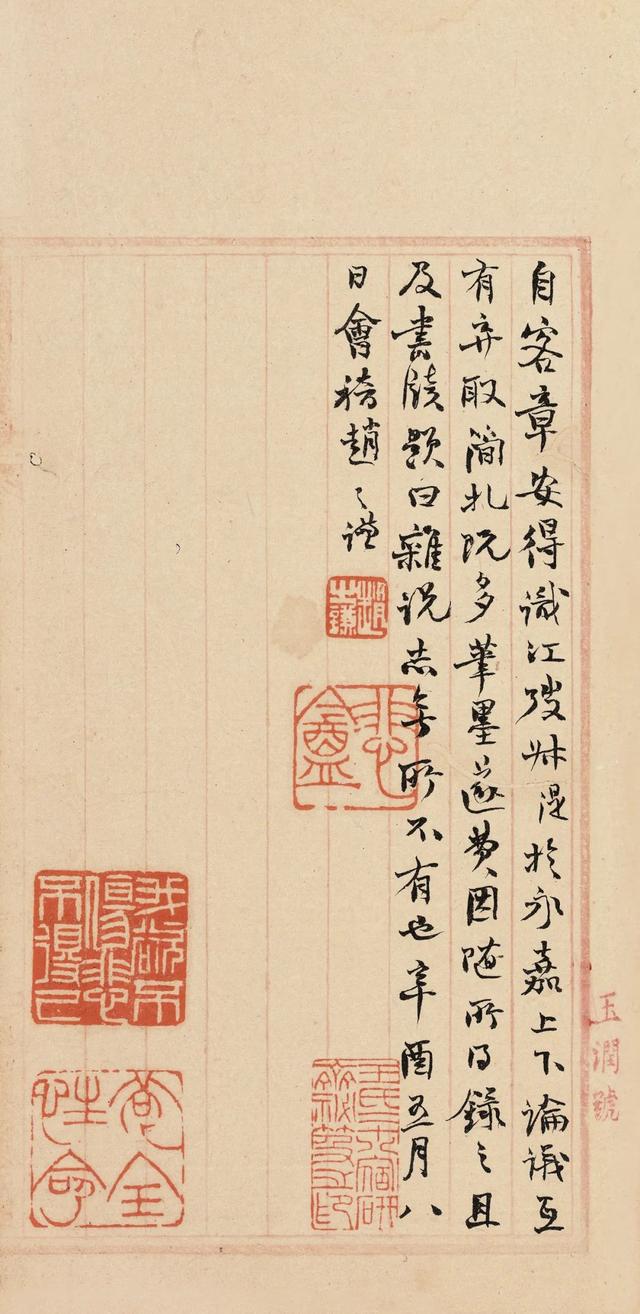

关于《章安杂说》的缘起,赵之谦在序中已帮助:“自客章安,得识江弢叔(湜)于永嘉。上下论议,互有弃取。简札既多,笔墨遂费。因随所得录之,且及书牍。题曰‘杂说’,志无所不有也。”

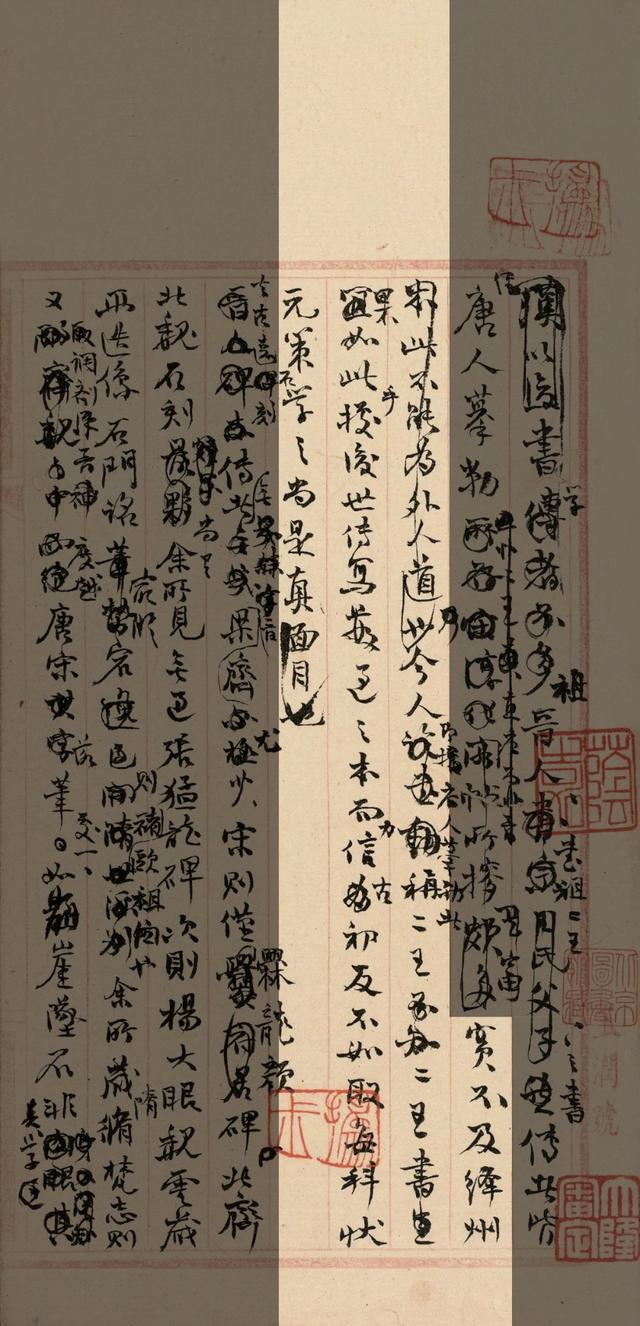

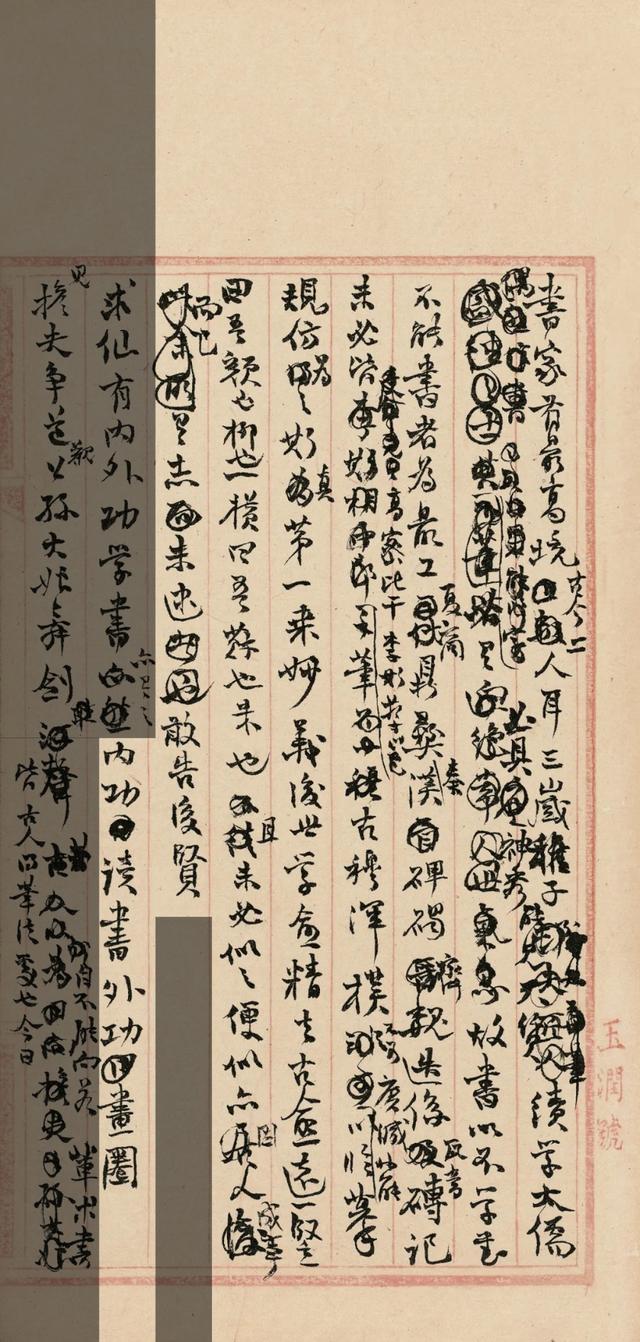

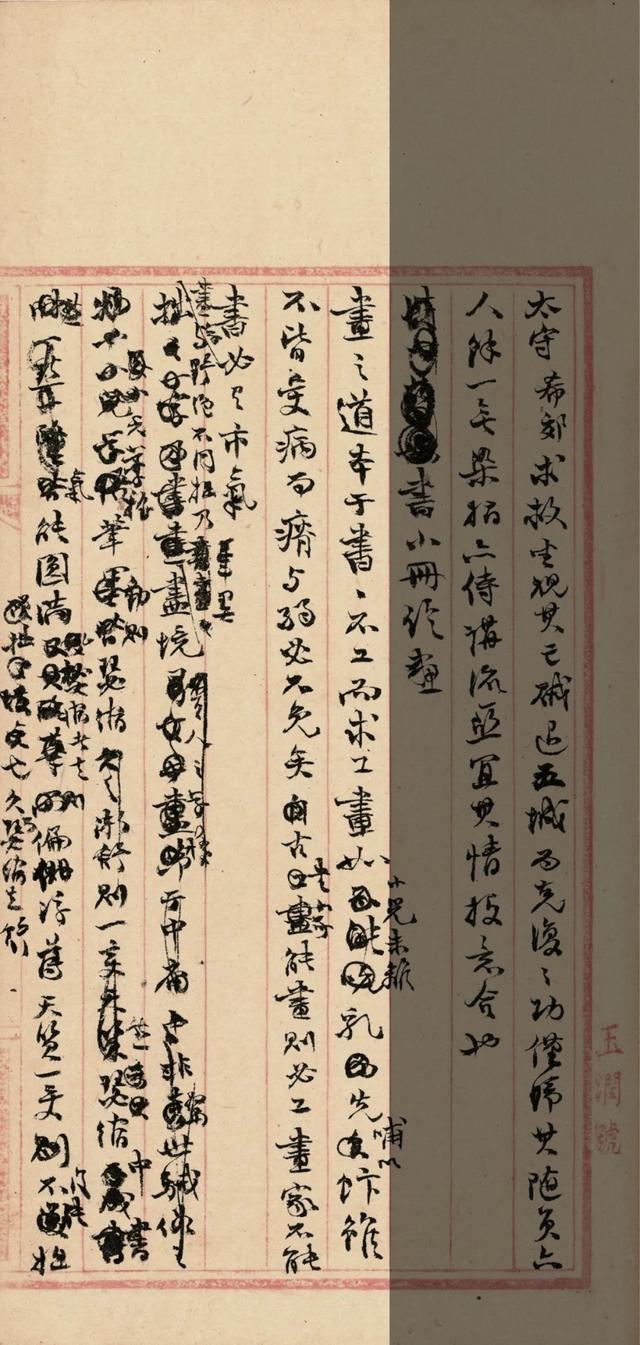

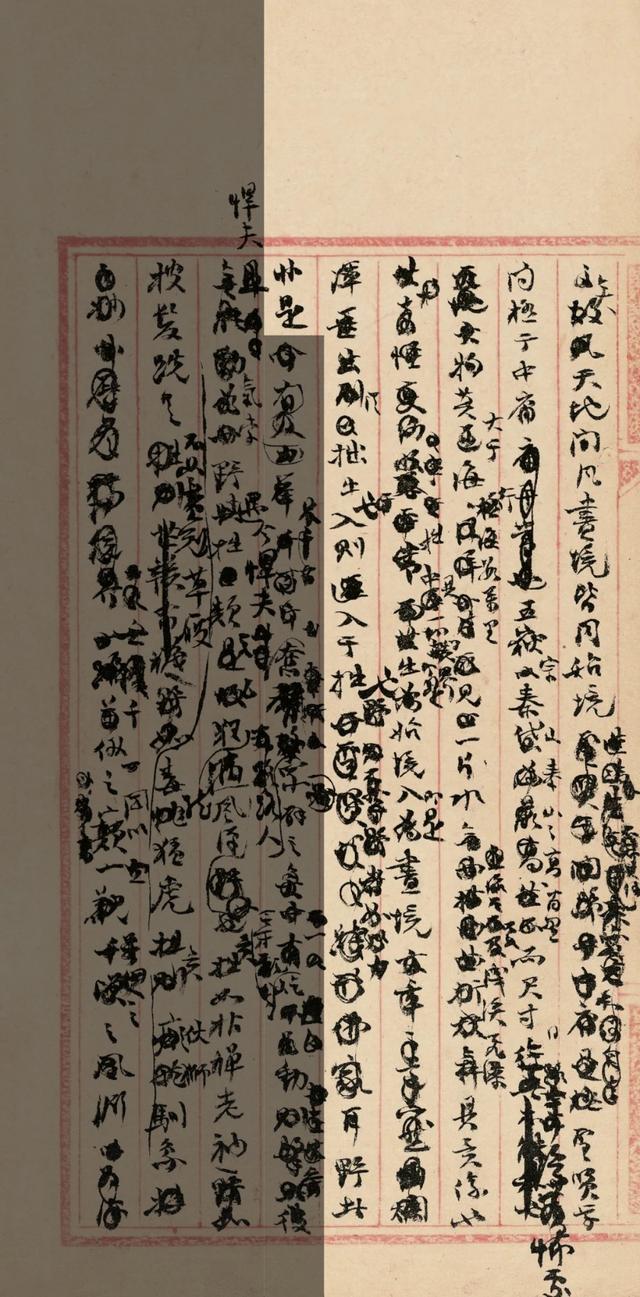

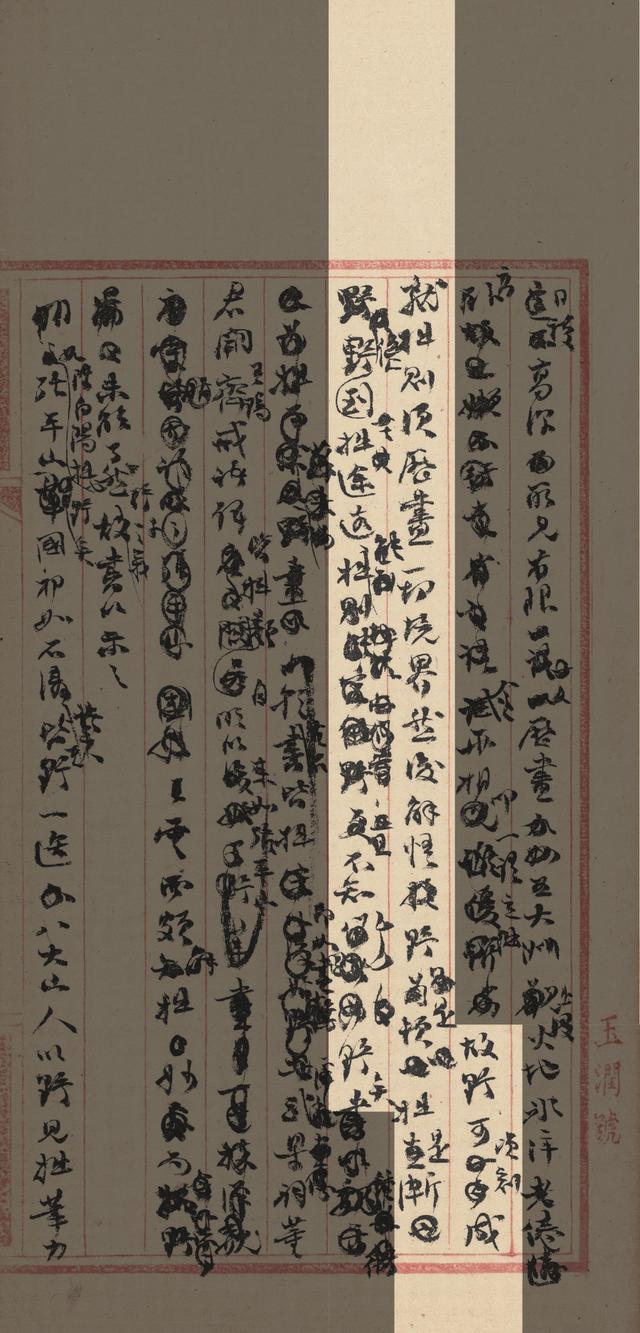

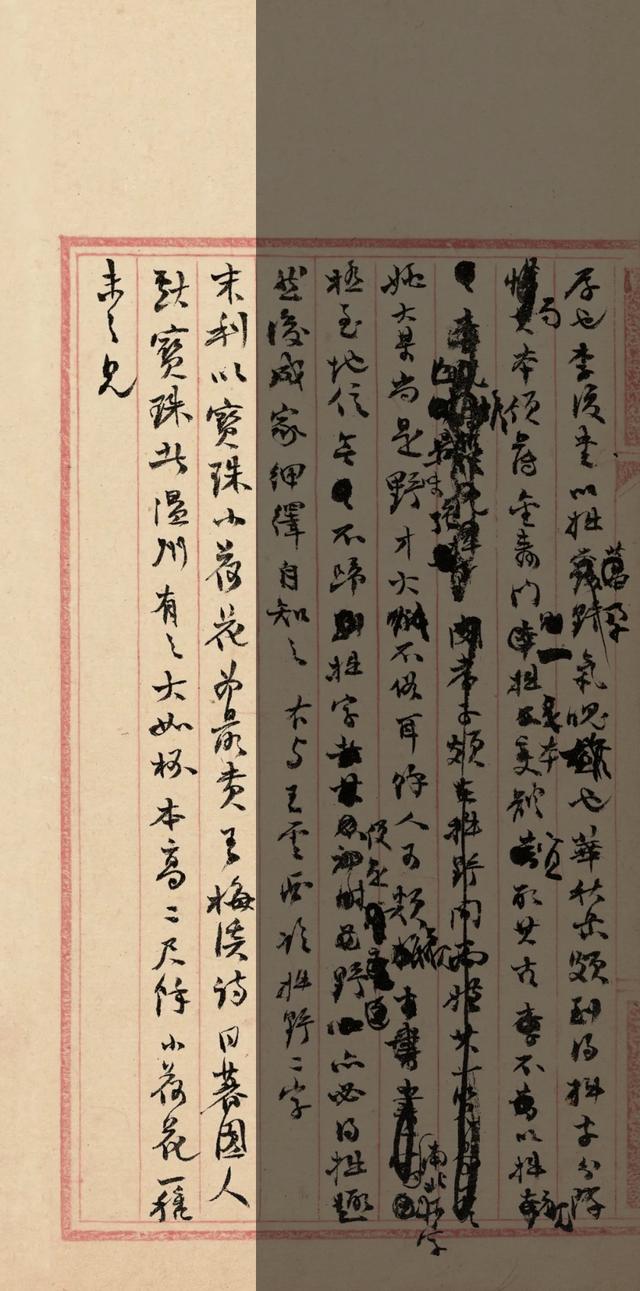

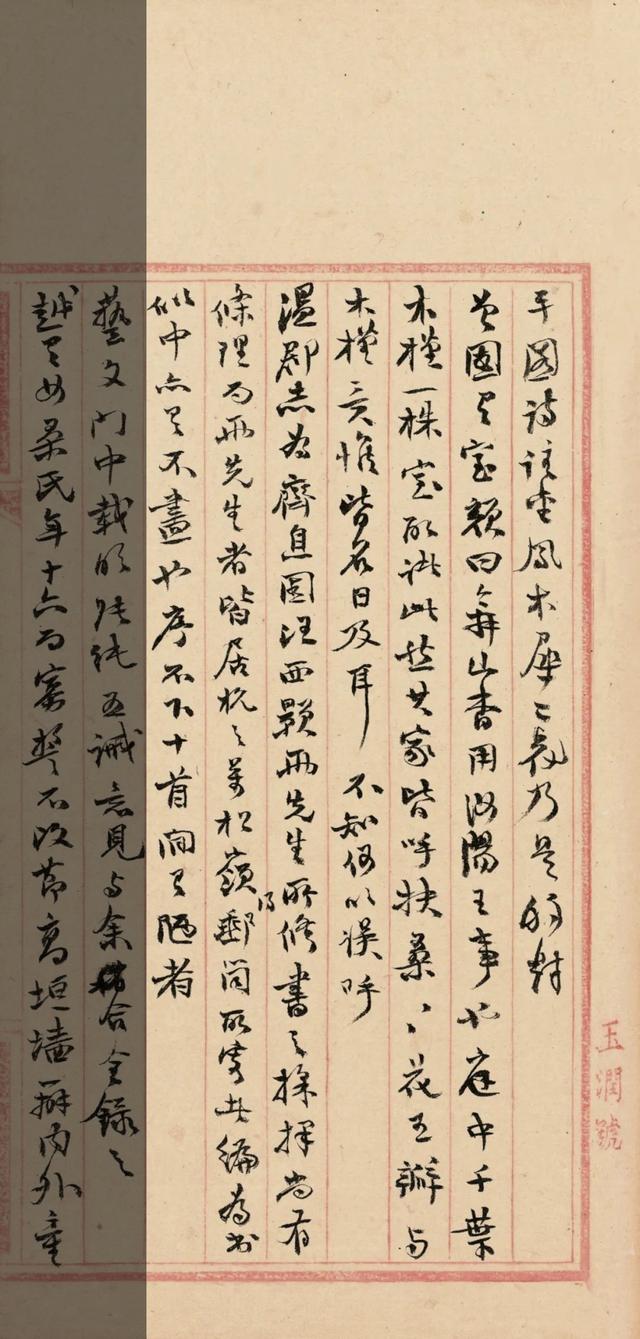

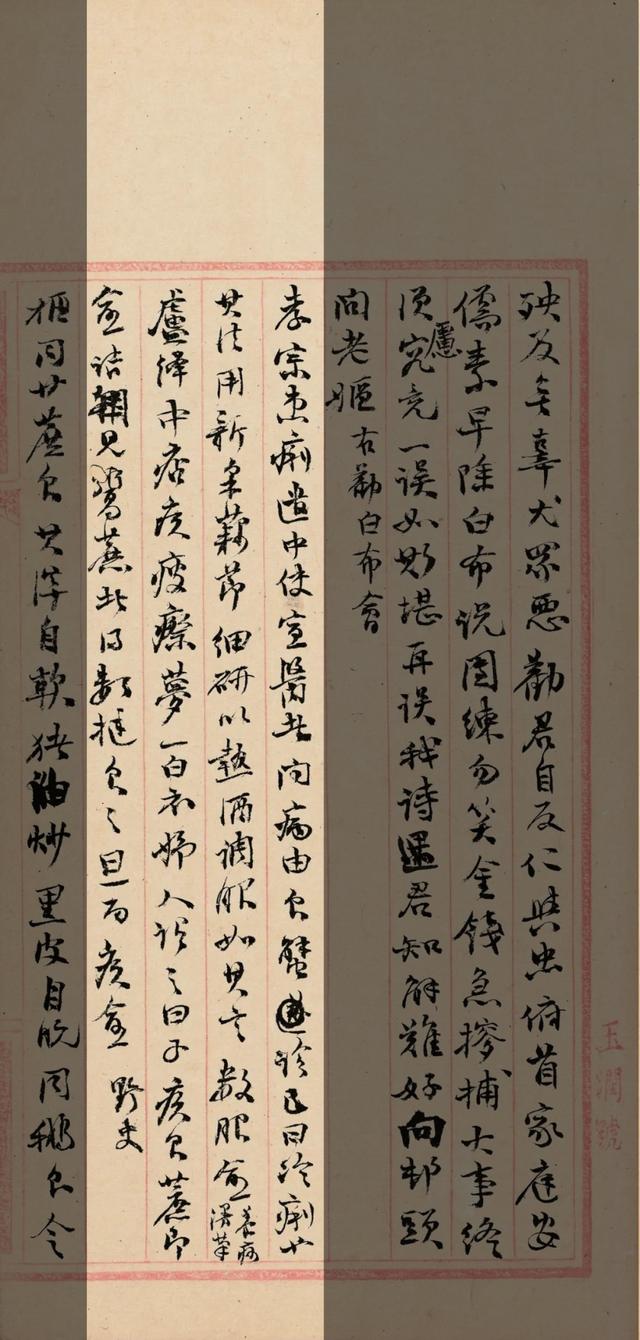

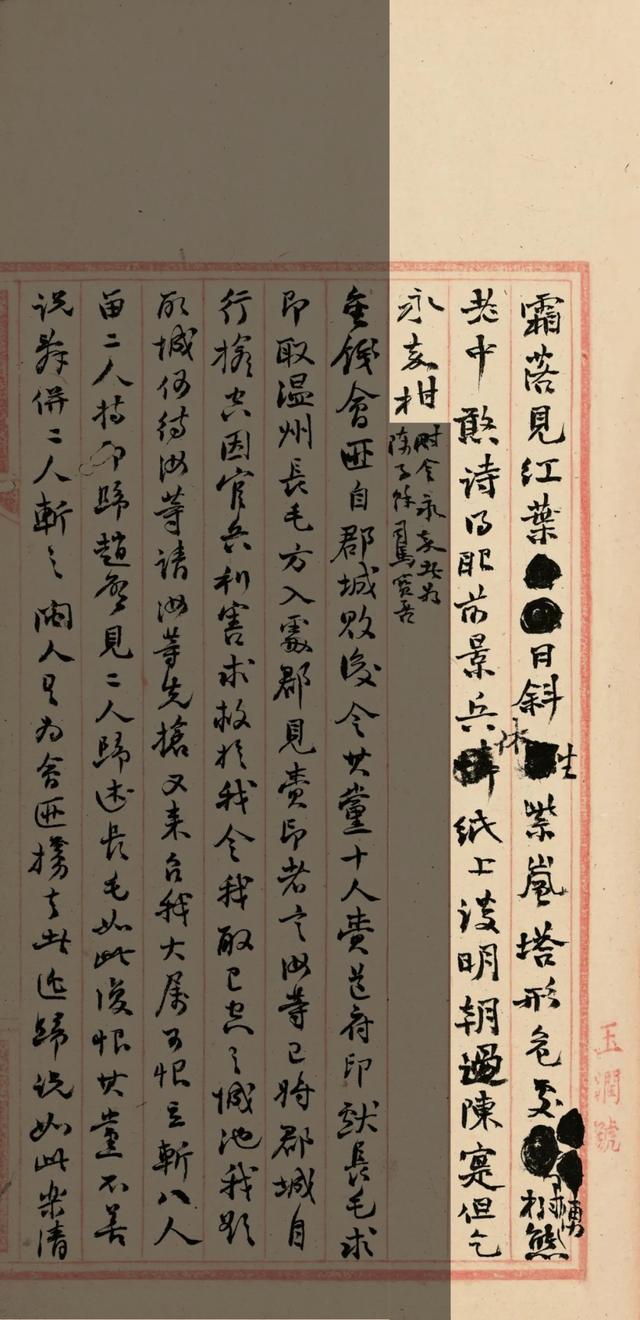

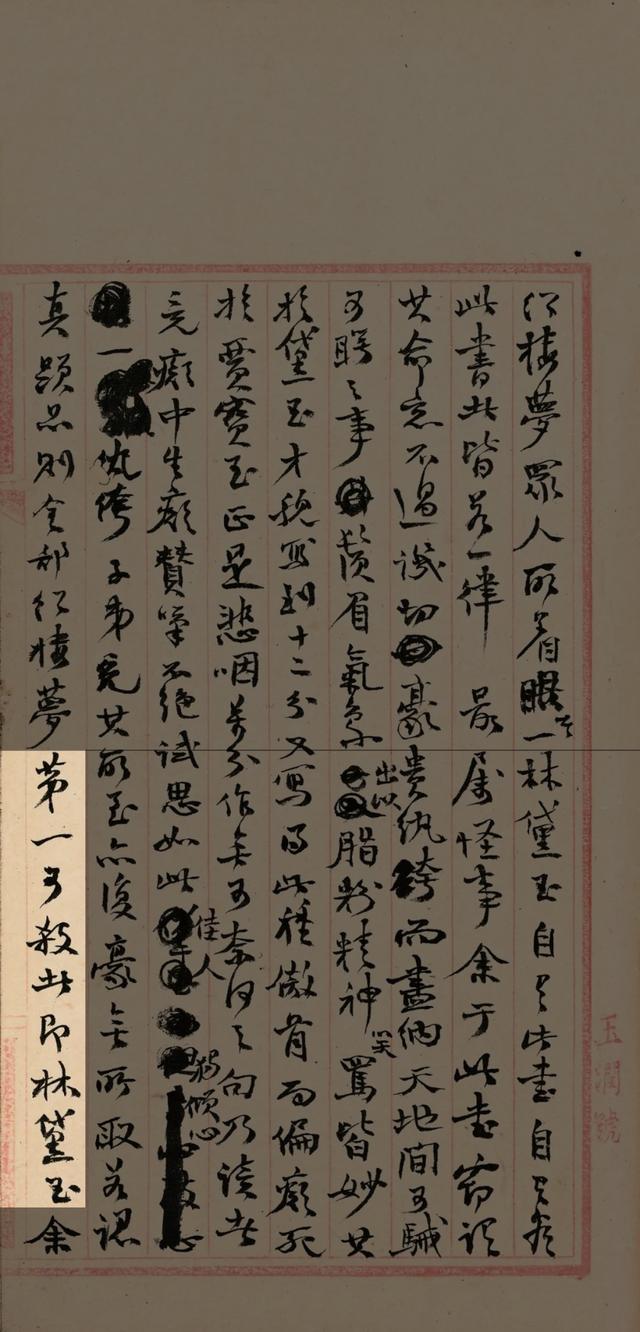

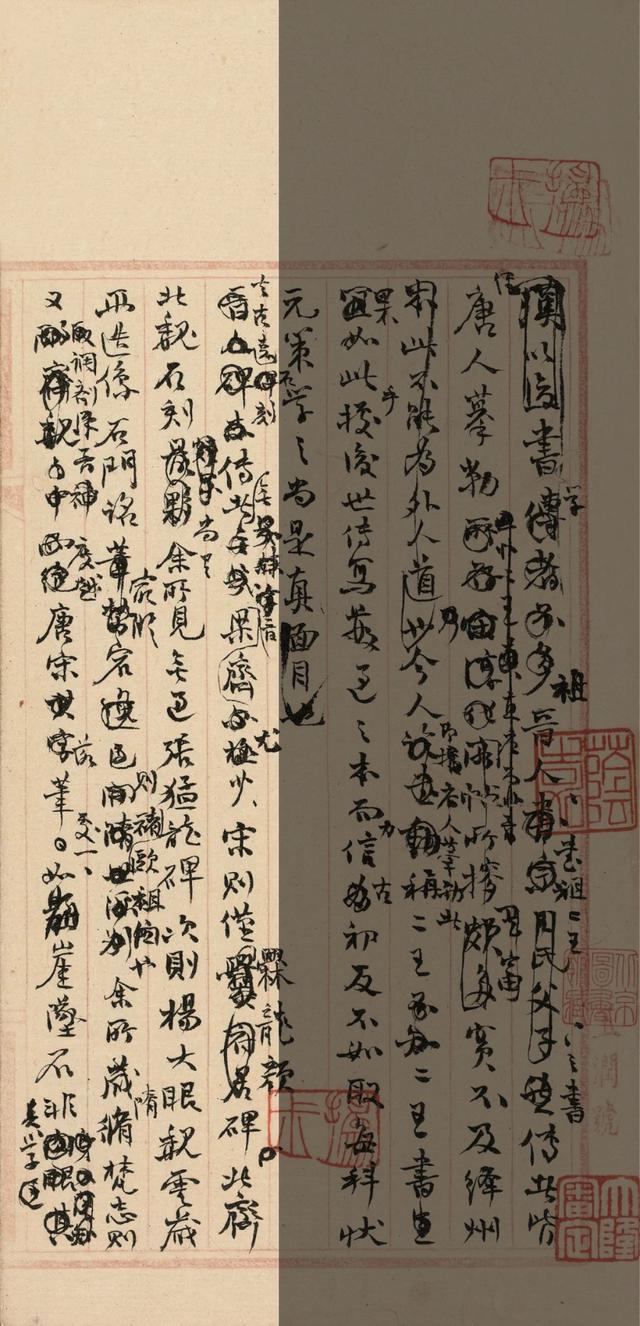

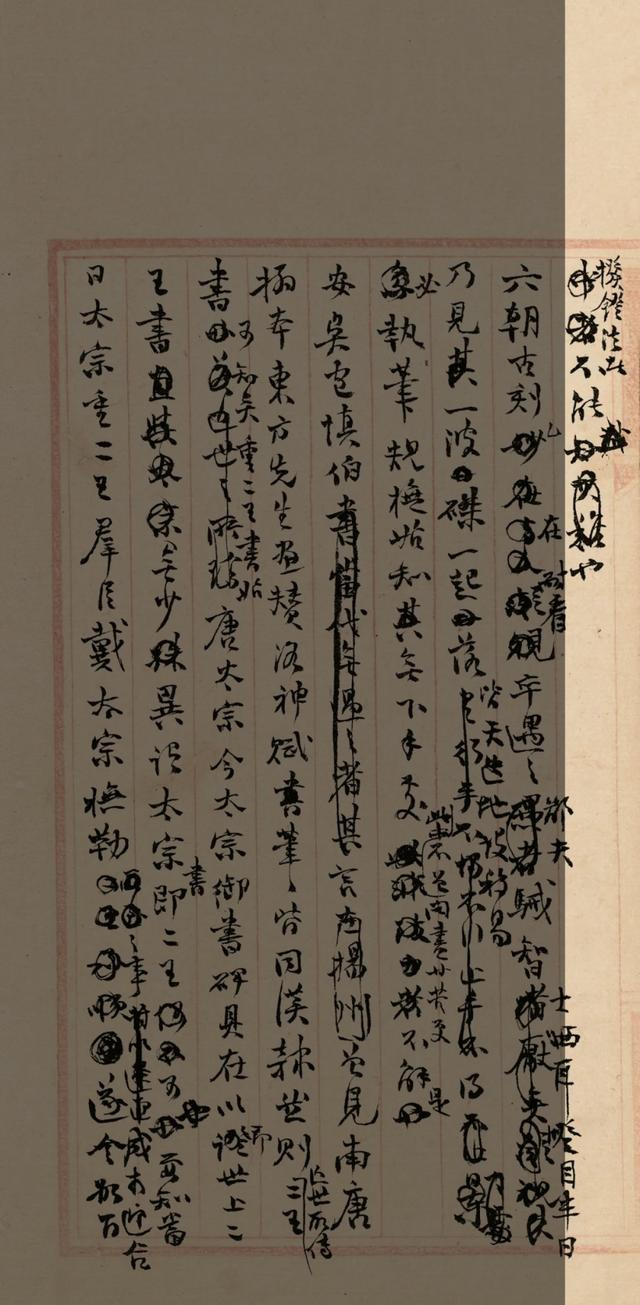

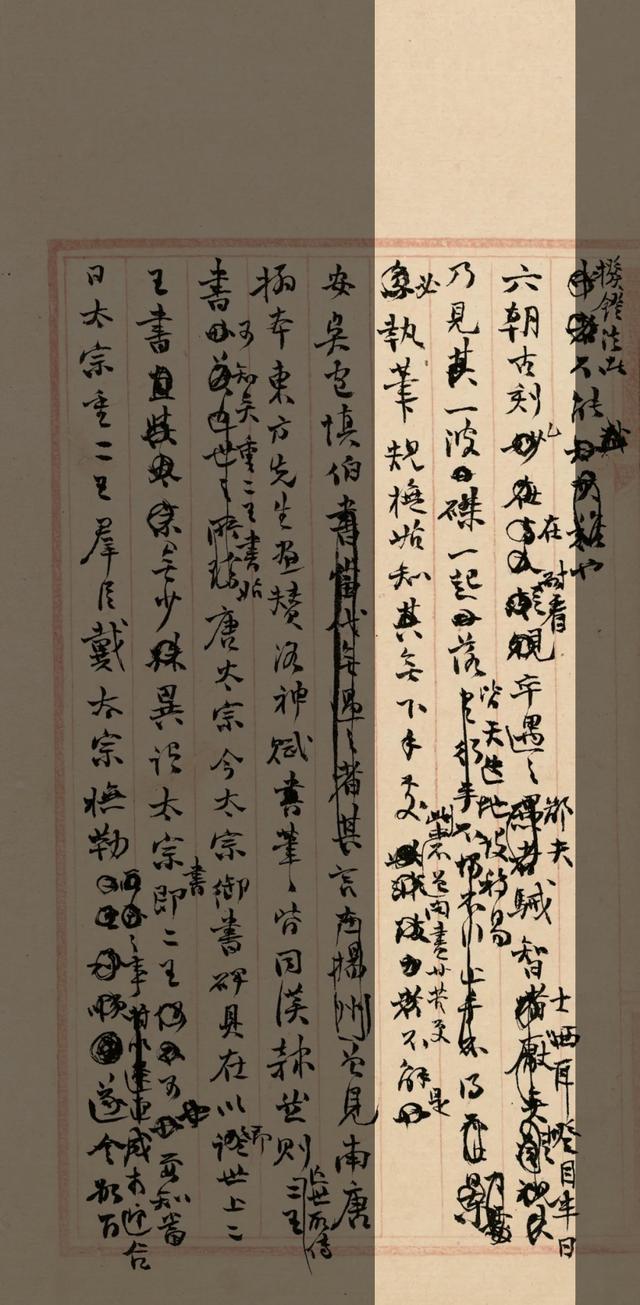

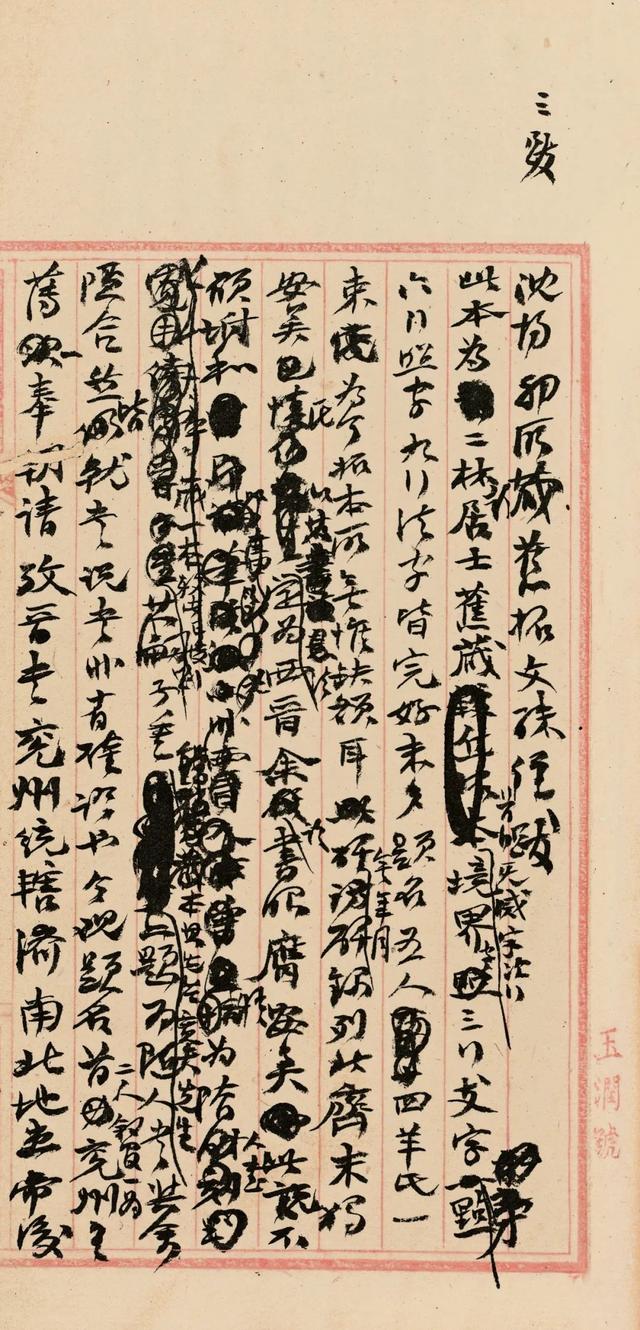

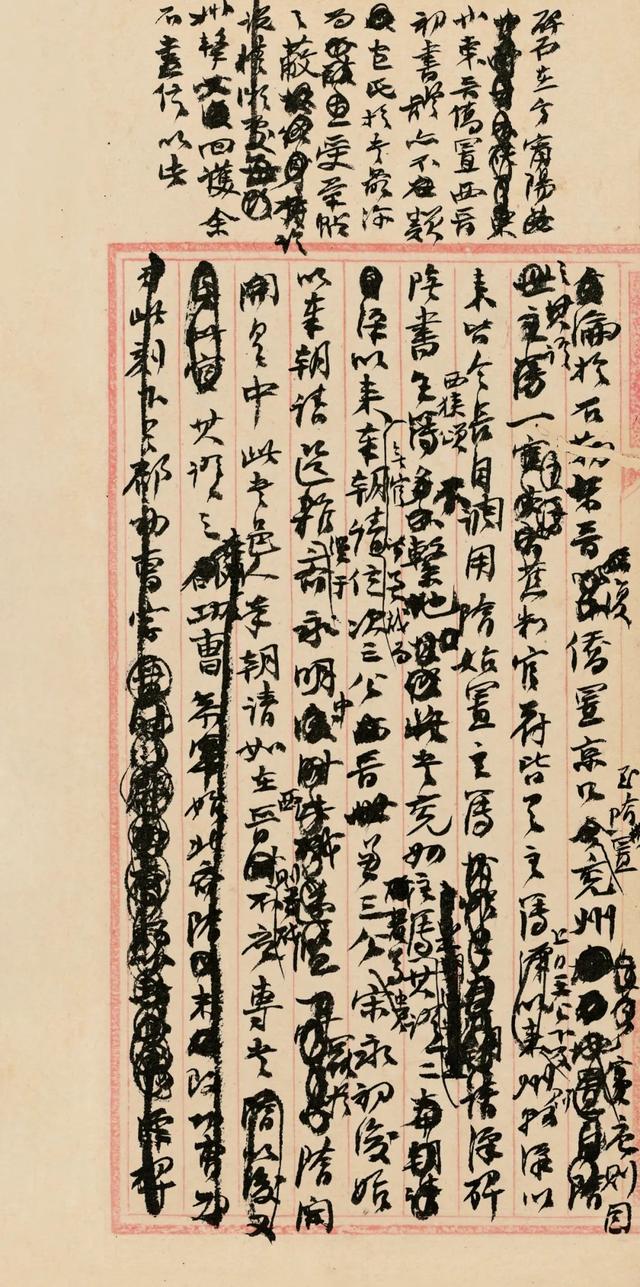

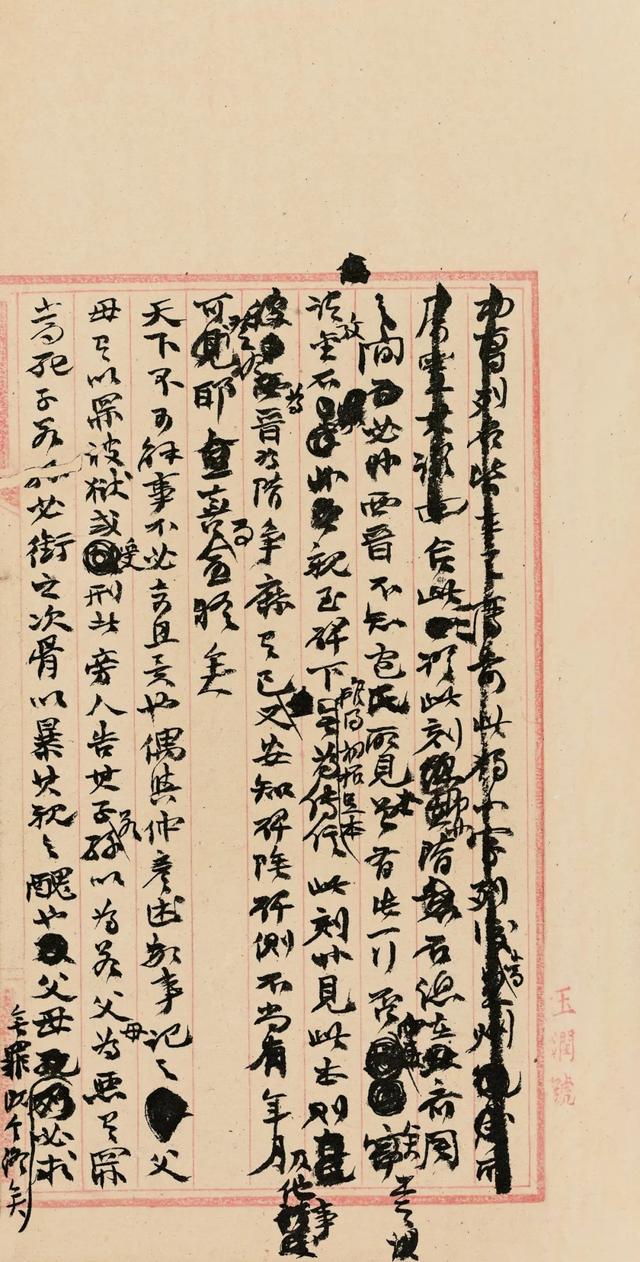

章安杂说 局部

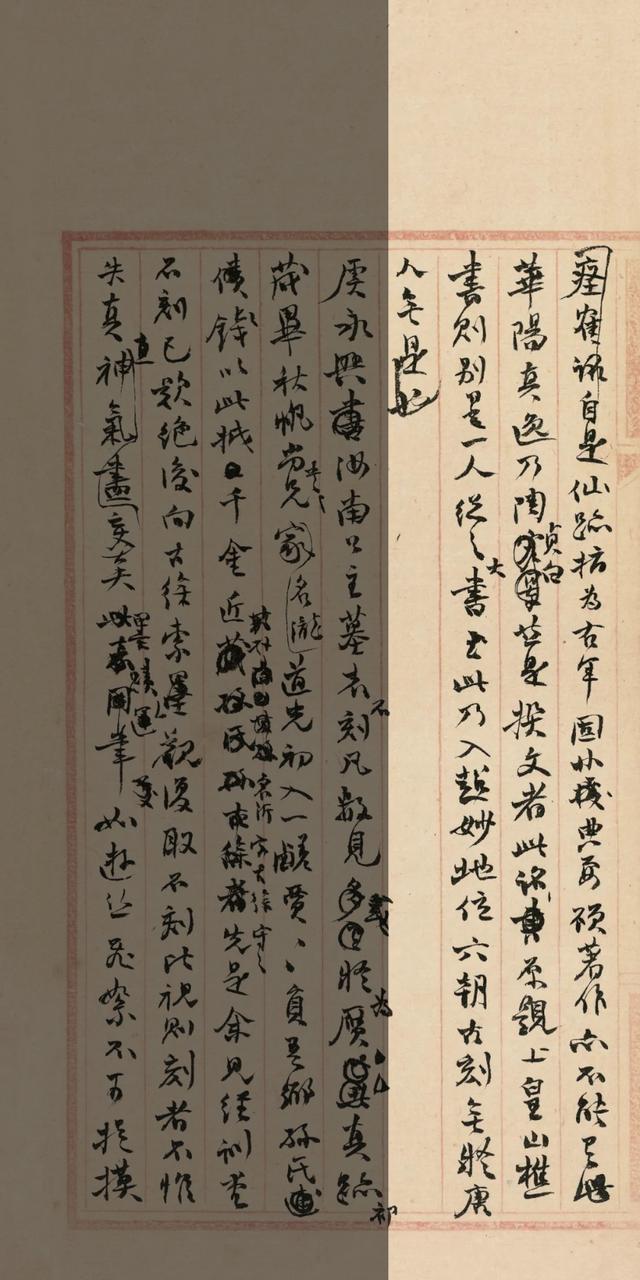

章安杂说 局部

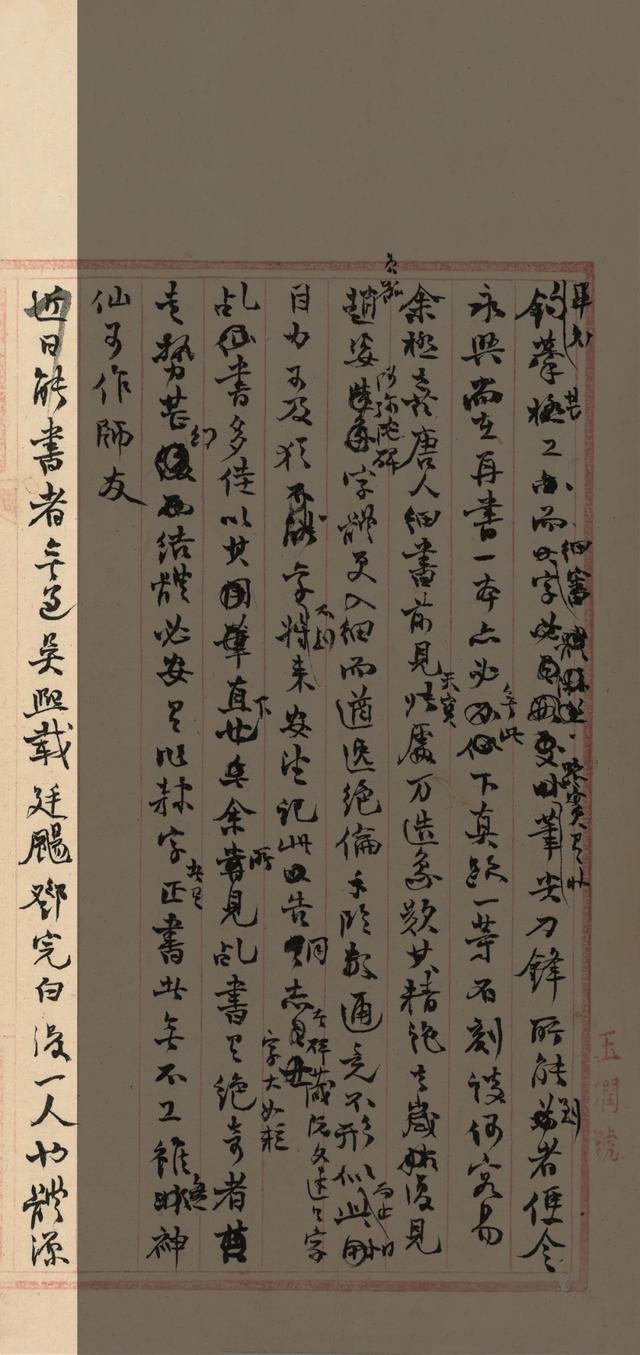

章安杂说 局部

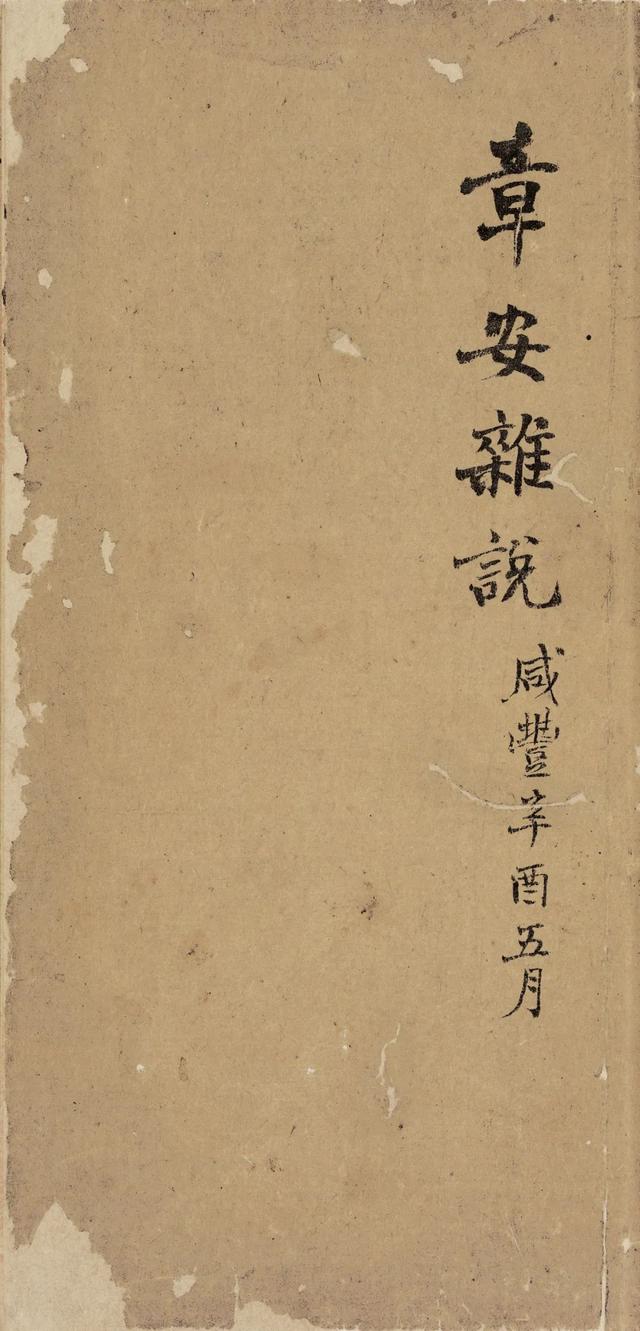

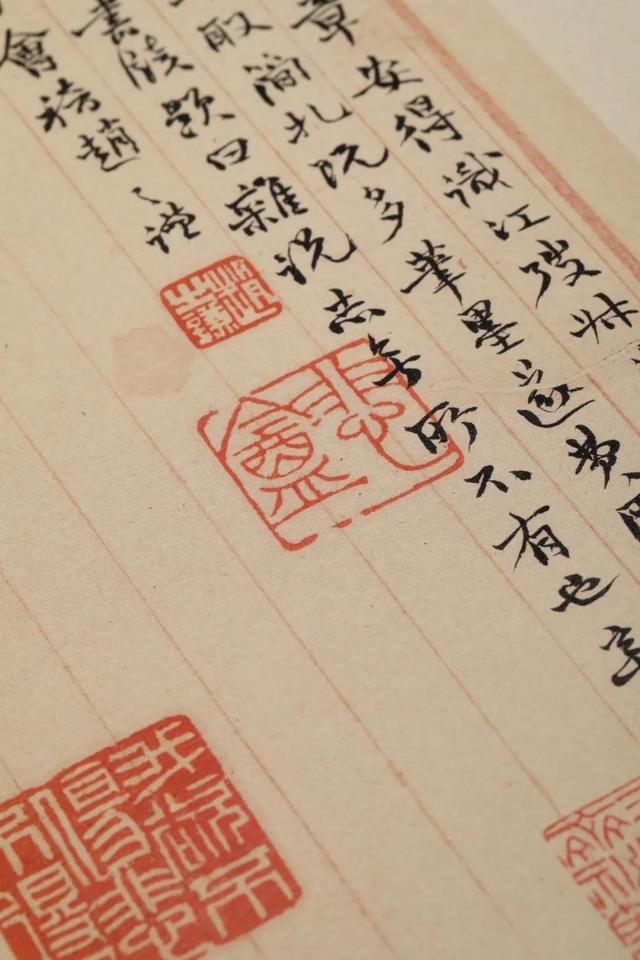

《章安杂说》稿本现藏在中国国家图书馆,红格笺纸,有“玉润号”字样,不计空白叶,约四十一叶,八十一面。封面题记:“章安杂说,咸丰辛酉五月”。序言后有赵氏朱记四:“赵之谦”(白文)、“悲盦”(朱文)、“我欲不伤悲不得已”(白文)、“苟全性命”(朱文)。另钤有沈树镛的“韵初审定”(白文)、王荫嘉的“王氏二十八宿研斋秘籍之印”(朱文)两方鉴藏印。首页上钤有两方“撝尗”(朱文)、“荫嘉”(朱文)、“大隆审定”(白文)以及“北京图书馆藏”(朱文)等。这些印记皆爲后人钤盖,最大的疑点在赵之谦自号“悲盦”始于同治元年四月六日之后。当时,他在福州忽接家书,获知其妻范璥(敬玉)已于二月二十七日病殁于绍兴,年三十五[一九]。其女蕙榛亦卒。家中只剩长女孑然一身,由二族兄赵诚谦代为照顾,并将诚谦五岁的儿子寿佺过继范氏名下。此时的赵之谦真是四海无可归之地,九族无可倚之亲,人生穷厄,闻见所无。悲痛之下,改号“悲盦”,并刻一印,款记“家破人亡,更号作此”。而题记时间明确是咸丰辛酉五月八日,这方印显然是后盖的。

章安杂说 局部

赵之谦用“章安”来命名杂记,是因为瑞安及相邻的温州旧属于章安县。章安地名首见东汉章帝元和四年(八七)七月,章帝刘炟改元章和,并将回浦县改名为章安县,区域包括现在的台、丽、温三市及周边地区。顺帝永和三年(一三八),析章安县东瓯乡置永宁县,属会稽郡,辖境大致相当于现在的温州与台州的部分地区(玉环、温岭),县治在今永嘉瓯北的罗浮附近。吴大帝赤乌二年(二三九),又分永宁县南部置罗阳县,县治设在北湖鲁岙,辖境相当于现在的瑞安、平阳、苍南、文成、泰顺等县市。吴末帝宝鼎三年(二六八),罗阳改称安阳。西晋武帝太康元年(二八〇),又改为安固县。东晋明帝太宁元年(三二三),析永宁、松阳、安固、横阳置永嘉郡。所以,“章安”一词是沿用古地名习惯。非独赵之谦这样使用,瑞安现在城关镇西岘山建有“章安四贤祠”,祀乡贤宋许景衡、陈傅良,元高明,明卓敬四人,且这个祠建于清同治五年(一八六六),与赵之谦著述《章安杂说》相差五年,可为佐证。

王欣夫在《<章安杂说>校跋》中,也支持上述有关“章安”的说法,并称:“撝叔于咸丰十一年五月,客瑞安县署,至秋去闽。随笔所记,因题曰《章安杂说》。”“至秋去闽”一说不确,赵之谦在《悲盦居士诗賸》里有首诗《九月二十五日同梁平叔入郡将作归计不复返瑞安矣舟行已迟薄暮始过永丰口占一律》,“入郡将作归计”,应是“至秋回温”,至冬十二月初才搭船赴闽中。

该稿本收录于《续修四库全书》。据赵而昌的说法,稿本“民初在北京从族人手中散出,转辗为私人收藏”。从钤印来看,赵之谦殁后,稿本曾经沈树镛之手,复散落市肆。后被集宝斋孙伯渊购于扬州,诧为奇迹,不以示人。王欣夫仲兄王荫嘉因觅得“义记金钱”一枚而发现《章安杂说》的稿本在扬州孙处,“百端恳借,一夕为限,急忙之中,命王欣夫草书录一副本”,因而得以确定“义记金钱”即《章安杂说》中所记“金钱会”所铸。王荫嘉“复以重值购归,始加勘正百余字,殆无舛讹,原稿涂抹增损不可辨处,皆从缺疑。世间尚无第三本也”。2005年上海嘉泰拍卖有限公司春季拍卖会上见一小楷《章安杂说》抄本,系方去疾藏的精抄本。另国家图书馆藏有《章安杂记》光绪三十二年长州章氏抄本。看来,“世间尚无第三本”之说,当是一时得意之语。

《章安杂说》稿本涂抹修改很多,辨认困难。1989年12月,上海人民美术出版社出版了赵而昌整理的本子,共计81条。笔者在整理《赵之谦集》时,发现有4条或涂乙很多、或原稿虽有删去标记而未涂乙的札记未被释读,文字内容均有关书法,很有价值,据稿本重新录入。具体如下:

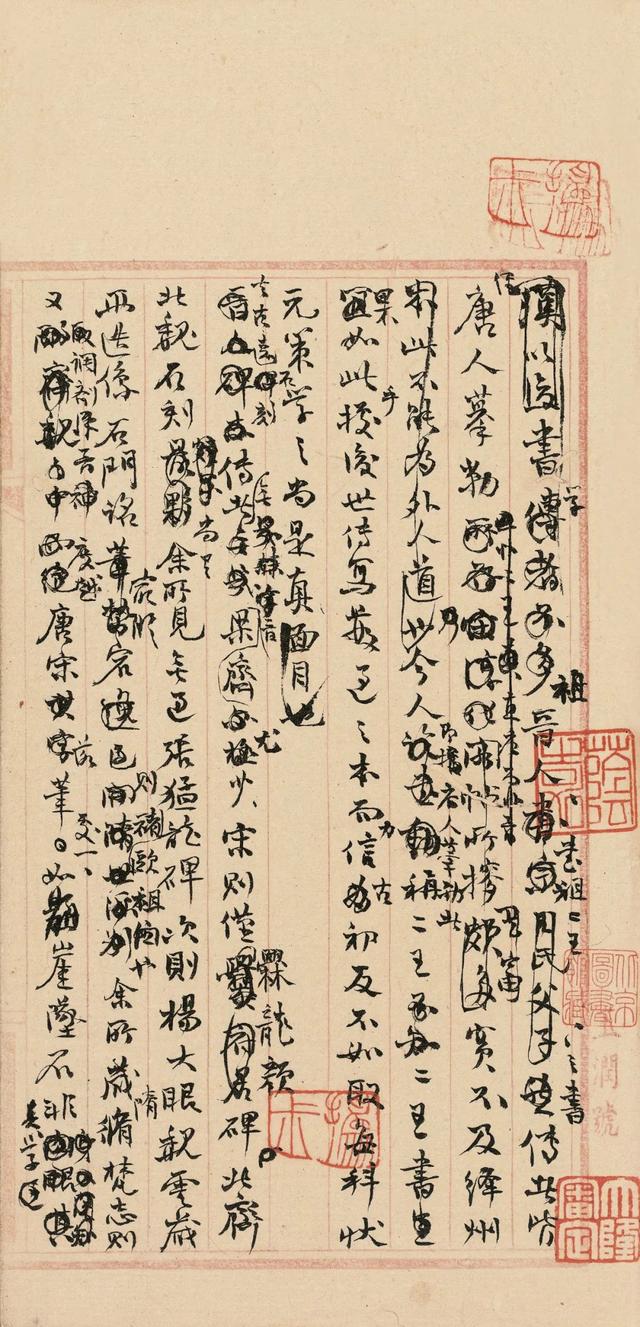

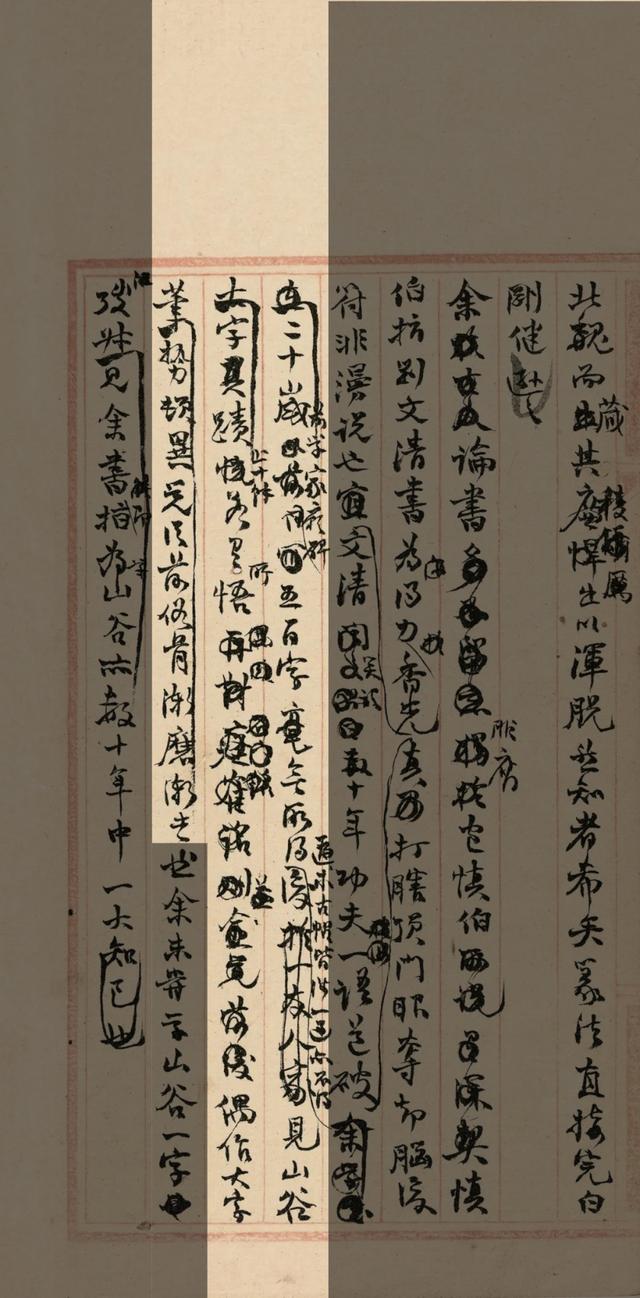

[ 第一通 ] 书学祖晋人,晋人书祖“二王”。“二王”之书,传者皆经唐人摹勒,实不及《绛州》。今人即据唐人摹勒者称“二王”,“二王”书果如此乎?据后世传写数过之本而力信古初,反不如取每科状元策学之,尚是真面目也。

注一:自“实不及”至“尚是真面目也”,原稿拟删去,似又可存,故依稿本录出,可识作者当时之心迹。

[ 第六通 ]《瘗鹤铭》自是仙迹,指为右军固非典要,顾著作亦不能有。华阳真逸乃陶贞白,然是撰文者。此铭原题“上皇山樵书”,则别是一人。总之,大书至此,乃入超妙地位。六朝古刻无疑,唐人无是也。

注二:原稿拟删去,似又可存,故依稿本录出,可识作者当时之心迹。

[ 第十通 ] 近日能书者无过吴熙载(廷颺),邓完白后一人也。体源北魏而藏其棱厉,出以浑脱,然知者希矣。篆法直接完白,刚健逊之。

注三:稿本原拟删去,但未涂乙。且所钩之墨淡于原稿,尚难判断是否赵之谦亲自所改,今据手稿补入。

[ 第十二通 ] 二十岁前,学《家庙碑》五百字,无所得。遍求古帖,皆涉一过,亦不得。后见山谷大字真迹止十余,若有所悟。偶作大字,笔势顿异,觉从前俗骨渐磨渐去。

然余未尝学山谷一字。弢叔见余书即指爲学山谷,亦数十年中一大知己也。

注四:稿本原拟删去,但未涂乙。今据稿本补入。

论书论画 皆其心得 最为后人重视

根据杂说中所涉及的人名、事件,可以确定该稿大部分内容撰于咸丰辛酉瑞安守城期间。是年春二月,赵之谦刚到温州,在陈宝善署中与江湜相遇,两人住得较近,简札往来当不会多的。当赵之谦到了瑞安以后,才会“简札既多,笔墨遂费”。他在序中署款为“辛酉五月八日”,此时抵瑞已个把月了。辛酉、壬戌这两年里,赵之谦一直带着这本稿子,准备随记随录。只是流离岁月,人事变故,未能始终。

《章安杂说》虽只是残稿,但论书论画部分,皆其心得,具有很高的研究价值,最为后人重视。

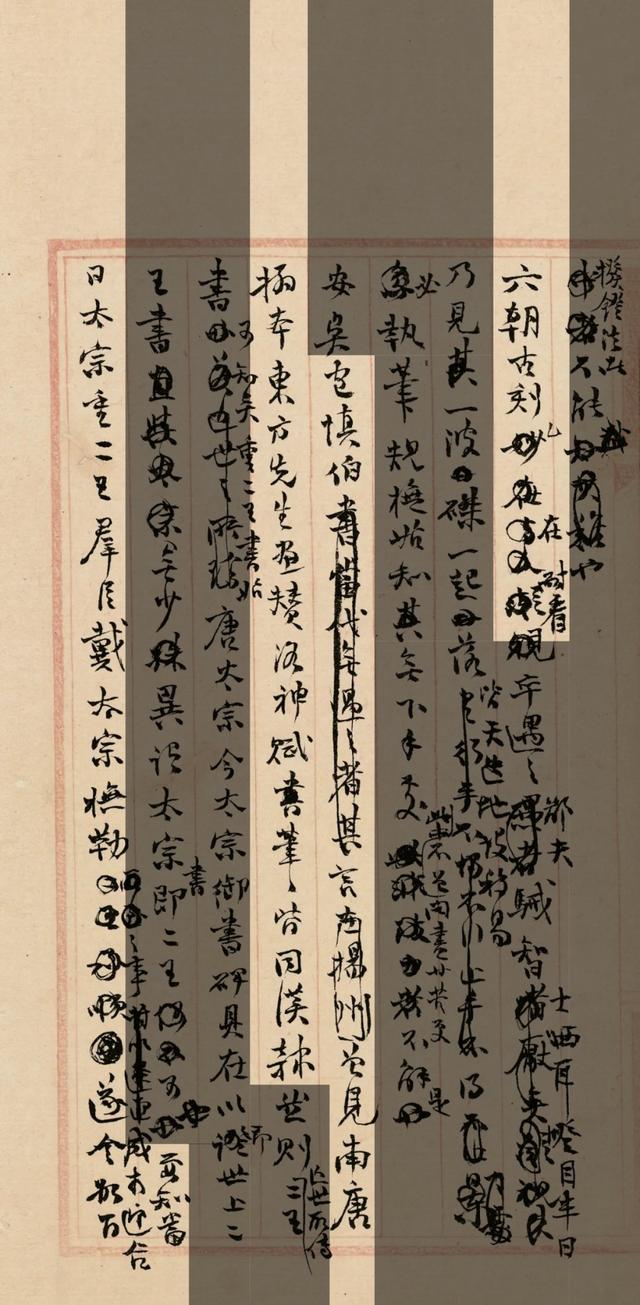

……撝叔故工书画,所论有极精者

如 :“六朝古刻,妙在耐看”

如:“包慎伯曾见南唐搨本《东方先生画赞》《洛神赋》,笔笔皆同汉隶。

如:要知当日太宗重“二王”,群臣戴太宗,橅勒之事,成于迎合,遂令数百年书家尊为祖者,先失却本来面目,而后人千万眼孔,竟受此一片尘沙所眯,甚足惜也。“此论实千载万世莫敢出口者,姑妄言之”。

案:近郭沫若先生曾有辨《兰亭序》真伪之文,并引赵魏、李文田诸家说。今撝叔则谓世传“二王”书皆为唐臣迎合太宗之作,不仅《兰亭序》,盖亦先见及此。

章安杂说 局部

又:“书家有最高境,古今二人耳。如:三岁稚子,(能见天质;)绩学大儒,必具神秀。故书以不学书、不能书者为最上。夏商鼎彝、秦汉碑碣、齐魏造像、瓦当砖记,未必皆高密、比干、李斯、蔡邕手笔,而古穆浑朴,不可度(磨)减,非能以临摹规仿为之,斯真第一乘妙义。后世学愈精,去古愈远。一竪曰吾顔也、柳也,一横曰吾苏也、米也,且未必似之。便似,亦因人成事而已”。有志未逮,敢告后贤。

又:“内功读书,外功画圈”。

其立论甚卓。然见今之人,又以临摹规仿鼎彝瓦砖为能,于是矫揉造作,春蚓秋蛇,所谓古穆浑朴之气,变而为恶俗,斯又不善学之过也。

又:画之道本于书。书不工而求工画,如小儿未离乳先哺以饭,虽不皆受病,而瘠与弱必不免矣。古书家能画则必工,画家不能书,必有市气。

又:画家拙与野绝不同,拙乃笔墨尽境。小儿学握笔,动则瑟缩。然瑟缩中书气能圆满,拙也。久而瑟缩生野。及瑟缩者去,则偏佻浮薄。天质一变,不复能拙矣。天地间凡尽境皆同始境。圣贤学问,极于中庸……拙中具一切幻界。出即是始境,入即是尽境。出从拙出也,入则入于拙也。野者非是……故野可顷刻成就,拙则须历尽一切境界,然后解悟。野是顿,拙是渐。纔到野,去拙路远。能拙且不知何者为野矣。

如论张孚敬,记花木,录奇方,附诗文,以至评《红楼梦》,无不语妙天下。

[ 第二十一通 ] 末利以宝珠、小荷花为最贵,王梅溪诗『日暮园人献宝珠』者,温州有之,大如杯,本高二尺余。小荷花一种,未之见。

[ 第二十七通 ]《平园诗》注:“金凤”“木犀”二花,乃是的对。

[ 第二十八通 ] 曾园有室,颜曰“舞山香”,用汝阳王事也。庭中千叶木槿一株,室取诸此,然其家皆呼扶桑。扶桑花五瓣,与木槿异,惟皆名日及耳,不知何以误呼。

[ 第二十九通 ]《温郡志》为齐息园、汪西颢两先生所修。书之采择,尚有条理。而两先生者皆居杭之万松岭,得邮筒所寄者编爲书,似中亦有不尽也。序不下十首,间有陋者。

[ 第三十五通 ] 孝宗患痢,遣中使宣医者,问病由,“食蟹”。诊已,曰:“冷痢也。”其法用新采藕节细研,以热酒调服。如其言,数服愈。(《养痾漫笔》)

[ 第三十六通 ] 卢绛中痁疾疲瘵,梦一白衣妇人,谓之曰:“子疾,食蔗即愈。”诘。朝见鬻蔗者,得数挺食之,旦而疾愈。(《野史》)

[ 第七十六通 ]

霜落见红叶,日斜生紫岚。

塔形危处涌,树态老中憨。

诗得眼前景,兵休纸上谈。

明朝过陈寔,但乞永嘉柑。

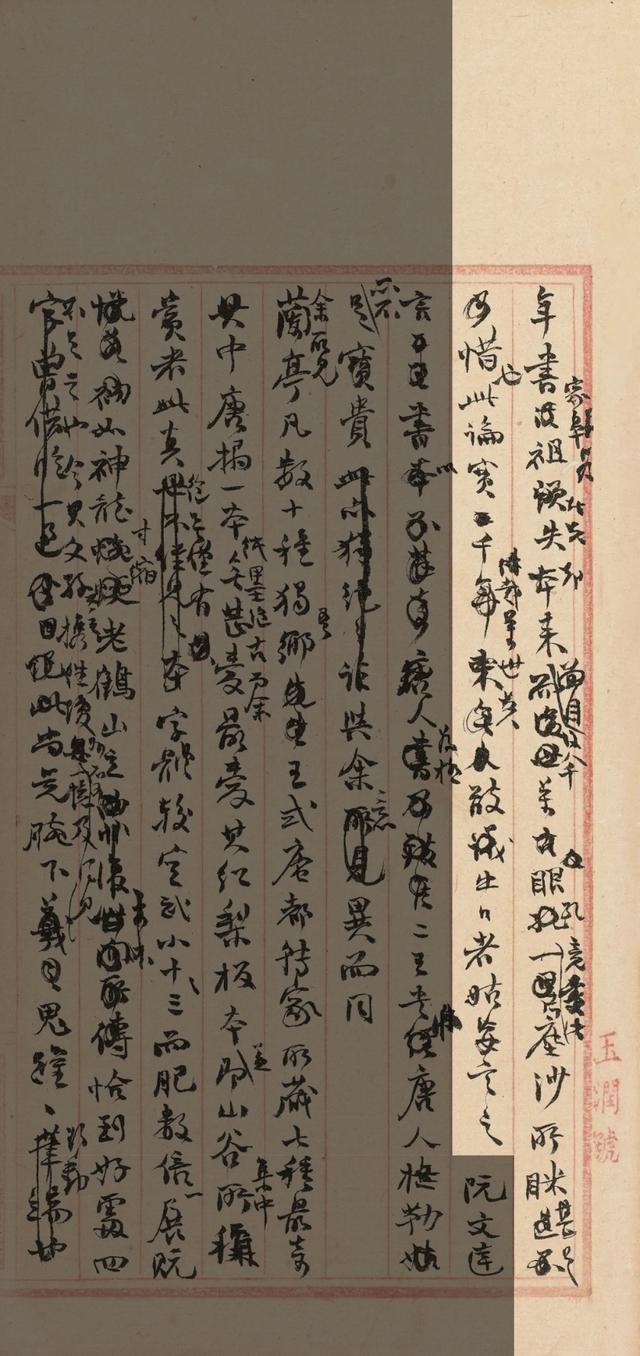

《章安杂说》中评议《红楼梦》仅八则,其中关于《红楼梦》版本的论述,可视为早期的“红学”研究了。其评议《红楼梦》中诸人物,亦甚得妙解,与常人所见不同。他认为《红楼梦》中“第一可杀者即林黛玉”,确为新调。

至如谓瓯中最不足观者,“则文人之称为诗伯、书家者,不必问其艺,令彼立前,或开口,便当呕清水三斗。此非身到其地者不能知也”。则骐骥伏枥,其忼爽不平之气,必有激而发,读者分别观之可也。

此为悲盦“颜底魏面”时期手稿

信手拈来 点画纷披 后人诧为奇迹

争相抄录副本

赵之谦的书风,“颜底魏面”是他标志性的两大要素。而由“颜底”演变为“魏面”的时期,正是乞食东瓯、入京赶考这七八年时间里。因此,《章安杂说》稿本是研究这一转变的重要书迹。

中唐以后,颜真卿书法成为除“二王”书风之外的另一大宗。唐之韦纵、胡证、柳公权,五代之杨凝式,两宋之欧阳修、蔡襄、韩琦、苏轼、黄庭坚、米芾、蔡卞、张即之等,元之赵孟頫、鲜于枢、耶律楚材,明之李东阳、王宠、王铎、董其昌等,无不本于颜书而能自出新意者。历代书家习颜,大多如欧阳修《集古录》中所言:“斯人忠义出于天性,故其字画刚劲独立,不袭前迹,挺然奇伟,有似其为人。”蔡襄云:“颜鲁公天资忠孝人也,人多爱其书。”黄庭坚则赞叹:“鲁公文昭武烈,与日月争光可也。”颜真卿的浩然正气征服了千百年来无数的书家,后人无不将之奉为人品与书品最完美结合的典范。

其次,顔真卿的高超书艺,引得后世书家的顶礼膜拜,为百代之宗。苏轼《东坡题跋》中指出:“诗至于杜子美,文至于韩退之,画至于吴道子,书至于颜鲁公,而古今之变,天下之能事尽矣。”颜书在中唐以后流行之广,影响之大,无人能及。其中最被大家认可的就是顔真卿的书法含有篆籀之气,如同他的忠贞豪气,巍然独耀。朱长文在《续书断》中做了分析,认为“自秦行篆籀,汉用分隶,字有义理,法贵谨严。魏晋而下,始减损笔画以就字势,惟公合篆籀之义理,得分隶之谨严,放而不流,拘而不拙,善之至也”,得出的结论是“唐人书有神品、妙品、能品。神品三人:颜真卿、张长史、李阳冰”,颜居神品之首。

到了清代,尤其金石兴起、碑帖分流之后,这种篆籀之气,包涵了碑学与帖学的最大公约数而备受书家重视。碑派人物希望从顔真卿的篆籀之气中找到打通北朝书迹的任督二脉,而帖派人物则寄希望于习颜书来扩充气力、强壮体魄。阮元就认为“即如鲁公楷法,亦从欧、褚北派而来。其源皆出于北朝,而非南朝‘二王’派也”。加之,篆隶书的复兴,浑厚雄强书风占据主流,又有“颜柳欧赵”楷书四大家说法在百姓间的流行,颜书成为清代众多书家童蒙时期临习的不二之选,赵之谦也不例外。他在《章安杂说》中就说自己“二十岁前,学《家庙碑》五百字”,可见赵之谦自丱角就开始习颜了,虽自称“无所得”,又云:“遍求古帖,皆涉一过,亦不得。后见山谷大字真迹止十余,若有所悟。偶作大字,笔势顿异,觉从前俗骨渐磨渐去。”殊不知黄庭坚纯用颜法,尤以上海博物馆所藏之《华严经疏卷》为着。而黄庭坚的书法又受到南朝《瘗鹤铭》的影响,因此,《章安杂说》也关注《瘗鹤铭》,称是“仙迹”,“大书至此,乃入超妙地位”。这些观点在《章安杂说》的稿本墨迹书风中均有所体现,但也流露出了不囿旧法的决心和对六朝石刻的喜欢。

众所周知,浙江地处南方,罕见六朝碑版书迹。据目前掌握的资料来看,三十四岁之前赵之谦的足迹基本不出浙江范围。所以,写于瑞安守城期间的《章安杂说》,尚未能见到碑版的味道,初看上去,倒是非常接近《何绍基日记》。赵之谦对何绍基的态度,前后矛盾不一,值得玩味。同治初年,赵之谦写信给魏锡曾,提及“何子贞先生来杭州,见过数次。老辈风流,事事皆道地,真不可及。弟不与之论书,故彼此极相得。若一谈此事,必致大争而后已,甚无趣矣”。两人在饭桌争论什么而致“无趣”,不得而知。可以肯定的是,两人书学之争不在书风而在对北碑书法的认识上,某些观点是不合的,甚至是对立的。赵之谦赴江西任职后,对这矛盾仍耿耿于怀。在给李应庚(梦惺)的信中,还说起“弟于书法,不从书入,又不能作骑墻之见,故为子贞先生所大恶。今阁下素服膺道州之教,而不弃鄙人,亦是天壤间仅见人物也”。“不从书入”当是指不从寻常入手,这与何绍基主张笔笔中锋可能出入较大。另一层解读则是赵之谦强调“书外功”,意即书法的神明变化当从书外求,反对何绍基那种临百通《张迁碑》的苦功夫。他曾为陈豪作一楷书八字联:“朗姿玉畅,远叶兰飞。”长款曰:“何道州书有天仙化人之妙,余书不过着衣吃饭,凡夫而已。蓝洲仁兄学道州书,得其神似,复索余书,将无厌家鸡乎?”赵之谦把自己的书法定位为何绍基的“对立面”,自谦的同时似乎有点“自卑”的痕迹。这是否是晚清碑帖之争所带来的“分裂”现象,尚有待考察。

正是这种“貌合神离”的心态,也为赵之谦转向“魏面”铺垫了基础。同治元年年底,赵之谦渡海入京,先后认识了王懿荣、刘铨福、陶燮咸、沈树镛、刘喜海等,加之胡澍、魏锡曾也赶到北京,大家一起探讨金石,切磋学问,形成新的碑学潮流。赵之谦在考场失意之余,开始编撰《补寰宇访碑録》,收録碑刻一千八百余通,并把视野定格在六朝石刻上。他通过沈树镛向潘祖荫转借《金石萃编》中的六朝碑拓进行整理辑录,比孙星衍《寰宇访碑録》要丰富很多。尤其重要的是赵之谦在序言里提到“旧稿着録唐以后大备,今兹详者在隋前”,再联系他有一方很著名的印章“汉后隋前有此人”,“汉后隋前”即是“六朝”,可见其用心之旨意矣。同治三年(一六六四),他编成了一部非常特别的书稿《六朝别字记》。胡澍在《序》中称赵氏“多见汉、魏以来碑刻,又深明古人文字通转之旨。因此取六朝别字,依类排比,疏通证明,使学者知由篆而隶而今体递变之故,更由今体而上溯隶变,以得声音文字之原”,更可证赵之谦自入京后开始专注六朝石刻的研究方向。

上述二稿,皆有赵之谦稿本传世,与《章安杂说》并置,大家就能明显感觉出他“弃颜投魏”的转变痕迹,如起笔方峻、行笔简直、波挑跌宕等等。同治三年二三月间,赵之谦在北京致魏锡曾信中说到:“弟此时始悟通自家作书大病五字,曰:起迄不干净,此非他人所能知者……若除此病,则其中神妙处,有邓、包诸君不能到者,有自家不及知者,此天七人三之弊,不知何年方能五位相得也。邓天四人六,包天三人七,吴让之天一人九。[五七]”可知,自咸丰辛酉、同治壬戌至同治癸亥,是他书法摸索变化的重要转折期。

这一转变,在《章安杂说》里也有表述,如:

章安杂说 局部

[ 第二通 ] 去古远,石刻传者无几,晋、齐、梁尤少,宋则仅《爨龙顔碑》。北齐、北魏石刻尚有,余所见无过《张猛龙碑》,次则《杨大眼》《魏灵藏》两造像。《石门铭》最纵宕,则欧、褚祖关也。余所藏隋《修梵志》,则又调剂汉晋,度越唐宋,落笔处一一如崩崖坠石,非真学拨镫法者不能也。

[ 第三通 ] 六朝古刻,妙在耐看。卒遇之,鄙夫骇、智士哂耳,瞪目半日,乃见一波折、一起落,皆天造地设,移易不得,必执笔规橅,始知无下手处。不曾此中閲尽甘苦,更不解是。

再结合他在咸丰辛酉、同治壬戌这几年里所写的其他十数作品,如行书对联“大文世间有述作,嗜好与俗殊酸咸”,行书团扇《将去温州述怀六百五十字示子余老兄及钱生式并寄江弢叔魏稼孙》等等,以及《异鱼图》《瓯中草木图》等画作上的题款书迹,基本与《章安杂说》接近。通过以上比较,约略可以得出以下结论:

一、“颜底魏面”风格的形成是自东瓯避难开始,以著述《章安杂说》为契机;

二、同治二三年间所进行编撰《补寰宇访碑录》《六朝别字记》的工作,则触发了赵之谦转向“魏面”的决心;

三、家破人亡,久困场屋,更激发了赵之谦的才情和特立独行的个性,使之勇猛精进。当他远赴江西任职后,就义无反顾地将『魏面』进行到底了。但无论如何变化,其早年夯实的“颜底”,始终保留在他那极具特色的书风里。

章安杂说 局部

《國家圖書館藏趙之謙稿書:章安雜説》典藏本 止觀書局出品 西泠印社出版社出版

(注:本文标题为编者所加)

责任编辑:陈若茜

校对:丁晓