【大家】

作者:吴蓓(浙江省社会科学院研究员)

学人小传

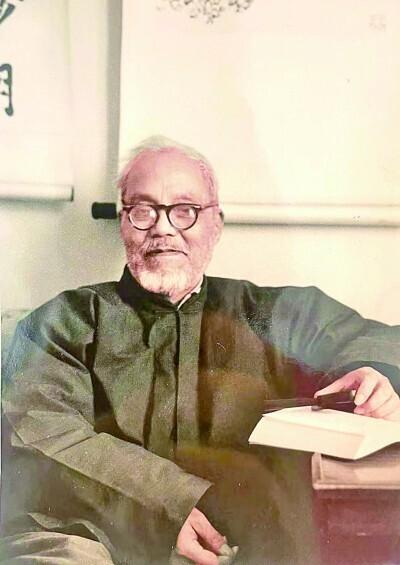

夏承焘(1900—1986),浙江温州人。词学家、诗人、词人。1918年毕业于温州师范学校,曾在多所小学、中学及西北大学任教。1930年起,先后任之江大学、浙江大学、浙江师范学院、杭州大学教授,中国社会科学院特约研究员。著有《唐宋词人年谱》《唐宋词论丛》《姜白石词编年笺校》《天风阁诗集》《天风阁词集》等;有《夏承焘集》行世,《夏承焘全集》在编;一生日记载于《夏承焘日记全编》。

夏承焘 图片由作者提供

我20来岁时,读夏承焘先生的《天风阁学词日记》(以下简称《学词日记》)初编,心中有一个疑惑:日记始自1928年7月20日,其时夏先生尚不到而立之年,做起词学专业来,何以如此老到?

夏先生曾自述“三十前后,始专攻词学”,但从《学词日记》发端,便不见初入门者的生涩。他似乎不需要一个适应期,但见如鱼得水、有条不紊,不断有新思路,很快有新成果。总之,甫出场亮相,便俨然一派大家风范了。

近些年,我主编整理《夏承焘日记全编》,《全编》补足了《学词日记》删去的内容,又新增加了早年日记和晚年日记。在夏先生早年日记中,我看到了那个日复一日、年复一年背诵、抄录、温习十三经的年轻身影,这一切方始了然:原来,夏先生的童子功,在于背诵十三经原典。

通过阅读这些日记,夏承焘的形象在我心中更加丰满、立体起来。

从1916年到1985年,“一代词宗”夏承焘留下的这部日记整整跨越了70年,尽管中间尚有遗缺,但仍然是迄今为止已出版的20世纪学人日记中纪录时日最漫长、内容最完整的文本。他的日记,是不可多得的词学文献,是一位学者、诗人、词人个体生命历程的记述,也是夏承焘对他的时代的观察。

经史根底

从1916年到1928年的这十几年,可以说是夏先生一生中用功最勤、读书最多、涉猎最广的阶段。

经、史难分家,传统知识分子把研治经史当成做学问的“正途”。清代以降的两浙学术,更是形成了浙西研经、浙东治史的深厚土壤。年轻的夏先生,如饥似渴地读书,吸收着这片沃土中的养分。为了读书方便,他在温州籀园图书馆边上赁屋而居,用两年时间翻遍籀园九万卷藏书,其中多是经学典籍。在严州第九中学任教时,他又系统阅读了校藏书楼所藏的涵芬楼影印二十四史和别的史学书籍。

夏先生读书,从来都是动笔的,他的早年日记留下不少读书札记。这些札记,或撰提要,或写题识和考证,或行比照,或发评议,颇有可观。日记也记录了这阶段一些研治经、史、小学的著述,比如1928岁7月的一则日记中说:

三数年来擿埴索涂,偶有纂录,已夺稿者计有《五代史记札记》《唐铸万学考》《说文十札》《吁荼室日录》《荀子微》等数种。《说文广例》《说文通论》二种,近方在辑集中。

日记中更留下一长串拟写的书目。仅治宋史的书目就有《宋史表》《宋史考异》《宋史别录》《宋元文化志》《两宋社会志》《南宋史》等二三十种。我们完全可以推测,如果夏先生后来不专治词学,他也一定会在经学、史学或小学等方面多有建树。

近十年研治经史、诸子、小学的经历,使夏先生积累了深厚的目录、校勘、版本、笺注、音韵、文字等方面的功底。正是在这样肥沃的土壤上,才发生了甫一播下词学种子,顷刻间便开花结果、郁郁成林的“奇观”。

经史之学,是夏氏词学的渊源所在;经史之术,是夏氏词学的点金之术。以经史之术别立词学,是夏先生对20世纪中国学术史的最大贡献。

西北壮游

夏先生一生行迹,以在浙省居多,尤其是他长期任教的杭州和老家温州。抗战期间,之江大学搬迁上海,夏先生也随往教学逾三年。晚岁居京华十年,其间因避地震往洛阳、西安,又往长沙、桂林,又避暑承德,都是短暂小居。夏先生行迹最远、行程最长、行期最阔的两次客旅,当数他20多岁时的“二度入秦”。

1921年七月(按:夏承焘日记自1922年9月1日起用公历,此前皆用农历,本文提及的日期也按此处理),夏先生赴北京任《民意报》副刊编辑,在京才4月便决意到西安中华圣公会中学去教书,由此开始了他的第一次入秦。十一月初十,夏先生乘京汉铁路的夜车,过卢沟桥、保定,进入河南。过彰德,抵郑州夜宿。次日上午,坐陇海车,过巩县,抵观音堂住宿。此后坐骡车,逶迤颠簸,过硖石(即杜甫笔下的石壕村),抵陕州,经曲沃,过函谷,过渑池……三四日后到西安。

西安是十三朝古都,其厚重的历史,掩映在层层风沙之中。喜欢探究历史的夏先生,不能不被这样的厚重所吸引。

在西安的三四年间,他得以实地考察古代诗人的行踪,亲手绘制了《唐代诗人长安事迹图》。这幅图,后来附录在1979年出版的《月轮山词论集》里。这幅图,20世纪五六十年代被一位苏联汉学家青眼看中,说可以把它翻译成俄文。这幅图,在21世纪的当下,其价值应该能被重新发现,在文旅融合背景下,“学术地图”“诗人行迹图”已成为显学,回过头去看夏先生在20世纪20年代就已做了的事,不能不由衷感佩。

对古代历史缺乏镜头感的朋友,或许看过《白鹿原》的电影或电视剧。白鹿原在哪里?当夏先生过临潼,过灞桥时,他已然踏上了《白鹿原》故事发生的那片土地。《白鹿原》中军阀“刘瞎子”的原型刘镇华,曾执掌陕政多年,夏先生在西安那几年,他正在省长任上,这个名字也因此屡屡出现在夏先生日记中。如:

闻冯督军今日已出关,省长刘镇华代理。路遇十一师兵搬运军械者甚伙。午后得十二日《申报》,尚未及奉直开战事。又闻渭北已有土匪抵武功,二十师兵败,距省城二百里。(1922年三月二十三日)

这则日记,揭开的是军阀混战史的一端。此时正值第一次直奉战争开战前夕,其时盘踞在陕西的除了刘镇华,还有吴新田、党玉昆、麻振武等大大小小的地方军阀,怎一个“乱”字了得。

夏先生日记里还记录了刘氏兼任督军那天的情形:

阅本地报,大总统已下令,免张作霖、赵倜职,以吴俊升、冯德麟署奉、黑二省督军,冯玉祥调任河南督军,陕西省长刘镇华兼督军……刘省长今日接督任,省城遍悬国旗庆贺。(1922年四月二十一日)

刘镇华以陕西督军兼省长的身份,独揽军政大权。当时关中广种鸦片,刘氏广征烟税,大发横财,终于招致弹劾。夏先生日记写道:

近日省陕会因增加杂税案,弹劾省长督军刘镇华十三款。第一款为逼民种烟。陕省每年烟税在一千万元以上,只武功一县,每年即有一百六十万元。田粮已征至十六年,杂税如畜税、血税等不可胜数,街上卖鸡蛋小菜者无不有税,兵士更公然当面盗劫。人民担负军费,武功一县每日须一千元。去年因纳烟税,被迫投井自经死者共七十余人……每至收税时,吏役催迫,惨不忍闻。陕民自民国五六年以后无一日聊生。(1924年6月22日)

常年混战,民不聊生。关中大地的历史给予夏先生厚重的沉醉,现实民瘼又给予他沉重的打击,这使得夏先生的诗笔少了一点为赋新词强说愁的无病呻吟,而多了一些现实的冷峻。如《补作西行杂诗》:“乱鸦忽逐斜阳散,马首孤城万角哀。”《西安寒食》:“千家野哭沿哀祭,百战严城尚禁烟。”《春感》:“废池乔木更无存,战地春来足断魂。”《客思》:“撄人忧患矜啼笑,阅世风霜逼老成。天壤此身犹远客,江湖多难未休兵。”在《岁暮杂感和李仲骞》三首之二里,夏先生表达了他的杜陵之忧:

阴风飘白日,光景如皓月。

朔方苦早寒,今冬更翳郁。

野老信灾异,已忧一冬旱。

冬旱即伤麦,未若欃枪现。

关中十年来,大小数十战。

物力既两疲,饥馑况屡见。

…………

近闻豫西贼,又窜山阳道。

老弱罢转徙,室庐荡如扫。

窟穴雾露间,朝命夕不保。

豺虎方当涂,谁怜及无告。

徒闻下巫咸,九阍闭苍昊。

咏怀古迹,是秦中不可或缺的题材。夏先生游城西三桥镇灰堆铺(今作灰堆坡),写了一首七言古风《灰堆铺·秦始皇焚书处》。从眼前的一抷黑土而起遥想:“汗简无青土灰黑,蠧鱼应愁祖龙出。”写到秦始皇焚书:“秦关二炬相继红,阿房以前无此烈。”更写到史上焚书坑儒对文化史造成的难以弥补的损失:“羲农坟典久茫然,百家散荡冷荒烟……乃知此举坑尽千载儒,秦祸莫烈于焚书。”

夏先生还寻找了汉儒董仲舒的墓:

……赴南城根寻董仲舒墓……祠宇已荒废,门首立巨碑,题“汉大儒江都相董子墓”,乾隆间毕沅立。自祠偏门进,古人碑碣甚众,有康熙时《重修祠记》,李二曲撰,文长不及遍阅。墓在胭脂坡下,相传汉武幸芙蓉苑,过此下马,文武侍从莫不下马,故称“下马陵”。守祠者授钥,启祠后门,见坏土累然,短碣题“汉董仲舒先生墓”,墓周围三四十步,高可丈所,荆苇遍地。登墓小憩,见碣后题“正其谊不谋其利,明其道不计其功”二语,宋儒以此为学宗。

夏先生1923年所见的董氏墓,如今不知是怎样一番光景。夏先生还为董墓写了一篇颂文,对董氏的“罢黜百家,独尊儒术”作出了自己的理解和判断。

夏先生1924年冬回温州成婚,归途费时一月,已极艰阻。哪想到1925年春二度入秦,再次饱尝乱世中的行路之难。彼时战局更乱,兵火更甚,铁路时常罢工,交通管制朝令夕改,通阻无定。2月22日温州出发,4月16日西安抵达,数千里行程,走了近两月方到。

有言道,国家不幸诗家幸。坎坷旅难,也催生了许多的诗材。即以第二次入秦途次而言,夏先生就写下了《徐州》《开封龙亭》《郑州客次》《过郑州古东里子产祠》《山西道中》《蒲州车中》《曲沃》《娘子关》《风陵渡》等诸多诗篇。

旅陕期间,夏先生写诗逾80首,其中入《天风阁诗集》的只有9首;词的数量要少得多,不到10首,《天风阁词集》选载4首。也就是说,夏先生早期的诗词作品,绝大多数都未曾向世人披露,而这些作品,是了解夏先生心路历程、研究其创作思想的重要材料,更是探究其诗学发生初起阶段的丰富凭证。

总之,以二度入秦为代表的夏先生早年日记,是认识夏承焘“宝藏人生”的一大关键。这个开篇带有西北壮丽的色彩,又有着词学拢不住的殷实和超乎年龄的厚重,读懂它,方能走进夏先生的缤纷世界。

星光璀璨

1975年7月底,夏先生在继室吴无闻的安排下到北京看病就医,从此在京华度过了余生的最后十年。

早年间,夏先生或许有憾于未能入大学深造,所以特别热衷于寻师访友,20世纪30年代成名后,结交更广。晚岁声名隆盛,他居住的朝阳楼更是星光璀璨,逼人眼目。不知道还有哪一部日记,能汇聚如此众多的20世纪文化名人——鲁迅、马一浮、熊十力、竺可桢、胡适、陈寅恪、俞平伯、郑振铎、钱钟书、赵朴初、黄宾虹、潘天寿、沙孟海、朱彊村、吴梅、任二北……晚岁寓京后相往来的,还有顾颉刚、叶圣陶、茅以升、刘海粟、张伯驹、黄君坦、钟敬文、臧克家、李健吾、叶浅予、邓广铭、吴世昌、徐邦达、何其芳、启功、吴则虞、周汝昌、尹瘦石、史树青、陈贻焮等,数不胜数。

夏先生50年代初的日记,只需不那么刻意地截一日,便能教人感叹“谈笑有鸿儒”的日子究竟是怎样一种光景了:

晴。元夕。午前乘车至苏隄,诣马湛翁,呈近词一首。翁谓“坐替雷峰”句不敢当。出示近诗近词各一册,谓古典文学将从此绝耶?翁自爱《满江红》一首,即拂笺为予书一通惠赠……又谓蒋苏庵生活甚窘,近往上海矣……午后过孟海,知已定文物保管会事。过宾虹翁,看王孟端(芾)飞白画竹。宾老谓旧印《画古微》,被书坊删节甚多,近拟再撰《画微》。予怂恿其早日动笔,卑之毋高论,可广谕初学。翁开箧出旧稿多稿见示,零缣断简,杂乱无次,他人断不能整理者。翁谓尚有四五箱,恐无精力理董矣。(1952年2月10日)

老先生的日记里称呼人名多用字、号,现在的人看着难免有些隔膜。马湛翁即马一浮。蒋苏庵是马一浮弟子,也是杭州人都知道的蒋庄的主人。孟海即沙孟海,宾虹当然就是黄宾虹。

如此这般闪亮的日子在他晚年的日记里更可以随意截取。夏先生1975年7月底到京,就从这一年里选一两日的看看好了:

午后与闻访周汝昌于红星胡同十四号。十余年不见,今年五十余,耳聋目茫茫,已入老境。谈《红楼梦》,谓外间传予在杭得《红楼梦》佚稿。访顾颉刚于干面胡同六十一号,今年已八十二岁,耳目尚清明。出太平天国时人苏州顾禄所著《桐桥倚棹录》,嘱题词。谓其书记苏州事,有市廛、工作二项,为其他所罕见。颉刚早年得其论画诗一卷,并装为一册,诗多佳作……汝昌嘱无闻勿删予诗词,应留全稿。予谓古人只李杜诗是全稿者……途遇李健吾,谓文研所之刊物《文学评论》《世界文学》皆筹备复刊,彼近写文研究巴尔柴克。(1975年8月5日)

周汝昌、顾颉刚、李健吾,皆大名鼎鼎。《桐桥倚棹录》是苏州虎丘山塘一带的风土志,共十二卷,道光二十二年(1842年)刊成后,原刻毁于战乱,极少流传。顾颉刚得此,如获至宝,曾请俞平伯、谢国桢、吴世昌诸名家题跋,并屡屡出示同好。夏先生日记之富于文献价值,此条可为一证。

“汝昌嘱无闻勿删予诗词”,按夏先生诗词全集,必有倍于已出的《天风阁诗集》《天风阁词集》。“勿删”的嘱咐,种种原因,吴无闻先生当年未能应从,容待晚生勉力遵命。

上午铁弦偕曹曲公携瘦石所画予小象见过,示画册,属予夫妇写字。谈画苑故事甚动听……

生日近梅边,吟心在雁先。选词三两首,嚼饭一年年。(题七十五岁画像)(近录诗词曰《嚼饭集》)

下午徐邦达来访,海宁人,故宫书画鉴别家。谓宋高宗字在当代影响不小,《兰亭序》二“揽”字亦犹“正”字作“政”,是避王览之讳。听谈书画掌故如数家珍。谓一九五〇年以郑振铎之介自沪来京。夕史树青来,托其携还郑文焯词五册与乐君。承抄东京大学图书馆所藏汉籍目录,列予著词书共九种,承抄目见赠。谓叶遐庵《全清词钞》已在海外印行,家数多而选词不多。史君当已阅过。(1975年12月28日)

张铁弦,翻译家、图书馆学家。曹曲公即曹辛之,出版家,擅书籍装帧。史树青,史学家、文物鉴定家。

夏先生常年习字之余,也偶涉丹青,有画作流传坊间。他一生结交的名人中,有不少是书画家,此则中的瘦石便是。夏先生日记多书画掌故,如徐邦达所言。尹瘦石为夏先生画像(他曾为毛泽东画像),夏先生自题诗一首,这首诗也不见于已出诗集。《嚼饭集》今未得见。

夏先生赴京之时,“文革”声气未息,对他的平反更是为时尚远。在杭时门前冷落,甫到京问候不绝。京城文化圈对夏先生的接纳和礼遇,大出他意外,两月后,他便填了一首《临江仙》答谢诸友:

七十六年弹指,三千里外吟身。高秋携杖叩京门。山河朝绚日,灯火夜连云。 到处天风海雨,相逢鹤侣鸥群。药烟能说意殷勤。五车身后事,百辈眼前恩。

此词后来收入《天风阁词集》时文字有改动。虽然写作时“病后行步无力”,但词风依旧高爽俊拔,不失当年风采。

京城文化圈对夏先生的欢迎,还有一个值得关注的现象。

除了叶圣陶这样的老朋友之外,最先与他通声气的是擅长写旧体诗词的朋友,以张伯驹、黄君坦为代表。这个圈子一开始由周笃文先生介绍,双方一拍即合,后数年与他过从最密。屡次唱和活动,总能得到圈中人积极呼应。以夏先生古典诗词研究家与创作家的身份而言,得此一众同好,也在情理之中。

难得的是,新诗人也对夏先生投以注目礼。1976年1月16日日记:“夕钱世明……又谓新从臧克家、何其芳、□□□诸君处闻予消息。”

何其芳是夏先生的老相识,两人第一次见面早在1959年4月9日,时夏先生到北京参加《文学评论》《文学遗产》编辑部联合召开的座谈会。日记也记载了两人最后一面是在1977年3月20日:“午何其芳、牟决鸣(文联、民间文学)夫妇来谈毛主席‘激扬文字’当如何解……(此为其芳与我最后一面)”

臧克家则是居京后认识的新朋友。早在1964年12月19日,夏先生日记就提到:

(张)白山谓李季、臧克家诸新诗人称予作《李清照词艺术特色》一文,使其了解古典诗歌学习方法。

1978年日记又多次记载:

臧克家寄赠诗集《忆向阳》一册。(8月25日)

复臧克家信,谢赠诗集。(8月26日)

臧克家来,谓旧诗用典太多,拟撰短文论之。(12月13日)

新旧两个诗人群体对夏先生的接纳,在我看来具有某种象征意义。它植根于古典诗词的永久生命力,缘于夏先生自身的魅力,也代表着一个时代、一个时代的文化对“夏先生”的接受力。这是飞鸟投林、水归大海般的酣畅淋漓。这种自由,是对一生坚守问学之道的夏承焘们的最好回报。

与《光明日报》的笔墨缘

夏先生一生勤于著述,勤于发表。20世纪50年代开始,他在《光明日报》《文汇报》《浙江日报》上发表的文章尤其多。

1955年,夏先生的词学代表作《唐宋词人年谱》由上海古典文学出版社初版。次年,《光明日报》刊载了对此书的评论文章,当年5月23日夏先生日记:

见《光明日报·文学遗产》一〇五期顾学颉《唐宋词人年谱评介》,举四优点:一、材料丰富;二、辨正作家史实(如冯正中);三、考定作家年代;四、考定作品本事。多逾量赞扬语。

1957年10月8日日记:

六日《光明日报·文学遗产》载清水茂评介予著《词人年谱》。

夏先生另两种代表作《姜白石编年笺校》《瞿髯论词绝句》出版后,《光明日报》文学遗产版也都刊载过书评。

据日记记载,1958年至“文革”开始前,夏先生曾在《光明日报》上发表过《楚辞与宋词》《辛稼轩的农村词》《评李清照的“词论”》《如何评价〈宋诗选注〉》《陶潜与孙恩》《东风世界话梅花》《大地东风曲》等文章,以及一些词作、楹联。

1961年是日记中出现“光明日报”四字最高频的一年。除了约稿、寄稿、刊稿外,这一年还记载了两件事。

第一件是开专栏:

得《光明日报》斯捷函,谓欲于《东风》副刊中为予专辟一栏谈诗词。(3月18日)

第二件是记者采访,请夏先生谈治学经验:

上午《光明日报》张□□同志来,嘱予述数十年治学经过,因思写一小文曰《能舍》。(8月25日)

夕《光明日报》张同志来,问治学经过,属一文见示。(8月29日)

《光明日报》送来采访记,为增改一段。(9月3日)

谈治学的稿,似乎未在《光明日报》刊出,但开启了夏先生对治学之路的回顾和总结。日记显示,夏先生随后在杭州大学礼堂做治学经验报告,听众四五百人,有从校外慕名而来者,反响热烈。这篇讲稿经修改后,出现在《浙江日报》上,题为《我的治学经验》。

二十年后,《文史知识》《人民日报》分别刊载夏先生的《我的学词经历》《我怎样自学诗词》。

1973年7月2日,夏先生记道:

下午系开会,有《光明日报》学术部二记者谈恢复《文学遗产》副刊并向杭大中文系组稿事。记者诧予身体颇健,叮嘱多多保重。

《光明日报》的《文学遗产》副刊,时而停刊,时而恢复,都与其时政治风向有关。记者为什么“诧予身体颇健”?此时已到“文革”中后期,夏先生已经历过抄家、下牛棚、拉回老家批斗、街头示众等种种折磨。一介老翁,年逾古稀,经此霜剑,居然还能“身体颇健”,怎能不令旁人惊诧莫名!这位记者,想必是此前跟夏先生约过稿的熟人,夏先生没有写他的名字,应该是出于一种保护心理。一句“叮嘱多多保重”,耐人咀嚼,催人泪下!

来源:光明网-《光明日报》