八字精批2025运势命中贵人八字合婚

生物学、优生学尤其是民国时期流行的进化论思想无疑对潘先生的社会学有着很大的影响,并且构成了他社会学思想的基础之一,但是生物进化论对潘先生的影响却与民国时期的主要趋势大相径庭,“物竞天择、适者生存”这种人人皆知的思想在潘先生那里变成了很多人不太熟悉、不易理解的“位育论”。《潘光旦社会学文集》潘光旦 著 周飞舟 编

生物学、优生学尤其是民国时期流行的进化论思想无疑对潘先生的社会学有着很大的影响,并且构成了他社会学思想的基础之一,但是生物进化论对潘先生的影响却与民国时期的主要趋势大相径庭,“物竞天择、适者生存”这种人人皆知的思想在潘先生那里变成了很多人不太熟悉、不易理解的“位育论”。《潘光旦社会学文集》潘光旦 著 周飞舟 编

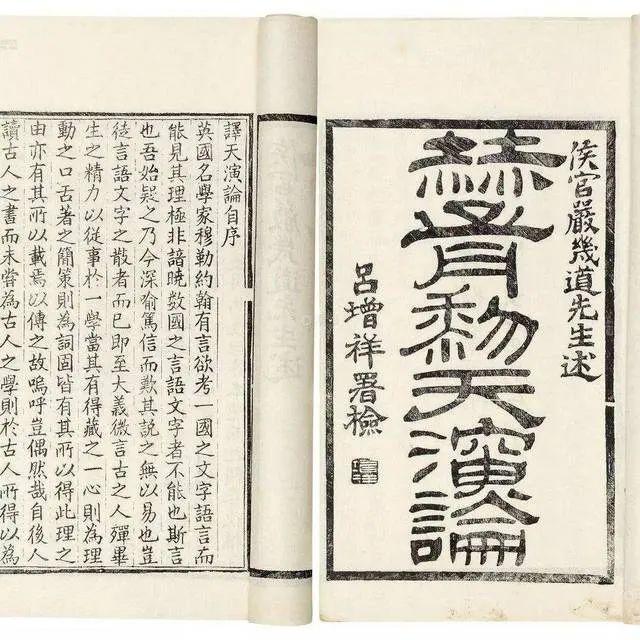

进化论思想在十九世纪末进入中国,以严复翻译赫胥黎的《天演论》为重要标志,并得到了比在西方世界远为迅速的传播和接受。此书先后出版了30多种版本,仅商务印书馆从1905年到1927年就先后再版24次。进化论是生物学理论,之所以在中国社会被迅速接受,与中国思想中经世致用的传统有密切的关系。当时的中国,正急须破除旧观念、建立新的社会和伦理观念,进化论的到来适逢其时。

虽然从理论上看,进化论实际上是一种强调“渐进”和“自然过程”的理论,但在中国当时的环境下,无论革新派还是革命派都以进化论发展出的“社会达尔文主义”作为其理论基础。在倡导社会进化论的思想家中,严复和康有为等一直坚持其“维新”的立场,而梁启超和谭嗣同则相对激进,对于优胜劣败、平等自由等观念提倡最力。 当时的思想界和学术界,严复所译的“天演”一词与日本传来的“进化”一词被混用,“物竞天择、适者生存”被认为是社会演化的“公例”或“公理”,被认为是浩浩荡荡、不可阻挡的历史潮流。所谓“公理”,就是被国内的改良、维新、革命和唯物论等各种思潮所公认,并在不同程度上构成其理论基础,虽然很多人对进化论的了解并不深入而仅限于口号式的理解。

虽然从理论上看,进化论实际上是一种强调“渐进”和“自然过程”的理论,但在中国当时的环境下,无论革新派还是革命派都以进化论发展出的“社会达尔文主义”作为其理论基础。在倡导社会进化论的思想家中,严复和康有为等一直坚持其“维新”的立场,而梁启超和谭嗣同则相对激进,对于优胜劣败、平等自由等观念提倡最力。 当时的思想界和学术界,严复所译的“天演”一词与日本传来的“进化”一词被混用,“物竞天择、适者生存”被认为是社会演化的“公例”或“公理”,被认为是浩浩荡荡、不可阻挡的历史潮流。所谓“公理”,就是被国内的改良、维新、革命和唯物论等各种思潮所公认,并在不同程度上构成其理论基础,虽然很多人对进化论的了解并不深入而仅限于口号式的理解。  潘光旦先生作为受到专业生物学训练、对进化论有着深入认识的社会思想家,虽然也将生物学及生物进化论作为其社会学思想的重要基础部分,却提出了反对“进化”的社会思想,形成了逆当时潮流而动的“新人文史观”。 在《人文史观与“人治”“法治”的调和论》一文中,潘先生将人类的史观分成唯物、唯神、唯人、唯文四类。世界上各类宗教思想、中国传统中的墨家都是“唯神”论;很多地理学、经济学思想都是“唯物”论;就中国传统思想儒法两家而言,潘先生认为,儒家是“唯人”的,法家是“唯文”的。所谓“唯文”,是以世间的制度文化作为根本,所以法家强调“法治”;而“唯人”,则是以人为本,认为社会和历史的基础既非神、亦非物,更不是人创造出来的礼法和文化,而是人本身。潘先生认同儒家的这种“唯人”史观,称之为“人文史观”,并在此基础上进一步阐发,他自己叫做“新人文史观”。 据潘先生自己的说法,他的“新人文史观”与中国传统以儒家为核心的人文思想亦有不同,也可以说是对儒家“唯人”史观的发展。潘先生说自己不仅是一个“唯人论者”,而且变本加厉,是一个“唯好人论者”,认为社会的形成、历史的演进既从人而来又离不开人,而且是“好人”。但是对于“好人”从哪里来、如何出现的问题,潘先生与传统思想有着明显的分歧,而这种分歧就是生物进化论带来的。

潘光旦先生作为受到专业生物学训练、对进化论有着深入认识的社会思想家,虽然也将生物学及生物进化论作为其社会学思想的重要基础部分,却提出了反对“进化”的社会思想,形成了逆当时潮流而动的“新人文史观”。 在《人文史观与“人治”“法治”的调和论》一文中,潘先生将人类的史观分成唯物、唯神、唯人、唯文四类。世界上各类宗教思想、中国传统中的墨家都是“唯神”论;很多地理学、经济学思想都是“唯物”论;就中国传统思想儒法两家而言,潘先生认为,儒家是“唯人”的,法家是“唯文”的。所谓“唯文”,是以世间的制度文化作为根本,所以法家强调“法治”;而“唯人”,则是以人为本,认为社会和历史的基础既非神、亦非物,更不是人创造出来的礼法和文化,而是人本身。潘先生认同儒家的这种“唯人”史观,称之为“人文史观”,并在此基础上进一步阐发,他自己叫做“新人文史观”。 据潘先生自己的说法,他的“新人文史观”与中国传统以儒家为核心的人文思想亦有不同,也可以说是对儒家“唯人”史观的发展。潘先生说自己不仅是一个“唯人论者”,而且变本加厉,是一个“唯好人论者”,认为社会的形成、历史的演进既从人而来又离不开人,而且是“好人”。但是对于“好人”从哪里来、如何出现的问题,潘先生与传统思想有着明显的分歧,而这种分歧就是生物进化论带来的。 潘先生认为,在中国传统儒学中,圣贤俊杰也就是杰出人物或者优秀人才的出现会被归于“天”的意志,如孟子有“天将降大任于斯人”的说法,或者出于自己的不懈努力,或者出于上几代人的“积德行善”,等等,这都不是科学而切实的解释,不是一个追求“因果关系”的解释。“好人”出现的关键因素有二,一为遗传,一为教育。实际上,教育的因素是儒家思想中最为强调的,而潘先生强调的遗传因素,则是来自于他所受的生物学和进化论的启发,这也是他致力要做的——把生物学的理论引入到社会和文化的解释中来。 潘先生按照一般的观念,将世界划分为理化(即无机)、有机(即生物)、心理、社会、文化五级。他认为,一般对于文化的解释,都是用文化或者心理、社会这种相邻的层级来解释,心理、社会和文化现象一样,都“太活”,不容易做出切实的解释。他主张用生物现象来对文化进行理解,庶几可以开出一条科学的研究文化的路线。若用生物现象来解释文化,那么一定是要以“人”为本的,因为人从生物演化而来又拥有一般生物没有的社会文化,所以只有“人”才是连接生物和文化之间的媒介,也是文化最为主要的载体,由此我们可以理解潘先生注重“人文史观”在方法论层面的含义。 与儒家的“人文史观”相比,潘先生的“新人文史观”的身与心的地位是不同的。在“新人文史观”看来,人分为“体”“用”两个部分,形态和结构是“体”,智力和性情是“用”,生物学关注“体”,由“体”而探知“用”,是潘先生优生学和社会学思想的主要方法和思路,他称之为“文化的生物学观”。 这种“人文思想”或“新人文史观”的核心观点是“人”,而又将人的身体看作是“体”,人的精神看作是“用”,生物进化论必然构成其思想的重要基础。但是潘先生对进化论的理解与当时的思想界很不相同。他反对“进化”这个词,主张用“演化”,生物的演化可以叫做“自然演化”和“有机演化”,社会的演化则属于“超有机演化”,不属于生物学的范围,与生物演化有明显的区别,但是也不能完全脱离生物的有机演化。

潘先生认为,在中国传统儒学中,圣贤俊杰也就是杰出人物或者优秀人才的出现会被归于“天”的意志,如孟子有“天将降大任于斯人”的说法,或者出于自己的不懈努力,或者出于上几代人的“积德行善”,等等,这都不是科学而切实的解释,不是一个追求“因果关系”的解释。“好人”出现的关键因素有二,一为遗传,一为教育。实际上,教育的因素是儒家思想中最为强调的,而潘先生强调的遗传因素,则是来自于他所受的生物学和进化论的启发,这也是他致力要做的——把生物学的理论引入到社会和文化的解释中来。 潘先生按照一般的观念,将世界划分为理化(即无机)、有机(即生物)、心理、社会、文化五级。他认为,一般对于文化的解释,都是用文化或者心理、社会这种相邻的层级来解释,心理、社会和文化现象一样,都“太活”,不容易做出切实的解释。他主张用生物现象来对文化进行理解,庶几可以开出一条科学的研究文化的路线。若用生物现象来解释文化,那么一定是要以“人”为本的,因为人从生物演化而来又拥有一般生物没有的社会文化,所以只有“人”才是连接生物和文化之间的媒介,也是文化最为主要的载体,由此我们可以理解潘先生注重“人文史观”在方法论层面的含义。 与儒家的“人文史观”相比,潘先生的“新人文史观”的身与心的地位是不同的。在“新人文史观”看来,人分为“体”“用”两个部分,形态和结构是“体”,智力和性情是“用”,生物学关注“体”,由“体”而探知“用”,是潘先生优生学和社会学思想的主要方法和思路,他称之为“文化的生物学观”。 这种“人文思想”或“新人文史观”的核心观点是“人”,而又将人的身体看作是“体”,人的精神看作是“用”,生物进化论必然构成其思想的重要基础。但是潘先生对进化论的理解与当时的思想界很不相同。他反对“进化”这个词,主张用“演化”,生物的演化可以叫做“自然演化”和“有机演化”,社会的演化则属于“超有机演化”,不属于生物学的范围,与生物演化有明显的区别,但是也不能完全脱离生物的有机演化。  严复在翻译赫胥黎《天演论》时,只截取了原书的第一、二部分进行节译,并多有所铺陈和发挥。实际上,赫胥黎在原著中认为“天行”与“人治”迥然有异,人类社会的“伦理进程”与自然世界的“宇宙进程”完全不同,明确反对当时的社会思想家斯宾塞提倡的“社会达尔文主义”。这就是严复节译《天演论》并在书中对斯宾塞大加赞赏的重要原因之一。潘光旦先生既对“社会达尔文主义”持明确的反对态度,也不赞同人类社会的“伦理进程”与自然演化相对立的观点,而是提倡一条中间道路,他称之为“位育”。 “位育”一词是潘先生对进化论中的关键词adaptation或adjustment的翻译,他反对日本人将此词翻译为“适应”或“顺应”,认为“毛病就在太过含有物体迁就环境的意思”。“位育”一词来自《中庸》,出处是“致中和,天地位焉,万物育焉”,朱子注云:“位者,安其所也;育者,遂其生也。”意谓天地间万物各有其不同的结构性位置,在此位置上“万物相育而不相害,道并行而不相悖”。“位”,是天,是自然;“育”,是人,是文明;“位育”一词隐含了儒家对于天人关系的基本认识。潘先生用这个词来翻译,实际上代表了他将生物进化论应用于社会演化之后的新观点,这个观点的核心内容就是儒家的“天人合一”。 在《演化论与当代的几个问题》中,潘先生指出:位育是一切有机与超有机物体的企求。位育是两方面的事,环境是一事,物体又是一事。位育就等于二事间的一个协调。世间没有能把环境完全征服的物体,也没有完全迁就环境的物体,所以结果总是一个协调,不过彼此让步的境地有大小罢了。 所以,天人关系的重点就在“天人之际”的双方“协调”,协调就是不过分偏重一方,而且之所以叫做“协调”,就不是通过彼此冲突和斗争达到的平衡,而是通过你中有我、我中有你而达到的交汇感通的状态,这就是“合一”了。《中庸》开篇云:“天命之谓性,率性之为道,修道之谓教”,是说性出于天,道因乎性,教以修道。人事养育既是根出于天,也是为了知天事天。另一方面,天也必因人而成其天,所谓“诚者天之道也,诚之者人之道也”。

严复在翻译赫胥黎《天演论》时,只截取了原书的第一、二部分进行节译,并多有所铺陈和发挥。实际上,赫胥黎在原著中认为“天行”与“人治”迥然有异,人类社会的“伦理进程”与自然世界的“宇宙进程”完全不同,明确反对当时的社会思想家斯宾塞提倡的“社会达尔文主义”。这就是严复节译《天演论》并在书中对斯宾塞大加赞赏的重要原因之一。潘光旦先生既对“社会达尔文主义”持明确的反对态度,也不赞同人类社会的“伦理进程”与自然演化相对立的观点,而是提倡一条中间道路,他称之为“位育”。 “位育”一词是潘先生对进化论中的关键词adaptation或adjustment的翻译,他反对日本人将此词翻译为“适应”或“顺应”,认为“毛病就在太过含有物体迁就环境的意思”。“位育”一词来自《中庸》,出处是“致中和,天地位焉,万物育焉”,朱子注云:“位者,安其所也;育者,遂其生也。”意谓天地间万物各有其不同的结构性位置,在此位置上“万物相育而不相害,道并行而不相悖”。“位”,是天,是自然;“育”,是人,是文明;“位育”一词隐含了儒家对于天人关系的基本认识。潘先生用这个词来翻译,实际上代表了他将生物进化论应用于社会演化之后的新观点,这个观点的核心内容就是儒家的“天人合一”。 在《演化论与当代的几个问题》中,潘先生指出:位育是一切有机与超有机物体的企求。位育是两方面的事,环境是一事,物体又是一事。位育就等于二事间的一个协调。世间没有能把环境完全征服的物体,也没有完全迁就环境的物体,所以结果总是一个协调,不过彼此让步的境地有大小罢了。 所以,天人关系的重点就在“天人之际”的双方“协调”,协调就是不过分偏重一方,而且之所以叫做“协调”,就不是通过彼此冲突和斗争达到的平衡,而是通过你中有我、我中有你而达到的交汇感通的状态,这就是“合一”了。《中庸》开篇云:“天命之谓性,率性之为道,修道之谓教”,是说性出于天,道因乎性,教以修道。人事养育既是根出于天,也是为了知天事天。另一方面,天也必因人而成其天,所谓“诚者天之道也,诚之者人之道也”。 天人之间的这种关系正好对应了潘先生所谓的“遗传”与“环境”即nature和nurture二者之间平衡协调的关系。遗传代表先天和自然,环境代表后天和养育,潘先生借用《论语》中孔子“性相近也,习相远也”以及《孟子》中“苟得其养,无物不长”的话将两者分别译作“性”和“养”,他的《优生原理》一书的第一章就叫做“性和养”,实际的内容是遗传与环境,借此来“表示新的学术与旧的经验必有其渊源的关系”。 潘先生的这种“协调”“折中”的观点并非是一种调和论,而是一种中立不倚的鲜明立场,这可以从他对当时的两种“执一”思潮的激烈态度中看出来。这两种“执一”的思潮,一种是偏重文化的后天、环境决定论。这种观点认为:“人类自呱呱坠地而后,处处和文化接触,处处受文化的影响。我们所见人类种种方面的活动,全都是受着文化影响以后的表现”,潘先生认为这就是忽视了人的遗传因素或者说“性”的作用。实际上,人的生物特性和文化影响在很多情况很难区分清楚,如人在青春时倾慕少艾是出于生物性,但是喜欢的女子是什么特征则既有共性又有特性,共性和特性中哪些出于文化,哪些出于遗传和生物性,就会变成很复杂的问题。 在为费孝通《生育制度》一书所写的序《派与汇》中,潘先生就委婉地批评了费先生的文化功能主义立场,即认为生育制度除了“种族绵延的生物需要”“最起码的一点而外,都算作社会与文化之赐而和自然的倾向完全绝缘了”,这是一种文化的自大狂,容易发展为“人类中心”及“物为人存”的“不自量、无根据的玄学”。“忽生物的遗传,不因势利导;重人为的环境,必强异就同”,这种“人定胜天”的“玄学”必然导致人类的碰壁和失败。用中国儒家思想的语言来说,这种文化决定论的倾向忽视了基于自然的、人性的力量,而将社会文化和礼法制度建立在“外毎”而非“固有”的基础上,是“蔽于人而不知天”。 潘先生着力批判的另外一种社会思潮则是由生物学而来的社会进化论或社会达尔文主义。潘先生认为这是“一部分西洋人”及“大部分中国人”对演化论的不求甚解甚至是误解所致。“自孔德以来,早就喜欢讲分期的演进,到此(演化论发现以来)更不免随风而糜罢了”,“社会演化,无疑的是进步的,是一条比较直线的,是线上有些分段的记号的;不是一条直线,怎会见得它有方向?段落不分明,又何以见得它在那里动?”以家庭理论为例,社会进化论会认为这条进步的直线是从大家庭到小家庭,从小家庭到无家庭,婚姻从父母之命到婚姻自主,再到自由结合和自由离异,等等。

天人之间的这种关系正好对应了潘先生所谓的“遗传”与“环境”即nature和nurture二者之间平衡协调的关系。遗传代表先天和自然,环境代表后天和养育,潘先生借用《论语》中孔子“性相近也,习相远也”以及《孟子》中“苟得其养,无物不长”的话将两者分别译作“性”和“养”,他的《优生原理》一书的第一章就叫做“性和养”,实际的内容是遗传与环境,借此来“表示新的学术与旧的经验必有其渊源的关系”。 潘先生的这种“协调”“折中”的观点并非是一种调和论,而是一种中立不倚的鲜明立场,这可以从他对当时的两种“执一”思潮的激烈态度中看出来。这两种“执一”的思潮,一种是偏重文化的后天、环境决定论。这种观点认为:“人类自呱呱坠地而后,处处和文化接触,处处受文化的影响。我们所见人类种种方面的活动,全都是受着文化影响以后的表现”,潘先生认为这就是忽视了人的遗传因素或者说“性”的作用。实际上,人的生物特性和文化影响在很多情况很难区分清楚,如人在青春时倾慕少艾是出于生物性,但是喜欢的女子是什么特征则既有共性又有特性,共性和特性中哪些出于文化,哪些出于遗传和生物性,就会变成很复杂的问题。 在为费孝通《生育制度》一书所写的序《派与汇》中,潘先生就委婉地批评了费先生的文化功能主义立场,即认为生育制度除了“种族绵延的生物需要”“最起码的一点而外,都算作社会与文化之赐而和自然的倾向完全绝缘了”,这是一种文化的自大狂,容易发展为“人类中心”及“物为人存”的“不自量、无根据的玄学”。“忽生物的遗传,不因势利导;重人为的环境,必强异就同”,这种“人定胜天”的“玄学”必然导致人类的碰壁和失败。用中国儒家思想的语言来说,这种文化决定论的倾向忽视了基于自然的、人性的力量,而将社会文化和礼法制度建立在“外毎”而非“固有”的基础上,是“蔽于人而不知天”。 潘先生着力批判的另外一种社会思潮则是由生物学而来的社会进化论或社会达尔文主义。潘先生认为这是“一部分西洋人”及“大部分中国人”对演化论的不求甚解甚至是误解所致。“自孔德以来,早就喜欢讲分期的演进,到此(演化论发现以来)更不免随风而糜罢了”,“社会演化,无疑的是进步的,是一条比较直线的,是线上有些分段的记号的;不是一条直线,怎会见得它有方向?段落不分明,又何以见得它在那里动?”以家庭理论为例,社会进化论会认为这条进步的直线是从大家庭到小家庭,从小家庭到无家庭,婚姻从父母之命到婚姻自主,再到自由结合和自由离异,等等。  在潘先生看来,这是典型的“靠进步吃饭,如今更有人靠进化吃饭,靠有动向有阶段的进化吃饭”,这种靠进化吃饭的理论与靠天吃饭的命运主义理论,“在形式上尽管不同,在精神上有何分别?”所以,这种思想的偏颇在于直接将生物界的物竞天择论推广到人类社会,所谓将人与动植物同等看待,犯了“蔽于天而不知人”的错误。 钱穆先生总结中国传统思想的天人观念时,用荀子批评庄子的话,认为道家思想“蔽于天而不知人”,但是荀子以性为恶,以善为伪,制天命、法后王,开启了法家“唯文”史观的滥觞,偏于另外一个极端,可谓“蔽于人而不知天”。从容中道、以人为本的天人观,仍以孔孟为尚。潘先生对于这两种思潮的批评,正是以孔孟之“天人观”为其基本立场展开的。 建立“究天人之际”的社会理论,关键在于以人为本,通过人而知天。人与其他无机、有机现象的差别在于不但有知,而且“有觉”,即有灵明的自觉。这构成了社会的基础:“全部的关键似乎端在’同异的自觉’或’人格的发见’的一层上。有了这个,就有社会,没有这个,就没有社会”。就上述两种错误思潮而言,社会进化论的将人拟物、不以人为本的错误很明显,相比之下,文化决定论的错误则比较隐蔽——也是忽略了人的“自觉”与“自动的力量”。 实际上,人受支配于自然和“天”的力量与受支配于“文化”与社会制度的力量,虽“支配的力量不同,而其为受支配则一”。在这个意义上,极偏重于自然与极偏重于文化的社会思潮犯了相同的错误,都是忽视了人本身的重要性。强调以人为本,是以同时作为生物人与社会人的“人”为本,中立不倚,所以潘先生在陈述自己的思想观念时,既不用“人本主义”,也不用“人文主义”,他认为只要带“主义”二字的,就有“执一的臭味”,所以宁可说“人文史观”“人文思想”,他向往建立的社会学,是“人化的社会学”,而不是某种主义的社会学。 “人化的社会学”必须以人为中心,而人首先是生物的,其次是社会的。所以潘先生的学问,是由生物学而至优生学,由优生学而至于社会学。(本文节选自《潘光旦社会学文集》“代序”部分,作者周飞舟,有删节)《潘光旦社会学文集》潘光旦 著 周飞舟 编

在潘先生看来,这是典型的“靠进步吃饭,如今更有人靠进化吃饭,靠有动向有阶段的进化吃饭”,这种靠进化吃饭的理论与靠天吃饭的命运主义理论,“在形式上尽管不同,在精神上有何分别?”所以,这种思想的偏颇在于直接将生物界的物竞天择论推广到人类社会,所谓将人与动植物同等看待,犯了“蔽于天而不知人”的错误。 钱穆先生总结中国传统思想的天人观念时,用荀子批评庄子的话,认为道家思想“蔽于天而不知人”,但是荀子以性为恶,以善为伪,制天命、法后王,开启了法家“唯文”史观的滥觞,偏于另外一个极端,可谓“蔽于人而不知天”。从容中道、以人为本的天人观,仍以孔孟为尚。潘先生对于这两种思潮的批评,正是以孔孟之“天人观”为其基本立场展开的。 建立“究天人之际”的社会理论,关键在于以人为本,通过人而知天。人与其他无机、有机现象的差别在于不但有知,而且“有觉”,即有灵明的自觉。这构成了社会的基础:“全部的关键似乎端在’同异的自觉’或’人格的发见’的一层上。有了这个,就有社会,没有这个,就没有社会”。就上述两种错误思潮而言,社会进化论的将人拟物、不以人为本的错误很明显,相比之下,文化决定论的错误则比较隐蔽——也是忽略了人的“自觉”与“自动的力量”。 实际上,人受支配于自然和“天”的力量与受支配于“文化”与社会制度的力量,虽“支配的力量不同,而其为受支配则一”。在这个意义上,极偏重于自然与极偏重于文化的社会思潮犯了相同的错误,都是忽视了人本身的重要性。强调以人为本,是以同时作为生物人与社会人的“人”为本,中立不倚,所以潘先生在陈述自己的思想观念时,既不用“人本主义”,也不用“人文主义”,他认为只要带“主义”二字的,就有“执一的臭味”,所以宁可说“人文史观”“人文思想”,他向往建立的社会学,是“人化的社会学”,而不是某种主义的社会学。 “人化的社会学”必须以人为中心,而人首先是生物的,其次是社会的。所以潘先生的学问,是由生物学而至优生学,由优生学而至于社会学。(本文节选自《潘光旦社会学文集》“代序”部分,作者周飞舟,有删节)《潘光旦社会学文集》潘光旦 著 周飞舟 编