“我的故事”(2)——由学员变小兵

报考苏训当学员,训练期中风云变,大江东去台/湾岛/,小兵生涯二十年。

1949年2月27日,江苏省训练团派员到校宣传招考学员,看过简章,我们几个同学互相商议:既然在校无书可读,改考个学员也不错啊;读书的目的在做事,只是时间迟早而已。有如在校无书可读,不如报考学员,受训期满分发地方从事行政工作;虽然如此,还是有些不放心;于是有人提议用假名报考。

3月11日,省训团放榜,我们几个人都金榜题名。说也奇怪,我们都是用假名报考的,学校居然用真名公告;以我为例,是用高*民报考的,学校居然用高*文公告;事实上我有报考,不承认也不行。弄假成真对我此后的人生旅程有了决定性的影响!依照学校公告,应于3日内办妥离校手续,前往省训团报到。我领一纸邓毕字第67号临时毕业证明书,三天主副食代金,于3月16日离开了邓尉临中;从此离开了文学校,踏上人生的另一段旅程。

或许有人问:你可以不办理离校手续,或不去省训团报到啊?我的回答是:即使不办理离校手续,学校也会取消我的学籍,停止供给的;敬酒不吃,罚酒是免不了的。至于省训团吗?可以不去报到,问题是:学校不要,身陷江南回不了家,不去省训团又能去哪里?

江苏省训练团的学员总队,下辖五个大队,我被分到了第一大队,在苏州盘门外的前测量学校内。

1949年4月24日午后紧急集合,大队长赵伯英宣布:时局逆转,即起迁往上海;但因京沪铁路中断,正好改走水路,由大运河南行经同里湖转吴淞江,历时十余日到上海浦东上岸,暂驻南汇县境。

5月16日午后,刘兄告诉我:班长说大队要去台/湾,去时容易回来难,班长决定不去,我们怎么办?我说:在上海无亲无友又无钱,不去行么?刘兄说:他有表亲在闸北,不妨去看看。见面后,刘兄表明来意,吕先生问我们身上有多少钱?刘兄说:还有五块大洋。吕先生接着说:上海兵荒马乱的,你们都是年轻人,万一被抓兵抓去了,怎么向你们父母交代。

我俩见对方有意婉拒,只好告辞。吕先生说:时间不早啦,吃完晚饭再走吧。我们推说有事要赶回去。走到街上,想找一家小吃馆,一直找不到,便搭上电车返回驻地。走进大门不见人影,回到住处,已是人去楼空,仅有的行李也不见踪影;正想走出大门沿途查问,忽遇县中同学吴启新,他说:大队去九江码头啦,你们俩在这里做什么。

刚出大门有一辆商车驶过,被前面的军人拦住,听说要去九江码头,我们见机不可失,赶忙爬上去。到达码头,大队人员正排成两路纵队上船,找到第三中队,从副中队长手中接过行李,就跟着上船了。船名为“大江轮”,大江东去兮,何日回?

写完上段叙述,觉得不可思议!想投靠刘先生的表亲吕先生,不被接受,自可理解;战乱时代,找不到地方进餐也有可能;偏偏在人去楼空不知所向之时,碰到吴启新,更巧的是刚出大门就遇见一辆商务车被人拦住,那辆车正巧又是开往九江码头。

试想:如果吕先生愿意收留,或强留吃一餐饭;如果没有碰到吴启新,就不知道九江码头;如果那辆商车没有别人拦,或者不是开往九江码头,我和刘兄会找到学员大队,会赶上船么?俗话说:万般都是命,半点不由人。我要用另一句话说:鬼使神差到台湾。

(附记:文内所称刘兄,系刘慎修,原住宿羊山东北十多华里处的汪场,当年同在县中简师部的乙班,同时离家,辗转江南流落台湾。)

大江轮是一艘运货的商船,我们被当做货物挤在舱底,好在身旁放有行军床,刘兄和我打开一个行军床就昏昏沉沉地入睡了。次日一早爬行船面,船已驶出长江口,渐行渐远,终于看不到陆地,极目所见,海天一色,分不清哪是天边,哪是海际。

都超过中午了,没有见到一个队职官,上船不用说没有饭吃,连水也没得喝!刘兄和我更是二十四小时没有进食啦!饥肠辘辘,又饥又渴。船上不是没有厨房,而是被强行霸占啦!船上尽是军队,谁的人多,谁的势重;苏训团学员不过是一个地方团队,在船上哪有地位?队职官只求自己温饱,哪管别人;学员们只有自求多福了!

饥渴难耐的我,爬上船面找水喝,厨房被武装保卫不准接近,见船侧有处滴水,双手捧到嘴边一尝,又咸又苦,难以下咽;回到舱底,打开水袋,抓一把生米,试着放进嘴里,嚼来嚼去就是咽不下去。

一天过去了又是一天,起初又渴又饿,后来只觉得渴不觉得饿了;直到第五天——1949年5月20日,黎明前才进入台湾北端的基隆港。泊港期间有一条小木船在船边贩售食物,船上的人先用绳索把食物送到小船,船夫才把食物绑在绳上送过来。我没有绳索,竟从船上丢下一件大衣,船夫把香蕉绑在别人的绳子上,别人拉上船只管自己食用,我眼睁睁地看着别人吃,无可奈何。

登岸后再转乘火车南下,次日到达高雄县的凤山镇,进驻南郊的五槐昔大营房。南台湾的天气相当热,傍晚时分我脱下上衣放在床铺上,到外面乘凉,回到屋内一摸口袋,啊?!两块银元不见啦!还记得当时一块银元兑换老台币23万元,一斤猪肉3万5千元。

两块银元被人偷去了,对我来说损失并不算大,感触却不少;怎么说呢?当时已然当兵,有那两块银元不算多,无那两块银元不算少。谈起银元的来历和保留的过程就不能无感了!那两块银元还是离家前夕向我大姐借的,过去半年来从家乡带到江西,再带到镇江;浙赣路上饿了两天,邓尉临中省了三月;头发长了舍不得剪,身上脏了舍不得洗,省吃俭用带到台湾,一时大意被人偷去。

进驻五槐昔营区后,就被收编为陆军了。起先曾有消极的反抗,但被入伍生总队、学生政治队分化了;即有见识的参加入伍生,不懂世故的参加政治队。什么入伍生,什么政治队;后者没几天就被编成正规军了。我是二等列兵,是军队里最低的阶级。完成收编,便开始基本教练。地处亚热带的南台湾,太阳似火,晒得大多数人背部起泡,发红发肿,夜晚难以成眠。

年底派驻海防,我们这一排驻在弥陀乡的海边南寮村,每人一床军毯,两套夹军服,夜晚睡在铺稻草的地上,白天轮流担任海岸哨兵,一日三餐勉可充饥。

司马季主论卜一文曾言…….久卧者思起,久蛰者思启,久懑者思嚏…….若然,久军者便要思退了!

面对当年县中简师部同班同学李经心。

他是在碾/庄战事结束后,离家到江南转来台湾的,已于四年前退伍,改进员林实验中学,毕业后分配到大碑国小担任小学教员,并于1963年5月5日结婚。与我同时离家来台的刘慎修学兄,也于去年中退伍转业。再看自己,寄身军营十四年多了,孑然一身,两袖清风;如仍安分守己地过下去,至少还要十年才能退伍!十年后离开军营,说大不大,说小不小,将何以自处?思想前后,苦无良策,于是决心采取下下策:

1963年11月18日,以南部朋友结婚为名,请准事假两天,在营门外的大楠街上坐上桃园客运班车前往大溪,与事先约好的刘兄会合后,同往他的工作单位住了二十多天,忽然收到吕志恒先生的来信:拆开一看,犹如一盆冷水浇头!套一句评剧道白:何事惊慌?来信说:部队要调往外岛了!当年的情势是,外岛等于前线。

军人不随部队调往前线,依法是要枪毙的。逾假是希望离开军职变好的,中途生变,当然不应固执己见。逾假前听说只要逾假一个月,部队一定会处理的,今已逾假二十多天,部队还不会马上移防,立即回去心有不甘;于是决定尽量延后回营,把逾假的天数凑满一个月,只要在部队外移前回营,就不是敌前逃亡了。

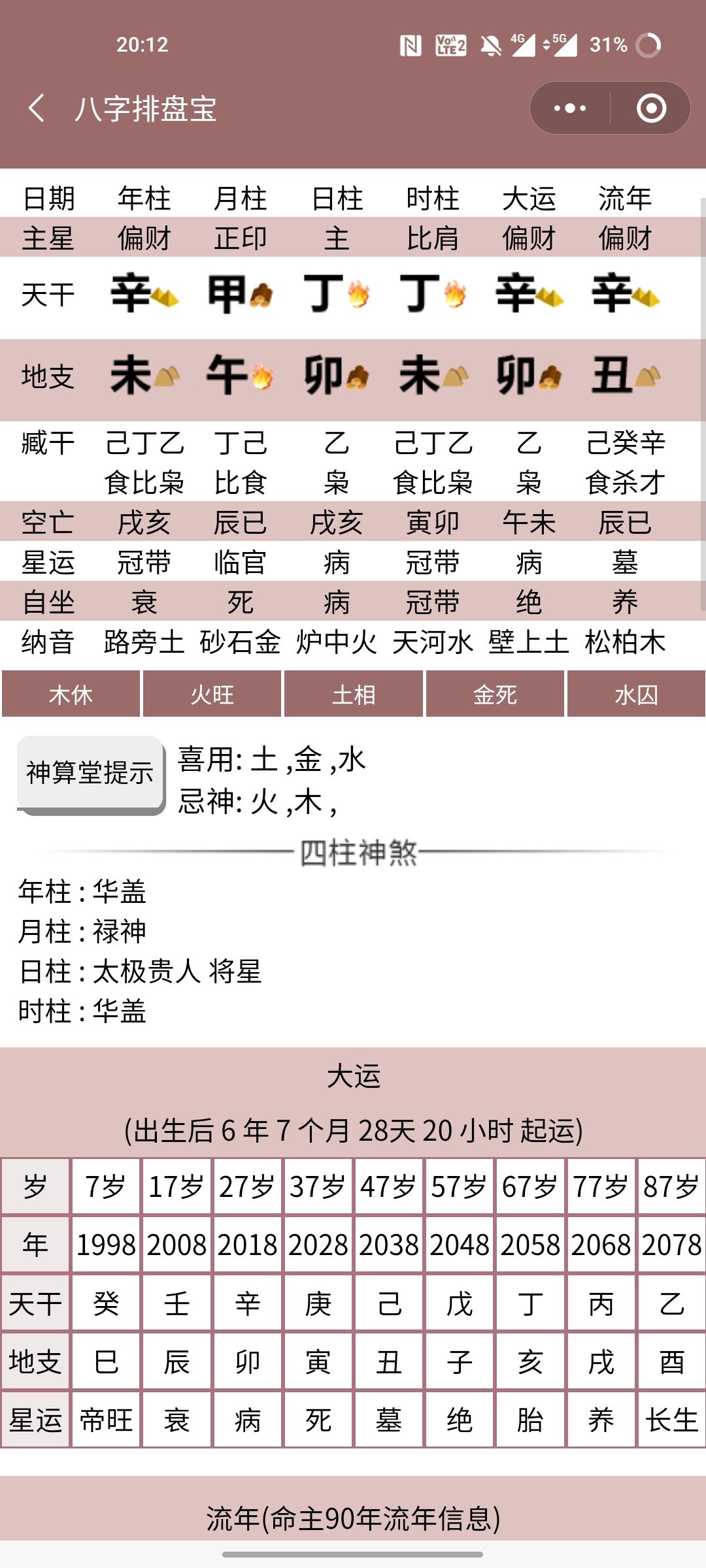

刘兄处不便久住,前往斗南李经心处住了两天,转往台北已退伍的胡班长处住了一夜,天明后看看墙上的日历——1963年12月18日,刚好离营一个整月,除掉两天事假还不满一个月啊;回营嘛,又恐功亏一篑;不回嘛,班长只有一张床。到市区逛逛吧,逛来逛去引起一个地摊相士的注意,他说:先生来坐,我免费给你看手相。我说:不用啦。他又说:先生来吧,免费。我一想:反正无事,且看他怎么说。他看完我的右手,又看我的左手,相士说:你刚退伍,还没有找到工作;从手相上看,你前半生劳而无功,至于后半生吗?要细批生辰八字…….我说:谢谢相士,不必啦。

天黑后,我走进台、北火车站的候车室,想在那里过夜,不料12点一到,铁路警察来了,把所有的人赶出站外,关上大门。事出意外,一时不知所措,抬头看见对面马路边的店铺灯火通明,走近一看是家小吃店,我坐在门外。12月的夜晚,台北街头有些冷意,好心的店主叫我进去坐,我不好意思久坐而离开了,深更半夜哪里去?身上有钱不敢住旅馆,为什么?没有身份证件。万般无奈我走进公路局的台、北站,躲在厕所里熬了大半夜。次日到新庄找张庚言,他是苏训团学员,收编后同在一个排内当兵,后来他又转入空军,再考取地方行政人员;承他热情照顾,又住了三天。

1963年12月23日,我转回军营,连长柴茂轩少校,安徽人,平时对我尚好,没有一言相责,拿起电话向团长报告后,对我说:回来就好,回去休息吧。我不知好歹,表示要去见团长,他稍加思索后点点头表示默许。进入团长室,我立正站在那里,自我介绍后,团长问我:为什么逾假一个多月不回营?我直言以对:当兵15年啦,想离开军职。

他问我:台湾有亲人么?我说没有。问我身边有多少钱?我说:团长是知道的,每月薪资不到400元,哪有什么钱?他说:你既无亲人又无钱,离开军职后怎么办?我见他语气温和,关怀多于责难,乃坦诚以对:想考师范大学,毕业后担任教员。他说:你有把握么?我说:第一年考不取,第二年一定可以考取。他沉思片刻对我说:国家有亏待你的地方,也有培植你的地方,回连去吧,听候处理。

1964年初调防外岛,团部发布(53)勤字第一号奖惩令:高员逾假33天,姑念其平日工作认真,从轻处分,着记大过二次。连长柴茂枝管教不周,着记小过一次。副连长陈华英、辅导长宋文盘各申诫一次。

1968年驻防金//门,一天到上级单位洽公,承办人乃分别14年的军中同学;他驻金//门已逾一年无人轮替,问我是否愿替?我认为比原单位好,回答愿意。于是,上级单位发文征询,服役单位表示同意。事隔月余不见下文,再问该同学,他说:副司令看过你的资料,曾有两次大过的记录,认为不合调用。

想离开军营而无法离开,想调换单位也不行,当时的处境有如古诗所言:山重水复疑无路,能不心灰意冷吗?继而想起一句勉励的常用语:胜不骄、败不馁。我没有胜,也不能算败啊?再回顾周围的同胞们,比我好的固然不少,相差不多的甚至不如我的,也不是没有;别人生活如常,我为什么要消沉?