昨天,珠穆朗玛峰最新高程公布:8848.86米。

这是我国第3次成功测定并公布珠峰高程。

珠峰,是世界之巅,也是触达人类生存极限的苦寒之地。

测量珠峰,对中国测绘人而言,既是一生的梦想,也带来身体和心灵的极大考验。

2005年,时任人民日报教科文部记者的赵亚辉在珠峰和西藏跟踪珠峰测量队采访118天,近距离接触到这群英雄的平凡人性和大地雄心;2009年,他再一次跟随珠峰测量的主力军——国家测绘局第一大地测量队在青藏高原行走并生活了100多天,归来后,他把途中的所见所闻诉诸笔端。

当珠峰新高度公布之后,他在朋友圈这样深情写道:

今天珠峰新高程公布,想起15年前那群平凡人聚集在一起,做了测量珠峰这件不平凡的事。有幸遇见你们,真好!队友们,你们是数据背后的英雄!

有的英雄在枪林弹雨中造就,有的英雄在波谲云诡中磨炼,有的英雄只是默默用双脚丈量着中华大地。

让我们跟随他一起走近珠峰测量的背后,感知和重温他们不为人知的动人故事。

--------------------------

撰文:赵亚辉

摄影:赵亚辉

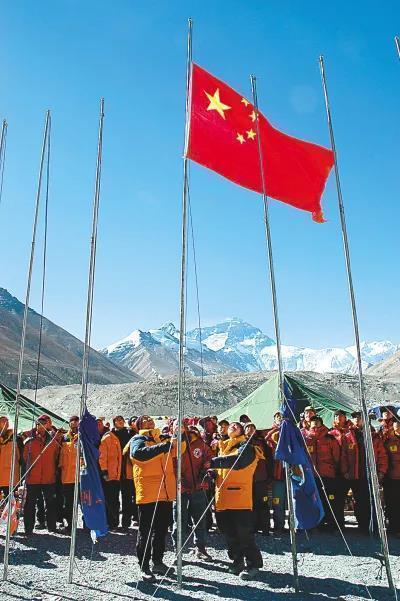

珠穆朗玛峰海拔5200米的营地

2005年4月,国测一大队执行高程复测任务,升起国旗

在常人的眼中,中华大地是什么样子?

是起伏的高山,是连绵的大河,是壮阔的草原,是茫茫的大漠,是一幅幅美景组成的波澜壮阔的画卷。

在测绘队员的眼中,中华大地是什么样子?

是一个一个的点。点有千千万万,数也数不清。

每一个小点,都有一组详细的数据,标示着它的精确信息和地理位置。别小看这些地理数据,飞船上天、跨海大桥、西气东输、南水北调、三峡工程、青藏铁路、数字城市……国家每一项重大工程,都离不开它的支持。

而这无数小点,组合在一起,就代表着中国。

冰雪中的五道梁测量点全景

这些点,不论在高山,在大河,在草原,在大漠,都必须有人一个一个走上去,架起仪器,读取数据,编入档案,画出地图。

干这个活的人是谁?就是以国家测绘局第一大地测量队(以下简称国测一大队)为代表的测绘科技工作者。

在昆仑山,测量队员宁伟(右)、张建华正进行GPS卫星观测

国测一大队是我国成立最早的专业测绘队伍。从1954年成立之日起,有队员就怀有这样一个梦,要测遍中国每一寸国土。

为了完成这个梦,一个人不行,那么一支队伍去;一代人不够,那么几代人前仆后继上。

转瞬间,56年过去了。他们24次进驻内蒙古荒原,28次深入西藏无人区,37次踏入新疆腹地,徒步行程已有5000多万公里,相当于绕地球1250多圈。有不少老队员,徒步测量走过的路,超过20万公里,相当于绕地球5圈。

队员张建华在冰雪中坚守

他们累计完成国家各等级三角测量1万余点,建造测量觇标10万多座,提供各种测量数据5000多万组,获得近半个中国的大地测量控制成果,用血汗乃至生命绘出祖国的壮美蓝图。

现在,测遍中国每一寸国土的梦,依然未停。

大地雄心,继续在倔强而执着地跳动着。

01

天与地 雪和沙

在极限环境里工作,是我们国测一大队测绘队员的本分。

——一名老测绘员

“我们干的工作,是天和地之间的大活”,一位老队员说:“再说细点,就是四句话:坚守在荒天野地,生活是幕天席地,工作中战天斗地,为祖国经天纬地。”

狂风席卷着冰雪砸在任秀波的脸上,眼前一片模糊,气温是零下30多摄氏度,已经走了7个小时,他的脸失去了知觉,腿也麻木得不听使唤,脚下的冰爪仿佛凝固在崖壁上,使尽浑身的力气才能挪动一步。

这是2005年5月21日,海拔7700米,珠穆朗玛峰北坡。一个26岁的青年身背十几公斤的重力测量仪器,正在艰难地攀登。

队员们在练习攀冰

虽然到一大队只有7年,但是长期的野外测绘作业,已让任秀波习惯了面对身体和环境的极限。进队的时候,任秀波就听老队员说过:“在极限环境里工作,是我们国测一大队测绘队员的本分。”

这些年里,任秀波尽了本分,他经历的极限不算少。

一次在藏北无人区,暴风雪夜里,车坏了,他和老队员一起,30多个小时没吃东西,在冰原上走了40多公里,成功求生,不但又回去救出了队友,还完成了重力测量任务;

还有一次在西藏阿里,在海拔5000多米的甜水海测量点,强烈的高原反应让任秀波虚脱了,呕吐了两天,胃里的东西吐完之后,居然开始吐血。为了不影响作业进度,他硬是挺到48小时联测结束之后,才下撤到新疆叶城。

以往每一次面对极限,年轻的任秀波总有强大的信心,他相信自己能扛过去,就像那些经历过同样极限的老队员一样。

但是这一次不一样,因为没有老队员经历过。就是在全世界,也没有专业测绘人员,到过如此高的海拔高度。

珠峰测量开始登顶

云朵在脚下飘动,不远处的珠峰峰顶雪白而圣洁。离天如此之近,脚下依然是祖国的大地。任秀波仰望苍天,双脚发力,可背上的仪器却重逾千斤。

在海拔6500米以上,任秀波已经待了40多天。他的脸已被强烈的紫外线灼伤,成了棕褐色,有多处开裂;他的身体极度消耗,严重营养不良,体重下降了20多斤。

这么多天的适应、等待和忍耐,就是为了把测量延伸到祖国大地的顶端,延伸到世界之巅。

重新精确测量珠穆朗玛峰的高程,是中国测绘人的梦想。极度虚弱的任秀波不甘心,他不知道自己还能不能走到下一个宿营地,但是他要试一试,拼死也要试一试。

中国珠峰测量队的队员们整装待发

面对极限,任秀波超越了自己。在极度缺氧和暴风雪中,任秀波一步一步走到了海拔7790米的2号登山营地。

当其他登山队员因为极度疲劳都躺在帐篷里休息时,任秀波却在帐篷外,冒着暴风雪,喘着粗气,在没有任何供氧设备的情况下,架起重力仪,测出重力值,并用GPS接收机测量了该点的三维坐标。

从此,共和国测绘史上诞生了新的高度——7790米。这也是世界测绘史上新的高度。

几天后,记者在海拔5200米的珠峰大本营见到了任秀波。他说:“我尽了国测一大队队员的本分”。

本分!很简单的一个词。

对国测一大队的队员来说,这个词,意味着当你面对极限、面对艰辛、面对困难、面对危险的时候,绝不退缩。这个词,还意味着必须要习惯在天地之间的任何地方工作,不管这个地方是冰雪荒山,还是黄沙大漠,是高山峡谷,还是海岛礁盘,是水乡泽国,还是戈壁草原……

在地温高达60多摄氏度的新疆火焰山中,大地如蒸笼,一天喝20斤的水,队员们依然感觉焦渴难忍,头晕眼花;

在寒冬中的北疆阿勒泰山区,最冷时温度达零下45摄氏度,队员们操作仪器,为了保持观测精度,却不能戴手套;

在阿尔金山里,黑蚊子云雾般地围着人和牲口叮。一匹白马转瞬间叮满蚊子,成了黑马,黑马在地上打个滚,死蚊子的血又把黑马染成红马;

在中国海拔最低的吐鲁番艾丁湖,海拔负154米,温高风大,测绘队的一头骆驼被大风刮跑,追了近100公里才找到;

在远离祖国2万公里的南极冰原,为了填补我国南极测绘的空白,队员们为了几个数字,在大雪中坚守4天4夜;

在可可西里,泥泞的沼泽充满危险,一辆车一天陷了30多次,挖了30多次,一整天只走了3公里;

在藏北无人区,因为缺氧,队员头疼欲裂。为了止疼,队员把头卡在钢架床的床头钢管之间,这样卡住,外面一疼,里面的疼就不觉得了……

有一年,一组8名队员在塔克拉玛干南缘作业。每天观测时,毒蚊子成群结队如轰炸机般在队员头顶盘旋。一次,累极的队员们在红柳滩夜宿,刚一着地便睡熟了,等到天亮爬起,每个人浑身上下被蚊子叮满了红包,痒得钻心。一个队员拿干树皮往身上一擦,鲜血直流。等到完成任务从戈壁深处走出来时,大家的脸庞都小了一圈。平均每个人瘦了11斤。

有人说,那一段测绘成果是用88斤新鲜的血肉换来的。

“我们干的工作,是天和地之间的大活”,一位老队员说:“再说细点,就是四句话:坚守在荒天野地,生活是幕天席地,工作中战天斗地,为祖国经天纬地。”

其实还应该补上一句,他们的坚守感天动地。

02

生与死 苦和笑

“父亲,我没有见过你,听说当年你是渴死的,今天我来看你,给你送点水。”

——吴永安

在国测一大队队史室的墙壁上,我看到了一份触目惊心的名单。这是从1954年到1989年,牺牲在野外岗位上的测绘队员,有46人。

牺牲者中,有的渴死、冻死、病死,有的坠下悬崖,有的掉入雪窟,有的遭遇雷击……

他们大多英年早逝,有的死得很壮烈,有的死得很平淡,但他们都牺牲在自己的工作岗位上!他们的遗骨留在了西部大地偏远的测区,其中大多数连墓碑也没能留下。

在北京国家基础地理信息中心一楼大厅里,放着一台老式的测绘仪器,它有个名字,叫“宋泽盛仪器”。这台仪器背后,有一个让人动容的故事。

在北疆阿尔泰山脉深处,有一座山名叫尖山,陡峭险峻,怪石嶙峋。1959年7月一个黄昏,国测一大队作业组长宋泽盛,带领几名队员,连续工作了两个通宵,终于完成了尖山山顶的测绘任务。

崎岖山路宛如一条羊肠,紧缠在山腰上,一边是峭壁,一边是悬崖。太疲惫了,一名队员在下撤途中,一不小心,背上沉重的经纬仪撞上了峭壁,立刻重心不稳,连人带仪器向悬崖边滑去。

走在后面的宋泽盛一个箭步冲上去,用双手托住下滑的队友,使出全身力气将队友往上推。队友和仪器安全了。宋泽盛的身体却失去平衡,他脚下的碎石不断地滑落。当队友们伸出援手时,宋泽盛的指尖从他们手前滑过,大家眼睁睁看着他坠落到几十米深的山崖下。

宋泽盛牺牲后,大家把这台仪器以他的名字命名,争相使用,以此来表达对他的怀念和敬仰。

牺牲者当中,有一个人是被土匪杀害的,他的故事至今让人揪心不已。

1963年7月,在甘肃南部的腊子口大山中,钟亮其遭五六个土匪围堵绑架。土匪逼问测量组驻地,严刑逼供中,钟亮其眼被打瞎,身中数刀。为了小组安全,他宁死不屈,只字不吐,惨遭土匪杀害。一个星期后,队员们在白龙江边的沙滩上,发现了钟亮其遍体鳞伤的尸体。几个月后,这些土匪被抓获,世人才知道了钟亮其牺牲的经过。

钟亮其是烈士的后代,家中的独生子,牺牲时还不到30岁。

国测一大队年过70的老一代的测绘队员,在接受采访时,都会提到一个名字——吴昭璞。说起他,没有人不掉泪。

1960年4月底,31岁的技术员吴昭璞带领一个水准测量小组来到新疆南湖戈壁。

红褐色的沙石一望无际,烈日当空,一具具骆驼的庞大白骨分外扎眼。天上,没有一片云;地上,没有一滴水。气温超过40摄氏度,地上的沙石更热得烫脚。

一天早晨,意外发生了:装满清水的水桶漏了。桶空了,断水了,离这里最近的水源地在200公里外。

在藏北高原,每天要经过很多这样的冰湖

茫茫戈壁,这意味着什么,每个人心里都很清楚。沉默中,吴昭璞做出决定,他把仅有的水囊递给一位年轻队员:“必须马上撤离,你们两人一组,认好路线轻装外撤,我留下看守仪器资料,等着你们带水回来。”

“这样不行,你太危险……”有队友想争辩,被吴昭璞制止,“大家早一分钟走出戈壁,就多一分生存的希望。”

队友们依依不舍地走了。他们竭尽全力,3天后回来了。

等他们找到吴昭璞时,被眼前悲壮的情景震撼——

帐篷里所有的牙膏吃光了,所有的墨水喝干了。吴昭璞口含黄沙,十指深深插进沙土。身高1米7的吴昭璞,已干缩到不足4尺;原本英俊帅气的小伙儿,武汉测绘学院的高材生,如今静静地躺在戈壁滩头。

他的手表,还在滴滴答答地走着。

他的身后,资料整理得整整齐齐;他沾满汗渍的衣服,严严实实地盖在测绘仪器上。

他最后告别为之奋斗的测绘事业时,是多么恋恋不舍。

这一天正好是5月1日,是劳动者的节日。

队友们心如刀绞。在整理他的遗物时,发现了3斤红毛线。

这是几周前,他在鄯善县城买的。当时就要进戈壁了,遇到集市,吴昭璞想给远在湖南农村老家的妻子和还没出生的孩子买点东西。看到这个红毛线,他很喜欢,就问了价钱。可是店主一看他的打扮,“远看像讨饭的,近看像逃难的”,就不客气地回了一句:“你买不起就别问。”

吴昭璞没有动气,他只是回了一句,“你有多少毛线,我全买了。”

带着3斤红毛线,吴昭璞进了戈壁,再也没有出来。后来,这3斤红毛线,被队友寄回了他的湖南老家。

多年以后,吴昭璞的遗腹子吴永安长大了,他来到位于西安的国测一大队。当年吴昭璞的队友,一看到永安身上穿的那件鲜红的毛衣,眼泪就忍不住掉了下来。

他们都认识,这件毛衣上的毛线就是当年那3斤红毛线。这毛线的颜色,他们刻骨铭心。

吴永安后来也成了一名国测一大队的测绘队员。他第一次去野外出任务,就申请去了父亲牺牲的南湖戈壁。

在戈壁外的荒滩上,永安没有找到父亲的墓。由于道路变迁,当时又没能立碑,当年埋葬父亲遗骨的地方已经成为乱坟岗。只知道是这一片,不知道是哪一个。

永安买了两个几十公斤的大塑料桶,满满装上水。他抱着水,撒到了乱坟岗上。“父亲,我没有见过你,听说当年你是渴死的,今天我来看你,给你送点水。”

在46名牺牲者当中,宋泽盛、钟亮其、吴昭璞还是“幸运”的,因为他们的名字至今被人传诵。还有十几名队员,连名字也没能留下来。只知道他曾经牺牲,却不知道他姓甚名谁。

社会在发展,测绘也在进步。条件在改善,装备在更新,观念在提升,自1989年至今的20年里,国测一大队极少发生队员牺牲的情况。

但是,有些东西是改不了的,而且永远也无法改变。

队员们在秦岭野外进行技术训练

那些高山、荒原、大漠、戈壁……恶劣的自然环境,一代代的测绘队员,都无法逃避,必须去面对。

还是在吴昭璞牺牲的南湖戈壁,时间是30多年后,中队长张全德带领着张朝晖等10名年轻的测绘队员,在这里工作了42天。

一杯早上倒的开水,晚上回来还是热的;带去的巧克力,很快都成了巧克力酱;连木箱也受不了这种干燥炎热,不断地开裂,铺床的竹排也一根根地折断。

刚出锅的馒头,很快就能干透,一口咬下去,把牙齿能硌出血,咬过的馒头往白纸上一按,就是一枚鲜红的印章。只好用水冲着吃,每咽一口如同往食道里塞锯末。

整整42天,队员们都成了黄风怪。所有抬杠的话都说完了,笑话也说完了,经常你看看我,我看看你,发呆。

大漠戈壁中的生命不容易,活着的东西都让人尊敬。有一次,大风刮进来一只蜥蜴。可能太热了,蜥蜴总是三条腿着地,还不停换腿。队员刘建是转业军人,他看着蜥蜴换腿,竟感觉像是在给他敬礼。他站直了,“啪”,也对着蜥蜴,回了一个标准的军礼。

就连苍蝇这种小昆虫,队员们也觉得是个伴,不忍心伤害。

就在作业即将结束前2天,张朝晖病倒了。因为蔬菜断了很久,他出现了严重的缺钾症状,肌肉麻痹,走路总摔跤,碗端不起来,后来连说话都困难。

队友们决定连夜把他送出去。开了一夜的车,中队长张全德抱着张朝晖,怕他昏迷太久,就高声吼起秦腔。

张朝晖至今还清晰地记着那段秦腔声,大嗓门,不着调,但是每次想起来,心里暖和。

长时间跟野外队员在一起,就会发现他们的一些秘密:每个队员都会抽烟,因为孤独和寂寞;很多人也要用卫生巾,因为长期在高原,几乎人人都有轻重不同的痔疮……

中国珠峰测量队冲顶分队的队员们

对于在野外的测绘队员来说,什么是幸福?

每天早上起来,能用热水洗把脸,吃个热饭;出测回来,能及时喝上一杯热水,这就是幸福。

今年刚加入一大队的王涛第一次来西藏,他把感受写成一首诗,第一句是:“以前总对生活要求太高,现在只要给我四面墙,房顶不要都行。”

长时间在野外,没有发钱的机会,更没有花钱的机会。每当发工资的时候,测绘队员都会感到幸福,因为半年到10个月的工资会一次性发给他们。

当然,最大的幸福还是能顺利完成测量任务,辛苦没有白搭,汗水没有白流,心血没有白费。

虽然很苦,但是测量队员们早已习惯了苦中作乐,苦中找乐,苦中品乐。

队员王文胜的感受很有代表性:“我们工作虽然有点苦,但是我们见证了祖国的大好河山和壮美风景,这些经历谁能有。”

同样重要的是,跑野外锻炼人的性格,让男人肩膀更宽,心胸更开阔。

“在城里勾心斗角,未必是幸福;在野外战天斗地,未必不是幸福。”

03

先与后 变和守

凡是苦活、累活、重活、危险的活,干部先,队员后,老队员先,新队员后。

——国测一大队不成文的军规

不了解国测一大队的人,总是好奇一件事:为什么活再苦、再累、再重、再危险、再艰难,这支队伍都拿得下来,而且出色地完成?

跟随他们在青藏高原走了100多天,记者发现了这个“秘密”——这支队伍有一种独特的、代代相传的团队气质。

这种团队气质始于干部,又影响到每个队员,逐渐演变成国测一大队的内在气场和工作哲学。内在气场的核心也是干部,工作哲学则体现在先与后、变和守两对关系上。

凡是苦活、累活、重活、危险的活,干部先,队员后,老队员先,新队员后,这是国测一大队不成文的军规。军规虽然从来不成文,但已经自然而然地融入进每个人的血液。必须遵守,没有例外。

干部上了,队员们不自觉地,会跟着干部上。当队员逐渐也变成干部,就会有新的队员,也跟着他上。

张朝晖至今还记得1986年黄河支流上的一个情景:小组在甘肃刘家峡水库作业,要越过黄河一条较大的支流,才能到测量点上。组长是40多岁的赵景昂,他二话不说,把衣服脱下来,跳进河里,要游泳过去。可水很急,他一下被冲走了十几米。爬回岸上后,他让大家把皮带接起来。他拉着皮带先游过了河,然后从附近老乡家借了两个梯子回来。他把梯子搭起来,跳进水中,举起梯子,让大家从梯子上爬过了河。

这是真正的人梯,张朝晖一辈子也忘不了那个画面。

王文胜也忘不了第一次进藏作业的情景。中队在珠峰大本营开会,分配测量任务。最难的一个测量点叫三七点,海拔超过6000米,要穿越绒布冰川,还要在点上坚守好几天,非常艰苦和危险。

会开得很短,中队长刘志良也不善言辞。他说:“谁是党员,哦,王忠良是,那好,你和我,咱们俩上三七点。”

“以前以为这是电影里的镜头,但是它就在我身边,很简单,很平常”,王文胜说:“一大队的人都朴实,没什么大话,但是真干活,也真出活。”

在国测一大队,不管你什么职务,什么学历,只要有活来了,所有人都一起上,没有人例外。

2005年珠峰复测,一大队的领导干部都冲在一线。大队长岳建利担任珠峰高程测量现场总指挥,在珠峰大本营的两个多月时间里,队员们轮流乘车去百公里以外的定日县洗澡、打电话,岳建利却一直坚守岗位,寸步未离。

海拔5700米的珠峰交会测量

2005年5月13日,记者跟踪采访珠峰复测行动时,在从海拔6500米的前进营地撤往海拔5200米的大本营的途中,遇到了国测一大队副大队长陈永军。

他告诉记者,在海拔6500米的前进营地,登顶测量要用的觇标上的冰锥断了,情况紧急。预计两三天后队员就要冲顶了,马上要用觇标,陈永军决定自己连夜把冰锥送上去。

在深夜里攀登到海拔6500米,相当危险。其实,陈永军可以让更年轻、体力更好的队员承担这个任务,但是他宁可自己受苦。“我是副队长,这是我的本分。”

陈永军靠着顽强的毅力,9个多小时徒步16公里,深夜12点,把冰锥及时送到了前进营地,保障了珠峰冲顶顺利实施。

面对不断发展变化的新时代,在国测一大队的工作哲学中,变与守的平衡始终是队领导最关注的。

一方面,国测一大队坚持变:跟踪世界最新的科技手段,更新科技装备,改革管理机制,同时大力提倡和贯彻以人为本的理念。

比如这几年的西部测图工程,国家测绘局要求零伤亡,每一部车的位置北京指挥部都知道,必要时可以弃车,保人是第一位的。

另一方面,国测一大队坚持守:团队气质不能变,协作精神不能变,严谨作风不能变……

“这就好比水准测量”,国测一大队党委书记刘键说,1975年他刚进队,当时一个水准小组一年只能测200公里;现在科技水平提高了,一年能测1000公里。

但是有两点,一是水准测量方法没变,依然要靠步行完成,依然是仪器前后每距35米架一个标尺,一个点测完再步行70米到下一个点;二是全国12万公里长的基本水准线没变,不论科技水平如何提高,这些路都是不能省的,还得靠队员徒步,而且必须是往返。

“既然方法没变,路没变,那很多东西也不能变。”

04

大与小 国和家

“我们测绘队员好比候鸟,绿叶发的时候出征,树叶黄的时候归来。”

——岳建利

有的英雄在枪林弹雨中造就,有的英雄在波谲云诡中磨炼,有的英雄只是默默用双脚丈量着中华大地。

你问国测一大队的队员,你爱测绘吗?十有八九都会用陕西方言告诉你:“有啥爱不爱的,干活就是咧!”

这是他们的可爱之处,不会说大话,更不会唱高调。但是国家任务来了,他们却没二话,不讲条件,不讲困难,不讲代价,拿着包就出发。

测绘队员张述周的妻子史玉萍感慨地说:“国测一大队的人怎么都跟中了魔一样,国家一有任务,老婆孩子就不管了,说走就走。”

为什么会这样?因为他们心里其实都有一杆秤,分得清什么大,什么小,什么重,什么轻,谁也不说,谁都知道。

一大队的人平时都很平凡,但是一有国家任务,特别是带有艰苦性、危险性的工作时,没有人会退缩。如果换做某些地方的队伍,可能会因为太难太苦,钱又不多,选择不干。但是,在一大队的字典里,没有退缩这个词,从上到下,都是好汉。

中队长尚小琪,孩子刚出生第一年,他外业工作10个月;孩子2岁这一年,他外业工作8个月;孩子3岁这一年,他外业工作7个半月……妻子摔伤骨折,他也没回来,受伤的妻子还得自己照顾年幼的孩子。

“我也想回去,但是不能”,尚小琪说,野外作业是一个集体工作,每个人都是集体的一分子。

有队员出外业时曾遇到父亲去世,这样的事,如果提出来,肯定让他走。但是他没有提,因为他知道,一个萝卜一个坑,一个人走了,小组就会停摆,任务就可能完不成了。

“在家庭和工作之间,工作第一,任何个人和家庭的任何事情,都要等到工作完成之后,再想办法补救。”这是国测一大队第二个不成文的军规。

这个看似不近人情的军规,大家都会遵守。因为每个队员深知:测绘工作的性质决定,外业有时间要求,有费用限制,不能耽搁,要完成只能牺牲家庭,没有第二个选择。

“我也想有第二个选择,但是没有。”这是国测一大队队员经常给家人说的一句话。

当国和家出现矛盾的时候,唯一的选择就是:国大家小。

“有时真觉得苦,有时也觉得愧对家人”,一名队员说,“但是卫星升空、神舟飞天、新建工厂和新修铁路都离不开我们,我们去过的地方很快会有新的建设,人们使用的地图上有着我们的心血,想到这些,我就找到了人生的价值。这工作,国家需要,人民需要,我们干这个工作,不丢人,有意思。”

的确,测绘者的身影无处不在,但测绘者的身影又都隐在暗处。“走在龙头,位在龙尾”,就是对测绘工作的形象比喻。很多耳熟能详的工程其实都离不开国测一大队的支持:青藏公路,西气东输,磁悬浮,天津港,珠港澳大桥,杭州湾大桥……但是谈论起这些工程,却很少有人提起国测一大队。

“还有人把测绘队员称为‘幸福使者’”,国家测绘局副局长宋超智说,因为测绘队员一来,这个地方就要搞建设了;有了建设,当地的老百姓生活会变好,还不幸福吗?但测绘的性质决定,测绘队员注定是一个给人幸福的先行者,而不是幸福的最先品尝者。

测绘队员在野外很寂寞。

寂寞确实很痛苦,比寂寞更痛苦的是对亲人的思念。出外业时,测绘队员的电脑背景,几乎毫无例外,都是家人的照片。

几乎所有队员,都爱听这首歌,也怕听这首歌——《故乡的云》。

“归来吧,归来哟,浪迹天涯的游子;归来吧,归来哟,别再四处飘泊;我曾经豪情万丈,归来却空空的行囊;那故乡的风,和故乡的云,为我抚平创伤。”

听这首歌,会想家,想家里的人;但听着听着,“歌词就像刀子,扎进心中最柔软的地方。”

每个测绘队员,几乎都毫无例外,心里有同一种创伤——对家庭的感谢和歉疚。

“我们测绘队员好比候鸟,绿叶发的时候出征,树叶黄的时候归来。”岳建利说,队员们一般春天离开家,在每年腊月中下旬才能赶回来。

“没有怨言是不可能的,不吵架也是不可能的”,家属史玉萍说,但是每次丈夫回来,都忙着干这干那,洗衣、做饭、打扫卫生、接送孩子……一个大男人,几乎什么家务都做,那种殷勤和关怀,又让自己感动。

其实,国测一大队的队员都是如此,他们对家庭的责任感很强。

作为一个测绘队员,他们的时间乃至生命都被硬生生的分割成两半。一小半给了自己的小家,一大半给了祖国这个大家。

他们对此没有选择,有的只是热爱。两个家同样热爱。

每年开春,他们都会经历同样一场煎熬,离开温暖的小家,投身到祖国的大家中。

当他们在荒原旷野和荒山野岭上默默竖起测量杆的时候,也同时树起了自己的精神标杆和人生标杆。

有的英雄在枪林弹雨中造就,有的英雄在波谲云诡中磨炼,有的英雄只是默默用双脚丈量着中华大地。

(来源:人民日报人民文旅微信公号)