这一次,鲁迅的病很严重。

日本岩波文库的学生增田涉和日本诗人佐藤春夫到了鲁迅上海的家中造访。他们要出一本《鲁迅选集》,问他选什么文章好。鲁迅的回答是“一切随意”,但他却接着说:“就是一定要把《藤野先生》选录进去。”

《藤野先生》是《朝花夕拾》中的一篇小散文,是鲁迅于1926年在厦门大学教书时候写就的。

为什么要把这样一篇文章,郑重其事地提出来要放进日本的《鲁迅选集》中去,这除了鲁迅和藤野先生他们深厚的师生情,更多的还是鲁迅对藤野先生的念念不忘,希望能够通过这篇文章见一次藤野先生,哪怕是后人也好。

其实成了大文豪以后,鲁迅曾经不止一次拜托朋友在日本寻找藤野先生,但是一无所获。彼时鲁迅曾经求学的仙台医专已经被合并进了东北帝国大学,而且还缩减了教授的编制,藤野先生似乎已经辞职下落不明了。鲁迅的心中满满都是遗憾。

过了一年,鲁迅的文集终于在日本出版了,可是到了这年的10月,55岁的鲁迅先生就病逝了,此前床头还摆着藤野先生的照片。结果鲁迅去世后,仅仅过了两个多月,鲁迅在日本的同学就找到了藤野先生。

只是可惜,这一对师生,再也无缘见面。

鲁迅在日本求学的时候很孤独,和周围的人格格不入。

其实刚开始的他是在东京念预备学校的,那里有很多来自国内的留学生,但是鲁迅看不上他们:

东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

后来他就决定要去仙台学医。其实他学医的目的很简单,因为他的父亲是因为庸医被治死的,所以他很希望学一些现代医学去救治和他父亲一样被耽误的病人,如果打仗就去当军医。

仙台对于他这样的留学生很是稀罕,不但学校不要钱,还有几个职员为了他的食宿操心,担心他吃不惯客店的饭,让他住好点。

可除此之外的有的还只是孤独,独处异乡的那种蚀骨的孤独。

他不说,但可以想象。

鲁迅在日本的寓所

他在文章里面写得很简单,轻描淡写,但是这背后的孤独却可以推测。彼时鲁迅才23岁,当时在仙台留学的清国留学生只有他一个,而且他日语不好,学的还是专业名词非常多的医学,学习也非常吃力。他住宿和饮食也有烦恼,身体健康也不好。而且由于他来自当时和日本打了败仗的清国,免不了被周围的日本同学孤立。只是这些他都没有详细说,只是在文章里说:

初冬已经颇冷,蚊子却还多,后来用被盖了全身,用衣服包了头脸,只留两个鼻孔出气。在这呼吸不息的地方,蚊子竟无从插嘴,居然睡安稳了。饭食也不坏。但一位先生却以为这客店也包办囚人的饭食,我住在那里不相宜,几次三番,几次三番地说。我虽然觉得客店兼办囚人的饭食和我不相干,然而好意难却,也只得别寻相宜的住处了。于是搬到别一家,离监狱也很远,可惜每天总要喝难以下咽的芋梗汤。

倘若这样的日子放在现在我们的身上,早就已经牢骚漫天飞了,可是鲁迅先生只是这么轻描淡写地提了几句,说只不过是“每天总要喝难以下咽的芋梗汤”,全没有放在心上。

后来孤独的他就遇见了同样孤独的藤野先生。他是这么写藤野先生的:

“其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道:‘我就是叫作藤野严九郎的……’”

藤野先生很不招人喜欢,说话用的都是“我就是叫作藤野严九郎的……”,这样老旧的北方文言句式,当时台下很多同学在低笑。

有往年留级的同学在台下说些他以前的一些掌故,比如他穿衣很马虎,忘带领结,冬天只有一件旧外套,坐火车的时候还被别人误认为小偷。但除此之外,他在专业上却极其认真,甚至死板。考试时给分数给得很严格,一些学生因为解剖学成绩低于 50 分而留级,于是都恨藤野。

可是对于鲁迅,他却另眼相看。有一次,藤野先生让助手喊鲁迅到他的办公室,让鲁迅把自己的讲义抄给他,过了两三天就还给鲁迅了,说以后每隔一个礼拜都要送给他看一回。

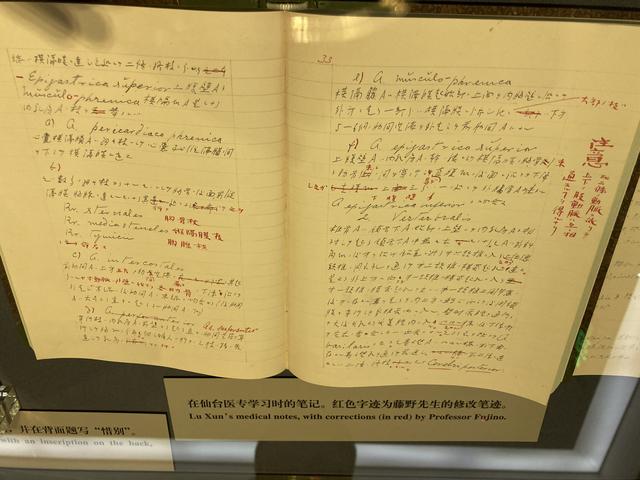

鲁迅打开一看,吃惊地发现自己抄的讲义居然从头到尾都被红笔添改过了。

藤野先生批改鲁迅的讲义

老师给学生批改讲义是寻常的事情,但是在当时的日本,作为清国人的鲁迅是很被看不起的,他突然感到一种不安和感激,仿佛受了天大的恩惠。

他当时是极为孤独的,但是藤野先生的出现,却给了他一束光,照亮了鲁迅那备受冷落的世界。

对于自己的学习情况,当时的鲁迅是这么写的:

可惜那时我不太用功,有时又很任性……等到成绩发表了。同学一百余人之中,我在中间不过是没有落地。

可事实全不是这样,他真的很不认真吗?

藤野先生在文章《谨忆周树人君》中这么写:

周君身材不高,脸圆圆的,看上去人很聪明。记得那时周君的身体就不太好,脸色不是健康的血色。当时我主讲人体解剖学,周君上课时虽然非常认真地记笔记,可是从他入学时还不能充分地听、说日语的情况来看,学习上大概很吃力。

于是我讲完课后就留下来,看看周君的笔记,把周君漏记、记错的地方添改过来。如果是在东京,周君大概会有很多留学生同胞,可是在仙台,因为只有周君一个中国人,想必他一定很寂寞。可是周君并没有让人感到他寂寞,只记得他上课时非常努力。

如果留下来当时的记录的话,就会知道周君的成绩,可惜现在什么记录也没留下来。

鲁迅住不好吃不好,被同学孤立,体弱多病,脸色都不健康。因为语言不通,所以学习非常刻苦,这才在全是日本同学的环境中考了个中间的名次。可是这背后的辛酸还有付出的汗水没有其他人知道,他只是很谦逊地说自己学习成绩并不是很好,考试也不太行。

他是谦逊的,可是这些用辛酸还有汗水换来的成绩并没有被那些日本同学认可。

因为他是弱国的留学生,日本学生很不服气,他们于是造谣说“他定是事先看了藤野先生泄露的讲义”才拿了高分。

为了侮辱鲁迅,他们不仅写了匿名信骂他,还专程在开同级会时,写“请全数到会勿漏为要”,并在“漏”字旁边加了一个圈讽刺鲁迅舞弊。

而他们认为是鲁迅抄袭的原因,无非因为:鲁迅是弱国的留学生。

鲁迅和同学的合影

鲁迅自己曾在讲述他们污蔑他的原因时曾这样说道:

“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。”

被污蔑后,自尊心极强的鲁迅并没有独自忍受。他向来斗志昂然,随即就将事情告诉了藤野先生,于是在藤野和同学的帮助下,这场流言终于被消灭。

鲁迅是个感恩心极强的人,他对在那种情境下给予他种种照顾和帮助的藤野先生充满了感激。

后来这封匿名信也退了回去了,但是鲁迅受到的伤害有多么深,被孤立的寂寞感有多么重,可想而知。

也是从这里开始,鲁迅开始思索自己学医的意义。初始,他是为了治病救人而学医,可是越是学习,他发现自己可能真的走偏了道路,因为他觉得自己要学的不是医人,而是医心。国事如蜩如螗,他纵然学医有所成,又有何用?

就像是他自己后来在《呐喊·自序》中所说那样:

"假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”

是的,我虽然自有我的确信,然而说到希望却是不能抹杀的,因为希望是在于将来,决不能以我之必无的证明,来折服了他之所谓可有。

他始终是觉得有希望的,可是希望在哪里,他还在寻找,但至少不在——学医。

直到有一件事情发生,彻底粉碎了他学医的信念。

第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝采,——呜呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。

万岁呀。可究竟他们万岁的是谁,起码和那些中国人全没有关系。鲁迅的文中经常描写出一种叫做“看客的中国人”,他并不觉得那些被砍头的中国人有什么值得同情的,可这种看客却让他觉得彻骨的悲凉。

他为了学医离开中国,只身前往人生地不熟的仙台,一无所有。无人依靠,能忍受得住;天气冷,食物差,身体差也是能捱下去的;语言不通,学习吃力,也可以通过努力弥补;同学的冷眼、讥讽、排挤,在鲁迅坚毅的性格面前也能忍受。

但是看着一个个同胞被枪毙,旁边还有一群看客,甚至周边这一群日本人还在耳旁喊着万岁,这实在是太过于绝望。

可是他终究不是一个坐以待毙,或者只是看着眼前糟糕的情景,而长吁短叹无所作为的人。

鲁迅笔下的看客

他恍然了,他是觉得自己现在要紧的是做些什么,做些什么来唤醒这些“看客”,而不是在这里苦捱学医。

他在《呐喊·自序》里说:

因此有时讲义的一段落已完,而时间还没有到,教师便映些风景或时事的画片给学生看,以用去这多余的光阴。其时正当日俄战争的时候,关于战事的画片自然也就比较的多了,我在这一个讲堂中,便须常常随喜我那同学们的拍手和喝采。有一回,我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了,一个绑在中间,许多站在左右,一样是强壮的体格,而显出麻木的神情。据解说,则绑着的是替俄国做了军事上的侦探,正要被日军砍下头颅来示众,而围着的便是来赏鉴这示众的盛举的人们。

这一学年没有完毕,我已经到了东京了,因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事。凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神。

他的二弟周作人也曾在《鲁迅的青年时代》里讲述过,他说:

“最重要的(原因)是在看日俄战争的影片,有给俄军打听消息的中国人,被日军查获处刑,周围还站着好些中国人在那里呆看。这给予了他(鲁迅)一个多么大的刺激!那影片里的人,被杀的和看杀人的有着很健康的身体,可是这有什么用呢?只有一个好身体,如果缺少了什么,还是不行。他想到这里,觉得他以前学医的志愿是错了。应该走什么救国的路才对……”

他觉醒了,国人需要的是一种精神,一种能够自强的精神。希望本是无所谓有,或者是无所谓无得,因为恰恰是在你去做了,才会真的有。而这种希望,是否真的有实效,并没有谁知道。

但这又重要吗?

光武帝在昆阳战前,带着十三人前去寻找援兵,想来彼时定有人要问,将军何必一意孤行?为什么一意孤行?

夫差为何放过勾践?勾践为何能一十八年灭吴?

秦为何能六世明主,步步向前,吞并天下?又为何二世而亡?

楚大夫为何蹈江而去?楚虽三户,为何亡秦者必楚?

刘玄德当日败走当阳,妻离子散,自己也都性命快不保,为何一定要携民渡江?

诸葛武侯又为何要徒劳六出祁山?

张巡又为何要死守睢阳?

楚霸王又为何宁死不肯过江东?

哪有这么多为什么?做事又怎么可能如此想那么多的以后未来?

且去做,做了才会有答案!

于是第二学年,鲁迅决定向藤野先生辞行,不再学医了。

鲁迅是有自己的目标的。但是具体怎么做,可能他还没有想好。他觉得自己的想法可能还有些稚嫩,可他既然决定做了,便不会回头。只是这种缘由却又不好向藤野先生说。

到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。

“我想去学生物学,先生教给我的学问,也还有用的。”其实我并没有决意要学生物学,因为看得他有些凄然,便说了一个慰安他的谎话。

“为医学而教的解剖学之类,怕于生物学也没有什么大帮助。”他叹息说。

将走的前几天,他叫我到他家里去,交给我一张照相,后面写着两个字道:“惜别”,还说希望将我的也送他。但我这时适值没有照相了;他便叮嘱我将来照了寄给他,并且时时通信告诉他此后的状况。

我离开仙台之后,就多年没有照过相,又因为状况也无聊,说起来无非使他失望,便连信也怕敢写了。经过的年月一多,话更无从说起,所以虽然有时想写信,却又难以下笔,这样的一直到现在,竟没有寄过一封信和一张照片。从他那一面看起来,是一去之后,杳无消息了。

但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。有时我常常想:他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。

他所改正的讲义,我曾经订成三厚本,收藏着的,将作为永久的纪念。不幸七年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书,恰巧这讲义也遗失在内了。责成运送局去找寻,寂无回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上,书桌对面。每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

为什么杳无音信了,按照鲁迅自己的话来说是因为“状况也无聊”。

其实熟悉鲁迅的人都知道,他为什么会这么说——因为在那些年里,周树人,这个愤青,在黑暗中寻找光明,却四处碰壁。

回国后的鲁迅写过很多学术文章,包括《人之历史》、《科学史教篇》、《文化偏至论》和《摩罗诗力说》等,思想还有水平都很高。但是他当时只是一个不出名的小小子,根本没人理会他。

青年鲁迅

年轻的周树人有一肚子话要对中国人讲,却被推到了墙角,以至于“无话能说”。而且他家里情况也糟糕,母亲骗他回去结婚,娶了那个“无话可说”的朱安。后来又莫名其妙地被诬了个“偷看弟媳洗澡”的罪名,为此“无话不说”的亲弟弟周作人也跟他恩断义绝。

鲁迅说“状况也无聊,说起来无非使他失望”,其实是他自己对自己的状况失望。他把藤野先生的照片挂在墙上,以此给他良心和勇气,可是无聊的状况让他承诺的照片却没有寄,信也没有写,就这样从此杳无音信。

他知道这样做或许会让那个对他帮助颇多的恩师失望,可是失望总好过担心。他是这么样一个较劲自傲的人,所以索性信也不写,照片也不寄。

孤苦冷漠都自己一肩承受了。

1926 年,45 岁的鲁迅发表散文《藤野先生》。彼时的鲁迅已经成了国内首屈一指的大文豪。

有朋友写信问他,藤野严九郎是否真名?

鲁迅回信说是真名,然后说自己很想念藤野先生,曾经托日本的朋友打听先生的近况,却被告知十几年前仙台医专被合并入东北帝国大学,缩减教授编制,藤野先生“辞职”,如今下落不明,很是可惜。

他终于开始寻找那个让他心心念念,并把照片挂在书桌墙上时刻提醒自己的藤野先生了。

因为这时候的他已经不怕藤野先生失望了。虽然他仍然在碰壁,可现在他是巨人,且无所畏惧。

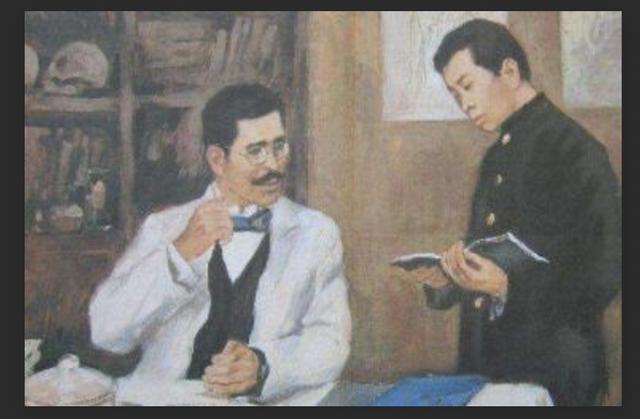

鲁迅和藤野先生的画像

1931 年,毕业于中国文学科的日本学生增田涉来上海留学,拜鲁迅先生为师。鲁迅教青年学生一向用心,对这个日本学生更是格外照顾,一如藤野当年的风范。

1934 年,日本出版商岩波书店的老板来上海拜访鲁迅先生,请求准许翻译鲁迅文集在日本出版。选定了两个译者,一个是鲁迅的学生增田涉,另一个是日本诗人佐藤春夫。鲁迅说文章你们来选就是了,只是有一篇《藤野先生》一定要包含在内,我希望借这个机会,找到藤野先生。

1935 年文集在日本出版,鲁迅多次向岩波书店、增田涉和佐藤春夫打听是否有藤野先生的消息,但是都一无所获。

据增田涉回忆,有一次鲁迅拿着藤野先生的照片给他看,说:“不知道老师现在状况如何。大概……可能……已经去世了?不知道他有没有子女,能找到他的子女也好……”

1936 年 10 月,鲁迅在上海病逝,死前床头还摆着藤野的那张照片。

去世前依旧没有藤野先生的消息。他的朋友知道这是鲁迅的遗愿,于是带着巨大的遗憾在日本寻找藤野先生,终于,在仅仅两个月后,鲁迅在日本的同学小林茂雄找到了藤野先生。

鲁迅去世后,小林茂雄专程写信给藤野先生,信里,他详细讲述了鲁迅的相关情况,他还特地将鲁迅所写的《藤野先生》翻译成日文寄给了藤野先生。

其实藤野先生早就知道了鲁迅的这篇文章讲的就是自己,可是他却没有站出来告诉别人,那个大文豪鲁迅说的藤野先生就是自己。

为什么?因为他自己内心的骄傲。

这师生两人很像,同样的骄傲。一个因为状况也无聊,所以不肯寄信。另一个也因为骄傲,不肯再见这个已成了大文豪的学生。

原来当鲁迅在国内四处碰壁的时候,藤野先生也在日本四处碰壁。

仙台医专并入东北帝国大学以后,藤野先生因为学历问题很快失业了。后来他也四处寻找工作,可也因为种种原因,屡次失业。可是祸不单行,就在他到处找工作的时候,妻子也病死了。

多次失业,同时妻子离世,落魄的藤野先生只能回到老家,在老家哥哥的诊所里面工作。

后来他二婚,新丈人出资给他开了个耳鼻科诊所,他开始单干。然而,第二年,哥哥猝死,小孩还小,难以支撑诊所,也就难以维持生活,严九郎便隔日来哥哥的诊所一趟,维持其生意。于是他常年在两个诊所两头跑,养着两家人。

藤野先生是个很死板的人,所以尽管他医术很好,但是不擅长接触病人。

死板到什么程度?

有这样一个故事,严九郎的二哥开的诊所是全科,严九郎在那里啥病都看,而他自己开的是耳鼻喉诊所,只看耳鼻喉。有一天一个病人来严九郎的诊所,说是肚子痛,严九郎便轰人家出去:“这是耳鼻喉诊所!”

他的收入不是很高,但是心善,看到那些没钱的病人,总是不收他们的诊金。于是日子过的也是紧巴巴的。虽然乡邻都在传颂他的美德,可他自己并没有说因此很骄傲什么的。

或许是上天也被这个朴实而又死板的男人给感动了吧。1919 年,藤野先生 45 岁的时候,妻子终于给他生了个儿子,取名藤野恒弥。中年得子,藤野先生对这个儿子也是很疼爱。

1935 年,当时藤野恒弥在读高中,这天语文老师菅好春老先生叫恒弥过来,交给他一本书,说:

“这本新出的书,是中国大文学家鲁迅先生的散文集,里面有一篇写的人叫藤野严九郎,跟你父亲的名字一样。你拿回去问问你父亲是不是他。”

那年,藤野先生 61 岁。

那天,他儿子交给他那本来自中国大文豪的文集,指给他看那一篇《藤野先生》。他慢慢地读完了这篇文章,合上书以后,慢慢的看那个文集上印着的鲁迅先生的照片,说真的是周君。

但他发了一会呆后,却对儿子说,写的是我,但是你不要和别人说。

当时鲁迅在中日两国都以极为出名,他的文章普及率非常高,中日两国的文化圈内都对藤野先生津津乐道,但此时藤野先生本人又落魄了,在山区的小诊所里面行医,想来他本人因为太过于落魄,所以不好意思让世人知道自己的存在吧。

1936年10月鲁迅病逝后,日本的报纸立即刊登了头版。

当时藤野先生看着报纸上的鲁迅病逝的消息和照片,把报纸举过头顶拜了几拜。

结果鲁迅委托的那个日本同学过了不久就找到了藤野先生。藤野先生这才知道,鲁迅不只是把他写在文章里,不只是把他的照片挂在墙上,原来这些年一直在找他,哪怕能见他的后人一面。

藤野先生非常后悔,后来有日本记者找他约稿,于是他写出了《谨忆周树人君》。

周君文中写了我照片的事情,被他一写,我现在也很想看看自己当时的样子。我虽然被周君尊为唯一的恩师,但我所做的只不过是给他添改了一些笔记。因此被周君尊为唯一的恩师,我自己也觉得有些不可思议。

周君来日本的时候正好是日清战争(甲午战争)以后。尽管日清战争已过去多年,不幸的是那时社会上还有日本人把中国人骂为"梳辫子和尚",说中国人坏话的风气。所以在仙台医学专门学校也有这么一伙人以白眼看待周君,把他当成异己。

少年时代我向福井藩校毕业的野坂先生学习过汉文,所以我很尊敬中国人的先贤,同时也感到要爱惜来自这个国家的人们。这大概就是我让周君感到特别亲切、特别感激的缘故吧。周君在小说里、或是对他的朋友,都把我称为恩师,如果我能早些读到他的这些作品就好了。听说周君直到逝世前都想知道我的消息,如果我能早些和周君联系上的话,周君会该有多么欢喜啊。

我退休后居住在偏僻的农村里,对外面的世界不甚了解,尤其对文学是个完全不懂的门外汉。

前些天从报纸上得知周君鲁迅去世的消息,让我回忆起上面所说的那些事情,不知周君的家人现在如何生活,周君有没有孩子深切调研,把我这些微不足道的亲切当作莫大恩情,加以感激的周君之灵,同时祈祷周君家人健康安泰。

可是,1935 年他就读了鲁迅的《藤野先生》,却没有联系鲁迅,也不让外人知道。这又是为什么呢?

他说:

周君在小说里、或是对他的朋友,都把我称为恩师,如果我能早些读到他的这些作品就好了。听说周君直到逝世前都想知道我的消息,如果我能早些和周君联系的话,周君该会有多么欢喜啊。可是现在什么也无济于事了,真是遗憾。我退休后居住在偏僻的农村里,对外面的世界不甚了解,尤其对文学是个完全不懂的门外汉。

他刻意强调自己居住在偏僻的农村里,尤其对文学是个完全不懂的门外汉,也许这两句话是他不敢见鲁迅先生的原因。

藤野先生说“偏僻”,其实心里想的是自己的贫穷;他说“不懂文学”,其实心里想的是在鲁迅面前没地位,害怕尴尬。

他内心是个极度骄傲的人,当年那个施与恩惠的藤野先生,现在却落魄到了偏僻的小山村里。他拿什么去面对,这个曾经的学生,现在的大文豪鲁迅呢?

于是索性和鲁迅那样不如不见。

所以我说这对师生极像。一个因为状况也无聊,所以杳无音信;一个因为身处僻壤,地位低下,所以避而不见。两人都是同样的骄傲,同样的自卑,所以只落下照片后的两个字:惜别

这篇《谨忆周树人君》发表于 1937 年 3 月。几个月后,卢沟桥事变爆发,日寇全面侵华。

那时日军大量购买药品,日本国内药价高涨。藤野先生的两个诊所囤有不少药,便有药商来高价求购,并说这是军队前线需要的,意义重大。藤野虽然缺钱,生活窘迫,却一点都不卖,只推说当地村民还需要。

药商走后,藤野把自己的两个儿子叫过来,对他们说:“你们记着,中国,乃是将文化教给日本之先生。”用的仍然是很土的北方文言句式,如果鲁迅先生能听得到,应该也是“抑扬顿挫的话”。

1945 年 1 月,藤野先生的长子藤野恒弥还是上了前线,并病死在广岛。老年丧子,71 岁的藤野先生极为悲伤,一度不振。可是生活还是要继续,很快他又强撑着回诊所工作。

几个月后的一天,藤野先生工作中感觉疲惫,说回去休息一下,却在路上晕倒,被人发现抬回去。

熬了一夜,第二天上午与世长辞。4 天后,日本宣布投降。

鲁迅先生最终还是和藤野先生错过了。或许是因为自卑,或许是因为骄傲,或许两者都有。他们师生两个是真的很像,一样的孤独,一样骄傲,却一样对这个世界充满了爱和希望。

我们现在常常说学医救不了中国是鲁迅先生说的。遑论这句话并非出自鲁迅先生,却将一种绝望的意味加在了他的身上。就好像他对当时中国的未来是充满悲观的。这绝对是曲解了鲁迅先生的意思,

就像是他所说的:“希望是本无所谓有无所谓无的,正如这地上的路,其实地上本没有路,走的人多了,也变成了路。”

藤野先生给鲁迅指出来了一条路,那鲁迅先生给我们的路呢?