孙晓云《书法有法》

前 言

《书法有法》是一本圈内圈外的读者都容易接受的书,它是学术著作通俗化的一个尝试。其目的是为了让更多的人来看学术书,并对书法这门国粹有更真切的理解。

在这本书中,孙晓云将其40多年学书生涯中所碰到的困惑,以及如何破解种种疑团的经历,通过简捷而感性的文字娓娓写来,如同福尔摩斯探案……

孙晓云说,她喜欢推理探案小说,结构严密,一个环节有漏洞都不行,这就是科学精神。推原书法史本来面目的最主要依据还不是文献,而是人的生理特性。一个显见的例子就是,古人写字首先要求便捷,因此,无论是文字的变迁,还是书写方法,必须满足“快”的要求,否则,每天有那么多公文要写,太慢会被杀头的。有许多人追求“慢”和“迟涩”,甚至是积点成线。作为个人趣味,无可厚非,但不能想当然的认为,古人写字就是这样的。

她写这本书,希望像破案一样,揭开困扰书法界的谜团——古人写字是一个什么样的姿势?那样的姿势决定什么样的“笔法”才是最方便的?那样的“笔法”与中国书法的韵味有没有必然联系?在什么时候,那样的笔法失传了?“笔法”与中国古代文人画又有什么关系?

自 序

要算学习书法的年龄,至今已有44年,那种热爱似乎就长在我的身上:这可能主要得益于家庭的熏染,还有自幼严格的书法训练:小时候,我母亲从来不问我的功课,每天却要检查我的毛笔字。我看过她20岁时写在稿纸上的钢笔字,真是好。我父亲说,他当年就是为此看上了我母亲。

我从上小学到高中,每一本书的空白处都密密麻麻地写满字、画满画。写黑板报、大字报、海报,都是我的差事。小学四年级,教我们语文的是个女老师,姓刘,河南人,瘦长脸,板书写得呱呱叫,我非常崇拜她。“文化大革命”中,我们全家被赶出军区大院,我外婆到学校去帮我办转学手续,刘老师长叹一口气,说舍不得。她现在也该八九十岁了,不知是否健在。

“文化大革命”期间,父母都关了起来,杳无音信,为了瞒着舅舅和一些亲戚,我模仿我母亲的笔迹给他们写信,我还模仿我外婆的口气给我舅舅写信,最后还颤颤巍巍煞有介事地写上“母示”二字。我舅舅说当时把我的信别在帐子里,天天看,居然也“骗”了他好几年。那时我大概十四五岁。

我外公是古文字学家、金石书画家朱复戡,是浙江鄞县人,与我外婆是同乡。我外婆的外公叫张美翊,号让三、骞叟,是薛福成的幕僚,是上海宁波旅沪同乡会会长,两任上海南洋公学校长:我前年居然用我的字换到了他的两本手稿,其中大多是论碑帖和起草的章程,第一篇就是给弘一法师的信。同时,还得到了张美翊儿子民国钱币学家张迥伯的《钱币学》手稿(他当年在上海开明华银行),娟秀的小楷,一丝不苟,里面还不时地横写着英文:去年,又觅得我外公32岁写的扇面,上面的字持重老到,金石味十足:因为落款是“秦戡”(我外公40岁前的用名),画贩不知是谁。

就像习武之家,后代们都得会翻几个跟斗;梨园子弟,都会来几嗓子;我从小就学书法,看来也很自然。我开始思考一些书法问题时,也曾想过:一个女流之辈,去承担男子的使命至于吗?太重了,太累了。可是我忍不住。我每天要写字,每天要想,就像我现在每天要喝咖啡一样,有瘾。当然,此中自有快乐,因为我亲身体验过“发现”的含义。

我曾考过两次大学,都泡了汤。没有大学“学历”,实在是件遗憾的事,很多事都为此受影响。好在并不影响我学习研究,并不影响我写书。这本《书法有法》写于1998年1月至8月。从严冬写到酷暑,那些日子过得很静谧:午饭后,烧一杯咖啡,在热气的缭绕下打开电脑,夹满纸条的书籍资料堆砌一桌,眼前只剩下一块荧光屏。应该说,书写得蛮流畅。写之前,我花了10分钟写了约20条提纲,成书后大致不出左右。这些问题已经在我心里捣鼓了许多年,一直捣鼓到43岁才写出书来,说起来真是件惭愧的事。

(20世纪)80年代,满脑子想的都是书法问题,整天记日记,翻来倒去,总想写些什么,又找不到合适的形式和恰当的口气。史论不是我的擅长,中学的历史课,大都听得打瞌睡,历代的年号记不得,人名老是忘,何人何时做过何事,搅也搅不清。30岁出头时,曾尝试写了些理论文章给一位朋友看,他第二天对我说:“你呀,只能写写日记。”我还记得他当时的眼神。我太了解自己,我只是对可视、可触、可行的现状感兴趣,对一切与人的功能以及生理心理有关系的事物与细节感兴趣,对书法也是一样。我从小就想,将来最大的愿望,一是当医生,二是当侦探:我非常喜欢看的电视栏目Discovery,其中的推理探案就是根据最常 被人忽视的具体的小细节,推演出根本的道理,根据人的自身来确立什么是可能的,什么是不可能的。

我不想做书法史论家,也做不好,我的所有研究都与实践有关:解决实践中的问题,换来一个清醒的、客观的头脑,这才是我研究的最终目的。我已习惯将书中的句号改成问号,然后经过思索、实践,自己再画上句号:我坚信,古来所有的观念,所有的理论,都不是玄而又玄的,一定是由无数个实物构成,一定是非常朴素实在、具体可行的:这是我写这本书的思路,也是信念吧。

我想重复一下书中已引用过的古希腊哲学家的话:“人是万物的尺度,是存在者存在的尺度,也是不存在者不存在的尺度;”面对一地璀璨的珠宝,我一直在找一根绳子,把它们串起来:古希腊哲学家的话就是我要找的这根绳子:在这根绳子的串引下,我大致制作了这样一根项链:中国书法笔法的起源、终止、失传的原因,什么是“八分书”、“楷则”,什么是书法中的“势”,“五字执笔法”该如何诠释,古来若干譬喻(如“屋漏痕”、“折钗股”、“意在笔先”等)究竟何指,“笔法”图解细释,书写工具、姿势与书法发展的关系,“章草”与书法演变终止的关系,提出“美化”与“隶化”的概念,“完法”、“尚法”、“变法”、“无法”阶段的划分,“帖学”与“碑学”的实质,历史上主要书家书写风格破解,“书画同源”的本意,何谓“文人画”,书法和绘画的分界线等。因此,这本书不是教科书,而是“寻”古来书法之“本”的书:我既然最适合写日记,写了近四十年,驾轻就熟,决定采用第一人称,将我学书的经历与困惑如实地告诉读者,从哪个角度、哪个方式想到了哪些问题,解决了哪些问题,加入了我亲身的体验,力图增加可读性。2000年出版后,读者的反馈,表明我采取的方式还是有效的。

我很幸运?其一,我生长在书香之家,从小得到“童子功”训练,实践的时间比同龄人要长得多;其二,我生活在这么一个发达的信息时代.过去看不到、找不到的所有的宫廷书画瑰宝、史论资料,以及地下文物都能亲眼目睹;其三,我身处艺术多元、宽松、自由的年代,碑帖并行,各择所需,我可以放心地说道论理;其四,我能在画院这样清闲宁静的专业环境中供职,还有那么多的长者、同道、朋友给予我莫大的褒奖与鼓励,并施以无私的帮助。

孙晓云2002年12月19日夜子南京

01.“中国”不如译成Calligraphy

英文里,china是瓷器,China是中国。除了丝绸,古代西方人想像中国的文明,便与瓷器有关。如今,丝绸与瓷器世界各地均可制造,之精美、之考究,于中国是有过之而无不及。当今,丝绸、瓷器恐怕已经不足为中国文明的象征了。

这样说起来,中国文明的象征,中国艺术的独特,非我们自古使用下来的书法莫属。与其将中国译成China,倒不如换译成Calligraphy。

在中国,再早一些,书法又叫“法书”。科举时代,字写得好曾经成为无数士子晋身的首要标准。汉代以来,一直成为惟此为高、“非志士高人不能为”的境界。一部书法史,记载了多少才子“池水尽墨”、“退笔成冢”的辛劳,记载了历代书家论教诠释的孜孜不倦。这种辉煌,朝朝代代,延续了近三千年。

20世纪30年代文艺兴盛后不久,中国进入抗日、内战、“反右”、“文化大革命”,其间书法艺术发展中断四十年。我正是在这个时期的1955年出生。

我母亲出身书香门第,写得一手好字。我3岁时看父亲下象棋,就在一边起劲地写“车、马、炮、象、兵、卒、将”。母亲看我写得有姿有态,就教我搭字的间架结构。从此,我便每日不辍。

幼时临的帖只有柳公权《玄秘塔》和王献之《十三行》。稍大些时,记忆中书店里是没有几本古代碑帖的,当时都属“封建渣滓”,在扫除之列。书架上有今人写的《毛主席诗词》,印象最深的是周慧珺的行书《鲁迅诗选》,翻过来倒过去的看。后来才知道她临米芾,我是先知道周慧珺,后知道米芾的。

“旧时”在少数人手中把玩的“王谢堂前燕”,如今早已“飞入寻常百姓家”。现在中国的书店,最多、最齐全的书大概就算是书法类了。书史、书论、碑版、阁帖,古代的、近代的、当代的,编了再编,印了再印,尽管印刷质量差些,却大大地供过于求。

有时站在书架前,翻翻看看,一晃几个小时就过去了,心里总是在想:该写的,前人早已写了;该想的,前人早已想了;该说的,前人早已说了。可奇怪的是,后人从来没有因此而不写、不想、不说,甚至连少写、少想、少说的意思都没有。

我从来没有问过别人是怎么想的,但是我知道自己。因为我困惑。我写,我想,因此我才产生困惑。再写,再想,是为了不困惑。我说,是想告诉别人,我困惑些什么,是怎么解除困惑的。当然,是完全可以不说的。我曾经下决心不说。后来,真的什么都不想说了。

1997年,一个朋友问我:“你会不会为此后悔终生?”我竟一下被问住。

我现在真的是在说呢。到底免不了俗哇。

02.引起困惑的三件事

说到书法上的困惑,我小时候似不曾有过。真正引起我巨大困惑的,有三件事,都发生在1978年。

我当时在军队俱乐部工作,头衔是“图书管理员”,常负责上街购书,这是我顶开心的事。我买了不少“文化大革命”后新出版的古代碑帖,常一个人躲在图书室里看。

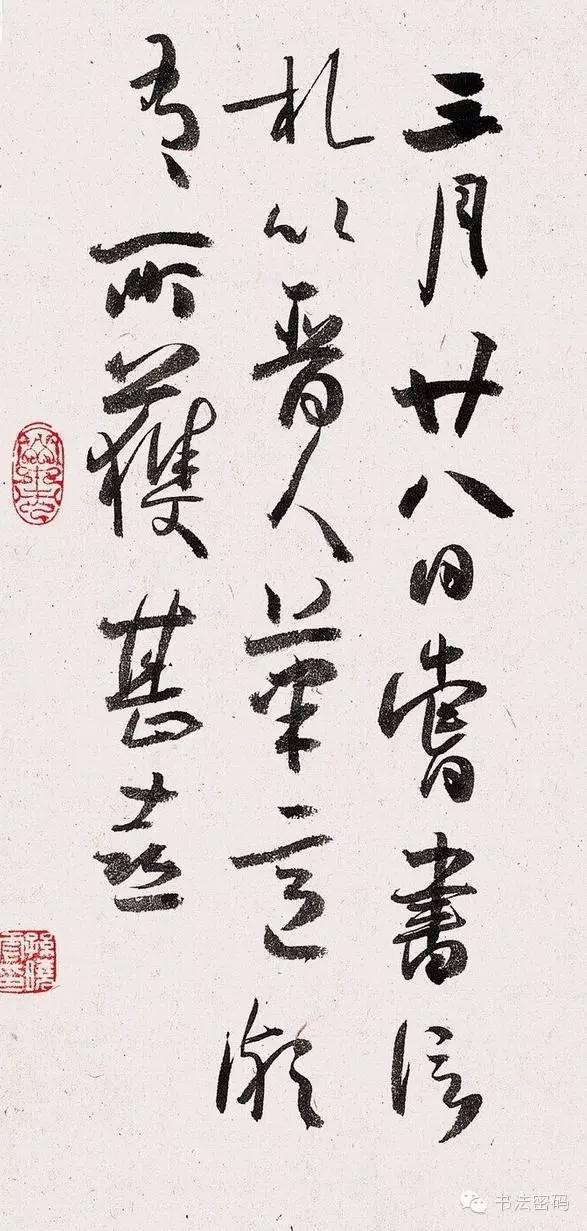

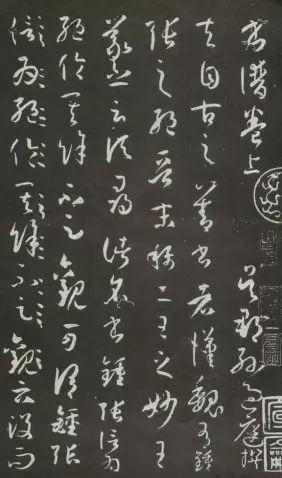

那时自信,胆儿也大,《怀仁集王羲之圣教序》临了一遍,便送去展览,竟被人以为是临《圣教序》出身。当我临孙过庭《书谱》时,问题却来了。

《书谱》是墨迹,帖中点化变化多端,按我实践的经验,按常理,却无论如何模仿不像,费了我不少的功夫。毛笔在我自然书写的过程中,是不该出那样捉摸不定的线条。除非,用极慢的速度去“做”、去描。我开始怀疑,孙过庭可能不是用我现在的工具、现在的书写方法。但是,从《书谱》内容看,孙氏无疑又是二王的崇拜者和患实代言人。

难道被我们世世代代奉仰的二王书法,是如孙氏这般?

第二,我在上海朵云轩买到了《历代书法论文选》(上下两册),是剩下的最后一套,其中十多页破损。这是我第一次接触书法理论,读得我失眠。我的书法实践和体会,与古人的理论相差甚远,书家们连篇累牍说的,我觉得无关紧要,流传千古的名言,和我的状态不大相干。再看看今人对古人的解释,又半信半疑。头脑里,无数个问题像小虫子,从四面八方爬出来。后来我读王国维《人间词话》,他论词时所提出的“隔”,很像那时我读古代书论时的感觉。

我坚信古人的论述是有所指的,却无法找到论据。过得总是不踏实,心悬在那里。

其三,我舅舅“右派”的问题得到平反,刚回到南京。在我3岁时他就“右派”了,整整的20年。我只知道,他写的字比我妈还要好。

那天,我兴奋地对他大侃艺术观念。当说到“书画线条”时,一直躺着不说话的舅舅突然摇头道:“根本是两巴事。”后来我知道他总是把“两码事”说成是“两巴事”。

而23岁是亢奋的年纪,我又继续大侃许多书法问题,当然谈到了孙过庭《书谱》,老舅终于使出“杀手锏”,翻开孙过庭《书谱》,用笔示范。“你看”,“应该是这样的”、“这样的”。原来,孙过庭是这样的,我的老外公就是这样教他的。全是我从来没有想过的。

当时好想抽烟。

二十年来我们第一次见面是以不愉快而结束的。确切地说,应该是以我彻底的困惑而告终。有生以来我第一次如此不自信。我嘴上不承认,心里却空荡荡的,从小到大好不容易垒起来的一道墙,在一夜之间坍塌。

难道我真的错了?我为什么没有看出呢?对书法史又该如何看?这几千年的脉络怎样才能理清?我前面的路该如何走?

那段时间,我不大写字,许多时间用来画画。报考军队艺术院校未果,又去江苏省国画院进修了两年。随着学习“中国画”,“水墨”、“用笔”……老困惑还兜着,新困惑又接踵而至,可谓是“隔”了又“隔”。

困惑是折磨人的,我瘦到了80多斤。是我成人后体重的最低记录。

过了很多年后,我才懂得:困惑是一种热情,是一种非常大的动力。

03.“请循其本”

1985年,我在南京师范大学书法教授尉天池先生的提携下,从军队转踟测了南京书画院,从此开始了书法专业工作。

那几年,我似着了魔,走路、骑车、吃饭、睡觉,无时无刻不在想书法诸问题。一旦有了些眉目,除了心里一亮、极开心之外,就是想对人说。我的一个朋友,那时经不住我一桌好菜的诱惑,常被我拽牢当听众,我们一根接一根地抽烟。

这样执著亢奋的日子,过了4年。我从9岁起写日记至今,已有一大箱。翻出那几年的日记,哪里是日记,整个是在日复一日写书法论文。想想那时的我,一定很可怕,一定会令许多人躲开。至今想起我的好朋友,能连续几年专心做听众,真还有些内疚,倒确实从心里感激的。

1989年,我曾经写过一篇名为《老调常弹》的文章,登在河南一书法刊物上。前几天翻出来一看,有些正好是我眼下要说的:

“目前对书法‘传统’审美的解释有三种:一是从西方美学、哲学、心理学、几何学诸角度;二是以中国道家、佛教、禅宗、日本书道所特有的精神角度;三是以历代史论为背景归纳叙述的角度。”

“我想,是否可以多一二种角度呢?是否可以不要兜过大的圈子,不要现成地在书籍中排列、堆砌答案,不要简单地引证、迷信某一大家的论述,要靠自己的思维与实践去寻找一些有规律的东西。譬如解方程,求一个未知数,其中必然会有一个或几个已知数。往往人们的目标大都集中一未知数的冲锋,而淡忘了在已知数上做文章。”

“我们的努力应该取得这样的结果:一、完全能够解释古代书论与实践是吻合的。二、我们自己提出的理论与实践也应有必然的联系。三、对将来书法的发展是有启发、指导意义的……”

我当时可谓煞费苦心,绕着弯儿说,生怕说白了不为人解,或招来攻击。其实,古人有言:正本清源。说得正是。

《庄子》有如下之说:

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子日:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子日:“子非我,安知我不知鱼乐?惠子日:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”庄子日:“请循其本。子日‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”

请循其本!

04.“便捷”是指什么呢?

回头循去,中国书法既是一门独立的艺术,又是文字。因此,我们看书法发展史,就必须比看其他艺术多一个角度。

首先,我要强调,本文不涉及文字学。

众所周知,中西方文字起源,在彩陶时期十分接近,都是象形,都是用“毛笔”。后来发展就分道扬镳了。西方文字朝向符号拼音,改“毛笔”为硬笔;而中国文字却沿着象形、指事、会意、假借、形声、转注“六书”之路,再之,充分运用“毛笔”的功效,形成点画规范的“方块字”。

究竟是什么时候、什么原因“扬”的“镳”,已无法确切地考证。但是,无论中西,有一点完全可以肯定:

文字发明的意图和需要是一致的,即为了记事、交流。

文字发展的本质和企图是一致的,即为了表意的周全,易于辨识,书写的便利、快捷,再是美观。

文字终止发展的理由是一致的,即人的思想意识的表达、手的生理条件与书写工具的配合,达到最合理、最便利、最固定、最完善的限度。

我们用以上的“肯定”来想西方文字,顺理成章;再看中国文字,问题就出来了。我们似乎漏掉了一个可疑的环节。

在许慎著《说文解字》之前,汉字的创造已经结束,偏旁部首的构成已成定局,即在篆书之前的年代,汉字已构成。而书体却在继续演变,至魏晋南北朝楷书的正式形成,中国书法即文字的造型才终止发展,一直延续至今。书法发展史明确记载,直到东汉楷书逐步形成时,才有书论。

问题出来了。

书体的演变,无疑是为了便捷。论规律,明摆着,画圆比画方要简便和快速。画个圆,三岁孩子生来会,画成方,就要教了。篆是圆折,楷书是方折,还规范了标准的点画。以“永字八法”为例,应该是更费事、更难,可古今论书皆言“便捷”,且振振有词。

我当年对此疑惑得几乎光火。

秦始皇统一文字,改大篆为小篆,历史并没有停止小篆向隶书演变。汉章帝时出现章草,并非章帝所创。宋代蔡、苏、米、黄书风的影响面,远远盖过宋徽宗的瘦金书。由此可见,没有一个皇帝能够用权力阻止书法的演变;同样,也没有一种意志能够让书法的演变终止。

从人性看,从规律性看,从合理性看,“便捷”导致终止,应是毋庸置疑的。

可是,楷书画和“便捷”,“便捷”究竟指什么呢?

05.盲人摸象

就先来说说楷书。

我们现在一提楷书,立即会想到唐代的欧阳询、褚遂良、柳公权、颜真卿……而古人对楷书的概念与现代人不一样的。楷书成熟的魏晋时代,不叫“楷书”,当时人叫“正书”,或叫“真书”。正书规范了点、横、竖、撇、捺、折、勾,后人以此为楷则,所以才称“楷书”,即可作楷模的书法。文字既然发展到能做楷模,是可以不变了。当然,没有一个时代像唐人这样,把正书的技法发挥得如此丰富多彩、淋漓尽致。

以唐楷为楷、为宗,代代相传,世世勉修,学书儿童莫不日课苦练,文人书家莫不驾轻就熟。楷书,其实在距唐约五百年前就已完备。

南京博物院所藏的《葛祚碑》,是三国时期的名碑,12个大字,堂堂正正的楷书。

南京市博物馆藏东晋王羲之家族的《王闽之墓志》,楷书,稍稍有一点隶意。

1998年夏天,南京又发掘了东晋名臣高崧的墓,其中有两方砖质楷书墓志,都以无可辩驳的事实证明了东晋之前就有楷书,证明了王羲之书体存在的真实性,当年与郭沫若为《兰亭集序》墨迹真伪论辨的高二适先生,可以在九泉之下瞑目了。

请注意,书法史上,在楷书出现之际,屡屡提到一种书体——“八分书”。

“始创八分书”最早者,数东汉上谷人王次仲。奇怪的是,这种“八分书”到底是什么样子,在历代碑帖中从来找不到对应的图版,在历代书论中也含而糊之、云里雾里。王次仲是何许人,与我不相干,我只关心“八分书’’是何许书体。当年,我就是死死揪住这个“八分书”,把许多书都翻卷了角,一心要弄个究竟。我由此连串了许许多多问题,兜了好大的一个圈儿,终于还是有个“究竟”了。

有关“八分书”,书史上有三种解释:

其一,是“去隶字八分取二分,去小篆二分取八分”;其二,像“八”字的造型那样“分”清笔势向背;其三,写的字有八分大小。前者,就篆隶两种字体的取舍而论,说明“八分书”产生的缘由及字体形状,虽然含混了些;次者,实际上是在强调一种有“向背”、有分势的用笔方法;后者,显然是说字的大小尺寸。三者好比盲人摸象,各说各的。我花时间让它们三头会面,畅所欲言,原来说的是同一样东西。

我首先不放过那个次者。它是最隐秘的,也是最关键的。

06.怀疑“永字八法”

谈到用笔方法,我们接触最早、最熟的,是“永字八法”。凡稍习书法者皆知之。

“永字八法”起源于隶字,为后汉崔子玉所创。传说王羲之工书多载,十五年专攻“永字八法”,能通一切字。

我小时候,常见字帖的书前页后,印有大红色的“永”字,总写有每一笔的说明。我能把“永”字写得很像,却未注意那些说明。幼时,过得是懵懵懂懂的。大了以后,重新看,才看出些名堂。

在“永字八法”中,点为“侧”,横为“勒”,竖为“努”,勾为“趣”,左上横为“策”,左下撇为“掠”,右上撇为“啄”,右下捺为“磔”。

不难看出,点、横、竖、勾、撇、捺,是存在的形状,而侧、勒、努、趣、策、掠、啄、捺,则是一种动作的过程。这种动作,即用笔的动作。

我查了字典,发现形容这些动作的词,都属急速果敢之类。

把这些用笔的动作规范成法则,就是有书论以来的两千年,被所有书家挂在嘴上苦说的“笔法”。

“笔法”历来高深莫测,笼罩着神秘。史书多有记载,试举二例:

东汉人钟繇,“十六年未尝窥户”,在韦诞处见蔡邕笔法,“苦求不与”,便“槌胸呕血”。等韦诞死后,钟繇“盗发其冢”,遂得之。

王羲之12岁时,发现父亲把前代笔法论藏匿于枕中,“窃而读之”。待他晚年时,书“笔势论”一篇开悟儿子王献之,要儿子“勿播于外,缄之秘之,不可示之诸友”。

初读罢,心想:古人真能煞有介事,至于嘛。

后来读得多了,想得也坚定了:能让古人如此世世代代论下去,一定是有道理的东西。能使古人如痴如醉,如此藏之宝之,学之研之的,无疑是一门技巧高难,妙不可言的艺术。

笔法的存在,毋庸置疑。

我们之所以觉得煞有介事,之所以觉得云里雾里,之所以觉得无关紧要,只有一种可能——我们不使用这种笔法。

07.先说执笔

说到笔法,得先说执笔才是。

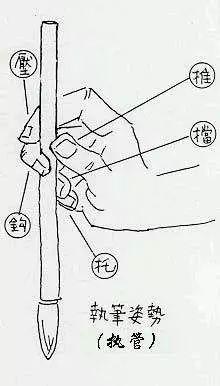

如何执笔,我们人人皆知,所有书法初级教程、字帖的第一页,都画有右手执笔的姿势图。写字的人如同拿筷子一样熟悉它。

唐代书家韩方明把执笔法归纳为五种:

一、“执管”。“双指包管,五指共执”,“其要实指虚掌,钩撅讦送,亦日抵送,以备口传手授之说也。”“妙无所加。”这便是我们最熟悉的那种执笔法。朝上的食指像高昂的“鹅头”,王羲之爱鹅的传说,实际上是源于此。

食、中指“双苞”的这种执笔法早已被历代书家奉为“经典”。

另有一种“单苞”法,与前者不同的是,仅用拇、食、中三指执笔,拇指在笔杆左侧,食指在笔杆右侧,指间相聚,看上去,拇指与食指之间呈一狭长空隙,故也称之为“凤眼”。其实,就是我们现在拿钢笔、铅笔的方法。韩氏谓以此作书“力不足而无神气”。

二、“攒管”,亦名“拙管”。“五指共拙其管末,吊笔急疾”,“起稿草用之”。“今世俗多用”,此法“全无筋骨,慎不可效也”。

三、“撮管”。与“拙管”同也。专门用于“大草书或书图幛”。如今有一种类似斗笔、笔杆粗短、杆顶端呈扁圆状的毛笔,叫“抓笔”,正是五指齐“抓”的。

四、“握管”。“捻拳握管于掌中,悬腕以肘助力书之”,“当用壮气”,此又是“非书家流所用也”。

五、“搦管’。以管于五指“第一、二指节中搦之”,“亦是效握管,小异所为”。“此又非书家之事也”。

只有第一种经典执笔法是属古代书家的,科学实用,“妙无所加”,所以惟此为宗,才传了后世。

古人对执笔的高低亦很考究。卫夫人曰:“若真书,去笔头二寸一分;习若行草书,去笔头三寸一分。”汉寸的二寸相当今寸的一寸多一点,三寸亦不过二寸。想必是有它的道理。

和所有人一样,我学书伊始,就“经典”执笔,却饱受手腕酸痛之苦。我幼时常偷工省事,在背地里用其他方法执笔,图的是手舒适,少受罪。直到现在,我不时还会流露出执笔的随意性,常常被人当面指出。

我明白,我字能写好,和执笔的“正规”与否无关。古人的“经典”执笔法于今是形同虚设,实为躯壳。我相信,古人“五指共执”的执笔法,是相对古人的独特用笔的。

幼时的经验令我清醒。

遗憾的是,古人没有录像,他们的用笔过程已无法眼见。我们今天所能看到的,只有静止的执笔姿势图。因为古人没有录像,所以他们无法将用笔的过程记录下来,只有用比方、口诀来尽力描述。

08.“五指”还是“五字”?

书史上对笔法的记载举目皆是。蔡邕《九势》,王羲之《笔势论十二章》,欧阳询《八诀》、《三十六法》,张怀罐《论用笔十法》,李华《二字诀》,颜真卿《述张长史笔法十二意》……都是我们熟悉的。

还有很多呢。

试举一例:“唐代陆希声得笔法凡五字,撅、押、钩、格、抵,谓之拨镫法。”

显然,这撅、押、钩、格、抵五字是针对右手的功能的。对此,南唐李后主似有细释:

“书有七字法,谓之拨镫,自卫夫人并钟、王,传授于欧、颜、褚、陆等,流于此日,然世人罕知其道者……”他归纳为以下八字:

“撅者,撅大指骨上节,下端用力欲直,如提千钧。

压者,捺食指着中节旁。

钩者,钩中指着指尖钩笔,令向下。

揭者,揭名指着指爪肉之际揭笔,令向上。

抵者,名指揭笔,中指抵住。

拒者,中指钩笔,名指拒定。

导者,小指引名指过右。

送者,小指送名指过左。”

古人皆言,李后主的七字本源于陆希声的五字。陆氏五字究竟作何解释,查不到。

这里,牵涉到两个概念:是五指,还是五字?即撅、押、钩、格、抵是拇、食、中、名、小五指,还是指五指如何配合运用总结出的五字?

后来,我在沈尹默《书法论》一文中,见老先生已将撅、押、钩、格、抵五字分别作拇、食、中、名、小五指的作用阐述明确,显然也参照了李煜之说。

按照沈氏说法:

撅,是“大指肚紧贴笔管内方,好比吹笛子时,用手指撅住笛孔一样”;

押,“押有约束的意思。用食指第一节斜而俯地出力贴住笔管外方,和大指内外相当,配合起来,把笔管约束住”;

钩,是“用中指的第一、第二两节弯曲如钩地钩着笔管外面”;

格,“取当住的意思”,“又有用揭字的,揭是不但当住而且还用力向外推”,指“无名指用甲肉之际紧贴着笔管,用力把中指钩向内的笔管挡住,而且向外推着”;

抵,“说明小指用场的”,“因为无名指力量小,不能单独当住和推着中指的钩,还要用小指来托在它的下面,去加一把劲”。

我不由又想:这种解释与“拨镫法”有何相关呢?那个“拨镫法”又指什么呢?古人为何总要将“拨镫法”和陆氏五字法、李氏七字法连在一起呢?老先生没有说下去。

我还是不解。看来问题没完。

是不是暂且先跳开它,来探查一下“拨镫法”?

好在他们不乏论述记载,我们不妨再重新看一看。

09.“拨镫”极其形象

顾名思义,古来皆然。

“镫”,马镫也。古语中,“镫”又同“灯”。

“拨”,是一种反复来回的动作。

“拨镫”,笔杆为马,拇指为左镫,其余四指为右镫。当时古人将控制马头的缰绳系于左右两脚镫,腾出两手拿武器,两脚前后左右“拨”动起来,必令马纵横进退,悉听指挥。

“拨镫”,“镫”作“灯”,笔杆为灯心,拇指、食指与中指“拨”起来,亦令灯心转动。

无论哪种“拨镫”,其大拇指与其余四指须来回捻动,结果无疑要使笔杆转动。

倒是正巧暗合了古人的转笔之说。从有书论记载的汉代到清代,历史行进了两千年,古人有关转笔的论述举目皆是,可谓是一脉相承,在此随手录几则:

东汉蔡邕《九势》中,一势为“结字”,二势即“转笔”。

唐卢携《临池诀》言,“凡用笔”,皆“令转动自如”。

宋苏轼《论书》日:“欧阳文忠公谓余,当使指运而腕不知,此语最妙。”

元陈绎曾《翰林要诀》有用笔要“圆活易转动也”。

明董其昌《画禅室随笔》总结:“转、束二字,书家妙诀也。”

清宋曹《书法约言》开卷首句便是:“学书之法,在乎一心,心能转腕,手能转笔。”

不试不知道,转与不转如此大相径庭!翻出古时的象形文字以及早期的篆籀,再看一看,再临一临,我顿时恍然大悟:那些左右圆滑呈扭曲状的笔画,正是左右转笔所致!我试了又试,像哥伦布发现新大陆一般。

原来,“拨镫法”是一种用布手有翠蟹毕誊甲棼动竽圩睁用竽方挚。五指并用、“双苞”的执笔法是针对、适合于此种用笔法的。在转笔时,此种执笔法最方便、最稳当、最能控制笔画。

我又转念想起古人形容笔法的“担夫与公主争道”、“鹅划水”等,过去百思不得其解,不知所云。于今遂见“谜底”:“道”、“鹅”正是笔杆,“担夫与公主”、“鹅掌”正是笔两侧的拇指与其余指,“争”、“划”正是两侧手指的来回捻转。这与“拨镫”如出一辙。

中华民族真是个想像力丰富的民族,前人形容得痛快,只是苦了我等后人!

10.用“笔法”书写的字才叫“书法”

说实话,当时我心里有一连串的问题,急于想弄出个究竟,真是嫌古人罗嗦得要死。可又怕把“罗嗦”中要紧的“嫌”掉了。

好吧,耐心转过头去,再看看“撅、押、钩、格、抵”的字面解释:

“撅”,只有两种意思,即“撅笛”、“撅脉”。可试一下,执笔呈两种“撅”的动作,都呈掌心朝内,食指、中指、无名指指端分别向内用力。

“押”,同“压”。画押,执笔时指大拇指用力,肉面压向笔杆,与上刚好相反。

“钩”,无论是“钩勒”的“钩”,还是笔画的“钩”,都是指纵向竖行的。

“格”,有受阻碍、被阻隔之意,属逆向的。

“抵”,我查了“抵”的所有意思,思考了许久,在这里取“抵销”之意。

如此解释,这五字并非一定是指拇、食、中、名、小指的逐一姿势。

唐卢携日:“用笔之法:拓大指,撅中指,敛第二指,拒名指,令掌心虚如握卵,此大要也。,’卢氏在此只说了四指,可见,他并不是在说手指的静态,是在说各指的动作,而每一手指的动作都必须得到其余手指的孳令。卢氏所说的“大要”,即各指的用笔方法。“用笔”,即动作。“动作”,即转笔。

在实践中也显而易见,真正在转笔过程派上用场的,只有拇指、食指和中指,尤其是在书写细小的字时。无名指、小指不起捻转的作用,却起了保持稳定的作用。

这里,有一幅传日本空海和尚在中国唐代学书的“执笔法”图,图中的文字道:“置笔于大指中节前居蟹挚之际,以两小指齐中指兼助为……”可惜图中文字不全。但证明唐和唐以前拿在手上书写的“古法”就是这样用笔的。转动二字的着重点是我加的。这明显是“单苞”执笔,适合写小字。试一下便知,“单苞”转笔幅度小,不够灵活,“双苞”执笔要自如灵便,也稳定得多。

因此,我用“精典”执笔法执笔,来回转着一试,不由心头一亮:

令笔杆来回转动时,若右转,笔杆从拇指的顶端转至指节根部,必由食指、中指、无名指协调捻转至指尖,呈“撅笛”、“撅脉’’状用力,故为“撅”。

若左转,笔杆从拇指的上节根部转至顶端,拇指使力压笔杆,故为“压”;因“画押”是用拇指用力,故又为“押”。

用“拨镫法”说形象了,“撅”,就是要马头向右,显然是右边的马镫(食、中指)向后拨;“押”,就是要马头向左,当然是左边的马镫(拇指)向后拨。

“撅”和“押”是可以相互转换的。“掀”由“押”始,“押”亦由“撅”始;“撅”止于“押”,“押”亦止于“撅”。

“钩”,无疑是令食、中指先向下,“钩”起时,名指与小指朝上,便为“格”。再明显不过,“撅”、“押”是管横向来回,“钩”、“格"是管纵向来回。

至于“抵销”的意思,字典里道:因作用相反而互相消除,即对销。对转笔来说,转到头必再转回来,一左一右,一纵一逆,如令转笔顺畅,正是要作用相反,时时对销。

因此,陆希声说“撅、押、钩、格、抵”,李煜说“撅、压、钩、揭、抵、拒、导、送”,崔子玉说“永字八法”,欧阳询说“三十六法”,以及所有古代诸书家的论笔法,实际上大同小异,只是各人有各人的说法,各人从各人的角度,各人有各人的体会,全部是围绕着一个中心,即论述转笔的技巧和方法。

古人为何用“经典”执笔法,是因为这种执笔姿势最适合转笔,最利于控制纵横用笔。

我尝试用此种方法临孙过庭《书谱》,果然奏效。

至此,方可定论:

以右手“经典”执笔法有规律地来回转动毛笔,令笔画纵横自如的方法,即是“笔法”。

运用这种笔法,即是“用笔”。严格地说,用笔法写成的字才是“书法”。

难怪起初怎么会叫“法书”呢。

1992年,我在中央美术学院教书法课时,一个学生对我说:“日本人叫‘书道’,很对头。中国叫‘书法’,我以为不合适,应该叫‘书艺’。”我问为什么。他摊开两手道:“‘法’是什么?‘法’在哪里?”

他问得好。