“我不是很清楚我是否真的可以说我曾是个女孩——很长时间以来,我在某种程度上是个男孩。我不清楚,谁又清楚呢?这是会变化的。”

——蒂尔达·斯文顿

毋庸置疑的是,在今天,传统的二元性别体系正在经历前所未有的松动。人们对于性别的理解早已超越生物性征,走向更为弹性与复杂的社会学建构。当你在网络上搜索“性别分类”相关的关键词,将获得超过60种性别分类标签,其中不仅有人们熟知的LGBT、酷儿、无性别,还包括两性人(Androgyne)、顺性人(Cis)、性别流动(Gender Fluid)、泛性别(Pangender)等非传统性别。

性别究竟意味着什么?当“性别多元化”日益成为社交媒体的热门话题与身份标签,我们真的理解“性别”这一概念的由来与发展吗?

在新近出版的《性别是流动的吗?》一书中,利兹大学的社会学和性别研究副教授萨莉·海因斯为我们检视作为社会性别理论中的“性别”概念。

海因斯指出,关于性别的理解和实践,不仅从历史的或跨文化的角度来看是多变的,即便在同一时段同一国家也可以截然不同。追溯不同时代与社会对于性别的理解与观念,我们会发现,性别问题从来都不是孤立存在的议题,它一方面与阶层、种族等社会范畴紧密交织,又内嵌于不同的历史、社会与文化框架之中。

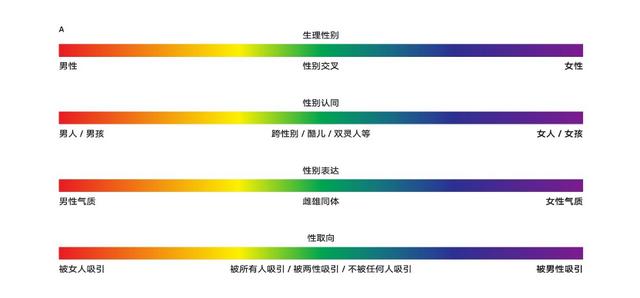

就当下种种关于性别的社会议题来看,这本书为我们提供了一个基础简明的性别理论框架。例如性别并不是由生物学来确定的,性别的生理面向与性别认同、性别表达共同组成人们对于性别的理解与实践。

除此之外,作者也在书中探究了当下如火如荼的性别平权运动与性别多样化的具体实践。无论是#MeToo运动,还是粉红纠纷运动,这些抗争与实践的基础都是试图质疑和挑战传统对于性别运作的预设,也为我们打开思考性别平等与性别多样化的更多可能。

以下内容经出版社授权摘编自《性别是流动的吗?》一书第三章部分内容。摘编有删节。

《性别是流动的吗?》,[英] 萨莉·海因斯著 / [英] 马修·泰勒编,刘宁宁译,梯·中信出版集团,2020年9月。

原作者 | [英]萨莉·海因斯

摘编 | 王青

不同文化中的性别多样性:从印度到墨西哥

西方的性别体系一直以来主要是遵循二元模式,男女两性被视为仅有的性别分类,同时女人和男人被认为根本上不同。环顾全球范围内的性别体系,我们了解到,其他地方情况并非如此。

历史上,数不清的族群的性别经验与只分男女的性别模式相异。譬如印度社会,性别多样性在其神话和悠久的历史中有着鲜活的传统。作家雅各布·奥格尔斯(Jacob Ogles)在《19位性少数印度教神灵》(19 LGBT Hindu Gods,2016)一文中指出:“几个世纪以来,印度教的文学、神话和宗教典籍以神性特征来挑战性别二元论。”值得一提的是,中性人社群长久以来都是印度文化的一部分。

关于中性人的史料记载包括可上溯至约公元2世纪(学界就此存在重大分歧)的《爱经》(Kama Sutra)中的相关描述,以及《罗摩衍那》(Ramayana,公元前300年)和《摩诃婆罗多》(Mahabharata,公元400年)。2010年塞雷娜·南达(Serena Nanda)的一项研究显示,中性人社群中的大多数成员出生时都被认定为男性,即便其中某些人是性别交叉者。她发现中性人生活在组织严密的社群中,形成了她所谓的一种“制度化的第三性别角色”。历史上,中性人被认为是无性恋者,以其神圣特质而著称,但是在当代印度社会,其中很多人靠从事性工作和某些宗教祈福祝祷活动来赚钱。2014年,印度在法律上承认他们为第三性别——尽管并非所有中性人都欣然接受这一分类。

图中的中性人群位处南亚,hijra一词被当地人用来指称跨性别者和性别交叉者。传统上他们是社会中备受敬重的成员,但如今许多中性人却在饱受歧视与贫困之苦。

还有一些文化同样认可不只存在两种性别。

在拉丁美洲的许多地区,“反串者”由来已久。历史上,他们被理解成既是男人也是女人,但是今天,就像印度的中性人,他们通常被视为第三性别。墨西哥萨波特克(Zapotec)文化中,“第三类”传统上被看作早于西班牙殖民体系中的第三性别,时至今日这个词有时被用作跨性别的同义词。“中间人”在某些波利尼西亚文化中有其传统地位,而在萨摩亚社会中,“第三类人”扮演着特定的文化角色;传统上,一个家庭如果缺少足够的女孩来辅助家务劳动,男性子嗣就会被抚养成“第三类人”,展现出男性和女性的双重特质。“人妖”指的是泰国和老挝的性别多样化者,性别多样性在中国、伊朗、印度尼西亚、日本、尼泊尔、韩国和越南都有文献记载。印度尼西亚有着世界上最大的穆斯林人口,那些出生时被认定为男性的瓦里亚人,公然地如女人一般生活。

2002年,在墨西哥胡奇坦市,一名跨性别女子与其男友喜结连理,胡奇坦是个接受性别多样性的母权制渔村。

在有关性别多样性的讨论中,很重要的一点就是将性别置于本地化的理解和习俗背景中。

举例而言,大量的性别多样化社群,像是祖尼人中的Ła’mana,winkte,alyhaa和hwamee,传统上就存在于众多美洲原住民部落中。这些社群中的成员最初被早期法国探险者称为“博达切”(berdache,这个法词语指的是男同性恋关系中更为年轻的一方),而后被殖民者更为广泛地使用。今天,他们一般而言更喜欢被称为英语中的双灵人,考虑到博达切的转义带有殖民性和贬义,双灵人是个更受欢迎的概括性词语。历史上,双灵人通常在部落中备受尊重,被视为经受了男女双重灵魂赐福的人,然而20世纪期间,来自欧美的和基督教的影响摧毁了这一传统。

2015年在印度尼西亚日惹的Syawalan传统节庆期间,瓦里亚社群的以为成员在涂脂抹粉。

性别多样化的混淆阐释:从同性欲望的化身,到性学理论中的“倒错”

20世纪末以前,人类学研究通常都将性别多样化的实践阐释为同性欲望的化身。

一些聚焦于美洲原住民性别多样化社群的研究,将这种文化传统解读为同性恋生活方式的体现,尤其是因为生物学上为男性但表现出女性特征的双灵人通常与具有男性气质的男人成婚,反之亦然。美洲原住民部落中的一些男同性恋和女同性恋成员选择将自己形容为双灵人,站到尊重另类的性或性别化生活方式的文化传统的行列中。其他一些转而将双灵人表现为跨性别文化的人类学家,已经质疑了将双灵人定位成同性恋先祖的做法。

然而“变性”是个相对晚近的西方概念。正如更加当代的阐释所提出的,双灵人有可能既不代表同性别的经验,也不代表跨性别的经验,而是表明在原住文化内部存在一种另类性别或性群体,而在西方却没有与之相对等的性别或性群体。

板湖社会福利社组织了“2014年中性人嘉年华”。图中两名中性人正在为游行做准备。

混淆性别多样化实践与同性恋非常常见,尤其是在西方文化中。

这种混淆部分地植根于这一事实,即性别与性倾向在许多社会都被视为紧密相关的。如果一位跨性别者选择从男性变成女性,但变性之后依然受女人吸引,以社会的眼光来看,这就不只是从男性变为女性,也是从“直的”变成了同性恋者—即便事实上她的性取向没有发生实质变化。

另一个因素或许是,在20世纪欧洲和美国的性学发展的早期阶段,对于人类性倾向的研究,也为理解性别多样化者开启了新途径。

在前工业化的欧洲,对性行为的管控就像对道德行为的管控,被当作一种宗教的或精神的议题,并落入教会的职权范围。性学标志着人们对于性倾向的理解摆脱了宗教和道德的框架,因为它成了科学探索的主题。整个19世纪,在社群中和法庭上,医生和科学家们成为有关性常态和性异常的举足轻重的教导者。哲学家米歇尔·福柯(Michel Foucault,1926—1984)在《性史》(The History of Sexuality,1976)中主张,这一时期针对性倾向存在一种根据类型和身份认同,而非行动与行为的重新界定。

《性经验史》,[法]福柯著,姬旭升译,上海人民出版社,1999年1月。

性倾向成了“我们是谁”的一个重要面向,而不单是我们做了什么。

思考性倾向的这类方式,反映了一种二元的生物学模式。性倾向以“正常”与“异常”的二元对立被分类;婚姻中生殖性的异性性行为就是正常的,其他性行为就被建构为作为对立面的异常。大量的性经验被病态化。易装与跨生活的性别经验起初是被放进类似同性恋的框架内来理解的。同性恋以及性别多样性被视为出于生物学上的缺陷而对异性恋作低级效仿。同性恋和肛交在历史上通常被判定为非法的或是被建构成非自然的,但是性学令其得以医学化、病理化,同性恋和性别多样性在医学上均被视为异常。

在性学的思维方式中,倒错(invert)的观念意义重大。

人们相信,性倒错表明了性别特质的某种天生的颠倒:男性的倒错会对传统上女性的爱好和着装有好感,反之亦然。这种看法见于著名性学家霭理士(Henry Havelock Ellis,1859—1939)的七卷本著作《性心理学研究》(Studies in the Psychology of Sex,1897—1928)中。据他所言,倒错表示“性本能因天生的体质异常转变为对同性的个体有冲动”。在相似的脉络下,性学家理查·冯·克拉夫–埃宾(Richard von Krafft-Ebing,1840—1902)于1898年将同性恋阐述为女性性倒错的结果,“男性的灵魂,在女性的胸怀下喘息”。早期性学将性别与性倾向视作内在相关的:男同性恋是有艺术天赋的、柔弱的;女同性恋也是有艺术天赋的、男子气的。

性倒错的概念很快就在社会上更为广泛地流行起来,并在文化表征之中清晰可见,拉德克利夫·霍尔(RadclyffeHall,1880—1943)的《寂寞之井》(The Well of Loneliness,1928)就是其中的典型。

1927年拉德克利夫·霍尔与“乔布里琪女士”乌娜·文森索在一起。霍尔最为人所知的是她的半自传体小说《寂寞之井》。其中描绘了性倒错这种19世纪对于跨性别和同性恋认同的合并。

小说讲述的是“倒错的”史蒂芬·戈登的故事:出生时被认定为女性的她渴望成为男孩,并在成长过程中变得更为雌雄同体,或曰中性气质,她还与一位名叫玛丽的女性发展出浪漫关系。就如小说所描述的,史蒂芬“憎恶她那有着强壮肩膀、小而紧实的胸脯和运动员般修长胁腹的身体。终其一生她都必须拖着这副身躯,就像在她的灵魂上强加了丑陋的桎梏”。霭理士在该书序言中写道:“这是第一部以完全忠实且毫不妥协的形式,将性别生活中的某一独特面向呈现出它的本来面目的英文小说。”

我们可以从这部小说中看到性学在两个重要方面的影响:一是女同性恋者即为倒错者的观念;二是将性别与性倾向混为一谈的方式。

这一时期,性学研究与事关非异性恋(或性别多样化)经验的文化形式被认为是下流的,且可依《1857年淫秽出版物法案》进行告发。出版方面,《寂寞之井》在英国依法被禁,审判时法官陈述道:“无论如何,我毫不犹疑地宣称这是一部淫秽的诽谤之作,它会轻易腐化那些手握它的人,这本书的出版有伤风化……”

性别多样化的实践在这一时期并不受法律管控,但是性别多样性被纳入了福柯提出的对“非常规”(peculiar)的性的医学化之中。

即便易装的习俗和跨性别表达由来已久,医学研究直到1910年才创造出“transvestism”(变装癖)这一术语,迟至1950年才发明“transsexuality”(变性欲)。

著名性学家马格努斯·赫希菲尔德机器伴侣在性学研究所的一次聚会上被拍摄下来,右二为赫希菲尔德,留着八字须,戴眼镜。

《变装癖者》(Transvestites,1910)是性学研究者马格努斯·赫希菲尔德(MagnusHirschfeld,1868—1935)的开创性研究,对变装的具体做法进行了分类。

在书中,他将变装定义为“穿着与其性器官所表明的性别明显不同的性别的外在装束的冲动”。霭理士也反对普遍存在的将对同性别的欲望与易装混为一谈的做法。

易装与跨性别生活经验已成为医疗干预的焦点,既包括诊断,也包括治疗。

正如前文所述,性别多样化或性别交叉(intersex)的个体在印度教文化和某些美洲原住民部落文化中,可以扮演某种独特的宗教角色。

古希腊神话也大量涉及雌雄同体、跨性别习俗和性别交叉;例如,阿芙洛狄忒——更常见的变体是被描绘为阿芙洛狄忒女神——的神像显示,他/她既有乳房也有阴茎。诸多当代资料足以表明,在祭祀阿芙洛狄忒期间,男人和女人会交换服饰和性别角色。

在宗教世界之外,戏剧中的易装史至少可上溯至古希腊时期,彼时男性演员同时饰演女人和男人的角色。日本的歌舞伎和元朝的中国戏曲都以易装为特色。在文艺复兴时期的英格兰,类似的情况也是真实存在的;莎士比亚的几部戏,包括《威尼斯商人》《皆大欢喜》和《第十二夜》,更是充分利用这一形式,让女性角色(一般由男性演员来扮演)穿着男性服饰—一种双重蒙骗。晚于莎士比亚一个世纪的16世纪初,上层男性穿戴精心装扮的服装、假发、化妆品和珠宝已是家常便饭。这般修饰并不意味着同性恋—如后来一般—而是代表财富和声望。

图为19世纪英国画家兼书籍插画师理查德·弗雷德里克·皮克斯吉尔的作品,描绘的是莎士比亚的喜剧《第十二夜》中奥西诺公爵和他的爱人薇奥拉(假扮成男孩)。在文艺复兴时期的英格兰,男性演员扮演女性角色稀松平常,薇奥拉的易装又带出额外一层纠葛。

历史上也有一些事例是女人穿上男装,像男人一样生活,为的是接近那些不向女人开放的专属男性的职位或消遣。

众所周知(但可能是虚构)的事例之一,就是中国北方的花木兰,据说她女扮男装为的是帮助年迈的父亲逃避兵役。在英国,汉娜·斯内尔(Hannah Snell,1723—1792)以詹姆斯·格雷(James Gray)之名加入皇家海军,并于1747—1750年参加了战斗。斯内尔因伤退伍,并获得军人抚恤金。在美国,爵士音乐家比利·蒂普顿(BillyTipton,1914—1989)去世后,人们才知道他的身体在生理上是女性。人们相信,蒂普顿在他成年生活的早期就已经决定,作为男人会拥有更多的机遇和成就。

社会内部给予这类实践的空间始终在变动。性史学家伊恩·麦考密克(Ian McCormick)已通过文献证实,18和19世纪间,被称为“molly house”(同性恋酒吧)的俱乐部为男扮女装提供了空间。20世纪20年代,几位有影响力的作家、艺术家和哲学家—包括弗吉尼亚·伍尔芙(Virginia Woolf,1882—1941)、拉德克利夫·霍尔和格鲁克(Gluck,1895—1978)—打扮成雌雄同体的样子,穿着当时中产阶级男性的服饰:西装、衬衫、马甲和领带,还有拷花皮鞋。

20世纪30年代起,西欧地区医疗技术的进步使得当时所谓“改变性别的”(sex change)手术得以实现,不仅跨性别生活和易装成为可能,生理上改造身体也有了可行性。

丹麦画家莉莉·埃尔伯(LiliElbe,1882—1931)是最先为公众所知的接受了变性手术(这是它现在的叫法)的跨性别女子,手术最初是在马格努斯·赫希菲尔德的指导下于德国进行的。身体改造只是有关性别的具身化与认同之看法的更广泛变革的一部分。

随着20世纪60年代进行手术变得更加容易,“变性”(transsexual)这个词语被大众化,用以描述接受过手术的个体。这一时期,美国对于跨性别经验的研究有所发展。哈里·本杰明(Harry Benjamin,1885—1986)的《变性现象》(The Transsexual Phenomenon,1966),罗伯特·斯托勒(RobertStoller,1924—1991)的《性与性别》(Sex and Gender,1968),以及理查·格林(Richard Green,1936—)与约翰·莫尼(John Money,1921—2006)合著的《跨性与变性术》(Transsexualism and Sex Reassignment,1969),就是最众所周知的例子。

莉莉·埃尔伯的肖像画,是由她的妻子、丹麦艺术家格尔达·韦格纳于1928年创作。

这些文本中显而易见的观念是,变性者被生在了“错误的身体”中。

手术被定位成恰当的治疗,以使身体与性别认同和谐一致。不变的是,人们依旧将性别多样性看成是病态的。

在《跨性别男性与女身男心者》(Trans men and FTMs,1999)一书中,跨性别男性作家杰森·克伦威尔(Jason Cromwell)将他对于变性相关信息的初步搜寻描述如下:“考虑到注射激素和接受手术的可能性,这项研究将会指出我的错误,除非我愿意承认自己脑子有病(精神错乱、神经官能症、人格分裂和妄想,还有抑郁和偏执的发作),并向手术致残屈服。”

尽管自20世纪初以来,对于性倾向与性别的看法经历了重大变革,然而经由性学建构起来的模式始终难以转变。对于性别和性倾向的理解继续纠缠不清,在许多当下的理解中,性倾向仍然与性别相关。

1950年,乔治·乔根森因在丹麦的一系列变性手术而离开了纽约。图中肖像作为示例表明了媒体对于变性“之前”与“之后”的故事的关注,今天依然如此。

比如说,社会生物学家西蒙·勒维(Simon LeVay,1943—) 曾提出“同性恋基因”(gay gene)理论,意指男人之间的同性取向是由大脑中某些细胞在大小上的差异导致的。迪恩·哈默(Dean Hamer,1951— )也从他的基因理论中提出一个关于性行为的生物学模型,声称同性恋男子比异性恋男子拥有更少的X染色体。这种将男同性恋行为与男性生物学性别的各个面向相联系的做法,暗示同性恋男子在基因上就比直男更加“女性化”。

同性恋男子乃“天生如此”(born this way)的观念,在性少数社群的某些圈子里备受欢迎,他们利用这一理论来驳斥歧视。

然而很多人反对这种性倾向的生物学模式,如同很多人反对性别的生物学模式一样。

20世纪40—50年代,美国性学家阿尔弗雷德·金赛(Alfred Kinsey,1894—1956)发表了“金赛性学报告”("Kinsey Reports"),提出性倾向是一个连续体。有些人坚定地处于其中一端(异性恋),或另一端(男/女同性恋),据他所言,许多人处于连续体上各不相同的点(双性恋)。他在《人类男性性行为》(Sexual Behaviour in the Human Male,1948)一书中提出,人们“并非表现为两个互不关联的群体—异性恋和同性恋。世界不会被划分为只有绵羊和山羊。分类学的基本原理就是大自然中几乎不会出现互不关联的类别”。

流动的性别与性向:性别多样性仍是富有争议性的话题

社会科学领域的研究也显示,性倾向是流动的,人们能够,而且的确在选择他们的性倾向。

社会学家琳达·加纳特(Linda Garnets)和安妮·佩普劳(Anne Peplau)2006年发表了有关女性性倾向的研究成果,女人的性取向是弹性的,而非固定的。她们认为,这是由生活阅历,社会与文化因素塑造的,具体包括“女人的教育、社会地位和权力、经济机会,以及对于女性角色的态度”等。从这一视角出发,性的认同、欲望与经验,可以在一个人的一生中不断变化,性别的认同和体验同样可变。

劳伦斯·拉里亚尔的《哦!金赛博士!》

性别和性倾向都可以被视作以“谱”的形式存在,或者可以说是两个相对独立却紧密关联的光谱。

然而,这种类比忽视了“无性恋”或“无性别者”的体验,这两个词语近年流行了起来。

无性恋取向很可能不是新事物,互联网令无性恋社群得以发展,其中最大的一个就是2001年成立的“无性恋宣传教育社群”,其目标是“令无性恋被公众接受和讨论,促进无性恋社群的成长”。由此,无性恋社群中有些人推动在性少数(LGBTQI)缩写词后面增加字母“A”,以使无性恋被视为一种性别认同。与此相应,“无性别者”这个词语被用来指称那些感觉不到自己具有某种性别认同的人。

阿尔弗雷德·金赛声称他的研究显示,人类的性倾向以光谱的形式呈现,而非同性恋与异性恋的二元对立。这些光谱告诉我们,性别的不同面向以相似的方式发生作用。如图所示的线性形象化依然适用于性别二元论,暗示着非二元的性别处于男性或女性的两极之间。

当我们把无性别者和无性恋认同—他们从定义上就是“在光谱之外的”(off the spectrum)——以及诸如性别流动和性别波动这类认同算进来,把性别认同和性取向当作人人殊异的一套复杂特征的组合可能会更为合理。个体特征可以“更女性化”“更男性化”,或两者皆非;抑或是“更偏异性恋”“更偏同性恋”,或两者皆非。一个人或许拥有许多“更加男性化”的性别特征,但也有一些“更加女性化”的特征(反之亦然),或是拥有一种均等的平衡或许多“性别中立”特征—与性倾向相关的特征也是如此。这些特征聚合在一起,形成了一个人的性别认同和性取向。随着有关这一议题的理解在不断增进,种类繁多的可能的组合有助于解释为什么近来描述性别认同与性取向的术语激增。

随着对于性别之复杂性的意识有所增长,性别会流动的观念越来越流行,并已进入英国和美国的名流文化中。女演员兼歌手麦莉·赛勒斯(Miley Cyrus,1992— )谈论到性别认同是会流动时断言:“(今天)你可以成为你想要成为的任何人。”在接受Out杂志采访时,赛勒斯进一步解释道:“我并不根据人们所说的那样去定义一个女孩或一个男孩,我想我必须这样去理解:成为一个女孩不是我所厌烦的,我只是被放进了那样一个盒子里而已。

女演员蒂尔达·斯温顿(Tilda Swinton,1960— )也抗拒将一个人定义为非女即男,她在近期的一次采访中说道:“我不是很清楚我是否真的可以说我曾是个女孩—很长时间以来我在某种程度上是个男孩。我不清楚,谁又清楚呢?这是会变化的。”澳大利亚女演员兼模特鲁比·洛斯(Ruby Rose,1986—)有过类似的说法:“我的性别是相当具有流动性的,我感觉我每天都以一种较为中立的性别醒来。”

图为1971年英国音乐家大卫·鲍伊(David Bowie)与妻子安吉(Angie)和三周大的儿子措韦(Zowie)。

“老虎乐队”(Le Tigre)和“男人乐队”(MEN)的成员JD·萨姆森(JD Samson,1978— )说自己是“后性别者”(post-gender),还发表了女性或是男性的性别二元论已经过时的论调。不仅是年轻人在明确表达自己的性别会流动:例如,喜剧演员埃迪·伊扎德(Eddie Izzard,1962— )说自己是“一个完全的男孩外加半个女孩”,艺术家格雷森·佩里(Grayson Perry,1960— )时常展现他人格中作为第二自我的“克莱尔”的一面,音乐家皮特·汤申德(Pete Townshend,1945— )曾说,“我了解作为一个女人感觉如何,因为我就是个女人。我不愿只是被划分成一个男人。”在英国、澳大利亚和美国之外,名人们也在明确表达非二元论的性别认同,包括巴西模特Lea T(1981— )和加拿大作家雷·斯庞(Rae Spoon,1982— )。性别多样性虽然越来越受到认可,但它仍然是个充满争议性的话题。

值得一提的是,儿童中的性别不适已成为引发医学关切的议题,获得了文化上的关注,并激发了讨论。

尽管并非所有儿童都遵从或内化性别陈规的约束,那些没有与性别化规范行为一致的孩子会经受与同龄人的隔离,或是被老师、家长斥责。这会导致年轻人低自尊,甚至做出自残甚至自杀的行为。比如,慈善组织石墙(Stonewall)的一份报告指出,80%性少数年轻人曾经自残,并在遭受欺凌后企图自杀。他们也更容易无家可归。

位于伦敦的性别认同发展服务机构(The Gender Identity Development Service,GIDS)致力于为忧虑自身性别的儿童提供咨询服务。1982年,GIDS成立当年就有两例转介。2015—2016年,被介绍来接受援助的大概有1400人,是前一年的两倍。其中近300人是12岁以下的儿童。在加拿大,至2016年,那些想要被接受为与出生时认定的性别相反而向家庭法院提出申请的年轻人,数量增长了600%。文化上的可见和变化中的社会态度意味着,家庭、学校和儿童自身对于性别多样性有了更多了解。

图为2004年《卫报》“海伊文学节”上的克莱尔,她是特纳奖得主、艺术家格雷森·佩里的女性人格。他自童年时期就开始易装,后来克莱尔的表现方式越来越夸张。

例如在瑞典,基于性别多样性的反歧视政策促使性别中立幼儿园应运而生,这类幼儿园对于他们教育的所有孩子都采取非性别化的态度。内含性别陈规的书籍是不被采用的,所有孩子都被鼓励以同等身份参与所有活动,非性别化的代词“hen”在这里就和“he”(他)或“she”(她)一样常见。这种方式得到了儿童性别认同领域的几位专家的肯定,包括GIDS的专家。然而承认儿童的性别多样性这一小步也引发了巨大争议。

一方认为,孩童天生就是性别多样的;只是社会将性别二元体系强加在他们身上。从这一立场出发,越来越多忧虑自身性别的儿童被转介给援助服务机构,这可以被理解成一种期待已久的征兆,性别多样化的儿童如今被给予了他们所需的关注。

换句话说,儿童作为一个整体没有变得更容易成为跨性别者。然而,跨性别的儿童却不用再忍受沉默的煎熬了。

照片出自荷兰摄影师莎拉·王(Sarah Wong)尚在创作中的系列作品,题为《由内而外:跨性别儿童肖像》(Inside Out:Portraits of Cross-Gender Children)。

从另一方的立场来看,担忧也有其理由。

有些人认为,儿童对于这些议题还无法形成成熟的见解,因此强烈反对儿童会认同性别多样化的思想。西悉尼大学的儿科教授约翰·怀特霍尔(John Whitehall)提出,性别焦虑症的诊断约等于儿童虐待。这是“对儿童身心的严重侵犯”。在美国,曾被特朗普总统提名的大法官候选人杰夫·马蒂尔(Jeff Mateer)在相关讨论中曾坦率放言,跨性别儿童是“撒旦计划”的一部分,这令他声名狼藉。

原文作者 | [英]萨莉·海因斯

摘编 | 王青

编辑 | 王青

导语部分校对 | 刘军

来源:新京报