陈姵瑄

1、导语

三茅真君,为茅山道教上清派祖师,相传是西汉时期修炼且得道于茅山的三位兄弟。我一直很好奇,身世经历和形象都较为单一且符号化的三茅真君是如何维持其信仰地位,甚至成为茅山道教标志性的文化象征。为了解答此疑惑,我尝试从以三茅为主角的《三茅帝君宝忏》入手,排除宗教形而上的抽象思维,直观分析版本信息及叙事组成结构,了解三茅形而下的信仰建构办法。

图1 三茅真君圣像:大茅司命君(中)中茅定录君(右)小茅保命君(左) 绘真堂绘制

2、版本情况

我在研究三茅真君信仰叙事的过程中,曾多次前往茅山考察,非常感谢多位道长、老师们的分享,使我有机会深入地认识这片充满文化底蕴的洞天福地。茅山道院的杨世华道长更是倾囊相授,不断提供各种所见所闻,丰富晚辈的知识与眼界。其中,便包含这部《三茅帝君宝忏》。

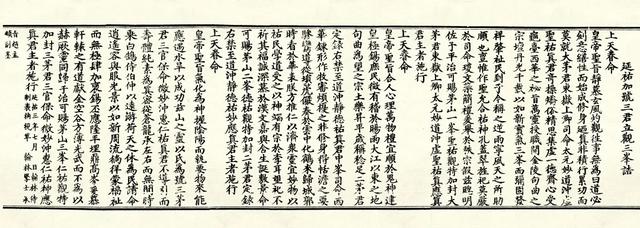

民国十三年(1924年)由上海谢文益印行的石印本《三茅帝君宝忏》,是目前可见最早的《三茅宝忏》版本,共一册,封面左侧署“三茅帝君宝忏”,下方小字书“民国第一甲子孟夏”“月庐居士敬题”;扉页中央大写“三茅宝忏”,右侧写“太岁甲子孟夏月付印”“上海望平街谢文益印行”,左侧写“杭州万善宏济社、上海恤缘坛刊送”;扉页之后有四面分别为王灵官画像、三茅真君画像和乾隆二十六年南林蒋大治执笔的“三茅真君经忏序”。卷末则有同治年间大茅山元符宫隐仙楼弟子张鹤峰对三茅经忏内容复现历程的说明,和龙泽厚于民国十三年(1924年)撰写的两篇跋文。正文除了忏文以外,还收录“三茅真君经诵仪”“九天灵宝金华冲慧度人保命茅君真经”“三茅真君宝诰”“三茅真君垂训文”“祖师九天司命三茅真君灭罪宝忏”等经文,整体卷本宛如三茅科仪的“合集”。

关于《三茅帝君宝忏》的版本参照对象存在许多争议,龙泽厚即在跋文中质疑茅山道士张鹤峰刊印的《三茅帝君宝忏》内容的完整性:“惟印宫隐仙楼道者张鹤峰……同治甲子,江南克复……觅失所在,乃默记而录出之。此其中字句,未必无讹脱。”我们由卷本记载的三个时间段得知,此部宝忏从清乾隆二十六年(1761年)到民国十三年(1924年)间至少刊印增补过三次,再加上卷本的“合集”形式,目前仍无法确定现有内容是否与原初本一致,仅能保守推论此部宝忏汲取乾隆、同治年间刊刻的出版信息及经忏内容。

不过,即便参考版本存在问题,我们也可通过叙事内容窥测文本对三茅信仰的建构方式。

图2 《三茅帝君宝忏》封面、扉页和书影(1924年版,茅山道院藏)

3、神仙团队的信仰建构

学者陶金曾在《江苏茅山<三茅宝忏>圣位小考兼探<真诰>中的洞天选仙机制》(未刊稿)中指出三茅兄弟掌管的是一个选仙机构。而在《三茅帝君宝忏》“志心朝礼”的环节中,可见一份人数多达九十位以上的仙职名单(后简称“仙职名单”)。假如我们不涉及任何道教上清派思想、教义等内容,单纯分析仙职名单表面的神灵工作分配,也能够看出茅山道教有意通过神灵机构来强化三茅的信仰地位。

关于《三茅帝君宝忏》的仙职名单,可以归纳出八项较明确的机构组成:三茅家族、句曲仙真、四岳仙君、童初府仙君、定录府仙君、保命府仙君、司命府仙君、地方民间神灵,其余独立称号的仙真此处暂且不论。这份名单至少结合了五种构建信仰的元素。第一,透过展示三茅及其家族成员,宣示该选仙机构主要由茅氏兄弟管理;第二,聚集大量冠以“句曲”之名的仙真,彰显机构的地域性;第三,点出四岳仙君之名,包含“东岳上真司命仙君”,间接显示大茅君崇高的职掌地位;第四,为三茅兄弟设置部门,明确三人各自所行之事;第五,纳入地方民间神灵,框定茅山神灵的管辖范围。此名单试图将茅山诠释为一座人员庞大的选仙机构,并安排三茅兄弟分别掌管司命府、定录府和保命府,以此巩固和具象化神灵的信仰定位。

元代刘大彬《茅山志》间接透露三茅兄弟各自掌管的部门有高低之别:

今敬授盈位为太元真人,领东岳上卿司命神君……今屈宰“上卿”,总括东岳,又加“司命”之主,以领录图籍。给玉童玉女各四十人,以出入太微、受事太极也……咸阳茅固……受名当仙。位为“定录”,兼统地真。使保举有道,年命相关。勤恭所莅,四极法全……盈、固弟衷,挺素该清……今屈司“三官”,“保命”建名,总括岱宗,领死记生。位为地仙,九宫之英。劝教童蒙,开导方成,教训女官,授诸妙灵。

小茅君茅衷掌管“保命府”为进入三茅选仙机构的首要阶段,负责筛选有资格成仙的人。所有亡者在死后会先至保命府接受审查,符合修仙资格者会留于保命府修炼,等到完成修炼后,会进入到中茅君茅固的“定录府”,此部门会对培训过的“预备仙人”再进行一次全面审核,合格者会定于不死之录中;最后到大茅君掌管的“司命府”统领记载应得仙位者姓名的“录籍”,便完成一次仙真认证。我们还能由三个部门各自所记的仙真人数,印证其层层递进且有高低位阶之分的审核机制。其中保命府人数最多,为十一位,定录府为四位,到了司命府就仅剩两位。人数越多的部门处理的事情越细致,人数最少的部门只负责最后的公示环节,由地位最高者宣布结果。充分显示茅山道教利用团队的组织形态,建立一个以三茅兄弟为首的选仙机构,并依据三人在道教中的仙真位阶设置相应阶级的管理部门,明确化神灵的信仰地位和职掌内容。

4、扶乩与经忏结合的信仰建构

龙泽厚(1860-1945年),字积之,广西桂林人,因为师从康有为(1858-1927年)而有机会频繁接触茅山道教。据《康南海自编年谱》记录,康有为在历经革新挫败后,于民国五年(1916年)(五十九岁)隐居茅山松风阁,并在民国八年(1919年)将母亲劳太夫人和胞弟幼博的遗体移至茅山积金峰下的青龙山安葬,可见康氏对茅山的特殊感情,进而影响龙泽厚。清代陶保晋《茅山游记》即记到龙泽厚于民国十三年(1924年)在茅山印宫举行过一次扶乩活动:

甲子春,阳历五月八日,由南汤山别业启程,舆行三十五里抵句容城,宿于华阳旅馆,谒郭培中世丈……次晨即乘舆偕行……往印宫……参观灵学会乩坛,知为龙积之先生所发起,开沙一次,即中止焉。

从康有为、龙泽厚、陶保晋等人莅临山中的情形得知,民国时期茅山道教的发展与文人、商贾、政要有密切关系,其中,“开乩宣化”是后者接触信仰的方式之一。我们暂且不论社会人士接触道教复杂的现实动因,仅通过龙泽厚为《三茅帝君宝忏》撰写的跋文,分析民国时期如何以集体扶乩形式建构三茅信仰,并借由宝忏形式传播。

龙泽厚在民国十三年(1924年)四月初六时,先为《三茅帝君宝忏》写了一篇跋文,认为此部宝忏的内容是以扶乩形式写成:

其端有乾隆间南林蒋大治一序,亦不言其所由来,以予观之,盖鸾笔化笔乩沙示现者耳。

同年,他又补写了另一篇跋文,指出:

今年二月十四日,常州清凉寺灵宝天尊降乩传秘笈诰命,中有三茅司命帝君之称,则加封帝君矣,读者自应于诵诰称号之时改诵“真”字为“帝”字。谨此奉告。又上年上海道院奉无极老祖加封茅濛为肇化通玄神,茅偃为元化显玄神,茅熹为初化光玄神,茅祚为孕化灵化神,茅盈为司命太真神,茅固为定录上真神,茅衷为保命至真神,各道院均设位奉祀,是则又宣称为神君矣。

关于道教“灵宝天尊”下降常州清凉寺加封道教神灵三茅真君及其祖辈一事,我们未见载于正统道教文献当中,推测此些封号应未被正统道教所承认,且不排除道教神灵下降佛教寺庙的现象可能与民间信仰有关。不过碍于具体证据多已损毁或未见记载,我们仅能指出此特殊现象、剖析其表面形态。

从龙氏的两篇跋文得知,当时上海道院与常州清凉寺皆以降乩神授的方式构建三茅信仰,在短短三年内,两次降神为三茅及其祖辈升官升职,可见民间百姓塑造神灵信仰的积极性。

事实上,道教三茅信仰的成形与发展,早在东晋时期就与神启密切联系,《真诰》即是显著的例子。《真诰·真经始末》中记到:

伏寻上清真经出世之源,始于晋哀帝兴宁二年太岁甲子,紫虚元君上真司命南岳魏夫人下降,授弟子琅琊王司徒公舍人杨某,使作隶字写出,以传护军长史许某并(弟)【第】三息上计掾某某。

我们以引文为基础,观察元代刘大彬《茅山志》记录的上清派历代宗师,第一代太师为魏华存,即引文中下降的南岳魏夫人;第二代玄师为杨羲,即通灵人杨某;第三代真师与第四代宗师许谧、许翙为修道之人许氏父子,由此推测上清派有意将与三茅真君有过接触的角色(可能实有其人)纳入道派传承的人员体系,以强化三茅真君仙真身份及其降诰行为的真实性。

虽然民国时期的两次降乩并非三茅真君亲自降授,但操作手法与《真诰》相同,甚至还提升祖辈身份,更以高品阶的“帝君”之称加封三茅,无疑为神灵增添其神圣性。对此,我们归纳出两种信仰叙事的构建形态:

1.祖辈加封:即通过加封三茅祖辈(次要)的神性位阶,间接提升主神三茅(主要)的信仰神圣性。在《云笈七签》或《三茅延生赐福宝忏》中三茅祖辈的称号皆以生前职位命名,如:“圣曾祖长平功侯茅真君”“圣祖德信侯茅真君”“圣父汉隐士茅真君”。《三茅帝君宝忏》跋文则不同:

上海道院奉无极老祖加封茅濛为肇化通玄神,茅偃为元化显玄神,茅憙为初化光玄神,茅祚为孕化灵玄神,茅盈为司命太真神,茅固为定录上真神,茅衷为保命至真神,各道院均设立奉祀,是则又宜称为神君矣。

引文除了借神灵之口,强化封号的神圣性之外,还借鉴以家族显赫为荣的世俗观念,彰显三茅家族的仙真地位,并平衡三茅和祖辈间的身份位阶。

图3 杭州紫阳小学院内南宋三茅真君摩崖造像(左)(李梦嘉/摄),晚清时期北京东岳庙茅君殿内茅君造像(右)(Stéphane Passet/摄)

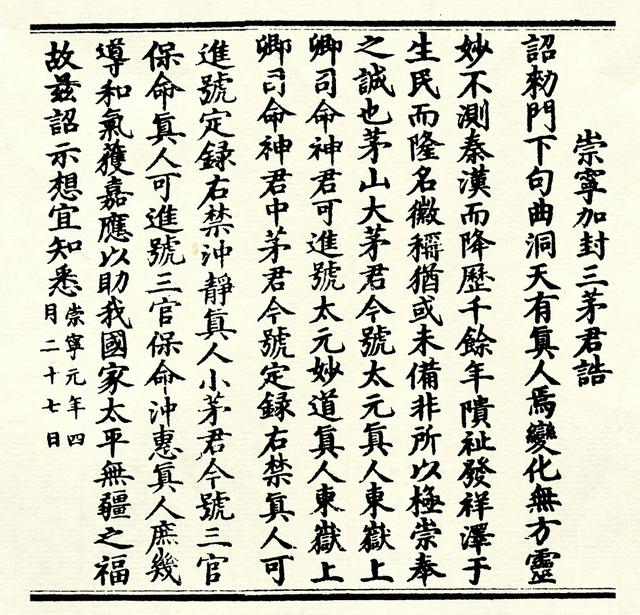

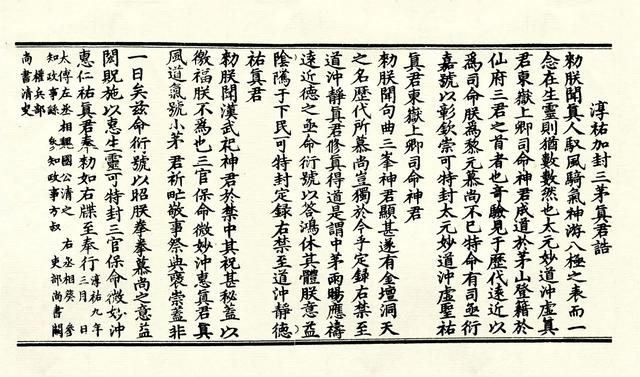

2.主神加封:由于三茅的职能较模糊,需利用“加封”神灵称号以巩固信仰地位。加封者主要分为两种,其一,神灵加封,即由神灵扶乩下降赐予封号,民国十年(1921年)上海道院、民国十三年(1924年)常州清凉寺的加封即属此类,相似者还可见于《神仙传》《墉城集仙录》等;其二,帝王加封,即由帝王亲自下旨册封,从“崇宁加封三茅君诰”“淳佑加封三茅真君诰”和“延祐加号三君立观三峰诰”得知,宋元时期三茅曾三次受帝王加封。

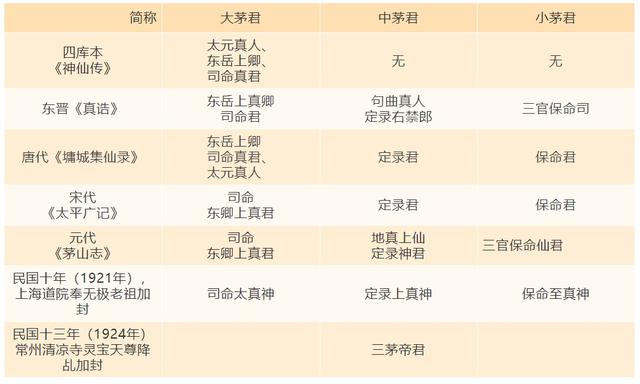

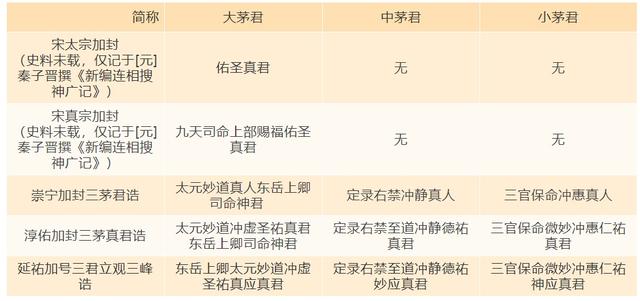

我们统整三茅历来的神灵和帝王加封称号,制成以下两表:

表1 神灵加封三茅称号变化表

表2 帝王加封三茅称号变化表

由表2发现,帝王多以“德行”之词汇加封三茅,如“德祐”“仁祐”,间接显示君主对神灵信仰除尊重之外,仍有忌惮,深怕有心人渲染神灵,过分抬高神圣性,进而威胁君王的地位。而民国时期的两次神灵加封已摆脱帝王时代的束缚,再加上“降乩”行为本身具权威与神圣感,使加封三茅时无需再强调他们的修道精神,可直接提升其现实地位。

图4 北宋《崇宁加封三茅君诰》(道藏本《茅山志》)

图5 南宋《淳佑加封三茅真君诰》(道藏本《茅山志》)

图6 元代《延祐加号三君立观三峰诰》(道藏本《茅山志》)

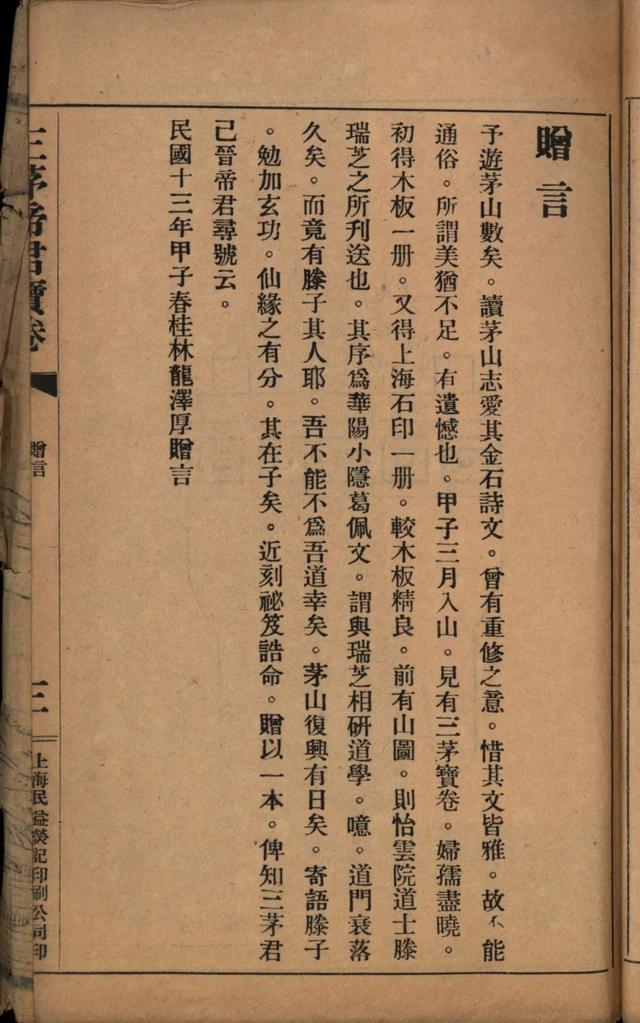

此外,我们注意到近代中国(1840-1949年)民间频繁出现“扶乩活动”,且作为道院劝化百姓的常用形式。我认为民国时期上海道院由无极老祖降乩赐封三茅及其祖辈一事,很可能是受到当时民间宗教、民间信仰的风气影响,为延续三茅信仰提供有效方式。而龙泽厚则利用宝忏的宗教性与传播功能,将扶乩信息写于宝忏卷末,公告世人。通过信仰类文本宣神灵信息是一种典型的传播方式,不论是经、忏还是宝卷,这些物品(包含外在文本与内在内容)本身具有神圣性,信徒认为透过传抄、印送这些内容能向神灵祈福许愿。且携带方便、容易传抄复制,拥有高效的宣传优势。除了正文以外,刊印者或宣传者所写的任何文字,同样能为三茅信仰起到建构效果。龙泽厚在民国十四年(1925年)上海民益熒记印刷公司出版的《三茅帝君宝卷》即明确说到:

甲子三月入山。见有三茅宝卷……则怡云院道士滕瑞芝所刊送也……茅山复兴有日矣……近刻秘笈诰命。赠以一本。俾知三茅君已晋帝君寻号云。

图7 1925年《三茅帝君宝卷》赠言(上海图书馆/藏)

龙泽厚积极传播三茅加封“帝君”事,甚至在《三茅帝君宝忏》正文还可见手写“民国始甲子二月十四日奉(降鸾于毘陵清凉万寿寺)灵宝天尊谕曰,三茅帝君以下,凡见真君均应读为三茅帝君”的内容。

图8 1924年《三茅帝君宝忏》正文(茅山道院/藏)

5、小结

我们深知,所有洞天福地的形成,不仅是自然条件的展现,其背后更是依托着丰富的人文历史,可以说“洞天福地”与“文化”始终是相辅相成。而发展已千余年的茅山道教,其前人构建的上清派人生观、宇宙观,无疑相当庞杂,绝非仅是分析几部经卷叙事就足以穷尽,甚至理解通透的。即便对于本文所要解决的核心问题——三茅真君如何维持其信仰地位?我们也仅是通过其中一种分析视角,提出前人建构文化的可能方式。

本文尝试直观剖析《三茅帝君宝忏》的文本叙事结构,指出三茅真君除了通过各种形而上的思想内涵来巩固其信仰地位之外,还利用“组织神仙机构”“扶乩(神启)”等方式来明确三茅的信仰定位。可见,前人在不断将各种教义思想寄托于三茅真君的同时,也意识到茅氏兄弟的分量是否能支撑起这些内容,遂通过各种“空间”“叙事”等建构办法,以保证其信仰身份的必然与神圣性。此外,我们从龙泽厚提及的《三茅宝卷》、佛寺加封道教神灵封号等内容,间接得知民国时期茅山道教与民间信仰之间存在微妙的互动关系,为相关研究提供宝贵的线索。

陈姵瑄,来自台湾台北,北京大学文学博士,现为扬州大学文学院博士后,主要研究领域为民间文学。长期关注民间信仰类文艺叙事,撰写与发表《三茅叙事在文献中的形态流变》、《九天玄女:作为信仰符号的伴生策略》、《民间信仰“赛社”“香会”的身份认同和精神实践——以北京妙峰山、山西潞城贾村碧霞宫为例》等论文。

责任编辑:黄晓峰