1988年,“丰县八孩女子”还叫做小花梅,她被桑某妞以“治病、嫁个好人家”为名拐离家乡,又被人层层转卖到了徐州丰县。

其实在八九十年代的苏北,多的是小花梅这样的女孩,当时的苏北甚至流传着“七十年代靠知青,八十年代靠云贵川”的“谚语”。

(图片来源于网络)

就在徐州隔壁的宿迁市泗阳县,还曾经出现过一座被称为“拐卖妇女第一村”的村落,人贩子有层层“代理”,将500多名无辜妇女像货物一样“批发”给附近村子。

然而从发现这座村子的秘密,到彻底铲除拐卖集团,泗阳县花了整整7年。

01

“苏北最大的人口批发市场”

1993年9月2日的夜晚,泗阳县民警抓获了三名正在交易的人贩子,当场解救出被拐来的云南大学生小杨,又顺着人贩子提供的地址,快速救出了她的同班同学小李。

这起被迅速破获的打拐案,让民警们发现了还有更多来自云南和贵州的女孩,都消失在这小小的泗阳县。

警方马上开始着手调查,但抓捕和营救工作却困难重重,等到最后将当地庞大的拐卖集团绳之以法,已经到了2000年。

-示意图-

(图片来源于网络)

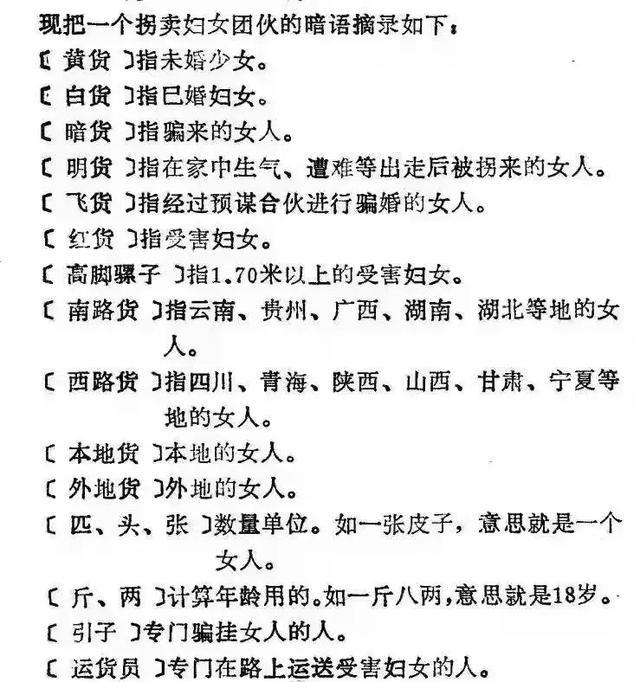

众所周知,单个的人贩子好抓,但想要将整条“人口贩卖产业链”一网打尽却很难,因为他们的组织结构比一家普通公司还“严谨”。

“拐”和“卖”严格分离,物色目标、中转运输、窝藏女孩、联系买主都是不同的人,将无辜女孩像货物一样层层运输,过程跨越大江南北。

那时,在一些光棍多的农村,还会形成大的“中转站”,一道贩子把女孩送到这里来,由“中转人”安排窝藏和倒卖,附近十里八乡的二道贩子、三道贩子都来这里提货。

在90年代的泗阳县,就存在这么一个“拐卖中转站”。

-《古老的罪恶》封面图之一-

(图片来源于网络)

来安乡姜集村的郑氏兄弟,是周边县城的人贩子圈里数一数二的人物。

老大郑明月掌握着贵州和云南两地的“人脉”,只要2000块就能“收购”一个活生生的女孩,再卖出去的时候最高价能到6000块。

巨大的利益,让郑家成了典型的“家族式人贩子团伙”,不止三兄弟,连他们的妻子也参与其中。

(图片来源于网络)

不久后,郑氏兄弟的拐卖团伙就有了“集团化”和“网络化”的特点,家人、亲戚、邻居、朋友都是他们销售网上的节点。

全村100多户人家,除了一家开店的和一家当老师的,人人都有家庭成员参与其中。

没过几年,姜集村就出了名,那时当地人称“小香港”。

云贵两省的人贩子会将拐来的女孩主动送到这里,周围县乡的三道贩子、四道贩子也会主动前来这里“提货”。

(图片来源于网络)

一个普普通通的村庄,一点点成了《检察日报》报道中的“苏北最大人口批发市场”。

这句话的可怕之处,就在于当时苏北的“人口批发市场”不止姜集村一个。

02

贫穷造就的“大拐卖时代”

浙江省社会科学院社会学研究所所长王金玲,曾深入研究过拐卖妇女的问题,据她所说:

“1985年、1986年以后,江苏逐渐成为被拐卖/骗妇女/儿童的重要买方市场,云南籍妇女/儿童由拐卖/骗这一途径流入江苏的现象迅速增加,至1988—1990年形成高峰。”

-电影《盲山》剧照-

(图片来源于网络)

在当时,被拐妇女大部分都出自云贵川,而她们的最终归宿往往是河北、河南、山东、安徽北部和江苏北部。

八九十年代,苏北地区经济条件差,交通不便,这里的农村人普遍受教育程度低,穷苦一辈子,唯一的目标就是传宗接代。

长期重男轻女,使女性被普遍视为一种资源,也导致了男女比例失调。

(图片来源于网络)

四川社会科学院的一名研究者曾根据1990年的人口普查资料推算,认为当时全国农村人口中男性比女性要多2000多万,主要分布在贫穷地区。

而在1985-1990这五年里,从农村迁入城市的妇女有134万,迁入镇的又有65万,然而迁入农村的妇女却只有几万人,何况可能还有成千上万的农村女性户口在农村,人却长期在城镇工作生活。

(图片来源于网络)

在这样的背景下,农村娶老婆的“成本”越来越高,结一次婚至少要5000块,儿子越多的家庭花的就越多。

因此穷困人家或者身体有残疾的男方,基本很难娶到当地媳妇,光棍越来越多,从外地“买老婆”就成了一项常规操作。

如此一来,在当时更穷困的云贵川地区就成了苏北的“货源地”,当时有句顺口溜叫“只要云南在,不怕没后代”。

(图片来源于网易数读)

那个年代,在云贵川地区,由于一些地方比较偏远,地理条件不好,导致当地人普遍贫困,在重男轻女的大环境下,女孩更容易被轻视,缺少关爱,通常比男孩更早辍学,过早地担负起赚钱养家的责任。

所以这些女孩倾向于向外寻找出路,要么嫁到好地方,要么找份好工作。

而很多人口拐卖的起始点,就是老乡的一句“带你找工作”。

(图片来源于网络)

比如文章开头被警方解救的云南女孩小杨,原本就是云南某大学的学生,1993年8月25日的下午,她和同学在昆明逛街,被两女一男以做生意为由骗到昆明北站的一间旅社,3天后其中一名女子带她们坐火车前往南京,火车上还有一男一女接应。

等到她们发现这伙人是人贩子时,什么都太晚了,她们已经被迫坐了几十个小时的火车转汽车,来到了江苏北部的泗阳县,在郑氏集团的中转下即将被卖掉。

-1991年被拐卖的四川女孩曹小青案件还原-

(图片来源于网络)

03

被解救,不是“拐卖幸存者”的终点

在那个年代,要是哪家一夜之间突然多了个年轻媳妇,村里的亲戚邻居一点也不奇怪。

他们非但不觉得“买老婆”犯法,反而认为是“成人之美”,是大好事。

当时,在被拐人口流入地,很多村委会、村干部甚至都会积极参与到人口拐卖中来,普通村民即使不参与也通常是漠然以对。

如果有警方来救人,村民要么将被拐妇女支走,要么集全村之力阻挠解救工作。

-电影《盲山》剧照-

(图片来源于网络)

即使良心未泯的村民进行举报,乡镇派出所对人贩子的处罚也止于罚款,给钱就放人,对买家更不会有什么处罚,甚至还会有黑警对人贩子进行包庇,给他们通风报信。

在当时,原泗阳县治安大队的葛珠和就是郑氏兄弟的“保护伞”,多次为郑氏兄弟“服务”,陆续收取贿赂1万元。

在一次抓捕行动中,葛珠和不仅帮助郑氏兄弟逃脱法网,还贴心地给他们安排上了食宿。

因此想要彻底铲除当地拐卖团伙,解救被拐妇女,实在是难上加难。

-在2000年全国打拐行动中牺牲的烈士赛因巴雅尔-

(图片来源于新华社)

尽管过程曲折,但在2000年,警方终于将郑氏集团连根打掉。

这起特大拐卖妇女案的卷宗有15000多页、800余万字,都是被郑氏集团卖掉的500多名无辜女孩的血泪史。

仅在拐卖的“中转”过程中,很多女孩就遭到了二道贩子、三道贩子、中间人的“先奸后买”,受尽凌辱,痛苦不堪。

最终,有359名女孩被专案组救出了苦海,但对她们来说,被解救并不是故事的终点。

(图片来源于网络)

2004年,“华东五省云南/广西籍被拐卖或拐骗者流入地个案研究”项目组,在华东的五个拐卖人口流入地:浙江、江苏、山东、安徽、福建,与多名被拐卖的女性进行了面对面的访谈。

其中在江苏接受访谈的,是6个被拐卖到徐州的女性,她们都留在了当地,留在了“买家”身边。

很多“买家”会对被拐女孩百般折磨,在她们生下孩子前,都不会让她们有自由行动的机会。

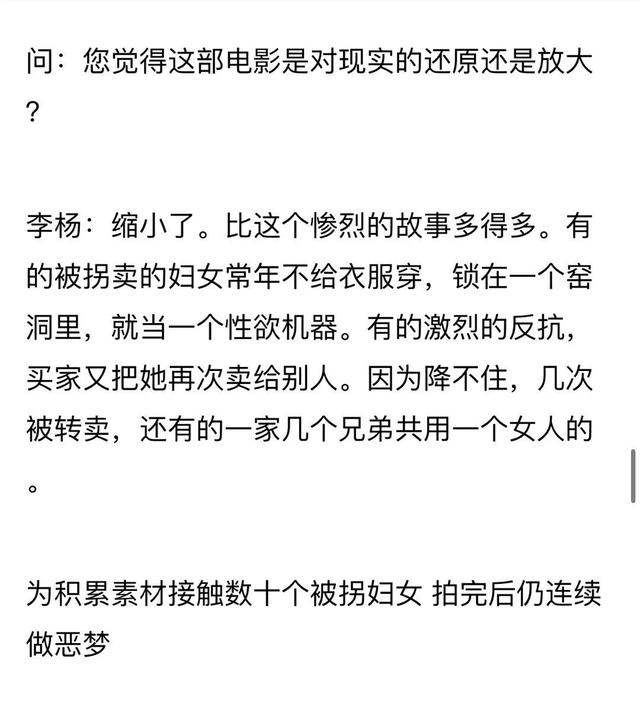

-《盲山》导演李杨的一段采访-

(图片来源于网络)

而一旦有了孩子,多数女孩就“认命”了,而这桩建立在违法犯罪事实上的“婚姻”也变得天经地义了。

即使后来与外界恢复联系,回到娘家,“买家”也会以孩子为要挟逼她们回来。

有的娘家甚至会劝她们既然已经有了孩子,那就跟人家好好过吧。

-电影《盲山》剧照-

(图片来源于网络)

但无论被拐妇女是否留下,是否与“买家”生育子女,都无法改变“买家”的违法犯罪行为。

在郑氏兄弟被抓后,同村的王立华也没能逃过法律的审判。

73岁的王老太太花6000块,为三儿子买了一个19岁的媳妇。入夜,女孩拼命反抗,王立华亲自带领儿女将女孩按住,让儿子实施强奸。

-电影《盲山》剧照-

(图片来源于网络)

最终,王家一家七口,五个被以涉嫌强奸罪、一个被以涉嫌收买被拐卖妇女罪的罪名被捕入狱。

在近乎“家家都有人贩子”的姜集村,王家不是个例。

打拐行动过后,姜集村空了很多,不少家庭只剩老人和孩子相依为命,流泪等待。

04

活生生的悲剧仍在延续

2001年2月2日,以郑氏兄弟为首的四名主犯被依法枪毙,一直为他们提供庇护的泗阳县干警葛珠和也被逮捕。

21年后的今天,“丰县八孩女子”事件让我们意识到,虽然郑氏集团被连根拔起,但在其他地方,人口拐卖的悲剧至今还在延续,还有很多被拐卖的女孩,生活在某个偏僻农村的角落,没有被发现。

她们也许已经“认命”,也许已经在日夜折磨下精神失常,也许被铁链绑在家里。

-网传另一位被拐卖来的钟某仙-

(图片来源于@我是落生)

江苏省调查组的通报也许能够解决小花梅的困境,但我们更希望能够以此为契机,清查类似事件,改变部分地方对拐卖人口“司空见惯”的现状。

人贩子和包庇他们的黑警固然是“恶”,但当地对“突然冒出来的媳妇”熟视无睹的人何尝不是“恶”?

(图片截自知乎)

只有加强对“买家”一方追责,才能让他们意识到这件“从来如此”的事,是严重的违法犯罪。

活在21世纪的人,总不能还跟八九十年代一样缺乏法律意识,否则总有一天,法院和监狱会给他们补上这一课。

参考资料

探访江苏泗阳“拐卖妇女第一村”

中国头号拐卖妇女案六名主犯被判死刑

中国最大拐卖案牵出案中案一干警庇护罪犯被逮捕

摧垮“拐卖专业村”

在徐州,6位被拐卖女性的人生

拐卖妇女儿童犯罪的现状与思考——以江苏省淮阴市为例

解放以来中国农村人口性别比发展变化的特征和原因

打拐情长路更长