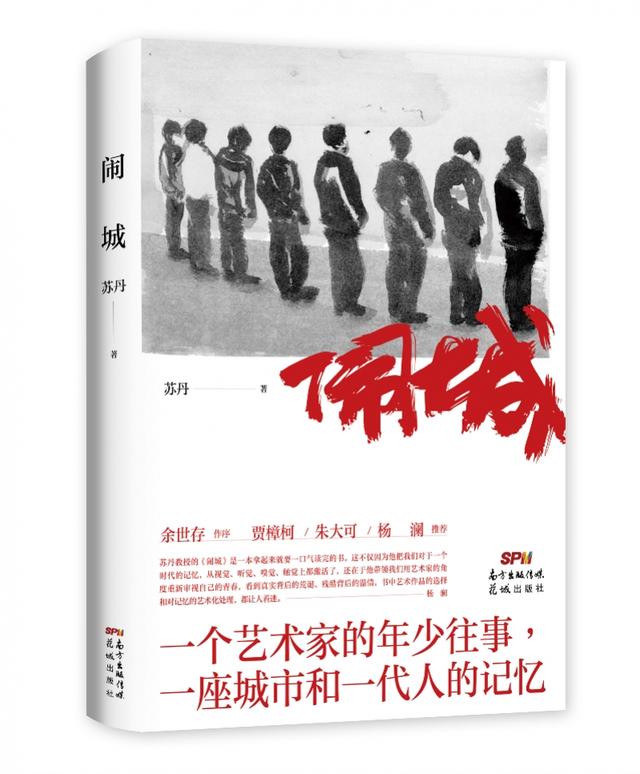

九朝古都太原,古称晋阳。这座城市历经坎坷,屡次被“闹”毁,又屡次“闹”重建。近日,艺术家、清华美院教授苏丹的《闹城》以强劲的势头出现于人们的视野。

《闹城》是苏丹所写的一部图文对照的个人口述史,它的背景是新中国成立后的强国梦和工业化建设,以山西太原为地域载体,以作者苏丹成长记忆中历经的空间和人物为故事线,再现了上世纪60年代末到80年代初工业化迸发进程中太原这座城市的时代面貌,描画了城市中一个个鲜活的人物肖像。

6月18日晚,《闹城》新书线上首发式在单向空间·北京东风店举办。苏丹与知名媒体人杨澜,通过线上直播连线的方式与读者分享关于这一座城的记忆与一代人的青春。

直播画面

他的乡愁在太原

2017年,苏丹打算回故乡太原看望五年不见的奶妈,没想到等来的却是一个噩耗,哺育他长大的奶妈去世了。痛心、愧疚、情感决堤……生命中第一次面对重要的人离去,他这才知道什么叫追悔莫及,这种感情涌上心头并漫过了理性的堤坝。

在自责、悔恨、怀念、伤感混杂的情绪之中,苏丹决心通过书写来倾泻这种积压许久的情感。

《奶妈》引起了很多人的关注,甚至有读者将之与艾青的《大堰河》相比,这不仅因为苏丹与奶妈的故事本身动人,更重要的是,这样的文字反映了当年那一代人的生活记忆:

“奶妈心灵手巧,除了农活以外,还做得一手好面食,剪得一手漂亮神奇的窗花,画得一手栩栩如生、鲜活明快的炕围画。山西北部生活困苦,粗粮多、细粮少,奶妈能把面食的可塑性发挥到极致,利用面食形状的变化来平衡口感的不足,并以此表达对白面的无限赞美。山西面食中最具审美价值的就是花馍,即用发面叠成有各种美好寓意的图案,再点缀上粉红、鲜绿等色彩,最后用红枣和红豆‘画龙点睛’。当花馍出笼的时候,那种鲜艳的色彩和美妙的花样会穿透缭绕的蒸汽,让整间屋子充满一种幸福。”

自这篇文章开始,他开始了这段长期而持续的写作,并在此期间不断回到那个“现场”寻找残存的信息,一点点把记忆中的散珠编成长链,于是《闹城》诞生了——“闹城”即苏丹的故乡山西太原。“闹”是太原方言中的万能动词,《闹城》所记录的,正是以太原为代表的中国北方在60—80年代的生活回忆。

用照相机般的记忆,深度还原北方生活图景

相比于一般人两三岁才开始有的记忆,苏丹最早的记忆竟然是在自己一岁的时候。例如他记得一两岁时候的事情,“最令人难以置信的是,我竟然记住了一岁多的时候,父亲来农村看我时在炕上晚餐的场景,尤其是那一盆凉拌的豆芽菜。”

他为我们绘制了一幅幅80年代的“老脸”群像,那些在历史长河中与我们擦肩而过的人。如崩爆米花的人,“每逢星期日,我们都会望眼欲穿地盼望那个推着一辆加重自行车,托着炉子、风箱、转炉和像渔网一样的口袋的人”;如卖烧土的人,“拖着板车,身穿红色二股筋儿,脖子上搭一条脏兮兮的毛巾,头戴一顶草帽的脚夫,嘴里高喊着:‘烧——土!’”;如武术大师,“身体微胖,戴着厚厚的眼镜,红脸膛,屁股因长期站桩和蹲马步后撅明显,走路略有些外八字”……

他细致描绘了这所“工业乐园”的诸多细节。如工厂宿舍,“灰楼内部隔墙采用的是芬兰建筑师阿尔瓦·阿尔托在二战之前首创的木格栅抹灰的构造形式,即使用双层木格栅形成隔墙的结构,再用抹灰层分隔空间,最后以简单的粉刷作为朴素的修饰。”如电影院,“座席椅子居然用了多层板压弯工艺,铸铁的支架用拇指粗的螺钉恶狠狠地锚固在水泥地面上。椅子靠背呈微微隆起的弧形,椅子面可以向后反转九十度。”

正如余世存在序言中说的那样,苏丹确实拥有照相机般的记忆:“在天命之年写作自传,加上照相机般的记忆,苏丹叙述了半个世纪的历史。他在太原城长大,但他的成长经历,涉及的人物、场景足够丰富,个人、群像、众生相,足够超越局部的太原一地,而反映我们社会的变迁”。

新书发布会现场 主持人王熠婷与《闹城》作者苏丹

一座城与一代人的青春

苏丹的笔下,有曾经令太原人民骄傲的迎泽大街,有闹得不赖的迎泽公园,有大乐园矿机厂,有独具特色的太原方言。他选择用“闹城”亲切地称呼故乡,这是属于他的“阳光灿烂的日子”。

《闹城》里既有我们中国人都感同身受的亲情,如父亲、母亲、兄弟、奶妈,又有生命成长突围的限制,如楼群、社群、群山、方言;有生命对当下的逃离和对外界的好奇,如幼儿园的高墙、饥饿游戏、铁道的锁链、大学梦,还有空间场域变幻的记忆,如大澡堂、大操场、西马路、防空洞、电影院、工业乐园……

在作者的回忆中,有社会治理和时代的风习。如照相,“照相在那个年代是一件非常隆重的事,它是绝大多数中国家庭经济计划中重要的列支”;如幼儿园,“幼儿园的设置与其说是一项福利,不如说是工业制造业进一步控制工人们时间的策略”;如高考,“蔓延在考场内外的焦虑,还有骤然响起的冷酷铃声——这种由政策、制度、规则、格局、文化积习以及控制时间的道具共同营造的空间氛围炙烤着个体的身心,它是许多人一生都难以忘怀的”。

一个艺术家,特别是艺术评论家,他会有一种自我觉察和距离感,这种习惯深深烙印在他的DNA里。比如《闹城》中的一些悲剧看上去都很荒谬,却又能在一些玩笑当中看到一些悲哀,或者说看到一种集体被压抑的情感被释放出来的能量有多大,当每个人特别认真想去做的时候那结果又是多么地可笑。

甚至在工业乐园消逝之后,他看到遗民们已经成了孤魂野鬼式的遗老遗少,“人们的美学趣味依然如故。依然是高举着集体主义的大旗,依然是那么高昂洪亮大嗓门地表达,依然喜爱像打了鸡血一样的歌曲,欣赏浓眉大眼的五官……空间消失之后,这种精神状态成了孤魂野鬼,若隐若现地浮现在那些工业革命的遗老遗少的脸上”。

一种社会氛围让记忆得以复活

新书发布会上,谈到《闹城》这个书名,苏丹解释说,太原话里的“闹”代表所有的动作、所有的想法、一种目的性,它可以既是很正常的一种行为,也可以是比较下流的一种行为,也可以是很豪迈的一种东西。“闹城”从城市管理者和执政者的角度来讲就是城市化,让中国有现代化的城市。但实际上“闹”还是形容词,有喧闹的意思。同时这里有很多充斥着“闹”的方式,比如说运动、学习、文艺等等一切一切。

杨澜出生于1968年,苏丹比她年长一岁。两人谈及各种年少往事,时代变迁,感慨不已。

杨澜说:“他的文章让我的感官在各个方面都复活起来。比如那时候的露天电影院,大家特别期待,搬着小板凳,提前半个小时甚至一个小时就坐在那,夜间有很多蚊子,旁边有妈妈在打孩子的声音,那边有几个很调皮的小男孩在吹口哨。一种社会氛围让你感到熟悉,让你的记忆得以复活。”

学校生活也是很有意思,让人忍俊不禁的。杨澜提到,自己小时候是乖孩子,特别期待考试发榜,因为可以看到自己的名字排在前面。而苏丹却是一个调皮捣蛋鬼,直到高考前才及时觉醒奋起直追。虽然经历有所不同,但“他说到那时候的老师跟学生的关系,那时候孩子们情窦初开的种种可笑但是又很温馨的表现,还是可以引起很强的共鸣。”

艺术家、清华美院教授、《闹城》作者苏丹

苏丹则在发布会现场回忆自己小时候用芒硝做爆竹、生物课上因为抢答被老师训了45分钟的“囧事”。他表示,六十年代生人是我们这个社会必须要关注的群体。他们如今已成为社会的脊梁,这一代人经历的东西比较丰富,这种复杂性和矛盾性会变成一种生活阅历中最宝贵的资源,这一代人很坚强,有集体主义的情节,但是觉醒者又会有很顽强的自我意识,这个矛盾的两极都是弥足珍贵的财富。

杨澜对《闹城》一书给予了极高的评价。她认为,苏丹以一个艺术家的品鉴和艺术批评者独到的眼光回溯自己的童年和那个时代我们的社会、我们的某种集体无意识,这些文字不是简单的个人怀旧或伤感,而是带有一种幽默的、戏谑的味道,让你觉得有意思,值得琢磨琢磨。“从这个意义上,我非常推荐这本书给同龄人,也更推荐给年轻的朋友看看。因为你正在创造你的人生,有一天也会这样的反过来进行审视和评论,这样的一种角度会让你想到我今天应该怎么样活在当下。”