杨逢彬

《杨树达日记(一九四八—一九五四)》,杨树达 著 / 杨柳岸 整理,中华书局,2021年10月版,48.00元

杨树达标准照,摄于1952年

先祖杨树达先生自1920年8月底到北京之后开始第二次记日记(1905年至1911年留学日本期间写有英汉对照日记数册),直到1956年初逝世于长沙岳麓山下,三十六年未曾间断,有《积微居日记》共计五十一册。以每册四万字计算,总字数在两百万字以上。这五十一册日记,今藏于中国科学院图书馆善本书阅览室。

杨树达先生的《积微翁回忆录》,早在1986年就已由上海古籍出版社出版(2007年北京大学出版社再版,北京师范大学出版社正准备重版)。该回忆录体裁不类一般的回忆录,更像是日记的摘抄。出版之时,有些似乎不便刊出之处,出版社想要删掉一些。《杨树达文集》编委会主编杨伯峻先生为此与出版社反复磋商(《积微翁回忆录》为《杨树达文集》之十七)。他当然希望少删,最后出版社基本接受了杨伯峻先生的意见,只删去一点点。经此来来往往,删去的内容,便风闻于学术界。上世纪九十年代初,我在北大学习,小同乡李敏辞兄当时跟裘锡圭先生当访问学者,带我去见裘先生,裘先生还问起《积微翁回忆录》中对于敦睦邦交有碍的某段话被删去是否属实?具体情形如何?我则告以我所知道的来龙去脉。

可见,这五十一册日记的存在,学术界及出版界早就知道了。几十年来,有不下十家出版社敏感地捕捉到学术界尤其是史学界亟欲一探究竟的心理,想将《积微居日记》付诸剞劂,最后都因为种种原因,未能如意。前几年,中科院图书馆善本书阅览室几位高学历的工作人员将之整理标点,交付浙江古籍出版社出版,大约再过一年半载,就会面世了。

这五十一册日记,是分两批入藏中科院图书馆的。一批四十九册是1960年底或1961年初,北京中国书店的工作人员于铭收购并在中国书店出卖,由中科院图书馆购得;另外两册,即第四十六册、第五十册,留在杨家,于1983年捐献给中科院图书馆使成完帙。其来龙去脉,详见我写的《杨树达先生的遗稿》,载《澎湃新闻》2014年8月17日。《积微居日记》第四十六册和第五十册,中科院图书馆在收到原件后,精心制作了两册复印件给杨家。六七年前,我的儿子杨柳岸(当时在武汉大学哲学院攻读中国哲学博士学位)花了几个月时间整理了这两册日记,近期又反复打磨修改,终于在2021年10月出版了。

有分教,千呼万唤终不出,天马云中并辔来!

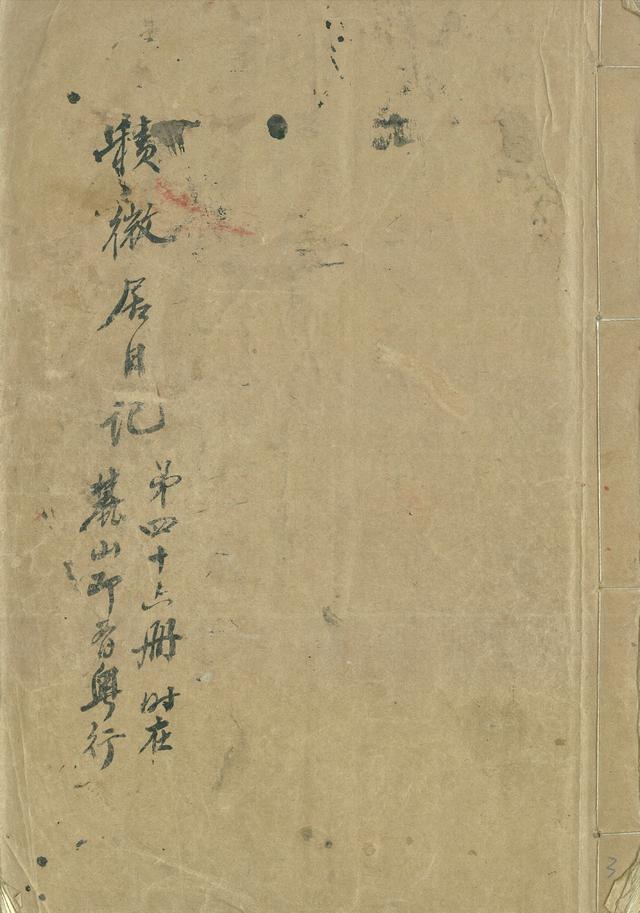

杨树达日记第四十六册原稿封一

那么问题来了,这三部书不重复吗?该读哪一本呢?

日记和《回忆录》的区别,我曾写道:“《回忆录》出版时,删掉了许多极有史料价值但当时比较敏感的部分,这些都在日记中完好保存着。”(《杨树达先生的遗稿》)另外,一些富有情趣的生活细节,《日记》有而《回忆录》阙如,或《回忆录》简略而日记详尽。如祖父祖母结婚的事情,《回忆录》仅记载:“程叔文为余媒同县张家祓女士为继室”“六月四日,行婚礼于聚贤堂。伯兄先期来京主婚。洪儿偕至”两条。日记中则有七八条,例如:“(李)劭青并告余前晚张训钦君到沈伯巽家,问女士意旨,女士初不肯相见,继为人曳出。张君问其对于与余婚事意见云何,女士初不肯置答,张君再三问,乃云:‘爹爹!你只说旁人的学问好,你看我,学问是这样的,恐怕于你老的面子上不好啊!’张君便说:‘人说我的儿子没有学问,那倒是真的,至若小姐,是很有学问的,那我可以放心啊。’女士始飘然而去云。”读到这段,想到祖母老大年纪,还乐不可支地恶作剧,仿佛就在昨日。

1948-1949年间,杨树达、张家祓摄于广州石牌中山大学

又如,《回忆录》1949年8月2日:“先到教育厅访李眉寿,由眉寿导余至省府。陈君人甚爽利,谓当忠于民族,不忠于一人。”而《杨树达日记(一九四八—一九五四)》(以下简称《一九四八—一九五四》)该日为:“晨徐正凡、谷国瑞来,云昨晚教授、助教、学生联合会开会,决议仍请教授代表二人入城谒陈明仁,务请去云云。因余畏热,前此有不欲行之意也。潘硌基来,遂偕至伍薏农寓。车至溁湾市,渡湘访仇亦山,不值;至教厅访李眉寿,眉寿导余等至省府。陈明仁主席人甚爽朗,言当忠于民族,不忠于一人。”

又如《一九四八—一九五四》1953年6月27日:“徐老不以吕叔湘语法著作为然,欲发起研究也。坐谈间,徐不以范文澜历史称‘姬昌’‘姬发’为是,谓文、武与幽、厉无别;又现在捧太平军过高;语极平实。又言毛公对曾国藩谓其本领极大,有十几省之势力,而不为清廷所忌,亦平心之论也。”较之《回忆录》同日,日记多出了“又言毛公对曾国藩”一段。

更多的则是《回忆录》并未收录的。如1949年7月27日:“晨潘硌基夫妇来,送还借去俄国阿理克教授来札。近日湖大诸生多谓中国旧籍不足研究。硌基大不谓然。阿有《司空图诗品研究》,硌基故以此札示诸生,谓虽俄人不尽以习马列主义为能事,而仍复钻研我国故籍,欲以觉诸生之迷惘也。硌又言去年苏俄开科学研究院会时有人以《海赋》《月赋》《登徒子好色赋》译文作论文宣读,见于郭沫若所著《苏俄旅行记》中。”

又如1949年2月23日:“九儿学费无着,娴书来云,与铁铮杂凑三十馀元,尚止得半数,馀由易仁荄担保。余为国家教人子弟,而己子不能入学,此种国家真不必存在也!”

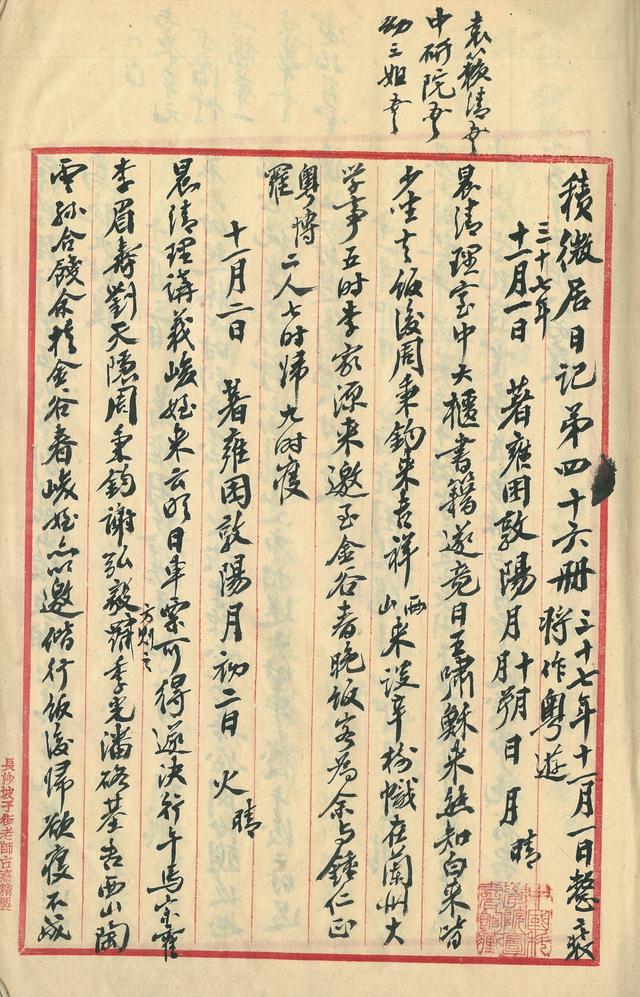

杨树达日记第四十六册原稿首页

因此,《日记》无疑较之《回忆录》更为丰富,也更为有趣。

而次第出版的两种《杨树达日记》,更是各有千秋不可相互替代的。

两者篇幅相差巨大,全本《杨树达日记》篇幅多达两三百万字,好处是“全”,适宜图书馆资料室收藏,以及一些专业研究者、历史爱好者等阅读。而《一九四八—一九五四》的日记原文,篇幅只有全本的百分之四左右。

其中第四十六册,时间跨度为1948年11月1日至1949年9月30日。这又分为两段,1948年11月初从长沙岳麓山湖南大学动身,到中山大学从事教学研究,到1949年5月中旬返回长沙湖大,为第一段。这之后为第二段,正是湖南改天换地的关键时刻。

第五十册,时间跨度为1952年11月下旬至1954年5月18日,这一段都在长沙,囊括了整个“院系调整”时期——日记作者举棋未定,去北京中科院?去武大?还是留在长沙?接着旧同事纷纷告别,新同事(有旧雨,如清华学生杨戊生即魏东明;也有新知)纷至沓来。

但是,《一九四八—一九五四》的篇幅却约等于全本的十分之一,达二十四万字。这是由于加了注释——这是后者最显著的特点和优点;加了一万多字的《整理说明》;加了大量插页——大量照片和《杨树达家族谱系表》(我照着责编给我的《梁启超家族谱系简表》做的)等;加了人名索引。

因此,广大文史爱好者购读后者,是很好的选择。当然,读过《一九四八—一九五四》,仍意犹未尽,也可以再读全本。

关于注释,正如《整理说明》所言:

日记无非记人记事。日记主人熟知的人物,对读者而言大多并不熟悉。如果不注,日记便将成为一部流水账;注了,整部日记就鲜活起来:一群七十年前以广州、长沙的高校知识分子为主的众生相就生动活泼地浮现于眼前。故本书之注释以注人物为主(古人不注)。至于纪事,采取以人带事原则,即在相关人物的注释中凸显事件;因此,专门记事的注释较少,如1949年3月25日、3月28日记录中山大学教授罢教与学生慰问罢教教师的事情。

说到注释,可不是靠查人名词典或百度一下那么简单。时隔七十多年,许多人物早已湮灭在历史的天际中,不靠一番爬梳剔抉,像福尔摩斯探案般抓住一点点线索抽丝剥茧,是难以还原其信息的。特别是,当时常常是以“字”而非以“名”称呼他人,而现代的人名字典却是以“名”来检索人物。这样,要么很难找到某个人物,要么一个人物被当成为两个人物。前者如谢弘毅,任何人名辞典及百度都找不到他,真所谓“众里寻他千百度,那人却在灯火阑珊处”——当查找姗姗来迟的“谢善继”资料时,才知道他“字弘毅”。后者如龙谷瑞(龙文蔚),发现一是这“两人”干的活类似:抄书,挂号,制衣……,二是这“两人”形成互补关系,从不在同一时空出现,这样再去找资料,就有了针对性——资料确证“他俩”确是一人。

说到龙谷瑞,就不得不说另一件事儿,就是日记由作者亲属注释的优越性。正如《整理说明》所说:“有些注释,非亲属必不能完成,即使亲属也未必能够完成。”比如龙谷瑞,杨家二、三代许多人都熟识或听说过这位“龙老头”:遇夫先生有次坐轮渡过湘江时,与身边一老者很谈得来,得知他住得离麓山馆杨宅很近,于是经常往来。《一九四八—一九五四》1953年1月17日:“新聘馆员二十六人(张[孟旭]提廿三人,余提龙文蔚一人,[方]叔章提二人),尚馀缺额二十馀人待补。”这些事例,通过日记原文和注释的互补,都在书中呈现出来。

当然,我们现在知道,龙文蔚是萸溪老人龙绂瑞的堂兄弟,而后者的儿子龙伯坚是遇夫先生的老友,但遇夫先生在“渡湘巧遇”前,未必与龙老头相识。

正如龙氏家族,日记中的人物,许多是“一连串”的。又如康和声及其弟康清桂、其子康辛元,其婿辛树帜,辛树帜密友顾颉刚,都是遇夫先生的老朋友老熟人(今年春节,我去看望锺叔河先生,锺先生还聊起康和声的一生特别是晚景),这些人物关系,再加上与之相关的遇夫先生所住的地方平山堂,佐以梁实秋对平山堂的回忆,使得日记变得活泼跳荡,灵气充盈,一派生活气息。

《一九四八—一九五四》还有一个优点。就是认字、标点和校勘相比较而言还不算太坏(至少对日记原文而言如此)。比如,当北大出版社准备重印《积微翁回忆录》时,七伯杨德豫先生校出讹误两百多处,他的朋友杨坚(公强)先生校出讹误二十多处。七伯嘱我再校一遍,又校出两百多处讹误。然则,北大版《积微翁回忆录》的讹误较之上古版为少。但由于是理校而非对校(如校“马学良治保文”为“马学良治倮文”——辨字完全看不出),仍有多处讹误未能校出;而且印刷时,又添了新的讹误。

前者如,锺叔河先生父亲锺佩箴,《回忆录》作“锺佩藏”。这固然是因为行书难以辨认,且姓名字难以据上下文来断定,即使认识锺叔河先生,也未必知道日记中这位先生是其尊人;若非锺叔河先生不止一次对我父亲和我说“我父亲和令尊(令祖)是时务学堂同班同学”,再加上查找时务学堂名录,这一错误又怎能在《一九四八—一九五四》得以纠正呢?

又如1953年1月17日,先看《回忆录》(上古版、北大版):“晨阅石醉六自述,名‘六十年的我’。卷中记徐仁铸(介石)及蔡锷入时务学堂,谭嗣同为学堂学监,语皆不实。”“介石”似乎是徐仁铸的字或号。但徐字“研甫”,号“缦愔”,然则当读为“(徐仁铸)介(绍)石(醉六)及蔡锷入时务学堂”,《一九四八—一九五四》正是这样处理的。

又如《一九四八—一九五四》1953年7月28日“宛丘有羲神实。罗苹《路史注》:‘实者,对虚之名。’”《回忆录》作:“宛丘有羲神,罗苹《路史注》实者,对虚之名。”《一九四八—一九五四》可是专门查对了《路史注》的——举凡引书,尽量核对原书,其一丝不苟如此。

至于后者,依然以《一九四八—一九五四》1953年7月28日为例:“鏊,鱼到切(ㄤㄠ),字书曰‘饼鏊’,今山东俚语尚然。”其注音字母“ㄤㄠ”,上古本《回忆录》未误,而北大本作“兀苹”。

而《一九四八—一九五四》的正文,由于是反复核校,讹误率自然比《回忆录》要低。

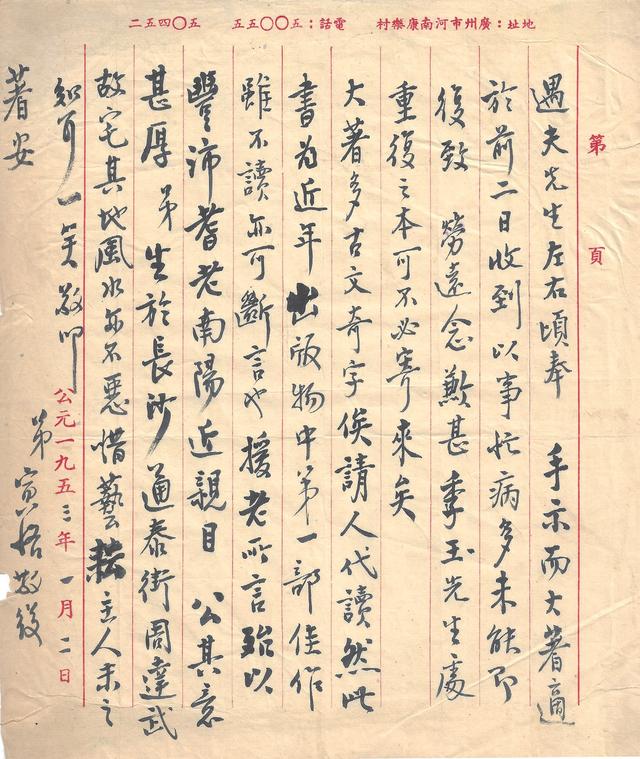

陈寅恪1952年12月6日来信

这就不得不提一下中华书局责任编辑白爱虎。经北大孙玉文教授介绍,大约2013年我在北京与他结识。后来他来上海(约莫是2014年),饭局中介绍中华书局上海编辑部周语和我认识。与周语的聊天中谈到了这两册日记,使得《一九四八—一九五四》得以立项。其后得到中华上海编辑部负责人余佐赞先生大力支持,余先生还请我吃了几顿饭,边吃边商量。其后周语调走,稿子由古文字学出身的常利辉负责,书中的古文字颇多,她费力不少,还请了同事郭时羽、但诚帮忙,开了不少夜工。后来遭遇疫情,图书市场也被波及。到今年9月初,稿子转了一圈,又回到了白爱虎手中,正是无巧不成书!这时距离付印,不到两个月了。

用《论语》所谓“乐之者”形容白爱虎是苍白无力的,在《一九四八—一九五四》最后发稿的近两个月,除了吃饭睡觉,他都念兹在兹:不但要求整理者增加插页,加强《整理说明》,绘制《杨树达家族谱系表》,撰写《人名索引》等,而且常就认字、句读、注解,与整理者和我反复磋商,并且亲力亲为,就以上几方面补充了一些注解,改正了若干错误,其中有许多必须查核《一九四八—一九五四》所引书才能如此。为此他购买了全套三大册《湖南省文史馆馆员传略》。

当然,整理者杨柳岸也很用心。读者可试着翻阅,那么多有关古文字的论述,如果没有相关知识,又如何能很好地标点呢?尤其是许多地方并没法与《积微居金文说》《积微居小学述林》等书相参照;虽可与《回忆录》参照,但《回忆录》简略而《一九四八—一九五四》繁复,《回忆录》的标点也不可尽信,因而不得不另起炉灶。这又引出了另一话题,即,正如《杨树达先生的遗稿》和《一九四八—一九五四》的《整理说明》所说,杨树达先生晚年的许多有关古文字的论述,至今已经湮灭无闻;而通过《一九四八—一九五四》的出版,学术界是否可以稍窥端倪呢?

整理者的认真,仅举一例。1954年4月18日“晨阅新建设孔子思想之研究”,是“晨阅《新建设》《孔子思想之研究》”,还是“晨阅《新建设·孔子思想之研究》”呢?标题为“孔子思想研究”的论文和刊物不胜枚举,不能任意猜测。整理者于是在孔夫子旧书网购得《新建设》1954年上半年合订本,其中第四期上果然有冯友兰、黄子通、马采合撰的《孔子思想研究》。

整理者能流利用长沙、武汉方言交谈,这一语言优势也在整理中发挥了作用。1949年12月13日“方孝若”注释:“即方孝岳……按,长沙话岳、若同音。”1952年11月30日“原一往邀宗鹤”注释:“宗鹤:即马宗霍。长沙话鹤、霍同音。”同日下文“王、马旋来”可证。第五十册末尾所附《备忘录》“向岂元”注释:“即向恺然(1889-1957),湖南平江人。武侠小说家,笔名平江不肖生。时为湖南文史研究馆馆员。按,岂、恺相通,长沙话然、元同音。”又1954年1月19日“向又八太”,他人读之或觉有误,而熟悉长沙及其周边各县方言者,则必然明白这是排行第八的向某的太太,其中的“又”是向某名字(或小名)中的一个字。

有道是林中落叶,常扫常有——问题总如此!如在《一九四八—一九五四》中,“马雍”出现两次。一次出现在1949年8月11日“晚马宗霍携其子来见,年十八,已入大学矣”的注释中:“马宗霍其子,即马雍(1931-1985),笔名孟池,湖南衡阳人”,是知名历史学家(林梅村《忆马雍》很值得一读)。一次出现在1952年12月12日天头:“马雍复”。阅《澎湃新闻》2021年11月9日《“联大”私人纪事——〈马芳若日记〉及其作者》有云:“1949年8月20日,‘闻山西大学已决聘芳若,为之稍慰’(《马衡日记》)……文字学家杨树达致信马芳若,信封上的文字是:‘山西大学九楼六号马雍先生收’,自此‘马雍’成为其常用之名。”然则后一“马雍”为马衡之兄的孙子马芳若的可能性更大。不过此时《一九四八—一九五四》已下厂付印矣。

当然,不必讳言,两种日记在价格上,必然相距很大。《一九四八—一九五四》定价四十八元,一个外卖的价钱……

《一九四八—一九五四》中出现的人物,除家人亲戚外,有许多人我走往密切,或见过多次,或仅见一两面而印象极其深刻。一边翻阅,他们——何申甫、易祖洛、易仁荄、廖海廷、周秉钧、王显、郭晋稀、陶先瑜、罗仲言、李莎青、张舜徽、李淑一、范治学、董每戡、彭燕郊、旷璧城、程星龄、李祜、虞逸夫、梁再、严学宭、商承祚——的音容笑貌便云蒸霞蔚般从我眼前一一浮现……

责任编辑:黄晓峰

校对:丁晓