“你可以永远相信中国姑娘”,“玩单板的女孩太帅了”。

被冬奥会刷屏的这两天。

被各种振奋的中国姑娘飒爽英姿刷屏的这两天。

仍有很多人,和阿看一样,对徐州丰县八孩母亲事件的进展时刻关注着。

或许有些扫兴,但仍想说:不要让一个典型悲剧消散在热闹里。

毕竟,每一个受苦的她们,都本有可能成为在不同行业令人骄傲的中国姑娘啊。

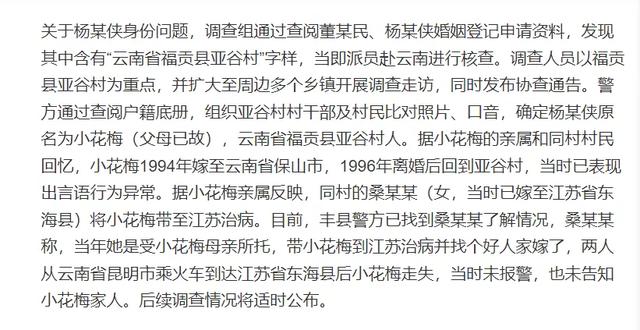

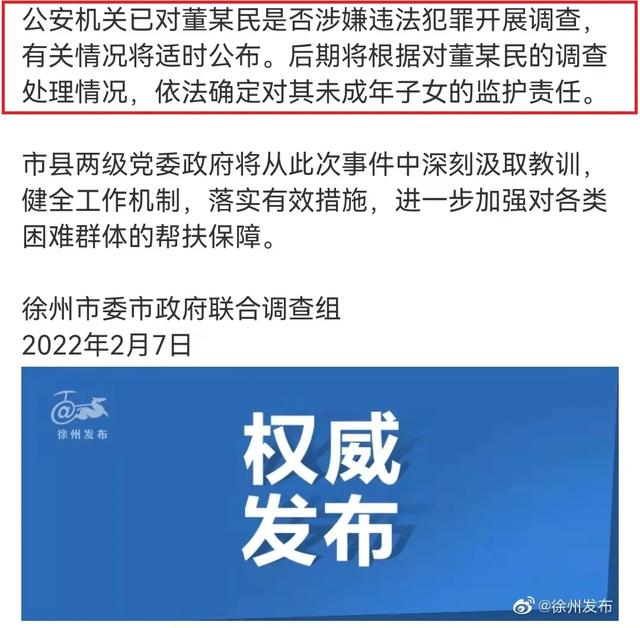

而此事件已经通告三次,最新一次通告中,确认了女子身份。

她本名叫小花梅,是云南人。

在通告中,她被同村女子带到江苏治病,并打算给找个好人家嫁了。结果中途走失,又那么巧被董家人捡走。

牙齿更不是被打落的,是重症牙周病所致。

通告的故事听完,只觉女子身边这不纯纯都是善人好人?

怎会如此生活20年?在锁链中,在疯癫中,在不停的生育中?

如果这只是一部电影就好了。

云南女子小花梅,她是一部女性复仇电影的女主角,受难20年,皆为一个恶女出行、天崩地暗的爽文式结局。

卷着残酷狼狈的过去呼啸而过,她依然拥有明亮美好的明天。

有人因为此事件去重温[金福南杀人事件始末]。

因为金福南这个沉默了整部电影的女人,在最后拾起了干活的镰刀,一刀一个,杀疯了整座岛。

也有人去看[盲山]。

要看完整版,逃跑了整部电影逃不出去的女人用冷静的一刀宣告电影结束。

可惜在爽快的结局前,[盲山]是漫长的、持续的、静默的苦痛。

前一秒温情劝说:

“你嫁谁不是嫁呢?你嫁给我儿,我们家不会亏待你的。”

女孩拒绝,大声骂“滚”。

后一秒,老男人脸上的褶子笑出邪恶的纹路:“这还能由她了!上!”

拐卖这种恶行,往往被披上一层温情脉脉的纱。

在女人劝说的话语里,它被美化为“嫁人”;直到暴力的魔掌伸出,事件才暴露出本来的真实面目。

我想,[盲山]之所以怵目惊心,就在于它是恐怖片,恐怖却于日常处侵入,抓住女人,深入骨髓,于不动声色的日常中打碎你、撞破你、剥夺你,直至你死亡,或者,疯癫。

这种恐怖感,是洛夫克拉夫特式“不可名状的恐怖”也写不出的惊悚。

卖家假意温柔,“帮你介绍不错的工作呀。”

买家严加防范,“生出孩子就好了。”

看客趁火打劫,“道德的道,诚信的诚。”

就连相同的受害者,都扮演了温柔静默的说客角色:“别跑了,他们把路都堵住了,你跑不了。”

在这个严密的系统中,[盲山]的女主角,一心只想着逃跑的白春梅简直成了某种“异类”。

她怎么就不认命呢?——认命就死了。所以她坚决在逃,一次次出逃,又一次次失败。

这也是[盲山]的内在戏剧张力。

她逃跑去找村主任求助,对方神色淡淡:“你说你是被骗来的,咋证明呢?谁知道你是不是骗子?”

她拍打着窗户向路人一遍遍呼喊“救救我”。

对方只是拍拍男人的肩“你小子艳福不浅”,并撇清关系“你们屋里的事我们管不了。”

她向村里唯一的知识分子、以“道德诚信”取名的知识分子求救。

对方一边信誓旦旦“我会救你”,一边将手伸进她的身体。

最接近成功的一次。

她跑出了村落,她跑进了镇上,她已经乘坐上了开往县城的汽车。

车开到一半,被前来找人的买家男人连同村民们当街拦停,男人给司机递上一根烟,一句“我来找媳妇”,就让司机打开了车门。

没有人在乎这个女人在旁撕心裂肺的哭喊:“不要开门!求求了,我会死的。”

有人试图站出来,一句简单的“这是他老婆,少管闲事”就将其劝退。

有警察被动静吸引,一句常见的“她老婆犯病了”就让警察放过:“有病治病,别影响交通。”

因为真实,所以惊悚。

一方面真实来自“盲山”里村民之间铁板一块的包庇和互助。

作为外来者的被拐女人,拥有着实际猪狗不如的地位,她们的存在目的就是欲望的容器和生育的机器。

即使到结局,警察来到村落,解救妇女。

仍然遭到了一众村民的拦车,男人们扛着锄头,用身体筑成壁,女人躺在车前,“你轧过我吧。”

因为他们太清楚,当整个村子都依赖买卖时,庇护他人,也就是保护自己。

另一真实,来自白春梅在逃跑过程遭遇的路人冷漠。

“家事”、“屋里”、“夫妻”、“家庭”。

如果这些词的威力还不够大,那么再加上“精神病”,一个女人的自我,在家庭叙事里被阉割。

她不再是受害者,而是一个男人的女人,还是个“疯女人”。

比起这些真实的女性苦难过程,反杀的结局真的够“爽文”吗?可能只有玉石俱焚的悲壮和永无止境的绝望吧。

是连电影也带不来救赎的人生啊。

当然,现实更触目惊心。

你以为拐卖事件只会发生在[盲山]那样的偏远山村吗?

不是的,它可能离我们非常近,数量也非常多。

先深吸一口气,看组真实数据吧。

“1986年以来,从全国各地被人贩子拐卖到江苏省徐州市所属6个县的妇女共有48100名。”

“铜山县伊庄乡牛楼村近几年增加人口200多名,几乎全部是从云南、贵州、四川被拐卖来的妇女、占全村已婚青年妇女的三分之二。”

来自纪实文学《古老的罪恶》,反映的是20世纪80年代猖獗的妇女拐卖问题。

图片由微博网友@北山行_制作

这些被拐卖来的妇女,和[盲山]里白雪梅一样,都很难逃出去。

她们面临共同的系统性困境——

中国乡土社会绵延已久的底层结构和运行规律。

在“生为村之民,死为村之尘”的安土重迁之上,形成了“差序格局”的熟人社会。

费孝通在《乡土中国》中,把“差序格局”比喻为投掷石头后在水面上荡起的一圈一圈的波纹。

它以自我为中心,由无数的私人关系搭建成网络,比如由于地缘和血缘上的亲近结成的宗族。

丰县董集村,董氏宗族是当地的大宗族

普遍的道德标准失效了,法律法规也被隐形了:

“一定要问清了,对象是谁,和自己是什么关系之后,才能决定拿出什么标准来。”

于是,有了熟人社会关系网络的庇护,买入妇女的单身汉可以为所欲为,被拐妇女逃无可逃。

这个网络的荒诞性不止于此,它既能庇护买方,也可以摇身一变,成为卖方市场本身。

把“替人买媳妇”当作“成人之美”,是最恐怖的。

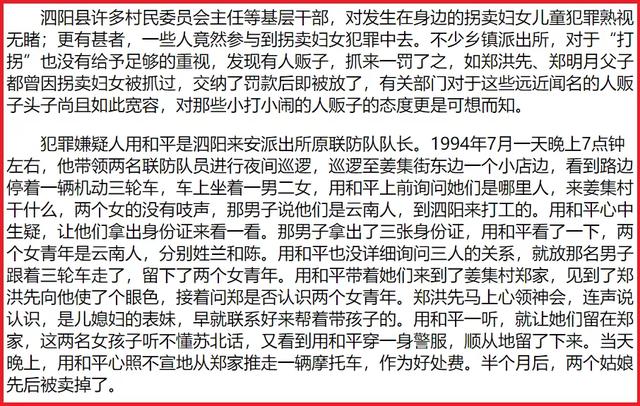

90年代令人震惊的“苏北人口批发市场”,由徐州市泗阳县姜集村的郑氏家族运营。

据2000年《检察日报》报道,该家族通过明确的分工织成庞大的销售网。

“全村100余户人家,除了一户开商店的和一户教师,家家都有家庭成员参与拐卖妇女。”

而本该抓耗子的“猫”,竟然也参与其中。

《检察日报》报道截图

直到公安机关前来解救被拐妇女,才铲除了毒瘤。

在当时,像[盲山]里村民通风报信、扛着锄头阻拦警察救人的情况,并不算少数,甚至还有警察因此牺牲。

比如广西天峨县的警察易少林,1998年在广东解救被拐妇女,被当地村民围攻。

由于不熟悉环境,天色又暗,他被铁棒击中头部,因公殉职。

这种平庸之恶,本质上还是为了维护乡土社会父权制的运行逻辑。

因为单身汉只有在本村结婚,才有资格拥有一户一宅。

生出儿子后,再等他长大成人单独立户,以此绵延下去。

如此背景下,被拐妇女既是被排斥的外人,又是工具化的子宫。

正如斯坦福大学教授麦金农所说,“性之于女权主义如同劳动之于马克思主义一样”。

她们的性因为乡土社会男性群体的利益被“有组织地剥削榨取”,只以生育为目的。

他们不仅占有她的子宫,还占有她的劳动成果——孩子。

就算这位丰县女子不能被定性为拐卖,事实也是不可改变的:

她的人权被剥夺,被拴在铁链上生了八个孩子

多么精密的控制系统啊,被拐妇女进入的“婚姻”和“家庭”,连“爱”都懒得伪装。

谁来保护她们呢?

作为道德底线的法律应该,但还不够。

中国政法大学教授罗翔举过例子:

收买被拐卖妇女,最高判三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

购买六只珍稀鹦鹉,可判处五年有期徒刑。

购买一只大熊猫,则判处十年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

所以罗翔主张提高收买妇女、儿童罪的刑罚,因为“人性尊严高于一切的动物和植物”。

那些被拐卖的妇女,她们的尊严决不能被锁链拴在黑屋子里,蹂躏、碾碎、飘散得无声无息。

她们被囚禁于精密的系统,不是疯了,就是认命了。

但是,她们还有我们。

哪怕仅仅是关注“丰县生育八孩女子”的后续调查,不让那个被锁链拴住的女人再被信息洪流淹没。

毕竟,丰县事件的处理,关乎许多类似遭遇的女性的命运。

我们不能认,所以我们继续等待。