每个人来到世上,离开娘胎的那一刻,便拥有了自己的生辰,这是时光于人最初的庄重烙印。

古人对于生辰八字极为重视,特别是婚娶大事,“合八字”是少不了的程序,肃穆视之,慎严待之,让人免惑、解厄、迎吉、逢喜。若以此为判,我是难辞困惑之虑的,因为至今,都不知晓自己的生辰八字是否准确。理应重要的人生标签,在我身上失了效,如今付诸于众的“农历四月初二生人”的说法,来自于我对各方线索的寻找和拼贴,最终达到一种自我的判断和确认。

“哀哀父母,生我劬劳”。母亲一共生下了十个孩子,养活了我们兄弟姊妹七个,我们的生辰是什么时候,兄弟姊妹都问过母亲相似的问题,但她从未准确回答过。都说孩子降生是“母难日”,母亲一辈子吃苦受罪,分娩时的巨痛竟不再深刻于心,所有孩子的出生日,到了母亲这里便是模糊不清。我们没有苛责母亲的疏忽,为了一家人能活下来,她已竭尽全力,每天有那么多农活等着去做,实在没有心思、也没有条件去记住每个孩子的生辰八字。

直到上小学,我一直未将自己的“生辰不明”当成一回事。“开蒙”读书之前,母亲有时说我是五岁,有时又说是六岁,我毫不在意。到了学校,学会了写自己的名字,回家后难掩兴奋,拿根小树枝,满院坝写下自己名字,站起身来得意地打量,阳光下的院坝,仿佛都是“我”。这是生平第一次有了“我”的认识。

当我心里升腾起发现了“我”的惊喜之后,也萌发了“我”的自豪感,与小伙伴之间,我们喜欢比大小争输赢。但我不知道自己的确切年龄,常常底气不足,欢乐和信心顿时大打折扣,疑惑兀自跟进。我这才意识到,一定要将自己的年龄弄清楚。

父母目不识丁,生下我们兄弟姊妹,也不会拿张纸片儿,将我们出生年月日写下来。父亲已在我四岁时离开了人世,母亲应该是知道我出生时间的人。她面对我的探询,皱着眉头努力回想了一阵,只依稀记得,我和队上的莽子(杜树文的小名)好像是同一年出生的。

我问莽子父母。莽子父母前后生养了六个孩子,对于莽子的生辰也不甚确定。他们掰着指头,将其他几个孩子挨个数了一遍,以莽子的兄弟姐妹来倒推顺推,犹豫地说,莽子大概是七二年生的。莽子妈将我和莽子拉到跟前,背靠背头挨头地比了一下,我俩个头高矮差不多,莽子妈便说,那你应该是和莽子同年了。

我觉得收获不小,当即将莽子出生的年份,视为自己的出生年份。我请母亲再想想,我是哪月出生的,母亲低头拧眉,在脑子里认真检巡一番,终于想到一个重要线索:是那一年“大战红五月”收麦子时,我从她肚子里落的地。她生下我,立即投入抢收的行列。

我向左邻右舍打听,母亲说的是实情。民间对产妇有各种讲究,至少要坐个月子歇一歇元气,那时乡间的母亲们,怀着孩子,肚子大得像倒扣的箩筐,还在干活。有些母亲是在灶台前忽然发作,就将孩子生在铁锅旁,有些母亲锄地时破了羊水,便把孩子生在田坎地边。母亲生我时,赶上了麦收的农忙季节,顾不上休养的她,像其他生完孩子的母亲一样,头上缠块毛巾,就下地劳作。

在我们川北老家,麦子一般是阳历五月中旬成熟,那么我具体是五月哪一天来到人间的呢?母亲无论如何都想不起来,记忆犹如一潭深深的水,勉强扎个猛子还成,继续潜下去绝无可能,母亲脸上浮现出一种迷惘的神情,最终叹气摇头。

那时农村人记出生日期,都是论的农历。我找到万年历对应查找,那一年公历的5月13日,刚好对应农历的四月初一,我便大胆作主,给自己确定了生辰日期:农历四月初二。“二”是一个月偶数的开始,不像“一”拔得头筹那么光芒四射,但也是一种低调温良的起航,我将“初二”定为自己的生日,享受着人间四月的开启。至于母亲依然不能确认我当天出生的时辰,我完全不加考虑了,觉得能连测带估地确定年月日,已经让我放下了心中一块“疑惑之石”。

经过一番追问求证,终于为自己找到一个生日,我感到由衷的高兴和激动。确定的生日在日常生活中派不上用场,每年的农历四月初二,该喝红苕酸菜稀饭,还是一样的菜汤,并不会因为生日有着什么变化。

当时在我家乡,几乎没有哪家孩子会因为生日到来,得到父母特别的厚待和奖赏。父母不舍昼夜地劳作,就是为了让孩子们吃饱穿暖,这才是他们生活的重心所在。父母没有心思和精力,再去一一记住孩子的生日,更不会郑重其事地庆贺。在我记忆深处,村里众多老人,都没有过生。

仅仅活着,就是一场艰难的苦役。父母整日忧虑柴米油盐,操心怎样才能将孩子健康养大。那时乡间还未实行计划生育,极少有独生子女,膝下都养着几个小孩。孩子们即使明白自己的出生日期,也从无半点过生的渴望,不会心心念念地等待这一天到来,大家早就懂得,生日并不会带给我们任何惊喜。我的整个童年和少年时期,兄弟姊妹和我,从未感受过生日带来的快乐。

后来我到西安求学,要将户口迁到集体户中。当时帮我转户的是村干部,也不知怎么搞的,办理户口迁移时,竟将我的出生日期,登记成了2月29日。人家热心帮忙,就算出了差错,我也不能有任何指责之词,那些年几乎不用户口簿和身份证,也没想过拨乱反正。直到使用身份证时,根据我档案上的生日,一直沿用至今。

身份证上的生日,从此如同一个苦涩的玩笑如影相随。按照身份证上的日期,我要每隔四年才能过一次生日。一些朋友好心建议,当年2月若没有29日,干脆就在2月28日庆生。我费了不少口舌,才让朋友相信,所谓身份证上的生日,是当年转迁户口时闹出的一个差错。绑定了身份证的相关卡,却有着机器特有的细致和严谨,它们以身份证的生日为依据,每隔四年,手机会按时收到保险公司、移动公司、银行等机构发来的祝福短信,我没办法和机器解释,只得一一接收。

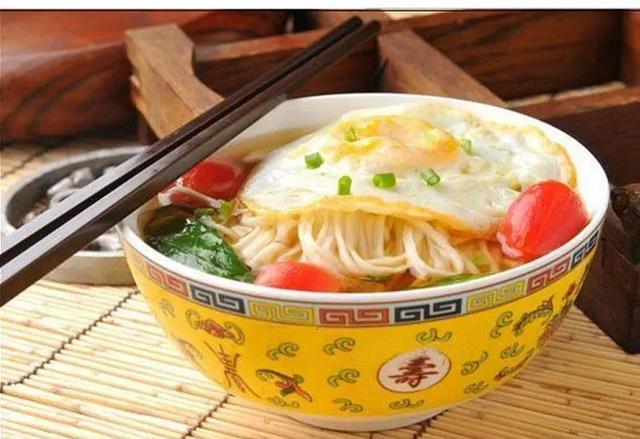

家人明白我的证件生日与我确定的生日不符,便想着怎么给我过生。从小到大没有过生,待出身社会了,整日埋头工作,也没有关注过自己的生日。生日当天,既没吃过“生辰蛋”,也没有吃“长寿面”,现在庆什么生呢,我开始很不适应。家人希望在我生日当天,一起吃顿饭,他们对我的要求如此之低,只想为我送上生日祝福,我还有什么理由拒绝他们的关切暖意呢?

至交好友,也提出要给我过生。我少不了将“四月初二”的来历和盘托出,告诉他们,其实我不能确定自己是哪天生日。要是当年自己“估”错了,这个日期并不是我诞生人间的那一天呢?好友并不介意,他们表示,是不是这一天不重要,重要的是咱们能找个好理由,喝茶叙旧。

宋代诗人杨万里诗中有一句“老子年龄莫相问”,此诗是他为“元日”所作,与“生日”无甚关系,读来仍能莞尔。“莫相问”,却能“相庆”,也许所有的欢庆与吉喜只是外在吧,内里大有深意:人活在世上,于己于人,都应持有一份对待生命的审慎和郑重。

这倒是我之前并未想过的。现在的小孩子最欢喜过生日,大人买蛋糕送礼物,庆祝孩子平安健康,期盼他们成长得越来越好。我也渐渐明白了,我们成年人,生命中其实同样需要小小的仪式感,让自己在每年的这一天懂得驻足和回望,正视年岁的增长,以自省的态度,为过往一年打个总结,展望新的希翼。借着生日的由头,我与挚友尽情畅谈,感受情义的温暖,也认真体味着年岁赋予我的意义。

有热情认真的朋友,对照了我出生那年的公历日期,开玩笑说,5月14日,谐音“我要死”,太不吉利了,劝我改一个生日。我从来没有想过数字与吉利的关系,即使要改,只能在四月初二的前后打主意。若改成四月初一,我觉得太过高调,农历的四月初三,又是当年公历的5月15日,这一天是一位德高望重的长辈生日。长者为尊,小辈怎么刻意能与长辈生日重合呢,“左右逢源”到了我这里,变成了“左右为难”。我索性豪气地说,自己是在收麦季节出生的,整个五月都是我的生日。从此不再寻思改日子的事。

年幼的我,曾因为不知自己生日几何而倍感困惑,看着树枝写下的名字,内心空空,连岁数都无法确定的“我”,像世上一片浮萍或柳絮,随水、随风,留不下自己的痕迹。幸而一番勘问和追索,为自己定下了这个特殊的日子。

如今想来,我是否真的降生于四月初二这一天,又有什么关系呢?在人海里漂泊,“我”和任何一个芸芸众生都没有什么不同,有自己来到人间的印迹,幸运地拥有了亲朋好友的关爱,有了现在的美好生活,已经是我最好的人生。每当这个平常的日子到来时,不刻意以求,也不故意回避,就像郑智化一首老歌唱的那样:有生的日子天天快乐,别在意生日怎么过。