非虚构作家袁凌是 “一个以写字为生的人”,对于他来说,那些我们一般看不见的普通人,要比“处在权威、核心和主流地位的人”更加真实,也更有意思。

今天分享的文章中,故事主人公“忠家公”是一个来自于人们记忆夹缝中的神叨“半仙”,他有全套的道士行头,除了算八字,还能看阴阳、推日期。

但他一生命运坎坷,以前在鸭河口有一套大房子,“几受人尊敬”,以后却被他自己败光了;后半生全靠给说不清的人算命过活。

而这一次,他一语成谶,没能逃脱自己亲眼预见的命运八字。

忠家公的八字

文 | 袁凌

冬天落叶的傍晚,我走在陶然亭北墙外的街上,接到忠家公打来的电话。

“我打不过明年了。”他说。

忠家公入冬以来感冒了,很久没有好,但他确定的语气仍旧叫我觉得突然。我说感冒拖一下会好的。忠家公说:“我查了八字,自己明年又冲又克,肯定上半年都过不去。”

陶然亭

微微的寒风中,贴着耳朵的手机和拇指一起变冷了,我不知如何劝解他。忠家公是算命先生,平时给说不清的人算过命,更不用说给自己推八字。

我想到他在那高大又空落的粮管所旧屋里,在独独一盏灯光下查看命理书,推算自己的命运。自从我离开那里,这座带走廊的大房子里就剩了他一个人。晚上去上厕所,脚步声会嗡嗡地在走廊里回响,身影被走廊里头的电灯打在身前的地上,像是一直踩着自己的影子在走。

这似乎不是好兆头。从过六十岁开始,忠家公开始推算自己的晚年。他总是说,自己人生的大运都走完了,日期不多了。我总是劝他将来还长。但我知道,他心里有自己的想法,外面触不到。

我是偶然到粮管所去住的。去之前我知道忠家公是“半仙”,但不了解他有全套的道士行头,除了算八字,还能看阴阳、推日期,屋里有不少翻得破旧了的命理书,连同两部同治年间的线装楷字本。前几年的忠家公还只是初入行,岳母经常有些轻蔑地提到“他也在算命了”,现在却已经常有人晚上到粮管所来找,求问逮猪的肥日瘦日、起房子的方位风水, 忠家公就拿出命理书来推。“要有本章”——不像那些瞎子掐指乱算,这是他时常讲的路数。

赶乡场的算命先生

忠家公有文化,早年上过学,招过工,这大概是他入行快的原因。我第一次见到他是在西安,忠家公带着一帮工人包建房工程,到在省建筑公司工作的弟弟宽家公家里借碗。

宽家公很不高兴,说你包一趟工程连碗都买不起,要到我屋里借,工地上端的碗,你能完整还回来?

忠家公就使气走了。这项工程想必也是弟弟介绍的,以后却黄掉了。

当年高中毕业,亲戚有点关系,两弟兄被招工到省建筑公司。弟弟学会了开车,在省里一直稳定下来,成家立业。忠家公早一年去,却卷进了武斗,因为命案坐了牢。“文革” 后复查,他和命案无关,落实政策被分到粮管所,却又犯诈骗罪,坐了第二次牢,丢了工作。

岳母经常提起,忠家公以前在鸭河口有一套大房子,老婆娃子都有,“几受人尊敬”,以后却被他自己败光了,落到老粮管所栖身,“吃半吊子神仙饭”。

二

忠家公说自己八字带冲,却走沐浴运,“一生波折,缺财缺禄,只是不缺女人”。

我在粮管所的时候,常有一个白沙河的老婆婆来看他, _住上两天。有时忠家公也过去。两人没有扯证,老太婆的儿女也不干涉,乡下管着叫“搅棒棒伙”。

忠家公命里“四甲四妻”:甲申年、甲戌月、甲寅日、甲子时出生,“一甲一妻”。

第一任妻子是知青,在红卫兵“串联”中认识的,后来忠家公坐牢刚出来,她就在西安得病死了。忠家公找了一车旧板子钉成棺材,把她葬在终南山脚下。妻子留下一个儿子,由宽家公抚养成人。

第二任妻子是在粮管所时结的婚,生了两个女儿。那几年粮管所改制,忠家公出去“创收”,贩的干辣椒霉了,欠了单位的钱,房子都抵了货款。他鬼迷心窍带家婆出去行骗“放鸽子”,说家婆是他妹妹,介绍给哪一家,收了人家的彩礼钱,再把家婆约出来跑掉。

谁知走到河南的一家,家婆觉得人家境况富裕,人又温和,不像忠家公喝酒打人,就落了屋不肯走了。忠家公气不过,放火去烧人家的房子,被狗扯住脚跟,房子没烧成,反倒被抓起来,纵火诈骗罪一加,判了八年徒刑。

等他出狱,两个女儿也被妻子带走,长大嫁人了。粮管所开除了他的公职,忠家公剩了一个净人,在外荡了两年,包括到西安去包工程。失败以后,他又找到一个女人,过了几年。女人也嫌他脾气不好,后来跟人跑了,留给忠家公两间山上的房子。山高,他也不回去住,房子慢慢塌掉了。

忠家公就找到粮管所,要求恢复公职。跑了多少趟,公职办不下来,恰好粮管所倒闭,半坡上一院房子没人住,瓦楞上草长了老高,他就搬了进来,占了两间。人家撵他,怕他拼命,人又老了,只好默许,也叫他看个院子。

粮管所剩了个空壳子,只是每年春秋两季发放退耕还林粮食补贴,院坝里会摊上粮食。有段时间,一个外地老板租了院坝收松子,青褐色的松果堆成了山,老板雇人昼夜砸出来,松油的芬芳弥漫院子,比粮食浓郁很多倍。直到松子全部运走,院子还香了几天。

忠家公算是有房子住了,自己种点菜,粮管所春秋给拉两车炭。满了六十岁,有一份几十块钱的低保。花销的缺口,要靠做“半仙”的手艺来补贴。

比起算八字,阴阳更来钱些。我跟忠家公上南家山去给人看过阴地。

忠家公坐在一家人的祖坟背上,坟头搁着一升米,米摊得平平的,上面放着罗盘,忠家公眯眼看坟头对准的方位。罗盘放在米上面,大约是保证不受磁性干扰,这升用过的米也就归了忠家公。米底下还放了一张 50 元的票子,也是看风水的酬劳。

忠家公的罗盘看起来很考究,是他的大舅舅传下来的。忠家公认为自己是有传承的——大舅舅是八仙河有名的道士,能做道场、上刀山。忠家公有一个“道经师宝”的大印,说是用雷打过的坟头上的桑树雕的,也是大舅舅传给他的。

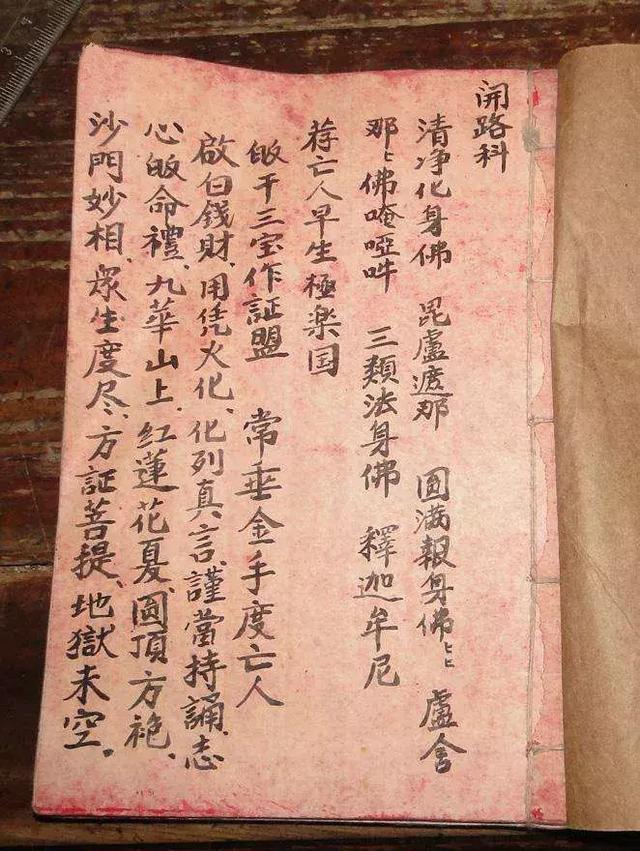

另外还有那两本同治年间的小楷《开方科》、《开路科》线装本。大舅舅在“文革”中过世了。在粮管所待着的时候,忠家公经常在抱着书看,后来他置了一套道士服,按照线装书上的说法给丧家开五方。开完了五方,他脱下道士服,变成了歌郎,绕着棺材唱丧鼓。

道教手抄本《开路科》

这样忙上一夜,可以得到一百块钱,还能把开路时杀过的鸡提走。

我跟着忠家公去唱过一次丧家。开五方要两人合作,他带着一个徒弟,穿着道士服,有些像是老戏里的人物。唱起丧鼓时,忠家公的嗓子不是很好,却自有一股苍凉味道。

和人对歌的时候,他现编的词除了押韵,往往带有典故,不像有些人是“棒槌歌儿”,只会在男女之事上打转。和着锣鼓独唱的时候,他的唱段大约来自家里的《隋唐演义》和《开方》。我记得最清的是这段:

人生在世苦奔波

好比南山草一窝

草死原是霜来打

人亡又是病来磨

后来听人说,忠家公那晚上的丧鼓唱的是由来最好的,大约因为有我在场。

为了恢复自己的公职、办理退休,忠家公让我给他写过几封申诉信,带到县上去找人,有两次还睡在领导办公室,却终究未能奏效。

他始终觉得,自己当初犯罪已经被判刑劳改,不能又开除公职。这么多年来,他想尽办法糊口,不给国家添负担。现在人老了,熬不了夜,唱不动丧鼓,单位不能眼睁睁看着不搭救。毕竟当初他“一时鬼迷心窍”,是由于单位逼他去跑“创收”赔了钱。

他一直在写申诉信,写好了又修改。

三

那天在陶然亭北街上的电话里,我听到了忠家公的咳嗽。我想到那幢大屋子,走廊里有微微的穿堂风。

忠家公还说,山上一直有雀儿咕咕叫,以前一直是在河对岸,那边倒了好几个老婆婆。现在叫到这岸的山上来了。

电话的末尾,我说等过年回去看他。手指僵冷,我放下电话,呼了口气。

过年回家,我没有上八仙。端阳节后的一天,我接到一个陌生女人的电话。

她说,你忠家公过世了。

我一时没反应过来。

她等了一会儿,见我没有反应,就接着介绍自己,说她是忠家公的女儿,回八仙料理丧事。我“哦”了一声,她犹豫了一下,又接着问,你和你忠家公好,知道他生前收的有存折,或者在哪里藏的有钱没有?

我说没有,只知道他有几本书、一个印。她没有再说什么。

过后知道,忠家公前两天骑他那辆破“嘉陵”上镇子。这是嘉陵厂很早以前产的一种轻便车,因为中间折下,被人称为“犁弓子”。八仙大概只有忠家公还在骑这车。回来拐上粮管所的便道时,车子倒了,忠家公摔在地上,别人把他搀起来。忠家公头部有些擦伤,别人让他去医院检查,他说不用,自己回了粮管所。

晚上没有人去粮管所,第二天粮管所要发放退耕还林粮,办事的人去找他拿仓库钥匙,一看人躺在床脚旁的地上,已经凉了。应该是颅内伤。

我一想,忠家公真的没有打过上半年。况且他还不是生病,是这么一场意外。

听说忠家公的儿子没有过来,是两个女儿出钱办的事,落葬在乌鸦山。忠家公的书和印章、罗盘被他的道士徒弟拿走了,还起了点争执。女儿怀疑徒弟拿走了别的东西,也疑心那个白沙河老婆婆藏了什么,才打电话来问我。

乌鸦山遗址

我在粮管所的时候,忠家公在关中的儿子来看过他一次。儿子在长安县打工,没娶媳妇,新起了一个砖坯房子,想让忠家公过去住,给他管家。有段时间忠家公动了心,说那地方他熟悉,有鱼塘,闲了能去钓钓鱼。忠家公早年爱的是在大河里撒网,近年来修电站打不成鱼了。房子离娃子他妈埋的地方也不远。可是他过去玩了一次,回来却不肯再去了。

忠家公说,秦岭修盘山公路,娃子他妈的坟早就被夷平。

影子都找不到了,那边现在都是火葬。他没有养过儿子,以后有了儿媳妇,一句话不对,人家抵到脸上来问,受不住。他回来待着,只要没人用这个房子,粮管所就不会撵他走。等到人死了,撂着看不过身,不管远近的亲戚或者儿女,总会置一副棺材把人葬了,能落个归土。

乌鸦山是忠家公出生的地方,他的心愿实现了。

只是没有唱丧鼓。