若您有机会来上一场说走就走的时光旅行,回到英国动荡不安的斯图亚特王朝,那么在彼时并不繁华的伦敦街道上,您很可能会看到这样匪夷所思的场景:神采奕奕的查理二世(欢乐王)伴随一众大臣,如带着十二门徒出行的耶稣基督,在无数平民的簇拥下触碰他视野范围里的每一个人;而被国王触摸过的平民百姓也和《新约》中享受过耶稣神迹的病人一样,认为自己从此百毒不侵,或者至少已经摆脱了淋巴结核病的摧残了……当然那些王公大臣绝非基督在世,摸一摸包治百病自然也是无稽之谈,别说是慧眼如炬的玩家您了,就连同一时代的奥伦治公爵威廉(William of Orange)都觉得这纯属扯淡,只是有一次在百姓的不断恳求下才勉强把手放在满心欢喜的平民身上,挺不情愿地赐福到:愿上帝赐予你更多的健康和理智。

穿女装的查理二世,突出一个欢乐

当我们用现代人科学而理性的双眼回头看这段历史时,自然会觉得这毫无根据的迷信荒诞可笑,但如今游戏圈的一些行为倒是和这一幕有那么几分相似之处:常能抽中稀罕物的欧皇玩家犹如万民敬仰的国王,惹得羡慕的非洲玩家们拥簇上前,吸上几口“欧气”,以求时来运转;不少玩家开包抽卡前必先满怀虔诚地来上一套严苛的动作,认为这样就能将魂牵梦萦的物品收入囊中;更别说还有玩家因匪夷所思的原因将曹操之流奉若神明,祈祷他能保佑自己开包抽卡时能脸白如雪……种种“乱象”遍布论坛贴吧,仿佛老祖宗们的“迷信”沉寂多年后又重新回归文明世界,还轻松得到了主流文化的认可。

嗯,您别说,脸是真白

不过显然用“迷信”来指责沉迷开包抽卡的玩家绝对有失公允,毕竟多数玩家的“骚操作”不过只是为平淡的抽卡过程添几分欢乐罢了,哪怕是有那么点儿相信这些操作能带来好运,也大多抱着“得之我幸,失之我命”的良好心态,绝不能和前文那些搞迷信的英国贫民划等号;也正因如此,我同样认为,将这些零零总总的“骚操作”上升到神经反射的高度未免有些小题大做了,毕竟和斯金纳那些呆头呆脑的鸽子不同,我们可是明知道那些“强迫性动作”根本没用,还是会玩儿得乐此不疲。

斯金纳箱里的鸽子

那么新的问题就诞生了,开包抽卡前的小小“迷信”就这么有趣吗?为什么我们明知道那些“骚操作”对出货率毫无影响,还是会乐此不疲的照做?这可不是什么简单的问题,粗略估算下,就算只是想泛泛回答,也至少要对神经学社会学民俗学传播学集体潜意识都有所了解,因此本文也只是站在经典精神分析的立场上,半调侃地向诸位玩家展现佛洛依德老爷子对“迷信”并不成熟的研究罢了,谈不上多科学——或者在大家看来可能根本就不科学,因为他老人家认为,这种关于开包抽卡的小小“迷信”与蒙昧时代的巫术有着“不解之缘”。

不过这是个误会,在弗洛伊德的研究中,巫术是一个温和的中性词,它指的是能够人类用来对付使自然现象,(在假象中)使其屈从于自己的意志的技术手段的统称,它即包括东方降头,西方诅咒,巫毒邪术这类的害人玩应儿,也涵盖了求雨祈丰这样对大自然温和的索取,还有各种各样五花八门的奇风异俗,多到老爷子恐怕根本无力用自己的理论将它们重新分类,只好沿用英国人类学家,宗教历史学,民俗学家J.G.弗雷泽的在《金枝 :巫术与宗教之研究》中的研究成果,按照巫术“赖以建立的思想原则”,将它们分成了以下两大类:

第一类被称为“模仿性巫术”,重点强调了巫术实施者对期待结果的模仿。举例来说,在蒙昧时代,每每天干物燥,终年无雨,日本岛北方的阿伊努人(Ainu)都会用筷子洒水,以碗作船,象征性的重新演绎大雨倾盆的场景,以此引诱甘霖天降,恰似不少资深“阴阳师”们相信的,只要在召唤前画一个形神具备的简笔画,就能让心仪的式神加入自己的收藏;差不多在同一时间的婆罗洲,达雅(Dayak)部族的猎人们相信,若家人或朋友在自己家中接触油或者水,自己必将因为“手滑”而一无所获,也和不少玩家开箱前洗手洗脸,恨不得焚香沐浴有那么几分相似之处。

形式具备的简笔画

第二类更普遍的巫术可以被称为“传染性巫术”,这类重点在于和所求之物建立联系的“巫术“在东方背景的文艺作品尤为常见。在那些作品中,一位鹤发童颜的得道高人似乎只要取得对方的指甲头发,甚至只是生辰八字便可随意操控他人命运,正如不少阴阳师玩家一度相信,只要恭敬地写下心仪式神的大名,便可在下次开包抽卡时将其收入囊中;类似的巫术在更血腥的中北美土著文化中表现为将敌人分而食之便可获得其能量之源,还好现代人见到欧皇也只是在羡慕和嫉妒中凑过去沾沾欧气而已;类似的情况在西方似乎更加根深蒂固,直到二十世纪初,仍有农妇相信将刺破自己脚掌的铁钉涂油后好好保管,就能让伤口恢复如初……嗯,相信正因如此才会有诸如“喝橙汁爆橙装”这类几乎毫无根据的说法吧。

对于这样的人类迷惑行为,J.G.弗雷泽给出的权威解释是:“人们错误地将其观念中的秩序当成了自然中的秩序,因此才会做如此想象,即只要他们控制了,或者似乎控制了其思想,也就能够对事物实行相应的控制。”对,差不多一句废话,弗洛伊德老爷子自然不会全盘接受,于是作为古典精神分析的第一人,老爷子毫不意外地将这些迷惑行为的诱因指向了我们每个人的童年。

不知诸位玩家们是否还记得年幼的Gregory,那个伊迪芬奇旧宅不幸夭折的婴孩?在关于他的记忆里,澡盆中的诸多玩具伴随着《花之圆舞曲》曼妙的旋律,如柴可夫斯基的胡桃夹子般翩然起舞,最终化成了婴儿脸上大人们可能永远无法理解的永恒欢笑。我个人十分敬佩制作组如此惊艳的想象力,但不得不指出,对Gregory来说这并不是单纯的“想象”,而是一种被弗洛伊德称为“离心式兴奋(Centrifugal exictation)”的“超能力”,在它的帮助下,孩子们在很长一段都会完全相信自己脑海中呈现的场景,无论是浴缸里起舞的玩具,还是床底下阴森恐怖的怪物。只可惜面对岁月无情的催促,孩子们意识中的超我(superego)部分不断成熟,这神奇的“超能力”也逐渐退化成了大人们无聊的白日梦了……吧?

如果那天B先生没有因病造访,弗洛伊德可能真的会这么想的吧,毕竟他认为“离心式兴奋”不过是儿童运动神经效率低下产生的副作用罢了,还好B先生的症状诡异得很有启发性:作为一个智力超群,家庭美满的成年人,他似乎仍保持着孩子般“心想事成”的超能力,仿佛只要他动动念头,想见的人就一定会出现在附近,支持的球队就一定能取胜,不小心发动的预言和诅咒也定会应验——当然,所有这些事情都未曾真正发生,只是他自己深信不疑罢了。

简单说,超我(super-ego)即人格结构中的道德部分

针对这种案例,弗洛伊德提出了“思想全能(omnipotence of thoughts)”的概念,并提出假设认为孩童脑子里的“超能力”其实从未真正消失,只要蒙昧的大人们可以找到譬如一场繁琐的献祭这样合适的办法“说服”没那么严格的超我,他们依然可以像孩童般坚定地确信明年一定风调雨顺。也就是说,尽管随着时代的进步,人们在与超我的较量中逐渐落了下风,但当有着自己小小迷信的现代人,或者更确切地说是掌握着各种“骚操作”的抽卡玩家完成自己的“仪式”后,仍会在一定程度上和我们的先祖一样,真切地体验到成功(抽到稀有物品的)喜悦。虽然大部分“仪式”都不可能改变出货的概率,但至少能让您在正式开包抽卡前有一个不错的心情。

时至今日,部分东非人民仍相信自己的祈雨舞会管用

没错,大部分“骚操作”是不能改变出货概率的,也就是说有些操作还是能有效改变物品掉率的,毕竟游戏中决定掉率的不是变换莫测的蝴蝶效应,而是程序大佬们的精心设计,虽然同样精妙无比,但难免百密一疏,总会存在着些许可以被玩家们察觉并加以利用的规律吧……相信这也是仍有为数不少的玩家福尔摩斯般精确到秒地控制自己开包前准备工作的理由;而就算那些技术大佬真的成功模拟出了自然界的概率,恐怕各大游戏厂商也不可能采用这绝对公正但体验糟糕的方式寒了多数玩家的心。为了自己的利益,它们更喜欢用种子表,AFK补偿,“充钱提高概率”等方式在随机的游戏中暗中为概率添加阈值,甚至如《阴阳师》那样明目张胆的加入保底措施的方式,让血统纯正的非洲人们也能享受到出货的喜悦,个人认为若想尽快出货,熟悉这些机制可远比精通各种骚操作有用多了。

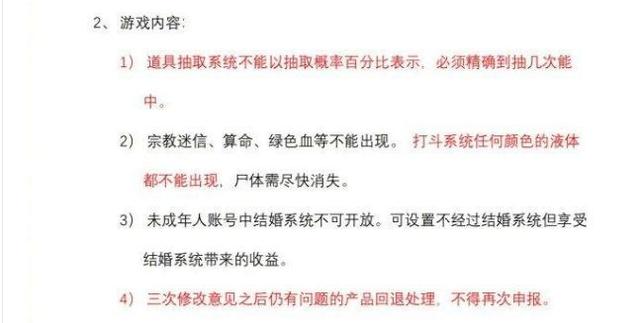

其实《阴阳师》也是响应国家的号召

不过正如那些带着异域风情的旅游胜地总少不了供游人驻足欣赏的奇异巫术一样,那些零零总总的“骚操作”也早已成了商家与玩家共同的亚文化盛宴,由此衍生的众多“歪理”和鬼畜即能保持游戏的热度,也能给玩家们带来更多游戏之外的欢乐——当然,前提是您不会因为遍尝百法仍屡不出货而恼羞成怒。若是如此,那本人真心劝导您远离正在折磨您的那款游戏,这世上有着太多比那游戏更精彩更重要的事物(和其他游戏),又何必沉溺其中,不愿自拔呢?

只是我们恐怕越来越难逃离在游戏中开箱抽奖的诱惑了

PS:

对B先生详细症状和治疗过程感兴趣,且有一定德语基础的玩家可以自行查阅弗洛伊德先生题为Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose (1909) 的文章第二部分B案例。