尧育飞

1917年,齐白石回忆师友,谈到李瑞清时,意味深长地说:“李梅痴能书,赠余书最多,未见其人,平生恨事也。”1920年,李瑞清逝世,谭延闿听到消息后,在日记中写下:“求友九州,知心无十,从此人间少一枝笔。”齐白石没有当面见过李瑞清,他为此抱憾平生;谭延闿交游广泛,也视李瑞清为一生难得的知己。两位近代名人对李瑞清的感慨令人想起汉代名将李广,李广去世后,“天下识与不识,皆为先生哭”。令齐白石、谭延闿两位近代大佬引为知己、视作高人的李瑞清(1867-1920)是近代著名的书法家和教育家,祖籍江西临川,生于广西,长于湖南长沙,1895年取进士,成翰林院庶吉士,此后曾任江宁提学使,两江师范学堂监督。他的书法上追周秦,博宗汉魏,各体皆工,与曾熙并称“北李南曾”。

在书法、教育等领域的贡献之外,李瑞清也以精于美食著称于世。在清道人、梅庵之外,李瑞清最负盛名的外号就是“李百蟹”,传说他一餐能吃上百只闸蟹。在《先从兄清道人行述初稿》中,李云麾写道,辛亥革命之后,“时局骤变,故麕集于沪者多颠连愁苦,相向无可通融。兄惟日踯躅中逵,常昼不举火。同年僚友及诸门弟子渐有知者,不时佽给,得少供饘粥。又念知兄喜啖,日餍兄于沪北一小闽菜馆‘小有天’,至有为‘道道非吾道,天天小有天’耦语嘲之者。兄赋性狷介,不欲累人,受飨给,必酬以书画。”这段话指出李瑞清与饮食的三层关系:第一,李瑞清本身喜好饮食;第二,李瑞清在辛亥鼎革以后,成为遗老流落沪上,生活境况不佳,朋友及弟子于是邀请他参与各种宴会,以此周济;第三,一些著名酒楼如小有天,成为李瑞清经常性的饮食场所;第四,李瑞清接受宴饮邀约,往往回报书画,以示偿还人情。

旧有的传状、笔记文献简要触及李瑞清的饮食活动,限于体例,却并不能描绘更多。借助谭延闿、陈曾寿等人的日记,可见李瑞清的宴饮活动超乎一般人想象,而他的食家身份,也得以立体呈现。李瑞清的食事活动主要发生在1912年辛亥鼎革以后的上海,记载这种宴饮资料最为详实而丰富的当属《谭延闿日记》。在李瑞清的朋友圈中,一般人最关注他与曾熙的关系,实际上,谭延闿也是李瑞清晚年的密友。关于李瑞清与谭延闿相交之深,李云麾《先从兄清道人行述初稿》中称谭延闿“致力民国而犹不忘清室,于兄亦称至友,情与曾埒”。也就是说,谭延闿与李瑞清的关系之深,并不减与曾熙和李瑞清的交往。谭延闿与李瑞清关系相当亲密,有时候还替李瑞清买彩票。根据《谭延闿日记》记载,曾熙曾在谭延闿家任教,此期三人之间情同手足。辛亥革命之后,谭延闿一度任湖南都督,之后屡仆屡起,其中居停时间最长的地方就在上海。聚集诸多政坛、文坛各色人物的上海滩,于是成为密集的人际交往场所,各种宴饮活动接连不断。1915年李瑞清居住在上海北四川路全福里二衖一号,距离谭延闿威海卫路住所也并不远。对李瑞清而言,是不忘恢复大清;对谭延闿而言则是保护民国并致力于回湘执政。一些共同的目标和湖南人的同乡之好,令他们频繁走动,宴饮频密。在1914年、1915年、1916年这三年,他们的宴饮活动最为频繁。凡此,《谭延闿日记》均有详细记载。兹以《谭延闿日记》、陈曾寿《苍虬阁日记》等日记为基本材料,勾勒李瑞清作为食家的另一面。

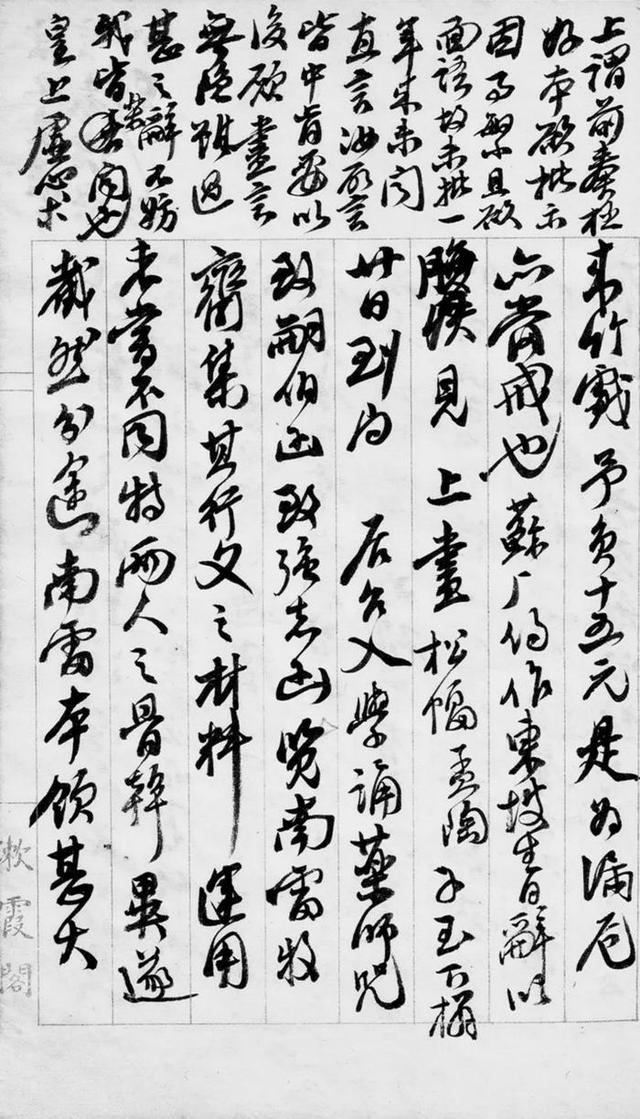

六朝松下的清道人。图自2021年11月南京大学“墨韵梅香——纪念李瑞清先生逝世一百周年书画文献展”。

一、 谭延闿与李瑞清的饮食活动

至晚在1911年,李瑞清就与谭延闿相识。彼时争取铁路国有的各省代表,李瑞清和谭延闿在北京相遇,一同参加各类宴请。1911年闰六月初四日《谭延闿日记》记载:“九时起,即以骡车赴万生园,于、宝两侍郎之招。至门遇宝瑞臣,遂同入荟芳轩。张菊生、傅增湘、方玉山、李梅菴、达受甫、李柳溪、刘仲鲁、宋芸子、于晦若均先在。待张季直至十二时乃来,遂入席,仲鲁自为主人于别室,因不入座。菜则政治官报馆庖人,甚好。”此后,他们还在聚美楼、临川会馆等地聚会,并且已经开始切磋书艺。这种早期的交往为他们日后在上海的重逢埋下了伏笔。

不过,两人之间频密的宴饮活动,要等到1914年。彼时谭延闿居留沪上,而李瑞清在上海已有两年多时间。《谭延闿日记》最早记录两人宴饮发生在1914年2月27日,“至小有天,俞寿丞招饮,梅庵已在,相见大喜,以所携酒痛饮尽醉,菜实佳,不负所闻。出,同梅庵至筠庵家,病已愈,坐良久,乃归。”曾担任过湖南学政的俞明颐(1873-1966)宴客,给两位老友提供了见面的机会,两人相见大喜。此后一直到李瑞清逝世,只要谭延闿在上海,两人几乎每周都有数次宴会。这种宴会的频繁程度,在近代各类文人的交往中并不多见。

他们宴饮的缘由五花八门,有的是娶媳妇、做寿等日常宴饮,有的是某人差事等贺喜,更多的是看不出明显目的的聚会和邀约。有时是补祝生日,有时是饯行,有时是请托办事,有时是为古人如钱南园做生日。为此,他们甚至组织一元会,这类活动颇类团购吃喝,AA聚会。当然,应当注意的是,《谭延闿日记》并未详细记载他们在宴会上谈论什么。但这些宴会有的恐怕蕴函某些政治企图。如1915年6月4日、5日,李瑞清接连宴请梁启超,并邀谭延闿等人陪同。在张元济1917年二月廿六日日记中,同样记载这种颇有意味的谈话,“昨晚俞寿丞、曾农髯、张子武、李梅庵公宴熊秉三于小有天,约予作陪”。发生在“丁巳复辟”前的宴会,以及出席这一系列宴饮活动各色人员,很容易让人想到,小有天的这一系列宴饮活动与李瑞清等遗老势力的复辟意图有所关联。在晚清大变局的时代氛围中,饮食在为李瑞清提供“隐身”机会的同时,也为他创造了广阔的社交舞台。

早在1913年,李瑞清已经在小有天等地多次聚餐。这种聚餐原因与淞社的文人雅集活动有关。这时李瑞清的朋友如樊增祥等人曾经组织一元会的社团,这一社团是以定期举行宴饮活动相标榜。当时报纸曾作诗讽之:“道道非吾道,天天小有天(小有天,酒馆名)。书如少师怪,画比石涛颠。白吃一元会(樊山诸人有一元会,每星期一宴饮,群以梅庵贫,免其出费),墨摩两鼻烟。”一元会可能是上海流行的AA聚会模式。在樊增祥等人的酒局中,他们免除了李瑞清的会费。而到了1915年,谭延闿等人组织一元会,李瑞清也是重要成员。1915年3月8日《谭延闿日记》云,“晚六时,与大武、吕满同趁电车至悦宾楼,陈伯言、俞寿臣、李筠厂、张子武、成习之先在,宗子岱后来,惟李道士不至。一元会今日开始,而菜极恶劣,欲以水饺致饱,饺复作豆油气,勉强塞腹,殊不餍望。惟子武、习之同唱粤讴尚佳耳。”这个圈子的一元会成立之时,李瑞清并没有参加。1915年3月16日《谭延闿日记》又云,“偕大武、吕满步入子武家,伯严、寿丞先在,道士、李三、成习之、宗子岱后来。闻李三得海州厘局长,为之一喜。主人设食尚精,惟烧鸭不如曩日,人出八角,尚不及一元也。”1915年5月7日日记云,“至古渝轩,伯严先到,久候,道士、李三乃来,以一元会为子武称祝,酒携二种,菜有九肴,皆精美矣,已醺然而散。”此时,一元会已经作为一个定期组织,承担了会中人士的饯行、生日等活动。1915年10月3日日记云,“俞三偕成习之来,子武亦至,发起吃一元会,遂同往古渝轩,(车中遇聂三)六人去七元,而菜殊平平,可怪。”1915年10月12日日记,“晡,偕大武、吕满附电车往古渝轩,道士、俞三、梁胡子、成习之先在,宗子戴先在,一元会也。”可见谭延闿等人组织的一元会,固定成员在六七人左右,持续时间至少在8个月以上。聚会的地点不拘一格,悦宾楼、古渝轩等地均是聚会场所。宴会上常常“八簋一面”。而当时菜肴价格也多以人均一元为标准,故而不及或超过时,谭延闿都会在日记中记载。李瑞清作为会中常客,活动中常可见其身影。

此外,李瑞清还曾组织磨耳会。谭延闿1915年7月5日日记云,“晡,偕吕满至李道士家,过章一山,谈顷之去。遂偕李、吕率旭君及惠甫之子至别有天,道士请客也。一山、子武先来,顷之,宣古愚、周美权、张逖先父子、萧某、宋某,凡十三人,所谓磨耳会也。酒则吾所携,又所谓黄汤灌在狗肚矣。菜多而廉,仅七元,道士之调度工也。”李瑞清组织的磨耳会也是文人雅集之一种。这一顿李瑞清请客,仅仅花费七元,每人仅需五角左右,足见李瑞清是点菜高手,调度有方。

根据《谭延闿日记》记载,两人共同品尝过的酒楼包括小有天、古渝轩、别有天、式式轩、翠乐居、春华楼、多一处、一品香等沪上著名酒楼。其中又以小有天最佳。谭延闿公开声称小有天胜过别有天。小有天作为重要的聚会场所,郑孝胥、沈曾植、姚赋秋等人也常在此宴请,这店经常出现在遗民们的诗作之中,在一些老派的征联活动中,也可见小有天赞助的影子,如1917年,《国文月刊》举办奖金颇丰的联语征集活动,上联为“绣云天天外天别有天小有天天天好吃”,所涉均是餐馆名。种种迹象表明,小有天背后蕴藏着一股遗老势力。

以笔者整理的陈曾寿《苍虬阁日记》为例,这份断续的日记中,“小有天”首现于1911年十月二十三日,这天“散原约饮小有天”。陈曾寿并没记载陈三立所约饭局中的其他成员,体现了《苍虬阁日记》一以贯之的简练风格。然而就在这样简练的记载中,小有天在1911年就出现3次,十一月初一日,“道人、散原来,遂同过恪士,饮小有天”。十二月初七日,“恪士约饮小有天”。这年年底平均每月都到小有天聚餐。1913年一月至五月,总共出现15次。这年正月十八日日记记载郑孝胥约饮小有天,出席者包括李瑞清、陈三立、朱祖谋等人。(这一天郑孝胥也有日记,不过记载十分简略,仅云“夜,宴朱古微等于小有天,贞长感冒未至”。)此外,常在小有天聚餐的尚有陈曾矩等陈氏家族成员、李瑞清弟弟李瑞荃等李氏家族成员、傅岳棻、俞明震等人。陈曾寿日记也偶尔提及式式轩、杏花楼等酒楼,但远不及小有天频率之高。其中值得注意的是陈曾寿与李瑞清的关系,据1912、1913年两年不完整的《苍虬阁日记》统计,提及李瑞清高达62次之多。无怪乎有些沪上小报认为“道道非常道,天天小有天”这一联出自陈曾寿之手。

《苍虬阁日记》书影,图自国家图书馆出版社微信公众号

小有天周围聚集着一个遗老圈,还可从小有天最有名的招牌联语,“道道非常道,天天小有天”(或称“道道”)对联见出端倪。姜丹书《忆清道人》认为这是李瑞清所作,“该馆悬壁以为荣”。但李云麾等人明确指出这是他人揶揄李瑞清的评语,否认了这种说法。另有一些观点认为这一联出自郑孝胥(苏渊雷编《历代绝妙好联》,上海辞书出版社,2020年,第206页)。这可能由于小有天是一家闽菜馆,最早可能自福州发展而来。晚至1936年,郁达夫游福州,在《闽游日记》2月18日日记中还记载在小有天聚餐。总之,关于小有天联语的作者归属,聚讼纷纭,莫衷一是。然此联大抵出于遗老之手,则当无疑问。

自1914年以来,《谭延闿日记》频繁出现“小有天”三个字,至1928年止,小有天共出现109次。其中宴请的嘉宾有谭延闿、谭泽闿、俞明震、俞明头、吕苾筹、陈三立、成习之、袁思亮、聂其杰等。据蒋维乔、郑孝胥等人日记,在小有天就餐者还有张元济、陆费逵、王培生、宗子岱、缪荃孙、朱祖谋、徐乃昌、吴昌硕等等。小有天的这批食客主要由三个圈子的人物构成:一部分以谭延闿等人为核心,这是以湖南人核心的圈子;另一类如张元济等人,可算商业人物圈子,包括与商务印书馆往来的各类人士。而最重要的则是郑孝胥、李瑞清、陈曾寿、缪荃孙、陈三立等逊清遗老圈子。三个圈子人员互相重叠,其中遗老圈子牵连的人物最为广泛,而李瑞清与小有天的关联最为密切。彼时,沪上各家餐馆均有特定的主顾,如吴学廉与郑孝胥等人主要的宴饮场所有小有天、小同春、式式轩等,因这些餐馆各有招牌菜。如式式轩、多一处为川菜馆子,而李瑞清喜欢的则是椒盐蹄膀。小有天名菜有鳊鱼、五柳鱼、香椿鸡、捶笋、白菜加利鸡,古渝轩菜肴则以莴苣白菜闻名。小有天的名声可能伴随着李瑞清而越发响亮,甚至当日本人芥川龙之介来到上海时,也听闻这个店子是李瑞清捧红的。

1916年月份,小有天扩大了经营规模,1月11日的《谭延闿日记》云,“小有天新移,新居宏敞过前,清静不及”。此外,这些餐馆已经安装电灯,是十足的新派酒楼,只是有时候备用煤气灯。这些聚会有的是个人单独买单,有的是两人合请。他们赴宴已改换新式交通工具,或乘坐小汽车,或乘坐电车,有时是步行。而李瑞清并不那么穷困,他还在商务印书馆、华昌公司等地均有股票。1916年1月31日日记,“道士入梁璧元股二千金,以千六百元请拨湘帑,今日始交割清楚也”。可是这种状况禁不住庞大家庭的开销。1916年5月30日《谭延闿日记》:“晚饭,小饮。既罢,汪九与大武、吕满出,余与道士、曾九谈。道士言家庭困难,状至欲泣下,可哀也。道士去,已十时,遂寝。”在流动的盛宴之外,是遗老们捉襟见肘的财务状况。

此外,谭延闿等人的不少宴饮也发生在家庭之中。如张其锽家,1914年3月31日日记:“傍晚,余偕大武步至子武家,寿丞、吕满先在,见张叔宜,今日余假子武家请客也。道士、恪士、云台,惟张十四未出,鳆鱼及鸭皆不如前日,凄然有别感矣。九时乃散。”此外,有些宴会也在陈三立家。陈三立家的厨子还曾在李瑞清家做事。有时在袁海观家,1914年12曰1日日记:“已一时,遂偕大武赴袁海观之约,既至,李梅盦、何诗孙先在,并见其第四、第五两儿,皆归自瑞士国者。入席,皆自制菜,以锅贴及瓢儿菜为佳,家常便饭,羊肉、牛筋,非例菜也。酒甚不佳,遂不多饮。”1915年2月3日在陈三立家,“赴陈伯严约,成习之、俞寿丞先在,遇李道士兄弟于门,愙士最后至。入席,有十碗一盘,丰腆甘腴,胜馆子多矣。余携酒罄,乃进王宝和,乃至不堪入口,程度之相去岂不远哉。”家常风味往往胜过餐馆菜肴。而无论在哪里聚餐,他们似乎都自己携带酒水。1915年2月4日,谭延闿“步寻久之,乃得陈伯严屋,俞大、俞三先在,陈人仙、李三后来。又顷,道士乃携酒肴至。半自制,半由陈庖,陈庖故李厨也。饮李携酒,亦不甚恶,此自苛求之过。十二肴皆丰腴可食,尽酒五瓶,尚不醉也,九时乃散。”这里可见,家宴中不仅自备酒水,还可以携带菜肴。此外,诸人家中均有厨师,这些厨师之间也时常流动。这种流动性也为增强饮食交流奠定良好基础。

二、 清道人如何制造饮食趣味

李瑞清以个人独特魅力参与民国初年政治和社会进程,宴席是其重要的交游平台。这种饮食在人类学分析视野中,具备礼物功能。在李瑞清孤寂而放浪心态的表层,饮食如一块轻薄的面纱,遮蔽了他的喜怒哀乐,也一并绘制了他斑斓的日常生活。

我们假装不知道清道人的书法,假装不知道他对于教育的贡献,假装不知道他是一位著名的清遗民,只看他的食单,只关心他的厨艺,只看他的食家面目,他也不同于许多民国初年的食家。他的饮食趣味十分全面,不仅品鉴,也亲自下厨,不仅善于组织宴会,也频繁出现在各种酒席场合,他的食量十分惊人,他也无惧别人以饕餮视之,有他在的酒席,总是充满欢声笑语。他似乎有意沉湎于宴饮活动中,如果不是这样,那么他必然是在这方面充满天赋。总之,从各方面来说,他是一位全能型的食家。

李瑞清在饮食上有独特造诣,不仅因为他参与宴会次数多,而且也因为他精于品鉴,还会制作几样拿手菜,此外对各餐馆经营状况了如指掌,故善于点单。根据《谭延闿日记》记载,李瑞清所吃菜肴包括扬州菜、四川菜、淮扬菜、湘菜、西餐等多种菜肴。李瑞清喜欢火锅、汤圆、四川菜椒盐膀等。而他曾经吃过的菜肴有腐乳鸭、鱼唇、雄鱼头、烧猪、椒盐膀、鳆鱼、利浦芋头、烧鸭、窝窝头、小米粥、兔肉、炒面、牛肉、扣肉、大鳊、炸酱面、烫面饺、汤圆、蒋腿、鱼翅、水饺、白菜加利鸡、清蒸海参、蟹黄白菜、打边炉、鲥鱼、乳油炖鱼翅、炖梅子肉等。李瑞清有时候也吃素,如1915年10月27日,在谭延闿母亲生日宴会上。李瑞清所饮酒有白葡萄酒、竹叶青、啤酒、白干、白兰地。酒水常常为李瑞清携带,他大概十分好酒,懂酒。他们的酒量也相当惊人,如李瑞清兄弟请客,9个人就喝了6瓶酒。1914年3月23日日记:“习之携酒甚佳,尽两瓶,继以道士酒,皆入口轻圆,李酒尤醲郁,年代相压,正不可诬。”次日,谭延闿仍对李瑞清之酒念念不忘,“午饭,有昨携李道士酒,极醇美”。3月29日日记:“今日菜平平,李道士携酒则罄五瓶,甚酣畅。”李瑞清对酒水的品鉴博得谭延闿认可。

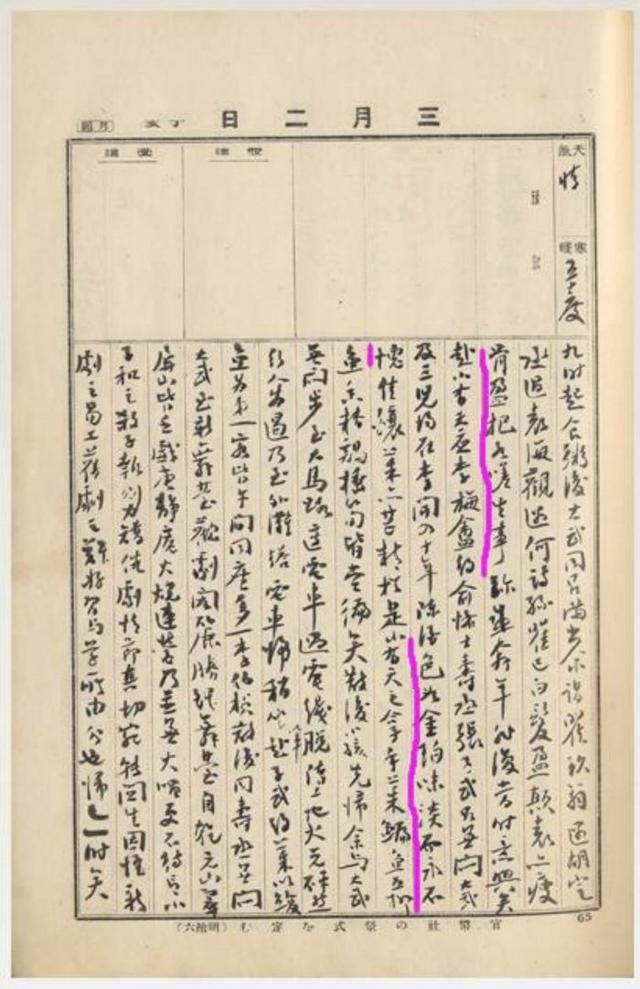

谭延闿日记记载与清道人在小有天的一次酒席

精于品鉴的李瑞清,许多方面甚至是谭延闿的领头大哥。1915年9月7日,“待邓芷溪来,乃入席大啖,以清蒸海参为最佳。道士每夸乌开之妙,余皆不契,今始知之,信乎非实验不能言品隲也”。此外,在小有天,点菜还得看李瑞清,凡是经他之手,菜肴往往出彩。这点也令谭延闿佩服不已。难能可贵的是李瑞清在饮食上并不挑剔,有时在街头巷尾。如1914年四月中旬,陈三立、陈曾寿来访,就在巷尾酒肆畅饮。

在李瑞清参与的文人宴会上,往往伴随着风雅之事。这种风雅多是观赏书画作品。有时观赏书画在宴会之前,有时在酒足饭饱之后。如1914年12月29日日记,“上灯后,余偕吕满以车至别有天,梅庵、筠盦、冲父、大武先在。携刘书《大学》及王蓬心画《三界胜境》图卷,乃李恩庆季云所藏何贞老长跋,录旧王蓬心画永州山水册七古千余言,精妙绝伦,自题诗作于甲辰使黔时,此题则丁未为季云作,信为鸿宝,余介卿藏也。赏玩久之,乃入座,介卿亦来。今日菜乃大佳,(共七元余,便宜仲父矣。)非复前之庸劣,其人杰地灵之谓乎”。书画双绝的李瑞清在这样的宴会上得心应手,往往高谈阔论。

宴会前后的观画之余是谈论。李瑞清是极为幽默之人,有时诙谐纵横,多谈笑话。1915年3月19日日记,“六时,同大武、吕满附电车至小有天,公饯李筠盦,俞三、子武、宗子岱、成习之先在,道士兄弟、伯严后来。入席,谈谐极欢。道士去,有谜一,请同座猜之。其辞曰:远看一匹马,近看一匹马,比马还小些。满座皆不能得,及问之,乃小马,俗谓马驹也。大笑不已。”1916年5月23日日记,“三人同日去看花,百友原来是一家。禾火二人相对坐,夕阳桥下一双瓜。伯严云,生平最服禾火二人句,以为巧谜不能及,与道士之小马谜并传。”1916年5月20日日记,“道士来,遂同晚饮,有炸酱面尚佳。道士言曾于轮船遇一西人,言近时研究鬼神学之书多于廿四史,以男女各数人,坐一暗室,读有音韵之文,使声调凄切,不久即鬼至。始则附人,继乃见形,终且对语,此为致鬼不二法云。又云小时见庖人能致蛇,视之,则包于纸内,如铁钉者,及启视,顷刻盘如巨瓮,及覆以纸,小如故。其人云蛇能变化大小,不特龙也。道士且言李三亦同时见之,非虚言也。谈至十时乃去。”李瑞清所谈的“小马”谜语的笑话,令谭延闿印象深刻,多年以后也不能忘怀。

李瑞清书联“说经能得实,持句欲摩空”。图片拍自“墨韵梅香——纪念李瑞清先生逝世一百周年书画文献展”。

李瑞清家也常常高朋满座,这与李瑞清好客且广交游不无关系。1912年十月初一日是个雨雪天气,陈曾寿外出,不免“过李道人,索泼兰地酒解寒”。由于在李瑞清家,朋友往来颇为随意。故1915年4月2日,谭延闿到李瑞清家,发现“杂宾满座,乃辞归”。家中高朋满座,李瑞清又十分好客,故他的家宴就不难不出彩了。朋友来贺迁居,他杀鸡宴客。且米饭也颇费了一番考究,谭延闿品尝后认为“饭有花露香”。李瑞清家宴极为有名的当属汤圆。一般人至李瑞清家,一般都要吃汤圆。有时候汤圆没有,则客人匆匆告别。1915年2月16日,谭延闿至李瑞清家,日记云,“汤圆既无可吃,深谈亦多不便,乃与辞而出”。汤圆可能是李氏家族嫡传的菜肴。李瑞清弟弟李瑞荃也以汤圆宴客。1916年3月18日,李瑞清“以汤圆款客,有肉馅者甚佳”。1918年2月4日:“昨日道士约喫汤圆,乃未往,遂送来十枚,晨煮食之,甚佳也。”1915年2月21日日记:“午饭略进而止,因李三有约也。偕大武、吕满步至其家,……顷之,出汤圆馅,凡三种,人进六枚,俞三以为面过梅盦而馅不如,余则未敢轩轾。陈伯严来,遂下楼入座,有蒋骽,俞三所携,云甚难致,然切大片而不熟透,无以异常骽。佐以烧茄及鲜菇汤,汤尚佳,继以鉢头,则杂煮肉丸、豆腐、白菜汤,尚可泡饭食之。酒则烫坏,不复饮矣。”此处提及李氏家族的另一名菜——火锅。谭延闿1915年2月5日记载最为详细:“俞三来,邀同赴李道士招,吴、王同电车,至北大桥别去。余辈至厚德里下,步入李家,李三先在,陈伯严,陈人仙后来。先出汤圆饭客,箸夹断而馅不出,入口融滑,实美制也,余进八枚。乃设矮桌,置火锅,佐以徐州烧酒,荡野鸡鸡肉、鱼诸片食之。初尚不觉,久愈甘芳,终以白菜下猪油共煮,腴厚不可言。最后并入饭煮之而事毕矣。既醉且饱,乃归。”这种吃法类似广东打边炉,以鲜美著称。不过,李瑞清家的火锅有时候也会失手,1916年1月23日,“俞大、俞三来,遂邀同曾九、吕满、大武,以马车往李道士家。……道士留食午饭,子武亦来。至四时,乃具火锅,食雉、兔、鸡、鱼烫片,甚美,然时有腥气,最后煮菜及饭食之”。可见,这道火锅菜肴的好坏取决于食材本身。另外,李瑞清也善于处理鱼翅,这是见之于1918年1月17日日记的记载。

需要指出的是,李瑞清家宴中仍然保持湖南风俗,如1915年8月19日,李瑞清生日这天,“与吕满、大武偕之至李道士家,今日道士生日也,其门人以四十九岁,故为之称觞。客至甚多,复设客座对门空屋中,陈仁先、农先兄弟、钱冲甫先后来,谈久之。李三邀往厅堂吃面,有一涂姓人在,四碗八盘,继以卤面,大似湘中面席也”。清末民初,湖南的生日宴席主流即是面席,李瑞清的生日并不例外。

李瑞清精于美食是以食量巨大打底的。姜丹书《忆清道人》:“道人虽玄冠缁衣,而非但不茹素,不念经,且有‘李百蟹’之称,……所谓李百蟹者,吾师食量过人,惟不善酒,每日必至三马路‘小有天’闽菜馆小喫,秋深蟹肥,剥唤辄数十只,而人以百夸之也。”不仅李瑞清健啖,其子也胃口甚好。1915年5月23日日记,“午,俞三来,遂同大武、吕满(遇范九峰于门前)偕趁电车至古渝轩,成习之请客也。梅厂率其小儿后来。入席,饮啖甚豪,惜鲥鱼但有头尾耳。此小儿颇能书字,倣道士,且健啖。”不过对李瑞清的食量,有人并不相信。如李瑞清的友人章梫(字一山)就买来螃蟹检验李瑞清的食量。1915年11月14日日记,“午饭后,与大武附电车往高照里,赴章一山之约,车中遇李道士,同至一山家,蒲伯英后来。一山买百蟹,欲试道士百蟹之量,道士则云小有天过饱,不能更进,仅食七枚,吾辈亦各进六枚也。携酒乃至变味,大不可解。……钮玉樵《觚賸》记昆仑山人有紫蟹一夜五百螯,擘膏于金陵之语,则道人之百蟹未足奇也。”尽管这次测试以李瑞清午间食过饱而未露一手告终,但谭延闿倾向于认可李瑞清的食量,且引经据典加以说明。

李瑞清等人对饮食的热衷,亲自参与一些菜肴的烹饪与制作,是这一时期文人趣味发生饮食转向的一例证明。不过,从其不断制造饮食话题,在圈子内部不断言说饮食故事来看,他们显然是在有意塑造一个时代的饮食话语。李瑞清等人对传统上居于下流的食事的重视,是失势文人有意打造他们的生活姿态。正如英国汉学家柯律格(Craig Clunas)所言,在16世纪,“传统的社会精英感到其社会地位受到威胁,转向‘发明趣味’,以此为手段来强调,要紧的不仅是对美学奢侈品的占有,而且是占有它们的方式”。对经历辛亥巨变的李瑞清等遗老而言,物质与精神世界的双重失落使得他们迫切地寻找出口,在此,作为寻常事的饮食,为他们宣泄“易代的伤感”提供了廉价的介入机会。

三、 李、谭之交与遗民的“食相”

世人多以酒食征逐所交为酒肉朋友,然谭延闿与李瑞清二人却打破这一刻板印象。尽管关于两人交往的记载多在饮食上,但二人绝非狐朋狗友。这种印象在李瑞清死后,《谭延闿日记》的记载更加证明这一点。毕竟,李瑞清的饮食体验,并非饕餮的纯粹的吃喝,有时是疏狂人生的写照和发泄。如他认为作书画供家庭日常生活足够既可以,何必再佝偻向人,与其向人献媚获利,不如向书画献媚。为此,他有时拉着弟弟李云麾“趋向街头广东消夜馆,狂啖鱼生粥馄饨,自携瓶酒,饮微酣,归而拂纸信笔,或书或画”。在他与胡小石短笺中,也能看到他无法承担宴会的苦衷。李瑞清和谭延闿在上海滩的疯狂饮食体验,更多地像是李白的“酒隐安陆”,是不得志于一时的苦闷的宣泄。

1914年,谭延闿三十五岁像

对谭延闿和李瑞清而言,尽管易代以后两人在政治蕲向上渐行渐远,但与过于玄虚的政权变幻相较,友谊和情感始终是更具生命力的东西。对清末民初许多颇有风骨的文人而言,友谊和情感存续于人与人之间,机构的变换和权力的转移并不能左右人情的温度,尽管1918年4月5日之后,谭延闿和李瑞清两人似未再见面,但仍书信不断。1920年9月12日日记:“得大武信,道士于九月五日中风不语,闻之凄恻。”9月14日日记:“得李三电,知道士于初一亥时逝世,伤感不已。求友九州,知心无十,从此人间少一枝笔矣。挥涕久之。”这种情感的流露,显示了他们友谊的深度。至少在谭延闿看来,李瑞清是他最知心的朋友之一。

在两人切磋最多的书法上,谭延闿更加惋惜李瑞清之死。1920年10月3日日记云:“为人作书,笔意日日趋时,可叹。又念道士长往,无能进益我者,为之慨然。”这年12月3日,谭延闿再度回到上海,“午,大武设饮,酒为李道士遗物,菜则陶乐春,饮啖甚欢,微醺而止”。品尝故人遗物,不知谭延闿作何感想。不仅酒令谭延闿怀念,一吃到汤圆,谭延闿也总想起李瑞清。1921年2月12日日记:“偕俞三、吕满、安父、大武至子武家。张十二亲作汤圆,有麻绒、枣泥、豆沙三种,豆沙者最妙,食十枚而止。欲过李道士矣。”吃到火锅时,他也想起李瑞清的拿手菜肴。1922年1月12日,“同大武、吕满、汪九往俞三家,林二、宏羣亦至。俞三设火锅鸡、鱼、雉肉片,此道士遗制,汕而食之,终以煮饭,然逊道士之醲郁矣。饮共八斤许,微醺矣。”食物曾给他们带来狂欢体验,成为触发谭延闿追忆的媒介,自然也成为理解谭、李二人交往的重要落脚点。每当席间谈论谜语,谭延闿也时常想起李瑞清的“小马”笑话梗。如1926年5月9日日记云,“老鲍说两滑稽谜,与道士小马之谜类”。

谭延闿不仅把追忆和缅怀停留于文字,与过去许多读书人一样,他实在地资助了李瑞清家属。1921年4月13日日记云:“李道士之媳妇胡氏来诉苦。”1922年4月22日,“曾九遣赵大來,以夷午寄赙李道士千元付之”。谭延闿的下属赵恒惕送给李瑞清家千元助丧礼,分量不轻。1927年10月27日,谭延闿在南京任行政院长,特地到牛首山拜李瑞清之墓。“至玉梅花菴,新建筑者,供李道士像,亦殊井井。……余与曾九、徐大、李三下山,至道士坟前一拜,局势甚好,面方山,背牛首,尚有气象。……设祭行礼道士像前,李三子志伊及道士嗣子继梅咸在,十二人同馂之,曹厨所治也,以此享道士,为不负矣”。谭延闿带着自己赫赫有名的家厨曹四烹饪祭祀馂馀,可谓不负二人的美食品味,不负他们一生的交情。政客谭延闿之所以尚能令人喜爱,大半源于他依然葆有此种深情,不失传统文人本色。

在此,需要引用历史学家布罗代尔的名言,以证明日记研究的这种饮食的切入并非毫无意义。布罗代尔声称:“历史事件是一次性的,或自以为是独一无二的;杂事则反复发生,经多次反复而取得一般性,甚至变成结构。它侵入社会的每个层次,在时代相传的生存方式和行为方式上刻下印记。……社会各层次的衣、食、住方式绝不是无关紧要的。这些镜头同时显示不同社会的差别和对立,而这些差别和对立并非无关宏旨。整理、重现这些场景是饶有兴味的事情,我不认为它浅薄无聊。”对李瑞清与谭延闿而言,在上海滩时期日复一日的宴饮活动看起来是无关重要历史事件的杂事,但正是这种看似无聊的杂事,展示了1912-1918年之间,中国最为重要的几个文人团体的日常生活。对他们这种日常生活的揭示,无疑能丰富关于那段历史的叙述,同时也有助于锻炼我们对真实历史的“味觉”。

日记里的饮食书写,记载着饮食以外的故事。面对一个天崩地解的时代,吃喝究竟能做些什么?对政治等许多方面的失败者——清遗民而言,有意识的吃喝似乎成为不断退守的他们的最后的几块根据地之一。鼎革之后,退出旧体制的遗民们在自我放逐中,也试图寻找安顿自我的方式。这些安顿心灵或是消磨时光的方式千奇百怪,例如闽地的诗人将地域性的诗钟活动推广为声势浩大的时髦文人雅事,而沉迷于绘画的陈曾寿在雷峰塔倒塌之后,接连绘制近百幅雷峰塔小照。将遗民们此类活动与李瑞清猛吃大闸蟹、无惧人言的饮食行为并观,不难发现李瑞清等人沉湎饮食,也是遗民于是无聊中不断制造“事件”的一环。借助不断的宴饮,如孤岛般散落于民国的他们,获得了更多与外界联系的机会,群体内部也形成更为紧密的关系。围绕这些宴饮活动造成的文人雅集、诗文创作、书画及其他艺术的交流,成为民国时期不可忽视的另类风景。经由这些有意识的活动,遗民们也在遗民之外,确立了另类的身份,以此妥置原本无处安放的心灵。于是,重新理解“被遮蔽的”清遗民群体,就有必要恢复认识他们“被遮蔽的”的其他面目,食家面目或是其中重要的一种。这些关于“遮蔽的”与“被遮蔽的”食家或其他身份的痕迹,大量地保存在近代日记中。从这个意义上,近代日记有助于恢复认识历史人物的多维面相,有助于细密纹出他们的另类样貌。在近代历史人物的各类面相中,食家面相固然微不足道,然而若以日记材料绘就,则起码轻松地给历史人物破了点刻板之“相”。

责任编辑:彭珊珊

校对:张艳