译者/前言:张无慢

惚兮恍兮,其中有象。

编辑:尼侬叁

前言

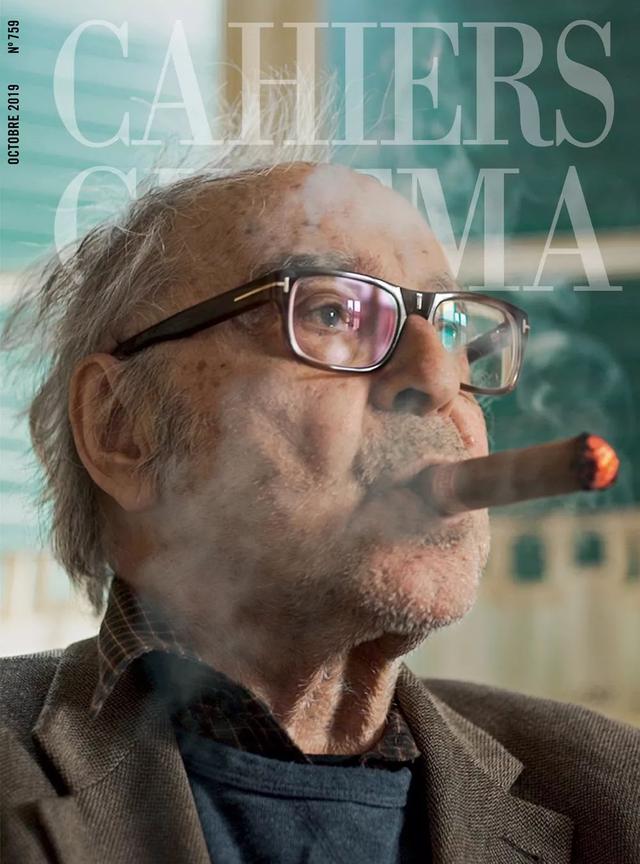

即便随意翻阅手册,也必然会察觉到这次对话异乎寻常的郑重:在戈达尔专访十三页的篇幅之后,紧随着的就是整整两篇《影像之书》的评论文章,其后则是制片人Nicole Brenez、剪辑师Fabrice Aragno、展映策展人Philippe Quesne各自的专访。《影像之书》在去年的戛纳电影节完成首映,但彼时尚未来到广大法国观众的面前。今年十月,这部影片在南特尔的阿蒙迪耶大剧院开始了为期半个月的展映,而这成为了《手册》在这期十月刊中寻求与戈达尔展开对话的契机。

手册评论家们拜访了戈达尔位于瑞士罗勒的居所兼工作室,迎来的是这位影人巨擘一句“直入心窝”的欢迎:“看《手册》的曾孙们来了!”诚然,这期为时三个半个小时的访谈紧紧围绕的主题仍然是戈达尔的新作《影像之书》,但无论如何我们都应该料想这其间的话语已远超此范畴。穿越这篇超长的漫谈,我们除了将获得对这部稍显费解甚至颇具争议的影片的一个全新的理解以外,最让人感到津津有味的仍是戈达尔对于电影本身的思考。引经据典、言辞机锋,那些法国思想一贯的文字游戏虽然使得翻译困难重重,但我们终得以从外部看向某种淫浸在文化深处的思想魅力;看到深深寓居在这片土地中、也只能产生自这片土地的艺术观点。而最终,当这位《电影手册》的先贤,以客体的姿态重新回到它的怀抱,一些追思也在所难免。当那些电影史书中冰冷的史料传闻活生生地在我们的眼前徐徐展开,承载着一位老人全部的情谊,我们仿佛重新看到新浪潮来到我们的面前、在耳畔听到它的轰鸣。

《影像之书》的结尾,银幕一阵漆黑,在一阵剧烈的咳嗽之后,戈达尔掷出了“热切的希望”(ardent espoir)这两个简洁有力的单词。而这即被手册选作这期访谈的标题:叫人击节赞叹的选择。从电影人挥洒肆意的言谈中,不难察觉到他火焰一般热烈的性情;但使人触动的,却是这性情不经意地呈现出它小心翼翼的一面——正如戈达尔反复提及的德拉克洛瓦画笔下那个兼具了热忱与忧心的人物——他本人也正是这样紧紧地厮守在电影的身边、身居于它之中,用它环顾,用它言说,永远不愿离开。

热 望

让·吕克·戈达尔专访

JLG:我们不要讲南特尔阿蒙迪耶大剧院的展映,我什么也不知道,都是妮科尔·布雷内兹1在管。我想看看你们,你们。这就好像是我在看着《电影手册》的曾孙们一样,我一直在好奇他们成长成什么样了。

Cahiers:戛纳的这部影片特别使我们感动,甚至可以说是撼动,尤其是最后的“热烈的希望”那一段,它给这整个穿越废墟的过程赋予了意义。整个第一部分讲战争的永恒翻拍(remake),然后是约瑟夫·德·迈斯特2给我们解释战争是整个寰宇及自然的法则,再之后是讲人类法律看似是重建秩序但实际上是一种不平等……影片原本是处在黑夜之中,然后您又把我们带向光明。它是灼热的,但又是一种不一样的灼热。

1译者注:Nicole Brenez,制片人。

2译者注:1753-1821,法国哲学家,反x对大革命。

发自戈达尔的iPhone

JLG:嗯,我应该和你们说,我们讲的是同一种语言。当我说“同一种语言”,并不是指相较于中文或芬兰语的法语。从前几部影片开始,总的来讲,我就开始对语言(langue)和言语(langage)做出区分3。这是在阅读了德国社会学家弗里茨·毛特纳在将近1910年写的一本关于“言语”的书之后开始的,这本书对语言本身做出了很多指责。它管它叫“言语”,像所有人一样;但受到绘画的影响,我从中感到一种和语言——粗略来讲就是文本和词语——之间的区别。一直以来,我就对文本词语这些东西的邪恶性抱有怀疑。我之前有在《电影史》里放过一句贝玑(Péguy)的话:“什么都可以被说,除却那些所做的无法被说出。”我将之称为“言语”的,以及所有人都把它和“语言”相混淆的,是一种行动(acte)。目前来讲,现在的电影是一种真正的知识库,但没有真正的知。虽然这个我也逃脱不了,因为我也是讲语言的(笑)。

3译者注:langue与langage都指语言,二者的区分在于,前者更加指抽象的语言结构/语言系统,后者指具体的语言。

Unterwegs zur Sprache

在我们之间的是一个邪恶性的泥潭。言语,是一种影像和话语(parole)的姻亲。但 “话语”并不是语言中提及“话语”这个概念时所指的意思,包括海德格尔讲的“话语”。在安娜-玛丽·米埃维尔上一部影片的开头(编者注:《和解之后》Après la réconciliation,2000)有表现一群穿着18世纪服饰的女性的言语,她们在一个森林中,重读了一段海德格尔的文本,《向话语进发》4。所有我喜欢的著作——那些我们仍称之为“大作家”但又不讲他们大在哪里的,杜拉斯、陀斯妥耶夫斯基、荷尔德林、丹尼尔·笛福、梅尔维尔…——,所有我们所称的“巨著”,乔伊斯或者兰波,它们自己言说,这些作品所致力于的,就是试图将那它们所称的“言语”——我还做不到,我还只是语言——推进到其极致。

4译者注:本书通用中文译名为《在通向语言的途中》,但海德格尔用的实际上使用的是“话语”一词。

我们在福楼拜的《布瓦尔与佩居榭》——它预言了社交网络和Facebook——中所能看到的:尽一切可能的数据库5。在我之前尝试改编玛丽·达里厄塞克的第一部小说(编者注:《母猪女郎》)的时候,她也是用自己的方式在言说,但这个改编最后没有做,因为我感到应该用语言而不是别的东西来探讨,而和一个作家这是不可能的。

5译者注:这部福楼拜的遗作,讲述两个抄写员在经历又放弃他们的百科全书式抄写后,又回归到忠实的抄写中,以揭露书本的荒谬、矛盾和漏洞的故事。作品(包括其中的抄写员计划)建立在一个极尽丰富的引文汇编之上。

爱的挽歌 (Éloge de l'amour,2001)

我们再讲一点语言。我会用语言回答你们的问题。我接受你们的邀请,为了,历史性地,看看手册的孙辈或者曾孙辈的孩子们进展得怎么样了(微笑)。我对事件很敏感,对历史的河流,那些宏大的东西,中国或者俄国的那种。我反复指出,我们将言说的并不是我们所阅读的或者被印刷出来的。言语,是那些将会处在最后层的东西,就像德拉克鲁瓦水彩画中的那些云。这就是波德莱尔在《异乡人》中所说的:“我爱那些云,那些不可思议的云。”这个问题明确针对的是最近的四到五部影片。我自己感觉是从《爱的挽歌》开始有一个变化,或者更像是是从《永远的莫扎特》开始的。

Cahiers:发生了什么?

《影像之书》(2018)

JLG:我有点迷茫…我处在这种迷茫当中,我觉得迷茫。我总是以一种有自觉的方式在做的,就是一直处在电影当中。就算有那些在斗争活动、签名、社会运动中的人,就算是黄马甲,无论他们是谁;急诊人员6,无论他们是谁——而就把自己幽闭在电影当中,以及由此幽闭在电影史当中,如此我得以领受整个宏大历史。电影是一个小型的历史,但同时它也是宏大的。

6译者注:指今年6月发生的法国急诊人员大罢工及示威游行。

是以这是从《永远的莫扎特》开始的,它是我的最后一部古典电影,也不妨碍我同时时不时做一些小片子,就像战争里的狙击手,或者间谍。我投入了很多时间在《爱的挽歌》上来意识到我能做到什么;然而某些仍然是非常无意识的东西将影片分割成了两或三部分。我甚至列了一个公式,尽管非常简化,我将之称为蒙太奇公理,就像欧几里得列出他的五条公理那样:x+3=1。为了得出1,就必须消除2。这也不真的是一个公式。当我跟巴迪欧提到它的时候,他也不太知道怎么讲。在被分割的影片中有一种预想感受,好比“壹+壹”。而这种无意识从《爱的挽歌》开始更多地成为了有意识。之后,影片就常常分割为三或者为二。

今天,对我而言糟糕的全部事情就是,屏幕是扁平单一的。我看BFM和LCI7,我更喜欢LCI因为上面人的面孔。我时不时地会看到我之前认识的Serge July8。我也看体育节目。这些新闻频道,无论它们讲黄马甲还是地铁罢工,它们只是一种扁平反射。

7译者注:两个法国新闻电视频道。

8译者注:法国记者。

跟安娜-玛丽一道,在瑞士,我们是已经接受服从瑞士法律的法国避难者。我们看法国电视,读三个法国期刊:《自由报》《鸭鸣报》和《查理周刊》。其余就没有了。我从来没读过瑞士的期刊。我们不知道这儿都发生了些什么。我们作为避难者生活在这儿,接受着这儿的护照,这儿的某些法律。这很重要,因为对我来讲法国似乎是世界仅有的几个因其困难、其内部的问题、其不满情绪、其法律而引发关注,而在同时又不从其中脱身的国家。对我来讲似乎是在这儿我们能找到某种解释,只要这个国家仍然运作在这些该拍成电影的事物中。因此这是不可能的,要用一种我们尚未发明的,或是根本不想发明的药物去治愈一种疾病。

发自戈达尔的iPhone

你们有看今天的《自由报》吗?它们一条关于三星折叠手机的广告?让我感兴趣的是,这条广告是用书的概念来做的。我在最后一页划下这些词:“像一本书一样打开”“枕边书”“装订”“封底”“精装”“阅读享受”。尽管它们是图片,但对我来说这已经是一个文本的影像,它们已坦诚地自我供认。在我的意义上这完全就是:一切都成为文本。手机是一本迷你书。文本前所未有地强大。在广告中,只会是词语。你删去词语,就会看到一种示明影像与话语的无能。

它们是扁平的。而且也再没有 “做些出格的蠢事”9的可能性了。塞利纳说,最难的是将扁平置于一种深度之中。如果没有深度,我们就是把扁平置于扁平上。这令人不安。用像是我说给你们的词语来言说,这是没有任何冲击力的,我从五十年前就这样认为了。

9译者注:此处原文为法国谚语“把脚迈进平原。”原指一脚踩在烂泥里、搞砸事情的意思。此处的“平原”和前一句的“扁平”是同一个单词plat形成的一语双关。

就是这样,这就是我的情况。我觉得迷茫是因为我觉得我是唯一一个。我从没有看到哪个大作家说:“语言并不是言语。”我唯一读过有这样说的人是Robert Redeker10,我是之前认识他的,他是朗兹曼的朋友。他写道:“语言并不是言语”,一边用语言这样表达出来。不过这也还不足称道。因此唯一让我有所感悟的,就是画家。还有音乐家,但我还不足够了解这一块,所以仅是作为单个的战术而不作为总体的战略地来使用它们。绘画就要另说了,直到印象主义和稍微其后的阶段。

10译者注:法国作家兼哲学教师。

Cahiers:您说到言语作为一种行动。在《影像之书》中,影像上的行动是清晰可见的。

JLG:是的,但这是细节上的。印象主义和野兽派绘画是我的个人趣味。我妹妹Rachel,她是绘画教授,是她让我理解了毕加索。“在这张脸上,有阴影和光,而阴影在果断明确地覆盖其上,使其像是两张脸一般。”她能看到一些我看不到的东西。绘画总是如此地在场,因为它们不是扁平的。在默片时代,有个很有意思的片子,刘别谦的《少奶奶的扇子》。普雷明格做了它的翻拍。刘别谦的这部影片,就是空间。舍雷尔11…侯麦写过一篇文章,《电影,空间艺术》,因为我们总是说电影是时间艺术嘛。当我们比较这两部影片,普雷明格的版本只是对白和文本,一个故事。如果我们把对白拿掉,我们就不知道发生了什么。但刘别谦那边,我们就完全可以知道。失去了对白以及语言绝对的力量它就不行了,就像三星的这个广告。还有另一部这样的影片,它的意味是来自演员的演技,尤其是那个女孩,就是罗丝·霍巴特演的那部片子。

11译者注:侯麦原名

Cahiers:弗兰克·鲍沙其的《利力姆》?

JLG:就是这部。对我来讲,没有女演员能在银幕上能以一种随时在表达某些东西的状态来演一场戏。罗丝·霍巴特没有一个很了不得的大事业,因为她没法什么影片都出演。如果我们拿鲍其沙的《利力姆》和弗里茨·朗的《利力姆》相比,弗里茨·郎就过时了!她身上有一些特质。我说不出来。如果我还是评论家的话,我会找出这个词…“天真”,这还不够。这不能被说出,也说明不了什么:但能被看到。

Cahiers:让-保罗·希维拉克最近的一本书(《罗丝为什么》)谈到了她在这部电影中的演技的奥秘。

JLG:对,我读了。她是独特的。我们能在某些女演员身上重新找到这些特质。阿黛拉·哈内尔有某种特质,但电影没有达到特别好的程度。

Cahiers:今天您对“语言”的怀疑更多地是来自对默片,还是对有声电影开端的思考?

JLG:不,没有特别是哪个。在朗格卢瓦12那儿,我们被教导在考虑鲍沙其的这部影片的也同时考虑加瑞尔、韦纳伊或者吉尔·格朗吉的影片。那时我们只有三四个人。里维特、侯麦、特吕弗和我。

12译者注:亨利·朗格卢瓦(1914-1977),法国电影资料馆联合创始人、馆长。

Cahiers:在《影像之书》中,也有杜甫仁科《土地》中的那对情侣作为很重要的画面出现,处在一个被放得很慢的正反打当中,很美,很惊人。在您看来,这对情侣,还有“如果我们是活着的/但我们正是活着的!”这段叠加在无声影像上的文本的重要性在哪里?

JLG:这段文本是布朗肖的。我在很年轻的时候读了他的第一本书,大概十五六岁的时候,像其他人一样试图更进一步,读《娜嘉》,或者阿拉贡的《巴黎乡巴佬》。我之前试图用这段文本在《我们的音乐》中做一组镜头,但完全失败了,就删掉了。应该做一种,声音在影像旁边而不是影像里面的真-假3D。这和“中部地区”那段的真正问题是相符合的。贝尔纳·艾森施茨13问我:“但中部地区是什么呢?”我回答他:“是爱呀。”但很少人这么觉得。他们更喜欢讲迈克尔·斯诺的那部电影。

13译者注:法国历史学家,电影评论家。

Cahiers:画面一切到女人的脸,我们就听到:“但我们正是活着的!”,使人为之一振,就像终于走出幽暗的森林一样。

JLG:第二部分,“幸福的阿拉比”,对我来说这是对现实的回归,去接受做更扁平一点的电影。我们可以说第一部分是最具记录性的,第二部分则完全是虚构,有演员、来自一部小说。我把影片重看过两遍。第一遍,我对自己说:“哎呀,这还是差得太多了,糟糕了。”现在我则对自己说,就应该是糟糕的。我们更多地是扁平的。声音也是,混音多多了。电视音响区分不了了,就像一个交响乐里我们要求那些东西在所有时候都以相同音量来演奏。糟糕的乐团指挥使局面失控。

Cahiers:您是说,为了接下来的回归,一个更扁平的时刻是有效的?

JLG:当俄国抗击德国军队失败的时候,他们就开始致力于新的进攻。他们的区别是很明显的。德国军队非常擅长局部的一个个的战术,但是没什么总体的战略,除了希特勒的战略,就是阿尔弗雷德·雅里的战略。而俄国人最终修整出一个与他们之前有的不同的战略,它是非常有效的。

再见语言 ( Adieu au langage,2014)

Cahiers:所以影片最后一部分就是俄国?(笑)

JLG:是的,我永远站在俄国那边。在《再见言语14》中,一个女孩说:“如果俄国属于欧洲的一部分,那它就不再是俄国了。”

14译者注:通用译名为《再见语言》,但因片名中用的是langage一词,本篇中皆使用《再见言语》。

Cahiers:您一直知道影片最后会走向这个“热烈的希望”吗?

JLG:不,我做了好几个结尾。我是一点一点往下延长影片的,因为我想让人能回想到除了阿拉比我们还看了别的东西。结尾的文字是出自彼得·魏斯的《反抗的美学》。

发自戈达尔的iPhone

Cahiers:您之前就已经读过他了吗?

JLG:没有,但我知道他,因为他写过这个剧本,《马拉/萨德》。为了电影,我读了三卷的《反抗的美学》,1000页。这是他自己的故事,从西班牙战争开始,一直到结束他逃亡到瑞典并且见到布莱希特也在那儿为止。很多是在做片子的同时平行去读的。新闻节目说“平行”这个词,但是其实它们是在说垂直(笑)。

Cahiers:您,更应该说是“对位”15 一点…您是将“对位”和“和谐”区分开的。

JLG:对,是“对位”和“旋律”。这二者是一起的。关于这个我给妮科尔发过一个谜语。就像斯芬克斯向它的三个俄狄浦斯,或者三个安提戈涅提出谜语那样(编者注:Nicole Brenez, Jean-Paul Battaggia, Fabrice Aragno16),我向他们提了一个小问题(笑)。妮科尔用一个别的典故回答了我,那个典故让我有所思考…阿那克萨各拉·肖梅特17,大革命期间巴黎公社的领袖之一,和埃贝尔18一起,在正值恐怖统治当中的1973年创办了音乐学院。这特别非凡。两个世纪以后,这激发了我放在《德国玖零》中的一场戏的灵感。参观了开始沦为废墟的巴贝尔斯堡制片厂里的老工作室,埃迪·康斯坦丁问赛尔坦伯爵:“当黑暗降临,我们是否仍将有音乐?” 赛尔坦,我让他说了布莱希特的一句话:“是的,将会有关于这黑暗的音乐。”我问妮科尔,在没告诉她所有这些的情况下:“这个和那个之间有联系吗?”她回答不了,因为这是很个人的。但我确实搞了一些联系和贴近。贴近或远离。

15译者注:对位法,指音乐创作中使两条同时发声、彼此独立的旋律彼此融洽。也指“同时”的含义。

16译者注:Nicole Brenez, 见1,制片人。Jean-Paul Battaggia, 制片人。Fabrice Aragno,瑞士导演,与戈达尔合作的剪辑师。

17译者注:Anaxagoras Chaumette,,指皮埃尔·加斯帕德·肖梅特。

18译者注:指Jacques Hébert,法国大革命时期记者。

Cahiers:将“遥远且恰切”的现实组装到一起,就像勒韦尔迪说的那样19。您同时编织好几条线。

JLG:是的,波斯地毯和这很像。波斯地毯上全都是卐字形。

19译者注:出自法国诗人皮埃尔·勒韦尔迪《形象》一诗。采访者在这里提及此诗,是因为诗人在诗中讨论了形象的诞生是由于“两个或多或少相远离的现实的彼此贴近”,和前文有关。并且此诗经常被戈达尔引用。

Cahiers:比如说,《影像之书》中约瑟夫·德·迈斯特的线是做什么的——以他说到寰宇的法则时那些可怕的句子?毁灭?

JLG:我之前完全不知道他。我是因为一篇文章和他不期而遇的。这一切都很不可思议。而且他那会儿是圣彼得堡的法国大使。我就对自己说,有谈论战争的机会了。

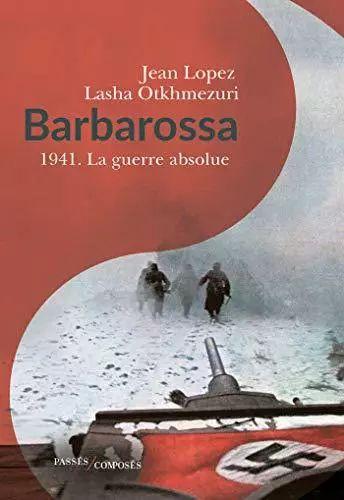

巴巴罗萨1941:绝对战争

Cahiers:他甚至说到了屠杀。那是绝望的一刻,但也是免除责任的一刻,因为人类是被寰宇的法则所把握的。

JLG:二战仍然在不同的观点下被广泛地研究。我这会儿正在读一本很厚的书,《巴巴罗萨1941:绝对战争》(编者注:Jean Lopez, Lasha Otkhmezuri著),关于德国入侵俄国的那次战役。这场战役就只是文本的互相对抗,士兵日记和官方言论都没区别:除了文本对抗文本以外什么也没有。每次斯大林说出一个词,就有一万个人死掉。希特勒同理。我不会说复数的“马”(chevaux),因为那会儿还有“马团”(cavalerie20)。就是因为这个原因我时不时会展现一匹摔倒的马。

20译者注:单数,指一个单位(马戏团或军队)中所有的马。

Cahiers:您提到了马,这很有意思。说到您电影的某种演进,您的影片中越来越多地出现动物:《再见言语》里的您的狗Roxy,《电影社会主义》里的鹦鹉,猫和羊驼…

JLG:是的,是一点一点变成这样的。我从前有过一只我很喜欢的狗。Roxy使我想起它。我给过安妮·维亚泽姆斯基一只狗。总是有些什么东西在那儿,现在,那就是动物。我完全支持L214法国动物保护协会,虽然我没有参与其中。

Cahiers:动物的目光对于您似乎变得很重要。在《电影社会主义》中,您把镜头对准羊驼的脑袋和它黑色的大眼睛。

JLG:一只狗和一个演员之间是没有可比性的。传说里上帝使猴子能讲话,猴子就说:“千万不要。”我们理解猴子。上帝给它们留下了手势。狗同时是迷惑的、讨喜的、开放的,除非它们直立起来准备打仗。《电影社会主义》的羊驼,我在离这儿十公里的一个牧场看到它之后,就把它拍了下来。驴子,当然。我对《驴子巴萨特》抱有极大的欣赏,虽然它不是布列松完全最好的东西,他最好的是《死囚越狱》。

死囚越狱(Un Condamné à mort s'est échappé,1956)

Cahiers:您为什么最喜欢这部?

JLG:因为在每个镜头中,影片都是忠于它的题目的。这是一部开始于双手的影片。我感觉我得到了声援,我用手来开始影片是对的!是这双手在寻求逃脱。并且,在每个镜头中,摄影机总是会寻求逃脱。无一例外。《圣女贞德的审判》也有点这种意思,但更多地是在对其自身的加强上——保持原样(它合拢双臂)。他者,才是逃脱。

《查理周刊》把弗朗索瓦·卡万纳以前的文字集结出版。在其中一篇,他讲到消失在路的尽头的马和它们的眼睛。对于鸟来说也是如此。最明显的,是狗,狗有一种人类所没有的、人性的目光。这是独一无二的。

Cahiers:《再见言语》中有一句很精彩的话:“狗是唯一的爱你胜过爱它自己的存在。”

JLG:这句是里尔克。还是得有追求迁往别地的大作家21…我就跟着Roxy迁居了。

21译者注:里尔克1919年迁居瑞士,直至逝世。

Cahiers:如果语言是一个秩序之词,它于一词中激发出千词,《影像之书》的工作就是使我们以一种不一样的方式去倾听?

JLG:或者将其忘却。或者引发这样的思索:在影像中显现出一种话语,这样一种海德格尔朝向其进发却没能走得更远的话语,一种偶尔能够被诗歌所触及的话语。比如兰波。

Cahiers:在结尾,安娜-玛丽·米埃维尔说我们已经不足以去倾听了。是对世界的倾听?

JLG:这不一定就是对世界的倾听,如果是在我们仅仅去做一部“去倾听”存在于各处的不幸的电影的意义上。

Cahiers:去倾听动物、自然…

JLG:对,或是完全另外的东西。社会学家/哲学家埃利亚斯·卡内蒂,闻名于其关于大众的著作,他说,人们从不为让世界更好而足够地去忧愁。此前他则谈及土地“被字母淹没”。他在用他的方式支持我。当我们说到语言,我指字母表里的字母,而不是柏拉图的书简22。

22译者注:字母与书简为lettre的一语双关。

Cahiers:那么言语呢?

JLG:言语,不是某种言说之物,它只能稍许地显露出来,或是被听闻。技术层面,电影是可以做到的。算法则无论怎么尝试也是做不到的。对我来说,言语就是鲁本斯的这幅画,《诅咒之秋》。

当然,我是用语言来回答技术的问题的。但怎样煮一个鸡蛋?第一个做这件事的人并没有言词来描述它。在我的下一部电影中——我觉得我做不出来,我太老了,而且仍然存在一些在电影的情形下我很难去做的事情——有一组镜头,我在其中重新反思尼塞福尔·涅普斯。我向妮科尔提问,为了让她去问她在国立高等电影学院(La Fémis)的学生。当尼塞福尔·涅普斯在他的窗边成功拍摄出了第一张照片,他想了什么?在今天,我们可以想象其内容吗?他是否对自己说:“我刚刚做了什么?”而我们,我们在今天认为他做了什么?他实际上做了什么呢?接下来他又花了大量时间去定影这幅照片,达盖尔和他争的就是这个。我管这组镜头叫“固定的想法”23。

23译者注:idée fixe,此处为双关语,作为特定表达意为“固定观念”。

我突然又说到德俄战役的事情,因为这是我的童年,而且谁也不和我说这些。我对了解那个年代人们生活在一个什么样的世界中很感兴趣,甚至瑞士当时的情况。“固定的想法”,就来自这个。我带着对“固定”的想法试图去寻找其他固定的点:军队的问好,立正,等等。

涅普斯想了什么?我没有确切的回答。如今的电影人认为他们按下开机键,他们拍摄一棵苹果树或者一场罢工,他们就拥有了真实的一刻。离这里不远有一个电影节,在尼永,名字叫“现实之视”。涅普斯诚然应当是想了些什么的。电影不同于摄像术。卢米埃兄弟,当他们拍摄工厂大门时,已经远不在想同样的事了。他们是否想,已经找到了一个机器,一按下它的开机键我们就获得了真实?然后我们就写出海量的文本。这是真实吗?这是现实吗?故事片?纪录片?然后我们看到全部都是假的。我们看到的仍然是语言的邪恶。所有的战争,从18世纪至今,都事先就被宣告了。因为文本是全然强大的。而我们还在继续宣告,在发布宣言,仅仅是为了当选。

Cahiers:如今我们总是在宣告灾难。有某种末世欲望存在着。

JLG:但在这种灾难欲望中,好莱坞是有一些言语的。在我和抵抗运动24的人的交流中,使我“震惊”的——人们老是“震惊”(笑)——是,他们说当时我们是无法拍电影的,当时没有钱给电影制作25。但在伦敦就可以拍。这种事是存在的。美国人拍,法国人不拍。我有一次试图和斯特凡·埃塞尔26说这件事,他常常和为巴勒斯坦活动的积极分子在一起。另外,他还是《祖与占》灵感来源的那对夫妻的儿子。我通过我的朋友Elias Sanbar27向他询问。不过他当时没有关心到这个问题。是文本、宣告、宣传册和诗构成了抵抗运动。我不确定,不过当时有很多文本在瑞士被发行出来。阿拉贡的诗发行了La Baconnière和Neuchâtel28的版本。我的法语老师因为生病而替换一位法国战俘,他跟我们说:“我不知道要和你们讲什么,但我会让你们读我们时下悄悄印刷的法语文本。”诗歌方面,我们当时还停留在在读若瑟-马里亚·德·埃雷迪亚、勒贡特·德·列尔、泰奥菲尔·戈蒂耶29;没有读到过龙沙30,不读维永,不读兰波。他还让我们读阿拉贡的《伤心集》和保尔·艾吕雅的《自由》,一个是古典诗,另一个是自由诗。这些使我“印象深刻”。

24译者注:指第二次世界大战“法国抵抗运动”。

25译者注:指战争时期。

26译者注:法国外交官、大使,人道主义家。二战时期的集中营幸存者。

27译者注: 巴勒斯坦历史学家,文学家,外交官。巴勒斯坦联合国教科文组织大使。

28译者注:瑞士出版社

29译者注:皆为法国高蹈派诗人

30译者注: 指比埃尔·德·龙沙,法国诗人。

Cahiers:言语和诗,是一回事吗?

JLG:是的,但是两种不同的战术。

Cahiers:言语的战术相较于诗的战术是什么呢?

JLG:诗,是写作。言语,实际上并不能被写出来。它可以被画、被唱、被吟诵、被示威。黄马甲,就更多地是一种言语。正是因为这个原因,四分之三的新闻播报员都很无措,思忖着不知道用何种语言去说。

Cahiers:为什么黄马甲是言语?

JLG:因为它实际上不能被言说。播报员千辛万苦地提出问题:“是吗,你们没有领导者?是吗,你们不知道你们的诉求?”他们回答:“你说的是什么意思?”

Cahiers:所以言语不被言说?

JLG:这是贝玑说的:“我们可以言说一切,除了那些我们做的无法说”,哪怕你去说你自己的日子,也是如此。除非你把这种日子过十五年。

Cahiers:您和您的狗之间的关系,是言语吗?

JLG:啊是的!尤其是安娜-玛丽,因为她才是主人。或者狗才是安娜-玛丽的主人。我们在Roxy之后又养了第二只,我们在一个难民营里找到它的,它是西班牙难民。它很古怪,长得奇形怪状的。它的两只前爪有点向外撇开,因为它来自西班牙嘛,我敢说它是一个国际纵队营里的担架兵灵魂转世。它来到我们家,我们做了自己的小难民营。它的名字叫路路。

Cahiers:会是下一部电影吗?或者就算是一部小短片来拍它?

JLG:还没有。

《再见言语》(2014)

Cahiers:是否有一种大自然的言语?您经常引用拉穆兹的《我们之中的符征》31。我们也想到波德莱尔的《应和》。世界是否是一种符征的言语?

JLG:如果我这么经常地引用它,是因为我之前有兴趣把它做成电影,但它还是仍旧作为一本书比较好。我把它作为标题命名了《电影史》的一章。灾难的文本符征从来没有被作为是灾难先兆的迹象重视过。我们从来不说:“为了不要有战争,我们应该去怎么样地做什么事。”今天,我们终于看到自然环境越来越糟糕,我们开始去做一些事情。但由于都是文本化的,所以不能使我特别信服,不然就是那些指出海水上涨或冰川融化的电影。但这些,是虚假的文本。

31译者注: Charles-Ferdinand Ramuz, Les Signes parmi nouz

Cahiers:您有提到我们四月份致力于花草树木的“植物志”那期杂志,您很感兴趣。

JLG:是的,因为其中有一些言语。这改变了电影评论习惯性的文本,甚至是我感兴趣的那些文本。这不曾是电影一贯的影像:女孩看着男孩。

Cahiers:在《影像之书》中重复出现的贝卡辛32的形象有什么由来?

JLG:那句铭文是贝尔纳诺斯的一句话。我展现她是为了她能在法国知名。她很安静,沉默不语。

32译者注:Bécassine,法国历史悠久的漫画系列《贝卡辛》的女主人公。影片中的绿裙白头巾漫画女子,一手上指。“那句铭文”指影片开头关于贝卡辛的文字。

Cahiers:是她的手势让您感兴趣吗?

JLG:我之前甚至都没有发现她是不开口的!是安娜-玛丽和让-保罗33让我注意到的。我们在“阿拉比”的开头重见到她,和一句话一起:“我们所说之物的意义比我们所做之物的意义到来得慢多了。”话语比行动更加费时。

33译者注:Jean-Paul Battaggia,见16

Cahiers:这就在《夺魂锁》的钥匙之前。

JLG:就是这样。就是为了和新一组镜头的开始“锁”在一起。我们将前往另外一个东西。这将花费一些时间,因为思维总是比行动来得慢。

3révolution,发自戈达尔的iPhone

Cahiers:《影像之书》里充满了政治性的强肯定句:“我将永远站在炸弹这边”,“应该有一场革命”…

JLG:“应该有一场革命。”人们听到的仅仅是文本。人们不看影像。人们看到一只驴子和一卷胶卷被滚动展开。如果某个中世纪的人看到一段这样的影像,他就会把胶卷和一场革命联系起来,并且同时他会说:“尽管如此,还是有一只驴在缓缓地往前走。”我设置三者,我相信三:x+3=1。

我现在把扁平的屏幕看作一种残疾,尤其是在《再见言语》的3D——它仅仅是一个花招、一个特技、一个战术——之后。一部安娜-玛丽参与的使我们印象深刻的影片,是皮亚拉的《梵高》。在影片中我们感觉到不止一个空间,这同时归功于这是关于梵高的剧作以及皮亚拉本人是一个画家。重看这部影片你会发现,其中实际上存在着3D的时刻。我给你们指明,我截取了这两个镜头(他给我们展示了他的iPhone)。梵高的弟弟和加谢医生到来。女仆走出来,迪特龙在她的前景。这第一个镜头中有一种非景深,并且焦点落在到来的人身上。梵高来到女仆身后,拍了一下她的屁股,而后被扇了个耳光。3D感和空间感就来了,不是由于他的轻拍,而是由于漂亮姑娘的耳光的一响。这姑娘的一响回复了对她的屁股现存的一拍。3D感来自声音。

莫里斯·皮亚拉《梵高》(1991)(前图由戈达尔提供)

另一个镜头,在稍前的位置:两个女仆看到弟弟提奥的到来。在画面一角,是来访的人群。忽然之间我们产生一种这是在3D中拍摄的印象——这儿,有2D,也有3D。尽管所有的都是2D的。影片中有许多这样的时刻。安娜-玛丽和我都有这种感觉,就是电影不停地在五六种镜头上流转:印象主义、画作、巴黎公社、酒精中毒,等等。此外,我们各自写了一封给皮亚拉的信。

Cahiers:比例关系是很惊人的。

JLG:经常是在差异很大的镜头内比例关系和镜头变化中有些惊人之处。电影,有时会使用景深,但实际上并不真正存在比例关系。爱森斯坦的电影里有比例关系,但是它是如此地被切碎与重组以至于我们再注意不到。我还有一些图片(他继续翻他的iPhone)。这是今天刚出来的手册里的,我还没买,

但是报刊亭的老板娘会主动发给我。有两张《贞德》的图片。我已经让让-保罗给我寄一张电影的DVD了。有一张这个小姑娘的跨页彩图,还有一张电影剧照。我察觉到二者的目光之间有很大的差别。这里我讲的仅仅是图片,有时它会表现出一些整部电影没有表现的东西。在第一张图中,她看向不知道哪里。随便我们说她在什么样的地点都没太大所谓。不过我不知道这是不是电影里的镜头。

Cahiers:是的,这是电影里的镜头。

JLG:但是是一个图片镜头,不再是一个电影镜头。尽管如此,第二幅影像,作为图片,它却是一个电影镜头。她看着人们让她看的方向。我发现目光之间的差别。在第一个中,人们应该是告诉她:“看着海浪。”有必要讨论电影图片和仍能保持为图片的图片之间的差别。如果我们在一篇杜蒙电影的评论中不讨论这个问题,我们就不要讨论了。尤其是我想这部电影有很多长镜头和固定镜头。第一张图片,虽然不是这个美国演员,罗斯·霍巴特,不过是在类似于她的这种意义上。第二张图片,一个演员,比如蕾雅·赛杜,可以做到。但她做不到第一张。《贞德》的小姑娘可以做到是因为她是个十岁的孩子。但在第二张图片中,她就是个演员了。

Cahiers:第一张图,尽管它更加不是一张电影图片,但它却是更“电影的”?

JLG:这是一个电影止息的瞬间,因而成为照片,因而成为史料。我用这种方式来展现人。在我的电影中,有一个阿维东拍的梦露的镜头。是她出神沉思的侧影,黑白的,很美。这个镜头是一组对其的连拍。我很喜欢做这种对比。在第一眼的印象下。因为接下去第二眼第三眼就完全不是一样的东西了。图片,就是一种第一眼印象。电影就是像这样存留下一些东西的。正因如此我们才也去拍许多的镜头。我们认为第十八眼的印象必然会更好。

城市之光 (City Lights,1931)

或者像布列松,在第六十眼。或者像《城市之光》中的卓别林:第六百个镜头,就能够使盲女复明。我有意向拍一个叫“假新闻”的段落。我不知道会不会拍成。我甚至不知道我会不会试着去拍。我想找几个人上一个新闻节目,然后去他们家做一个报道,私下里的。但这个人实际上是另一个人,不是电视里的那个。但我不觉得有人会接受这个提议。刚拍完《蔑视》的时候也许可以,但现在不行。而且我不能让演员来演它。因为有了演员,后续就要两倍。我的著名定理x+3=1是需要消除二的(他继续翻手机)。

x+3=1,发自戈达尔的iPhone

Cahiers:您把手机用作一个影像的记事本?就像我们在您《影像之书》之后执导的伊希拉瓦电影节宣传片中所看到的。

JLG:啊是的,他们请的我。拿着,这就是一个“语言的邪恶”的很好的影像:一条蛇形生物从嘴里钻出(编者注:这是期刊《想法》某期蜥蜴-语言的封面,我们将其拍在了后续的图片中)。然后这个,这是一张仅仅用iPhone画的自画像(18页图)。

Cahiers:《假新闻》您会如何着手?

JLG:我会像一个考古学家只在特定地区着手而不去其他地界那样。他们只收集特定的东西,像我的一个叔祖父西奥多·莫诺34,他收集沙漠中的石头与树枝。让·热内在《爱之俘虏》中说,为了寻找形象,必须到沙漠中去。

34译者注:法国博物学家,探险家。

Cahiers:在4B这集的结尾,当我们从《电影史》的迷失森林中穿行而过之后,在一个手中的黄玫瑰的影像中,我们重拾道路。

JLG:这是参考了朔尔兄妹所属的组织“白玫瑰”,1943年被处决的德国反抗组织。

Cahiers:文本说,若一个人在睡梦中穿过天国…

JLG:这是博尔赫斯的文本。在穿过了天国之后,作为他到过那里的证明,人们会给他一只玫瑰。

Cahiers:“若一个人在睡梦中穿越了天国,别人给了他一朵花作为他到过那里的证明,而他醒来时发现那花在他的手中,那么,会怎么样呢?我就是这个人。”在《影像之书》中,我也产生了一样的感觉。在影片最后,随着漆黑的屏幕上“热烈的希望”,这就像是您放了些什么在我们的手中。

JLG:由于影片极大地思考了战争,我不想人们对我说:“这有点悲伤。”避免彼得·魏斯这种只讲不幸与挫折的文本。我所喜欢的,是一种克服。

Cahiers:这样就好像您其实是希望在现实中产生效应的。

JLG:你们是这样想的。但我不这样认为。有一句我也很喜欢引用的作者鲁治蒙(Denis de Rougemont)的话,“是在希望中,我们是活着的。”并且让我笑出来的是他接下来又加了一句,“但这希望是真的。”

Cahiers:为什么用《欢愉》里的《面具》来结尾?

JLG:我们仍然是欢愉的。

Cahiers:我们仍然在深渊上舞蹈。

JLG:是的,我们抱有希望。

Cahiers:在《欢愉》中,说希望不如说是一种幻想。

JLG:在莫泊桑的小说里,人们把男人带回他的家中,妻子摘下他的面具。人们看到一个还想享用更多生命的老人。

Cahiers:同时是希望和幻想。这总是辩证的。

JLG:是的,辩证。在《电影社会主义》中,有一段很漂亮的萨特的文本是说,辩证法同时是“全”及其对立物、是“无”及其对立物。在《再见言语》的开头,有另一段萨特关于哲学的定义的文本:“哲学是一种存在,为此它寓于其存在之中、叩问其存在、身为此存在的同时隐含另一有别于其自身的存在。”既左派又古典主义!我是仅有的几个认为萨特最漂亮的文本是关于绘画的人之一。在一段关于拉普扎德35,一个五六十年代的画家的文本中,他写道:“惜哉那愤慨未曾传达到他的笔端。”这与我很久以来对所谓的斗争电影(cinéma militant)36的看法是一致的。四分之三的斗争电影,其愤慨都未曾达到它的笔端。

35译者注:Robert Lapoujade,法国画家、电影导演。

36译者注:法国左翼电影运动中的一种电影类型。

我们走上楼。楼上是一连串戈达尔的办公室和剪辑室。在剪辑室的深处,我们发现了摆满书籍和DVD的置物架。在架子的脚边,是“语言的邪恶性”的影像:蜥蜴从口中钻出。架子一侧,放着让·科克托作品集的VHS,其中含有《奥菲斯的遗嘱》,这是“最接近《影像之书》的电影”,戈达尔悄悄对我们这样说。

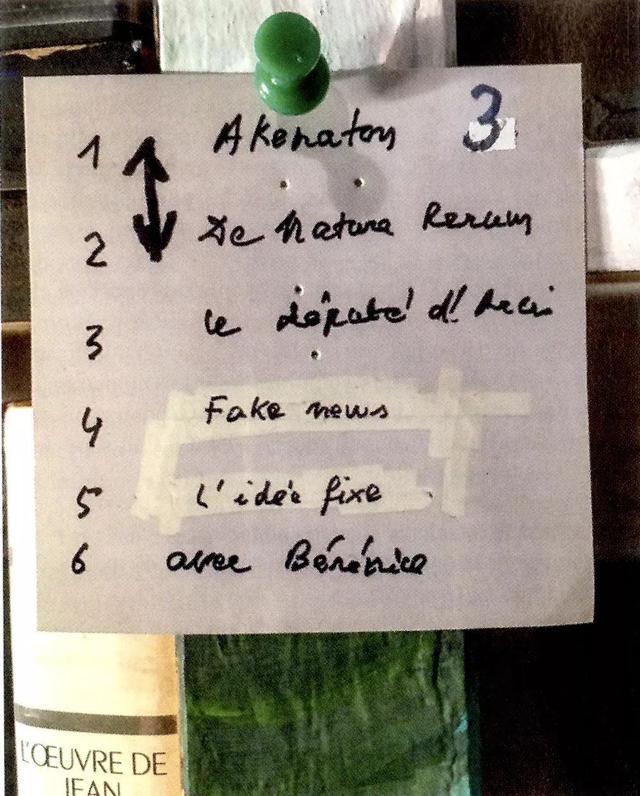

“这就是接下来电影的剧本了,名字就叫《剧本》。每层架子上,都是一个段落。这就是电影的六个段落。现在,它完成了。就像作战序列一样。我们不再改动。这用了六个月,一年。‘物性论’(De Natura Rerum)、‘阿肯那顿’(Akhenaton)、‘阿尔西的议员’(Le député d’Arcis)、‘假新闻’(Fake news)、‘固定的想法’(L’idée fixe)、‘与贝蕾妮丝’(Avec Bérénice)。‘阿尔西的议员’是来自巴尔扎克的一篇小说,讲一个外省选举的故事。‘阿肯那顿’,要这样走,以形成一个断裂。这是来自纳吉布·马哈福兹一部非常美的小说,可能已经有别的电影改编过了,讲述的是一个孩子调查阿肯那顿,那个创造了唯一神的法老是谁的故事。”

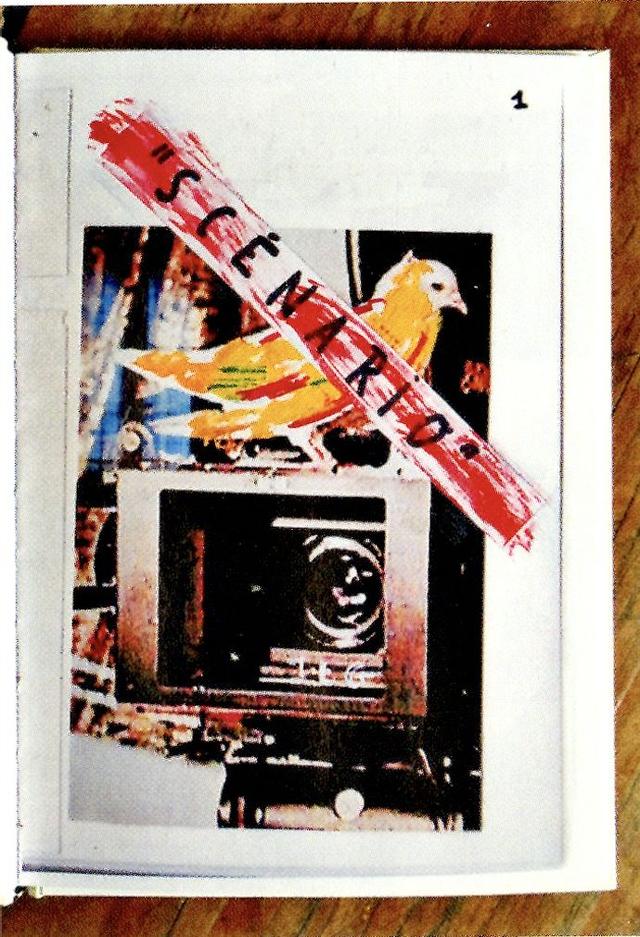

在办公室中,戈达尔给我们展示了他的电影手帐。

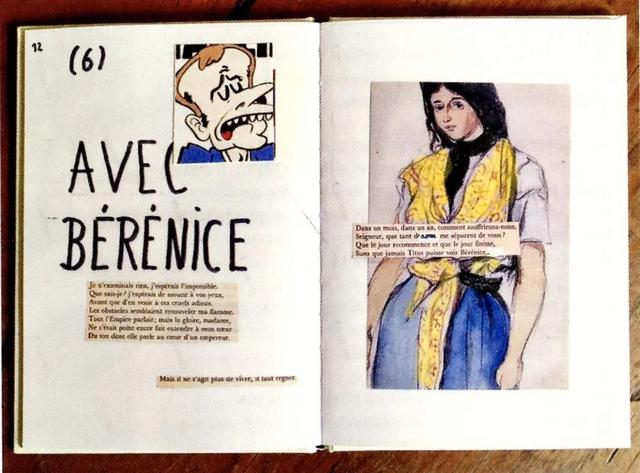

“这个是六个段落的《剧本》的剧本。封面是来自帕拉杰诺夫的一幅画。”在最后一章的页面上,“与贝蕾妮丝”,我们发现了一张Coco在《查理周刊》中画的埃马纽埃尔·马克龙的讽刺漫画,一旁是一段拉辛的悲剧节选,被稍许地用涂改液修改,“一月之中,一年之中,我们遭受何等折磨,/大人啊,几多苦涩将我们分隔?”(用“苦涩”amer替换了“大海”mer)。

Cahiers:在“传单电影”(Ciné-tract)时期,您与画家热拉·弗罗芒热合作过。

JLG:他试图让我学画画。我很愿意,但是后来我发现他的画是很有体系的。我们一起拍了一部关于流动的血液的电影。最近我老是忘记我要说什么…上了年纪之后,四分之三的话都消失离我远去了。它们曾经是那么反复地被使用。然后它们偶尔会乖乖回来一小会儿。并且我不是很相信它们,这又更加重这种情况。

Cahiers:那也不是很糟!

JLG:是的,并不很糟!我并不在意。如果我摸不着头脑,我可以不去想明白就直接去睡觉。如果它们愿意回来,它们会回来的。我重读了米什莱的《法国革命史》。法布尔·戴格朗汀(Fabre d'Églantine)的逮捕。是他制定了大革命历法37。他是诗人和剧作家。我甚至记不起来“下雨了,下雨了,牧羊姑娘”38的开头几句。现在我想起来了…

37译者注:法国大革命时期被采用的历法,后成为法国共和历(calendrier républicain)。由数学家约瑟夫·拉格朗日、加斯帕·蒙日和诗人法布尔·代格朗汀共同制定。

38译者注:《下雨了,下雨了,牧羊姑娘》是一首著名法国歌曲,来自法布尔·代格朗汀于1780年创作的戏剧《劳勒与贝塔尔克》(Laure et Pétrarque)的歌剧版本。

Cahiers:“秘密与法则”,Hélène Frappat做的那期雅克·里维特专访的标题(《电影手册》第720号,2016年3月),出现在《影像之书》中,并且您在电影资料馆的里维特致敬中说过,这句短语概括了一切。而里维特正是处在一种隐秘(私人的)与法则(符号的)之间的辩证法中。但我们感觉到对您来说,在《影像之书》中法则是无法长久维系的幻象。亨利·方达在《青年林肯》中因为得到了法律书籍而痴迷不已,三分钟后,他就在《伸冤记》的木栏后了,因为法律/法则是不公正的。

JLG:我相当欣赏这篇里维特的专访。他们为了让法则永在而改变法则。我和他的看法并不一样,至少在电影中是这样。

延伸阅读:深焦翻译《秘密与法则》

Cahiers:您更多地是反法则。

JLG:对,但我很喜欢法则,网球的。

Cahiers:这不是法则,这更多地是规则,比赛规则39!

JLG:人们都一致同意比赛规则。

39“比赛规则”与雷诺阿的“游戏规则”是一语双关。

Cahiers:归功于足球比赛视频,我们产生了这样的印象,就是所有人都发现了影像对于规则来说的含混性。

JLG:我总是支持裁判。对于视频屏幕,我是不信任的。对于当裁判核实仲裁的时候把准确的镜头给他看这件事,我表示怀疑。一旦给他展示,人们就说一些东西。有了第二种阐释。我更喜欢简单的法则,裁判搞错,观众尖叫,诸如此类。然后如果一个进球被判有效或者无效,就只能去争取下一个进球。

我喜欢足球是在于,它将我与少年时代连通起来。我时常活在少年时代或稍年长时期的记忆中,一面说着“当初更好。”我对今天发生的事感兴趣一直是同时保持着“当初更好”的想法的,正如一个辩证主体。现在太糟糕了/当初更好/但也许现在没有那么糟。

Cahiers:您在一开始提到了法国的困难,是这些困难使这个国家变得令人感兴趣。为什么?

JLG:法国有些走向未知的方向了。它将所有能容纳的都容纳进来。它言说,但它对此一无所觉。有能看到一些事情的人,但不幸地是他们除了写书拍电影外不做别的。我或者斯特劳布(Jean-Marie Straub),我们拍电影不是为了变革世界。我们拍电影是为了看一些东西,只是这样。对我来说,斯特劳布是某种被他的不妥协所雕刻打磨剩下的存留,因为我们最终还是会去接受。他的电影不是扁平的,因为我们能感到它在一刻不停地深凿。虽然这个例子太大了——但就像米开朗琪罗钻凿他的大理石。他关于塞尚或蒙田的电影,或者他最新一部影片(编者注:《湖边人》),关于一个在托农与洛桑40之间偷渡难民和抵抗运动成员的沃州摆渡人,他这些影片即便有时确实很美,但更多的则是可敬。

40译者注:托农,指Thonon-les-Bains托农莱班,法国萨瓦省北部的市镇,坐落于莱芒湖南岸。洛桑,瑞士城市,坐落于莱芒湖北岸。

JLG:我发现法国与其他拉丁国家比半北欧国家能更好地应付困境。北欧国家已经实现了他们的社会主义、他们的资本主义,以其自己的方式。法国则在一种颠簸摇晃之中。在彼得·魏斯的书中,有一段很好的对德拉克洛瓦《自由领导人民》的分析。不是关于那个高举旗帜的女人,而是关于一个戴着高礼帽的先生,一个中产人士。这个人物引发我对安灼拉的思考,那个《悲惨世界》中街垒上的英雄,但实际上并不一样,因为安灼拉是一个纯粹的、艰辛的活动家,相较于霍曼·顾皮勒(Romain Goupil)41,如果要说的话。顾皮勒,他68年从高中出来创立了高中生越南委员会的时候我认识的他。现在他在BFM和LCI上节目。在彼得·魏斯的书中——作者本人是一个幸存于西班牙国际纵队的德国人,他来到巴黎,做的第一件事就是去卢浮宫。他看到这个身着中产服饰、有一把步枪却并不开枪的人物。据魏斯的分析,他犹疑于开枪与否。他打算参与到示威队伍之中。他有共鸣,但也有怯意。就像《情感教育》中的弗雷德里克·莫罗,他协助了1848年国民自卫军的进攻。他在那儿认出一个老朋友。福楼拜的句子精彩极了:“而弗雷德里克,目瞪口呆地,认出了那个警察就是塞内卡。”塞内卡以前是一个左派。而这之后的一句,精彩的蒙太奇:“他又开始了旅程。” 42

这使我受到启示,我在第一部分之后,就以“幸福的阿拉比”开始了远东的内容。

41译者注:法国导演,政治干预性强,曾是学生领袖、托洛茨基激进分子,支持马克龙选举。

42译者注:这两句分别是一章的最后一句与下一章的第一句。此处的“他”指主人公弗雷德里克。

Cahiers:电影是一次旅程,从乘上火车开始我们就已经出发了。

JLG:对,我看过有评论文章讲“那个关于火车的惊人段落”。它们讲火车本身,而不是它所经之处。

克里斯蒂安·马克雷《钟》

Cahiers:对,比如一个当代艺术家可以无意义地收集一大堆火车影像,就像克里斯蒂安·马克雷在《钟》当中的时钟影像那样。

JLG:我讨厌这种,但人们很喜欢。这是一种恋物癖收集。超现实主义至少者是寻求拼贴的。

Cahiers:所以在艺术家的这些作品中,缺少一种关联(rapport)43。

JLG:我从来没有见过哪个政府将报告(rapport)交付以电影的方式编写。他们可能会交给电影人编写。如果是鲁芬 ,他就可以。在那个年代,他们本可以找克里斯·马克的。他实在是太擅长报告(rapport)了。我则更多地关注rapport(报告-关联)的哲学与科学。在学校,有一种小工具叫做rapporteur(量角器)。我呢,我就叫“卑鄙的rapporteur(报告者)”,因为我打小报告。法语语言,在其邪恶性中,在我看来有一些特质使它比其他语言更有意思。

43译者注:本段开始将极大地牵涉rapport一词的多义双关语。译者将在翻译出对应含义的同时标注出所有涉及到双关的原文。

44译者注: François Ruffin,法国记者,电影人,作家与政治家。

Cahiers:法语语言是更加多层次的、暧昧的?

JLG:有许多的关联(rapport)。而在这些关联(rapport)中,我们能够找到更多“遥远而恰切”的东西,就像勒韦尔迪45号召的那样。最近,我在DVD上重看了两部的以前的电影,我认为它们是我此时此刻所在状态的预兆:《新浪潮》和《美国制造》。《美国制造》,由于我拍的方式,我是如此地不喜欢它。这部作品完全是为了取悦博勒加德46,是和《我略知她一二》同时拍摄的。有点迎合的感觉,一个半小时的片长、拖延的段落。现在我将它看作一部绘画的电影,仅仅是一片接着一片的色彩,和一个无政府-左派-激进主义——我不知道这是什么…的剧本。《新浪潮》,与之相反,只有文本。我有找过帮忙的人,埃尔韦·杜哈梅尔 (Hervé Duhamel),来帮我收集有意思或者按他的话来讲,有“冲击力”的句子。但除此之外就没什么了!

45译者注:见19

46译者注:指乔治斯·德·博勒加德 (Georges de Beauregard),法国电影制片人。

新浪潮 (Nouvelle vague,1990)

Cahiers:《新浪潮》不是除此之外就没什么了…有光啊,还有自然,有涨潮和落潮。

JLG:是的,有那个反打镜头。但这是一部几乎全然是文本上的电影。

Cahiers:在《影像之书》中,《幸福的阿拉比》的开头,有几个十分精彩的大海的镜头,就像海洋风景画(marine)一样。您在《再见言语》的湖泊之后又重新拍摄大海,《狂人彼埃罗》结尾的,兰波的“融有太阳的大海”。

JLG:是的,但这是一个评论家看待一个艺术家作品的演进。我在拍的时候不会想到这些。

Cahiers:在《电影社会主义》的开头,是像石油一样漆黑的大海。您是罕有的几个海洋画家之一。

JLG:虽然是印象主义之后的。爱泼斯坦和弗拉哈迪也是的。

Cahiers:阿尔伯特·柯赛里(Albert Cossery)的《沙漠中的野望》(Une ambition dans le désert)的那段文本是谁读的?

JLG:Jean-Pierre Gos,我看到他在洛桑的剧院里演戏。他在我的一部小片子《自由和祖国》中出演。我更希望找另一个演员,但我也是这么和他说的。在我和他之间有一个中转的过程。他的声音传向我的过程总是让我感到一些不适。就像所有的播音员那样,他有着每当说到某个事实就会升高的声音。我更喜欢压低的声音,像一个句号一样。演员不是那么懂得句读。分号就完全不会用。他们分不清冒号,分号,句号和逗号。这应该是四种不同的语气。这是一些老演员,比如阿兰·居尼,非常懂得的。

Cahiers:您还信奉这种公制规则?

JLG:很少,但这个我会。

Cahiers:“热切的希望”那里的咳嗽标点,特别地有力。

JLG:这是无意的。我只录了两次,因为我说的几乎是完全一样的文本,并且有一轨是重复的。就在这之前,是一段马克思与恩格斯关于欧仁·苏的、我们完全不明白的文本(笑)。

Cahiers:其实…

JLG:观看得有相应的设备,听左声道说的东西。我们记下来。然后听右声道说的东西。我们记下来并对比:“啊是了,这不是同样的文本。”还有一处也是这样的,是关于罗伯斯庇尔47在国民公会的发言,被摄制为Stellio Lorenzi的一部电影中的段落。在那个时代,电视并不是坏的。

47法国大革命时期政治家,雅各宾专政时期的实际最高领导人。

Cahiers:在影片中,您翻拍了特吕弗、侯麦、里维特的照片。之后是三人一起。

JLG:对我而言,这就是新浪潮的三人。少了不在手册的侯吉耶,但他是一个独自的新浪潮。夏布洛尔在这之外。

Cahiers:甚至是直到《好女人们》的之前的影片?

JLG:当年,我是相信他的。但他更多地是为了把电影卖出去。特吕弗,我无法不把他算上。夏布洛尔,就算他写了一部《希区柯克》48,他只是一个药剂师。不过,他还是拍了一系列不可思议的电影。有一次,我试图根据西蒙娜·波伏瓦的一篇小说去找《双面间谍》。我之前完全不知道这部片子。

48译者注:指与侯麦合著的希区柯克专著。

让-皮埃尔·莫奇

Cahiers:让-皮埃尔·莫奇的逝世使您感触吗?

JLG:他人很好。我很喜欢他这个人,不是电影。我会觉得它们不错是因为这些电影是他拍的。有一部我很喜欢,但他不是那么喜欢的,《拆缝机》。

Cahiers:您经常回想起在《手册》的岁月吗?

JLG:是啊,那是我的人生。

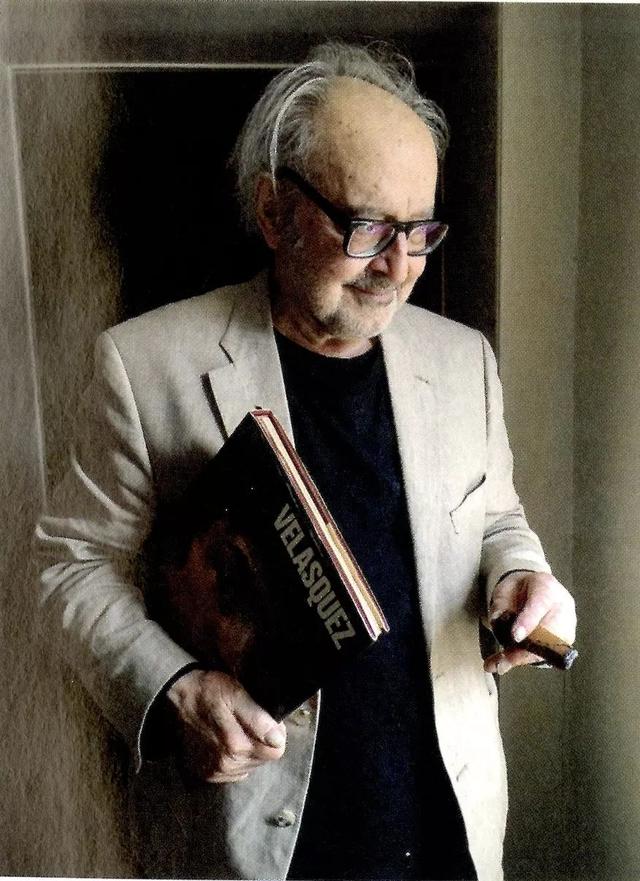

在楼上的第一间房间中,我们在藏书的最下面发现了这些倚在墙边的画。戈达尔将其中一张放在书桌上:“这是一张我临摹的德拉克鲁瓦的水粉画的天空,不过这是一张水彩。”我们提出想给他拍一张照片:“可以啊,只要你们拿一本伦勃朗或者委拉斯开兹出来…”他来到窗边,抱着委拉斯开兹摆好造型。

Cahiers:这就是《影像之书》中的美妙之处。各种各样的人生的堆叠。您将它们都保存在您这里。

JLG:我起步于第二册《电影期刊》,当时它还在伽俐玛出版社;后来是因为多尼奥尔·瓦克侯斯49,我才逐渐地来到50《手册》。多尼奥尔·瓦克侯斯是我母亲在维克多-杜尔伟中学时的好友之子。我想他是因为这层关系所以欢迎我,但我在他被人口遣散迁往瑞士之后才知道。是我母亲帮助他渡入法国,到托农,让他乘一艘被我们称为“联合之线”的小摩托艇(我们经常乘它去祖父的房产中度假)。多尼奥尔·瓦克侯斯去世之后我才知道这些事。我并不反对《手册》当时的方向,他当时和巴赞一起担任主编。

他是一位真正意义上的“好人”。巴赞,我则完全不像特吕弗一样认识他。我是在巴赞担任一个共产主义组织“劳动与文化”的负责人的时候认识他的,组织就在国立高等美术学院的对面。对面当时还有一家里维特的一个鲁昂朋友开的小书店。这是一段我需要从中途一点点补充,娓娓道来的故事,而不是从头讲起,但所有这些故事我都是一心想要保存起来的。我就像德拉克洛瓦画中的那个人物一样小心翼翼。我偷了我一个叔叔的一点钱,为了资助里维特的第一部短片,《四边形》。

49译者注:Jacques Doniol-Valcroze,《电影手册》创始人之一。

50译者注:实际上戈达尔此处使用的词汇为“回到”。

Cahiers:您感觉和谁是最亲近的?

JLG:里维特。之后,是特吕弗,但是是在他拍了《顽皮鬼》之前。我不知道他那时是否已经和玛德琳·摩根斯腾结婚了,我很喜欢她。他在那个时期变得富有。玛德琳·摩根斯腾的父亲是一家北部及巴黎的叫做Cocinor的发行公司的经理。当特吕弗写《法国电影的某种趋势》的时候,我开始经常和他一起玩。和里维特在一起就变少了。我们会下午两点去看电影,直到午夜才出来,因为这是影院的常设时间。我会提前一两小时走,里维特总是待到最后。侯麦则有另一种生活。他是一名教师,住在索邦对面的一家小旅馆里。他的名字叫舍雷尔,他开始把它写成“侯麦”是为了不让他的母亲知道他走向堕落的电影生活。这是三个特别不同的朋友。和舍雷尔——我一直叫他舍雷尔——,里维特和特吕弗一起,这是真正志同道合的情谊。舍雷尔是仅有的几个知道我爱着哪个女人的人之一。而我是唯一知道他喜欢CNC51以前一个主席(共产主义者)的妻子的人。

侯麦比我年长十岁,他中和了巴赞和皮埃尔·卡斯特(Pierre Kast)。在《影像之书》中,有一个解放巴黎的镜头。我们看到一个FFI52的背影,他背上背着步枪,正在和一个跪着的女人说话。对我而言,这个背对的男人一直就是皮埃尔·卡斯特。我希望这是真的。

51译者注:法国国家电影及动画中心。

52译者注:法国内务部队。

Cahiers:我们感觉到那个时期您们在手册不讨论政治。

JLG:非常少。讨论的是电影。就算是关于女孩,那也是很私下的讨论。我记得在阿尔及利亚战争期间有一次,我和里维特在阿尔玛广场遇到一辆发出秘密军53鸣笛声的车辆呼啸而过。我把这看作道格拉斯·瑟克的一个镜头,而里维特把我臭骂一顿。在那个时期,我没法政治地去定义手册成员们。最好定义的是斯特劳布,因为他从一开始就一直在那儿。

53译者注:指OAS, 由阿尔及利亚战争风波中的前军官、“黑脚”中的极端分子与法国本土的同情者组成的地下的军事叛变组织。

Cahiers:您提到法国的一些困难。您也看到了2019年由于警察暴力而导致的情形的恶化。人们感到一种警察权力的膨胀。

JLG:这已经演变得非常严重以及倒胃口了。不过说到这个,我还是待在电影中去讲。我是瑞士人。我不能在法国参与选举,所以我是作为外国人而来的。一个在法国的瑞士旅…但你所说的警察权力的膨胀,确实到处都是这样。俄国比法国还要严重。我对警察和军役一直怀有恐惧心理。我不是反对炸弹,而是反军事主义。人们忘记我在《影像之书》中说“我站在炸弹这边”的时候影像上是一个人在抚摸一只羚羊。人们不再将文本与影像做出联系;当影像与文本相违背的时候就对其视而不见。不知道是影像越过了文本,还是文本越过了影像。

Cahiers:第一次,我看见的是抚摸。第二次我看到影像上染上了文本。我还看到了羚羊的恐惧。

JLG:为了参加考试最好复习两三遍。在剪的时候,我没有看到在你说的意义上羚羊的恐惧。它在发抖,但是就像我们在抚摸狗的时候它们也会抖动身体那样。我们的狗,西班牙老担架兵,我们每周有三天带它去俱乐部。我不知道为什么,但它喜欢冲着月亮嗥叫。我们不知道这是不是因为这令它想到从前而感到恐惧,因为它曾是一条街边野犬。我们也不知道这是不是因为它很喜欢那个地方而感到开心。而且,它这个行为特别剧烈。它非得像杰克·伦敦的小说里那样向着月亮长嗥。

我最近看了一个短片,罗齐耶的《淘气学童》。这基本上是第一部环保电影,远早于所有人。这是一部关于对文明的反抗的影片,就像梭罗那种。我支持反抗,但我处在电影中来支持。有段时间,我相信我能管全世界的闲事。当安娜-玛丽叱责我的时候,她会对我说:“去世界上搞你的革命,而不是今天在咖啡馆里!”(笑)。

Cahiers:尤其应该保持幽默。

JLG:我们也看到了《查理周刊》想另外找一个漫画家是多么困难。我一直觉得威廉54是非凡的。如果人们尚未处在一种太过黑暗的苦难之中,那就不如说:“这是一个美丽而伤感的时代。”

54译者注:指Bernard Willem Holtrop,旅法荷兰漫画家,因政治暴力与性话题而闻名。

Cahiers:这个时代美丽而伤感,但艺术与艺术思想也在受到技术崇拜的冲击。

JLG:资本主义鼓吹个体——它试图用广告征服的、但同时也保持自身个体的个体。是的,这很伤感。一个人得有许多哲学思想,或者相当的热衷,就像埃德加·莫兰那样,才能觉得一切都妙极了(笑)。有害的东西是存在的,那即是人们永远想要发明创造的愿望。只要停下来就可以了。

目前我正在读一本我不是很懂的数学书,是关于格奥尔格·康托尔的。他离群索居,然后变得有点疯。他致力于思考数学中的无穷。这种思考提出了许多问题,而且成为了一种文本。我很乐意在不用理解的情况下了解数学史。胡塞尔曾提问:“是否无穷大的全部比无穷大的部分要大?”对我而言,这个问题不产生任何意义,它仅仅是一种文本。不如看看莫奈的画。

我有一个项目是关于一个19世纪的挪威数学家尼尔斯·亨利克·阿贝尔的故事。他被认为发现了五次方程55。我,一个停留在二次方程的人,思忖着这儿有些有待理解的东西。他来到巴黎,把他的定理提交给科学院的数学家柯西,但后者并没有引起重视。他从挪威徒步而来,又徒步离去。最终他证明了五次方程的根式解是不可能的。自此以后,就有了一个阿贝尔奖,就像菲尔茨奖那样。我想拍一部关于他的旅程的电影。去程中,他一路都在证明他想在巴黎展示的东西,然后回程中,他开始了证伪。

55译者注:实际上阿贝尔是证明了五次方程的根式不可解,以及在椭圆函数的研究中提出了阿贝尔方程。

在激进年代,我们对自己说:“不要再有一个宣告越南战争的字了。”然而我们仍然完全“未至笔端”,但我们在尝试。我们有画笔与色彩。我曾经提议过拍一部在北越南的电影。人们从轰炸中撤离。人们从一个正在学习《贝蕾妮丝》56的班上撤离。接着我们将其藏身在一个地下防空洞中,继续课程。最后一个镜头是他们继续学习《贝蕾妮丝》:“一月之中,一年之中,我们遭受何等折磨”…就是在这里感觉不好,太战术、太精确。但拉辛作品中的这个段落会出现在我的下一部电影《剧本》中。我会考虑,要怎么把这些一点一点地立起来,河川如何逐渐汇入江流,路如何走下去。

56译者注: 剧作家让·拉辛作品。

访谈人Stéphane Delorme, Joachim Lepastier

9月18日于罗勒

深焦DeepFocus为今日头条号特约作者