第二章

赴北村青玉开视界

踏董府头陀涉赌博

刘光玉和马兰花成亲不久,爹把冢子岭的一亩地分给他一半随后分家单过。刘光玉娶了马兰花整整三年,马兰花已经生了两个小子。不得不说没开过怀的女人的肚子就是好使唤。自从新添了二小子以后,刘光玉不敢轻易挨乎马兰花了,行个好事倒是一时痛快,可她的肚子实在是少有的好地,土壤肥沃,见种就长,这是非常要命的事。

刘光玉知道马兰花脑袋有问题从不跟她计较。他琢磨着,就好比白捡了一头老母猪在家里圈养。猪养大了可以卖肉换钱,而养着这个女人可以传宗接代。人有七情六欲,刘光玉偶尔吃饱喝足,但凡觉得身子有了些力气,也琢磨男女之间的快乐事儿,他瞅着马兰花光滑柔白的玉体欲火焚身难以自制,可他宁可强憋着也不敢轻易往上爬。冢子岭巴掌大的那片地种的粮食刚刚够两个人吃的,若是再“爬”出几张新嘴出来,那可是要命的事儿。他的理智终于战胜了肉体上的欲望,每晚抱着被子与老婆分开单睡,似乎又恢复了以前的光棍汉的日子。

这些年,刘光玉一把爹的“勒紧腰带、省吃俭用”的八字警句视为圭臬,不敢有丝毫僭越,唯独改不了一个坏毛病——嗜赌。爹特别反对赌博。关于爹的故事,张大婶子略知一二,她说刘老三没成亲的那会儿,抽烟喝酒也是个浪荡子弟,自从娶了媳妇以后这些坏毛病全都改了。有时候刘老三看着别人大吃大喝心里也痒痒,但总归心疼钱舍不得买。所以说刘老三戒除恶习很大成份来自于他的吝啬。

某天下午刘光玉站在门楼口,见刘青玉手握弹弓脖挂麻雀正朝着他走过来,便笑吟吟地打了声招呼:“三弟,今天又可以和爹喝一壶了。”

“是啊!回家炒一炒,好好喝两盅。”刘青玉“吧嗒吧嗒”嘴儿,陶醉的神情仿若已经开始享受美味佳肴,“大哥,你也跟我去喝一口?”

刘光玉颦蹙不乐,轻哼一声,脑袋一扭不再看他。他知道三弟和爹一直舔着那坛子舔了几十年还没舔完的“唐三香”。这有什么意思吗?那点儿小酒都不够他塞牙缝的。

刘光玉轻踢一脚,踹飞了脚底下的一块圆溜砖头。砖头借力在集街坑洼路面上蹦跳翻滚,砖头还没完全落定,他盯着刘青玉说:“大哥可没这个口福,你和爹慢慢品吧!我还得要去董武家耍两把呢!”刘青玉听大哥如此说,表情陡然严肃起来,他晓得大哥说的“耍两把”是什么,遂凝眉回道:“大哥,你可别再耍钱了!如今都两个娃子了,还不好好过日子?”刘光玉回道:“这样吃了上顿没下顿的穷日子过着有什么劲?”他表情愁苦,长叹了口气,抓抓脑袋上罩着的一盏破了无数个窟窿的破毡帽,倚着黄土墙的身子挪了挪位置,一直蹭着的墙体便“簌簌”掉了一阵土沫沫。刘光玉或是突然想起了什么事,表情骤然欢喜起来,像乌龟一样伸了伸缩在衣领里的脖项,语气蓦然有了些欢快和神秘,“三弟,我昨晚赢了一个大洋呢!你且跟我到董家观战,看我今天再狠狠撸他们一把。”

刘光玉嘴里口口声声说的这个董家便是口埠南北两村保长董仁周家,董家是本村首屈一指的大富户。口埠村两大富户都聚集在北村。第一富户便是保长董仁周。董仁周开着口埠村最大的米铺;他儿子董武又私设赌窖,日进斗金。当时民国政府严禁赌博,但董仁周手眼通天,早就使钱将县城里的关系买得透彻。政府也是睁一只眼闭一只眼,只要董家按时上供,自不会有人来断他的财路。口埠村第二富便是北村的祝家。祝家掌柜祝世交做的一手好木工活儿,早些年祝世交的爷爷是开棺材铺的,生意做得不温不火。手艺传到祝世交的爹那一辈,老爷子觉得做棺材铺生意没有前景,主顾相对挑剔,贫穷人家都用不起,舍不得花费几个棺材板儿钱。世交爹观局势察商机,觉得做运输用具更有前途,便改行专做木车轱辘。木车可是每家每户梦寐所得的宝贝,也是生活中的必需品,兵马驶载、商贾调运,夏收秋获、粮米入囤,成婚下礼、出门串亲,又有哪一项离开车辆的运载?木车轱辘的手艺传到祝世交这一辈,祝世交更是精心钻研、经营有方,硬是把车轱辘生意做得红红火火,远近驰名。“祝记车轮”的名号也是美誉八方,成了响当当的硬招牌。但凡提及,那可都是伸着大拇指赞不绝口。祝记车轮用料精挑细选颇为考究,全部采用无疤结树眼的上乘红枣木精制而成,轱辘通体没有一个铆钉,都用铆榫扣压而成,轮圆不差分毫,做工甚是精密。用它安装的双轮车、独轮车走路甚是平稳,即使上吨的盛载,木车依然不扭不响,坎坡坷路,如履平地。

刘光玉约刘青玉去北村董家赌博,刘青玉并不为之动心,使劲摇了摇头,将脖子上挂着的麻雀摘下来递到刘光玉手里,再次苦口相劝:“大哥,切莫再赌博了,这些麻雀你拿回去给孩子们打打牙祭。”刘光玉接过鸟串子,高兴不已,喜滋滋地说道:“我替孩子们谢谢他们的三叔了。”

刘光玉似乎根本没体会到刘青玉的良苦用心。其实,刘光玉又何尝不晓得赌博劳神伤财呢!可是除了这个他似乎找不到能让他活着、或者活下去的希望。只有坐在赌桌旁才能找到自我的存在感,找到人生最大的乐趣。特别是掀开扣碗即知输赢的瞬间,他能把所有积压在心底的郁闷嘶力竭地喊出来。从某种意义上来说,这种消遣方式成了他的一种精神寄托,这一点也只有他自己能感悟得出来。

刘光玉仍然没有放弃对刘青玉的怂恿鼓动,拉着他的胳膊笑嘻嘻地说:“三弟,你跟我去看看吧!我们这次只观战,不上手。”刘青玉看着他奴才一般的表情倒是有些心动了。他并不是对赌博动心,而是对赌博有了一种强烈的好奇心,赌博到底是什么?为何有这么大的魔力?让大哥不顾家人的死活,把吃饭的钱都砸在这上面?难道比吸食烟土还上瘾?

对于吸食烟土的事刘青玉听爹说过不少。爹说这东西可千万沾不得,其物一定藏了很多的瘾虫,一旦把瘾虫吸进肚子,它就会在人的肠胃里落根安家,无论如何也不会再出来,而且任何药物都打不死。它会控制人的思想长期处于迷糊状态,唆使人把银财不断从口袋里掏出来购买吸食,甚至变卖家产田地,即使倾家荡产亦在所不惜。

刘青玉思量着烟土的事就不能不联想到赌博,有了一种一探究竟的猎奇心态,同时他也有另外一层想法,只有对赌博知根知底,才能劝刘光玉戒赌。他主意打定,瞅着大哥说道:“走吧!我跟你去看看。”

“好!三弟且稍等,我先把麻雀放下。”刘光玉乐颠颠地扭身进院,快步进了北屋,将鸟串放于桌几,扭头瞅着坐在灶膛口的马兰花说道:“晚饭我不回来吃了。这些鸟雀你不要动,等我回来给娃儿们做着吃。”他特别嘱咐了这么一句,他知道马兰花做饭的手茬儿,好东西也能让她做瞎了。

刘光玉右手插进口袋,捏弄着袋内的几块大洋出了院门,约上等在门口的刘青玉,兄弟俩顺着集街向北去了。刘青玉从不涉足北村,就连打鸟也是以村中间的东西土路为界。这次跟着大哥去董家,也是第一次到北村的地皮上踩踩。

对于北庙,刘青玉只是远远看过,从没这么近距离观看。庙堂前面的石槽飘绕着丝丝袅袅的青烟,关公像虽然藏在黑乎乎的堂内,却亦是朦胧欲现,他甚至能看到塑像身披的大红色绸缎,还能隐约听到风吹铜铃的“叮咚”之声,和着古树上悬挂的生铁钟的响声,声声清脆、动听悦耳。爹曾经说过,口埠北村出富户,或与香火旺盛的铛铛庙有关系。刘青玉信爹说的这句话。

继续向北走不多远,刘青玉看到了集街西侧的两栋并排在一起的青砖大瓦房。门口上方分别挂着两块鎏金大字匾额,南边匾额写着“同福春大药房”,北边匾额写着“董记米铺”。

刘光玉指着悬挂着董记董记米铺的门面对刘青玉说:“三弟,这家店铺是董家开的。”

刘青玉指着另一个牌匾问道:“这家药房是不是祝家的?”他觉得北口埠两大家族才配拥有如此阔气豪奢的店面。

刘光玉说:“祝家是做车轱辘的,与药店有何相干?”刘青玉听了大哥的话有些纳闷,口埠村除了这两大富户还有谁这么阔气呢?

刘光玉看出了三弟的疑惑,说道,“这家药店不是口埠人开的,掌柜叫益正义,不过他是给别人打工,幕后真正的大老板是崔马村的高典之。听说这个人有些本事,在益都县城给约长吕信听差。”刘青玉若有所思地点点头。他明白,没本事的人做不了这么大的生意。

刘光玉领着刘青玉顺着瓦房后面的巷子一直西去,走不了几步,眼前豁然开朗,一座豪华宅邸出现在他们的视线里。宅邸映着夕阳恍得刘青玉半眯起了眼睛,他几乎可以肯定,这便是传说中的董府了。这次刘青玉猜对了。

董家大院,一律青砖青瓦的墙壁檐挑;琥珀色的门辕门楣、窗棱窗框,古色古香,透着一股子气派庄严;门楼高耸,镂空雕刻的门楣上方,交错着朱丹临摹的檀木门辕,顶端镶嵌着一遛虎头滴水檐;门口两侧的青砖墙壁一边一个锅盖般大的满圆,镂空雕刻着飞禽走兽、祥云松柏,看上去栩栩如生。

刘光玉轻扣门板上的一对大铜环,里面传出一声低喝:“谁啊?”

刘光玉回了一句:“南村刘老大。”

沉沉的院门伴着冗重的“嘎吱”声缓缓打开。门内站着一个身穿锦袍头戴锦帽的中年男子,一双透着犀利的三角眼左右旋转。刘青玉瞟了他一眼,认定这个人便是村保董仁周。但是他错了,这人其实是董府的大管家北富贵。大户人家谁又没有管家?这点就只能说刘青玉没见过世面了。

刘光玉朝着中年男子拱手施礼打招呼:“北管家!”刘青玉这才知道自己猜错了。

北管家全名北富贵。北富贵的“北”姓极为鲜缺,整个益北乡乃至整个益都县都没有这个姓氏。北富贵本是河南驻马店人氏,当地某一偏僻小村只有几户北姓人家。

北富贵在董府做管家已有些年头。当年的北富贵只是个乞丐,十二岁那年一路乞讨到益北乡,在口埠村铛铛庙小住下来。董仁周见这娃子聪明,便收留他做了门童。北富贵终于有了个固定居所,也有了实靠的饭食,不必再受奔波飘零之苦了。他对董保长感恩戴德,这些年亦是死心塌地做着董家家奴。白天董武到祝家学做木工,他便帮着董家打理米铺和赌窖生意;夜里董武在赌窖亲自坐庄,他便负责看守门户。北富贵做事兢兢业业,这么多年只回过两次老家。

北管家双手搭在左右门扇上,只把门开了一道尺许宽的门缝,他整个人堵在缝隙之间,转着眼珠瞅瞅兄弟二人,表情带着疑惑,语气带着警觉地问:“这是谁?”

刘光玉瞅着北富贵,指指身边的刘青玉,大大咧咧地回道:“这是我三弟刘青玉,跟着我来耍耍。”

北管家沉沉回道:“你把你三弟领来做什么?他可是从来不耍钱的。”

刘青玉听了他这句话不仅有些纳闷,北管家是怎么知道我不会赌博的?而且我从来就没来过这里,他怎么把我的状况摸得如此透彻?刘青玉是小瞧这个董家了,莫说董家是专门开设赌场的,只是董仁周的保长官衔,口埠南北两村哪家哪户什么经济情况岂能瞒得了他?哪家丢了只猫哪户死了只老鼠他也能探得信息。

刘光玉“嘿嘿”一笑:“我三弟是从没耍过钱,但凡事总得有第一次,这次便是来学习的。”北富贵听了他这句话才慢慢往旁侧闪了身形。刘青玉跟着哥哥跨过一尺多高的厚木门槛儿,随即进了院子。北管家复把院门关上,户枢磨擦发出的“嘎吱吱”的沉响,仿若天际传来的一声断开点的闷雷。

刘青玉还是忍不住举首打量,就像是刘姥姥进了大观园,他觉得这座宅邸更像是美轮美奂的精美艺术品。偌大的一处院子,院东的东偏房,前檐是四根粗大的圆形木柱,其间全是琥珀色檀木条组成的不规则的框形图案;与东偏房相对的就是西偏房,西偏房相对短一些,两根青砖垒砌的方形立柱,立柱之间也是一色的檀木镶框,条纹与东偏房却大不相同,大多的是那种波浪纹图案,看上去亦是做工复杂颇为讲究。

北边正厅入口有六级青石台阶,两侧的护板亦各用一块巨大的青石雕琢而成,斜面上又阴刻了形象的图案,左青龙右白虎。踏上石台阶,便是宽敞的门厅入口。四扇门护板,两扇是固定的,两扇是活动的。厅门的两侧是两根一抱粗的圆形立柱,立柱两丈有余,直插到房檐底下,立柱底端各护着圆形的石座。石座亦有一尺多高,上面阳刻了龙凤麒麟,那亦是活灵活现,呼之欲出。整座宅邸威武肃穆,庄严气派。

正所谓:青砖碧瓦耸巍峨,飞禽走兽镂空刻。青龙白虎左右驻,豪奢幽香轩辕阁。

刘青玉打量着这座气派的大院有些懵神儿,却听不到赌博的吆喝之声,觉得有些纳闷,抬起胳膊捣捣刘光玉:“大哥,哪有耍钱的,怎么听不到动静?”

刘光玉并不答话,只是看着他神秘一笑,领着他直向西偏房后面的一处夹道走去。走进夹道,刘光玉弯腰熟练地挪开了地上的一块锅盖般大的石板,露出了一个圆圆的洞口。石板刚刚挪开,洞口里透出一股明晃晃的强光,接着传出了嘈杂的呼喝之声。刘光玉顺着洞口支着的木梯向下而去,只露出脑袋的当隙朝着外面的刘青玉说了一声:“下来后把石板合上。”刘光玉径直下了木梯,扭身一闪不见了踪影。

刘青玉走到地窖口,躬身往下瞅瞅,并没看到人影,里面传出来的嘈杂之声好似有不少人。他咬了咬牙,刚想踩着木梯下井,忽听得旁侧传来几声“咕咕”的叫声,他借着黄昏时分的暗光循声望去,见西墙根儿放置着一个木框笼子,里面又传出几声“咕咕、咕咕”的叫声,听上去像是鸽子叫。刘青玉心里暗暗嘟囔着:董武这样的人,还会养鹁鸪?

刘青玉又猜错了,这几只鸽子其实是北管家养的。去年北富贵回河南老家探亲,回来的时候就带来了这几只鸽子,他对这些鸽子一直爱护有加。

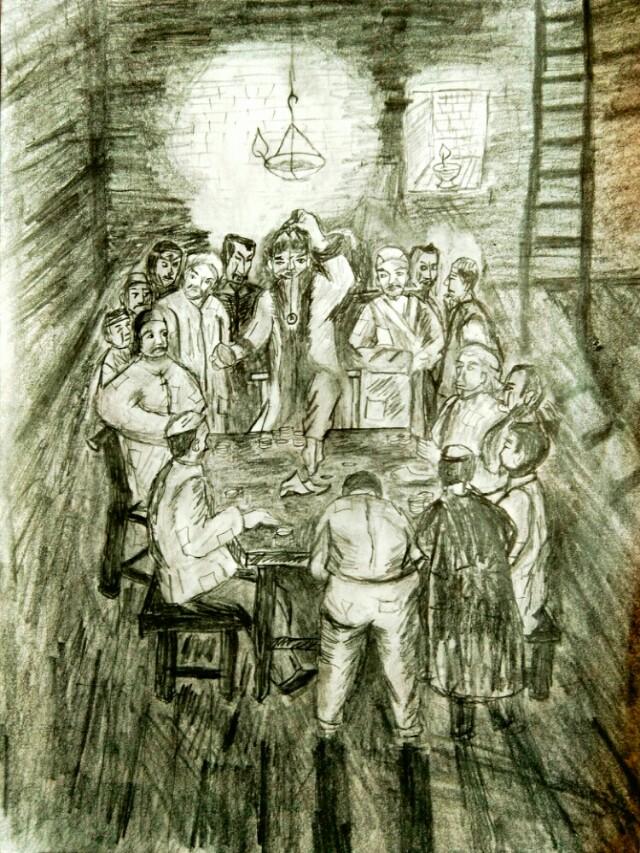

刘青玉并没有闲情理会那几只鸽子,踩着脚下的木梯下了井,随即又举起双手把石板合在了井口上。他双脚刚刚踏上地面,污浊刺鼻的空气迎面扑来,捂着嘴巴忍不住打了几个干呕,紧着就是一阵剧烈咳嗽。他缓神打量,眼前豁然开朗,内部宽敞明亮,装饰非同一般,都用青砖垒砌的墙壁,四周放满了一盏盏煤油灯,把这座地窖辉映得有了几分神秘。窖顶一角有一个黑乎乎的通风口。地窖里摆着好几张大方桌,每张桌子的四周都挤满了赌徒。抽烟的人不少,十几杆烟枪紧着燃烧,散着白色烟雾。烟雾由通风口窜冒不迭,轻飘飘得四处盘绕,把这个地窖呛得像北村那座香火旺盛的铛铛庙。

说到赌博,中国应该算是本行鼻祖。由周朝就有记载,老祖宗的天赋经过几千年的打磨,时至今日已然发扬光大。赌术不断精炼,花样不断翻新。诸如推牌九、赌番皮、掷骰子、打麻将,五花八门数不胜数。当年的益北乡流行着一种新颖赌法——捻红钱。

地窖里几乎所有的声音都是声嘶力竭,喊声亦是声色各异错综不齐,有喊着“面儿”的,有喊着“背儿”的,有敲着碗大声嚷嚷着“开”的;既而有哈哈大笑的,有蹦着高骂娘的,惊叹、呼哨、谩骂,各种各样的声音交杂糅合在一起,使这个空间仿如另一个世界。刘青玉从来没见过这样的场面,被现场的气氛渲染着,像是被人突然打了一记闷棍,眼神儿都有些呆滞。他一时六神无主,脑袋像是安装了机械转轴,一百八十度地旋转打量,脚步挪得像蜗牛。他没发现大哥钻到哪里去了,也不知道自己该往哪儿走。正当他手足无措的时隙,一声女人腔调的喊叫声传了过来:“这不是神弹手刘头陀吗?”

喊他的声音从附近传来,刘青玉循声打量,见身侧的桌子旁侧坐着一个长的奇貌怪样的后生。二十左右的年龄,生得一副老成相,五短身材,浑圆的脑袋,硕大的脑门,一脸抬头纹。本来如此丑陋的相貌,老天爷却故意捉弄,又给了他一双斜愣眼儿。因为这个毛病,他也总是偏愣着脑袋用眼睛余光看人。刘青玉正揣摩着是不是他喊了自己的时候,那人朝着他摆摆手,示意他过去,刘青玉随即凑了过去。刘青玉发现,所有围着桌子的赌徒除了他一人稳坐正中间的太师椅外,其余的人都站着。每个人面前或多或少放了一些小碎票,只有他面前堆积了一摞现大洋。由此可见,这个人应该就是董武。这次刘青玉没猜错。

刘青玉盯着斜愣眼看得正出神,刘光玉轻喊一声:“三弟,快叫武哥!”

刘青玉朝着他微微笑笑,称呼一声:“武哥!”

“这是我三弟,闲着没事也来凑凑热闹。”刘光玉忙着给大家伙儿介绍,他朝着刘青玉摆手,“三弟,过来过来,来我这里!”

站在董武身侧的一个后生瞅了瞅刘青玉,表情不屑地说道:“他来做啥?又不会赌钱。”说这话的人叫宋士华。宋士华和董武是非常要好的朋友。宋士华家境贫寒,母亲早故,与体弱多病的父亲相依为命,他之所以死心塌地跟着董武,是因为董武待他不薄。当然他也为董武真心卖力,一直帮着他打理赌场和米铺的生意。

“他倒是想赌钱,他也得有钱啊!”董武接住宋士华的话,有些挖苦的味道。

刘青玉听着他俩一唱一和的嘲讽之言,心里有些不悦,但他没做任何反讥,只是站在大哥身后,颦蹙不语。此时他心里有些后悔,后悔跟着大哥到这里来。这里不是他该来的地方,瞅着这帮赌徒,打心底升起一种反感。

“好了好了,别说没用的了,再来再来。”有人极不耐烦地大声吆喝,听上去一副迫不及待的样子。刘青玉扭头瞅他,见吆喊之人脑袋锃光瓦亮,是个秃子。此人姓肖名秃子,口埠北村人士。刘青玉并不识得。

预知后事如何,请看下回分解。