《奥斯曼帝国五百年的和平》,[日]林佳世子著,讲谈社,2008年10月出版,2016年5月修订再版

本文系《奥斯曼帝国五百年的和平》的“推荐序”,该书中文版即将由“理想国”出版。

关于奥斯曼-土耳其的历史研究,中文学界目前还处在起步阶段,尤其是基于一手文献的研究几乎还是空白,这与中国的外国研究,尤其是外国历史研究整体上比较落后有关系。但从世界范围来看,奥斯曼-土耳其研究是显学。在这个领域,与东邻日本学界相比,中国学界还存在很大差距。因而,在当前的情况下,除加大力度培养中文学术人才之外,引介一些经典的著作或较新且“靠谱儿”的作品,也是了解相关动态、推动中文学界相关领域学术发展的必经步骤。近年来,中文出版界对译介国外的奥斯曼-土耳其历史研究作品,做出了很大努力,取得了一些可喜的成绩,尽管翻译的水平参差不齐,但对于中文学界尽快掌握相关领域的研究状况,应该说贡献不小,值得肯定。

整体看,中文学界的译介作品,至少有两个特点,一是设计上缺乏系统性,往往是出版商基于市场原则的策划,而无法反映这个领域的趋势;二是基本上都译自英文,这么做的理由不言而喻,但从学术发展的角度来说,对土耳其文、日文或其他西方语文的作品也需要关注,在英文世界之外,用其他语言写的优秀作品也不在少数,人文学科有一个很重要的特点,即用不同语言书写时,作者心目中假定的读者是不一样的,从而其问题意识、侧重点会有所不同,尤其是通史性的作品,在这一点上显得更为突出,再者,不同的语言表述也不仅仅是工具意义上的差异,在思维方式、概念体系上也会有较大差异。因而,翻译,尤其是高质量的翻译,对于人文学科来说一直是必要的。

在以往的奥斯曼帝国通史的译著中,斯坦福·肖夫妇的作品应该说是最好的,即便是在英文世界,它至今也仍然是经典。不过,肖的原书距今已近半个世纪,很多新的学术成果无法体现,而且原书的学究气较重,叙述风格上也是过于持重,部头也比较大,不太适合于普通读者的阅读。其他零星的奥斯曼帝国通史的译著,要么部头过大,望之令人生畏,要么过于简略,读来使人收获不大。

《奥斯曼帝国》,[美]斯坦福·肖著,许序雅、张忠祥译,青海人民出版社,2006年9月出版

在上述情况下,林佳世子的这本《奥斯曼帝国五百年的和平》能够出中文版,应该说是一件很有意义的事情。关于奥斯曼帝国的一些基本问题,作者都有专题性的阐释。以下仅撮举本书的几个例子。

一是关于奥斯曼帝国的起源问题,作者综合了已有的研究成果,明确指出,它虽然有游牧民族扩张的因素,但绝不是一个简单的游牧民族的军事征服问题,也不是单纯的伊斯兰“圣战”的结果,而是一个多元复合问题。作者首先介绍了小亚西亚地区穆斯林与非穆斯林、游牧民和农民之间的关系,在奥斯曼帝国崛起之前,当地的游牧人移民已经持续了很长时间,因为生活方式的不同,游牧民和农民之间更多地是共存的关系,以交换为主要特点,此外也存在劫掠关系,尤其是在政治混乱时代。

1300年至1683年之间奥斯曼帝国的领土变迁

在这个漫长的过程中发生了当地的土耳其化和伊斯兰化。改宗通常是一个自上而下的过程,一般地,是先由权力的中间阶层开始改宗,之后再逐渐向普通民众扩散,它更多地是长期接触而非暴力的结果。由突厥系移民建立的穆斯林政权与拜占庭帝国之间人员交流很频繁,在政界和军界,双方皆有相当规模异族出身者。在早期,安纳托利亚的穆斯林政权和拜占庭帝国的统治阶层,并非完全异质,改宗的原因也很多,政治的(精英希望在异教政权中发展)、经济与安全的(为了确保经济利益和人身安全)、宗教的(神秘主义对突厥游牧民和基督徒都有吸引力)……伊斯兰化又为当地居民的融合提供了便利,到十三世纪末穆斯林已经占安纳托利亚总人口的百分之八十,土耳其语也占据了优势。作者在这里尽管批判了那种认为土耳其人都来自中亚的浪漫民族主义的想象,但若讲到现代土耳其人的来源,同样不能忽视十九世纪以来从东欧、高加索、克里米亚、伏尔加河领域、中亚等地区来的移民。

蒙古入侵引发的大规模的人口移动,带来了更大的混乱,整个安纳托利亚地区进入了“战国时代”,西部更混乱,小规模的骑士集团和苏菲教团,四处割据。作者认为,起源不清的奥斯曼人,非常可能只是流民集团之一,主要是靠实力取胜的,至于在后世他们如何“包装”自己的起源,就是另外一个问题。

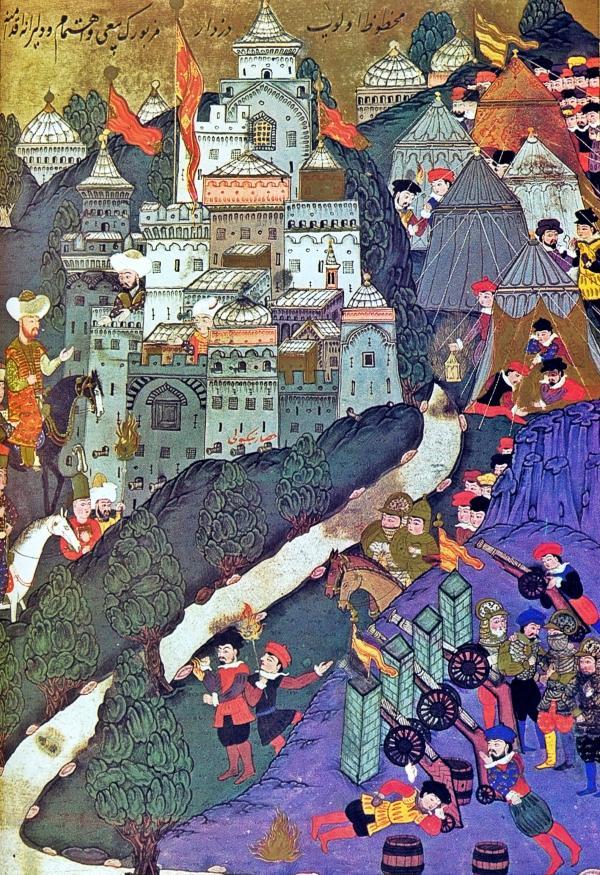

穆罕默德二世及其军队进入君士坦丁堡

二是作者强调奥斯曼帝国的崛起过程中巴尔干属性的特殊地位。奥斯曼侯国之所以能够成长为帝国,很重要的原因即在于对巴尔干地区的经营,奥斯曼侯国是先变成了巴尔干大国之后,才成长为帝国的,这是一个很重要的观点。她把巴尔干说成是奥斯曼帝国的发祥地,也是因为奥斯曼的统治,才有了东南欧这片地域上的所谓巴尔干区域意识。当奥斯曼人崛起的时候,整体而言,巴尔干处于混战局面,这使得奥斯曼人作为雇佣军团得以进入该地区,它不是游牧征服或移民的扩大,奥斯曼侯国通过和亲、同盟、支付贡纳金、直接支配等方式在巴尔干发展,通过收编巴尔干侯国的海军,奥斯曼人还有了进军欧洲的条件。作者认为,奥斯曼人经营巴尔干,很重要的一点是他们的政策合理,得到拥护,带来了长期稳定,征服者和当地旧统治阶层实现了和解,共同统治当地,成为新的支配阶层,造成了巴尔干的新秩序,不能视之为伊斯兰对基督教世界的征服。她根据新的史料指出,当时奥斯曼侯国有意识地招募骑士进行所谓的“圣战”,其实并不是宗教性的战争,而是掠夺,他们招募的既有基督教骑士,也有穆斯林骑士。这些人有国家组织的背景,要向国家缴纳五分之一的战利品,这些人对奥斯曼的扩展发挥了很大作用,最多时达到了五万人。

尼科波利斯战役

三是全书有一条重要线索,就是奥斯曼的帝国化问题。对于那些在征服和掠夺中发挥了作用的骑士,奥斯曼统治者分封给他们采邑,他们的义务是在夏季参加苏丹组织的远征,这就是蒂玛尔制。但随着战争形态的变化,尤其是火器的引入和长期战争的出现,骑士受到其战法和参战时间的限制,其作用就大大降低了,随之,以各种方式和理由,他们的封地被剥夺,这也与随着帝国的扩大和巩固而走向中央集权化的趋势相一致。军事上的胜利带来了更多的财富,有利于中央集权的发展,实际上这是内陆亚洲征服民族走向定居化和中央集权化(即帝国化)的一个普遍特征。

财富的增加也使得苏丹有能力发动下一次战争。这个循环要求的就是治理技术的不断发展,具体就体现在税收和财政上。林佳世子这本书在税收问题上下了很大功夫,从征税调查、使游牧民定居化、剥夺和重构蒂玛尔、包税制的发展、地方法官和书记员的角色等方面,作者对帝国的财政能力做了详细讨论。比如,剥夺不用纳税的蒂玛尔,实行包税制,就为帝国带来了更大的财政收入。

苏雷曼大帝

关于帝国治理的问题,全书的另外一个亮点是讨论了苏雷曼大帝运用伊斯兰教完善统治、加强中央集权的问题,也就是十六世纪后,随着阿拉伯地区被纳入帝国疆域,宗教知识分子乌莱玛阶层也开始了体制化。帝国开始赋予在首都最高学府的麦德来赛中就读的、接受了哈乃斐教法学教育的学生以任官资格,并进行登记,成为政府任命各地地方法官和麦德来赛教授的基础,没有资格的则没有被任命的可能。政府有时还举行晋升职务的专门考试。但这个制度规定了乌莱玛晋升必须得到特定职务的上级乌莱玛的推荐,而具有特定职务的乌莱玛还有一个特权,即能够无条件登录自己弟子进入“候补名单”,这个制度使得腐败问题产生,乌莱玛除了学习宗教之外,还要专门去经营人际关系而寻求升职。很快就出现了掌握晋升体系的乌莱玛大族。

乌莱玛阶层

四是关于帝国的衰败问题,作者指出,奥斯曼体制的终结是在十八世纪末,当时,帝国已经非常虚弱,其能够继续延续下去,是众多偶然因素集合的结果。她提出了评估帝国体制能否维系的三个界限:维持领土与和平的能力、基于伊斯兰的政权合法性原则、中央集权体制。到十八世纪后半期,这三个方面都出现了问题,一个是帝国边疆出现了动荡,欧洲和俄国的崛起,列强有能力干预奥斯曼帝国的边疆事务,引发了当地的不安和独立倾向;二是非穆斯林得益于跟欧洲的通商关系,经济地位上升,加上列强的干预,开始出现民族意识,原有的建立在伊斯兰基础上的统治合法性被动摇,而帝国加强管理的措施更进一步激发了当地的离心倾向;三是官僚系统的寻租现象日益普遍,削弱了中央政府的职能,而各地出现了众多地方实力派(阿扬),不断积蓄着对抗中央的实力。正是在上述背景下,奥斯曼帝国进入了近代,改革与衰亡进行着赛跑,直到一战后帝国灭亡。

1876年,第一届奥斯曼帝国议会开幕。

除了以上的专题性讨论之外,本书至少还有如下几个特点。

一是作者重视对历史记载的解构,比如,关于奥斯曼帝国的前史,作者强调要重视其对手拜占庭方面的记载,而对后世奥斯曼帝国的叙述,作者指出那并非信史,后世所写的前史,皆为杜撰,其目的是将自身追溯为突厥系游牧民的望族乌古斯的后裔、纯正的伊斯兰教徒,继承了塞尔柱的王权。拜占庭人的一些记载则提到,奥斯曼集团的军队是由突厥系骑士和拜占庭人混编而成;奥斯曼人注重与基督教盟友的合作,有两个改宗伊斯兰教的基督徒军事家族发挥了重要作用,他们可以说是奥斯曼帝国的共同奠基者,不过,奥斯曼后来的历史书写逐渐不再书写这些同盟者的历史。总之,对于和拜占庭结盟的事,奥斯曼后世的历史书写讳莫如深,而拜占庭史书则提供了更多细节。

二是作者很重视社会史,对农民、游牧民、城镇居民、不同宗教共同体、女性等都有专门的论述,使得这本小书内容非常丰富。比如,利用十四世纪著名的穆斯林旅行家伊本·白图泰的游记,作者生动地介绍了当时安纳托利亚社会状况,当地的伊斯兰化已经很深入,对于讲阿拉伯语并去朝圣过的人非常尊敬,认为他们来自文化的中心。城镇中已经形成了类似于行会或兄弟会的同业组织,除了日常管理,他们还有自卫和互助的功能,这类组织直到奥斯曼帝国时代一直延续着,在安纳托利亚的诸侯身边有犹太人医生、伊斯兰教法官和希腊侍者,作者推断这些多元特性的在当地的诸侯国中很普遍。

伊本·白图泰

三是历史评价不独尊中央集权国家的立场。随着帝国的疆域达到极限,皇位继承人的日益文弱化,后宫、禁卫军、大官僚家族、地方大员和实力派等等都开始发挥更大的作用,挑战了苏丹所代表的国家权威。但作者并没有完全从中央集权的角度来讨论这些问题,对于分权的、地方自治性的要求,作者给予了更为客观的评价,不管是禁卫军的社会化还是地方实力派的发展,作者指出,它们对抗中央集权的努力也为特定群体和平民带来了益处。对于那些被中央集权所边缘化的群体,作者更是给予了某种带有感情色彩的、同情式的描述。

托普卡帕宫内的大使们

最后我想就日本的土耳其研究做一点简单介绍(在这个方面,我参考了日本学者鈴木董和永田雄三的相关文章,见永田雄三:「近年のオスマン史研究の回顧と展望」、载『日本中東学会年報』、no. 30-2, 2014年、145-150页;鈴木董编:『オスマン帝国史の諸相』、「序」、東京: 山川出版社、2012年、3-11页;Tadashi Suzuki, “From Central Asian Studies to Anatolian Studies—A Century of Turkish Studies in Japan,” in Orient, Vol. XXXVIII 2003, pp. 117-134)。

我国学人对日本的中东-伊斯兰研究已经有一些介绍,虽然主流学术界仍知之不多。对日本的土耳其研究,专门的介绍几乎还没有。笼统地说,日本的土耳其研究在很多方面已经达到了国际一流水平,而且还有自己的特色。中、日同属东亚文化圈,在问题意识、概念体系、研究方法等方面,日本学界的研究对于中国学者来说应该有较大的借鉴意义。

日本学者在综述本国的土耳其研究时,往往注意提到几个重要的点。第一个是“突厥学”在日本的发展,这个领域主要是起源于日本人对中亚和北亚突厥人历史的研究,对中国学者来说也完全不陌生,日本学者最初使用的资料主要也是中文的史籍,而且,大家也都公认,日本有很强的中国语文学与中国历史的研究传统。“突厥学”实际上滋养了早期日本学界对土耳其历史(日本人也称之为安纳托利亚的土耳其人)的研究,一些日本的奥斯曼-土耳其历史研究者,也是从“突厥学”转过来的,或兼顾到这个领域的。限于篇幅,对此不做过多阐述。

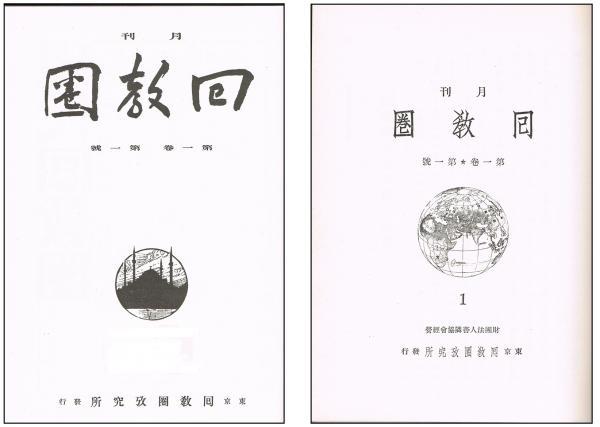

第二点是经历明治维新的日本日益具有世界意识,在关注欧洲和俄国时,日本人注意到了所谓的“东方问题”,自然地,奥斯曼-土耳其人就这样进入到了日本人的视野,当时的日本政治界尤其是外交领域即开始关注奥斯曼-土耳其。第三点是在二战前,当时的日本政府曾推行大亚细亚主义政策,这使日本跟以奥斯曼-土耳其为中心的穆斯林世界发生了密切关系。与此同时,日本也有较多人对土耳其国父凯末尔所推行的革命与变革颇有兴趣,这些都是推动日本各界关注奥斯曼-土耳其的因素。作为第一代关注和研究土耳其的日本学者,大久保幸次在1938年即创立了“回教圈研究所”,在其所发行的月刊《回教圈》上就可以看到对日本人土耳其研究的重视。

《回教圈》

我们一般所谓“奥斯曼-土耳其研究”,在日本学界通常被称为“土耳其研究”,分为奥斯曼帝国史研究和现代土耳其研究。战后日本的土耳其研究,长期以来是偏重奥斯曼帝国史的研究,对现代土耳其的研究很少,不过,近年来日本的现代土耳其研究也有了很大发展。根据日本学者鈴木董的说法,到目前为止,日本学术界对奥斯曼-土耳其的研究大致经历了六个“世代”,第六个也就是当下这个世代也被称为“新世代”。

1958年出生的林佳世子属于第五代,即上个世纪八十年代完成教育并在九十年代崭露头角的一代学者。林佳世子于1988年修完东京大学东洋史学方向博士课程,专攻奥斯曼帝国史,她最初以穆罕默德二世時期的宗教捐献文件为出发点,研究奥斯曼帝国的宗教捐献制度,之后对伊斯坦布尔城市史进行了广泛且深入的研究,其第一部专著是1997年出版的《奥斯曼帝国的时代》(『オスマン帝国の時代』)。这本被翻译成中文的《奥斯曼帝国五百年的和平》,最初是2008年由讲谈社出版的,2016年经修订后再版。从这部通史性的著作中可以看出作者在宗教史、制度史和社会史方面的专长。

林佳世子

根据永田雄三的介绍,因为有东洋学的传统,日本学界的历史研究非常重视“古文献学”,在奥斯曼帝国史的研究上,日本学界也有这个特点,甚至可以说,这是日本学界的一个特色。近年来日本的奥斯曼帝国史研究有了一些新动向,一个是在奥斯曼帝国近代史的研究中引入了与日本进行比较的视角;二是更加重视对非穆斯林共同体的专门研究;三是使用绘画资料和文学作品,从事社会史的研究。林佳世子在书中即比较多地运用诗歌等文学作品来研究当时的社会舆论与政治状况,也比较注意绘画资料的使用,体现了奥斯曼史研究的新趋势。

总之,林佳世子这本书的引入对于加深我们对奥斯曼-土耳其历史的认识必定助益良多:它是日本学界关于奥斯曼帝国通史的高水平代表作,使我们得以初窥日本学者相关研究的深度和广度;它在很多方面具有新意,基本上体现了奥斯曼帝国史研究中的最新趋势,除了前面提到的特点外,对环境史、国际关系史、世界体系论、经济史等全球史领域的新成果也尽可能地加以利用;它在结构上充分兼顾了历史的经度和制度、文化、社会的纬度,内容很丰富;语言平实、叙事生动,很多地方利用不同类型的原始资料来呈现历史的样貌,让材料说话,使读者更能贴近历史。