今年初,新冠肺炎袭击中国后,韩国积极伸出援助之手。二月底,韩国新冠肺炎确诊病例激增,中国也在第一时间向韩国伸出了援助之手。两国在疫情中的表现说明,中韩两国是友好邻邦。

事实上,中国与朝鲜半岛的交往有着悠久的历史。早在周朝时,箕子(殷商遗族)就在这块土地建立了箕子朝鲜,西汉时期,汉武帝在这里设立了4个郡。

918年,后高句丽的重要将领之一王建,被部下拥立为王,国号定为高丽。936年,王建消灭后百济,统一了朝鲜半岛。高丽王朝历经四百余年,直到1392年被李成桂的李氏朝鲜王朝所灭。

高丽王朝与中国的宋元明等王朝有密切的联系。特别是十三世纪初期,随着蒙古迅速崛起并逐渐统一周边各政权,蒙古与高丽王朝爆发了几十年的战争,最终双方结成了翁婿关系,即高丽的君主娶蒙古公主为妻,成为元朝的驸马,两国开始和平交往。

1271年,忽必烈改国号为大元,次年定都大都。1273年,元世祖忽必烈册封皇后、皇太子。三月份,元廷将这一消息普告天下,不久消息也传到高丽。高丽随即派出了使团。李承休被选为书状官,记录使团到达大都的每日行程及见闻。

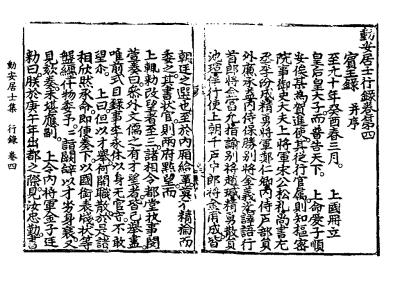

七年后,李承休将“大都之行”的诗文和日记整理成书,是为《动安居士集·宾王录》。这本书记载了正在修建中的大都(大都于1285年基本建成)的一些情况,比如长朝殿朝会、赐宴顺序等制度,也成为中国学者研究元史的第一手资料。

▍李承休《宾王录》书影

李承休后来成为高丽王朝中后期著名的政治家、文学家。前几年,讲述高丽时代王权贵族之间权势斗争的热播韩剧《王在相爱》,就有李承休的身影。剧中,李承休被塑造为才华横溢且敢于言事的大学者,这也是他一生的真实写照。

被贬后整理“北京之行”诗文

李承休(1224年至1300年),字休休,号动安居士,高丽京山府嘉利县人(今韩国庆尚北道星山郡),是朝鲜半岛高丽王朝中后期著名的政治家、文学家。为官以敢于言事著称,由此屡次为权贵嫉恨而被罢官,又因过于忠直之故,亦长期不被君王重用。

1280年,李承休又一次因为上书言事而不幸遭贬。当时正是高丽忠烈王王昛在位时期(王昛是第一位与蒙古公主联姻的高丽国王,迎娶元世祖忽必烈的女儿忽都鲁揭里迷失公主),忠烈王认为李承休“忤旨”,因此将他罢归“龟洞旧隐”(《高丽史·李承休传》)。

李承休被贬后,回到旧日隐居的“龟洞”,自号之曰“容安堂”,终日与佛法做伴。大概是“谗人高张,贤士无名”的现状,使他对朝廷丧失了信心,以致屡屡自称“投梓乡看海藏,屏余事送残生”(《动安居士集·宾王录》)。

谪居之时,他钟情于文学、史学创作,对政治几乎闭口不谈。一天,在查找断简残篇时,李承休发现了以前的一些诗文和日记,那是他七年前作为书状官陪同顺安侯王琮出使元大都时所写。他脑海中再次浮现出了在大都生活的点点滴滴,也再次怀念起了自己在大都时结下生死情谊的翰林学士侯友贤。

回想起如烟往事,李承休不由感叹“两代君臣际会之期,一身出处升沈之际,宛然如昨”。感于此,李承休将这些断简残篇整理汇集起来,名之曰《宾王录》。“宾”者,“怀德而服”也,“王”,即是用来代指当时“威加海内”的元世祖忽必烈,所谓“宾王”即是自己随从顺安侯王琮觐见元世祖忽必烈的往事。李承休编成此集的目的,是要把他的传奇经历传之于后世子孙,让其后人了解到自己先祖的这一段“北京奇缘”。

至元十年(1273年),元世祖在大都册封皇后、皇太子(蒙古传统的汗位继承制是忽里台大会推举制,忽必烈后来采纳汉臣的建议,采用中原王朝传统的嫡长子继承制来确保汗位继承,并于1273年二月下诏立嫡长子真金为皇太子)。三月份,元廷将这一消息普告天下,不久传之高丽。

此时统治高丽的元宗王禃命爱子顺安侯王琮为贺进使,并广征国内能臣名士随行。其随行官员有“知枢密院事、御史大夫、上将军宋公松礼(宋松礼),尚书右丞李汾成,精勇将军郑仁卿,内侍户部员外廉承益,内侍保胜别将金义光,译语行首朗将金富允,指谕别将赵瑊,精勇散员池瑄,伴行使上朝千户中郎将金甫成”等人,唯独书状官一人难以选出。

所谓书状官,即是高丽、朝鲜时代出使中国使团中负责记录使团行程的官员。一般来讲,前往中国的使团被叫做朝天使团或燕行使团,其中有所谓“三使”,即正使、副使、书状官。书状官要负责记述使团每日行程及使行见闻,使行结束后,这些文件都要汇总上交国王并作为资料保存。故而,必须要有足够的学问与修养的官员才可担当此任。

高丽元宗王禃在书状官的人选上颇为头疼。据载,“上辄勅改望者至三”,即多次修改报上去的人选名单,无奈之下,都堂执事闵萱,想起前式目录事(职位名)李承休,早负大名,但位小职卑。元宗对此也颇为开明,言道“但以才举,何关职散”,便将李承休委任为书状官。当时,李承休家贫,元宗还亲自赐予其白金三斤,用以整理衣装。

忽必烈先在万寿山接见高丽使团

1273年六月初九,高丽使团从开京(现为朝鲜开城)出发,前往大都朝贺。阴历六月,正是夏日尾声。东北一带虽说气温要低于中原地区,但是夏末之时也会有风雨及高温相伴。

一路之上,使团饱受风雨。据李承休记载,“会天淫雨,跋涉淹延”。两个月的路途之中,大雨不断。使团到达东京(今辽阳)时,又为大水阻断长达八日。炎热和大雨相交,使得使团中不少人病倒。李承休也不幸染病,八日之内,只得“馆楼凄吟”,曾作词一首云:

趁日颠风吹作雨,平地成川,遮断朝天路。更说辽河那可渡,吞天浩浩银涛怒。

病客楼中生百趣,一片秋声,先入庭前树。不有知音千载顾,也应没个宽心处。

使团一行历尽千辛万苦,于八月初四抵达“中都城五里所”(中都城为金中都旧城,元代时金中都旧城还住有不少居民),元朝中书省官员欢迎了他们的到来。使团一行人下榻于一娄姓总管私邸,元朝派翰林学士侯友贤为馆伴,与他们沟通日常生活。至此,使团一行静待朝贺。

此时,除了高丽之外,其他元朝属国的使团也纷至沓来。尽管各国前来庆贺的使团早早地到达了大都,但此时元世祖正在开平(开平城,即元上都,位于今内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗境内)一带巡狩。

不久,元世祖皇后弘吉剌氏在万寿山的东便殿(万寿山原来是金中都之万宁宫湖中的琼华岛,即如今北海公园的琼华岛),召见了高丽使团,宴饮至中午。

八月二十四日,元世祖回到大都。次日,忽必烈在万寿山广寒殿的玉殿接见了高丽使团。行礼过后,宴饮开始,据李承休记载,二十五日一天的活动,“寅而始申而罢”,也就是说从寅时(凌晨三五点钟)一直到申时(下午三五点),长达十二个小时之久。

高丽使团享受特殊待遇

八月二十七日,元世祖正式接受各国使臣的朝贺,朝贺地点在万寿山东侧宫城内的长朝殿。长朝殿亦被称为大明殿,是元代皇帝“登极、正旦、寿节会朝之正衙”(《南村辍耕录·宫阙制度》)。长朝殿规模宏大,据元翰林学士侯友贤言“此殿可容一万人”(《动安居士集·宾王录》)。

当天庆贺之时,幢幡旌伞遮空蔽日,引人注目。元朝的王公大臣和外国庆贺使臣黎明而至,由阁门使依次引导至各自位置,并按序行礼致意。另外,“黄丹画地面,龙发白席为之方罫(guà,方格之意)”以别各自位置。

据李承休所见,高丽使团被安排在“班心之下”,虽然要比元朝皇室所坐位置低一些,但相比其他各国使团“俾立于最后行尾”还是要高一点,这充分地显示出了元朝对于作为元朝驸马的高丽的礼遇。

不久,元世祖携皇后一起从便殿进入长朝殿,接受朝贺,王公大臣及各国使者正式向皇帝、皇后致意。阁门使先长喝,朝贺大臣随之鞠躬,并两次拜兴。班首向前三步并复位,再行两次拜兴之礼,然后平身再搢笏(古代君臣朝见时均执笏,用以记事备忘,不用时插于腰带上)鞠躬,行三次舞蹈之礼。再跪左膝并三叩头,最后三次山呼万岁。

礼毕之后,各大臣脱去礼服,换着戎服宴饮。值得一提的是,此时,元世祖特地加恩于高丽,允许其直接以礼服宴饮,省去诸多麻烦。各朝臣再次依序坐下,宴饮正式开始。宴席也有座次安排,顺安侯王琮一行人,被安排在皇太子和诸王之后,其他各国使臣则坐于“最后行末”。此日宴饮,王公、大臣、各藩国使臣以及前前后后侍宴的宫人,总人数达七千人左右。如此规模的宴饮,极为气派。李承休在《宾王录》中记载到,宴会的规模,连当时的元人都自叹,“自兵乱以来,未有是礼。”

巧的是,第二天也就是八月二十八日,正好是元世祖的生日,各大臣及使团再次聚于长朝殿宴饮,高丽使臣盛赞元世祖对高丽的恩德,称其“淳化殷流,遍禹贡山川之外。”这一日的宴饮规模一如昨日。

二十九日,高丽使臣在镇国寺北高梁之墟的毡幕中拜见皇太子真金,顺安侯王琮与真金在毡幕内宴饮,其余官员在毡幕之外。

镇国寺在哪呢?它在如今海淀区白石桥一带。根据《析津志辑佚·河闸桥梁》记载,“庚午至元(1270)秋七月,贞懿皇后(即察必皇后)诏建此寺,其地在都城之西十里,而近有河曰高良,河之南也”。寺在高梁河南边,这也与李承休所载吻合。

至此,顺安侯王琮一行基本完成了此次出使任务,出使的前前后后由书状官李承休详细记录下来,李承休在其文集中多次称赞元朝之圣恩。这些史料皆成为后世研究元朝宫廷礼仪等内容的重要一手文献。

与中国文人诗文唱和

在目睹元廷宴饮礼仪之外,李承休也与当时元朝文人多次唱和,尤其是与元朝的翰林学士侯友贤结下了生死情谊。

李承休与侯友贤的交游始于下榻娄邸之际,身为翰林学士的侯友贤被元廷委任为馆伴,负责与高丽使团的沟通。侯友贤向李承休讲述了自己的经历:“五岁通五经”,号称天下神童,这也被李承休记录在《宾王录》中。在接触的不长的时间里,两人随即开始诗文唱和。

双方一则通过译官,一则通过笔谈进行交往,使本来枯燥的日子平添了很多乐趣。需要提及的是,高丽、朝鲜王朝士人及官方文书皆用汉字,但人们说的并不是汉语,而是朝鲜语,尽管朝鲜世宗时期发明了谚文,但谚文主要流行于中下层,这也造成了高丽君臣可以用汉字作诗写字,但无法准确地用汉语沟通的情况。

或许是大都城中很多人对高丽语言感到奇怪,使得高丽使团格外引人注意。侯友贤通过诗歌讲述了人们对他们的看法:

四海车书一混通,风云际会得相逢。万里路途宾上国,盈筐玉帛贺中宫。儿曹怪彼语言别,君子知公道义同。自谓无才闻见浅,荒侍耻录日华东。

李承休随之唱和:

莫怪相看语未通,知音知在一奇逢。九门导我趋天陛,五岁多君拜帝宫。人品迥将霄壤隔,交情还与弟兄同。佐明日月光天下,恩照偏加鲽海东。

在后来陪同的过程中,二人多次赋诗唱和。可以说,在元世祖未回大都的二十天里,语言不通的李承休主要的友人便是侯友贤。元世祖回大都宴请使团时,侯友贤也同时负责导引诸事,为高丽使团一行提供了重要的帮助。

一般来讲,朝贺结束之后,高丽使团留在元朝的时间就不多了。在完成出使使命、处理完杂事并打点行装之后,使团一般会在数日内离开。

九月初七,高丽使团的返程就提上了日程。尽管相识仅一个月有余,李承休与侯友贤便结下了深厚的情谊。李承休与侯友贤,姜、任两位宣使,娄总管等人(注——《宾王录》原文也未注明两位宣使及总管的全名)小酌一晚。李承休再次用以前唱和的韵即席赋诗,留别侯学士:

无限丹心一笑通,天教管鲍偶然逢。老鸟受我投华屋,幼凤多君跃紫宫。远别颇嫌夷夏隔,真交尚喜漆胶同。死生穷达曾天赋,却要侯君少指东。

九月初八,高丽使团正式踏上回程之路。侯友贤以及姜、任两位宣使前来与师团道别,他们在一起饮临行酒。据李承休记载,“歌管凄咽,停驻移时,叙别绸缪”。

席间,侯友贤不忍挚友离开,再次赋诗一首,表达了深厚的离别之意:

寒角邻鸡报五更,盈门驲骑促归程。雁飞遐塞林烟碧,马入荒坡草露清。东海待君应有望,西风送客岂无情。离愁莫尽尊中酒,更听阳关第四声。

李承休也即席答谢赋诗一首。可惜的是,由于《宾王录》在流传过程中遭受损毁,这首诗的全貌已经无法再现,这大概也是李承休留给后人的一个遗憾吧。

九月二十五日,李承休一行人到达鸭绿江边。十月初二,进入开城,彻底完成了这次出使任务,荣归故国。这次出使极大地加深了高丽与元朝的友好关系。高丽元宗对此大为满意,加封顺安侯为顺安公,李承休一行人各有封赏。这段“北京行”暂时告一段落。

第二年即1274年六月十九日,高丽元宗去世。高丽朝廷大臣派遣李承休、池瑄、别古思三人告讣于元朝,这是李承休的第二次“北京行”。可惜的是,在这次出使中,李承休没有见到翰林学士侯友贤,也没有留下相关文字。

在第二次“北京行”中,李承休还有一个重要任务:迎回世子王昛(初名王谌,1293年改为王昛)。因为他娶了忽必烈之女、忽都鲁揭里迷失公主,所以他一直呆在大都。当年七月,忽必烈册封王谌为高丽国王,王谌返回高丽即位为王,是为忠烈王。

数年之后,李承休因为言事而被忠烈王罢官。忠宣王即位后,多次征求李承休再度入朝。李承休最后以密直副使、监察大夫、词林学士承旨的身份致仕,于元大德四年(1300)以77岁的高龄在家中与世长辞,结束了他传奇的一生。《高丽史·李承休传》称其“性正直,无求于世”。他的一生,也许正如他在《宾王录》的《编后偶书》中所说:

偶寻遗草更沈吟,击壤那能中正音。自笑贫家无一物,空将敝帚享千金。

补白

侯友贤是《元史》里的侯祐贤吗?

前文中提到,李承休第一次“大都行”的“馆伴使”是侯友贤,不过,在《元史》等文献中并未找到关于他的记载。《高丽史》也仅仅是提到“(李承休)日与馆伴翰林学士侯友贤唱和。友贤五岁通五经,帝征为学士,称神童。见承休诗表,心服辄诵之”。除此之外,没有更多记载。

那么,李承休是对中国友人的姓名记载有误,还是说侯友贤真是籍籍无名之人,史书上没有收录?

南京大学历史系教授陈得芝在《读高丽李承休<宾王录>——域外元史史料札记之一》(《中华文史论丛》2008 年第2期)一文的注释中提到这样一个观点,侯友贤与《元史·礼乐志一》中记载的侯祐贤的经历非常相似。

至元六年(1340),刘秉忠奉旨拟定朝堂礼仪,他召集了十名儒生向金朝故老以及当时的大儒许衡等人学习,在这十个人中就有侯祐贤的名字。

另外,根据李承休提到的侯友贤的自述——“五岁通五经,帝征为学士,称神童”,以及李承休离开大都时,赋诗留别侯学士的小注“侯君善算命”,可以与《代侯学士干省府求山资疏》一文的注释相对应。该文的注释称:“侯学士讳祐贤,自述云:幼年以神童得幸,特旨俾就刘文贞公受皇极象数天文历法……”

两人有着类似的经历,且名字只有一字之差,或许侯友贤正是侯祐贤之误,但毕竟没有翔实的史料支撑,只能算是学者的猜测。

不管是哪种情况,说明了这样一个事实:这位名叫侯友贤的翰林学士算不上是影响历史的大人物,仅仅是元朝官僚体系中很普通的一位学者和官员,但他们却为两国的文化交流做出了巨大贡献。

其实,在中韩两国交往的历史中,这种现象并不是孤立存在的。

朝鲜王朝(1392-1910)北学派的先驱洪大容曾于1765年作为“燕行使”的一分子出使清朝,并在北京结识了江南士子严诚、潘庭筠、陆飞等人,这三人在当时均是名不见经传的科考举子,后来也只有潘庭筠在官场稍谋得一官。而洪大容却将他们引为挚友,双方多次笔谈并在回国后多次进行书信往来,后人将其交往的书信辑为《日下题襟集》,为两国交往史上的一段佳话。正是通过与这些人的交流,两国文人、官员增进了互相的理解,加深了友谊,并促进了两国的学术以及文化的发展。

陈昊 (天津师范大学历史文化学院)(责编:姜宝君)

来源:北京晚报·五色土 | 作者 陈昊

编辑:杨昌平

流程编辑:吴越