收银员小秋

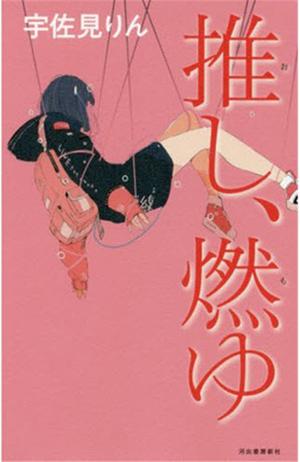

根据日本媒体的报道,截止4月底,作家宇佐见りん的小说《我推,燃烧》(『推し、燃ゆ』)销量正式突破了48万,而它在全世界7个国家和地区的翻译版也已经正式决定。从今年1月20日该作品获得第164届芥川龙之介文学奖开始,它在日本社会就受到了超高的关注。这其中既有作为该奖创始以来第三年轻获奖人的作者还是一名大学本科生这类逸话,也有作品主题——偶像和追星——所自带的“流量”。事实上,不管是热度还没退去的“创”、“青”两大选秀,还是更为日常的“粉黑大战”,偶像和粉丝的话题在包括中国在内的各国都越来越成为一个令人关注的现象。从这个角度来说,无论是小说内外,作为“偶像产业”事实上创始国的日本其追星亚文化的现状都具有了跨越限定地区的比较学意义。

“粉丝”的肉与灵

“‘我推’炎上了。据说是打了粉丝。”

这是《我推,燃烧》全文的开头。对于不怎么熟悉饭圈文化的人来说,这第一句话大概就包含了一半看不懂的词。饭圈里的“推”直接来自日语里的“推し”,它通常指粉丝最支持的那个对象,无论TA是偶像,演员,动漫角色甚至是动物等。该词还可以和其他汉字复合用以描述各种不同类型的粉丝。比如只喜欢组合里特定一名成员的“单推”,喜欢所有成员的“箱推”。而“秀粉”熟悉的“直拍”日语里也是“推しカメラ”(推+camera)。另一方面,同样直接来自日语汉字的“炎上”则主要被用来描述偶像等因为越轨的言行而受到社会的批判。在网络时代的今天,这种公众人物所受到的“如火般”的鞭打也主要来自于虚拟空间。虽然日系偶像从总体上来说在国内的影响力不如早期,但这些发端于“日圈”的通俗易懂又略带“yygq”(阴阳怪气)的术语仍在不同程度上被国内其他饭圈所熟知、本土化和再利用。

回到小说本身来说,在这个刺激且充满悬疑的开头过后,故事却并没有按照揭秘这起“炎上事件”背后真相的推理小说式套路而展开。相反的,全书的主要内容是对出事的偶像“上野真幸”一位特定粉丝“明里”的日常生活的描绘(主人公名字原文是“あかり”,没有汉字对应。此处暂时翻译为常见的“明里”)。还是高中生的明里身体一直存在问题。呕吐、痉挛、注意力涣散等是她从小到大不断经历的折磨。作者在书中只提及她的诊断书上排列着“两种疾病”,但有不少网友推测主人公所患的可能是包括自闭、多动等在内的发育障碍(developmental disability,日语中为“発達障害”)。唯一能给她苦恼的生活带来一丝解脱的就是她的“推”上野真幸。其实在很小的时候,明里就看过当时还是童星的真幸的舞台剧。但她真正爱上真幸是在自己16岁某个翘课的下午。不经意间重看了那场舞台剧DVD的明里突然被在其中扮演彼得潘的真幸所吸引。从此,她便成为了现在已经是五人男女混合团体成员的真幸的“单推”。

有过类似经历的特别是年轻的粉丝们可能都会对小说中明里追星行为的描写会心一笑:偶像的专辑一定要买三种:保存用、观赏用和“传教”用;偶像不管是在电视、杂志还是社交网站上的发言都会复返观看以至熟稔于心的程度;虽然平时省吃俭用,但为了印有偶像照片的“垃圾商品”却会毫不心软地一掷千金……同时,明里也算是一个小小的“粉头”。她在网上经营着一个点击率不小的关于自己“推”的专门博客。明里积极地在上面更新最新的“物料”并配上自己的“彩虹屁”。而总有一群“散粉”会积极地点赞并分享自己的追星经历。

《我推,燃烧》最具特色或者说文学性的地方就在于它对明里在追星过程中“肉体”和“精神”的细描。

对于明里来说,自己有病的身体从来就是一个负担。书中反复描述她的头发和指甲等即使在修剪后仍会很快变长。这种人类不可避免的代谢在明里看来就像是同样无法拒绝的重力。同时,她在国外赴任的缺席的父亲,不时透露出不耐烦的母亲,总体还算温柔的姐姐以及最终去世的外婆所组成的原始家庭关系网又成为了她无法摆脱的枷锁。这种肉体上的重只有在看到自己的“推”真幸时才能够得到解脱。真幸小时候所扮演的“彼得潘”不仅本身总是在空中轻盈飞舞,这个意象代表的可以永不长大的“梦幻岛”可能才是无法面对成长的明里的应许之地。

另一方面,如许多读者所指出的,小说中明里和“推”的关系在精神层面上充满了宗教的意味。明里的房间被真幸的“成员色”蓝色所层层包围,而每隔一段时间她还要把新出的周边摆成类似“祭坛”的形状好拍照上传。明里每天出门还习惯看当天的星座占卜。但她关心的从来不是自己,而是“推”的运程。故事尾声,真幸因为殴打粉丝而被迫退出组合和娱乐圈时,明里忍不住感叹:“我的‘推’终于变成了人”。在备受讨论的小说最后一个场景里,绝望的明里打翻了一盒棉花棒。批评家普遍认为把散成一团的白色棉棒全部捡起来的主人公像是在传统葬礼中捡起逝者最后的白骨。但这种对肉身的告别所导致的是精神上的绝望还是救赎,不同的读者可能有不同的解读。

粉丝的社会学

本书除了扎实的语言功力和充沛的象征符号带来的文学性之外,如果我们用社会学的视角来阅读它同样能发现许多有意思的现象。

首先从《我推,燃烧》小说内的社会来说。主人公明里明显是通过“推”和粉丝这种关系为核心来架构自己的社交世界。除了先天的家庭之外,她所有的朋友都和追星有关。明里自认要是哪天“脱粉”了,最舍不得的除了“推”之外就是每次都积极回复自己博客的同好们。她们在平常会主动分享自己的追星感想,而在“推”出事后又彼此抱团安慰。而在现实生活中,明里唯一的朋友成美也是因为有追星这一共同语言才结识的,虽然她们“推”的对象不同。但作者对这种十分单薄的人际网络保有的却并非是单一的批判态度。借明里之口,作者提出了“为什么所有的社会关系都需要对等呢?”这一疑问。明里所追求的正是偶像和粉丝之间这种得不到回复的爱。而只要看着偶像就能得到力量这不也很好嘛?

从另一个角度来说,偶像还超出了明里身边的人际圈,更左右了她与整个社会的联系。书中一个十分重要的场所是明里打工的小餐厅。她用来衡量打工意义的指标仍然与“推”息息相关:在餐馆打工一小时就可以买一张“生写”(指有版权的偶像写真),两小时可以买一张CD,同时得到的一张选票可以帮助“推”在下次表演取得更靠前的位置。市场和资本的内在逻辑不是被“推”和粉丝的关系所取代,而是在它的隐藏下发挥得更得心应手。同样的,这种很容易被旁人看来是有点疯狂的追星行为在书中并不完全是负面。日本高中生在课后进行兼职的比例大约占到四分之一。综合上下文看,明里的家庭并不十分贫困。可以说,是因为想要获得额外的收入来追星才让她有勇气脱离自己的舒适圈。只是在最后,她沉重的肉身还是没有让自己坚持下去。

换个角度来看,我们还可以从小说内部出发抵达书外现实的娱乐世界。

上述主人公唯一的好友成美原本也追的是人气偶像团体。但当她的“推”毕业出国后,成美立刻转“推”某不知名的地下偶像。在用金钱换来熟悉度之后,成美又靠着整容最终成功实现了和自己的新“推”“私联”的梦想。在现实中,日本偶像产业明确的分级可能比书里表现得更为残酷。女团里的“48系”和“46系”以及男团里的杰尼斯可谓站在金字塔顶端。往下,各个地区限定的“local偶像”靠着更大的亲和力与地方资本分得一杯羹。最后,各种各样的“地下偶像”更是层出不穷。他们就像是冰山在水平面之下的那一部分:占最大的体积但永远见不到光。这些人常年在小型俱乐部或酒吧驻场,并且通常有着“偶像”之外的职业用以补贴家用。许多人在坚持了多年但梦想仍然不能实现后会选择默默退出。对另一些人来说,在公司的剥削和市场的挤压下,本来应该是粉丝精神寄托的他们回过头来要靠出卖自己的肉身才能存活下去。

与之相对的,现实中的粉丝又如何呢?小说形象的“典型性”是人们在评论时经常会言及的一个要素。《我推,燃烧》里的明里虽然有着独特的家庭出生和人物性格,但她的追星行为可以说是广大粉丝的一个缩影。与此同时,另一种关于“特殊”和“普遍”的辩证学也潜伏在这几十年来日本青年流行文化的变迁中。

相信很多人都知道在1990和2000年代初,日本年轻女性中曾经流行的“辣妹文化”(ギャル)。这些热衷于艳丽的发色、夸张的首饰以及最重要的黑粽系肤色的年轻女性非常容易就从其他群体中“鹤立鸡群”。虽然今天在涩谷等地特定的咖啡店里我们还能找到残存的“辣妹”们,但青年女性文化中更为重要的代表在近年来无疑已经换成了所谓的“量产型”。这一用词一说起源自会去杰尼斯等偶像演唱会的粉丝大多打扮得十分类似:不会变形的“钢铁刘海”加上棕色系侧卷,注重透明感的粉色腮红以及同样是偏粉还一定要有蝴蝶结的连衣裙。在配饰上,因为要塞很多自己“推”的应援物,“量产型”女子普遍会选择功能性强的偏大包包,但点缀上“美乐蒂”、“库洛米”等三丽鸥系卡通形象又可以挽回一些“女子力”。最后在网络空间,她们最常用的SNS标签有:#想和只推XX的量产型宅女联结。换句话说,这些年轻女粉丝对于“量产”这一看上去是贬义的词汇坦然接受。当然在“量产型”的大框架下还会有诸如“地雷系”和“精神病系”等细分。这里稍微岔开一下:此处的“精神病系”来自于日语的“メンヘラ”,基本上是把英语的mental health缩写再加上er后缀名词化后得到的“和制英语”。会用该词来描述自己的女生除了部分真的和小说中明里一样患病的人之外通常并不具有临床上的表现。它更多用来描述在上述“量产型”妆容和服装的基础上加入了深色系等要素从而显得更“阴暗”的搭配方式以及在人际关系上诸如依赖症、“病娇”等性格。

就像法兰克福学派在批判资本主义生产模式时曾经提到的,这些“量产型”女生之所以会出现的根本原因是依赖大规模媒体资本的快销市场以及它模块化的生产原则。而她们之下的次级分类也只是类似同一个垄断日化厂商旗下看似是竞争关系的不同品牌洗发水(从精神分析学的角度来看“精神病系”倒是一个值得深究的话题)。当然更重要的是,在这些年轻女性粉丝对同质化“乐观”接受的背后所体现出的深层理由:越发僵化的社会结构已经无法容下可以和她人那么不同的空间了。

女性与文学奖

在小说中,我们可以再一次发现作者对于“量产型”粉丝们所持有的不只是批判的情感。对于故事的主人公明里来说,即使是活成流水线上的产物已经需要投入比别人更多倍的努力。而对于更大范围内现实中们的年轻女性来说,主动接受自己是“量产型”的事实并加以自嘲很难说不是在上述社会定型背景下“弱者的反抗”。她们对这些标签的主动拥抱是在发现自己不像想象中那么特别时的一种应激式对策。也许一个更值得观察的点在于这种年轻女性身份和认同的复杂性不仅被越来越多的女性作家所书写,还逐渐被更为传统“文坛”接受的这一事实。

其实在2019年,女性和文学奖的关系就曾在日本社会引发过热烈讨论。在该年7月公布的直木奖入围名单中,全部6名候选人均为女性。这是偏向纯文学的芥川奖和更具娱乐性的直木奖这两大日本文学奖自战前创设以来首次发生的现象。根据日本媒体的统计,每年会颁发两次的这两个奖项其得主的性别分布非常不均衡。综合来看,男性得主的比率能占到七成以上。虽然在战前已经有不少女性作家成为了文学市场上的主流,但直到1938年第8届芥川奖和1940年第11届直木奖时才第一次有女性夺得。

上述文学领域的性别不平等直到上世纪的1980年代才开始有所改变。《产经新闻》的一篇评论指出,正是随着女性社会参与度的增加,她们在文学中的地位才得到了提高。确实,1986年日本的《男女雇用机会均等法》实施,它从法律上给予两性在职场上同样的保障。次年,女性首次进入了两文学奖评审委员会。1996年,两奖的得主又第一次同时由两位女性包办。该报道还引用了文艺评论家斋藤美奈子的话指出其实到了现下,不管是纯文学还是娱乐文学多少都已经面临无题可写的窘境。而如果说文学最初起源于“伤痕”,那么时刻面对着系统性性别不平等的女性比起男性来说有着更多可以书写的灵感和题材就不是一件难以理解的事情。回到《我推,燃烧》来说,作者宇佐见的人生经历确实也符合了这种假说。宇佐见虽然没有和明里那样的疾病,但她在采访中也表示自己在学生时代曾遭遇过让她想要退学级别的身心挫折。同时,她到今天为止还有着属于自己的“推”。这名演员的作品一直能带给她慰藉。

但反过来说,这种类似于女性只能书写自己亲身经历的思路多少带有些“本质主义”色彩,从而在根本上仍有否定女性创造力的嫌疑。这不禁让人想起在日本还有一个叫做“由女性为女性写作的R-18(‘十八禁’的意思)文学奖”。这一创设于2002年的奖项旨在鼓励女性作家在情色文学上的创作。从2012年开始,主办方以女性写作“性”已经不再稀有为由取消了对投稿作品主题的限制。但同时它还是强调了希望投稿能够表现出“女性独有的感性”这种模棱两可的表达。而作为对得奖者的鼓励,除了有30万日元的现金之外主办方还会附赠一台体脂测量仪。为了实现性别平等,两性的差异到底应该强调还是抹平?“女性特质”究竟是自我认同还是刻板印象?这些在社会科学中没有结论的争议在文学这个场域中也同样不可避免。

在评论2019年直木奖全员女性候补“事件”时,该奖曾经的得主同时也是现任评选委员之一的桐野夏生表示:评委们在选择时并没有考虑到性别的因素,出现这一局面完全是“偶然”。她同时补充道“希望我们的社会有一天不会再为有类似的结果感到惊讶”。

责任编辑:朱凡

校对:张艳