——兼及江浙蚕花娘娘祭祀与瑶畲等族虫变盘瓠信仰之比较

神话母题中,“变身母题”十分常见。很多“变身”发生在人跟动物之间。有的是动物变成人的,如虫变成犬或龙犬再变成半人半犬的盘瓠,田螺变成女人嫁给农夫的田螺娘,白蛇故事中蛇变成人的白娘子;有的是人变成动物的,如“炎帝之少女”变成鸟的“精卫”,杭州白蛇故事中变成螃蟹的法海禅师;还有就是本文主要讨论的蚕马娘娘,她由人变作马头娘,再变成蚕虫。蚕马娘娘跟瑶族、畲族虫变盘瓠有接近之处,都是人与虫的变化,前者是人变成虫,后者是虫变成人,笔者将此种变身母题称作“虫变母题”。蚕马娘娘和盘瓠,两个南方的虫变神话人物,都是民间信仰的对象,彰显了神话对仪式的说明和仪式对神话的演绎等功能,它们共同的前提是,虫变想象与信仰基于民众的各种心理需要(如盘瓠信仰中分辨民族血缘的需要、蚕花娘娘信仰中祝福丰收喜悦、克服蚕虫死亡焦虑的需要),以实现群体性心理治疗目的。

一、人类推源的虫变叙事

虫变的母题,是许多民族的人类起源故事中常见的叙事单元,也是卵生神话的一种变型形式,也是中国南方许多民族中具有一定代表性的“变身母题”。中国的苗瑶畲彝等族的盘瓠故事讲的是人脱胎于狗的起源过程,而狗的前身却清一色是虫。它讲的是虫变犬,犬再变人。在瑶畲等民族中,人的最早祖先被追溯为虫。瑶族犬祖神话说,评王王后耳中的金虫→狗(盘瓠)→狗首人身(半人半兽)→十二王瑶(盘、李、赵、邓、黄、沈、冯、郑、周、祝、唐、雷)。以往的研究均忽略了狗(盘瓠)是由金虫变来的情节,其实,“金虫”对我们认识瑶族图腾信仰的演变有着很大作用。类似的传说还见于汉籍:《魏略》:高辛王之目耳中物“大如茧(玺)”。《搜神记》:高辛王之母耳中物“大如茧”。传说的蕴意是:狗以前的图腾物可能是虫。三国徐整《五运历年记》:(盘古)“身之诸虫,因风所感,化为黎氓。”看来,盘瓠、盘古都与虫有联系。今日瑶族虽不拜虫,但不能排除它是龙犬(盘瓠)的龙之前身,或者说虫图腾是狗图腾的原生或底层性质的图腾。据何新先生分析:“虫”、“龙”音近形似,《说文》:“虫,一名蝮博”,按照清钱大昕古无轻唇音的说法,博即蝮的古读,其声纽与盘王之“盘”相同。又,布努瑶《密洛陀》神话讲,密洛陀(或其九个儿子)用蜂造人,蜂(昆虫类)的古读声纽也与“盘”相同。故虫既龙亦盘(犬),可以视为龙犬之前身。虫变成了龙,龙在中国人的想象中不过是长虫(蛇身)的延伸而已。虫变之后的犬变,犬变后的龙变,成为南方瑶畲等族共同的神话“变身母题”。

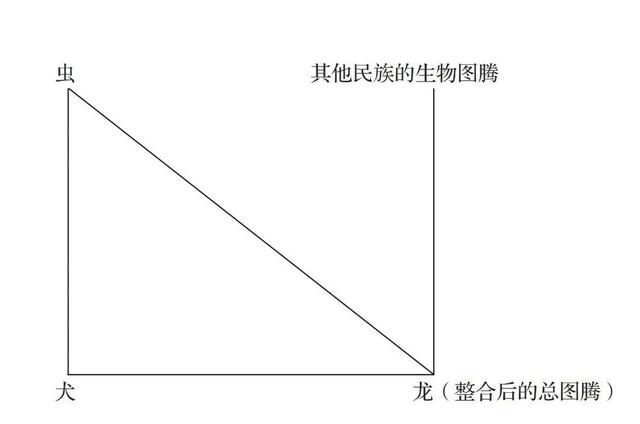

瑶族和南方其他民族皆盛拜龙,瑶族雨水节主祭龙王,有杀猪祭龙仪式,瑶族历史文献《过山榜》(即《评皇券牒》)说:“瑶人根骨,即系龙犬出身”。与瑶族同出一个原始族群的畲族更广泛地保留了龙犬合体合称的现象。龙能肖狗的例子在汉族典籍记载和畲族崇拜活动中极常见。《后汉书﹒孔僖传》所录故俗谚“画龙不成反成狗”,《博物志》卷八引《徐偃王志》说衔卵之狗名鹄苍,“临死生角而九尾,实黄龙也”。畲族《狗盘歌》称盘瓠为“龙狗”,并言“五色花斑生得好,皇帝圣旨叫金龙”。畲民《盘瓠王画传》第六幅“龙将过番”“画着盘瓠化为龙形,腾云而去”。看来,中华民族的龙图腾确是后起的,它在不同民族中有不同的生物原型(或前身)。瑶畲都以犬为图腾,而犬又都是“虫”变而来,可见二族在历史上必定是一个图腾族。在瑶畲图腾族群中,虫化犬后变身为龙,龙变是虫变的延伸。请看下边的示意图:

龙图腾的演变示意图

二、桑蚕业推源的虫变叙事

“虫变母题”也发生在中国的很多南方汉族农区。这里有关于“虫变”的许多口头叙事,最有代表性的就是“蚕花娘娘”的“变身叙事”,不过其变身不是虫人之变,而是人虫之变。江浙一带汉族地区流行的蚕马故事,讲述的是人变马再变虫(蚕),由虫而生丝的故事,是变虫母题。在中国民间叙事中,无论瑶畲的虫变,抑或江浙的变虫,都属于“变身叙事”,都围绕着“虫”展开。虫,甲骨文写作眼镜蛇状,为象形字;楷体是一形声字,取中韵;蚕为虫种,但它不是一般的虫,其中的家蚕所吐丝可做纺织原料。其词义如右:“家蚕,昆虫,幼虫灰白色,吃桑叶,蜕皮四次,吐丝作茧,变成蛹,蛹变成蚕蛾。蚕蛾交尾产卵后就死去。幼虫吐的丝是重要的纺织原料。也叫桑蚕”。因为蚕可作茧吐丝,与部分人群(蚕农)生活来源密切关联,便激活与蚕有关的神奇想象,这是蚕的虫变母题得以诞生的主要原因。与虫变母题的神奇讲述相匹配,江浙蚕文化区域以仪式(吴地清明的轧蚕花庙会)的方式将蚕神信仰放在了当地时间生活中的重要位置,而蚕花神话将蚕神信仰的民俗活动给出了仪式所需要的浪漫解释。美国人类学家克莱德·克拉克洪指出:“神话与仪式在一个充满令人手足无措的变化与失望的世界中,给人们提供了一个固定的支撑点”。这种地方性的神话-仪式性信仰生活,随着桑蚕业的影响范围扩展,特别是随着历史上江浙丝绸成品远销海外,而成为闻名遐迩的“地方性知识”。在桑蚕业和蚕神信仰捆绑在一起的民间力量推动下,蚕和丝的概念也逐渐为西方所接纳,成为西方人认识中国的重要概念。汉语吴方言蚕读若[dze],丝读若[si],英语将蚕或蚕茧写作silkworm,其前缀silk就是汉语(含吴方言)丝的音译。

含山蚕花节(杨骊提供)

含山蚕花节蚕神祭祀(杨骊提供)

轧蚕花(杨骊提供)

蚕的虫变母题出现在江浙地区不同的蚕马故事文本中,基本情节与东晋干宝《搜神记》“白马化蚕”无异。无锡、嘉兴和湖州皆有蚕花姑娘的故事传世,但各地母题有所不同。最著名的有情节完全不同的两个故事。

虫变型蚕花故事。母题是(1)父亲远行,将马留给女儿作伴;(2)女儿思父许下嫁给马的承诺;(3)马找回父亲却被父亲杀掉;(4)马皮带走了女孩使其变作马头,栖息在桑树上吐丝,成了蚕神(蚕花娘子)。

学艺型蚕花故事。说的是阿巧在深山里随白衣女子学习养蚕抽茧技术带回家乡,被尊为蚕花娘子,故事母题是(1)阿巧后母罚她割草,(2)鸟儿引阿巧在半山沟割到了草,(3)白衣女子引阿巧到家见识“天虫”作茧吐丝及养蚕抽茧技术;(4)阿巧将技术带回传授他人,被尊为“蚕花娘子”。

将上述两个故事的母题进行对比可以发现,二者的共同点在于(1)蚕花(神)皆为女性;(2)沿袭嫘祖故事原型,暗示女人是桑蚕业的主力;(3)都有父亲形象,父亲的婚姻都有缺憾,家庭不如意(一个是父亲丧偶外出做事,一个是父亲丧偶娶来的后母虐待姐弟);(4)女孩神化为蚕花姑娘与长辈逼迫有关(一个是父亲杀了马,一个是后母逼迫割草),(5)成神的蚕花都会造福人类;二者不同点在于(1)前者强调神变,后者强调神授;(2)前者有人兽(马)婚的隐喻,带有一定的“悲剧性”色彩,类似乎瑶畲二族高辛王女儿三公主与盘瓠(半人半犬)婚姻,有“人与异类婚配型”故事特征,后者除了介绍父亲再婚带给家庭的不幸,缺蚕花娘娘婚姻叙事;(3)前一个故事,蚕花娘娘虫变传神,有极其吸引人的虫变叙事,接近神话叙事;后一个故事,蚕花姑娘离家学艺传奇,故事性弱,不是虫变叙事,接近传说叙事;(4)前者,桑蚕技艺的获得与神奇的马有关,白马化蚕更像一则化身神话;后者,桑蚕技艺获得与鸟儿和白衣女子教导有关,阿巧学道的深山更像是一个世外桃源,而非一个神话世界;(5)前者,女孩变身蚕花娘子,有爱情获得型故事色彩;后者,阿巧获得桑蚕技艺,有寻宝型故事色彩;(6)前者,父亲杀马类似于高辛纠结于三公主嫁半人半犬的盘瓠,父亲与女婿相抵触,从精神分析主义视角看有厄勒克特拉(恋父)情结隐藏其间,是“厄勒克特拉型”叙事;后者,丧妻的父亲娶妻进门虐待姐弟,属于“后母虐子型”叙事,其叙事单元也出现在“灰姑娘型”故事中。

虽然都是桑蚕业的推源叙事,只有上述第一种虫变叙事更符合神话思维,因而这样的故事属于神话-仪式传统;而另外一则故事更多强调人类自身的力量,神话色彩不足,属于世俗化的传奇。

三、虫变母题的文化阐释

虫变母题不过是早期社会万物有灵观念、动植物崇拜和图腾信仰在故事当中的一种遗存,但它却以极富想象和魅力的姿态出现在人们的仪式性生活和口述传统中,成为追怀历史、认同族群的一种特殊表达。虫变母题背后若隐若现地传达了这样一些声音。

1.虫变或变虫叙事透露着图腾时代仪式的印痕。虫变叙事中,无论是虫变后再犬变的盘瓠与三公主的人兽婚,也无论是蚕马故事中女子与马的“应许”婚配,作为人类亲近的两种动物,犬马都成为与人类可能发生性关系的物种,关于他们变身与人(主要是女人)联姻的情节,表达了人类对自身起源的好奇追问,以及对族群的血缘分类的强烈意愿,这恰恰是两类推源型虫变叙事的共性所在。这些用来标识族群血缘身份的兽类(虫、犬、马),显然有族群图腾时代仪式的印痕潜隐其中。而图腾信仰的观念基础在于,人们认为被拿来与人间女子婚配的动物也像人一样有灵魂、有情感,接通它们的灵力并作为血缘亲属对待,于是,人与这些动物在形体上的互相变化被视为自然而然之事,神话讲述中的人兽性或人兽婚,便得到合理的解释。

2.虫变叙事体现了人们对永恒的赞叹和对生命短暂的惶惑。变身,是为了活得有另一番更好的生命姿态,是为了逃离死亡获得永生。这种体现赞叹和惶惑的变身母题,是推动仪式和文学的情节发展的重要动机。有着虫变情节的族群中,首先人们通过仪式把参与者带入到“生命的获得和延续”“生命被拯救”的精神世界。江浙蚕花娘娘的故事讲到爱上姑娘的马被女孩的父亲杀死,但是它的灵魂不死,它用自己皮将女孩带走。湖州市德清县新市古镇一年一度的蚕花庙会以祭蚕神、摘火桑、拜火桑的方式祈求蚕宝宝远离邪祟和死亡,表面上的喜庆活动,潜藏着畏惧死亡的深深忧虑;瑶族祭虫变盘王的仪式中跳盘王舞、唱乐神歌和献祭都是入仪者对生命的给与者和拯救者的感恩以及对感恩的文化承诺,体现了人们对生命和生存的极度关怀与关注。另外,瑶族的入社(成年)礼仪——度戒中的几种基本仪式“放阴床”、“上刀山、下火海”和“跳云台”等都暗示了男子度过死亡的关隘而获得二度生的生存欲,从此他们进入了虫变的父系图腾族的行列,开始了宗教认可的人生。

这种对永恒生命的关切的另一面就是对死亡现象的恐惧和逃避。为祈保物阜人安是瑶族还盘王愿和江浙祭拜蚕花娘娘的又一个心理动机。它们旨在说明:人们时时处处都逃离不了死亡的威胁,正式死亡才要求人们把仪式世世代代承继下去。弗雷泽说:“害怕死亡……可能是形成原始宗教的最有力的因素”。

瑶族虫变犬祖神话传说有几处谈到死亡现象和面临死亡现象:(1)盘瓠咬下高王的头;(2)盘瓠在蒸笼里被蒸了六日而使三公主担心他会死;(3)瑶民漂洋过海时险些葬身鱼腹,危难关头幸得盘王保佑,转危为安;(4)盘王爷经历了死亡。中央民族大学所存的《过山榜》(《评皇券牒》)记曰:

盘护(瓠)始祖,……奈何虽受皇之身,食嗜山列(猎)之味,终朝趣也(趋野),逐日奔山。目后不觉数日外出[游猎]不归,家人男女大小,游遍山林[寻觅],嗷嗷呼唤而无应声,睊睊寻觅而无形迹。寻遍千山万岭,[始]于山溪之畔石崖之下,见护(瓠)身披羚羊角刺身而死,[落在梓木树杈]乃善终身。男女悲泣,扛护(瓠)回家。

上述死亡现象或面临死亡现象都与虫变犬祖盘瓠有关,要么是盘王杀死叛王而建功,要么是盘王将瑶民从死亡线上拯救出来,要么是盘王自己的死亡,这种惧死很亡的心理不能不说是煽动起瑶民求生欲的宗教显现;而江浙蚕花娘娘故事中,父亲杀马,女变蚕马,都表达了蚕马灵魂不死的观念,它们构成了蚕马娘娘信仰的心理基础。

可见,不论是瑶族、畲族,还是江浙从事桑蚕业的汉族而言,神话传说对生存和死亡的解释都被追踪到若干个无法使用逻辑推演的神奇事件,它们是将死者和生者联系起来的一条纽带。就死亡原型来讲,它是人类爱生恨死心理跟信仰物勾连起来的某种自我求证因素。恩斯特·卡西尔在其《人论》中指出:“在某种意义上,整个神话可以被解释为就是对死亡现象的坚定而顽强的否定”。或者说,凡是信仰某种超自然力,人们就会固执地认定生命不可能寂灭或无端地消失,这在神话中是一个很普遍的模式。

3.虫变母题隐含着性和对乱伦的避忌。江浙蚕花故事里,父亲远行将马留给女儿作伴,而女儿思念父亲以许嫁此马留下承诺,以至于马驮回的父亲知情而生怒杀马。故事中女儿许嫁导致人马之间有婚配约定,父亲认为人兽婚配于人是奇耻大辱,是乱性,于是以杀马之举表示对乱伦的避忌;德清县新市古镇万人空巷祭祀蚕花姑娘,也表达了人们对性乱的避忌和女性的尊重;类似蚕马恋的“悲情”情节,也出现在瑶族畲族钟高辛王女儿三公主和虫变犬祖盘瓠身上,这是一则典型的女孩与异类婚配故事,不愿意将女儿嫁给异类的高辛王以期望“蒸煮”致死来表达对“异类婚”的心理排斥。尽管瑶族、畲族奉盘瓠为父性图腾,但是他们的仪式中绝不敢怠慢女性,譬如有些地方的瑶族女子可以跟男孩一起完成成年仪式“度戒”,湖南、广西多地的瑶族,招郎上门(入赘)现象往往多于女子出嫁,考其源头,可能与他们的图腾崇拜中不敢轻视始祖母(三公主)的尊位有关,也与母系图腾时代的遗制有关,即人母曾是社会运转的支柱,而图腾则是非人父亲的神圣寄托。

然而虫变犬祖盘瓠毕竟是父系时代到来的产物,其图腾禁制在性上也表现得相当明显。弗洛伊德说:两性关系在图腾崇拜中一般有其禁制。所以,哪些可被看作是性允许的范围,而哪些不能,在瑶族图腾仪式中有相当多的规定(例如盘王祭祀仪式禁止女性做主持人),却允许近亲有性关系的优先选择权。瑶族图腾神话相当多地保留了“姑舅表优先婚”的血缘婚(即由血缘关系的男女可成婚媾)的痕迹。例如盘瓠前身是评王王后娘娘耳中生出的灵物——金虫,金虫化为盘瓠后所娶的恰恰是评王自己的女儿,两人婚后生了六男六女。此后他们自相夫妻,繁衍成整个瑶族。神话暗示了血缘婚的合理性。仪式中表现祖先图腾两性关系的例子也有不少。湘南千家峒瑶族过去还在还盘王源的时候要在夜间跳一种模仿盘瓠狗王与皇帝女儿性交的狗绊舞,据说舞者语言越污秽、动作越粗鲁盘王就会越满意、越高兴。这种允许性关系可以在近亲之间发生的婚姻,是否生出相关禁忌?古代瑶族迁出桃园的传说讲:“有一年大旱,深潭无水,竹木焦枯,瑶民被迫出走。” 笔者曾经认为:“我想它必然跟亚当、夏娃被逐出伊甸园一样,是性禁忌的一种反应,是瑶民用迁徙的方式达到远距离通婚的心理显现”。

总之,瑶畲等族的虫变龙犬与江浙桑蚕业地区的女孩变蚕虫的变身叙事与祭祀上的某些趋同性,恰恰证明了与日常生活相关的民间传统,有着独特的话语规则和心理轨迹。

文献引用格式

夏敏:《虫变母题与蚕马故事——兼及江浙蚕花娘娘祭祀与瑶畲等族虫变盘瓠信仰之比较》原载于《文化文本》(第一辑),商务印书馆2021年6月版。

注:本文未显示注释,如需阅读全文,敬请查阅《文化文本》(第一辑),商务印书馆2021年6月版。

作者简介

夏敏:集美大学文学院教授。出版有《初民的宗教与审美迷狂》(青海人民出版社)、《红头巾下的村落之谜》(上海文艺出版社)、《喜马拉雅山地歌谣与仪式——诗歌发生学的个案研究》(黑龙江人民出版社)、《闽台民间文学》(福建人民出版社)、《明清中国与琉球文学关系考》(社科文献出版社)等专著。在《文艺研究》《民族文学研究》《文艺报》《明清小说研究》《小说评论》《西域研究》《中央民族大学学报》《民族艺术》《民俗研究》等国内重要学术刊物发表百余篇学术论文。有多篇文章被人大复印资料、《中国民族研究年鉴》、北京大学《中国比较文学通讯》等书刊存目、复印,或专栏介绍,或在综述文章中获得好评。论文入选《20世纪中国民俗学经典》。著作《红头巾下的村落之迷》获得中国民间文艺山花奖·学术著作三等奖。学术之余还热衷于散文、游记和诗歌创作,出版散文集《客居明月下》(海风出版社)。担任中国文学人类学研究会理事、福建省民间文艺家协会副主席、厦门市作家协会副主席等职。