小飞

在评价大卫·道格拉斯·邓肯拍摄的越南战争报道摄影时,中平卓马曾用了这样的标题——《回归朴素的记录》。

同为日本摄影家,中平卓马和森山大道同年出生,因摄影结缘,惺惺相惜,共度过“像梦一般年轻”的岁月。1970年代,中平卓马发表摄影文集《为什么,是植物图鉴》。此后,他创作风格骤变,并焚毁了昔日所有照片。“中平从外界所赋予的繁杂桎梏中解放了,抵达了他一个人的圣域。”森山大道说。后来的中平卓马践行着《为什么,是植物图鉴》里的方向,抛弃了一切摄影的修辞,甚至抛弃了意义,他只是纯粹地在拍照,终其一生。

近日,中文版《为什么,是植物图鉴》面世。借此机会,不妨走进中平卓马的摄影人生。

一,为什么是“中平卓马”?

1938年,书法家中平南溪给自己刚出生的儿子取名为“中平卓马”。多年后谈到自己的名字,中平卓马玩笑道:日语里“马”有笨蛋的意思,所以他父亲给他起这个名字的寓意是:a little excellent foolishest man,只要比真正的笨蛋好一点。

在东京成长,中平卓马经历了日本战后从荒废到复苏的剧烈变化。热爱文学、电影的他后来进入东京外国语大学就读西班牙语专业,大学期间中平十分活跃,在世界风起云涌的60年代,中平作为学生领袖参与各种抗争运动,曾亲笔写信给卡斯特罗支持古巴革命。

高桥本拍摄的中平卓马

毕业后,中平进入左翼杂志《现代之眼》做编辑,负责诗人寺山修司的专栏连载小说《啊,荒野》,同时也和摄影师东松照明一起策划“I am a King”影像专栏,寺山修司先锋敏锐的文字深深抓着中平,同时他又被东松照明镜头下战后日本颓败与希望共生的风景吸引,文字与摄影,从此开始一直拉锯着中平卓马的创作。

1964年,中平卓马结婚,东松照明送来一台Pentax宾德相机作为新婚贺礼,中平开心地说道:“我是摄影家了。”也是这一年,在新宿的爵士酒吧,中平卓马结识了自己一生重要的朋友以及对手——森山大道。

森山大道街头拍中平卓马

中平卓马和森山大道,两人同年出生,又都住在逗子,很快就开始经常一同外出拍照。森山教中平暗房的技巧,而当森山的照片投稿受挫时,中平又会帮助他编辑并刊登出来,并为森山撰写评论发表。

这一年年底,中平向众人宣布“时代太糟糕啦,我去当摄影师了”,并在《现代之眼》刊登了自己的摄影作品后决定辞职,这是他第一次公开发表摄影作品。辞去工作的中平卓马,和森山大道一样也成为了一名自由摄影师,这之后他俩经常在一起拍照,常常带上够买烟和咖啡的钱,就一起出门了。他们去街头拍照,进咖啡馆激烈地讨论日本摄影。

中平卓马(右二)、森山大道(左一)与深濑昌久

有时两人去逗子海边潜水,上岸后漫无边际地说笑,对其他摄影师和照片大肆评价。到了晚上,两人去新宿街头喝酒闲逛,有时没钱了,甚至把相机拿去典当,他们从傍晚喝到深夜,搭最后一班电车回家。有时喝到没钱坐车回家,他们就索性在新宿街头闲逛到天亮,边走边拍,看到城市街头的另一个面貌。多年后森山回忆,那时真是“像梦一般年轻”。

那段日子里,日本摄影师协会计划组织摄影展:“摄影100年——日本人摄影表现的历史“,在东松照明的邀请下,中平加入编委会,结识了评论家多木浩二,多木对摄影作品的评论,重新唤起了中平对于语言的亲近,他倾向摄影的创作天平又因为语言与视觉之间的张力而重新摇摆。在这次策展中,他们接触并研究了超过10万张照片,大量无名氏的作品,让他们开始认真思考:摄影究竟是什么?

带着这个问题,中平与多木一起创办了摄影杂志《挑衅》(Provoke),并邀请森山大道、高梨丰等人加入。虽然只做了短短3期,但《挑衅》却震撼和激励了很多人,在日本和世界摄影史上留下了重重的的一笔。他们那些“粗劣、摇晃、失焦”的影响带给摄影界巨大的冲击,革新了唯美、精准的旧美学,他们主张“舍弃迄今为止的摄影”,“先抛弃看似正确的世界”,认为摄影要直面赤裸的世界,对真实保持质问。

摄影杂志《挑衅》

二,“他对自己亮起手术刀一般的真诚”

进入1970年代,中平卓马开始对自己《挑衅》时期的作品和思考产生严重质疑,那些作品受摄影师威廉·克莱因的深刻影响,带有强烈的主观色彩,“粗劣、摇晃、失焦”带来暧昧的诗意,但也因此似乎离真实和完整的世界越来越远。

中平卓马摄影作品

中平卓马摄影作品

认识到摄影可能反而将现实世界推远的中平,陷入了创作低潮,几乎一度停止了拍照。1971年,他去巴黎参加青年双年展,他大胆试验创作了一个摄影“现场”,在那一个星期内,中平卓马每天在巴黎街头游荡,看到他感兴趣的事物随即拍照,晚上迅速冲洗成照片,然后第二天粘贴到双年展大厅长长的展墙上。

一星期后,展墙被近乎600张照片覆盖,还有些没贴上的照片散落地板与书桌。这场摄影表演的行为艺术,再次引起轰动,中平卓马借此表达和展示了自己对于摄影的新的思考:影像不过是现实的残渣,它易朽,再多也描绘不了完整真实的世界,或者说,这一切其实毫无意义。他给自己的这次摄影展取名:《循环:日期、场所、行为》(Circulation:Date, Place, Events)。

摄影展《循环:日期、场所、行为》

就在参加完巴黎双年展后的年底,在冲绳发生了罢工暴动,造成一名警察死亡,随后一名涉案青年遭到逮捕,警方的唯一物证是刊登在报纸上的两张照片,照片内容是这位青年动手殴打这名警察。但目击证人却指出,事实是当时这名青年正在试图保护警察免受暴力。事件发生不久,中平卓马便前往冲绳声援援救这名被捕青年,这件事再次让中平陷入对摄影的深深思考——摄影的权力表现以及暴力特征。

两年后,中平卓马经过对摄影的重新思考,发表摄影文集《为什么,是植物图鉴》,彻底否定自己的过去,用“挑衅”的方式挑衅了《挑衅》时期的自己,有人形容这正是中平卓马最有魅力,最感人的地方:“他对自己亮起手术刀一般的真诚”。

《为什么,是植物图鉴》可以说是作为摄影评论家的中平卓马的结晶之作,书里不仅有他对于摄影的深刻剖析,更说明了他接下来的创作方向:彻底剔除“诗意”“浪漫”“意象”,希望拍出如同“植物图鉴”一般的剔除“自我”的照片。

《为什么,是植物图鉴》 [日]中平卓马 理想国|广西师范大学出版社 译者: 林叶 2021-6

三,拍照——为了确认自己的存活

在《为什么,是植物图鉴》出版后不久,中平卓马将自己此前的所有摄影作品拿到当年开启摄影之旅的逗子海边,燃起篝火,将自己所有的作品,包括细心收纳进文件夹里的底片、冲洗完成的照片以及记录暗房数据的笔记本,一把火全部烧光。

“你在烧什么?”

“照片。”

“为什么要烧照片?”

“因为我是摄影师。”

——《决斗写真论》

《决斗写真论》 中平卓马、筱山纪信

这是在《决斗写真论》里中平自己谈起的这次经历。1976年,受日本知名摄影杂志《朝日相机》的邀请,从事评论并宣布放弃摄影的中平卓马和声势如日中天的摄影家筱山纪信合开专栏,由筱山提供摄影作品和引言,中平则撰写深刻而尖锐的评论文字。一年中,两人透过《家》《妻》《街区》《工作》《平日》等13个主题,对“摄影是什么?”“观看是什么?”等相关议题进行的图文探讨与思索。

中平卓马通过阿杰特和埃文斯的摄影反观筱山纪信的摄影,他认为筱山纪信和阿杰特、埃文斯一样,通过平视这个世界,所有事物在画面中是等价的,筱山纪信没有给出任何廉价的意义,呈现的是阳光下的“意义坟场”,“不多说什么也不少说什么”。

也正因为这次受邀,中平卓马与筱山纪信,这两位完全不同的摄影师,他们用完全不同的方式使用相机,让当时已经放弃摄影的中平意识到“原来摄影还可以这样”,他在《为什么,是植物图鉴》中说的“目前尚无法拿出可以取而代之的摄影作品”有了可能——那种剔除自我意识的摄影。正是这次的“写真决斗”,让中平卓马再次决心拿起了相机。

《原点复归——横滨》,中平卓马

中平卓马摄影作品

可偏偏就在《写真决斗论》单行本发行后的9月10日那天,中平在自己的家中为艺术家朋友践行,席间他和朋友们都喝多了,到了清晨朋友发现他的异样赶紧送医,虽然保全了性命,但诊断这次醉酒让他患上“急性酒精中毒并发逆行性记忆丧失障碍”,从此中平卓马失去了大部分记忆,认不出家人和朋友。不止记忆,还有语言,很长一段时间他都无法开口说话,更别谈写作,那个朋友眼中有着大演说家般华丽的雄辩,以及那个文采飞扬,评论犀利的强悍中平消失了。

这之后,由于无法判别在逗子的住所,中平搬到横滨老家与父亲同住,从此几乎每一天,他都背着相机,再次开始在自己附近闲逛拍照,毫无目的,却又以前所未有的果断按着快门。“脑中带着片段的记忆,脖上挂着沉重的相机”,那些白天拍的照片,晚上他就冲洗出来,在照片里找寻失去的记忆。

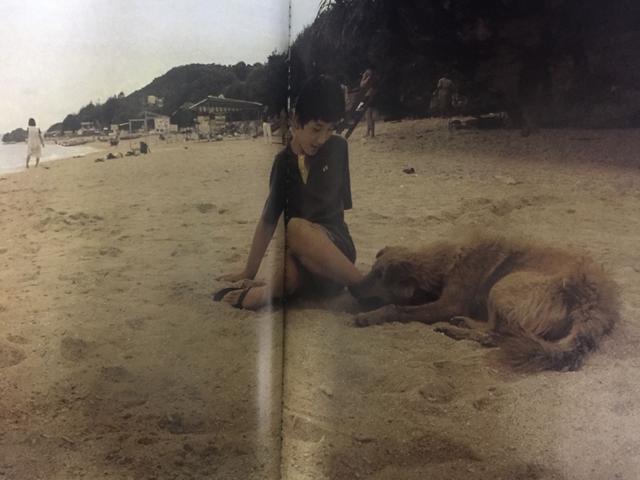

他按下快门,眼前只是一个“男孩”,当照片冲洗出来,他才认出原来那个照片里的男孩是自己的“儿子”。

中平卓马的儿子

“对于现在的他而言,拍照等同于生命。不是为了任何人,只是为了确认自己的存活而持续拍摄。”这是《日本写真50年》里的写中平卓马的一句话,后来中平的故事不断被人说起,他成为了人们口中那个“成为相机的男人”。

2015年,中平卓马在横滨的医院去世,享年77岁。

中平卓马摄影作品

中平卓马(1938-2015)

后来的中平践行着《为什么,是植物图鉴》里的方向,抛弃了一切摄影的修辞,甚至抛弃了意义,他只是纯粹地在拍照,终其一生。无论是前期的“挑衅”还是后期的“图鉴”,中平执拗地用自己的生命来体验摄影,来思考到底什么是摄影?什么又是“正确”的世界?

当年那个和他一起在逗子海边游泳的“青年”,看到自己好友后来的照片,他感慨道:中平从外界所赋予的繁杂桎梏中解放了,抵达了他一个人的圣域。也难怪他把中平卓马作为自己一生“最爱的宿敌”。

(本文原题为《原来摄影还可以这样》,作者:小飞。刊发时有删节。)

————————

延伸阅读

回归朴素的记录

1968.6ᅠ/大卫·道格拉斯·邓肯拍摄的越南战争报道摄影

文/中平卓马

影像作为新的传播手段,它的作用在很久以前就被认识到了。诚然,在思考日常生活中进入我们眼睛的大量影像的时候,总觉得影像时代这个词语毫不夸张的、作为一种真实的实际感受定格在我们的意识之中。只要举一个例子,像越南战争这样,利用大量照片、电视、电影等手段来进行报道的战争,是前所未有的。

现在,我桌子上的周刊杂志里刊登了差不多二十张左右的照片,全都由照相凹版印刷而成。这是马格南成员大卫·道格拉斯·邓肯冒着生命危险拍摄并传播出来的一组照片。照片拍摄的是一群完全被孤立围困在溪生作战基地的美国士兵,这些照片的确拍下了被战争蹂躏之人的状态,打动了观看者的心。但是,差不多在两个月前,我第一次看到这些照片的时候所感受到那种冲击,现在却只能说是一种已经被削弱的、某种淡化了的感觉,这究竟是什么缘故呢?的确也有习惯引起的感觉上的麻木吧。不过,最重要的是,当时这些美军被四万北越军队包围,其次是奠边府处于命悬一线的紧急状态,而在那之后不久,因一系列的政治运动而暂时得到缓和,包围溪生的那种紧迫感也逐渐淡薄。上述的那种感觉与这样的事实不可能没有关系。邓肯的那些照片是作为支撑那一天、那个时候的溪生以及溪生所汇集的全世界的状况而成立的。正因为这个缘故,这些照片强烈地打动了我们。

摄影是否是艺术,这个问题从摄影诞生的第一刻就开始出现,从那以后就毫无成果地被不断讨论到现在。

事实上,我并不知道摄影是不是艺术。不过,一直到最近为止,摄影与摄影家确实都因对艺术的自卑情结而经常对艺术、尤其同样是平面艺术的绘画满怀憧憬,一个劲儿地在努力想要接近绘画。摄影模仿印象派绘画、模仿抽象绘画。可是,只要这些行为是在模仿绘画,那最终都将无法超越绘画。这是一个可悲而真实的说法。

中平卓马摄影作品

然而,大众社会出现,新闻报道摄影便因大众传播这种历史性要求而得到了确立之后,现代摄影就发生了巨大的变化。尤其是国家权力在背后充分提供支持的时候,新闻报道摄影充分发挥了它的功能。像巨型蟾蜍一般膨胀的国家,选择了更直接地指示事物的摄影,让它成为了一种煽动、操控大众的手段。而且,大众被零零散散地隔断了之后,每一个孤独的个体所拥有的那种对现场感的如饥似渴的渴望,也很好地支持了这一点。姑且不说事情的好坏,总之在这种巨大的机制中,摄影开始对其本来的功能、事物的直接记录有所自觉。摄影师通过四角形的边框将观看者直接与事物、与拍摄对象连接起来。虽然简单,但是除了这个记录以外,摄影就不可能获得其存立的基础。说一句不担心被认为是专断的话,或许应该说,摄影家并非内在之物的表现者,而是通过对事物的组织结构来为历史提供证据的人。

这种情况并不局限于统称为报道摄影的那一部分摄影。像去年年末出版发行的东松照明的摄影集《日本》,我们试着就这本摄影集来做一下思考。这本摄影集中有几组照片,尤其是名为“柏油路”的那一组影像,人的脚与车轮踩踏在柏油路面上的痕迹,嵌在里面成为化石的钉子、鞋钉、铁钉、电子管里面的灯丝等,由于那种细致的结构、精致的物质上的细节描写,乍一看,会让人觉得是某种抽象画。的确,东松照明自己也将此规定为“摄影绘画”,然而,毫无疑问的是,无论抽象化、象征化到什么程度,它都是摄影这个东西。这牢牢地支撑着这样一种现实—日益膨胀起来的都市以及被迫生活于其中的我们在日常生活中的那种难以言表的悲伤。

中平卓马摄影作品

德国批评家瓦尔特·本雅明曾经在他那篇杰出的论文《机械复制时代的艺术作品》中写过,因为摄影与电影的出现,灵韵—这个词语的意思源自于以往的艺术所具有的原创性、甚至可以称为神秘性—消逝了,从而获得现实这种不可替代的价值,然而摄影是否是当代艺术暂且不论,为了让摄影作为摄影能够独自发挥功能,除了再一次回归到朴素的记录这种行为外,就没有其他办法了。

现在,由日本摄影家协会主办的展览“写真100年”在东京举行,仅就观看这个摄影展而言,我总觉得它证明了现在我稍显性急地写下的这些言论并非自命清高的专断之论。

责任编辑:陆斯嘉

校对:丁晓